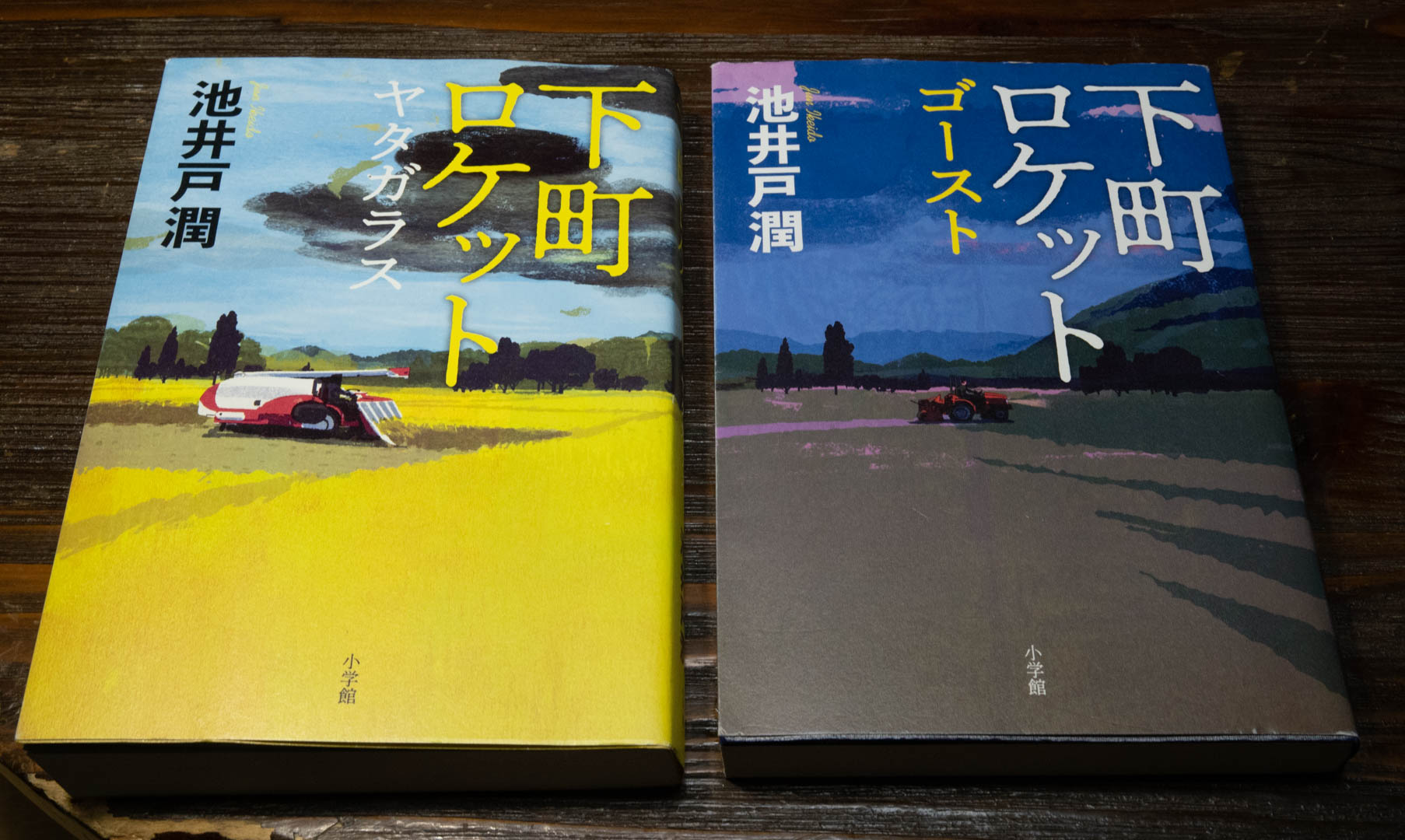

池井戸潤の「下町ロケット ゴースト」と「下町ロケット ヤタガラス」を読了しました。もうこの「下町ロケット」シリーズ、鼻についているんですが、一応池井戸潤の本はこれまで出版されているものはすべて読んでいるんで、その理由だけで読みました。また、「ゴースト」が2018年7月、「ヤタガラス」が2018年10月で、何でこんな短期間に2冊も出たんだろうと思っていましたが、要するにこれは「前篇」と「後篇」で2冊セットで読まないと話が完結しません。

池井戸潤の「下町ロケット ゴースト」と「下町ロケット ヤタガラス」を読了しました。もうこの「下町ロケット」シリーズ、鼻についているんですが、一応池井戸潤の本はこれまで出版されているものはすべて読んでいるんで、その理由だけで読みました。また、「ゴースト」が2018年7月、「ヤタガラス」が2018年10月で、何でこんな短期間に2冊も出たんだろうと思っていましたが、要するにこれは「前篇」と「後篇」で2冊セットで読まないと話が完結しません。

それで最初のがロケットのバルブシステム、2作目が人工心臓の弁、と来て今回は農業用トラクターのトランスミッションです。

まあ、池井戸潤の大衆受けのこつをよくつかんだ職人技は認めますが、人気の絶頂とは裏腹に、ストーリーテラーとしての腕はどんどん落ちているように思います。最大の欠点は出てくるキャラクターが類型的に過ぎることです。「花咲舞」シリーズも、いかにも男性から見たステレオタイプな女性像で私は好きになれませんでしたが、今回のも出てくる「悪役」がなんか本当に作られた悪役で、実際のビジネスの世界の人は、善と悪と入り交じっている人がほとんどで、こんな単純明快な悪人はいないと思います。まるで水戸黄門に出てくる悪代官と越後屋の世界です。帝国重工でライバル企業のサプライチェーンをつぶすため、下請け企業に圧力をかける役員が出てきますが、今時こんなことをすぐばれるような仕方でやる人はいません。本当の悪人はもっと狡猾です。白井喬二が大衆文学というものがまだヨチヨチ歩きの時に、「富士に立つ影」で二代目になると善役と悪役が入れ替わる、結局2つの家のどちらも単純な善ではなく悪でもない、という話を書いて、世間をあっと言わせたのに比べると、それから100年近くも経っているのに、この進歩のなさ、というか退化は何なんだろうと思います。それから池井戸潤は三菱銀行出身で、以前の作品から三菱グループの企業をモデルにした作中の会社についてはきわめて辛辣ですが、私が思うに三菱グループの企業って良い所も沢山あると思うのですが、この小説でも三菱重工をモデルとする帝国重工が悪く書かれすぎです。まあ私も家で三菱重工のビーバーエアコンを使っていますが、買って数ヶ月でゴミ取り用の回転するブラシの軸が折れたりとか、また温度設定が0.5℃刻みではなく1℃刻みでしかないとか、色々文句はありますが、基本性能自体は悪くないと思います。

それから、AIを使った農業機器の話で、日本企業と日本の研究者しか登場しないなんていうストーリーは現実感がほぼ0と言っても言い過ぎではないと思います。また仮に日本企業が登場するにしても、非常に限られた日本の市場だけをターゲットにしてまったくの新商品を開発する、というのもまた非現実的です。銀行員として色々な業界と関係を持っていた池井戸潤も、完全にセンスが時代とずれて来ています。

カテゴリー: Book

TVドラマの「盤嶽の一生」の第1回

TVドラマの「盤嶽の一生」の第1回を観ました。このTVドラマは、山中貞雄の映画「盤嶽の一生」(フィルムは現存しない)のシナリオを読んで、面白いと思ってそれをリメイクしようとしたのがきっかけだそうです。それで監督を市川崑に頼んで、市川も山中貞雄のその映画を観ていたので快く引き受けて、このドラマが出来ています。第1回と第2回が市川崑で後は若手の監督によるものです。白井喬二の原作の一部の設定は生かしつつも、話としてはまるで違いますが、まあ盤嶽の性格さえ変えなければそれでいいのだと思います。途中キャプションで「騙されて」「また騙されて」というのが入るのは実際に山中の映画にあったもので、市川崑のアイデアのようです。まあストーリーは盤嶽の性格が分かっていればすぐ想像がつくので、緩い時代劇ですが、悪くはないと思います。

TVドラマの「盤嶽の一生」の第1回を観ました。このTVドラマは、山中貞雄の映画「盤嶽の一生」(フィルムは現存しない)のシナリオを読んで、面白いと思ってそれをリメイクしようとしたのがきっかけだそうです。それで監督を市川崑に頼んで、市川も山中貞雄のその映画を観ていたので快く引き受けて、このドラマが出来ています。第1回と第2回が市川崑で後は若手の監督によるものです。白井喬二の原作の一部の設定は生かしつつも、話としてはまるで違いますが、まあ盤嶽の性格さえ変えなければそれでいいのだと思います。途中キャプションで「騙されて」「また騙されて」というのが入るのは実際に山中の映画にあったもので、市川崑のアイデアのようです。まあストーリーは盤嶽の性格が分かっていればすぐ想像がつくので、緩い時代劇ですが、悪くはないと思います。

中里介山の記念碑(羽村)

カティリナ弾劾演説ー広島弁訳の試み?

「カティリナ弾劾演説」は共和制ローマに対してクーデターを企てたルキウス・セルギウス・カティリナに対して、キケロが元老院でその事実を暴いて弾劾を呼びかけた4つの演説です。古来名演説としてヨーロッパのギムナジウムなどの学校で教えられるラテン語の教科書には必ずといっていいほど載っているので、ヨーロッパのインテリは大体知っています。昔、冗談でこれを広島弁に訳したら面白いと思ってちょっとやったことがあります。私は広島県の隣の山口県生まれなので、多少広島弁の雰囲気が分からないではないですが、ネイティブではないので、所々不適切な表現があるかもしれません。

カティリナの反乱に参加した兵士約3,000人は最後までカティリナを見捨てなかったらしく、ある意味カティリナは親分肌の人だったようです。

余談ですが、昔これを羅英対訳で読もうとしたことがあります。その時、2行目に出てくる”audacia”という単語の意味が分からなかったんで、英訳を見たら、”audacity”となっていて、まったく対訳になっていないと思いました。おかげでaudacityという単語を覚えることが出来ましたが。(英辞郎によれば、audacity、【名-1】大胆さ、剛勇【名-2】厚かましさ、尊大【名-3】大胆[尊大]な行為)

Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? quam diu etiam furor iste tuus nos eludet?quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? Nihilne te nocturnum praesidium Palati, nihil urbisvigiliae, nihil timor populi, nihil concursus bonorum omnium, nihil hic munitissimus habendi senatuslocus, nihil horum ora voltusque moverunt? Patere tua consilia non sentis, constrictam iam horumomnium scientia teneri coniurationem tuam non vides? Quid proxima, quid superiore nocte egeris,ubi fueris, quos convocaveris, quid consilii ceperis, quem nostrum ignorare arbitraris?

われぇ、カティリナの。わしらが甘い顔見せよったら、どこまでつけあがるんじゃ。どたまとち狂いよって。いつまでわしらをなめくさっとんじゃ。どこまでわりゃぁ、あがーにつばえてかばちたれよるんじゃ。おどりゃぁ、ちいとはびびらんかったんか。パラーティウム丘の夜回りやら、都を回る偵察隊にも、世間衆がぶちいびせがっちょるのも。われぇはちいとはきょうていと思わんのんか。堅気の旦那衆がえっと集まってきよって、元老院がしゃんと警護されたこがぁなシマで行われたちゅうんが。ほいで、ここにいる男衆の面つきとメンチ切っとんのが。われぇの描いた絵はとーに暴かれとるけんの。それに気づかんのんか。われぇがつばえよるんははぁ、こけーにおる男衆みいな知っとるし、しごーしたろうと思っちょるで。そいが、われにゃぁ分からんのんか。昨夜と一昨夜、われが夜だれて何をしよったんか、われがどこぞにおって、誰ぞを呼びよって、どがぁな絵を描いたんか、わしらのうちいったい誰が知らんと思っとるんじゃ。

シオドア・スタージョンの「原子力潜水艦シービュー号」ノベライズ版

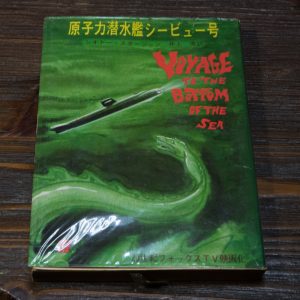

Wikipediaで「原子力潜水艦シービュー号」のノベライズ版が出ていることを知り、どんなものかと古書店サイトで購入してみました。中を見たら、映画の「地球温暖化エディション」の小説化でした。私はあの映画版、一応観ましたけどあまりいいと思っていないので、多分これは読まないと思います。ただ、面白いのが書いたのがSF作家のシオドア・スタージョンだということです。(この本での表記は「シオドー・スタージョン」、「人間以上」が代表作で、それは石ノ森章太郎の「サイボーグ009」の設定のベースになっています。)スタージョンは、スター・トレックのファーストシーズンでも2本脚本を書いています。1本はこの間観た、やって来た人の願望を現実化する遊園地惑星の話、もう1本は一部で有名ないつも冷静なバルカン星人が一生で一回おかしくなる婚姻の話で、ミスター・スポックもおかしくなり、婚約者を賭けてカーク艦長と戦う、という変な話です。

Wikipediaで「原子力潜水艦シービュー号」のノベライズ版が出ていることを知り、どんなものかと古書店サイトで購入してみました。中を見たら、映画の「地球温暖化エディション」の小説化でした。私はあの映画版、一応観ましたけどあまりいいと思っていないので、多分これは読まないと思います。ただ、面白いのが書いたのがSF作家のシオドア・スタージョンだということです。(この本での表記は「シオドー・スタージョン」、「人間以上」が代表作で、それは石ノ森章太郎の「サイボーグ009」の設定のベースになっています。)スタージョンは、スター・トレックのファーストシーズンでも2本脚本を書いています。1本はこの間観た、やって来た人の願望を現実化する遊園地惑星の話、もう1本は一部で有名ないつも冷静なバルカン星人が一生で一回おかしくなる婚姻の話で、ミスター・スポックもおかしくなり、婚約者を賭けてカーク艦長と戦う、という変な話です。

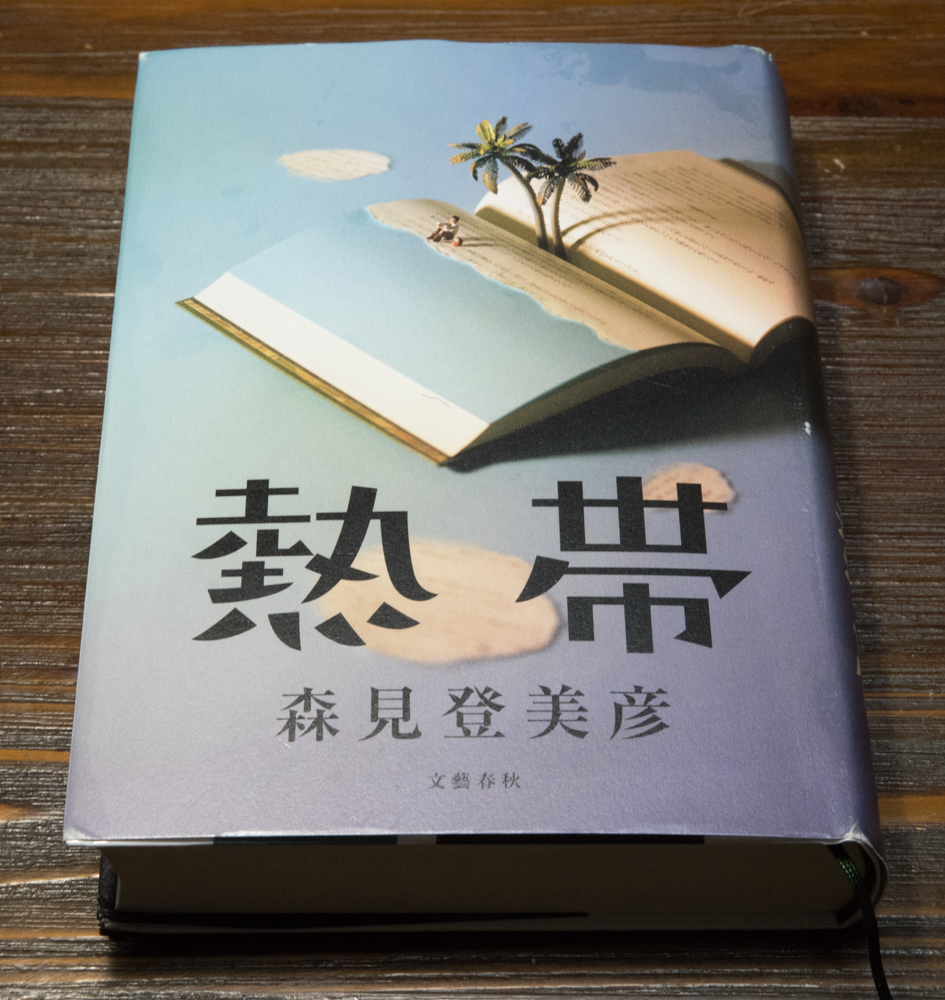

森見登美彦の「熱帯」

森見登美彦の「熱帯」を読了。森見登美彦の作品でこの前に読んだのは2年前の「夜行」ですが、その「夜行」と傾向は似ていて延長線上にあるとも言えるような作品です。「夜行」はある画家が残した連作の版画を巡って、ある語学学校の仲間が旅先で経験した不思議な出来事を語り合っている内、その出来事が起きた場所がすべてその連作版画が描いていた場所で、といった話で、創造の世界と現実の世界の境界線が曖昧になって混じり合う不思議な作品でした。今回の「熱帯」は、いわゆる千夜一夜物語(アラビアン・ナイト)をかなりの部分モティーフとして使っています。千夜一夜物語自体がシャフリヤール王とシェヘラザード(この本ではシャハラザード)のお話がいわば外枠(額縁)としてのお話になり、その枠の中にシェヘラザードが毎夜王に語ったという色々な話が入る、という入れ子の構造になっています。「熱帯」は千夜一夜物語の中の失われてしまった一話という設定で、千夜一夜物語を読んだ者は誰しもシェヘラザードの魔術にかかって、自身が物語の中に登場し、あげくの果ては自身が物語の語り手になる、という多重の入れ子構造をもった物語となっています。前半の、ごく少数しか世の中に出回っておらず、読んだ者も多くない、佐山尚一の「熱帯」という小説についての謎が語られます。この小説を読もうとしたものは、全員途中で何故か本が行方不明になってしまい、最後まで読んだ者は誰もいないことになっています。数少ない「熱帯」を一度読もうとしたことがある者が集まって、お互いが覚えているストーリーを寄せ合うことにより、「熱帯」の内容を再現しようとします。この辺りが一番面白いです。後半は、物語の世界自体がその佐山尚一の書いた「熱帯」の中に入り込み、結局、佐山尚一→森見登美彦→読者自身の境界が曖昧になる不思議な小説です。正直な所、前回の「夜行」は今一つ私は好きになれないものがありましたが、今回の「熱帯」は「夜行」の路線を継承しつつ、小説としてのスケールははるかに優っており、なかなかの作品になっていると思います。

森見登美彦の「熱帯」を読了。森見登美彦の作品でこの前に読んだのは2年前の「夜行」ですが、その「夜行」と傾向は似ていて延長線上にあるとも言えるような作品です。「夜行」はある画家が残した連作の版画を巡って、ある語学学校の仲間が旅先で経験した不思議な出来事を語り合っている内、その出来事が起きた場所がすべてその連作版画が描いていた場所で、といった話で、創造の世界と現実の世界の境界線が曖昧になって混じり合う不思議な作品でした。今回の「熱帯」は、いわゆる千夜一夜物語(アラビアン・ナイト)をかなりの部分モティーフとして使っています。千夜一夜物語自体がシャフリヤール王とシェヘラザード(この本ではシャハラザード)のお話がいわば外枠(額縁)としてのお話になり、その枠の中にシェヘラザードが毎夜王に語ったという色々な話が入る、という入れ子の構造になっています。「熱帯」は千夜一夜物語の中の失われてしまった一話という設定で、千夜一夜物語を読んだ者は誰しもシェヘラザードの魔術にかかって、自身が物語の中に登場し、あげくの果ては自身が物語の語り手になる、という多重の入れ子構造をもった物語となっています。前半の、ごく少数しか世の中に出回っておらず、読んだ者も多くない、佐山尚一の「熱帯」という小説についての謎が語られます。この小説を読もうとしたものは、全員途中で何故か本が行方不明になってしまい、最後まで読んだ者は誰もいないことになっています。数少ない「熱帯」を一度読もうとしたことがある者が集まって、お互いが覚えているストーリーを寄せ合うことにより、「熱帯」の内容を再現しようとします。この辺りが一番面白いです。後半は、物語の世界自体がその佐山尚一の書いた「熱帯」の中に入り込み、結局、佐山尚一→森見登美彦→読者自身の境界が曖昧になる不思議な小説です。正直な所、前回の「夜行」は今一つ私は好きになれないものがありましたが、今回の「熱帯」は「夜行」の路線を継承しつつ、小説としてのスケールははるかに優っており、なかなかの作品になっていると思います。

ワーグナーのタンホイザーの話の矛盾点

昨日の新国立劇場でのタンホイザー公演は非常に良かったですが、その感想は別途アップします。

公演中に思っていたのは、ワーグナーが作ったお話の矛盾点です。このオペラの中に「ヴァルトブルク城の歌合戦」というのが出てきて、これは史的事実で、またヴァルター・フォン・デア・フォーゲルヴァイデという、ドイツの吟遊詩人(ミンネゼンガー)でもっとも有名な詩人がこの歌合戦に参加したのも事実です。

問題は、フォーゲルヴァイデの立ち位置で、オペラではハインリヒ(タンホイザー)が肉体的愛(エロス)を精神的愛(アガペー)よりも上にしたのに対し、フォーゲルヴァイデは精神的な愛を最上位とする詩人としてハインリッヒを非難する側として登場します。これは、ワーグナーのフェイク歴史といってしまえばそれまでですが、事実とはまるで逆です。フォーゲルヴァイデこそ、ハインリヒと同じ肉体的愛を訴えた詩人でした。

フォーゲルヴァイデの代表的な詩は、ドイツ人ならおそらく誰でも知っている「ウンダー・デア・リンデン(菩提樹の樹の下で)」です。この詩の内容は、どこにでもいる庶民の若い娘が、彼との性愛の楽しみ(菩提樹の樹の下で彼とエッチした)を歌っているものです。ついでに言うと、この詩の中に「彼と1000回もキスしたの」というのが出てきます。これは、明らかに古代ローマの詩人カトゥルスの有名な詩(「カルミナ」第5)のもじり(本歌取り)です。このカトゥルスの詩は、愛人レスビア(当時の高級娼婦だったと言われています)に対するある種の赤裸々な愛を歌ったもので、これも精神的な愛より肉体的愛の要素が強いものです。当時のミンネザングと呼ばれた吟遊詩人の詩は、「高いミンネ」(hohe Minne)と呼ばれた、高貴な婦人への献身的な愛(ミンネは「愛」の意味です)を歌うものが主流でした。それに対して、フォーゲルヴァイデは「低いミンネ (niedere Minne)」というものを提唱し、貴婦人ではなく庶民の娘を登場させ、精神的な愛ではなく、直接的な性愛の喜びを歌っています。

つまり、タンホイザーにおけるハインリヒの主張はほとんどそのままフォーゲルヴァイデの主張であり、それがハインリヒの反対派に回っているのはきわめて変だということです。

下の写真は、そのヴァルトブルク城の中に飾ってある、歌合戦の絵です。(2004年にヴァルトブルク城に行っています。この城はルターが最初にドイツ語聖書を訳した場所としても有名です。)

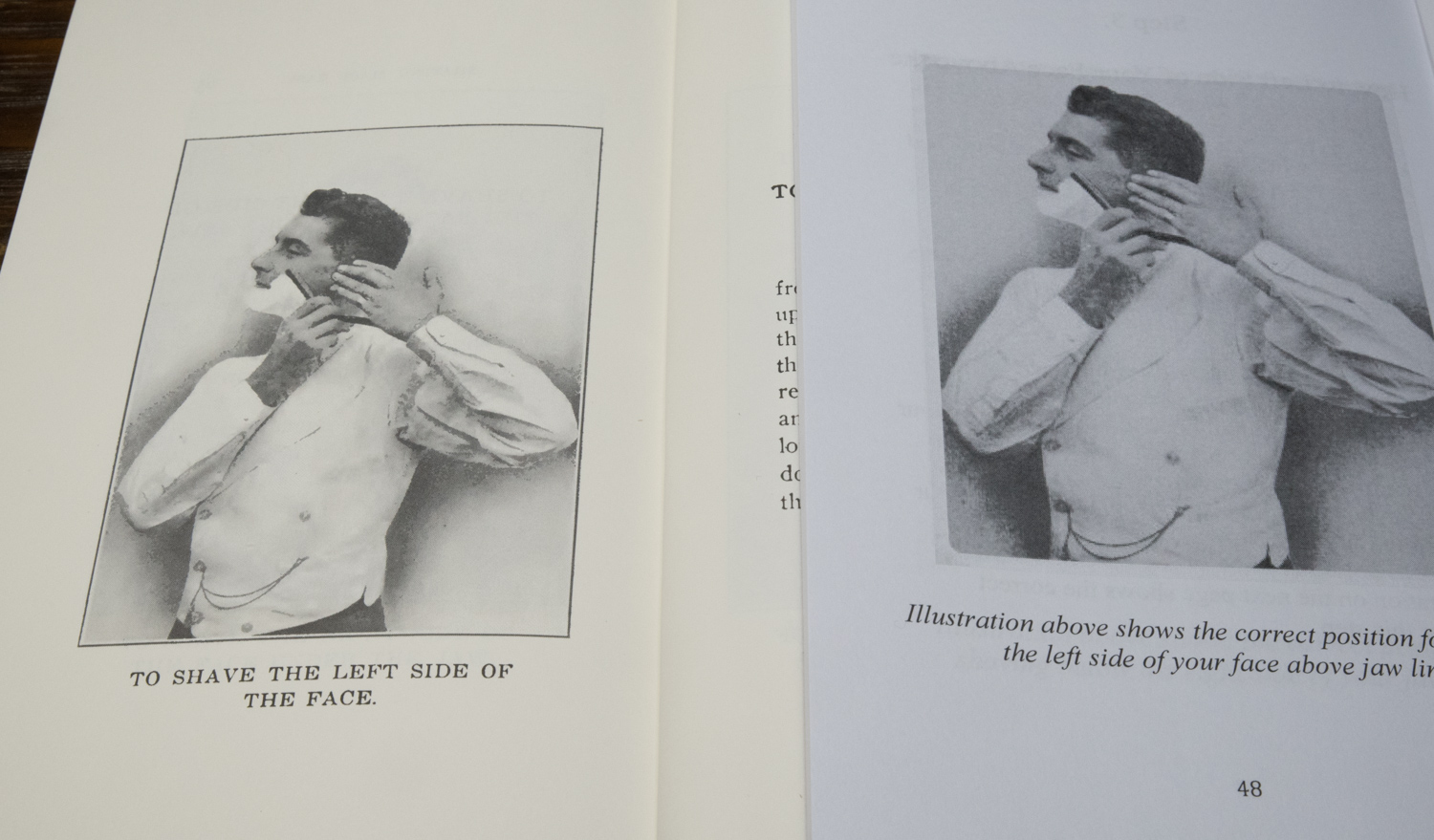

英語でのシェービングの本

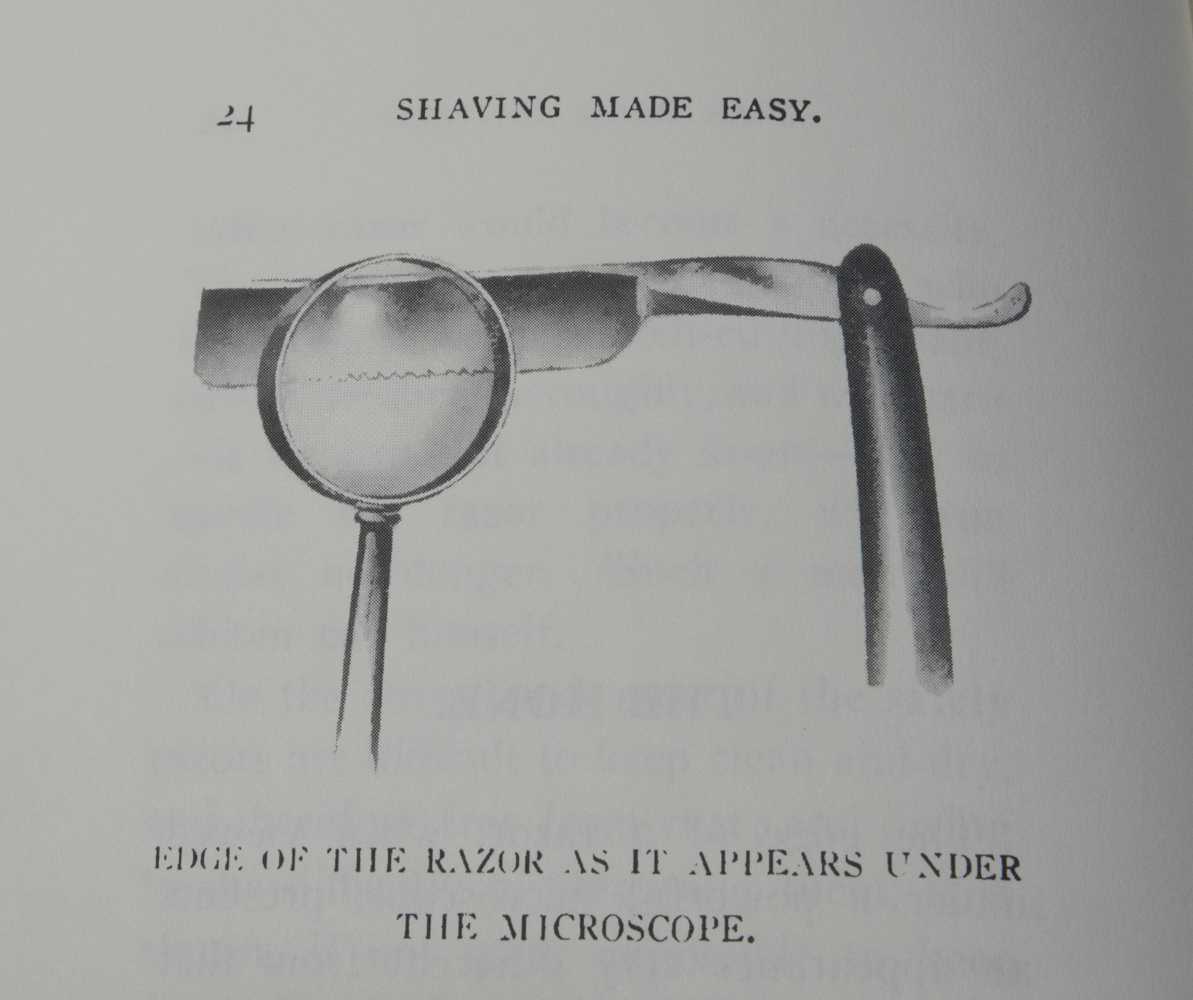

西洋剃刀を使ったシェービングについて、日本語で書かれたものはほとんど見つけられなかったので、Amazon.comで2冊ほど英語の本を取り寄せてみました。中を開いてびっくり。タイトルも著者も違いますが、中味は8割方一緒です。何より使われている写真風イラストがまったく一緒。おそらく、この2冊ともオリジナルではなく、元はアメリカの理髪師の学校で使われていた教科書ではないかと思われます。007のSkyfall(2012年)の中に、ストレートレザーで髭を剃るシーンがあって、それ以来ストレートレザーがブームになっているそうで、この2冊はそういうブームに乗って、昔の本に少し手を加えて復刻したんでしょうね。出版年は2018年と2019年でごく最近です。

西洋剃刀を使ったシェービングについて、日本語で書かれたものはほとんど見つけられなかったので、Amazon.comで2冊ほど英語の本を取り寄せてみました。中を開いてびっくり。タイトルも著者も違いますが、中味は8割方一緒です。何より使われている写真風イラストがまったく一緒。おそらく、この2冊ともオリジナルではなく、元はアメリカの理髪師の学校で使われていた教科書ではないかと思われます。007のSkyfall(2012年)の中に、ストレートレザーで髭を剃るシーンがあって、それ以来ストレートレザーがブームになっているそうで、この2冊はそういうブームに乗って、昔の本に少し手を加えて復刻したんでしょうね。出版年は2018年と2019年でごく最近です。

岩崎航介氏の「刃物の見方」に、「アメリカの理髪師用の教科書に、剃刀の拡大図が出ていて、それには刃がノコギリ状になっているのがあって、その影響で日本人は剃刀の刃がノコギリ状になっていると思っている。(けどそれは間違いである。)」というのがありましたが、多分最後の写真がそれでしょう。いくらなんでもこんなギザギザにはなっていないです。

ちなみに、砥石による研ぎ方は、いわゆる「8の字研ぎ」になっています。日本の理髪師が剃刀を8の字研ぎで研ぐ人が多くいたのはおそらくこの教科書の影響かと。私は8の字研ぎなんかせずに、普通に研いでいます。

石川忠久の「漢詩人 大正天皇 -その風雅の心ー」

石川忠久の「漢詩人 大正天皇 -その風雅の心ー」を読みました。先日大正天皇の評伝を読んで、また大正天皇が詠まれた漢詩を見てみたくなって買ったものです。

石川忠久の「漢詩人 大正天皇 -その風雅の心ー」を読みました。先日大正天皇の評伝を読んで、また大正天皇が詠まれた漢詩を見てみたくなって買ったものです。

日本で漢詩の創作が一番盛んだったのは江戸時代後半から明治にかけてで、明治時代の新聞には、今では考えられないことですが、漢詩の投稿欄がありました。大正天皇もそんな環境の中で、三島中洲のてほどきを受け、その長いとはいえない生涯で1367首もの漢詩を創られました。これは歴代の天皇の中で圧倒的な一位であり、またその質ももし天皇という激務につかなくて研鑽を積む時間があったら、十二分に漢詩人の大家として名を残したであろうというレベルです。

2つほど紹介すると、まず三島長洲と大正天皇が布引の滝を見に行った時のもので、「観布引滝」です。

登阪宜且学山樵 登阪 宜しく(よろしく)且く(しばらく)山樵を学ぶべし

吾時戯推老臣腰 吾時に戯れに老臣の腰を推す

老臣噉柿纔医渇 老臣柿を噉いて(くらいて)纔かに(わずかに)渇きを医し

更上危磴如上霄 更に危磴(きとう)に上るは 霄(そら)に上るが如し

忽見長瀑曳白布 忽ち見る長瀑の白布を曳くを

反映紅葉爛如焼 紅葉に反映して 爛として焼くが如し

70歳の長洲が山道に苦労するのを、21歳の大正天皇(当時皇太子)が茶目っ気に腰を押してやる、とうのが何とも微笑ましく、長洲の方にもこの時のことを感激して詠んだ漢詩が残されていますので、事実です。

もう一つは、大正3年の「西瓜」です。

濯得清泉翠有光 清泉(せいせん)に濯(あら)い得て翠(みどり)光有り

剖来紅雪正吹香 剖(さ)き来れば 紅雪(こうせつ) 正に香(こう)を吹く

甘漿滴滴如繁露 甘漿滴滴(かんしょうてきてき)繁露(はんろ)の如し

一嚼使人神骨涼 一嚼(いっしゃく)人をして神骨(しんこつ)涼しからしむ

これは詠題詩といって、お題を与えられて詠んだ詩ですが、西瓜の果肉を「紅い雪」と表現するのは非凡な才能と言えると思います。見事な詩です。

私自身も短歌や俳句はまったくダメですが、以前漢詩は何句か作ったことがあります。漢詩は韻や平仄など制約が多いんですが、そんな中で自分の言いたいことを詠むというパズル的な面白さと、自分の知っている古典類を本歌取りのように引用する、という楽しみがあり、結構好きでした。大正天皇以外にも三島長洲に一緒に教わった人はいたのですが、大正天皇以外は皆脱落して、大正天皇だけが残った、ということで、やはり大正天皇の才能は非凡だったと思います。

原武史の「大正天皇」

原武史の「大正天皇」を読了。これを読んだ理由は、平成の時代が後4ヵ月弱で終わろうとしている今、その平成の30年ちょっとのわずか半分しか続かなかった大正の御代について、もう一度振り返ってみたかったのと、大正天皇のお人柄を知りたいというのが動機でした。以前自分で漢詩を作るのにはまっていた時があり、その時読んだ色々な漢詩に関する本に、大正天皇作の漢詩が出ていました。昭和天皇も明治天皇も漢詩は作らず、昭和天皇は和歌だけですが、歌会始などで一般に公開される昭和天皇の和歌は、正直な所「ああそうですか」というレベルで、芸術性というものはあまりなかったように思います。それに比べると大正天皇作の漢詩は、私にはかなりの水準に達したものだと感じられました。

原武史の「大正天皇」を読了。これを読んだ理由は、平成の時代が後4ヵ月弱で終わろうとしている今、その平成の30年ちょっとのわずか半分しか続かなかった大正の御代について、もう一度振り返ってみたかったのと、大正天皇のお人柄を知りたいというのが動機でした。以前自分で漢詩を作るのにはまっていた時があり、その時読んだ色々な漢詩に関する本に、大正天皇作の漢詩が出ていました。昭和天皇も明治天皇も漢詩は作らず、昭和天皇は和歌だけですが、歌会始などで一般に公開される昭和天皇の和歌は、正直な所「ああそうですか」というレベルで、芸術性というものはあまりなかったように思います。それに比べると大正天皇作の漢詩は、私にはかなりの水準に達したものだと感じられました。

この本によって、色々と大正天皇について知ることが出来ました。

・実母は柳原愛子で(あの柳原白蓮の叔母に当たります)、明治天皇の側室の子でした。しかし当時の皇室の習慣に従って実母とは切り離されて育てられ、暖かい家庭とは無縁の状態で育ちました。柳原愛子は下の女官に対してお土産を買ってきたり気を遣う人で、下の者から慕われていたということです。

・何故病弱な大正天皇が即位したかですが、他の明治天皇の子供はすべて生まれて一歳以内で死んでしまっており、唯一生き残ったのが大正天皇であり、他に選択肢はありませんでした。しかし大正天皇も死んだ他の皇子達と同じく幼い頃脳膜炎を患い、それが最終的には治りきらず後でまたたたります。

・貞明皇后(九条節子)と結婚してからは、側室を複数持った明治天皇とは違い、初めて一夫一妻制を貫きました。(この本の後書きによると、女官に手を付けたりしていたみたいですが、形式的には一夫一妻制でした。)

・病弱でありながら皇后との間に、4人の皇子(昭和天皇、秩父宮、高松宮、三笠宮)を設け、皇室の安泰に大きく貢献しました。子煩悩な父親であり、御幸の時には4人へのお土産を忘れなかったり、一緒に将棋に興じたりしていました。

・病弱なイメージにも関わらず、皇太子時代はほぼ全国を巡啓し、その先々で人々と気楽に交わり、しばしば饒舌な程色んな質問を発し、時には警備の人間を振り切って独自で町を歩いたり、など活発に活動されています。

・韓国に行啓した後、李朝の皇子とコミュニケーションを取るため、朝鮮語の勉強を始め、それは天皇になってからも続いていて、それなりのレベルになっていたようです。

以上のようなエピソードから浮かび上がってくる大正天皇の実像は、明治天皇の近づきがたいいかめしいイメージとはまるで正反対で、気さくで率直なお人柄のように思われ、私には非常に好ましく思われました。

しかし、天皇に即位してからは激務に追われ、皇太子時代のように気さくに全国を旅して一般庶民と交わる機会も少なくなり、やがては幼少期の脳膜炎の後遺症のような脳の病気(失語症、記憶失調など)に襲われ、治世の後半の5年間は摂政となった昭和天皇が実質的に天皇の仕事をこなし、ついに回復することなく、1926年の12月25日に亡くなります。(大正15年から昭和元年になりますが、このため昭和元年は実質的には6日間しかありません。)