Wikipediaの「原子力潜水艦シービュー号」の項を、この2週間で大幅に加筆しました。6月1日時点の記事の総文字数が3,275だったのが、6月14日23時現在で19,060文字と、約6倍の量になっています。「原子力潜水艦シービュー号」の記事は7カ国語でページがありますが、現在日本語版が圧倒的1位で、本家の英語版をしのぎます。(もっとも英語版は、ドラマのページとは別にシービュー号だけのページがありますが。)110話全部の英語タイトル、日本語タイトル、脚本家、監督をリスト化しています。

Wikipediaの「原子力潜水艦シービュー号」の項を、この2週間で大幅に加筆しました。6月1日時点の記事の総文字数が3,275だったのが、6月14日23時現在で19,060文字と、約6倍の量になっています。「原子力潜水艦シービュー号」の記事は7カ国語でページがありますが、現在日本語版が圧倒的1位で、本家の英語版をしのぎます。(もっとも英語版は、ドラマのページとは別にシービュー号だけのページがありますが。)110話全部の英語タイトル、日本語タイトル、脚本家、監督をリスト化しています。

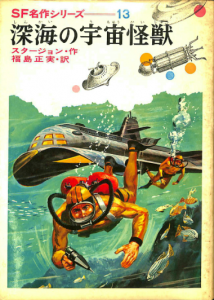

ついでに、国会図書館で検索して、このドラマのノベライゼーションをもう一種類(これまで知っていたのはスタージョンの「原子力潜水艦シービュー号」とフェアマンの「シービュー号と海底都市」の2つです。)発見しました。著者は映画のノベライズ版と同じく、シオドア・スタージョンです。偕成社のSF名作シリーズで、このシリーズは「超能力作戦」が家にあったので懐かしいです。「日本の古本屋」サイトで無事に見つけることが出来、ポチりました。

カテゴリー: Book

「空想科学画報」(原子力潜水艦シービュー号の資料)

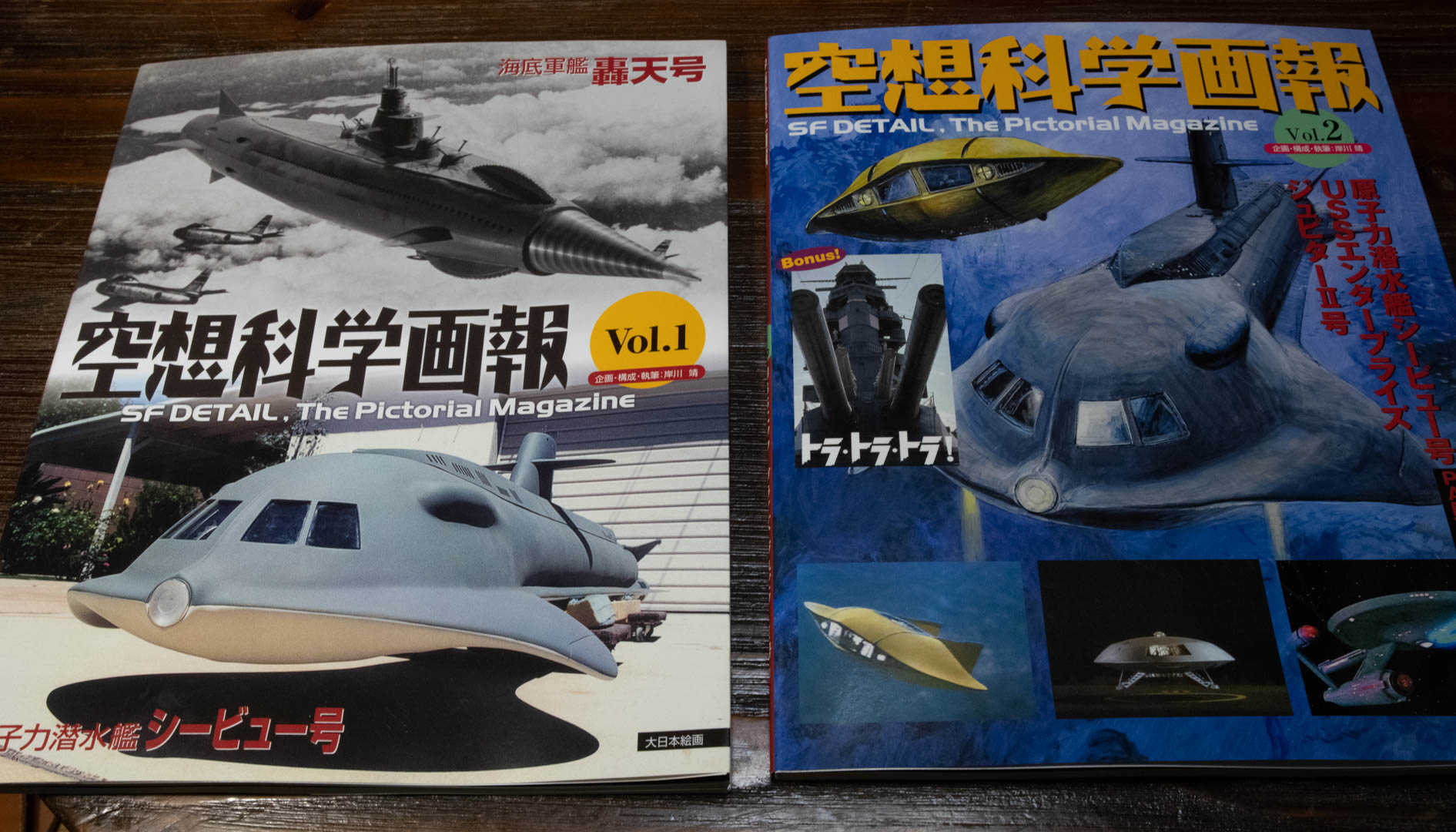

「空想科学画報Vol.1」「空想科学画報Vol.2」を購入しました。何かと言うと、Wikipediaの「原子力潜水艦シービュー号」の項目に大幅に加筆したのですが、「出典が書いていない」タグが鬱陶しくてそれを消すための「出典」として買ったものです。内容は、撮影に使われたモデルの写真が主ですが、全話リストもありそれなりに詳しい情報があって有用でした。

「空想科学画報Vol.1」「空想科学画報Vol.2」を購入しました。何かと言うと、Wikipediaの「原子力潜水艦シービュー号」の項目に大幅に加筆したのですが、「出典が書いていない」タグが鬱陶しくてそれを消すための「出典」として買ったものです。内容は、撮影に使われたモデルの写真が主ですが、全話リストもありそれなりに詳しい情報があって有用でした。

ちなみにWikipediaの古いTV番組などの項目にやたらと「出典がない」タグを付けるのは止めて欲しいと思います。その番組のDVDやブルーレイが出ていれば、それが出典としては十分だと思います。昔のTV番組の研究書なんて、ほとんどの場合出ていませんから。

E.M.フォースターの”Aspects of the Novel”(小説の諸相)

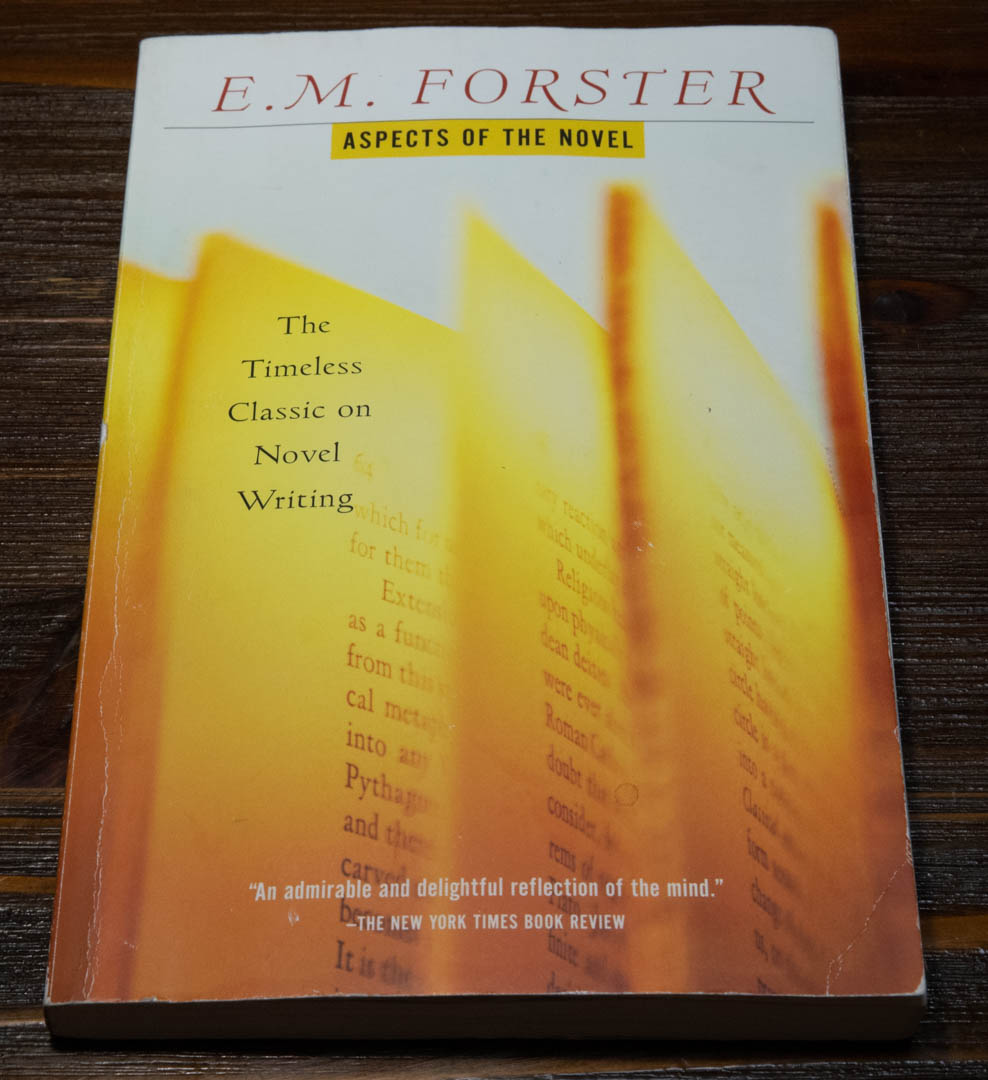

E.M.フォースターの”Aspects of the Novel”(小説の諸相)を読了。1927年に発表されたもので、フォースター流の「小説の読み方」「小説ガイド」的なものです。元は何かの教養講座みたいなものではないかと思います。最初邦訳を探したのですが、見つからず、原語で読みました。普段TimeやNewsWeekといった雑誌を読んでいてもほとんど出てこないような単語が沢山出てきて、語彙のいいお勉強になりました。この本を知ったきっかけは、小林信彦が評論家に何かの氏の小説について「登場人物が類型的過ぎる」といった批判を受け、それに対する反論として「それはフラットキャラクターである。知らないのであればフォースターの『小説の諸相』を読め。」と反論していたことです。

E.M.フォースターの”Aspects of the Novel”(小説の諸相)を読了。1927年に発表されたもので、フォースター流の「小説の読み方」「小説ガイド」的なものです。元は何かの教養講座みたいなものではないかと思います。最初邦訳を探したのですが、見つからず、原語で読みました。普段TimeやNewsWeekといった雑誌を読んでいてもほとんど出てこないような単語が沢山出てきて、語彙のいいお勉強になりました。この本を知ったきっかけは、小林信彦が評論家に何かの氏の小説について「登場人物が類型的過ぎる」といった批判を受け、それに対する反論として「それはフラットキャラクターである。知らないのであればフォースターの『小説の諸相』を読め。」と反論していたことです。

全体の構成は、

1.序論 2.ストーリー 3.登場人物 4.登場人物(続き) 5.プロット 6.ファンタジー 7.予言 8.パターンとリズム 9.結論

という風になっています。「フラットキャラクター」「ラウンドキャラクター」は4.の「登場人物(続き)」で出てきて、まあこの本の白眉と言っていいと思います。

フラットキャラクター(平面的なキャラクター)とは、フォースターによれば、類型的に描写されていて、しばしばカリカチュア的に描かれ、常にといっていいほど同じように行動し、同じようにしゃべる、というキャラクターです。これに対し、ラウンドキャラクター(立体的なキャラクター)とは、性格がある程度複雑で、ストーリーの進行に従って変化していき(多くは成長していき)、そのストーリーの中心を成すような人物(つまりは主人公)のことを言います。

ディケンズの「デイヴィッド・カッパーフィールド」の例で言うと、主人公のカッパーフィールドは、これはディケンズ自身の投影ですから当然ラウンドキャラクターで、また最後に主人公と結婚するアグニス・ウィックフィールドも多分ラウンドキャラクターと言っていいでしょう。しかしその他の登場人物はほとんどがフラットキャラクターであり、たとえば貧乏で次々に不幸に襲われながら、楽天的な気質を失わないウィルキンズ・ミコーバー(英語ではミコーバーは楽天家の代名詞になっています)や典型的な悪役で汗でぬめった両生類のような手をしていると初登場時に描写されるユライア・ヒープはフラットキャラクターの代表例です。

その他、同じディケンズの作品の「クリスマスキャロル」のスクルージ爺さんも、少なくとも3人のクリスマスの精霊によって改心する前はこれ以上ないフラットキャラクターであり、「強欲」の代名詞です。

これに対して例えばジェーン・オースティンの「プライドと偏見」について言えば、登場人物のほとんどがラウンドキャラクターとして描かれています。

どちらの手法にも一長一短があると思いますが、フラットキャラクターの多用は、

(1)作者の労力の緩和

(2)読者も登場人物の違いを1回覚えれば済む

(3)主人公をより強調して描くことが出来る

といったメリットがあると考えられます。

これは以前書いたことがあるのですが、マックス・ヴェーバーの社会科学での方法論である「理念型」(Idealtypus)も、おそらくは文学におけるこうしたフラットキャラクターの例を社会科学で応用したのではないかと思います。もちろんフォースターのこの本が出た1927年にはヴェーバーはもう死んでいますので、直接的にフォースターの分類を借りた訳ではありません。しかし、フォースターはヴェーバーの15年後に生まれていて、おそらくそれぞれが読むことが出来た小説については、二人とも当時の典型的インテリということを考えれば、結構共通しているのではないかと思います。ヴェーバーはおそらく19世紀の小説における人物の類型的・カタログ的描写から、「理念型」(ある概念の純粋型で、実際には100%ぴたりと当てはまるものが現実には存在していなくとも良い)を考案したのではないか、というのが私の仮説です。ヴェーバーにおいては純粋型である理念型と実際の歴史上の諸事例を照らし合わして、その差を調べその差を説明するために理論を組み立てていく、というのが主要な方法論の一つです。(なお、昔「理想型」という訳がされたことがありますが、例えば「売春宿」の理念型も考えられ、必ずしもポジティブなものだけに限定されないため、「理念型」という訳に落ち着いています。元をたどればプラトンのイデアとも当然関係があります。)ヴェーバーが有名な「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」という論文の中で、それまではなかった「資本主義の精神」というものを体現する理念型としてベンジャミン・フランクリンを使います。しかし、そのフランクリンは実際のフランクリンの著作等をそのまま使ったのではなく、キュルンベルガーという作家が「アメリカにうんざりした男」という小説の中で「フラットキャラクター」として「時は金なり」といった功利的なことだけを唱える者として描写したフランクリンです。

この「フラットキャラクター」「ラウンドキャラクター」以外にも色々面白いことが書いてあるのですが、残念ながらフォースターが次々に引用する小説の内、私が読んだことがあるのは2割もないので、フォースターの言わんとすることが今一つ良く理解出来ない場合が多かったのは残念です。また、リズムの所でベートーヴェンの第5交響曲を小説との対比で例に出します。「ハワーズ・エンド」でも、この交響曲のコンサートの話が出てきました。フォースターのお気に入りだったのでしょう。

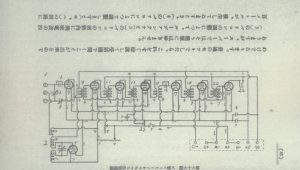

八球スーパーヘテロダイン組立図解(昭和4年)

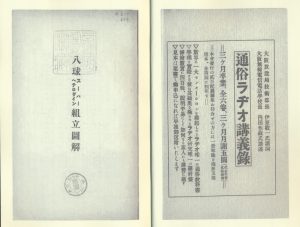

Amazonを「スーパーヘテロダイン」で検索したら、国会図書館のオンデマンド出版で、「八球スーパーヘテロダイン組立図解」という本を売っていました。安かったので買ってみたのですが、昭和4年に大阪のラジオ研究会という所が発行しています。先日の日本ラジオ博物館での情報では、1924年のアメリカ製の6球スーパーが展示されていましたが、当時家一軒分の価格だったということで、ほとんど買う人はいなかったようです。そのわずか5年後に自分で八球スーパーを組み立てようとしていた人が日本にいたのは驚きです。ただ、この書籍かなり怪しくて、真空管は別に買え、と書いてあるだけで型番も書いてありません。まあ当時は三極管だけなので、そんなに種類は無かったのかもしれませんが、これ書いた人がちゃんとラジオとして機能するかを確認したかどうかは不明です。八球ですが、すべてがおそらくは増幅用ではなく、まず一つは検波用、残りの一つはスーパーヘテロダインに必要な混合用の周波数を作り出す発振用と思われ実質的には増幅段は6段ではないかと思いますが、私の知識では詳細は分かりません。

Amazonを「スーパーヘテロダイン」で検索したら、国会図書館のオンデマンド出版で、「八球スーパーヘテロダイン組立図解」という本を売っていました。安かったので買ってみたのですが、昭和4年に大阪のラジオ研究会という所が発行しています。先日の日本ラジオ博物館での情報では、1924年のアメリカ製の6球スーパーが展示されていましたが、当時家一軒分の価格だったということで、ほとんど買う人はいなかったようです。そのわずか5年後に自分で八球スーパーを組み立てようとしていた人が日本にいたのは驚きです。ただ、この書籍かなり怪しくて、真空管は別に買え、と書いてあるだけで型番も書いてありません。まあ当時は三極管だけなので、そんなに種類は無かったのかもしれませんが、これ書いた人がちゃんとラジオとして機能するかを確認したかどうかは不明です。八球ですが、すべてがおそらくは増幅用ではなく、まず一つは検波用、残りの一つはスーパーヘテロダインに必要な混合用の周波数を作り出す発振用と思われ実質的には増幅段は6段ではないかと思いますが、私の知識では詳細は分かりません。

(写真はクリックで拡大します。)

白骨温泉(大菩薩峠記念碑)

連休で信州の白骨温泉に行きました。ここはいわゆる山奥の秘湯で、昔は訪れるだけで大変だったと思われ、実際に遭難した人の慰霊碑もありました。ここを有名にしたのは言うまでもなく中里介山の「大菩薩峠」であり、机龍之介とお雪ちゃんが一冬をここで過ごします。写真がその記念碑で、題字は白井喬二によるものであり、それを確認出来ただけでもここまで来た甲斐がありました。一軒の宿で温泉にも入らせてもらいましたが、名前の通りの白濁した湯で(一時期入浴剤を使っていたということで騒がれましたが、今はもうしていないと思います)少し硫黄臭がしました。

連休で信州の白骨温泉に行きました。ここはいわゆる山奥の秘湯で、昔は訪れるだけで大変だったと思われ、実際に遭難した人の慰霊碑もありました。ここを有名にしたのは言うまでもなく中里介山の「大菩薩峠」であり、机龍之介とお雪ちゃんが一冬をここで過ごします。写真がその記念碑で、題字は白井喬二によるものであり、それを確認出来ただけでもここまで来た甲斐がありました。一軒の宿で温泉にも入らせてもらいましたが、名前の通りの白濁した湯で(一時期入浴剤を使っていたということで騒がれましたが、今はもうしていないと思います)少し硫黄臭がしました。

白骨温泉全体はこんな↓感じです。(なお、県道白骨温泉線というのが完成したため、年中マイカーでアクセス可能です。駐車場は2箇所にあり、おそらく20台くらいは駐められます。無料でしたし、清潔な公共トイレもありました。)

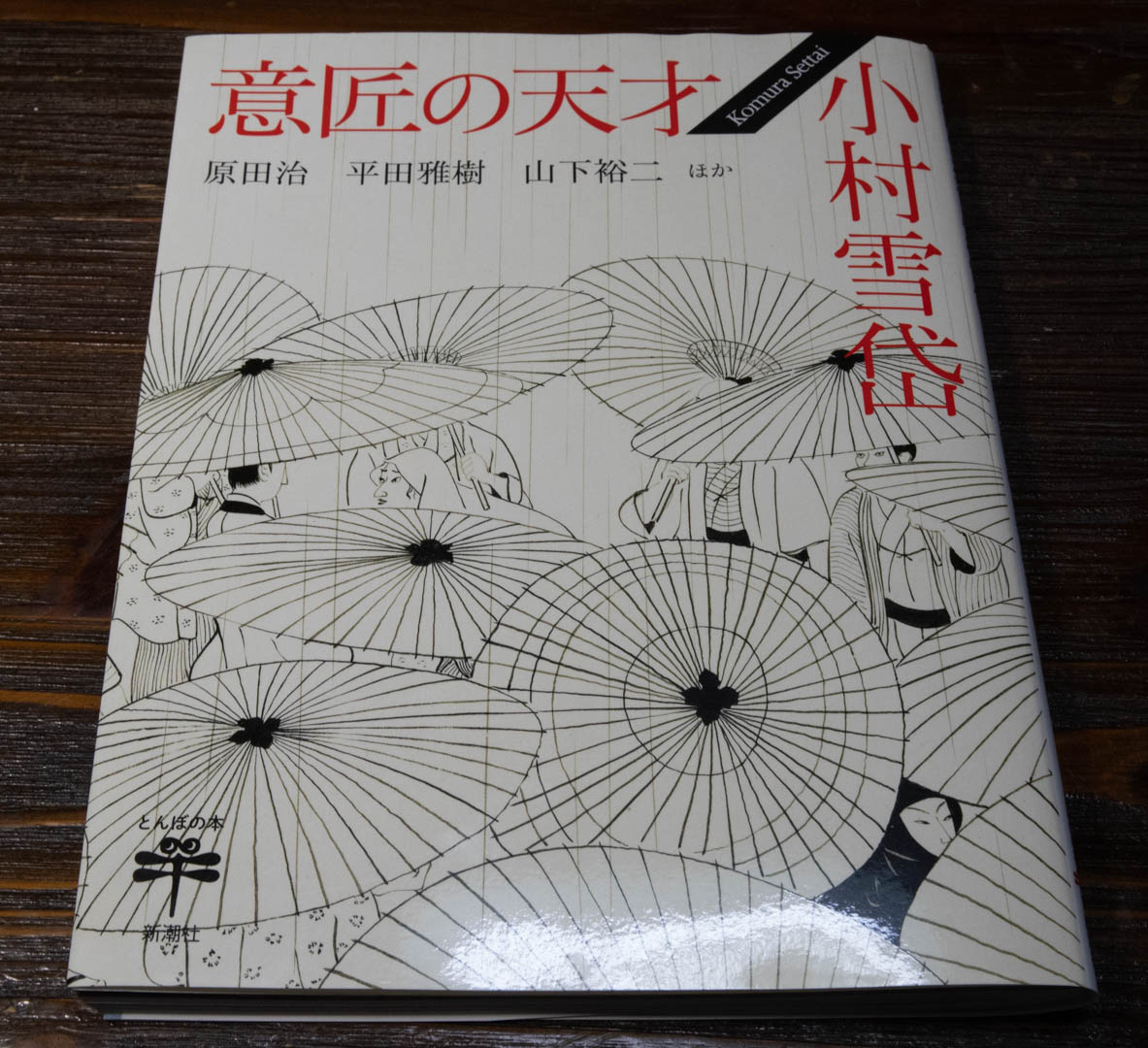

原田治、平田雅樹、山下裕二ほか、による「意匠の天才 小村雪岱」

原田治、平田雅樹、山下裕二ほか、による「意匠の天才 小村雪岱」(新潮社、とんぼの本)を読了しました。おそらくこの記事を読まれている多くの方はこの人の名前はあまりなじみがないんじゃないかと思います。私も正直な所まったく知らなかったのですが、白井喬二の作品を探して昭和初期の雑誌を多数古書店サイトで買い、その中の白井喬二作品の挿絵画家としてこの人を知りました。(「若衆髷」、「斬るな剣」など)

原田治、平田雅樹、山下裕二ほか、による「意匠の天才 小村雪岱」(新潮社、とんぼの本)を読了しました。おそらくこの記事を読まれている多くの方はこの人の名前はあまりなじみがないんじゃないかと思います。私も正直な所まったく知らなかったのですが、白井喬二の作品を探して昭和初期の雑誌を多数古書店サイトで買い、その中の白井喬二作品の挿絵画家としてこの人を知りました。(「若衆髷」、「斬るな剣」など)

で「意匠の天才 小村雪岱」という本を買いました。そのタイトル通り、通常の日本画家に留まらず、本の装丁、挿絵、また化粧品の瓶のデザイン、さらには演劇の舞台のデザインまでも手がけた多才な人です。

小村雪岱の才能を見出したのはあの泉鏡花であり、「雪岱」という名前も鏡花が命名したものです。当然のことながら両者が組んだ書籍が何組かあります。雪岱の装丁の特長は、斜めの線をきわめて印象的にうまく使うことと、色、特に青色の使い方のうまさで、特に隅田川を描いたいくつかの装丁にその特長が良く現れています。

一番有名な作品は、邦枝完二が新聞連載した「おせん」の挿絵です。「おせん」のヒロインは、笠森お仙で「江戸の三美人」の一人としてもてはやされて、浮世絵に多く描かれていて有名です。雪岱の描く女性は、ほぼすべてスレンダーで、あまり直接的過ぎない適度な色気が感じられます。

漱石と牡蠣

夏目漱石が「吾輩は猫である」の中で、主人公の猫が飼い主の苦沙弥先生のことを「牡蠣的主人」(寡黙であまり出歩かないという意味で)と呼んでいますね。ご承知の通り漱石は1900年5月から1902年12月までロンドンに留学しています。その当時は「牡蠣=寡黙、非社交的」のイメージは英語の中で確固としてあったのでしょうね。

==================================================================

彼は性の悪い牡蠣のごとく書斎に吸い付いて、かつて外界に向って口を開いた事がない。

人間もこのくらい偏屈になれば申し分はない。そんなら早くから外出でもすればよいのにそれほどの勇気も無い。いよいよ牡蠣の根性をあらわしている。

主人のようなしなびかけた人間を求めて、わざわざこんな話しをしに来るのからして合点が行かぬが、あの牡蠣的主人がそんな談話を聞いて時々相槌を打つのはなお面白い。

そんな浮気な男が何故牡蠣的生涯を送っているかと云うのは吾輩猫などには到底分らない。

小説中の人間の名前をつけるに一日巴理を探険しなくてはならぬようでは随分手数のかかる話だ。贅沢もこのくらい出来れば結構なものだが吾輩のように牡蠣的主人を持つ身の上ではとてもそんな気は出ない。

「はあ賛成員にならん事もありませんが、どんな義務があるのですか」と牡蠣先生は掛念の体に見える。

トマス・ハーディーの「妻ゆえに」”To please his wife”

高校の時の英語の先生に、Nという人がいて、その人の英語の授業で「妻ゆえに」”To please his wife”というトマス・ハーディーの短篇を読まされたことがあります。筋は要するに強欲な妻が亭主に大金を儲けるように強く言い、そのために亭主が危険な航海に出かけて命を落とす、という話です。

高校の時の英語の先生に、Nという人がいて、その人の英語の授業で「妻ゆえに」”To please his wife”というトマス・ハーディーの短篇を読まされたことがあります。筋は要するに強欲な妻が亭主に大金を儲けるように強く言い、そのために亭主が危険な航海に出かけて命を落とす、という話です。

最近、何でこんな話を高校生に読ませたのか気になって、英文と日本語訳の両方を取り寄せて読んでみました。日本語訳では2段組でわずか18ページの短いものでした。お話をもっと正確に紹介すると、ある船乗りが難破した船から奇跡的に助かって故郷の町に帰って来ます。そこで女房となる娘を探すのですが、ある地味で大人しい性格の良い娘を見初めます。しかしその娘の友人である虚栄心の強い娘が、その船乗りのことを大して好きでもないのに、その娘が幸せになりそうなのをやっかんで、自分が船乗りの妻に納まります。二人は小間物屋を始めて男の子2人も授かりましたが、生活はかつかつでした。そうこうしている内に結婚し損ねた娘をある富裕な商人が見初め、妻にします。その屋敷は虚栄心の強い女の店のすぐ近くでした。商人の妻となった大人しい娘は虚栄心の強い女の店を贔屓にしてくれますが、それが虚栄心の強い女には我慢がなりません。それで亭主をたきつけて、昔の商売である船乗りに戻るように言います。亭主はそれで航海に出かけ、ある程度成功してまとまった金を持ち帰ります。しかしそれは金持ちの商人の暮らしをするにははるかに足らないレベルのお金でした。それで虚栄心の強い妻は、更に亭主をたきつけます。亭主はでは息子二人を助手として連れて行ってもいいいかと言い、妻は承諾します。それで亭主と二人の息子は航海に出かけてきますが、おそらくどこかで嵐に遭ったのか、いつまで経っても帰って来ませんでした。虚栄心の強い女は大人しい娘のお情けで屋敷の中に住まわせてもらい生計を立てることが何とか出来ましたが、いつまでも亭主と息子の帰りを待ち続け、失意の中で死んだ、というものです。

問題は、なんでこんな話を高校生に読ませたかです。当然結婚している人も子供がいる人もいない生徒がこんな話を面白がると思ったのでしょうか。英語自体はそんなに難しくないので高校生でも読めると思いますが、どう考えてもその先生の趣味としか言いようがないです。

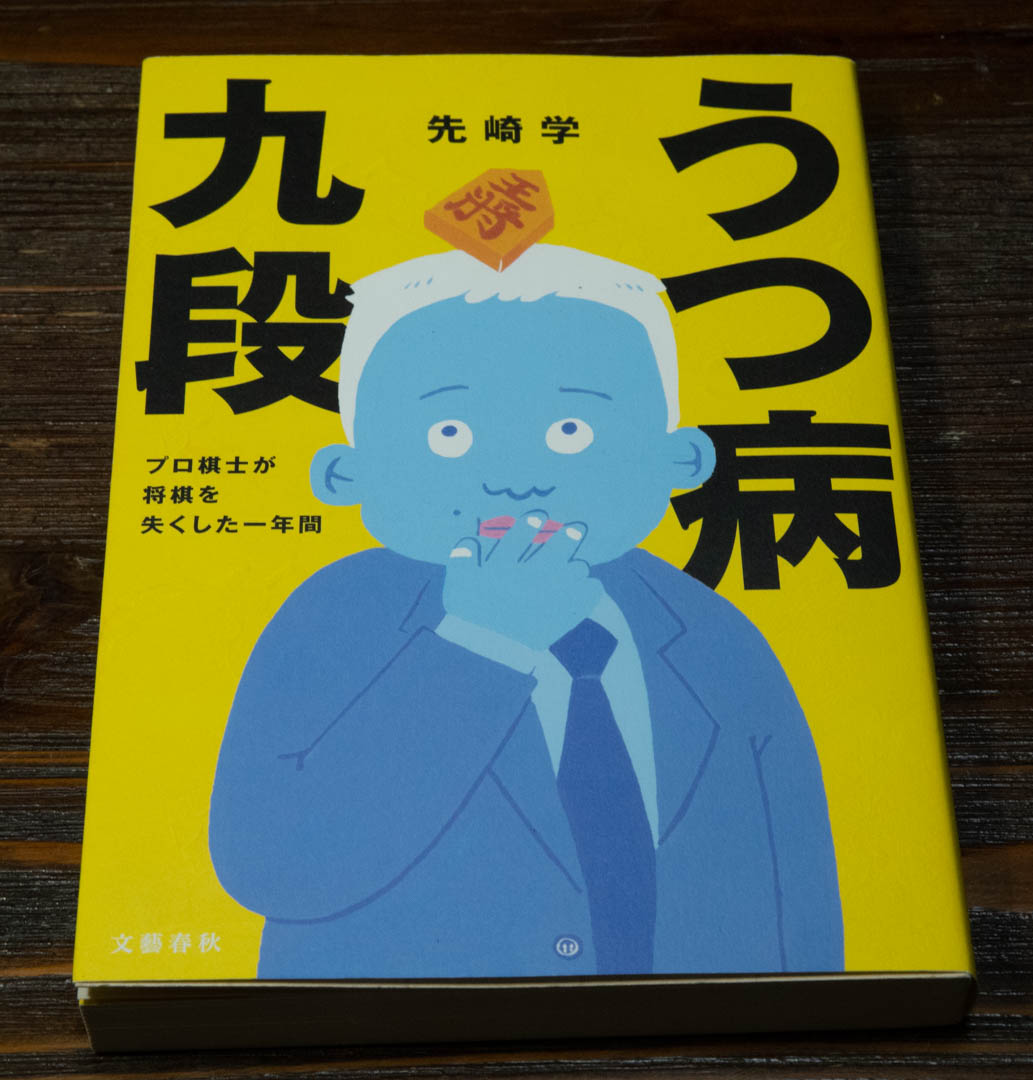

先崎学9段(将棋)の「うつ病九段 プロ棋士が将棋を失くした一年間」

先崎学9段(将棋)の「うつ病九段 プロ棋士が将棋を失くした一年間」を読了しました。藤井聡太7段の大活躍で将棋ブームがにわかに起き、藤井7段だけじゃなくてひふみんなんかもTVにひっぱりだこ、という状況で、何故かマスコミには良く出ていたこの人が出てこないな、と思っていたら、何とうつ病で1年近く療養していたのでした。もう私もうつの時のことはあまり思い出したくないのですが、それでももう一度振り替える意味があるかな、と思って読みました。まずは先崎9段のうつ、は最近多い非定型のうつ、ではなく典型的な昔からあるうつだということです。この定型のうつは、初老というか男性更年期障害の時期に起きやすいということで、私の場合もまさにそうでした。後共通点として大きいのは、「うつの時はとにかく歩け」と精神科医である先崎9段のお兄さんが言っていることです。私のうつは激越性と言って、不安感よりも焦燥感が強く出るもので、ともかく症状がひどい時はじっと座って適当にのんびりと時間を過ごす、ということがまったく出来なくなります。そういう時のほぼ唯一の気を多少でも紛らわす手段が歩き回ることでした。よく家から溝の口までの往復5kmくらいを歩いたりしました。また、休職から会社に復帰して数ヶ月経った時が逆に症状のピークで、その時は15分も机にじっと座っていることが出来なくて、席を外して会社のビルの屋上(テニスコートがあります)をぐるぐると歩き回って何とか1日を過ごしていました。

先崎学9段(将棋)の「うつ病九段 プロ棋士が将棋を失くした一年間」を読了しました。藤井聡太7段の大活躍で将棋ブームがにわかに起き、藤井7段だけじゃなくてひふみんなんかもTVにひっぱりだこ、という状況で、何故かマスコミには良く出ていたこの人が出てこないな、と思っていたら、何とうつ病で1年近く療養していたのでした。もう私もうつの時のことはあまり思い出したくないのですが、それでももう一度振り替える意味があるかな、と思って読みました。まずは先崎9段のうつ、は最近多い非定型のうつ、ではなく典型的な昔からあるうつだということです。この定型のうつは、初老というか男性更年期障害の時期に起きやすいということで、私の場合もまさにそうでした。後共通点として大きいのは、「うつの時はとにかく歩け」と精神科医である先崎9段のお兄さんが言っていることです。私のうつは激越性と言って、不安感よりも焦燥感が強く出るもので、ともかく症状がひどい時はじっと座って適当にのんびりと時間を過ごす、ということがまったく出来なくなります。そういう時のほぼ唯一の気を多少でも紛らわす手段が歩き回ることでした。よく家から溝の口までの往復5kmくらいを歩いたりしました。また、休職から会社に復帰して数ヶ月経った時が逆に症状のピークで、その時は15分も机にじっと座っていることが出来なくて、席を外して会社のビルの屋上(テニスコートがあります)をぐるぐると歩き回って何とか1日を過ごしていました。

後、先崎9段の話で身につまされたのは、プロ棋士である先崎9段が病気の時は7手詰めすらすらすらと解くことが出来なくなり、5手詰めというほとんど初心者のレベルにまで戻らないといけなかったということです。うつで認知症みたいになる、というのはあまり聞いたことがありませんが、ともかく普段簡単に出来たことが出来なくなる、というのはその通りです。

結局、先崎9段は、プロ棋士のアイデンティティーで将棋に集中することで自分を取り戻していきます。私の場合はそれは外国語の勉強(特に英語)でした。

うつ、に関する本は沢山読みましたが、患者自身が克明に症状を記録したものというのは意外に少ないので、そういう意味では貴重かもしれません。

池井戸潤の「下町ロケット ゴースト+ヤタガラス」について追記

池井戸潤の下町ロケットの最新刊2巻の農業用AIトラクターの話はどうもクボタとかヤンマーが実際にやっているものを取材して書いているみたいです。こういう姿勢に2つの問題点を感じます。

(1)以前私の勤めている会社の製品の実使用例をまとめた資料を作り、それをその後業界別資料にまとめ直しました。その過程で分かったのが、日本のほとんどの業界がガラパゴス化していることです。つまり日本でしか通用しない製品が多すぎるということです。この農業ロボットの話も同じで、誰が考えたって日本の特殊な農業、世界的に見て競争力がほとんどなく関税で保護されてやっと生き延びている農業だけをターゲットにした製品開発はガラパゴスの典型です。

実際ちょっと調べてみたら、農業のロボット化やAI化は海外の方が当然進んでいますが、この小説にはその手の話はまるで出てきません。

(2)こういう時事的なネタを小説に取り入れると、そこから小説が腐っていく、ということ。つまり10年ぐらい経ってこの小説を読んだら、時代としてはまったく違う方向に行っていて、馬鹿馬鹿しくて読むに耐えないことも十分考えられる訳で、その意味で賞味期限が数年しかないこと。

要するに、この小説、小説というよりもはやテレビドラマの原作でしかないということですね。プロジェクトXのドラマ版というか。