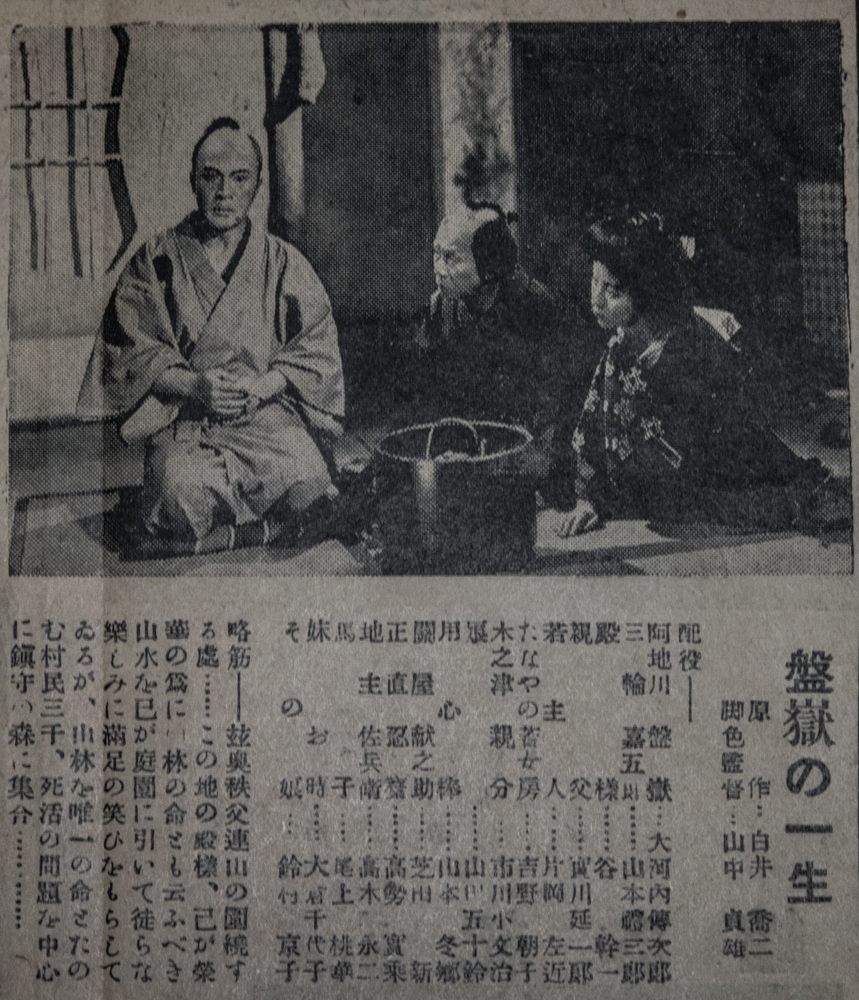

白井喬二原作、山中貞雄監督の映画「盤嶽の一生」の当時のプログラムです。ヤフオクで落札。この映画が失われてしまったのは本当に残念です。どこかに奇跡的に残っていていつか観られることを期待しています。

白井喬二原作、山中貞雄監督の映画「盤嶽の一生」の当時のプログラムです。ヤフオクで落札。この映画が失われてしまったのは本当に残念です。どこかに奇跡的に残っていていつか観られることを期待しています。

配役見ると、高勢実乗が正直者と評判の医者の役で出ています。盤嶽が期待して会いにいくと、正直な振りを続けていつか一世一代の大きな嘘をつくつもりと告白されて盤嶽ががっかりする、という人物です。

カテゴリー: Book

藤原正彦の「国家と教養」

藤原正彦の「国家と教養」を読みました。藤原正彦の本については、大体読まなくても内容を想像出来るので魅力を感じないのですが、この本については大衆小説の価値を強調しているという点に興味をもって読んでみました。しかしその点に関しては確かに立川文庫(たつかわぶんこ)などが出てきますが、中里介山も白井喬二も出てきません。もしこの筆者が「大菩薩峠」も「富士に立つ影」も読んだことないのであれば、そういう人に大衆小説がどうの、と言って欲しくないです。

藤原正彦の「国家と教養」を読みました。藤原正彦の本については、大体読まなくても内容を想像出来るので魅力を感じないのですが、この本については大衆小説の価値を強調しているという点に興味をもって読んでみました。しかしその点に関しては確かに立川文庫(たつかわぶんこ)などが出てきますが、中里介山も白井喬二も出てきません。もしこの筆者が「大菩薩峠」も「富士に立つ影」も読んだことないのであれば、そういう人に大衆小説がどうの、と言って欲しくないです。

私は「教養」学部「教養」学科という、ご丁寧に「教養」が2つも付く学科の出身なんで、「教養」の意義については、筆者に同意します。そういう意味で総論賛成ですが、各論ではいくつか異議があります。

一点目。マックス・ヴェーバーが「職業としての政治」で述べた内容がヒトラーの台頭につながったという主張。これはモムゼンという人が最初にそういう論旨でヴェーバーを批判して有名になったものですが、今ではヴェーバー学者でこの批判に賛同する人はほとんどいません。たとえて言えば、トランプみたいな大統領が出てきて無茶苦茶やっていますが、そのことについて大統領制というものを考えた人が責任を問われるべきでしょうか?それと同じだと思います。

二点目。イギリス人がバランス感覚に長けていて、EUからの離脱はその現れだという主張。まったくの噴飯ものと思います。私に言わせれば52:48の僅差でこのような大事なことが決まってしまうという事自体が、イギリス人が生み出した民主主義の欠陥だと思っています。多くの人が離脱に投票したことについて反省していて、今もう一度国民投票をやりなおせば残留派が6割くらいになると言われています。それを考えても離脱については多くの人が移民に対する嫌悪感などから衝動的な判断を行った結果であり、バランス感覚の現れだなどとはとても思えません。

批判ではありませんが、教養というより雑多な知識を得ることのメリットを私なりに挙げれば、それは「引き出し」を多く持つということで、何か新しいことを考え出したりするのは引き出しは多ければ多い程有利です。もう一つは今の学問の世界は細分化が行きすぎており、もう一度例えば社会科学だったら、法学・経済学・社会学などを統合した考え方が必要で(マックス・ヴェーバーなどはそれら全てをやっていました)、その基礎として教養が重要であるということです。

原田道寛の「決定版 日本刀大全」

原田道寛の「決定版 日本刀大全」を読了。元々「日本刀私談」というタイトルで1938年(昭和13年)に出されたものの復刻版です。筆者は戦前の愛刀家で、内容は正直日本刀にまつわるゴシップみたいなものが多くて私にはイマイチだったのですが、一つだけ収穫だったのは、「奇傑大村加卜」の章で、白井喬二が平田弘史の漫画に原作を提供した「名工自刃」に出てくる主人公の「加卜」が実在の刀鍛治だということが分かったことです。元々外科医で、メスなどを自分で鍛えている内に日本刀を鍛造するようになったとのことで、白井喬二の原作の内容通りです。また加卜の刀は見た目ではなく、実用的な切れ味が優れた刀として現在でも高く評価されているそうで、白井の原作中でも見た目よりも切れ味に拘り、見た目だけの刀を依頼してきた武士に斬りつける、という話が出てきます。この一つのエピソードから見ても、白井喬二が日本刀について造詣が深かったのだということが良く分かります。

原田道寛の「決定版 日本刀大全」を読了。元々「日本刀私談」というタイトルで1938年(昭和13年)に出されたものの復刻版です。筆者は戦前の愛刀家で、内容は正直日本刀にまつわるゴシップみたいなものが多くて私にはイマイチだったのですが、一つだけ収穫だったのは、「奇傑大村加卜」の章で、白井喬二が平田弘史の漫画に原作を提供した「名工自刃」に出てくる主人公の「加卜」が実在の刀鍛治だということが分かったことです。元々外科医で、メスなどを自分で鍛えている内に日本刀を鍛造するようになったとのことで、白井喬二の原作の内容通りです。また加卜の刀は見た目ではなく、実用的な切れ味が優れた刀として現在でも高く評価されているそうで、白井の原作中でも見た目よりも切れ味に拘り、見た目だけの刀を依頼してきた武士に斬りつける、という話が出てきます。この一つのエピソードから見ても、白井喬二が日本刀について造詣が深かったのだということが良く分かります。

岩崎航介の「刃物の見方」

岩崎航介の「刃物の見方」を読了。ある日本刀屋のHPに紹介されていて買ったもの。著者は1903年の明治生まれで、刃物の町として有名な新潟の三条市の出身。父親が刃物の卸をやっていて、第一次世界大戦の間にドイツやイギリスの刃物が供給されなくなった間隙を突いて、インドなどのアジアへナイフの輸出を拡大します。しかし戦争が終わってゾーリンゲンなどにある欧州のメーカーが復興すると、その性能にはまったく敵わず、次第に押されてその会社は結局他社に買収されます。主人公はその息子としてドイツ製の刃物に品質で打ち勝つには、日本伝統の日本刀の技術、正宗の名刀の技術でナイフを作れば絶対に負けないと考えます。それでまず日本刀の研師に入門し、その後鎌倉のある刀鍛治の弟子になり、日本刀鍛造の基礎技術を身につけます。それだけに留まらず、日本刀の品質の秘密を知るためには、多数残されている刀鍛治達の秘伝書を読むことが必要だと考え、逗子高校の教師として働く一方で東大の国史に入学し、古文書の読み方を学びます。そこを卒業した後、更に刀剣の金属としての分析が必須であると考え、理系科目も独習して今度は東大の工学部に入り直します。学部で5年間、大学院でも3年間学び、卒業した時には36歳になっていました。学びながら全国の刀鍛治を訪ね歩き、そこに伝えられている秘伝書をほぼすべて見せてもらい、その内容を解読します。しかし秘伝書はそのほとんどが江戸時代に書かれたもので、日本刀の品質がもっとも優れていた平安時代から鎌倉時代のものは一つもありませんでした。また江戸時代の刀鍛治が「正宗の刀の秘密を見出した」と書いているのは、筆者が確認した限りでは全て嘘か思い違いで、刀鍛治は炎を見続けた結果、晩年には目を悪くして、正宗に遠く及ばない技術を正宗に追いついたと誤解したのだろう、と結論づけます。こうして、「正宗の日本刀の秘密を解き明かし、それをナイフなどの刃物に応用する」という筆者の一生の夢は挫折します。

岩崎航介の「刃物の見方」を読了。ある日本刀屋のHPに紹介されていて買ったもの。著者は1903年の明治生まれで、刃物の町として有名な新潟の三条市の出身。父親が刃物の卸をやっていて、第一次世界大戦の間にドイツやイギリスの刃物が供給されなくなった間隙を突いて、インドなどのアジアへナイフの輸出を拡大します。しかし戦争が終わってゾーリンゲンなどにある欧州のメーカーが復興すると、その性能にはまったく敵わず、次第に押されてその会社は結局他社に買収されます。主人公はその息子としてドイツ製の刃物に品質で打ち勝つには、日本伝統の日本刀の技術、正宗の名刀の技術でナイフを作れば絶対に負けないと考えます。それでまず日本刀の研師に入門し、その後鎌倉のある刀鍛治の弟子になり、日本刀鍛造の基礎技術を身につけます。それだけに留まらず、日本刀の品質の秘密を知るためには、多数残されている刀鍛治達の秘伝書を読むことが必要だと考え、逗子高校の教師として働く一方で東大の国史に入学し、古文書の読み方を学びます。そこを卒業した後、更に刀剣の金属としての分析が必須であると考え、理系科目も独習して今度は東大の工学部に入り直します。学部で5年間、大学院でも3年間学び、卒業した時には36歳になっていました。学びながら全国の刀鍛治を訪ね歩き、そこに伝えられている秘伝書をほぼすべて見せてもらい、その内容を解読します。しかし秘伝書はそのほとんどが江戸時代に書かれたもので、日本刀の品質がもっとも優れていた平安時代から鎌倉時代のものは一つもありませんでした。また江戸時代の刀鍛治が「正宗の刀の秘密を見出した」と書いているのは、筆者が確認した限りでは全て嘘か思い違いで、刀鍛治は炎を見続けた結果、晩年には目を悪くして、正宗に遠く及ばない技術を正宗に追いついたと誤解したのだろう、と結論づけます。こうして、「正宗の日本刀の秘密を解き明かし、それをナイフなどの刃物に応用する」という筆者の一生の夢は挫折します。

その後筆者は、昭和天皇の理髪師だった人が、「日本製の剃刀で天皇陛下のお顔は剃れない」と発言しているのを知り、ドイツやイギリスなどの剃刀と日本製の剃刀の硬度などを調べ、確かに日本製の方が品質が劣っていることを確認します。それで世界でもっとも純度の高い鋼である出雲の玉鋼で剃刀を作ったら外国製に負けない剃刀が出来ると考え、国の助成金をもらって日本剃刀の製造に従事します。試行錯誤があって、玉鋼での剃刀製造は難航しましたが、最終的には欧州メーカー製の切れ味、切れ保ちをはるかにしのぐ日本剃刀が完成します。しかし、玉鋼は焼き入れの工程で一定部分が割れてしまったりして歩留まりが悪く、玉鋼で作った剃刀は高価になって、かつ製造本数も限られていて商売としては成功しませんでした。(なお、この日本剃刀は、航介氏の息子さんの岩崎重義氏によって今でも作り続けられています。しかしAmazonで買えるものは現在スウェーデン鋼製であり、玉鋼のものはもうほとんど入手出来なくなっているようです。)

面白いエピソードとしては、吉川英治の「宮本武蔵」の空の巻に、「厨子野耕介(ずしのこうすけ)」という本阿弥光悦の弟子である日本刀研師が登場しますが、これが岩崎航介氏をそのままモデルにしたものだそうです。(岩崎氏は当時逗子市に在籍。)何でも、氏が日本の大衆小説での日本刀の描かれ方が間違いだらけなのに立腹し、その代表者として吉川英治氏を選んで談判に言ったそうです。吉川英治がその談判の内容を面白がって、そのまま宮本武蔵の中で、厨子野耕介に武蔵に対して語らせているそうです。また、私にとって嬉しかったのは、ある時岩崎氏が大衆小説の挿絵画家に対し、日本刀の絵が間違っていることを指摘した事があります。白井喬二がその画家から話しを聞いたのではないか、ということで白井喬二が日本刀について書いたエッセイには間違いがなかったことを紹介しています。

最後の方に天然砥石について書いてあって、これがまた目から鱗です。三河の名倉の砥石は元々刀剣用のコマだけが売られていて、残りのものは砥山の坑道を支える詰め物に使われていただけだった。その内良質なコマの産出が減ると、コマ以外も売れるようになり、詰め物にしていたのが再度引っ張り出されて販売されたのだそうです。また、京都の本山砥のうち、からす砥がもてはやされるけど、あれは昔は不良品として捨てられていたもの。それを頭の良い行商人が安く買って、良い砥石と宣伝して高く売ったので、高価で取引されるようになった。しかし元々不良品なので決して最良の刃はつかないので、剃刀には使ってはいけないと主張されています。また剃刀研ぎの仕上げに、天然砥の上にシャンプーを2、3滴垂らして研ぐという方法が紹介されています。

ともかくも、こんな面白いかつ素晴らしい方がかつていたんだということが分かって楽しい読書で、得る所も多かったです。

渡辺京二の「北一輝」

渡辺京二の「北一輝」を読了。北一輝については、以前からもちろん名前は知っていますが、実際にどんな思想を持っていたのかほとんど知っていないため、興味があって読んでみたもの。北一輝は佐渡の両津生まれ(両津港は新潟からのフェリーやジェットフォイルが着く所です。)です。この事を知ったのは、林不忘(「丹下左膳」の作者)がやはり佐渡の生まれで、林不忘の父親が佐渡中学の英語の先生で、その生徒に北一輝がいた、ということからです。丁度佐渡に向かう新幹線の中、フェリーの中、そして佐渡の相川のホテルで読みました。

渡辺京二の「北一輝」を読了。北一輝については、以前からもちろん名前は知っていますが、実際にどんな思想を持っていたのかほとんど知っていないため、興味があって読んでみたもの。北一輝は佐渡の両津生まれ(両津港は新潟からのフェリーやジェットフォイルが着く所です。)です。この事を知ったのは、林不忘(「丹下左膳」の作者)がやはり佐渡の生まれで、林不忘の父親が佐渡中学の英語の先生で、その生徒に北一輝がいた、ということからです。丁度佐渡に向かう新幹線の中、フェリーの中、そして佐渡の相川のホテルで読みました。

北一輝については、一般的には二・二六事件のクーデーターを決行した青年兵士の思想的裏付けを与えた人物として知られており、実際に二・二六事件の嫌疑で死刑に処せられています。しかし、実際の所は、北自身がクーデーターを計画した訳ではなく、ただ青年兵士にクーデーターの計画を打ち明けられ、それを止めることはせず、逆にアドバイスを与えたりした、という程度の関わり方だったようです。

北の思想の特徴としては、まずは社会主義者であり、天皇制の擁護者ではないということが重要です。北の父親が自由民権運動に関わっていた関係もあり、北は明治維新をその後の自由民権運動も含めて社会主義革命として捉えているのがまず特異的です。そして西郷隆盛が決行しようとした「第二革命」を引き継いで、日本を本当の意味での社会主義の国にするというのがその思想でした。そこにおいて天皇については政治的に価値があれば利用するスタンスであり、美津濃達吉の「天皇機関説」ときわめて近い発想です。戦前に天皇機関説は美津濃達吉だけではなく、かなり一般化していた考え方だったことが窺われます。二・二六事件の青年将校らは、クーデターの中心に天皇を据えて、天皇中心の親政を行おうとし、結局昭和天皇にそれを完全否定されて失敗する訳ですが、もし仮にそれがうまく行ったとしても、北の思想の天皇機関説の部分は結局青年将校らと相容れず、どこかで破綻が生じたと思います。

そうした北の主張が最初に現れるのが、23歳の時に出された「国体論及び純正社会主義」です。これは23歳という若さで書かれたのが信じられないくらい良く出来た論考であり、北の一生での頂点です。明治維新の指導者達が打ち出した、日本は昔から天皇を奉った体制でいた、という幻想を「乱臣賊子論」という形で、実際に政治を担ってきたのは、天皇に従わなかったり逆らってきたものばかりであることを論証します。また北は1883年生まれで、1864年生まれのマックス・ヴェーバーよりも19歳年下です。マックス・ヴェーバーはドイツ歴史学派の影響を受けながら、それを批判していくことで彼の学問的方法論を確立していきますが、北のこの「国体論及び純正社会主義」にも、19世紀的な歴史学派的な考え方、例えば社会ダーウィニズムとか、国家を一種の有機体としてその成長と発展を考えるやり方とか、またヘーゲル的な発展段階説とかの影響を強く感じます。北は早稲田大学の図書館にこもってこの論考をまとめていますが、その過程でこうしたいかにも19世紀的な考え方を採り入れていったんだと思います。経済史家でヴェーバーと資本主義の本質について論争したルヨ・ブレンターノの弟子かつ研究家である福田徳三はこの論考の論理水準の高さと著者の才能を激賞します。そして福田は北が今後も研鑽を続けてその理論を深めていくことを期待しますが、北のその後の人生は、福田が期待したものとはまったく違うものになりました。

北はその後中国に渡り、孫文の一派と交わり、いわゆる辛亥革命に色々と協力します。しかし孫文とは意見対立していたグループと好んで交わっていたのであり、孫文を直接支援した訳ではありません。

辛亥革命で北が親交を持っていた宋教仁が暗殺されると、北は夢破れた形で日本に戻ります。そこで北は法華教に傾倒します。(日蓮は佐渡に流されたため、日蓮宗は佐渡で一定の力を持っていたと思われ、その影響もあるかと思います。)北はいわゆる「幽霊を見ることが出来る人間」であり、自身の妻に「お告げ」を言わせたり、夢の中のお告げを書籍にしたり、とかなり非合理的なことも行っています。ただ、直感力というか洞察力は否定出来ない能力を持っていたようで、日本が結局中国との戦いになり、その結果英米と対立して戦争になり、最終的には日本が負ける、ということをかなり正確に見通していて、それを何とか避けようとしていました。

その後「国家改造案原理大綱」を書き上げ、これが日本を改革しようとしていたけれども、理論的な裏付けを欠いていた一部の人々に対し、明確な改革の指針を与える書として注目されます。しかしその後の北がやっていたのは、自分の信奉者を使って財閥の不正を攻撃させ、その口封じで大資本家より大金を受け取って贅沢な暮らしをするという、まったくもって感心できない人生を送ることになります。北は社会主義者でありましたが、通常の社会主義者が貧しい人に対する同情心から社会主義に傾倒するのが普通であるのに対し、北の場合はそういう要素がまったく欠けているということが特筆的です。

北の著作を直接読んだ訳ではなく、この本から得られた北の印象としては以上の通りですが、なかなか興味深い人物であることは否定出来ません。ただ、これから北の著作を直接読んでみるかは、現時点ではまだ未定です。

折原浩先生の「東大闘争総括 戦後責任 ヴェーバー研究 現場実践」

折原浩先生の「東大闘争総括 戦後責任 ヴェーバー研究 現場実践」を読了。(折原先生から戴いたもの。)シノドスというWeb雑誌での、北海道大学の橋本努氏の10項目に渡るインタビューが元になっています。折原先生のヴェーバー研究については、他にも色々書いたことがあるので、ここでは東大闘争総括に限定します。東大闘争が何だったのかということに関しては、曖昧な知識しか持っていませんでした。しかしこの本でかなりクリアーになり、全学連全体の70年安保反対という純政治的な闘争というより、医学部と文学部における不当な学生処分を巡る大学の自治に関する闘争、というのが本質のようです。この内医学部の処分に関しては、医学部出身の青医連が当時のインターン制度(今の就職予備活動のインターンとは違い、国家試験に合格した医者が一年間無給で特定の病院で研修を行う仕組み)に対する改革を呼びかけたのに対し、医学部当局がそれに関する立法化を盾に取って、運動に関わっていた医学部学生14人の大量処分を行ったというのがきっかけのようです。

折原浩先生の「東大闘争総括 戦後責任 ヴェーバー研究 現場実践」を読了。(折原先生から戴いたもの。)シノドスというWeb雑誌での、北海道大学の橋本努氏の10項目に渡るインタビューが元になっています。折原先生のヴェーバー研究については、他にも色々書いたことがあるので、ここでは東大闘争総括に限定します。東大闘争が何だったのかということに関しては、曖昧な知識しか持っていませんでした。しかしこの本でかなりクリアーになり、全学連全体の70年安保反対という純政治的な闘争というより、医学部と文学部における不当な学生処分を巡る大学の自治に関する闘争、というのが本質のようです。この内医学部の処分に関しては、医学部出身の青医連が当時のインターン制度(今の就職予備活動のインターンとは違い、国家試験に合格した医者が一年間無給で特定の病院で研修を行う仕組み)に対する改革を呼びかけたのに対し、医学部当局がそれに関する立法化を盾に取って、運動に関わっていた医学部学生14人の大量処分を行ったというのがきっかけのようです。

これに対し文学部処分の方は、学生と教授会の団交の場で、ある学生がある教授のネクタイを引っ張って暴言を浴びせたということを理由にして、その学生への処分が行われたものです。折原先生はこの文学部処分の方に深く関わり、社会科学的な事実分析を行い、この学生がある教授に手を出したのは、その教授が先にその学生に対し何かをやったからではないのか、という仮説を立てます。その仮説はあくまで仮説で100%検証されたものではありませんでしたが、状況的には明証性の高いものでした。色々とあって最終的には当時者二人の話し合いが実現し、事実はその教授がまずその学生を話し合いの行われた部屋から引きずり出そうとし、それに対してその学生が「何をするんだ」と反応した、ということになります。しかし文学部の処分はこの教授の先手を実は把握しておきながらその事実を伏せ、学生が一方的に悪いとして処分を強行したものでした。しかも、自分達が都合が悪くなり、学生達の騒ぎを抑えきれないと判断し、大学の自治を放棄した機動隊の導入という暴挙に出ます。

東大紛争と言うと、例の安田講堂のイメージで、学生側が全面的に敗退した、というイメージが強いのですが、実際は医学部処分も文学部処分もどちらも学生側の方が正しいことが判明し、両方の処分が撤回されています。

折原先生は学生の裁判の特別弁護人を引き受けて、大学側の虚偽と学問の府でありながら、まったく学問的ではない対応を繰り返した大学側を鋭く批判していきます。

今年は安田講堂事件から50年だそうで、再度あの「政治の季節」の意味を考え直すのにはいい機会だと思います。

広中一成の「牟田口廉也 『愚将』はいかにして生み出されたのか」

広中一成の「牟田口廉也 『愚将』はいかにして生み出されたのか」を読みました。読んで内容にかなり疑問を持ちました。サブタイトルの意味は、「牟田口廉也の『愚将』ぶりは、個人の才覚というより陸軍の構造的問題が生み出したもの」という所に留まらず、「実は言われている程牟田口廉也は愚将ではない」とまで言いたいように見えます。牟田口並みの「愚将」が陸軍にゴロゴロいたのはそれは事実でしょうが、それをもってして牟田口の「愚かさ」は弁護できないと思います。

広中一成の「牟田口廉也 『愚将』はいかにして生み出されたのか」を読みました。読んで内容にかなり疑問を持ちました。サブタイトルの意味は、「牟田口廉也の『愚将』ぶりは、個人の才覚というより陸軍の構造的問題が生み出したもの」という所に留まらず、「実は言われている程牟田口廉也は愚将ではない」とまで言いたいように見えます。牟田口並みの「愚将」が陸軍にゴロゴロいたのはそれは事実でしょうが、それをもってして牟田口の「愚かさ」は弁護できないと思います。

(1)一番強硬にインパール作戦を主張したのは牟田口で、彼がいなかったら実行されなかった可能性が高い。

(2)無謀極まりない作戦でありながら「これ以上確実な戦いはない」などと非合理きわまりないことを主張した。

(3)実際にはまったく機能しなかった「ジンギスカン作戦」の失敗が明らかになっても、次の手を打たず、「敵の食料を奪取せよ」と無茶苦茶な命令を出し続け、兵士を餓死に追い込んだ。

(4)何かと言うと部下を更迭した。

(5)きわめて極端な精神主義で戦いは勝てると主張した。

等々を考えると、牟田口を「愚将」とするのに十二分な理由があると思います。

しかもこの本は、インパール作戦を巡る命令体系については詳しく書きますが、インパール作戦に参加した兵士の悲惨さについてはあまり書いていません。全部で9万人が参加し、生きて帰ってこれたのはわずか1万人程度、という太平洋戦争で最悪の結果を引き起こしたということがあまり書かれていません。

また、牟田口の上官がインパール作戦を止めなかったから、牟田口だけの責任ではないのだ、という理屈は丸山眞男の「無責任の体系」そのものです。

結論として、この本をもってして従来の「牟田口=愚将」という見方が覆ることはないでしょうし、またあってはならないと思います。

松屋大好の「無双航路」

松屋大好の「無双航路」を読みました。最近、マックス・ヴェーバーの難解な本を続けて読んでいたので、ちょっと気分転換です。この本はFacebookの広告で出てきて、ぱっと見面白そうだったので買ってみました。この先ネタバレがあるので、これから読む人は以下は見ない方がいいと思います。

松屋大好の「無双航路」を読みました。最近、マックス・ヴェーバーの難解な本を続けて読んでいたので、ちょっと気分転換です。この本はFacebookの広告で出てきて、ぱっと見面白そうだったので買ってみました。この先ネタバレがあるので、これから読む人は以下は見ない方がいいと思います。

お話としては、ある高校生が突然遠い未来の別の宇宙の、何故か巡洋宇宙戦艦のAIプログラムとして転生し、それもその巡洋宇宙戦艦が所属する軍勢が大敗勢の状態にあるのを、人間ならではの工夫で敵艦を振り切って待避するのに活躍する、という話です。宇宙戦艦だったら、こちらは元祖宇宙戦艦ヤマト世代ですから今さらですが、そこにAIがからむのが今風です。先日たまたまAIとシンギュラリティーについて調べていて、Wikipediaにシンギュラリティーを唱える人への批判として、そういう人達がAIを神と同一視していて、シンギュラリティーをキリストの再臨と重ねている、というのがありました。このお話も最後まで読むとほとんどそれに近い話になります。というのは、我々が住んでいるこの宇宙が、ある別の宇宙のAIプログラムが作ったシミュレーションに過ぎなくて、またそのAIが動いている宇宙もまたより上位の宇宙にあるAIのシミュレーションに過ぎない、という設定です。世界が誰かのシミュレーションであるというのは昔から良くある設定ですし、藤子不二雄Fの漫画にもそんなのがあったと思います。でもそれを多重階層化したのはちょっと新しいかなと思います。手塚治虫の火の鳥にもそういう多重化宇宙は出てきたと思いますが。

まあ作りはラノベでジュブナイルという感じではありますが、それなりに楽しんで読めた作品でした。

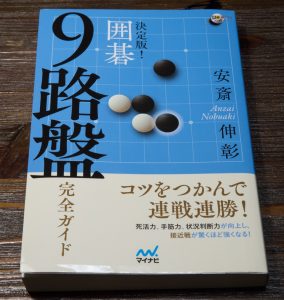

安斎伸彰7段の「決定版!囲碁9路盤完全ガイド」

安斎伸彰7段の「決定版!囲碁9路盤完全ガイド」を読了しました。私は、囲碁の基本トレーニングとしてずっとAI(最近は「天頂の囲碁(Zen)」)との9路盤対局を繰り返してきました。9路盤で19路盤の布石の勉強をするのはほぼ不可能ですが、接近戦や死活のトレーニングとしては9路盤は非常に優れていると思います。最近、「トライボーディアン」という、囲碁9路盤、将棋、オセロの3つの異なるボードゲームを同時に行う大会が行われており、以前より9路盤への関心が高まっているようで、そこにこの本が登場しました。黒の初手を「天元」「星」「高目」の3つに限定し、初手以降の変化手順を研究したものです。しかし、9路盤とはいえ、一つの図の手順はそれなりに長く、私の棋力ではちょっと変化を追い切れない感じです。また「完全ガイド」となっていますが、AIが打ってくる手を全て網羅しているものでもありません。19路盤に比べて石が置ける場所はわずか81箇所に過ぎませんが、それでも変化は膨大であり、この本一冊で全てがカバーされたりはしません。

安斎伸彰7段の「決定版!囲碁9路盤完全ガイド」を読了しました。私は、囲碁の基本トレーニングとしてずっとAI(最近は「天頂の囲碁(Zen)」)との9路盤対局を繰り返してきました。9路盤で19路盤の布石の勉強をするのはほぼ不可能ですが、接近戦や死活のトレーニングとしては9路盤は非常に優れていると思います。最近、「トライボーディアン」という、囲碁9路盤、将棋、オセロの3つの異なるボードゲームを同時に行う大会が行われており、以前より9路盤への関心が高まっているようで、そこにこの本が登場しました。黒の初手を「天元」「星」「高目」の3つに限定し、初手以降の変化手順を研究したものです。しかし、9路盤とはいえ、一つの図の手順はそれなりに長く、私の棋力ではちょっと変化を追い切れない感じです。また「完全ガイド」となっていますが、AIが打ってくる手を全て網羅しているものでもありません。19路盤に比べて石が置ける場所はわずか81箇所に過ぎませんが、それでも変化は膨大であり、この本一冊で全てがカバーされたりはしません。

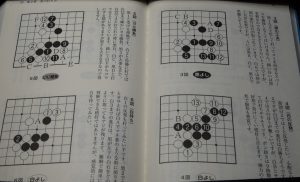

一つ嬉しかったのは、私が以前からAIに対する有力な手として打っている、星の対抗布石で、付けて跳ねた時、引くのではなく突っ張る手が、この本(右側写真右上の図)で「こういう風に忙しく打ちたい」ということで推奨の手になっていることです。この手については、以前このブログの中で紹介しています。

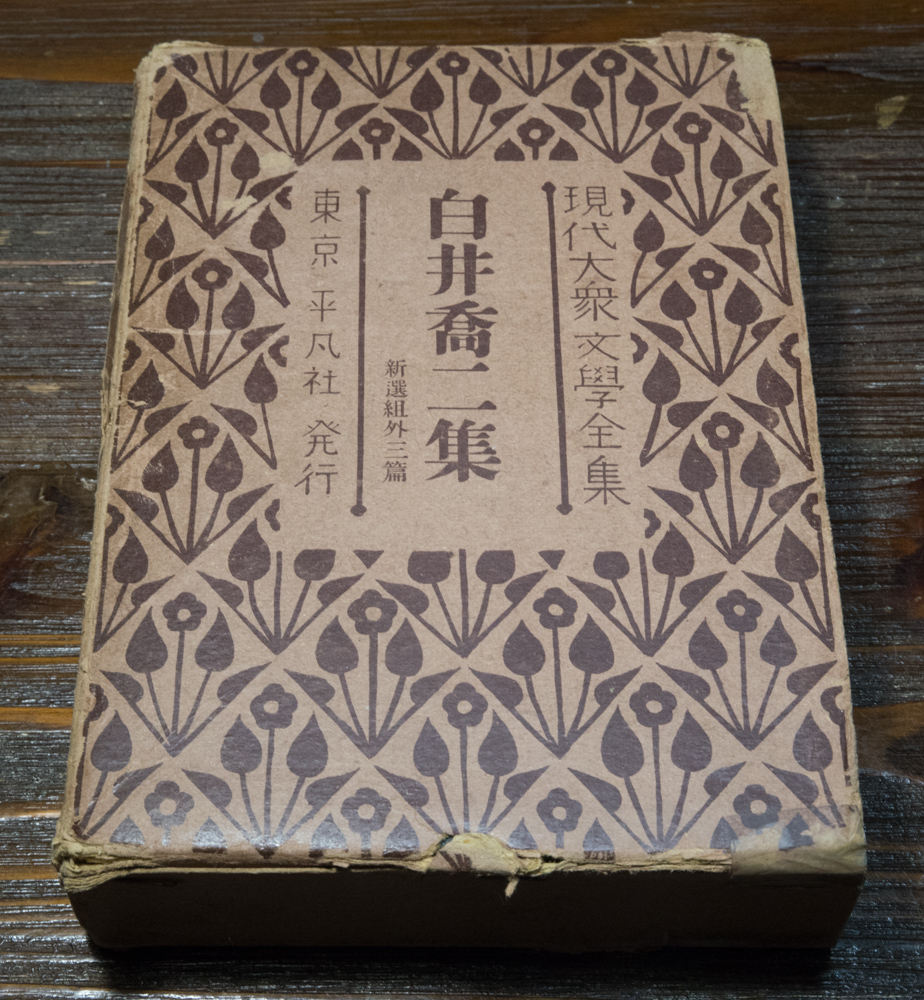

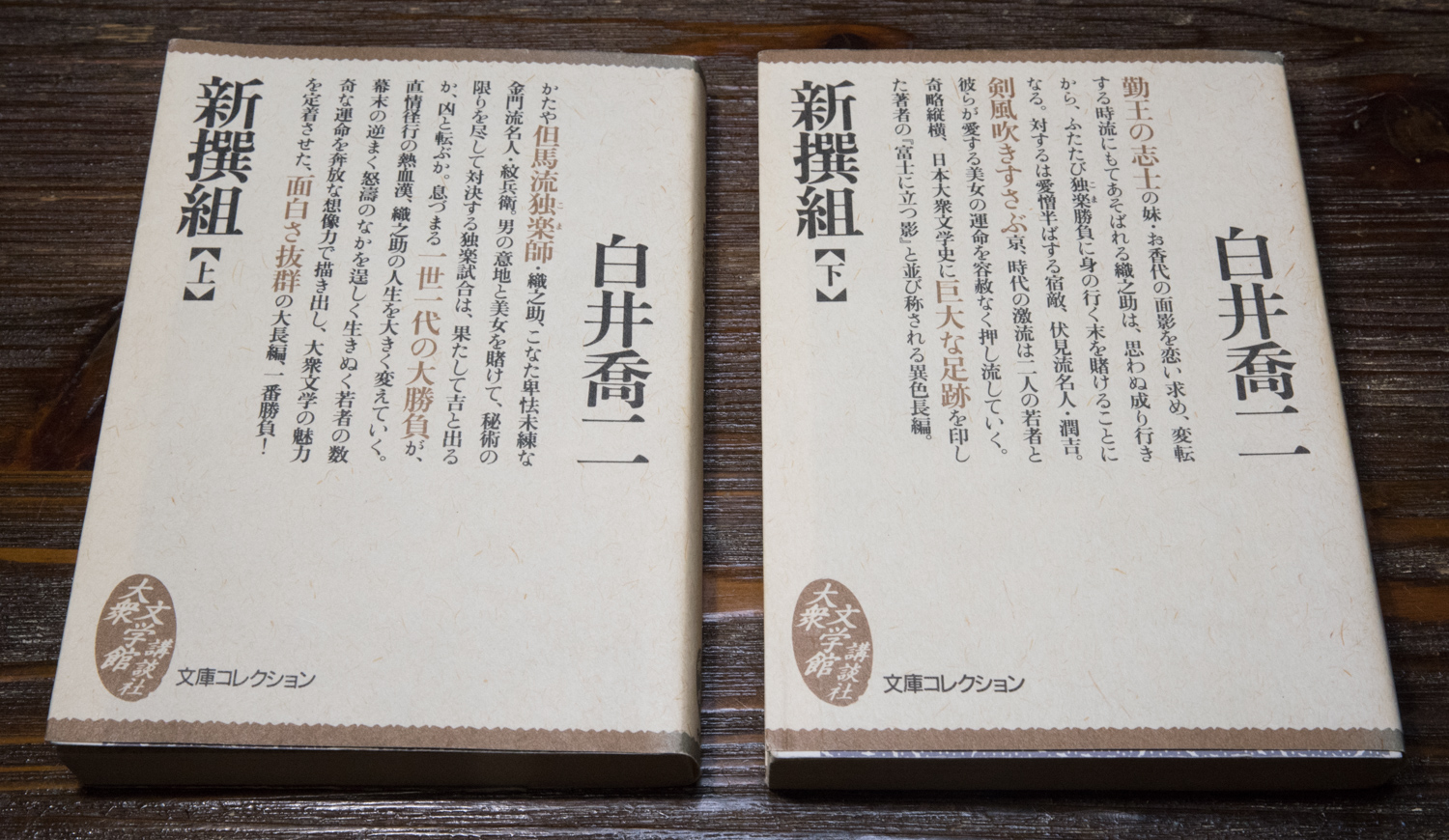

Kyoji Shirai: Shinsen-gumi

Shinsen-gumi was serialized from 1924 through 1925 on a weekly magazine “Sunday Mainichi”. Sunday Mainichi was published by Mainichi Newspapers Co., Ltd as the first weekly magazine in Japan. As the name shows, the magazine was first published as a Sunday issue of Mainichi newspaper. Since the distinction between normal newspaper and this weekly magazine was not clear for many readers, the number of prints remained stagnant in the early stage. The publisher then tried to make the contents of this weekly magazine clearly different from daily newspapers and it placed Kyoji’s new romance on the top of the magazine. It was a kind of gamble for the publisher, but very interesting stories of Kyoji’s novel attracted many new readers and the financial status of the magazine was thoroughly stabilized.

Another important topic related to this romance is that it was put in the first volume of the Heibonsha’s complete set of public romances, to which Kyoji committed himself very much. The fact that 330 thousands copies were sold for the first volume brought a big success to this set.

Shinsen-gumi was a group of Samurai warriors who guarded Kyoto under the authority of the Tokugawa Shogun regime from around 1863 through 1867. Many members of Shinsen-gumi took rather violent and brutal ways to guard Kyoto and killed many pro-Imperialists by their Japanese swords. Shinsen-gumi was one of the most favored topics for many novelists of public romance at that time.

Kyoji, however, did not write an usual story related to Shinsen-gumi. The story of the romance was mostly of battles between three different schools of spinning tops. Spinning tops were not only toys for kids but also a genre of street performance in Japan. A school of spinning tops here means combination of street performers and meister-level artisans. The first battle was between Orinosuke of Tajimaryu school and Monbee of Kinmonryu school. In this battle, two beautiful ladies were the prize of the battle, and the lady of the lost side had to be gifted to a foreign merchant. The second battle was between Orinosuke and Inosuke of Fushimiryu in Kyoto. In the second battle, both participants tried to get the heart of a lady.

These battels of spinning tops described in this romance were technically very deep and enthusiastic. For example, the both sides selected very special types of wood for their tops and the battle started from guessing which type of wood the counterpart selected. Orinosuke used one very special wood growing on the Nokogiri-yama mountain in Chiba, while Monbee selected one growing on Ontake mountain in Nagano. The Monbee’s top could generate strange wind while it spins trying to weaken the rotation of the counterpart’s top. The Orinosuke’s top, however, was not affected by the wind from the Monbee’s top, since he used a special wood growing on Nokogiri-yama mountain. (It means that Monbee failed to presume the type of wood used for the Orinosuke’s top). This kind of “professional” battles between two craft-persons attracted the then readers much and made them excited.

On the contrary to the battles of tops, Shinsen-gumi plays only in the background of the stories. Orinosuke witnessed the famous Ikedaya incident in which Shisen-gumi killed many famous pro-Imperialists. Kyoji developed a new way of fights between appearing characters in a romance other than sword battles (Chambara). This can be compared to the fact that he adopted a battle by debates in Fuji ni tatsu Kage.

The impression of this romance to the readers was tremendous and people requested Kyoji to write another romance of this type and it distressed Kyoji later for a long period, since he was thinking that he was always trying to change his styles and did not want to stay at the same stage.