Wikipediaの「革砥」の項は、私が全面的に書き直しています。書き直す過程で、ある意味おかしな執着質の人がいて、私の書いたことに根拠もなくケチをつけ、それだけでなく私が書いたものを勝手に消去し、私がまたアップしてといわゆる「編集合戦」になりました。それで私の方から保護の依頼を出し、第三者の方にどちらが正しいか判定してもらいましたが、「Wikipedia的には私の方が正しい」とのことで決着が付きました。私の方は色々な典拠や理由をきちんと書いているのに対し、先方は単なる思い込みで書いているので、こうなるのは当然でした。その際に争点になったのが主に2つあります。

(1)(研磨剤無しの)革砥で数回ストロッピングしただけで、切れ味が落ちた剃刀の切れ味が戻る。

→私の方はそんなことはあり得ないと主張しました。証拠として硬いといわれるコードバンの革砥でも、モース硬度1の滑石で簡単に傷が付くことを写真付きで示し、そういう硬さの革砥でモース硬度5から7ある剃刀が研磨されることはあり得ないことを主張しました。また英語のサイトで、ストロッピング前後での剃刀の電子顕微鏡写真のサイトも参照し、研磨剤無しの革砥にそんな研磨機能は見られないと書きました。

(2)革砥といえばコードバンである。

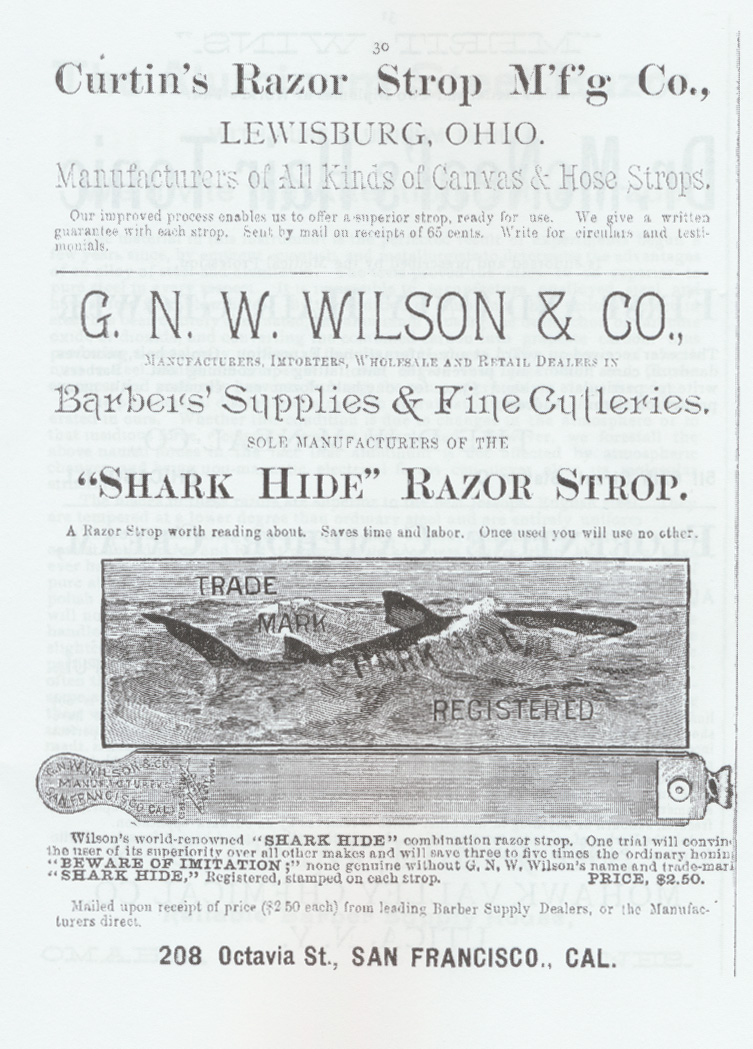

→これも私の方で、現在コードバン(農耕馬の尻の皮)で革砥を作っているのは日本の叶山革砥製作所を含めてほんの数社であることを示し、普通に売られている革砥は牛革製であることを示しました。また、海外のサイトで革砥の材料としては、(1)牛革(2)人工皮革(3)水牛革(4)カンガルー革(5)コードバン(6)ラティーゴ(牛革をタンニンなめしし、オイルやグリースを加えたオイルレザー)(7)ブライドルレザーが紹介されていることを注に書きました。その後、以前は鮫皮の革砥もあったことを発見し、それも追記しました。結局ここに挙げられている7種の材料の革砥の内、カンガルー革を除き、他はすべて入手しました。(カンガルー革の革砥も海外サイトで購入したのですが、現在ワシントン条約の対象品かどうかの確認が必要ということで日本の通関で引っ掛かっており、今日時点で未着です。→2019年6月22日追記:カンガルー革の革砥やっと届きました。こちらをご覧下さい。)

(1)については、

1905年に出版された作者不明のシェービングの教科書”The art of shaving”に以下のことが書いてありました。

It has been asserted by some, that when once the razor has been ground and set, the strop alone without further honing or grinding is sufficient to keep it in order. This opinion has emanated from certain makers of raor-strops, who wish to induce the public to purchase theire goods. They represent their strops as having been “metalized”, or otherwise treated with some kind of preparation that makes honing unnecessary. As a rule, we would advise the reader to beware of these “wonder-woking-strops”. Such preparations may, and sometimes do, improve the strop, just as lather when applied to a strop will improve it, but that they will do more than this, we deny. When the special offices of the hone and of the strop are fully understood, it will at once become apparent that no strop can possibly take the place of a hone.

(This opnion has emanated の所は、原文はThis opinion has eminated だがeminateという単語は無いため、emanateに修正。原文は明らかにタイプライターで作成されており、ここ以外にもスペルミスは非常に多いです。)

大意は以下。

「一度きちんと砥石でカミソリを研いだ後は、革砥でストロッピングさえすれば常にカミソリを良い状態に保つことが出来るという主張は、革砥のメーカーが宣伝文句として主張したものです。それらによれば革砥の表面を「金属化」したとか、特殊な表面処理をしたとか述べられています。しかし、読者の皆様はそのような「魔法の革砥」には注意していただきたいです。そういった処理は革砥の性能を若干改良するかもしれませんが、それ以上の効果があるということは否定します。革砥とカミソリの性質を良く理解すれば、革砥が砥石を置き換えることが出来ないことは明白です。」

まあ、まさにこの通りだと思います。

革砥を最初に世の中に広めたのは、イギリスのジョージ・パックウッドという人です。その人はイギリスで最初に日用品としての革砥を新聞等で大々的に宣伝し、コマーシャルソングまで作った人として知られています。つまり革砥と宣伝は最初から切っても切れない関係にあり、革砥の製造業者のある意味誇大広告は日常茶飯事だったということです。

また、パックウッドの革砥で重要なのは、それは研磨用コンパウンドを使用するものだったということです。つまり、革砥というものは本来は研磨剤を塗って使うものだということです。現在の剃刀用のように革砥だけを使うやり方はある意味特殊です。特に日本では砥石(主に天然砥石)を使って剃刀を研ぐことは普通に行われていましたので、革砥で改めて研磨剤を使ってラッピングする必要はなく、ストロッピングだけが行われ、それがある意味過大評価されてきました。Web上に「昔の理髪師は革砥で剃刀の切れ味を調整し、子供には切れ味を落とし、髭の強い人には切れ味を増した剃刀を用いた」のような話がまことしやかに載っていますが、私はこういう話は眉唾物だと思います。革砥によるストロッピングで剃刀の切れ味を落とすことは比較的簡単で、剃刀の切断面が革砥に当たるようにストロッピングすればいいだけです。しかしながら一度切れ味が落ちた剃刀を研磨材無しの革砥だけで元通りに鋭い刃にすることは不可能です。その場合は砥石を使うか、研磨材を使うかです。

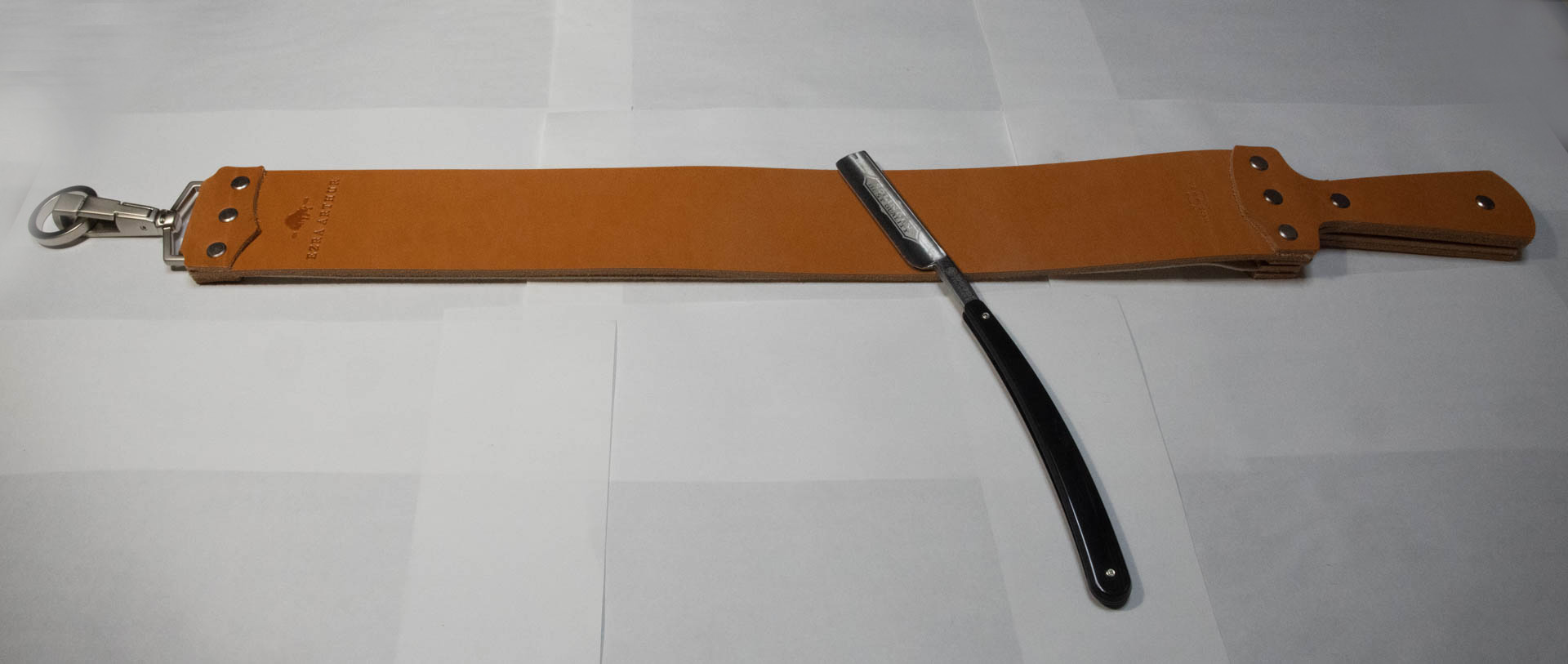

次に材料ですが、コードバンの革砥が比較的革としては硬めで傷がつきにくく、長持ちすることは事実です。なので一日に何回もストロッピングする理髪店にコードバンが好まれたのは何の不思議もありません。しかし、コードバンだけが革砥であるというのは、実際の市場を見てもまったく事実に反しますし、また機能的にもコードバンでなければ革砥としてストロッピングが出来ないということではまるでありません。以下、各材料の革砥を入手して実際に使用した感じをレポートします。

これらが、コードバンの革砥で、すべて叶山革砥製作所のものです。下から#6300、#6300、#10000,#30000、一番上のは#30000に付いてきた牛革の革砥でコードバンではありません。この番号ですが、砥石の番手と同じであると理解してはいけません。叶山革砥製作所の社長によれば、この番号は単にコードバンの厚さを示しているということです。なので番手が上がる程高くなり、#30000クラスは3万円程度し、他の材料の革砥と比べ非常に高価です。それで重要なのは、厚くなるということはより成熟した(つまり年取った)農耕馬の革を使っているということで、革の緻密さは番手が上がるとむしろ落ちるということです。私は最初#6300を2本買い(最初の一本目をかなり使って傷が増えたので2本目を追加したもの)、そして#30000を買い、その中間はどうかと最後に#10000を買いました。この内、もっともストロッピングの際の感触が良好なのは#6300であり、普段はこれを常用しています。ただ耐久性ということであれば当然厚い方が優ります。しかし個人で使うのなら1日せいぜい数回の使用と考えられ、その場合に緻密さも落ち、価格も跳ね上がる厚いコードバンが不可欠だとは思いません。それにコードバンはそもそも農耕馬というものがどんどん減っている関係で、価格も高止まりし、また良質のものは入手が難しくなっています。

コードバンに近い高級な革の革砥としてばブライドルレザーという牛革があります。これがブライドルレザーによる革砥でアメリカの革製品店で$100しました。(送料別)ブライドルレザーは伝統的に馬具に使われる高級皮革で、ロウを使って革をなめしてあります。なので剃刀をあてた時のすべりはとても良い感じです。ただコードバンに比べるとコードバンは厚さ全部が均一の硬さの革ですが、ブライドルレザー以下他の革は2層になっていて表面部分を用いますが、この厚みが薄く、傷がつきやすいです。なので耐久性という点では明らかにコードバンが優ります。

次に良くある、普及品よりちょっと高級というグレードのがこのラティーゴになります。牛革です。この2つのどちらも濃い茶色に着色されているようで、アルコールティッシュで拭くと色が落ちます。ラティーゴはブライドルレザーのようなロウではなく油を使ってなめしています。なのでこちらもすべりはとても良いです。またどちらもそれなりの硬さがあり、革砥としての使用感はなかなか良好です。価格は50~60ドルくらいです。

次が一般的な牛革です。価格的には40~50ドルくらいです。剃刀用の革砥としてはもっとも良く見かけるものです。ただ、表面が比較的ツルツルのものと、ややスウェード的に起毛している感じのと2種類あります。一般的には剃刀用にはツルツルのものが好まれるようです。一番下のは水牛革であり、やや表面粗さが牛革より荒い感じがし、あまり高級感はありません。

最後が、Amazonで「革砥」で検索した時に出てくる中国製の「革砥」であり、全てが人工皮革と思われます。上の2つは非常に安く300円~500円程度ですが、皮革というより布に近く、腰がほとんどないので、強く引っ張りながらでないと使えません。下の3つは、スウェードタイプで、価格は1500円前後です。私的には「なんちゃって革砥」という感じで積極的に剃刀に使いたいとは思いません。ただ、研磨用コンパウンドを使うベースとして使うのであれば、価格的にはとても安い(コードバンの1/10~1/30レベル)ので試してみる価値はあるかもしれません。(ちなみにコードバンの革砥に研磨用ペーストを塗るのは止めた方がいいと思います。折角の高級皮革を台無しにしてしまいます。)

以上が材料ですが、最後の中国製の人工皮革のを除けば、どの材料も革砥としての機能は十分持っていて、コードバンでなければ駄目、ということはありません。私は普段は5割くらいがコードバンの#6300で、後がブライドルレザーとラティーゴを交代で使っています。

私は、革砥によるストロッピングに過剰な思い入れはありません。単に日常の剃刀のお手入れ道具だとしか思っておりません。私が剃刀を使うのは1日1回であり、その前後で片側20回ぐらいのストロッピングを行います。(ちょっと前までは片道50回ストロッピングしていましたが、切れ味が増すどころかむしろ切れ味が落ちるような気がして、最近は回数を減らしています。)人によっては使った直後のストロッピングは駄目、としている人もいますが、私は特に実害は感じておりません。むしろ使った後は剃刀に付着する油脂分とかを除去する意味でもストロッピングした方がいいと思っています。また天然砥石で研いだ後は、微細なカエリを取るために必ずストロッピングします。

なお、布砥ですが、Web上では布砥には研磨剤が含まれていると書いている人がいます。しかしながら、各種布砥を上記のように入手した限りで現品を見た限り、研磨剤の混入は確認出来ませんでした。私の推定では、布砥はあくまでも理髪店での使用の際の利便性のために付けられたのだと思います。コードバンの革砥は水や石鹸の泡に弱く、剃刀にそれらが付着した状態でストロッピングすると、革砥にダメージを与えます。そのために布砥が付属し、最初にこれを使うことで刃に付いた水分や泡を除去することが布砥の主目的だと思います。なので私的には布砥を使う意味はあまりなく、それほど使うことはありません。