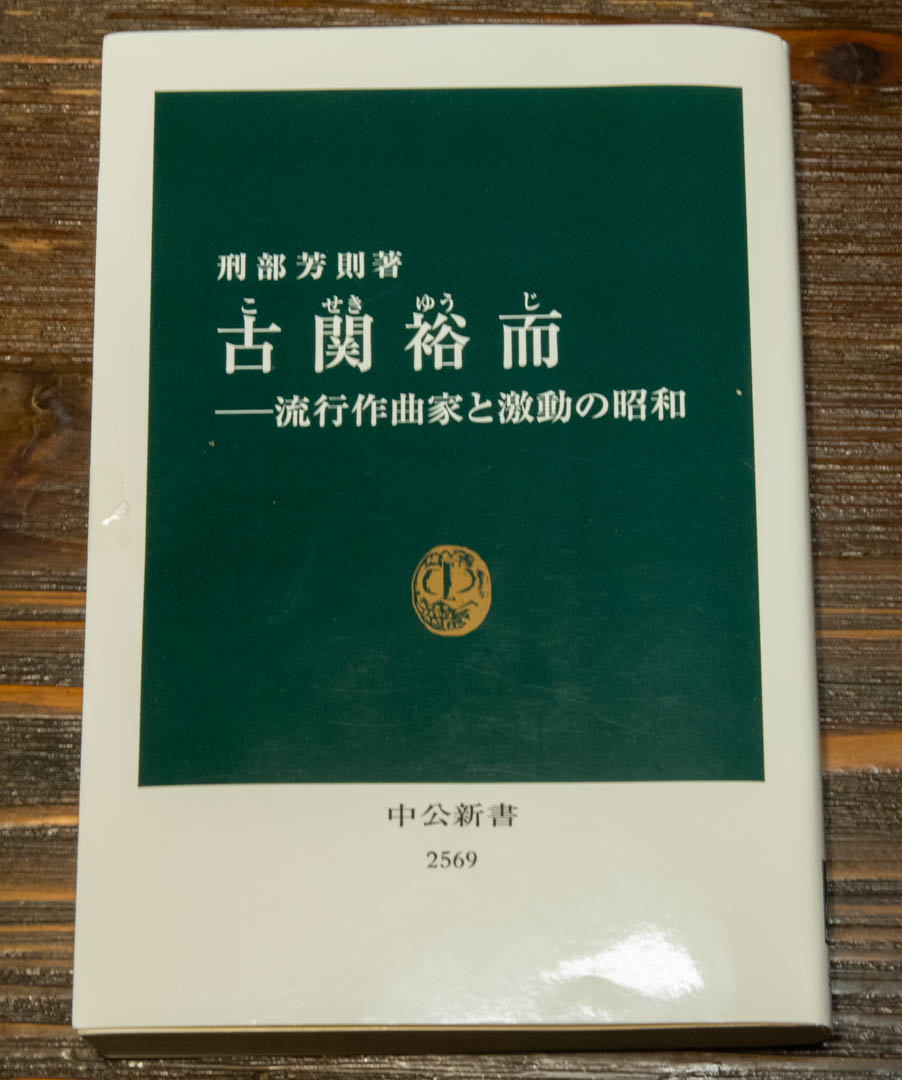

刑部芳則著の「古関裕而―流行作曲家と激動の昭和」を読了。著者は日本史家で、今NHKの朝ドラでやっている古関裕而夫妻の話である「エール」の風俗考証を担当されている方です。朝ドラのおかげで今何冊も古関裕而の本が出ていますが、ぱっと見た感じはこれが一番良さそうでした。歴史家だけあってきちんと事実に基づいて古関像を描いて行きます。

刑部芳則著の「古関裕而―流行作曲家と激動の昭和」を読了。著者は日本史家で、今NHKの朝ドラでやっている古関裕而夫妻の話である「エール」の風俗考証を担当されている方です。朝ドラのおかげで今何冊も古関裕而の本が出ていますが、ぱっと見た感じはこれが一番良さそうでした。歴史家だけあってきちんと事実に基づいて古関像を描いて行きます。

この本で初めて知ったのは、あれだけの生涯で5000曲にも及ぶ数々の名曲を作曲しながら、しかしコロンビアの専属作曲家としての最初の頃は中々芽が出なかったことです。同じコロンビアに古賀政男というもう一人の天才がいて、哀愁を帯びたいわゆる古賀メロティーでヒットを連発したのに対し、古関の曲はある意味正統的、クラシック的過ぎてヒットせず、当時新民謡と言われたご当地ソングみたいなものばかりを作曲していました。そういう時代の例外としては早稲田大学の応援歌である「紺碧の空」があります。これは早稲田としては七番目の応援歌であったにも関わらず、あっという間に人気が出て早大での一番有名な応援歌になります。(ちなみに慶応大学の応援歌も古関裕而で、こちらはかなり後になります。早稲田の方の歌詞の最後が「覇者、覇者、早稲田」となっているのに対し、慶応の方のタイトルは「我ぞ覇者」で早稲田への対抗意識が感じられます。)古賀に負け続けていた初期の古関裕而ですが、時代は次第に戦時色を強めて行き、古賀の哀愁調の曲から、古関の応援歌的スタイルが次第に受入れられるようになり、最初に大ヒットしたのが「露営の歌」でいわゆる「♪勝ってくるぞと勇ましく誓って国を出たからは」です。全国で出征兵士の見送りには必ずこの歌が歌われるほど人口に膾炙します。そしてその後も「若鷲の歌」(♪若い血潮の予科練の)、「ラバウル海軍航空隊」など、次々にヒットを飛ばすようになります。古関の軍歌は、軍隊の賛美一方ではなく、底にある種の哀愁を帯びているのが特徴で、戦時下の国民に非常に愛されました。

しかし、戦後になると、古関は自分が書いた「若鷲の歌」を口ずさみながら特攻に飛び立って行った若者も多くいたことを反省し、戦後は一転して平和の歌を書くようになります。代表曲として昭和のベスト50に間違いなく入る「長崎の鐘」、「とんがり帽子(鐘の鳴る丘)」などが作られます。しかし、その後古関の本領である応援歌調は再び愛されるようになり、その頂点が1964年の東京オリンピックでの「オリンピック・マーチ」です。この曲は今井光也作曲のオリンピックファンファーレと通常続けて演奏されますが、何と曲の最後では国歌「君が代」の「苔のむすまで」の部分が引用されます。これは実は戦前の「皇軍の戦果輝く」(昭和17年)とまったく同じでした。(「皇軍の戦果輝く」はここです。)著者は古関は一度書いたものはすぐに忘れてしまう人で、これは意識してやったことではないだろうとしています。

という具合に書いていると止まらなくなるのですが、古関裕而って本当にいいなと思います。この新型コロナウイルスのまさにそのさなかで古関裕而夫妻を主人公とする朝ドラが放送されているというのはちょっと不思議です。

カテゴリー: Music

ピンクレディーの頃

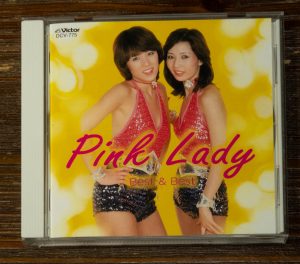

こんなの買ってしまいました。理由:NHKの朝ドラのスカーレットで(このドラマの主人公、亡母と名前が全く同じでしかもほぼ同じ生年です)、主人公の子供(1961年生まれで私と同じ)の友人達が、主人公の陶芸家の所に二人組の女性アイドルが一日陶芸家入門に来たのに、サインをもらってもらうことを頼んだという話でした。その子供が高校生の時ならピンクレディー以外にはあり得ません。それで懐かしくなって。

こんなの買ってしまいました。理由:NHKの朝ドラのスカーレットで(このドラマの主人公、亡母と名前が全く同じでしかもほぼ同じ生年です)、主人公の子供(1961年生まれで私と同じ)の友人達が、主人公の陶芸家の所に二人組の女性アイドルが一日陶芸家入門に来たのに、サインをもらってもらうことを頼んだという話でした。その子供が高校生の時ならピンクレディー以外にはあり得ません。それで懐かしくなって。

他にもっと曲数のあるベスト盤もありましたが、私にはこのCDに入っているのがほとんどピンクレディーの全てといった感じです。まとめて聞いて感心するのは阿久悠の作詞のうまさ。いい意味での「見世物小屋」的雰囲気というか、J-POPになる前の昭和歌謡曲の真骨頂です。また、最近のAKBとか欅坂とかみたいにダラダラと長く続くのではなく、3~4年ぐらいで燃え尽きた感じも私はいいと思います。ウォンテッド、UFOくらいがピークで、そこからサウスポーまではまだいいとして、その後モンスター→透明人間→カメレオン・アーミーとどんどん人気が落ちていったのを覚えています。ちなみにピンクレディーの頃って私には受験勉強の時代で、寮とか下宿にいてTVは無かったですが、それでもこれだけ覚えているというのはすごいことですね。

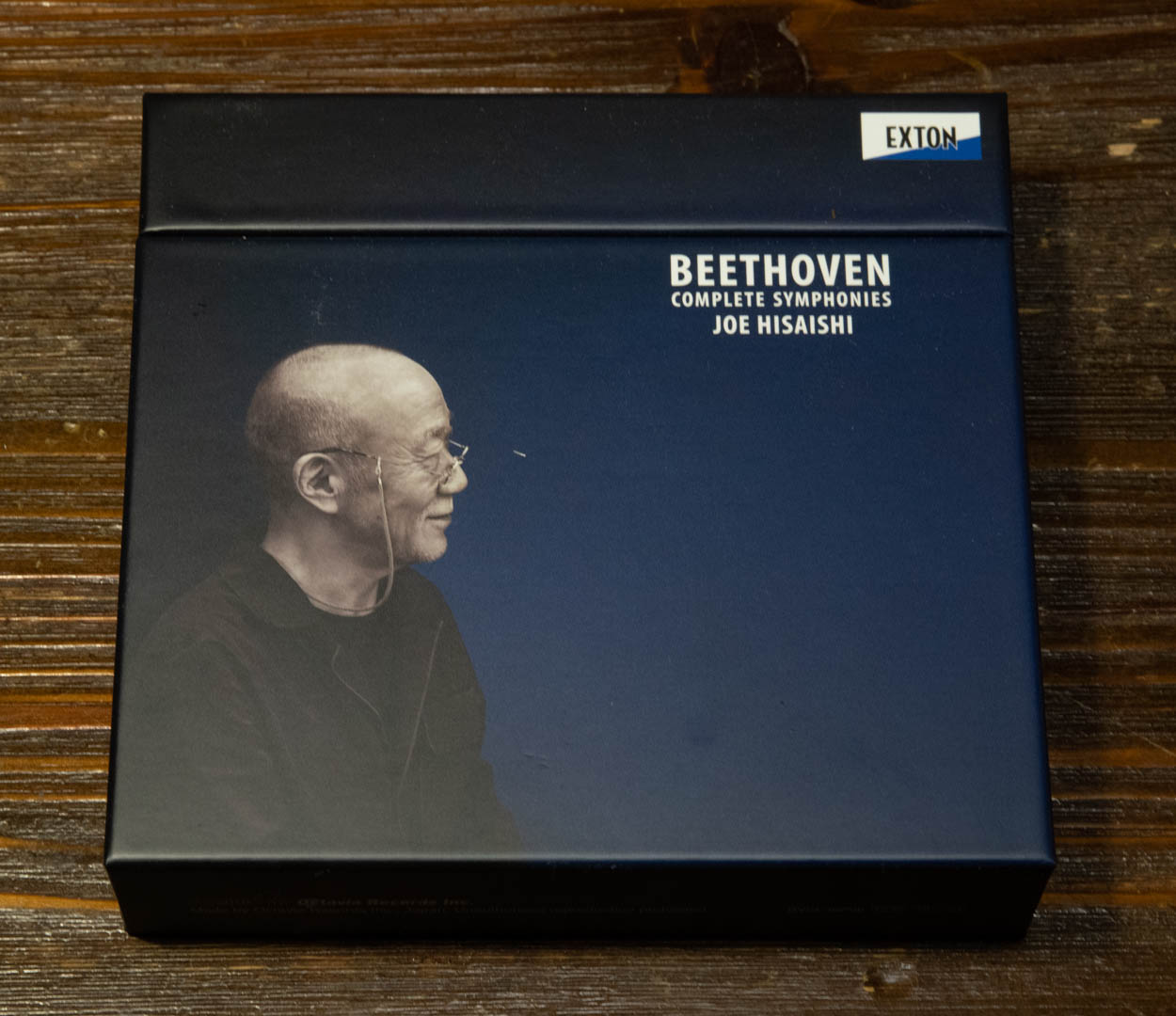

久石譲のベートーヴェンの交響曲全集

久石譲、フューチャー・オーケストラ・クラシックス(ナガノ・チェンバー・オーケストラ)のベートーヴェンの交響曲全集を聴きました。この全集が出たのは知っていました。しかし、ベートーヴェンの交響曲全集に関しては既に50種類以上持っているので、パスしていました。しかしながら「レコード芸術」のレコードアカデミー賞を取ったと聞いたので、やっと購入しました。

久石譲、フューチャー・オーケストラ・クラシックス(ナガノ・チェンバー・オーケストラ)のベートーヴェンの交響曲全集を聴きました。この全集が出たのは知っていました。しかし、ベートーヴェンの交響曲全集に関しては既に50種類以上持っているので、パスしていました。しかしながら「レコード芸術」のレコードアカデミー賞を取ったと聞いたので、やっと購入しました。

1.良い所

(1)オケが少人数で密度が濃く、レベルの高いアンサンブル

(2)ともかくエネルギー感がすごい

(3)ベートーヴェンのリズムの感覚の素晴らしさが良く分かる

2.悪い所

(1)あまりにもセカセカし過ぎ。タメとかコクがもう少し欲しい。特に8番。

(2)第9で1~3楽章と4楽章がなんだかチグハグ。

久石譲の指揮者としての技量は高いと思いますが、だからといってこれを何度も聴きたいかというと、そういう気にはあまりなれません。他の指揮者と比べると、ヘルマン・シェルヘンのと共通点があると思いますが、シェルヘンみたいな狂気は感じません。(芸術において狂気は必ずしも悪い意味ではありません。)

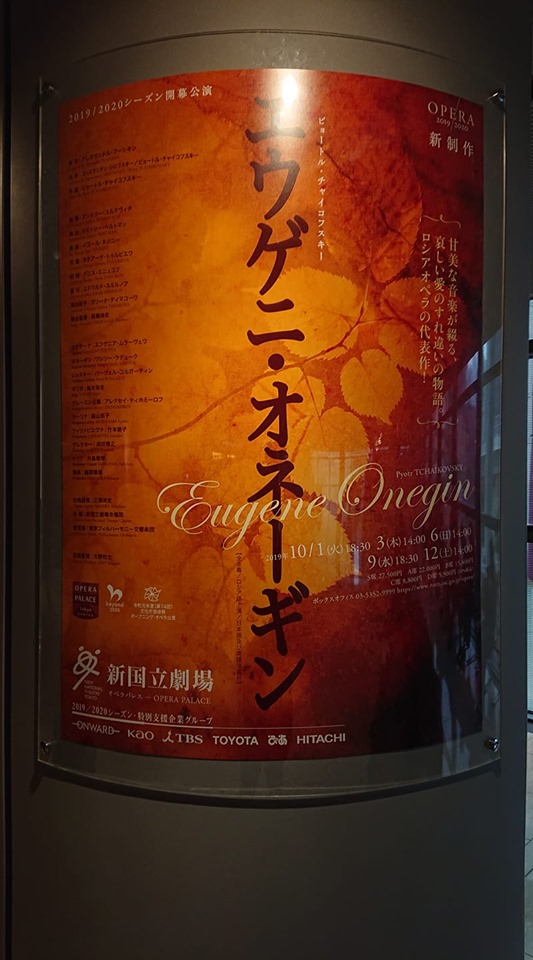

チャイコフスキーの「エフゲニー・オネーギン」(新国立劇場)

新国立劇場で「エフゲニー・オネーギン」を観てきました。(主催者が使っている表記は「エウゲニ・オネーギン」)新作のようですが、素晴らしい公演であり、歌手のほぼ全てが良く、また演出も1922年のスタニスラフスキーの演出をベースにして一部を現代風に改良したもので、非常にオーソドックスでかつ神経の行き届いたもので、このオペラを本当に楽しむことが出来ました。演出で気付いた点では、第1幕のタチアーナが地味な格好をした田舎娘として登場するのに対し、第3幕の舞踏会では、他の参加者が地味な黒と白のドレスを着ているのに対し、タチアーナ一人が真っ赤なドレスで登場し、他から際立って目立つようにしています。そしてその次の場では、愛を告げるオネーギンに対し、自分もまたオネーギンを愛していると言う時にはその赤いドレスを脱ぎ捨て地味な服に戻っています。また第2幕の舞踏会では、レンスキーがオネーギンにオリガを取られてしまって激高するのに、オリガが自家製のジャムをスプーンにすくって、これでも舐めて落ち着きないとやるのが非常にユーモラスで、またロシアらしさを良く出していました。

新国立劇場で「エフゲニー・オネーギン」を観てきました。(主催者が使っている表記は「エウゲニ・オネーギン」)新作のようですが、素晴らしい公演であり、歌手のほぼ全てが良く、また演出も1922年のスタニスラフスキーの演出をベースにして一部を現代風に改良したもので、非常にオーソドックスでかつ神経の行き届いたもので、このオペラを本当に楽しむことが出来ました。演出で気付いた点では、第1幕のタチアーナが地味な格好をした田舎娘として登場するのに対し、第3幕の舞踏会では、他の参加者が地味な黒と白のドレスを着ているのに対し、タチアーナ一人が真っ赤なドレスで登場し、他から際立って目立つようにしています。そしてその次の場では、愛を告げるオネーギンに対し、自分もまたオネーギンを愛していると言う時にはその赤いドレスを脱ぎ捨て地味な服に戻っています。また第2幕の舞踏会では、レンスキーがオネーギンにオリガを取られてしまって激高するのに、オリガが自家製のジャムをスプーンにすくって、これでも舐めて落ち着きないとやるのが非常にユーモラスで、またロシアらしさを良く出していました。

オネーギンは、日本風に言えば「高等遊民」であり、働かずにおそらく貴族の地位と世襲の財産でぶらぶらしているのであり、教養はあるのでしょうが、観る人には好かれないキャラクターです。また舞踏会で集まった人から悪口を言われたことへの腹いせで、友人であるレンスキーの恋人のオリガ(タチアーナの妹)を口説き、結果としてレンスキーと決闘する羽目になります。しかもその決闘で結局レンスキーを撃ち殺してしまいますので、ますます救いがありません。(「インテリ」という言葉はロシア語のインテリゲンツィアから来ていますが、その言葉には最初から「理解されにくい少数者、大衆から浮いた存在」といったネガティブな意味合いがあったと思います。)その一方でタチアーナは「貞淑なロシア女性」の理想として多くのロシア人に愛されているのだそうですが、オネーギンが嫌われキャラでその対照で得をしている部分がありますし、また「貞淑」を美徳とするのは、ある意味非常に男性的視点による一方的な美化のように思います。

もしこのお話がイタリアオペラだったら、タチアーナはオネーギンの今さらながらの求愛に、それでも心が動いて誘惑に堕ちてしまい、二人はいい仲になり、それに気がついたグレーミン公爵が二人が不倫している現場に押し入って二人をピストルで射殺しておしまい、ということに間違いなくなると思います。(例えばザンドナイの「フランチェスカ・ダ・リミニ」とか。)そういう意味ではこのオペラはオペラの中では異色の作品であり、特異な位置を占めていると思います。

歌手は本当に良かったですね。オネーギン役のワシリー・ラデュークは素晴らしい演技でしたし、またタチアーナ役のエフゲニア・ムラーヴェワは美人で背もあり、タチアーナ役がはまり役と思います。またレンスキー役もグレーミン公爵役も本当に良かったです。

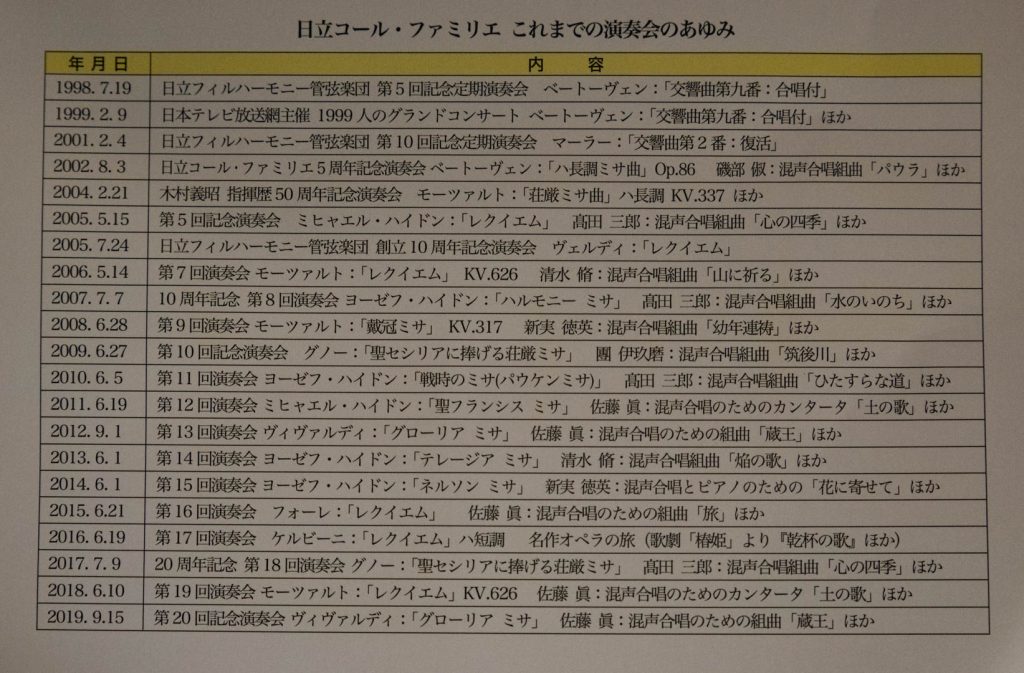

混声合唱団 日立コール・ファミリエ 第20回記念演奏会

日立コール・ファミリエのコンサート。もう13回連続で毎年行っています。今回は第20回記念演奏会とのことで、パンフレットにこれまでの曲目リスト(下の写真)が入っていました。それによるとおそらく2007年からです。最初に勤めた日立系の会社の上司3名がこの合唱団のメンバーです。例年6月にあるのですが今年はお誘いがなく、高齢の指揮者の方(木村義昭さん)が病気になられたとかを心配しましたが、まったくもってお元気そのもので杞憂でした。例年6月なのが9月になったのは、東京オリンピックのせいで会場が混んでいて取れなかったということみたいです。

日立コール・ファミリエのコンサート。もう13回連続で毎年行っています。今回は第20回記念演奏会とのことで、パンフレットにこれまでの曲目リスト(下の写真)が入っていました。それによるとおそらく2007年からです。最初に勤めた日立系の会社の上司3名がこの合唱団のメンバーです。例年6月にあるのですが今年はお誘いがなく、高齢の指揮者の方(木村義昭さん)が病気になられたとかを心配しましたが、まったくもってお元気そのもので杞憂でした。例年6月なのが9月になったのは、東京オリンピックのせいで会場が混んでいて取れなかったということみたいです。

本日の演奏曲目は、佐藤眞の「蔵王」とヴィヴァルディの「グローリア ミサ」です。どちらも以前やっており2回目です。開催時期が後倒しになり、練習時間がいつもより長く取れたためか、特に「蔵王」の方はいい出来だと思いました。「蔵王」でおじいさん役でソロを歌った人も良かったです。

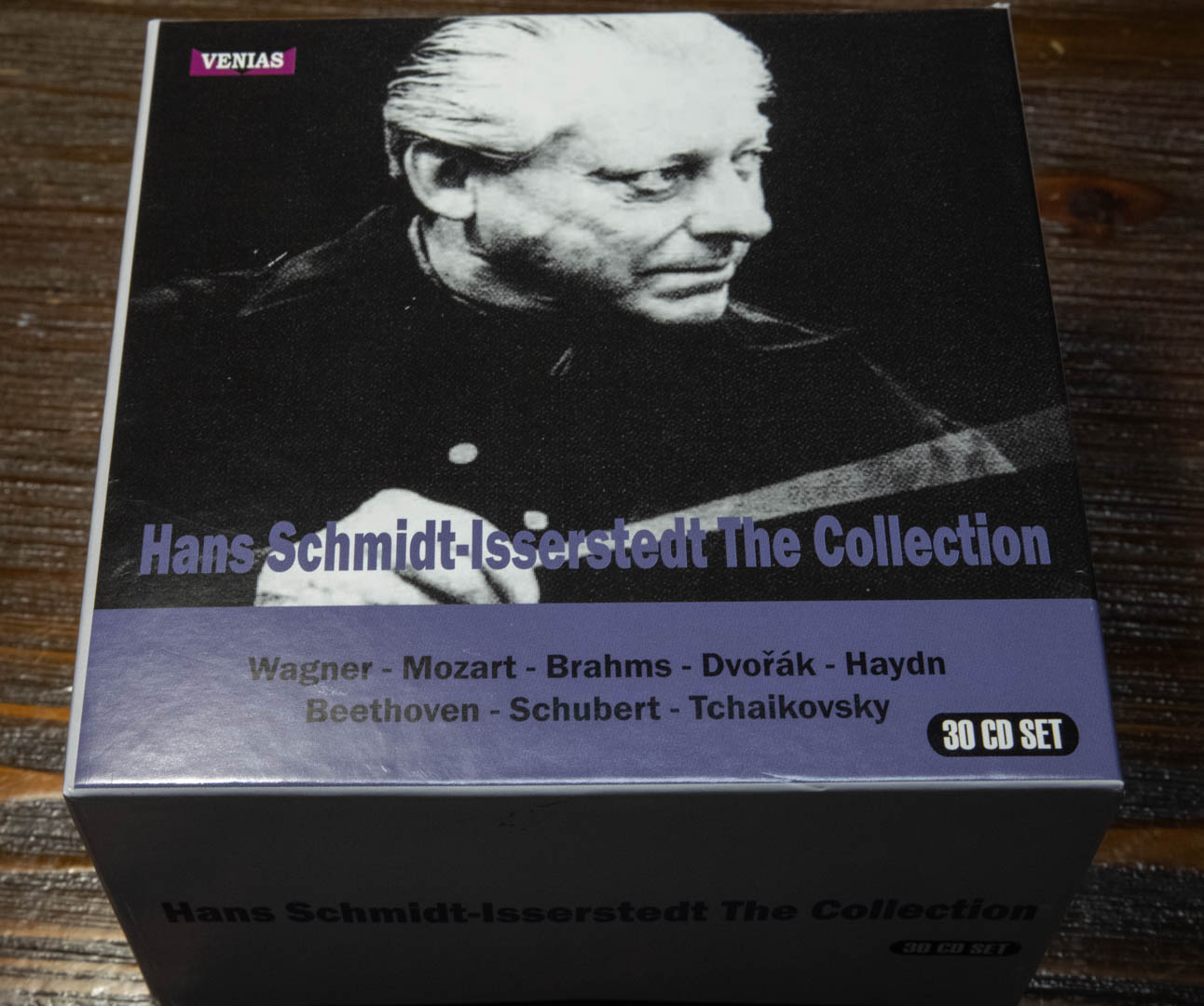

ハンス・シュミット=イッセルシュテットの30枚組ボックス

ハンス・シュミット=イッセルシュテットの30枚組ボックス(VENIAS)を聴き終わりました。イッセルシュテットのブルックナーとかマーラーを初めて聴きました。それより驚きだったのがベートーヴェンの第9で、1951年12月の北ドイツ放送響との録音です。イッセルシュテットのベートーヴェンというと、なんといってもウィーンフィルとの最初のステレオでのベートーヴェンの交響曲全集が有名ですが、そちらの演奏はきわめて手堅いオーソドックスな演奏でした。しかしこの北ドイツ放送響との録音は、北ドイツ放送響自体(設立された当初は北西ドイツ放送響)がイッセルシュテット自身が一から作り上げた手兵です。そのためなのか、ウィーンフィルの第9と比べるとかなり自由に弾けた感じで演奏しており、「え、これがイッセルシュテット?」という感じがします。同じような話がバルビローリにもあって、ブラームスの交響曲第1番で、ウィーンフィルとの録音は大人しく、手兵のハレ交響楽団との演奏はかなり弾けています。またそのブラームスの交響曲第1番の演奏で、私が200種類以上聴いてベスト1と思っているのは、フルトヴェングラーがこの北ドイツ放送響を指揮した録音です。もしかすると、この演奏はフルトヴェングラーだけの手柄ではなく、北ドイツ放送響の応答性が非常に貢献しているのではないかと思うようになりました。その北ドイツ放送響をそこまで育てたのがイッセルシュテットであり、昔から好きな指揮者ですが、改めてその実力を見直しました。イッセルシュテットはカール・ベームと同じく日本で一番評価されているように思います。(実際にWikipediaの記述はドイツ語や英語のページより日本語のページの方が量が多いです。)

ハンス・シュミット=イッセルシュテットの30枚組ボックス(VENIAS)を聴き終わりました。イッセルシュテットのブルックナーとかマーラーを初めて聴きました。それより驚きだったのがベートーヴェンの第9で、1951年12月の北ドイツ放送響との録音です。イッセルシュテットのベートーヴェンというと、なんといってもウィーンフィルとの最初のステレオでのベートーヴェンの交響曲全集が有名ですが、そちらの演奏はきわめて手堅いオーソドックスな演奏でした。しかしこの北ドイツ放送響との録音は、北ドイツ放送響自体(設立された当初は北西ドイツ放送響)がイッセルシュテット自身が一から作り上げた手兵です。そのためなのか、ウィーンフィルの第9と比べるとかなり自由に弾けた感じで演奏しており、「え、これがイッセルシュテット?」という感じがします。同じような話がバルビローリにもあって、ブラームスの交響曲第1番で、ウィーンフィルとの録音は大人しく、手兵のハレ交響楽団との演奏はかなり弾けています。またそのブラームスの交響曲第1番の演奏で、私が200種類以上聴いてベスト1と思っているのは、フルトヴェングラーがこの北ドイツ放送響を指揮した録音です。もしかすると、この演奏はフルトヴェングラーだけの手柄ではなく、北ドイツ放送響の応答性が非常に貢献しているのではないかと思うようになりました。その北ドイツ放送響をそこまで育てたのがイッセルシュテットであり、昔から好きな指揮者ですが、改めてその実力を見直しました。イッセルシュテットはカール・ベームと同じく日本で一番評価されているように思います。(実際にWikipediaの記述はドイツ語や英語のページより日本語のページの方が量が多いです。)

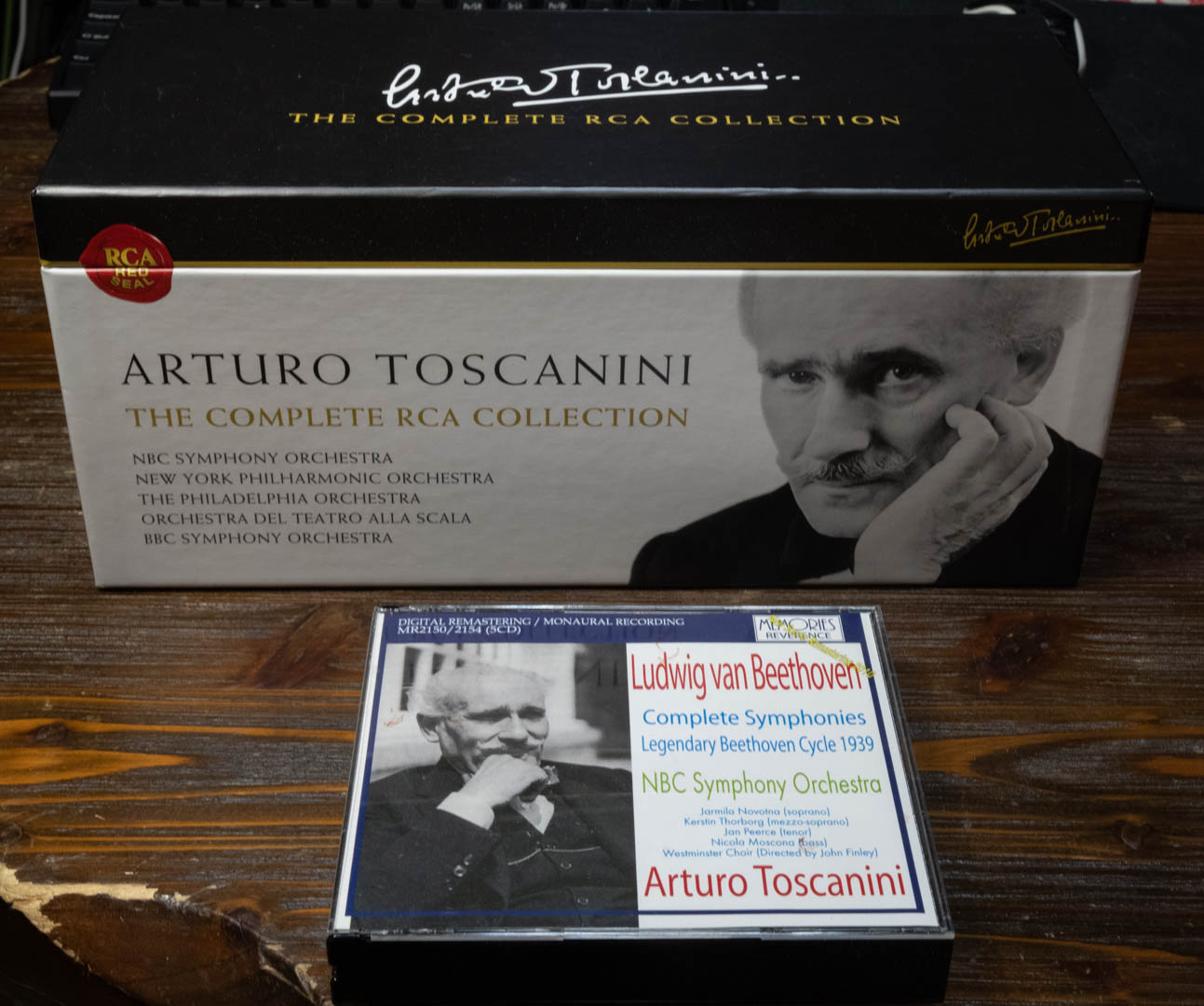

トスカニーニ

クラシック音楽を聴き始めて42年になります。この間に買い集めたレコードとCDはちゃんと数えていませんが、おそらく5,000枚を超します。好きな指揮者も年齢と共に変遷してきましたが、現時点での評価は、何といってもアルトゥーロ・トスカニーニこそ最高の指揮者だと思っています。昔はフルトヴェングラーの方を高く評価していましたが、数を聴くとフルトヴェングラーはツボにはまると素晴らしい演奏をしますが、ある意味凡演も多くあります。それに比べるとトスカニーニは現在残されている演奏はどれをとっても凡演などなくすべてが水準以上です。話をベートーヴェンの交響曲に限定しても、現在ベートーヴェンの交響曲全集を50種類以上持っていますが、その中での圧倒的No.1は写真に写っているトスカニーニのNBC交響楽団との1939年の連続演奏会のライブです。1番から9番までどれをとっても珠玉の出来です。また、フルトヴェングラーがイタリアオペラを指揮したという話は知りませんが、トスカニーニはイタリアオペラからスタートしながら、ワーグナーまでカバーしており、しかもそれが素晴らしい出来です。トスカニーニは当時それほど一般的ではなかったマーラーやブルックナーは振っていませんが、それ以外のレパートリーはきわめて広く、苦手というものが存在しません。トスカニーニの特長で良く言われるのがテンポの正確さで、同じ曲を何回振っても1秒も時間が狂わなかったというのは有名な逸話です。しかもそうやって正確なテンポを守りながら、トスカニーニの音楽は窮屈さや堅苦しさとは無縁の生き生きした活力に満ちています。上記の1939年のベートーヴェン交響曲連続演奏会はまさにその典型です。

クラシック音楽を聴き始めて42年になります。この間に買い集めたレコードとCDはちゃんと数えていませんが、おそらく5,000枚を超します。好きな指揮者も年齢と共に変遷してきましたが、現時点での評価は、何といってもアルトゥーロ・トスカニーニこそ最高の指揮者だと思っています。昔はフルトヴェングラーの方を高く評価していましたが、数を聴くとフルトヴェングラーはツボにはまると素晴らしい演奏をしますが、ある意味凡演も多くあります。それに比べるとトスカニーニは現在残されている演奏はどれをとっても凡演などなくすべてが水準以上です。話をベートーヴェンの交響曲に限定しても、現在ベートーヴェンの交響曲全集を50種類以上持っていますが、その中での圧倒的No.1は写真に写っているトスカニーニのNBC交響楽団との1939年の連続演奏会のライブです。1番から9番までどれをとっても珠玉の出来です。また、フルトヴェングラーがイタリアオペラを指揮したという話は知りませんが、トスカニーニはイタリアオペラからスタートしながら、ワーグナーまでカバーしており、しかもそれが素晴らしい出来です。トスカニーニは当時それほど一般的ではなかったマーラーやブルックナーは振っていませんが、それ以外のレパートリーはきわめて広く、苦手というものが存在しません。トスカニーニの特長で良く言われるのがテンポの正確さで、同じ曲を何回振っても1秒も時間が狂わなかったというのは有名な逸話です。しかもそうやって正確なテンポを守りながら、トスカニーニの音楽は窮屈さや堅苦しさとは無縁の生き生きした活力に満ちています。上記の1939年のベートーヴェン交響曲連続演奏会はまさにその典型です。

三木鶏郎のこと

三木鶏郎(みき・とりろう)ってご存知ですか?戦後に活躍した作曲家・作詞家・放送作家等々のきわめて多芸多才な天才肌の人で、日本で初めてコマーシャルソング(小西六の「僕はアマチュアカメラマン」、TVではなくラジオ用)を作詞・作曲した人です。CMソングでは「明るいナショナル」「キリンレモン」「ミツワ石鹸」「グロンサン」「マルキン自転車」「ルル」「グリコ・アーモンドチョコレート」等々、私の世代でこれらのCMを知らない人はほとんどいないと思います。初期のアニメのテーマソングも手がけ、「鉄人28号」や「トムとジェリー」「遊星仮面」などが三木によるものです。弟子には永六輔や野坂昭如、いずみたく、中村メイコ、なべおさみなどがおり、色んな人材を育てました。

三木鶏郎(みき・とりろう)ってご存知ですか?戦後に活躍した作曲家・作詞家・放送作家等々のきわめて多芸多才な天才肌の人で、日本で初めてコマーシャルソング(小西六の「僕はアマチュアカメラマン」、TVではなくラジオ用)を作詞・作曲した人です。CMソングでは「明るいナショナル」「キリンレモン」「ミツワ石鹸」「グロンサン」「マルキン自転車」「ルル」「グリコ・アーモンドチョコレート」等々、私の世代でこれらのCMを知らない人はほとんどいないと思います。初期のアニメのテーマソングも手がけ、「鉄人28号」や「トムとジェリー」「遊星仮面」などが三木によるものです。弟子には永六輔や野坂昭如、いずみたく、中村メイコ、なべおさみなどがおり、色んな人材を育てました。

作詞での特長はいわゆるオノマトペの使い方がとても上手い人でした。日本語はオノマトペが豊かなのが一つの特長ですが、鉄人28号の主題歌での「バババババーンと弾が来る、ダダダダダーンと破裂する」とかミツワ石鹸のCMでの「ワ、ワ、ワー、輪が三つ」とかマルキン自転車のCMでの「マルキン自転車、ホイのホイのホイ」とか、枚挙に暇がありません。またほとんどの曲が長調で短調が少ないのも特長です。作曲については大学時代の同期に柴田南雄がおり、自身は諸井三郎に師事した本格派です。TV番組については、1960年代に隆盛を極めるバラエティー番組の元を(ラジオのバラエティーで)作った人と言えると思います。永六輔や野坂昭如は最初はTVの構成作家として活躍し、その2人を育てたのが三木です。

NakamuraEmiの新しいCDのジャケットデザイン

NakamuraEmiの新しいCDを入手。ジャケットのデザインにデジャビュ感あり。ゲルギエフのボリス・ゴドゥノフのジャケット。もっと遡るとウルトラセブンのオープニング。

NakamuraEmiの新しいCDを入手。ジャケットのデザインにデジャビュ感あり。ゲルギエフのボリス・ゴドゥノフのジャケット。もっと遡るとウルトラセブンのオープニング。

新国立劇場でのワーグナーの「タンホイザー」公演

1月27日(日)に、新国立劇場で「タンホイザー」を観てきました。2週連続のTOEIC受験の後の、まあいわゆる自分へのご褒美です。このオペラは、ともかく音楽が全てのオペラの中で一番好きです。お話自体は、いかにもワーグナー的なエロスとアガペーの葛藤、聖なる女性による救い、で無茶苦茶面白いという訳ではありませんが、3時間を超える長さを、25分休憩が2回あったせいもあって、退屈せずに観ることが出来ました。

1月27日(日)に、新国立劇場で「タンホイザー」を観てきました。2週連続のTOEIC受験の後の、まあいわゆる自分へのご褒美です。このオペラは、ともかく音楽が全てのオペラの中で一番好きです。お話自体は、いかにもワーグナー的なエロスとアガペーの葛藤、聖なる女性による救い、で無茶苦茶面白いという訳ではありませんが、3時間を超える長さを、25分休憩が2回あったせいもあって、退屈せずに観ることが出来ました。

歌手の中ではエリーザベトを歌ったソプラノのリエネ・キンチャが出色の出来栄えでした。この方知らなかったのですが、2012年ぐらいから活躍しており、欧州では引っ張りだこのようです。ラトヴィアの出身です。何より声が良く通るのが素晴らしいです。また身長も、4人の小姓の日本人歌手よりも頭一つ分高く、ステージでは非常に見栄えがします。

タンホイザー(ハインリヒ)役のテノールのトルステン・ケールは、まあ良くあるおデブで髭のテノールで、私が好きなタイプではありませんが、まあまあでした。

日本人歌手の中では領主ヘルマンを演じた妻屋秀和が良かったです。身長もソプラノに負けておらず、こちらも中々目立っていました。

ヴォルフラムを歌った、ローマン・トレーケルについては、私はこの人の「冬の旅」のCDを持っていますが、ちょっと神経質過ぎて線が細いような印象を受けました。

このオペラは、2007年に新国立劇場10周年を記念した公演のリバイバルみたいですが、演出は奇をてらわずオーソドックスで好感が持てました。ハインリヒが歌合戦で思わず肉体愛を賛美する場面では、場が凍り付く感じを、照明を赤にして表現していて、とても分かりやすかったです。

オペラ、次は2019年10月の「エフゲーニー・オネーギン」を観に行きたいです。これも好きなオペラです。