在宅ワーク中にBGMとしてハイレゾの音楽を聴こうとする時(正直在宅ワークは気分が滅入って来るので音楽ぐらいないとやってられません)、会社のPCにはハイレゾの再生プレーヤーが入っていません。また曲データも入っていません。まあ自宅のNASに曲データを入れて、会社のPCにハイレゾのプレーヤーソフトを入れれば再生出来ますが、会社の持ち物にそれをやるのはちょっと顰蹙かと思いました。それでネットワークプレーヤーを検討してみたのですが、どれもちょっとイマイチに感じ、結局音楽サーバーとなるNAS(I-O DATA ネットワークオーディオサーバー 2TB Soundgenic HDL-RA2HF/E)を入れました。これだと、スマホのアプリで操作出来て、PCが無くてもハイレゾが再生出来ます。DSDにもちゃんと対応しています。ネックはWiFiルーターとケーブルでつながないといけないことですが、インターネット変換器を入れて、WiFiを有線LANにコンバートすることで解決しました。この音楽サーバーNASをサブウーファーの上に収納して丁度いい感じになりました。音質は?という疑問がある人はあるでしょうが、私の聴いた限りではPCでの再生に比べて特に劣化したという感じはしません。

在宅ワーク中にBGMとしてハイレゾの音楽を聴こうとする時(正直在宅ワークは気分が滅入って来るので音楽ぐらいないとやってられません)、会社のPCにはハイレゾの再生プレーヤーが入っていません。また曲データも入っていません。まあ自宅のNASに曲データを入れて、会社のPCにハイレゾのプレーヤーソフトを入れれば再生出来ますが、会社の持ち物にそれをやるのはちょっと顰蹙かと思いました。それでネットワークプレーヤーを検討してみたのですが、どれもちょっとイマイチに感じ、結局音楽サーバーとなるNAS(I-O DATA ネットワークオーディオサーバー 2TB Soundgenic HDL-RA2HF/E)を入れました。これだと、スマホのアプリで操作出来て、PCが無くてもハイレゾが再生出来ます。DSDにもちゃんと対応しています。ネックはWiFiルーターとケーブルでつながないといけないことですが、インターネット変換器を入れて、WiFiを有線LANにコンバートすることで解決しました。この音楽サーバーNASをサブウーファーの上に収納して丁度いい感じになりました。音質は?という疑問がある人はあるでしょうが、私の聴いた限りではPCでの再生に比べて特に劣化したという感じはしません。

カテゴリー: Music

古関裕而リンク集追加増補版

古関裕而名曲リンク集(以前一度公開したもの大幅に拡充しました。)

1.オリンピックマーチ

https://www.youtube.com/watch?v=g0uRDANnEbU

いわずと知れた1964年の東京オリンピックの開会式の入場行進で使われた名曲です。

最後の箇所で君が代の「苔のむすまで」のメロディーを引用して終わります。

同じ手法が1942年の軍歌「皇軍の戦果輝く」でも使われています。

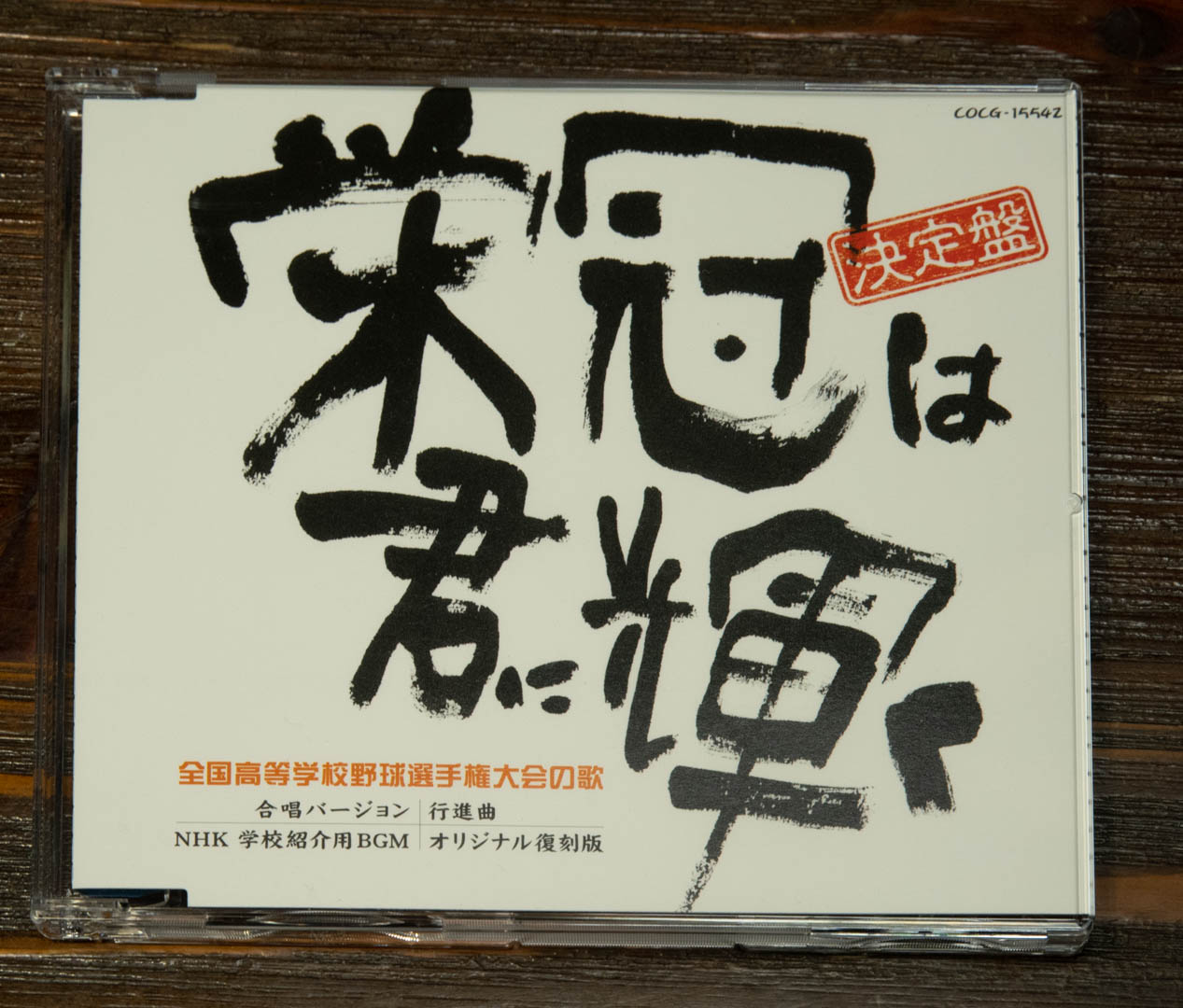

2.栄冠は君に輝く

https://www.youtube.com/watch?v=A3pd2U_6Fxk

これも夏の甲子園で大会歌として1948年以来未だに歌われ続けている名曲です。

前奏が「オリンピックマーチ」とそっくりですが。

作詞は石川の加賀大介氏。ちなみにこの加賀氏はあのゴジラ松井と同じ小学校の出身で、地元では松井はこの加賀さんの生まれ変わりではないかと言われているそうです。

3.スポーツショー行進曲

https://www.youtube.com/watch?v=U57An6MqZhw

NHKのTVのスポーツ中継の時に冒頭で流れるもの。聴けばすぐ分ります。

小学校の時の運動会の行進はいつもこれでした。

冒頭の部分は、戦争中の「嗚呼神風特別攻撃隊」の前奏とほぼ同じです。

4.阪神タイガースの歌

https://www.youtube.com/watch?v=1rXn3kg-sn4

いわゆる「六甲颪」で阪神ファンで知らない人はいない曲。上記リンクは最初のバージョンの「大阪タイガースの歌」です。

5.闘魂込めて

https://www.youtube.com/watch?v=7MMad7Lzg84

阪神の応援歌を作曲したかと思えば、巨人の応援歌も古関裕而。巨人の応援歌としては三代目で、ちなみに初代の応援歌も古関裕而の作曲です。

6.紺碧の空

https://www.youtube.com/watch?v=M-AlZLeVxgg

早稲田大学の7番目に作られた応援歌ですが、今では一番歌われる応援歌になりました。早稲田出身の人でこの歌を歌えない人はもぐりです。

7.我ぞ覇者

https://www.youtube.com/watch?v=RyaQ9_fKKXA

と思ったら、早稲田の永遠のライバル、慶応大学の応援歌も古関裕而。6に対抗して作られた感じで歌詞の中に「早稲田を倒せ」とありますし、タイトルも6.の歌詞の「覇者、覇者、早稲田」に対抗しているようです。ただ、これは慶応の応援歌の中の一つというぐらいの位置付けで、早稲田における「紺碧の空」ほどの位置付けではないようです。

8.露営の歌

https://www.youtube.com/watch?v=gRKy0VcWru8

古関裕而は戦前は多数の軍歌を作っており、最初に大ヒットしたのがこれです。出征兵士を見送る催しで必ずといっていいほどこの歌が歌われました。独特の哀感が特徴です。

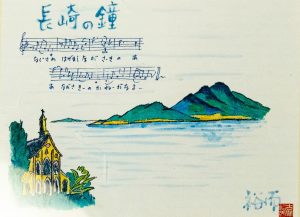

9.長崎の鐘

https://www.youtube.com/watch?v=z-000VudpMg

古関裕而は戦後、自分が作った軍歌を歌いながら死んでいった若者のことを考え深く反省し、戦後は平和の歌を多く作っています。その中でももっとも有名なのがこの曲で、長崎で原爆患者の治療にあたりながら、昭和25年に長年のレントゲン治療の際の被爆による白血病で亡くなられた永井隆医学博士の映画「長崎の鐘」の主題歌です。戦後の歌謡曲のベスト50に必ず入る名曲です。

短調で暗く悲しく始まり、途中で「なぐさめはげまし」で長調に転じて、希望を持たせる最後になっています。

10.とんがり帽子(鐘の鳴る丘)

https://www.youtube.com/watch?v=zEc5ViEq8XQ

NHKで戦後800回以上も放送された戦災孤児を集めた施設を作る青年の話のラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の主題歌。元々は、やはり孤児向けの施設をアメリカで運営していたフラナガン神父の来日に合わせて、GHQから指示があって菊田一夫が台本を書いて古関裕而が音楽を担当して作られたものです。その当時は録音ではなく全て生放送で、主題歌も毎日演じていた小学生が歌って古関がハモンドオルガンで伴奏していたようです。「鐘が鳴りますキンコンカン」のフレーズはあまりにも有名です。

編曲名人としての古関裕而。

Eugene Cosman & his orchestraというのはユージン・コスマン→ユウジ・コセキで単なる古関裕而指揮のコロンビアのオーケストラです。

11. 別れのワルツ(蛍の光)

https://www.youtube.com/watch?v=C1TI4qc765M

本当のAuld Lang Syneは4拍子ですが、映画「哀愁」ではワルツのシーンにこの曲が使われ、古関も3拍子で編曲しています。

2.のアニー・ローリーと合わせて日本全国で閉店や終わりの合図の音楽として使われました。

12. アニー・ローリー

https://www.youtube.com/watch?v=GeJeXiI69bE

13. ラジオ体操第1(原曲は服部正でご承知の通りピアノ)(27分53秒頃から)

https://www.youtube.com/watch?v=Qfl–Fr-zuo

古関裕而は「鐘」が付く曲を何曲も作っています。おそらく平和の象徴的な意味だったのでしょう。

14. 長崎の鐘(前のとは別動画)

https://www.youtube.com/watch?v=GZIWyITXDhw

15. フランチェスカの鐘

https://www.youtube.com/watch?v=eDjkMna9MV4

16. ニコライの鐘

https://www.youtube.com/watch?v=AoFQeeNfEGo

17. 若鷲の歌(予科練の歌)

https://www.youtube.com/watch?v=thPYr3c0JU0

「若い血潮の予科練の」で始まる有名な歌。古関は戦争中にこの歌を歌いながら南方に特攻へと飛び立った兵士から手紙をもらったそうです。

18. 皇軍の戦果輝く

昭和17年前半の日本軍がまだ勝ちまくっていた頃のニュース映画に使われた歌。

驚くのは最後の所が君が代の引用で、オリンピックマーチとまったく同じ。

https://www.youtube.com/watch?v=nCMDOBfR9Cc

19. 高原列車は行く

「汽車の窓からハンケチ振れば」の明るくさわやかな曲。古関の奇をてらわないまっとうなスタイルが良く分る曲です。

https://www.youtube.com/watch?v=0Xdyuxuszeg

20. 中日ドラゴンズ球団歌「ドラゴンズの歌」

阪神と巨人だけでなく、ドラゴンズも古関裕而。古関本人にはあまり野球の知識は無く、特にこだわりは無かったようです。

https://www.youtube.com/watch?v=8GEJ6x7qCFc&t=1s

21. モスラの歌

古関裕而は何とこんなものまで作っていました。歌っているのはザ・ピーナッツです。歌詞はインドネシア語です。作詞は初代ゴジラの監督でこの映画の監督でもある本多猪四郎。

https://www.youtube.com/watch?v=G7AYWANc2pk&list=RDG7AYWANc2pk&start_radio=1&t=1

22. 幸子の子守唄

https://www.youtube.com/watch?v=RuZyEdpp5jY

古関裕而が孫の幸子ちゃんのためにパンチカード式オルゴールで作った曲。そのプライベートな曲にライブユニット喜多三(古関裕而の生家の呉服問屋の名前にちなんだもの)の古関正裕(古関裕而の長男)と鈴木聖子が歌詞を付けて2015年にCDに収録したもの。古関裕而の優しい人柄が良く分る曲です。日本を代表する作曲家のおじいちゃんが自分のためだけに子守唄を作ってくれるなんて最高ですよね。きっと幸子さんにとって一生の宝物になったんじゃないかと思います。

23. アイウエオの歌

https://www.youtube.com/watch?v=3KpfRUrvlpA

1945年4月に公開された長編アニメ「桃太郎 海の神兵」の挿入歌。実際にはこのアニメのために初めて作られたのではなく、東南アジアの日本占領地域で現地の子供に日本語を教えるために作られたもののようです。なので作曲は古関裕而ではない、という人もいますが、私が聴く限りこのメロディーは間違いなく古関裕而だと思います。なお、手塚治虫はこの映画を封切時に観て、この「アイウエオの歌」のシーンに感激し、自分も漫画映画を作ろうと決心したのだとか。(後の「ジャングル大帝」でジャングルの動物が人間の言葉を覚えるシーンがあって、それがこのシーンの影響だということです。)

24. 船頭可愛や

https://www.youtube.com/watch?v=0ObOhAeRh1E

コロンビアレコードに専属作曲家として入社した古関ですが、同期の作曲家の古賀政男(すすり泣くギターの古賀メロディーで有名、「エール」では木枯正人という名前。)が「酒は涙かため息か」のような大ヒット曲を出す一方で、どうしてもクラシック音楽からスタートしている古関は流行歌が書けずに苦労しますが、ようやくヒットしたのがこの「船頭可愛や」です。歌手は音丸という芸者みたいな名前ですが、ちゃんとした家庭の女性で芸者風の名前を付けただけです。(この動画ではソプラノ歌手の藍川由美さんが歌っています。)

25. 君の名は

https://www.youtube.com/watch?v=Dbwv_uo33qc

「君の名は」というと今は新海誠監督のアニメ「君の名は。」の方でしょうが、元祖はこちらで1952年から54年のラジオドラマです。このドラマが始まると銭湯の女湯が空っぽになったという伝説のあるドラマで、1953年に岸惠子、佐田啓二主演で映画になりました。以前佐渡に行った時、尖閣湾揚島遊園という所に行ったらこのドラマのロケがそこで行われたということで展示がありました。

26. 英国東洋艦隊潰滅(マレー沖海戦勝利の歌)

https://www.youtube.com/watch?v=ZWPvNIz8KLo

1941年12月10日、太平洋戦争が始まってまだ3日目でしたが、日本海軍はイギリスの東洋艦隊の旗艦戦艦プリンス・オブ・ウェールズと高速巡洋艦レパルスを、マレー半島沖で飛行機の攻撃(爆弾と魚雷)だけで撃沈します。プリンス・オブ・ウェールズは当時のイギリスの最新鋭戦艦で「不沈艦」と言われていました。(当時のイギリスの首相チャーチルにとって、第2次世界大戦中で一番ショックだった知らせがこの2隻撃沈の知らせだったそうです。)この戦果の大本営発表は同日の16時でしたが、古関裕而と作詞の高橋掬太郎は、NHKから19時のニュースの時に使いたいからと急に曲作りを依頼されます。古関と高橋は電話で連絡を取りながら急遽この曲を作り、古関が編曲しているのを歌手の藤山一郎が側で聴いて曲を覚え、目出度く19時のニュースで放映されました。まあ軍歌そのものですが、今聴いてもわくわくするような曲であり、当時の人が熱狂したのも良く分ります。なおこのメロディーは、後にサトウハチローが別の歌詞を付けて「断じて勝つぞ」という軍事歌謡で再利用されます。

27. アニメンタリー「決断」主題歌

https://www.youtube.com/watch?v=Yo6I6aTzRWs

1971年の4月から9月にかけて、ガッチャマンとかタイムボカンシリーズで有名なタツノコプロが、何と太平洋戦争を題材にしたアニメを作っていて、アニメ+ドキュメンタリーでアニメンタリーと称していました。当時観ていましたが、内容は決して戦争賛美ではなく、それぞれの戦いでの指導者の「決断」がどのように結果を分けるかというものでした。しかしPTAからは評判が悪く、特に主題歌が軍歌そのものだと言われました。それで誰が作ったか調べてみたら、作曲者は古関裕而…

28. コロンビア応援歌(晴天直下)

https://recochoku.jp/song/S20269055/ (部分)

昭和10年に古関が所属していたコロンビアの川崎の野球部が都市対抗で準優勝した時に作られた応援歌です。阪神タイガース応援歌の六甲颪と歌詞もメロディーも共通するものがある曲です。

ブックカバーチャレンジ:続々報

ブックカバーチャレンジですが、今日たまたまDMMというオンライン英会話のお題(新聞記事)がFacebookがその投稿内容の可否を審議する第三者委員会を作ったという話だったので、好ましくないコンテンツの例としてブックカバーチャレンジの話をしました。その先生はイギリスの人ですが、イギリスでは「CDのジャケットを説明無しで7日間」というのが現在一部でやられているようです。(例えばここ)(これももちろん著作権侵害で、更にアーティストの写真は大体においてその所属事務所が管理しているので、書籍のカバーより更に危ない。)こういう風にあちこちで、元の写真チャレンジの亜種が今頃流行りだしているということは、やはりインターネットのトラフィックを増やすために、誰かがやっているという疑いを禁じえません。

もう一度言います、ブックカバーチャレンジは止めましょう!やりたければ他人に回さず一人でやってください。

「桃太郎 海の神兵」

1945年4月に公開されたアニメの「桃太郎 海の神兵」を観ました。このアニメ自体に興味があったというより、音楽監督が古関裕而だったので観てみたものです。途中2/3くらいの戦闘が始まるまではミュージカル仕立てで、古関の音楽が素晴らしかったです。また前半は本当にほのぼのとした田園に囲まれた村の描写であり、戦争中に作られたものとは思えないくらい牧歌的で童心に訴えるものです。真ん中辺りで、お猿さん(まあ桃太郎だから部下は犬、猿、雉です)の先生が色んな動物に日本語を教えるシーンでの「アイウエオの歌」が良いです。この歌は実際に東南アジアの日本占領地域で宣撫策として日本語を現地の子供に教えるために使われた曲のようで、古関の作曲ではないのでは、という人もいますが、私が聴く限りこのメロディーはまず古関だろうと思います。しかもこの映画の製作が始まった1944年当時、古関は軍事歌謡で数々のヒット曲を持つ大作曲家だった訳であり、その古関がメインのシーンの音楽を人ので済ますというのは考えにくいですし、また別の作曲者のキャプションもありません。モデルとなっている戦いは、太平洋戦争初期の海軍によるセレベス島北端のメナド(マナド)攻略作戦で、パラシュート部隊が空港占拠に成功したものです。パラシュート空挺部隊での戦果というと、パレンバン攻略作戦があまりにも有名ですが、あれは陸軍空挺部隊によるもので、海軍としては意地でもその一ヵ月前に行われた最初の空挺部隊による戦果であるメナド攻略作戦を再アピールするという意図があったのかもしれません。(このアニメのスポンサーは海軍省です。)物語の背後にあるのは大東亜共栄圏と八紘一宇で、要するに悪い鬼=白人(英語をしゃべっています)によって奪われた東南アジアの国々を日本が武力で解放する、というものになっています。最後捕まった白人捕虜の中にポパイとブルータスがいますが、このシーンは公開時には削除されていたようです。

1945年4月に公開されたアニメの「桃太郎 海の神兵」を観ました。このアニメ自体に興味があったというより、音楽監督が古関裕而だったので観てみたものです。途中2/3くらいの戦闘が始まるまではミュージカル仕立てで、古関の音楽が素晴らしかったです。また前半は本当にほのぼのとした田園に囲まれた村の描写であり、戦争中に作られたものとは思えないくらい牧歌的で童心に訴えるものです。真ん中辺りで、お猿さん(まあ桃太郎だから部下は犬、猿、雉です)の先生が色んな動物に日本語を教えるシーンでの「アイウエオの歌」が良いです。この歌は実際に東南アジアの日本占領地域で宣撫策として日本語を現地の子供に教えるために使われた曲のようで、古関の作曲ではないのでは、という人もいますが、私が聴く限りこのメロディーはまず古関だろうと思います。しかもこの映画の製作が始まった1944年当時、古関は軍事歌謡で数々のヒット曲を持つ大作曲家だった訳であり、その古関がメインのシーンの音楽を人ので済ますというのは考えにくいですし、また別の作曲者のキャプションもありません。モデルとなっている戦いは、太平洋戦争初期の海軍によるセレベス島北端のメナド(マナド)攻略作戦で、パラシュート部隊が空港占拠に成功したものです。パラシュート空挺部隊での戦果というと、パレンバン攻略作戦があまりにも有名ですが、あれは陸軍空挺部隊によるもので、海軍としては意地でもその一ヵ月前に行われた最初の空挺部隊による戦果であるメナド攻略作戦を再アピールするという意図があったのかもしれません。(このアニメのスポンサーは海軍省です。)物語の背後にあるのは大東亜共栄圏と八紘一宇で、要するに悪い鬼=白人(英語をしゃべっています)によって奪われた東南アジアの国々を日本が武力で解放する、というものになっています。最後捕まった白人捕虜の中にポパイとブルータスがいますが、このシーンは公開時には削除されていたようです。

アニメンタリー「決断」のテーマ曲の作曲者

「アニメンタリー 決断」はあのタツノコプロが、太平洋戦争をアニメで描いたもので、1971年4月から半年間放送されました。(アニメンタリーはアニメ+ドキュメンタリーの造語。1972年の男子バレーを描いた「ミュンヘンへの道」でもこの言葉が使われていました。)

「アニメンタリー 決断」はあのタツノコプロが、太平洋戦争をアニメで描いたもので、1971年4月から半年間放送されました。(アニメンタリーはアニメ+ドキュメンタリーの造語。1972年の男子バレーを描いた「ミュンヘンへの道」でもこの言葉が使われていました。)

この作品は、かなり真面目に太平洋戦争を描いていて、私と私の友人の間では結構話題になりました。(当時は戦記ブームでした。)しかし、放送当時PTAからは戦争賛美だという批判が強くありました。特に主題歌が「軍歌そのもの」と言われていました。それで作曲者を調べたら、何とオープニングもエンディングも古関裕而でした!そりゃ、軍歌そのものになりますわな。ちなみに作詞の丘灯至夫は古関と同郷の福島出身で、「高原列車は行く」で古関と組んでいます。「ハクション大魔王」の主題歌の作詞者でもあります。

主題歌

オープニング:「決断」 作詞:丘灯至夫 作曲:古関裕而

エンディング:「男ぶし」 作詞:丘灯至夫 作曲:古関裕而

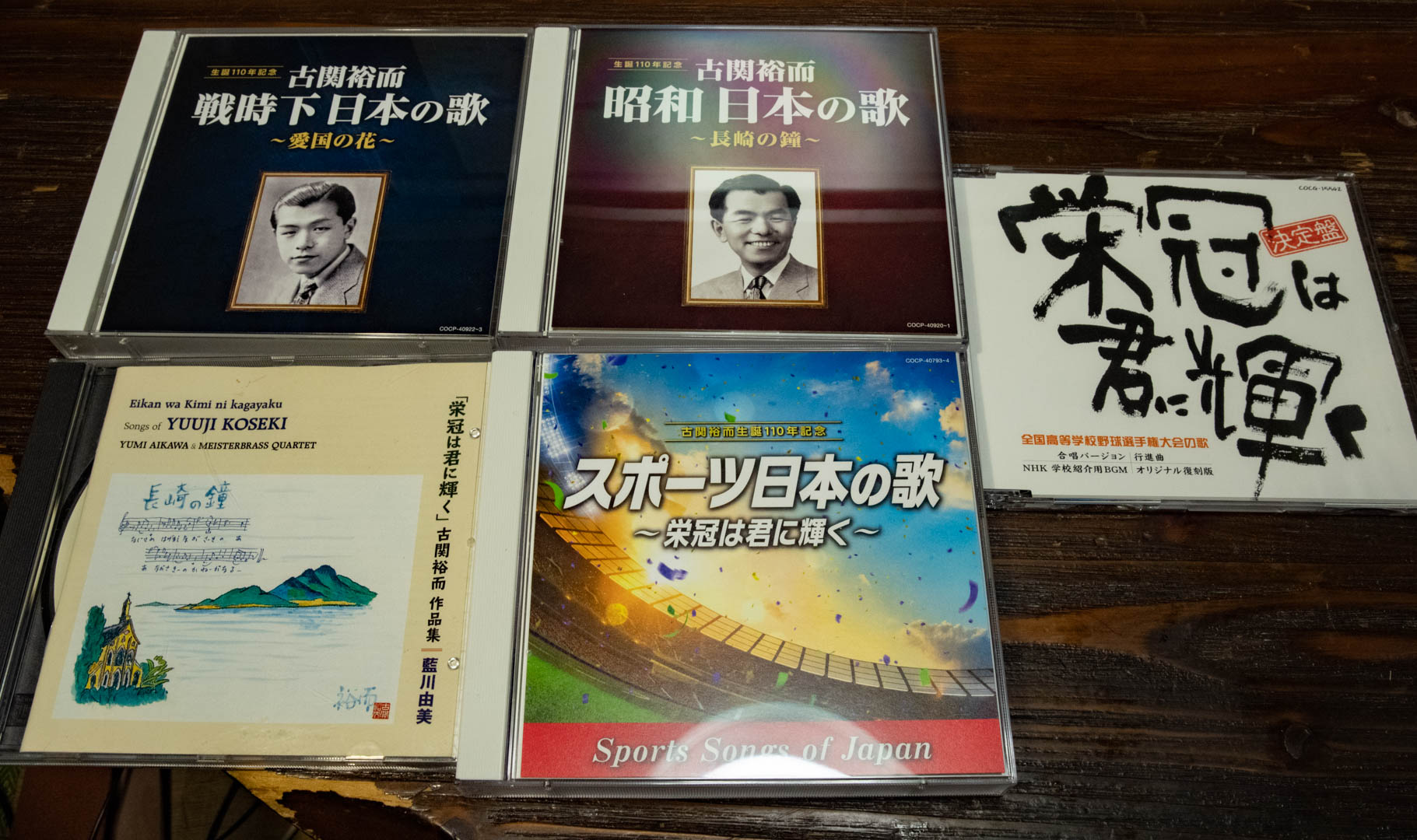

古関裕而のCD

連休の前に、注文しておいた古関裕而のCDが全部揃いました。「栄冠は君に輝く」はちょっとダブりだけどまあいいか。しかしこれだけ集めても120曲ちょっと。生涯で5,000曲以上を作曲している古関裕而の作品全体の3%にもなりません。藍川由美のCDはJ社時代に買ったもので、私に古関裕而の魅力を教えてくれたCDです。資料的にも「六甲颪」が3バージョンも入っていたり、永井隆博士が「長崎の鐘」のお礼として送った短歌に古関が曲を付けた「新しき朝の」世界初録音など、価値が高いCDです。(「新しき朝の」は藤山一郎も曲を付けて、「長崎の鐘」に続けて歌うことを良くやっていたため、古関裕而は自分の作曲したものを世に出さずある意味封印していました。)

連休の前に、注文しておいた古関裕而のCDが全部揃いました。「栄冠は君に輝く」はちょっとダブりだけどまあいいか。しかしこれだけ集めても120曲ちょっと。生涯で5,000曲以上を作曲している古関裕而の作品全体の3%にもなりません。藍川由美のCDはJ社時代に買ったもので、私に古関裕而の魅力を教えてくれたCDです。資料的にも「六甲颪」が3バージョンも入っていたり、永井隆博士が「長崎の鐘」のお礼として送った短歌に古関が曲を付けた「新しき朝の」世界初録音など、価値が高いCDです。(「新しき朝の」は藤山一郎も曲を付けて、「長崎の鐘」に続けて歌うことを良くやっていたため、古関裕而は自分の作曲したものを世に出さずある意味封印していました。)

The Bell in Nagasaki (Nagasaki no Kane; 長崎の鐘)

The Bell in Nagasaki was the theme song of the same name movie released in 1950. The Bell mentioned in this song was that of the Urakami Cathedral in Nagasaki city, which located just at the epicenter of the atomic-bomb’s explosion on August 9, 1945. The bell (Angelus bell) was miraculously digged up from the debris and ashes of the Cathedral without serious damage on the Christmas Eve of 1945.

The Bell in Nagasaki was the theme song of the same name movie released in 1950. The Bell mentioned in this song was that of the Urakami Cathedral in Nagasaki city, which located just at the epicenter of the atomic-bomb’s explosion on August 9, 1945. The bell (Angelus bell) was miraculously digged up from the debris and ashes of the Cathedral without serious damage on the Christmas Eve of 1945.

The movie desribed the life of Dr. Takashi Nagai. He was a Christian (Catholic) and worked as a radiologist during the World War II and suffered from leukemia due to the poor shielding of X-ray at that time. By the atomic-bomb’s attack, he lost his wife and he also was seriously injured in his carotid artery but could fortunately survive. After the war, he contributed to the cure of many patients who suffered from the atomic-bomb diseases until he died in 1951. The Bell in Nagasaki was originally the title of his essay.

This song is extremely impressive and contains deep sense of prayer for peace. The lyrics were written by Hachiro Sato, who lost his younger brother also by the atomic-bomb dropped down on Hiroshima. The music was composed by Yuji Koseki. He was one of the most famous composers in Showa period, and he composed the march for the opening ceremony of the first Tokyo Olympic games in 1964. He also composed many war songs during the war time and composed this song in 1950 with deep regret and prayer as a kind of requiem for the victims of the war. In the last two lines of each section, the melody turns from minor to major and it leaves hope for those who listened to this music.

You can listen to the music here. (sung by Ichiro Fujiyama, the original singer)

I translated the lyrics into English for readers outside Japan:

こよなく晴れた青空を

悲しと思うせつなさよ

うねりの波の人の世に

はかなく生きる野の花よ

なぐさめはげまし長崎の

ああ長崎の鐘が鳴る

Even while looking to the brightest sky,

I painfully feel the deepest sorrow.

Within the ever undulating human world,

I am just an ephemeral wildflower.

Soothingly, cheeringly, in Nagasaki,

the Bell in Nagasaki resonantly rings.

召されて妻は天国へ

別れてひとり旅立ちぬ

かたみに残るロザリオの

鎖に白きわが涙

なぐさめはげまし長崎の

ああ長崎の鐘が鳴る

Summoned by God, my wife has returned to heaven,

leaving me alone in this world.

When I look at the rosary left as her memento,

I only find the traits of my tears.

Soothingly, cheeringly, in Nagasaki,

the Bell in Nagasaki resonantly rings.

こころの罪をうちあけて

更けゆく夜の月すみぬ

貧しき家の柱にも

気高く白きマリア様

なぐさめはげまし長崎の

ああ長崎の鐘が鳴る

While I confess sins in my heart,

the moon shines brightly in the deepening night.

Even on a pillar in a poor man’s house,

there hangs a statue of the Holy Virgin Mary.

Soothingly, cheeringly, in Nagasaki,

the Bell in Nagasaki resonantly rings.

(notes)

(1) The first two lines:”Even while looking to the brightest sky, I painfully feel the deepest sorrow.” are if literally translated, “It is usually delightful for most people to see clear and blue sky, but I cannot help feeling sad even if I do so. It is a pity for me to feel so.”

(2) Regarding the last line of each section: “the Bell in Nagasaki resonantly rings”, there is no word corresponding to “resonantly” in the original Japanese lyrics. But I added it so that the line can be easily sung in English. (“the Bell in Nagasaki rings” is too short for the melody.)

Let peace ring from the bell in Nagasaki!

「若い力」と「栄冠は君に輝く」

「栄冠は君に輝く」を何度も聴いて、そういえば良く似た感じの歌があったと思ったら「若い力」でした。この歌調べたら1947年の石川県での国体の時の歌です。「栄冠は君に輝く」の詞は1948年で、作詞家の加賀大介さんは石川の人です。おそらく加賀さんは「若い力」の歌詞に影響されてその野球版を書こうとしたのでは、という仮説。もっと言うと、「若い力」の作詞は佐伯孝夫で、古関裕而と組んで多数の名曲の詞を書いた西条八十の弟子です。古関裕而→西条八十→佐伯孝夫→加賀大介→古関裕而という円環を成す不思議な人の縁です。

「栄冠は君に輝く」を何度も聴いて、そういえば良く似た感じの歌があったと思ったら「若い力」でした。この歌調べたら1947年の石川県での国体の時の歌です。「栄冠は君に輝く」の詞は1948年で、作詞家の加賀大介さんは石川の人です。おそらく加賀さんは「若い力」の歌詞に影響されてその野球版を書こうとしたのでは、という仮説。もっと言うと、「若い力」の作詞は佐伯孝夫で、古関裕而と組んで多数の名曲の詞を書いた西条八十の弟子です。古関裕而→西条八十→佐伯孝夫→加賀大介→古関裕而という円環を成す不思議な人の縁です。

P.S. 2020年5月30日追記

佐伯孝夫は、古関裕而の戦時中のヒットした軍事歌謡である「ラバウル海軍航空隊」の作詞者でした。古関裕而はコロムビア専属、佐伯孝夫はビクター専属なので、通常この二人が組むことはあり得ないのですが、元々NHKからの依頼で実現します。それで最終的にはレコードとしてはビクターから発売されるのですが、コロムビアはその代償としてビクター専属であった信時潔の作曲したものをコロムビアのレコードにすることを条件としたそうです。しかし「ラバウル海軍航空隊」が大ヒットしたのに対し、信時潔の曲はあまり売れず、コロムビアは悔しがったということです。

決定版「栄冠は君に輝く」

こういうCDを聴きました。古関裕而のあまたの名曲の中でもこの「栄冠は君に輝く」はベスト3にも入るものだと思います。また曲だけではなく、詞も素晴らしいと思います。作詞者の加賀大介さんは、石川の脚本家・作詞家ですが、ご自身が野球少年だったのをある試合で大怪我をし、右足の膝から下を切断しなければならなくなり、野球が出来なくなります。この歌詞の太陽の下で熱い戦いを繰り広げる若人への共感というのはそういう体験から来ているのだと思います。また3番の「美しくにおえる健康」というちょっと不思議な表現も、加賀さんの経験を考えるとよく分ります。

こういうCDを聴きました。古関裕而のあまたの名曲の中でもこの「栄冠は君に輝く」はベスト3にも入るものだと思います。また曲だけではなく、詞も素晴らしいと思います。作詞者の加賀大介さんは、石川の脚本家・作詞家ですが、ご自身が野球少年だったのをある試合で大怪我をし、右足の膝から下を切断しなければならなくなり、野球が出来なくなります。この歌詞の太陽の下で熱い戦いを繰り広げる若人への共感というのはそういう体験から来ているのだと思います。また3番の「美しくにおえる健康」というちょっと不思議な表現も、加賀さんの経験を考えるとよく分ります。

ちなみに加賀さんはあのゴジラ松井と同じ小学校の出身で、地元では松井は加賀さんの生まれ変わりではないか、という説があるそうです。

古関裕而の名曲集YouTubeリンク

会社で私の部署の人に元気を出してもらおうとメールで送った古関裕而の名曲リンク集。シェアします。

古関裕而名曲集

オリンピックマーチ

https://www.youtube.com/watch?v=F3ZGwt9aQxc

いわずと知れた1964年の東京オリンピックの開会式の入場行進で使われた名曲です。

最後の箇所で君が代の「苔のむすまで」のメロディーを引用して終わります。

栄冠は君に輝く

https://www.youtube.com/watch?v=A3pd2U_6Fxk

これも夏の甲子園で1948年以来未だに演奏され続けている名曲です。

前奏が「オリンピックマーチ」とそっくりですが。

スポーツショー行進曲

https://www.youtube.com/watch?v=U57An6MqZhw

NHKのTVのスポーツ中継の時に冒頭で流れるもの。聴けばすぐ分ります。

小学校の時の運動会の行進はいつもこれでした。

阪神タイガースの歌

https://www.youtube.com/watch?v=1rXn3kg-sn4&t=88s

いわゆる「六甲颪」で阪神ファンで知らない人はいない曲。上記リンクは最初のバージョンの「大阪タイガースの歌」です。

闘魂込めて

https://www.youtube.com/watch?v=7MMad7Lzg84

阪神の応援歌を作曲したかと思えば、巨人の応援歌も古関裕而。

紺碧の空

https://www.youtube.com/watch?v=M-AlZLeVxgg

早稲田大学の7番目に作られた応援歌ですが、今では一番歌われる応援歌になりました。

我ぞ覇者

https://www.youtube.com/watch?v=EryNYyQs3F0

と思ったら、早稲田の永遠のライバル、慶応大学の応援歌も古関裕而。早稲田の方が「覇者、覇者、早稲田」で終わるのに対し、対抗意識丸出しのタイトルです。出来たのはこちらの方が後です。

露営の歌

https://www.youtube.com/watch?v=gRKy0VcWru8

古関裕而は戦前は多数の軍歌を作っており、最初に大ヒットしたのがこれです。

長崎の鐘

https://www.youtube.com/watch?v=z-000VudpMg

古関裕而は自分が作った軍歌を歌いながら死んでいった若者のことを考え深く反省し、戦後は平和の歌を多く作っています。その中でももっとも有名なのがこの曲で、長崎で原爆症患者の治療にあたりながら、昭和25年に白血病で亡くなられた永井隆医学博士の映画「長崎の鐘」の主題歌です。昭和の戦後の歌謡曲のベスト50に必ず入る名曲です。

短調で暗く悲しく始まり、途中で「なぐさめはげまし」で長調に転じて、希望を持たせる最後になっています。なお、藤山一郎さんの歌唱は2番の「ロザリオ(rosário)」のrの音をきちんと巻き舌で発音していることに感心します。

とんがり帽子(鐘の鳴る丘)

https://www.youtube.com/watch?v=zEc5ViEq8XQ

NHKで戦後790回以上も放送された戦災孤児を集めた施設が舞台のラジオドラマ「鐘の鳴る丘」の主題歌。「鐘の鳴る丘」は後に映画にもなっています。

「鐘が鳴りますキンコンカン、メエメエ小山羊も啼いてます」のフレーズは有名です。