LPレコードは外周部に針を落とすと自動的に針が内周部へ移動し音楽が始まりますが、SPの場合は、後期のものはLPと同じようになっていますが、多くは外周部と音楽が録音されている溝の部分はつながっておりません。従ってLPと同じように外周部に針を落とすと、いつまで経っても音楽が始まらないどころか、遠心力で針がレコードから落ちてしまいます。かといって直接音楽が録音されている溝に針を落とすと、頭出しに失敗して曲の途中から再生が始まってしまうことが起きます。

LPレコードは外周部に針を落とすと自動的に針が内周部へ移動し音楽が始まりますが、SPの場合は、後期のものはLPと同じようになっていますが、多くは外周部と音楽が録音されている溝の部分はつながっておりません。従ってLPと同じように外周部に針を落とすと、いつまで経っても音楽が始まらないどころか、遠心力で針がレコードから落ちてしまいます。かといって直接音楽が録音されている溝に針を落とすと、頭出しに失敗して曲の途中から再生が始まってしまうことが起きます。

昔の人はではどうしていたのかというと、コロンブスの卵で、針を外周部に落とした後、手でカートリッジを円の中心方向に軽く押してやると、針が音楽が録音されている溝にうまく移動します。LPでこれをやると下手をするとレコードに傷が付きますが、蓄音機の鉄針での100g超の針圧に耐えるように作ってあるSPレコードはこの位ではびくともしません。「今日からはじめる蓄音機生活」(梅田英喜)という本に書いてありました。

カテゴリー: Music

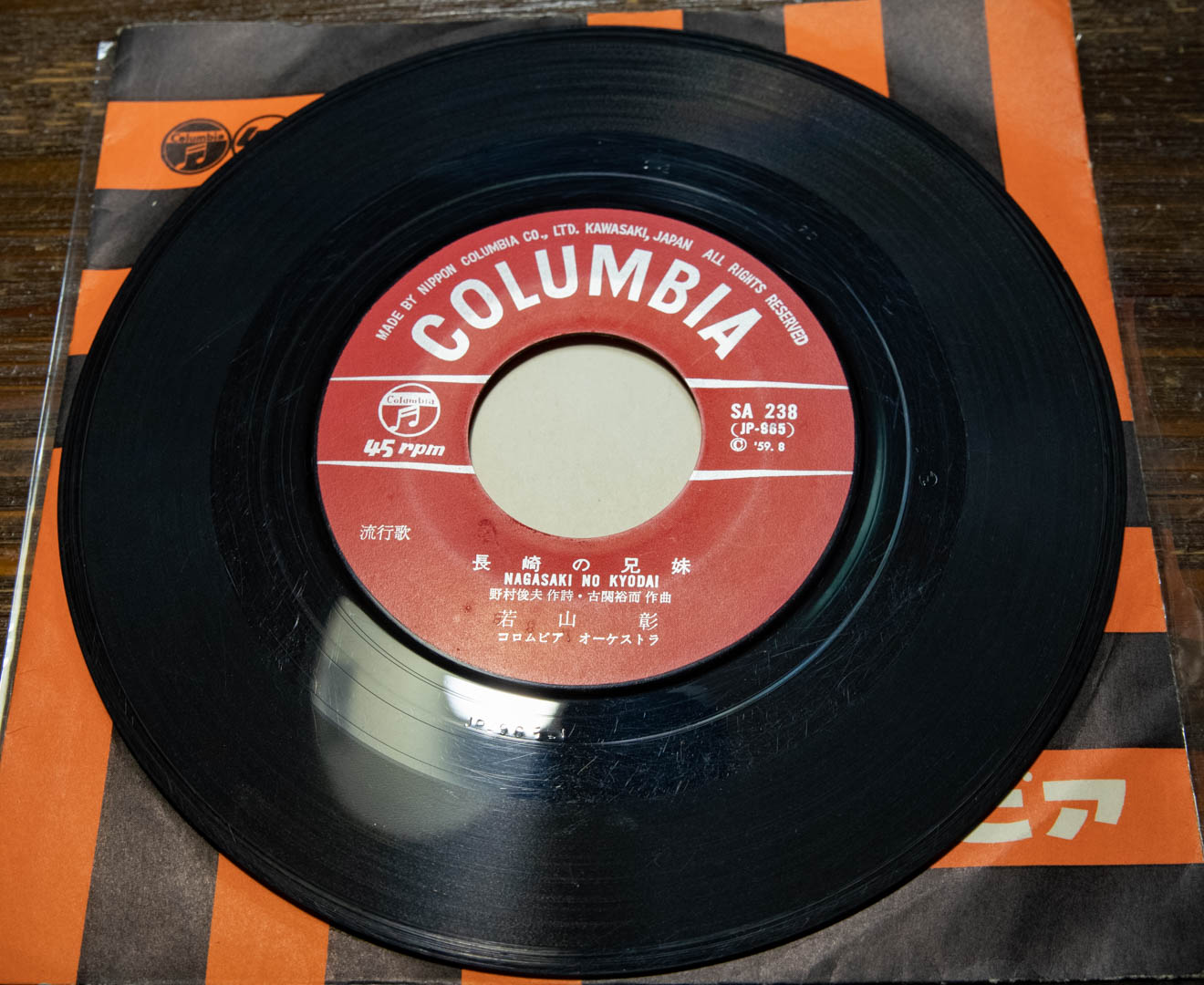

古関裕而の「長崎の兄妹」

古関裕而のCD化されていない作品をSPレコードを中心にヤフオクで集めようとしています。これはSPではなくドーナツ盤(EP)ですが、「長崎の兄妹」です。タイトルからして「長崎の鐘」関連だろうと思っていましたが、まさしく永井博士の2人のお子さんのことを歌ったもので、間奏で「長崎の鐘」の「♪慰め励まし長崎の、ああ長崎の鐘が鳴る」のメロディーが引用されます。しかし映画の時に作られたものではなく、1959年に出たものです。作詞は古関と同郷で幼馴染みの野村俊夫(「湯の町エレジー」「東京だよおっかさん」)です。歌っているのは若山彰です。若山は「喜びも悲しみも幾歳月」(♪俺ら岬の灯台守は~)で1957年に大ヒットを飛ばした人です。何故この曲が映画が封切られて9年後になって発売されたのかその経緯は調べられていません。もしかすると映画製作の10周年とかの機会に作られたのかと思います。

古関裕而のCD化されていない作品をSPレコードを中心にヤフオクで集めようとしています。これはSPではなくドーナツ盤(EP)ですが、「長崎の兄妹」です。タイトルからして「長崎の鐘」関連だろうと思っていましたが、まさしく永井博士の2人のお子さんのことを歌ったもので、間奏で「長崎の鐘」の「♪慰め励まし長崎の、ああ長崎の鐘が鳴る」のメロディーが引用されます。しかし映画の時に作られたものではなく、1959年に出たものです。作詞は古関と同郷で幼馴染みの野村俊夫(「湯の町エレジー」「東京だよおっかさん」)です。歌っているのは若山彰です。若山は「喜びも悲しみも幾歳月」(♪俺ら岬の灯台守は~)で1957年に大ヒットを飛ばした人です。何故この曲が映画が封切られて9年後になって発売されたのかその経緯は調べられていません。もしかすると映画製作の10周年とかの機会に作られたのかと思います。

白いLPレコード

LPレコードのお引っ越し

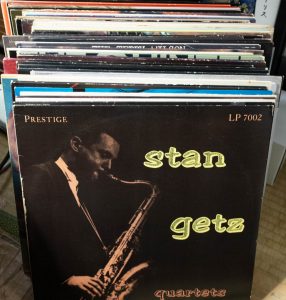

今のリスニングルームというか寝室にアナログレコードを聴くことが出来る体制が完成したので、それに合わせ荷物置き部屋に置いていたLPレコード約1,000枚のお引っ越しをしました。オーディオユニオン特製の上下の棚で合わせて約200枚のLPが収録可能なボックスを5つ使っています。CDは今現在4,000枚くらいでLPはその1/4ですが、LPは本当に嵩張りますし、また重くて収納が大変です。SPレコードと違って床に落としても割れたりしないことは利点ですが。これからこの1,000枚のLPを全部リーンメイトNEOでクリーニングする積もりです。現在までに完了したのが170枚くらいです。後大体3ヵ月はかかりそうです。ちなみに1,000枚の内、140枚くらいがジャズで後はクラシックです。クラシックの方は以前渋谷のレコファンでまとめて買い込んで、実はまだ聴いていないのもあります。

今のリスニングルームというか寝室にアナログレコードを聴くことが出来る体制が完成したので、それに合わせ荷物置き部屋に置いていたLPレコード約1,000枚のお引っ越しをしました。オーディオユニオン特製の上下の棚で合わせて約200枚のLPが収録可能なボックスを5つ使っています。CDは今現在4,000枚くらいでLPはその1/4ですが、LPは本当に嵩張りますし、また重くて収納が大変です。SPレコードと違って床に落としても割れたりしないことは利点ですが。これからこの1,000枚のLPを全部リーンメイトNEOでクリーニングする積もりです。現在までに完了したのが170枚くらいです。後大体3ヵ月はかかりそうです。ちなみに1,000枚の内、140枚くらいがジャズで後はクラシックです。クラシックの方は以前渋谷のレコファンでまとめて買い込んで、実はまだ聴いていないのもあります。

ヤフオクでジャズのLP45枚を落札

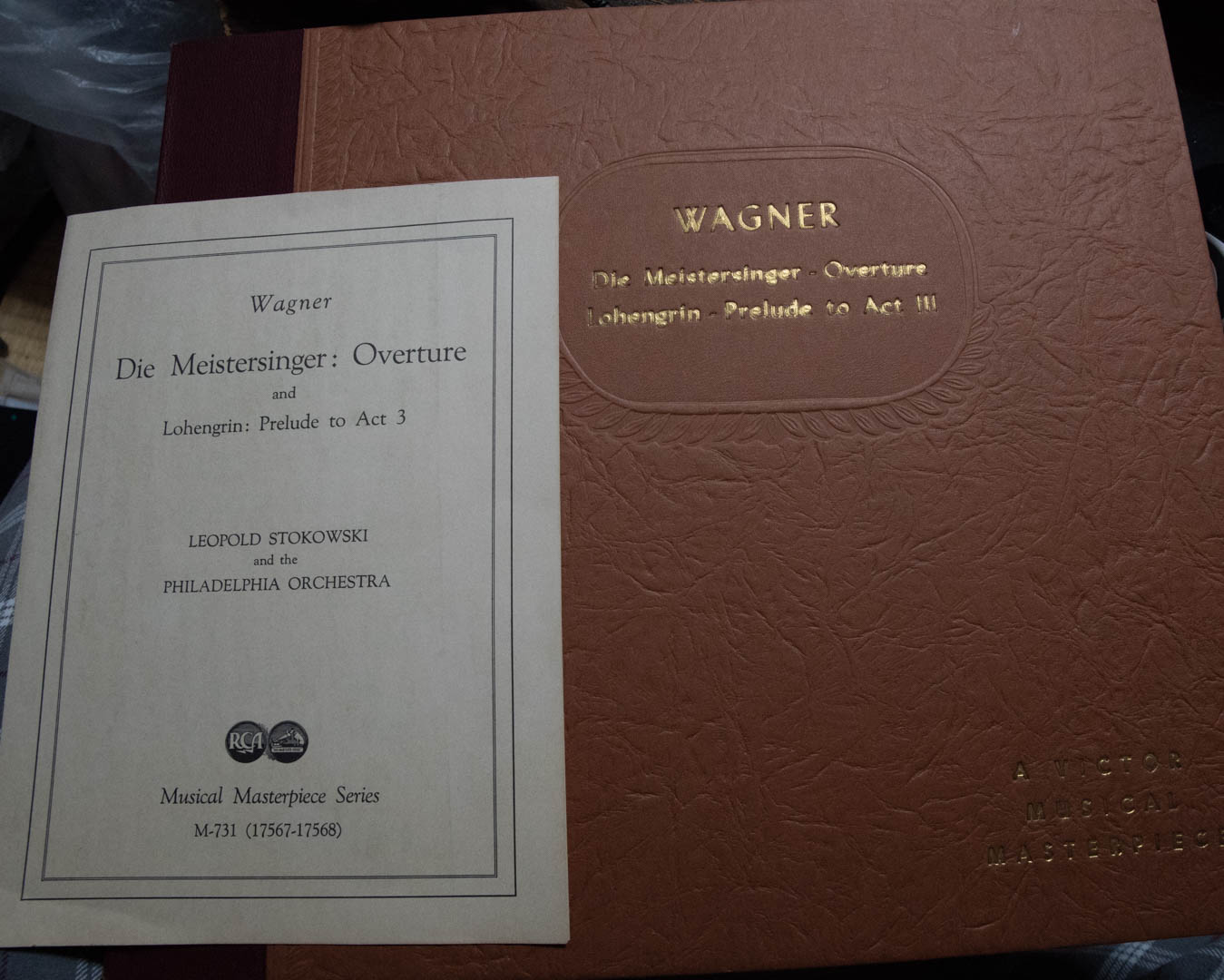

SPレコードで大編成のオケ→ちょっと辛い…

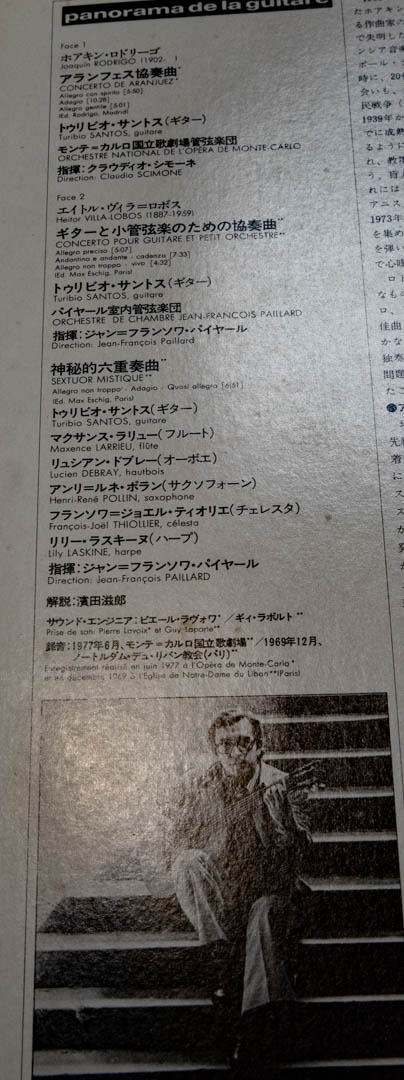

ヴィラ=ロボスの「神秘的六重奏曲」

レコードクリーナーのお陰で、中古盤だけではなく、学生時代に聴いていたけど、バチバチノイズだらけになって聴く気がしなくなっていたLPが復活し、再生して学生時代を思い出しています。これはトリヴィオ・サントスというギタリストのアランフェス協奏曲(2回目の録音)ですが、お勧めはそちらよりB面の最後のヴィラ=ロボスの「神秘的六重奏曲」です。7分弱の短い曲ですが、楽器の選択が非常に特殊なんでめったに演奏されません。その楽器というのが、ギター、サキソフォーン、フルート、オーボエ、ハープ、チェレスタというものです。オーボエ以外のほぼ全ての楽器が演奏出来たというヴィラ=ロボスらしい選択ですが、おそらく他にこういう編成はないでしょう。ヴィラ=ロボスは1959年まで生きていたので、時代としては現代音楽の時代ですが、彼は決して無機的で実験的な曲というものは作らず、どういう曲を作ってもある種の歌心にあふれていると思います。私はヴィラ=ロボスの交響曲不完全集(一曲だけ楽譜が行方不明で録音されていません)とか弦楽四重奏曲全集、あるいはハーモニカ協奏曲といったものまで持っています。

レコードクリーナーのお陰で、中古盤だけではなく、学生時代に聴いていたけど、バチバチノイズだらけになって聴く気がしなくなっていたLPが復活し、再生して学生時代を思い出しています。これはトリヴィオ・サントスというギタリストのアランフェス協奏曲(2回目の録音)ですが、お勧めはそちらよりB面の最後のヴィラ=ロボスの「神秘的六重奏曲」です。7分弱の短い曲ですが、楽器の選択が非常に特殊なんでめったに演奏されません。その楽器というのが、ギター、サキソフォーン、フルート、オーボエ、ハープ、チェレスタというものです。オーボエ以外のほぼ全ての楽器が演奏出来たというヴィラ=ロボスらしい選択ですが、おそらく他にこういう編成はないでしょう。ヴィラ=ロボスは1959年まで生きていたので、時代としては現代音楽の時代ですが、彼は決して無機的で実験的な曲というものは作らず、どういう曲を作ってもある種の歌心にあふれていると思います。私はヴィラ=ロボスの交響曲不完全集(一曲だけ楽譜が行方不明で録音されていません)とか弦楽四重奏曲全集、あるいはハーモニカ協奏曲といったものまで持っています。

なお、トリヴィオ・サントスというギタリストは、高校の時に鹿児島にいて、そこの十字屋という音楽ショップでアランフェス協奏曲を求めた時に勧められた人です。それは1300円の廉価盤で高校生には有り難かったですし、サントスというギタリストも気に入ったので、こうして2度目のアランフェス協奏曲のLPも買っています。当時の地方の音楽ショップはなかなか良心的だったと思います。

このレコードクリーニングマシン本当にいいです。

このクリーンメイトNEO レコードクリーナーを使い始めてもう80枚くらい処理しましたが、本当に効果抜群です。特にいいのは、HMVの中古レコードのジャズのLPで、盤質Bで500円くらいで売られているものを、これで処理するとほとんど新品同様でとてもお買い得です。手持ちのLPは約1,000枚ちょっとですが、全部これでクリーニングするつもりです。

このクリーンメイトNEO レコードクリーナーを使い始めてもう80枚くらい処理しましたが、本当に効果抜群です。特にいいのは、HMVの中古レコードのジャズのLPで、盤質Bで500円くらいで売られているものを、これで処理するとほとんど新品同様でとてもお買い得です。手持ちのLPは約1,000枚ちょっとですが、全部これでクリーニングするつもりです。

こつですが、クリーニング液はマニュアルには4mlとか書いてありますが、けちらず十分に使うこと。そしてブラシを使う時にこのクリーニング液が白っぽく泡立つくらいにブラシを小刻みに揺らしながら洗浄することです。ブラシを15°くらいちょっと傾けるといいようです。あまり力を入れる必要はありませんが、逆にこのブラシならレコードの盤面を傷つけることはありませんので、こするような感じでやった方がいいと思います。

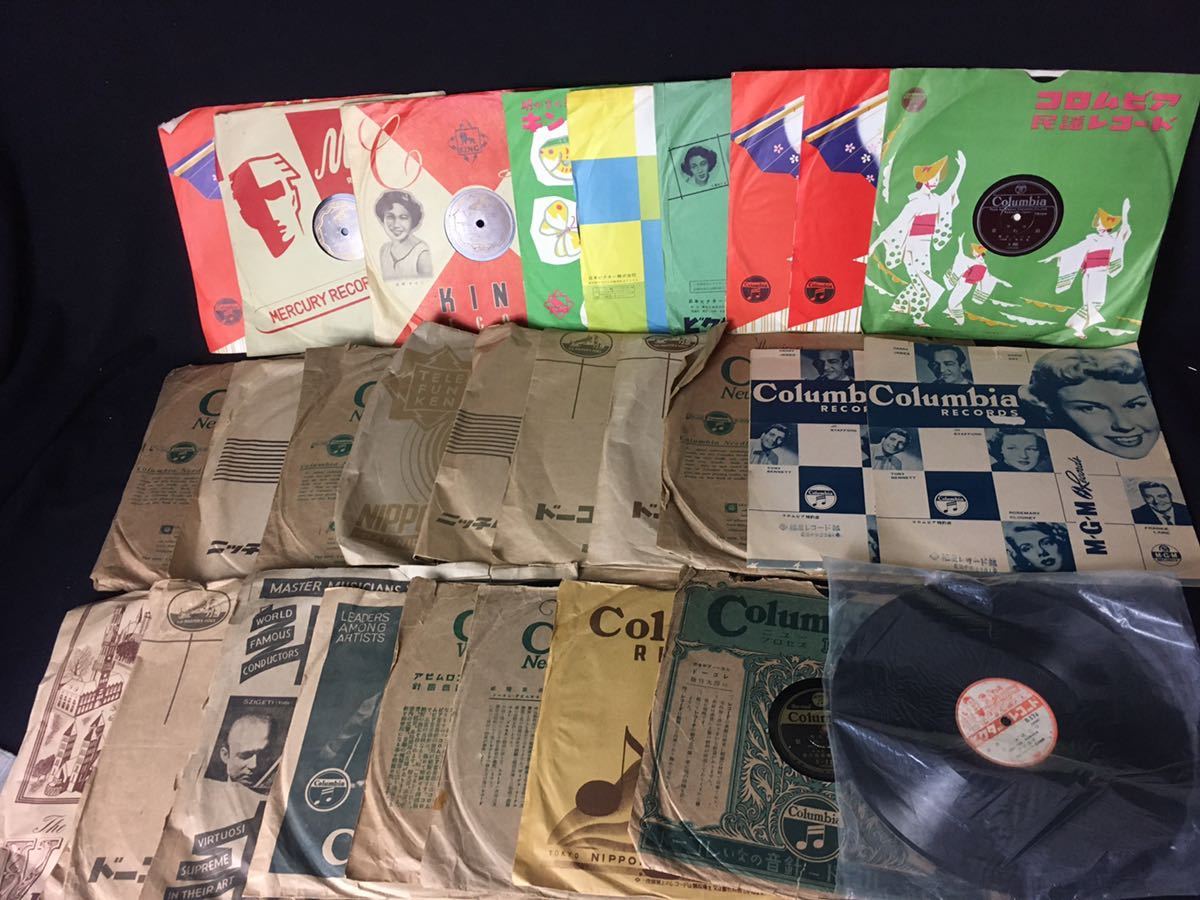

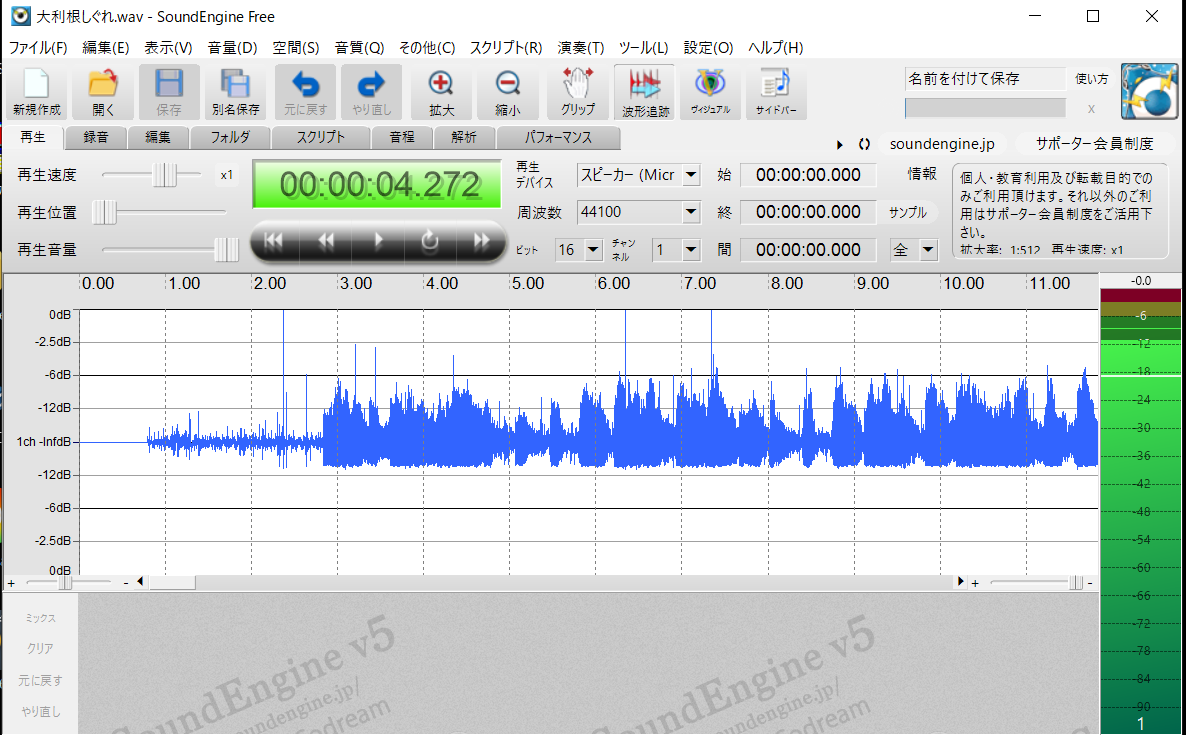

SPレコードのデジタル化

手持ちのSPレコードが40枚くらいになりましたが、SPを聴くためには、カートリッジをSP用に交換し、またフォノイコライザーも専用のものに付け替えてと結構面倒です。なので、少しずつデジタル録音していこうとしています。方法は、アンプのRec OutをタスカムのUS-366-CUというUSBオーディオインターフェースにつないで、これをPC上のSound Engine Freeというソフトで録音します。不思議なのは、モノーラルなんですが、何故か波形のプラスとマイナスがアンバランスになっています。聴感上はまったく問題ありませんが。SPの音はコンプレッサーがかかっている感じでダイナミックレンジはやはり狭いですね。そのためピアノとかは苦手のように思います。やはりボーカルが一番いいです。

手持ちのSPレコードが40枚くらいになりましたが、SPを聴くためには、カートリッジをSP用に交換し、またフォノイコライザーも専用のものに付け替えてと結構面倒です。なので、少しずつデジタル録音していこうとしています。方法は、アンプのRec OutをタスカムのUS-366-CUというUSBオーディオインターフェースにつないで、これをPC上のSound Engine Freeというソフトで録音します。不思議なのは、モノーラルなんですが、何故か波形のプラスとマイナスがアンバランスになっています。聴感上はまったく問題ありませんが。SPの音はコンプレッサーがかかっている感じでダイナミックレンジはやはり狭いですね。そのためピアノとかは苦手のように思います。やはりボーカルが一番いいです。