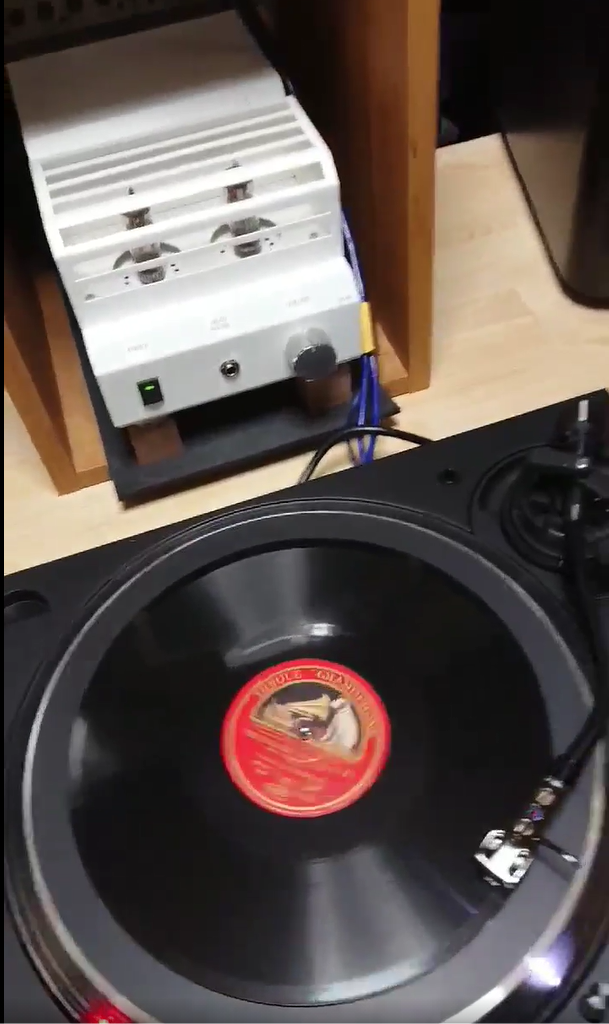

STRAIGHT RECORDというWebのショップでSPレコードを二枚買いました。パハマンのショパンと織井茂子の「黒百合の歌」です。本日届きました。カートリッジを購入済のオーディオテクニカのAT-VM95SPに変えます。針圧は何と5gもかけないといけません。それでテクニクスのSL-1200MK7のDIPスイッチを78回転ありの方にして、33回転と45回転のスイッチを同時に押すと78回転になります。またSPレコードのイコライザーカーブはLPとは違うので、本当は専用のイコライザーが必要です。それは注文していて到着待ちなので、今日はアンプのトーンコントロールを使い高音を上げて、低音を下げて聴きました。話には聞いていましたが、スクラッチノイズはすごいですが、曲が始まるとそんなに気にならなくなります。それで新しく発見したのは、パハマンの方は針を音楽信号の刻まれていない外周に落としただけだといつまで経っても曲が始まらないことです。音楽信号が刻まれている溝の最初の所に正確に針を落とす必要があります。これは結構面倒でした。織井茂子の方はそんなことはなくて、LPと同じで外周に落とせば自動的に針が進んで曲が始まりました。音質は悪くないと思いました。高い方の音が途中で切れている感じですが、中音域はクリアーでした。

STRAIGHT RECORDというWebのショップでSPレコードを二枚買いました。パハマンのショパンと織井茂子の「黒百合の歌」です。本日届きました。カートリッジを購入済のオーディオテクニカのAT-VM95SPに変えます。針圧は何と5gもかけないといけません。それでテクニクスのSL-1200MK7のDIPスイッチを78回転ありの方にして、33回転と45回転のスイッチを同時に押すと78回転になります。またSPレコードのイコライザーカーブはLPとは違うので、本当は専用のイコライザーが必要です。それは注文していて到着待ちなので、今日はアンプのトーンコントロールを使い高音を上げて、低音を下げて聴きました。話には聞いていましたが、スクラッチノイズはすごいですが、曲が始まるとそんなに気にならなくなります。それで新しく発見したのは、パハマンの方は針を音楽信号の刻まれていない外周に落としただけだといつまで経っても曲が始まらないことです。音楽信号が刻まれている溝の最初の所に正確に針を落とす必要があります。これは結構面倒でした。織井茂子の方はそんなことはなくて、LPと同じで外周に落とせば自動的に針が進んで曲が始まりました。音質は悪くないと思いました。高い方の音が途中で切れている感じですが、中音域はクリアーでした。

問題は価格が高すぎることで、この2枚だけで1万円しました。

カテゴリー: Music

アルゲリッチのバッハ、オリジナルと復刻盤の差

HMVからアルゲリッチのバッハの復刻のLPが届いたので、1980年盤(初出)と音質を聴き比べました。

HMVからアルゲリッチのバッハの復刻のLPが届いたので、1980年盤(初出)と音質を聴き比べました。

今回の復刻版は180gの重量レコードであり、それが利いていて重心が少し低い方に移動し、中低音に関してはむしろこの復刻版の方がいいかもしれません。

しかし、高音に関しては1980年盤の方がいい意味でよく伸びていて音場もいい感じです。おそらく長岡鉄男が言うようにピアノでチェンバロらしさを出すためにイコライジングでハイ上がり気味に処理しているのかもしれません。復刻盤はこれはこれで良い録音であり価値はありますが、この復刻盤を聴いたら長岡鉄男はおそらく「小粋な録音」とは言わなかったと思います。

なお、今回の復刻盤とDSD音源は非常に似ています。もしかすると復刻盤はDSDでリマスターしたものを使っているのかもしれません。1980年盤を録音した人はもう41年経っていますから、既にグラモフォンにはいないでしょうね。なので今回の復刻盤を担当したエンジニアは元のエンジニアの意志を正しく理解していないのではと思います。まあそうであっても私が持っている1980年盤は傷が沢山入り、途中針飛びする箇所もありますので、レコードという形でもう一度入手出来たのは良かったです。

アルゲリッチのバッハのDSD音源入手

私の愛聴盤である、アルゲリッチのバッハがハイレゾ音源(DSD2.8MHz)でe-onkyoで発売されました。

私の愛聴盤である、アルゲリッチのバッハがハイレゾ音源(DSD2.8MHz)でe-onkyoで発売されました。

最初は1980年の夏頃、西ドイツからの輸入盤のLPで買ったもの(当時のLPは日本プレスより欧州のプレスの方が音が良い場合が多く、マニアは石丸電気の本店の外盤売り場などで外盤を買っていました)で、演奏も録音も良いものでした。しかしLPは聴きすぎてノイズが増え、やむを得ずその後出た普通のCDで聴いていました。しかし音質はLPよりも落ちるものでした。

それが3~4年前にエソテリックからSACDとして発売され狂喜して買い、不満はかなり解消されました。

それで今度ハイレゾ音源です。SACDもDSD2.8MHzですので差は無い筈ですが、やはりCDはスタンプ転写で作られるせいか、音の鮮度、音場の見通しの面でハイレゾ音源よりも劣るように思います。今回購入したハイレゾ音源がアナログの記憶の音に一番近く満足です。

ちなみに発売当時の長岡鉄男による録音評(別冊FM Fanの1980年の夏号の巻末の外盤ジャーナル)は以下。

====================================

「元々がハープシコードの曲であり、ハープシコードの音というのは、立ち上がりが極めて鋭く、しかも落ち着いた耳当たりの良い音である。ピアノで弾く場合、ハープシコードの音色を意識するか、無視するかは演奏者、録音技師の自由だろうが、このレコードはハープシコードの音色を生かした優れた演奏と録音になっている。A面のトッカータが特に良い。タッチが極めて明快でクールで切れがいいのだが、決してオンに過ぎず、やかましさ、金属的な鋭さがない。余韻、ピアニッシモが綺麗で、透明感と静寂感がある。小粋な録音だ。」

=====================================

P.S.

ある人からバッハ生誕333年記念でLPも復刻されていることを教えてもらい、HMVに注文しました。

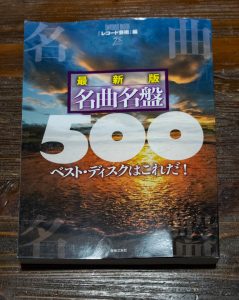

「名曲名盤」本はもう要らない。

最近家のオーディオシステムを一新して、またクラシック音楽をかなりの時間聴くことが増えたため、何十年かぶりに「名曲名盤」ものを買いました。レコード芸術という雑誌が延々と何十年も定期的にやっているものを、何年かに一回書籍にするもので、これは2017年版です。

最近家のオーディオシステムを一新して、またクラシック音楽をかなりの時間聴くことが増えたため、何十年かぶりに「名曲名盤」ものを買いました。レコード芸術という雑誌が延々と何十年も定期的にやっているものを、何年かに一回書籍にするもので、これは2017年版です。

読んであきれたのは、

(1)未だにそれかい!

というのが多すぎます。ミュンシュの幻想交響曲、フルヴェン/バイロイトの第九、グールドのゴールドベルク変奏曲、等々。先日知人との論争で深く調べることになったモーツァルトのピアノ・ソナタイ短調(K.310)も未だにリパッティが圧倒的一位。(私はリパッティのイ短調ソナタの演奏はかなり特殊な演奏と思い、これがスタンダードだとはまるで思いません。)

(2)と思ったら流行に流されている!

(1)の一方で、モーツァルトの交響曲については、昔は(1970~1980年代)はワルターかベームかという感じでしたが、この本ではアーノンクールかブリュッヘン。このピリオド演奏というのも一種の流行りものであり、私は廃れる日が来ると思っています。

(3)ちゃんと色んな演奏聴いているの?

私が多分日本の誰よりも多く演奏を聴いていると思われるブラームスの交響曲一番(私はCD、レコードを210種くらい持っています)で、フルトヴェングラーが入っているのはいいとしても、北ドイツ放送響とのものに誰も投票していません。フルトヴェンのブラ1はこれ以外は不要と思うくらいの名演です。

シューベルトの「冬の旅」(60数種所有)についても、フィッシャー・ディースカウで一番いいのは55年のムーアとの初録音のモノラル盤だと思いますが、これに投票している人は一人だけ。クヴァストフ盤に投票している人は0。私が好きなフルラネット盤も0。女声でロッテ・レーマンが入っているのはいいとして、先ごろ亡くなったルートヴィヒや、白井光子に投票している人は0です。要はほとんど沢山聴いていない人が投票しているということです。

昔(1980年代)はLPレコードの新譜は一枚2,800円くらいで今より相対的に高かったので、折角買うなら名演奏のをということでこういう本の需要はそれなりにあったのですが、今はボックスものだと一枚当たり100円くらいのものまである時代で、こういう内容の、しかもほとんど過去と大差無く、さらには演奏の網羅性も薄い書籍が今後生き残っていくのか、正直疑問です。初心者の方にはこういう複数の人の投票制のものより、一人の人が偏見丸出しで選んだ本の方がはるかに面白いと思います。(有用かどうかは保証しかねますが。)網羅性として優れているのは吉井亜彦さんの「名曲鑑定百科」シリーズです。

黒沼香恋の「フランスの夜会」(CD)

黒沼香恋さんのデビュー盤である「フランスの夜会」を聴きました。黒沼さんはまだ東京藝大の4年在学中ですが、既に年少の時から全日本学生コンクールで優勝したりと実績を積み重ねている若きピアニストです。本アルバムにはラヴェルのピアノ協奏曲と、「ラ・ヴァルス」、「逝ける王女のためのパヴァーヌ」、ドビュッシーの「月の光」、そしてプーランクの「ナゼルの夜会」が収録されています。最近の日本のピアニストは昔に比べると技術的には非常に向上していて、黒沼さんも非常に安心して聴ける確かな技量があります。そして黑沼さんんは音が色として見えるという「共感覚」の持ち主のようです。これはフランスのピアニストのエレーヌ・グリモーと一緒です。そういう感覚の人にはこのラヴェルのピアノ協奏曲は本当に色彩感溢れる曲なんだと思いますが、弾いている本人が楽しみながら弾いている感じが良く出ています。他の曲も良かったですが、プーランクの「ナゼルの夜会」は初めて聴きました。これはプーランクがある何夜かの夜会に招かれた時に即興で弾いた主題を元にした変奏曲で、それぞれの変奏曲はその夜会にいた友人一人一人が描写されているようです。在宅が多い中、音楽は本当に癒やしになっていますが、このCDは特にそうでした。これからの黒沼さんの活躍が楽しみです。

黒沼香恋さんのデビュー盤である「フランスの夜会」を聴きました。黒沼さんはまだ東京藝大の4年在学中ですが、既に年少の時から全日本学生コンクールで優勝したりと実績を積み重ねている若きピアニストです。本アルバムにはラヴェルのピアノ協奏曲と、「ラ・ヴァルス」、「逝ける王女のためのパヴァーヌ」、ドビュッシーの「月の光」、そしてプーランクの「ナゼルの夜会」が収録されています。最近の日本のピアニストは昔に比べると技術的には非常に向上していて、黒沼さんも非常に安心して聴ける確かな技量があります。そして黑沼さんんは音が色として見えるという「共感覚」の持ち主のようです。これはフランスのピアニストのエレーヌ・グリモーと一緒です。そういう感覚の人にはこのラヴェルのピアノ協奏曲は本当に色彩感溢れる曲なんだと思いますが、弾いている本人が楽しみながら弾いている感じが良く出ています。他の曲も良かったですが、プーランクの「ナゼルの夜会」は初めて聴きました。これはプーランクがある何夜かの夜会に招かれた時に即興で弾いた主題を元にした変奏曲で、それぞれの変奏曲はその夜会にいた友人一人一人が描写されているようです。在宅が多い中、音楽は本当に癒やしになっていますが、このCDは特にそうでした。これからの黒沼さんの活躍が楽しみです。

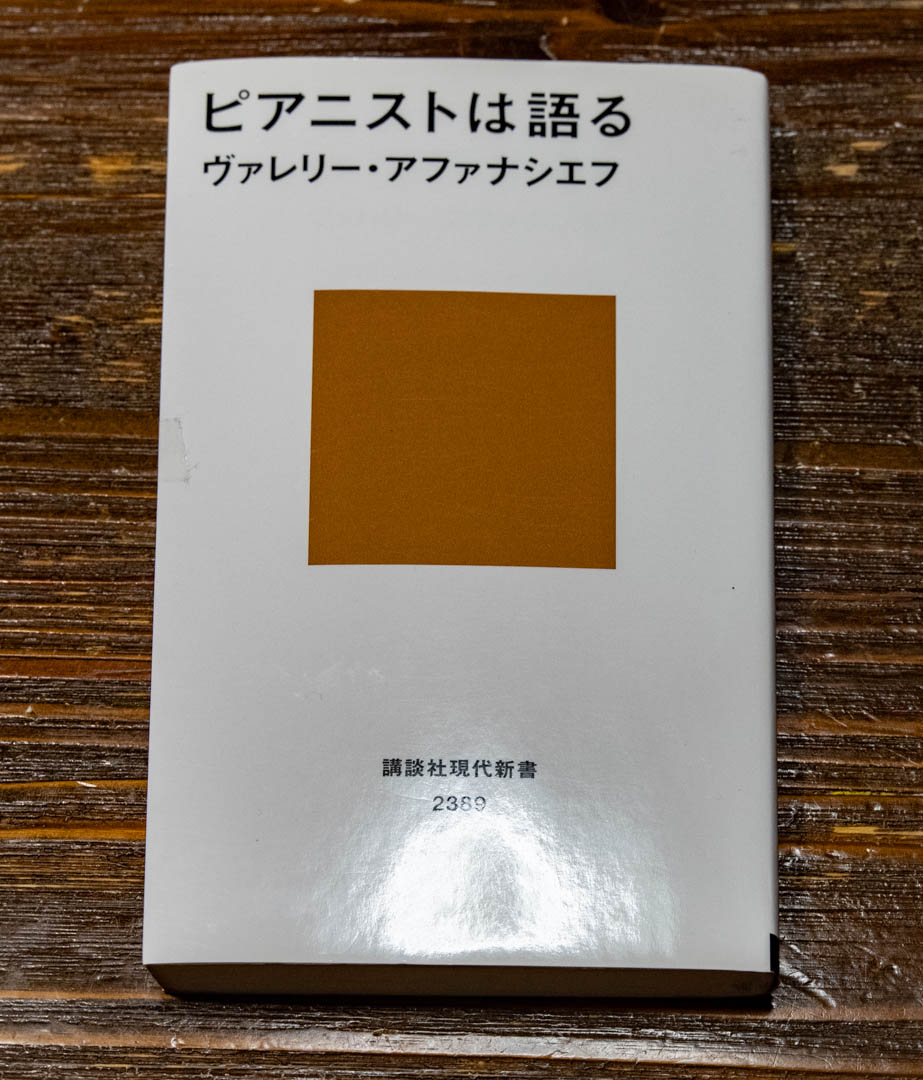

ヴァレリー・アファナシエフの「ピアニストは語る」

ヴァレリー・アファナシエフの「ピアニストは語る」を読了。青澤隆明氏が日本の青山の「蕉雨園」にて英語でインタビューして、そのアファナシエフの応答を日本語訳したものです。このパンデミックの中での読書の中での、ある意味最良のものとなりました。しかも、最近幸運にも一新することが出来て、ピアノの音が本当に美しく響くようになったオーディオセットで、実際にアファナシエフの演奏を聴きながら読む、という贅沢に恵まれました。

ヴァレリー・アファナシエフの「ピアニストは語る」を読了。青澤隆明氏が日本の青山の「蕉雨園」にて英語でインタビューして、そのアファナシエフの応答を日本語訳したものです。このパンデミックの中での読書の中での、ある意味最良のものとなりました。しかも、最近幸運にも一新することが出来て、ピアノの音が本当に美しく響くようになったオーディオセットで、実際にアファナシエフの演奏を聴きながら読む、という贅沢に恵まれました。

直接のきっかけは、アファナシエフによるモーツァルトのイ短調のピアノ・ソナタ(K.310)のアファナシエフの演奏を巡る知人との論争からでした。アファナシエフについては、私はいくつかのCDを聴くことにより、「異才」だと思っていました。「異なる才能」です。そしてこの本を読むことにより、それはかなりの部分正しいことが分かりました。アファナシエフの偉大さは人と違う我が道を行きながら、そしてそれが自然の理を踏み外さないことだと思います。「人と違う演奏」というだけなら、私達は既にグレン・グールドというピアニストを知っています。私も30種類くらいのグールドのCDを持っていますが、必ずしも全てが成功している訳ではありません。しかしながら、これまで私が聴いたアファナシエフの演奏には外れと感じたものがありません。もっともこうした演奏が万人に受け入れられるかはまた別の話で、今回モーツァルトのK.310について論争した相手の方は、残念ながらアファナシエフの演奏がお気に召さないようでした。

この本の前半に書かれている、旧ソ連でのピアニスト養成の教育の素晴らしさというものも興味深かったです。ちなみにアファナシエフはまったくもって早熟型ではなく、晩成型の典型で、早くから期待のエリートピアニストとして育てられた訳ではありませんが、そうした彼でもきちんとチャンスを掴むことが出来ました。また、アファナシエフがホロビッツの演奏の動画を見て、ホロヴィッツの指をピンと伸ばして演奏する姿に、自身が教えられた演奏スタイルのルーツを発見したというエピソードも興味深かったです。またアファナシエフの師の一人であったエミール・ギレリスについては、アファナシエフの演奏を本当に高く買っていたということが良く分かりました。また、アファナシエフがベルギーでの演奏会の後、西側に亡命を図って成功する部分は非常に興味深かったです。優れた芸術家であれば希望すれば簡単に亡命することが出来るのかと思っていたのはまるで違いました。

音楽を聴く上で、アーティストが語ることを別に知ることがプラスになるかマイナスになるか人とアーティスト次第と思いましたが、私は少なくとも彼の演奏をより深く理解出来るようになったと思います。

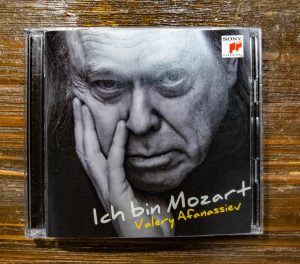

アファナシエフのモーツァルト ピアノ・ソナタ第8番イ短調(K.310)の第2楽章のテンポについて

最近知人とアファナシエフのCDを巡って議論があり、それで色々調べたことが私にはかなり興味深いものだったので紹介します。

最近知人とアファナシエフのCDを巡って議論があり、それで色々調べたことが私にはかなり興味深いものだったので紹介します。

発端は私がアファナシエフの”Ich bin Mozart”(ドイツ語で、「私はモーツァルト」。ちなみにアファナシエフには別に”Je sui Beethoven”(フランス語で「私はベートーヴェン」)というCDもあります)を買ったことです。最近発売されたCDではありませんが、TVの「題名のない音楽会」で紹介されたらしく、e-onkyoというオンキヨーがやっているハイレゾ音源配信サイトがプッシュ広告を出して来てそれで知ったものです。それでハイレゾ音源ではなく国内盤CDを買いました。(SACD)私はこのCDのアファナシエフの演奏も録音も非常に気に入ったので、ある年上の知人(以前勤めていた会社での当時の上司で、オーディオマニア、クラシックファン)にこのCDの海外盤(国内盤はDVDが付いていて高価なので)を贈呈しました。

しかし、このアファナシエフの演奏はそのお方にはお気に召さなかった(後で知りましたが元々アファナシエフが好きでなかったようです)みたいで、特に第2楽章が遅く、リズム感に乏しい、という評価をこちらにメールで送って来ました。それでその時に他の演奏者の第2楽章の演奏時間との比較が付いていました。それが次のものです。(録音の新しい順に並べ替え、リパッティ2種・ブレンデル・グールド・クラウスの新録・ラローチャ・ピリスのライブ・内田光子・ケンプ・ペライア・ハイドシェク・ギレリス・リヒテル・エッシェンバッハ・サイ・ヘブラーの新全集版・バレンボイム・シフ・ギレリス・タッキーノ・メジューエワ・グルダ(旧・新)のデータ追加)

(例)K. 310 イ短調、第2楽章 andante cantabile con espressione

ヴァレリー・アファナシェフ 12:19(2016)

ファジル・サイ 8:05(2014)

イリーナ・メジューエワ 7:24(2014)

アルフレッド・ブレンデル 9:40(2002)

エリック・ハイドシェク 8:25(1992)

マレイ・ペライア 9:35(1991)

ダニエル・バレンボイム 10:40(1991)

マリア・ジョアン・ピレシュ 9:09(1989)

アリシア・デ・ラローチャ 8:30(1989)

スヴャトスラフ・リヒテル 8:01(1989)

イングリッド・ヘブラー 9:34(1986)(新全集)

クラウディオ・アラウ 10:11(1984)

内田光子 10:42(1983)

フリードリヒ・グルダ 9:00(1982)(第2回目)

アンドラーシュ・シフ 7:52(1980)

マリア・ジョアン・ピレシュ 6:30(1974)(東京ライブ)

エミール・ギレリス 10:58(1970)(モスクワライブ)

グレン・グールド 6:18(1969)

リリー・クラウス 8:23(1968)(ステレオ再録)

クリストフ・エッシェンバッハ 8:36(1968)

ワルター・クリーン 7:27(1964)

イングリッド・ヘブラー 8:51(1963)(旧全集)

ヴィルヘルム・ケンプ 6:17(1962)

ガブリエル・タッキーノ 6:59(1961)

ヴラド・ペルルミュテール 6:34(1956)

リリー・クラウス 9:40(1954)

フリードリヒ・グルダ 7:47(1953)(第1回目)

ワルター・ギーゼキング 6:44(1953)

ディヌ・リパッティ 5:58(1950)(ブザンソン告別音楽会)

ディヌ・リパッティ 6:24(1950)(スタジオ録音)

このリストを見た時にすぐに感じたのが、1950年代の録音4つ(リパッティ2種・ギーゼキング・ペルルミューテル)の逆に異常な(Andante指定を無視した)録音時間の短さです。私はすぐにこれはSPレコードの一枚当たりの録音時間が関係しているのでないかと思いました。SPレコード一枚の片面の収録時間は4分ちょっとぐらいしかありません。また、1980年代以降は、ラローチャ・リヒテル・ヘブラー・サイ以外は8分40秒~12分20秒のandanteの範囲にきちんと収まっています。その4人も8分台であり、6分台で弾く人はもはや存在しません。

この第2楽章の演奏時間について色々調べました。結論としては、アファナシエフの演奏はモーツァルトのAndante(歩く速さで)という指定を無視した速すぎる演奏がスタンダード視されていたのを本来のモーツァルトが意図していた速度に戻そうとした画期的な演奏である、ということです。また、アファナシエフの師であるエミール・ギレリスはアファナシエフを除くとこれまでで一番遅い演奏であり、アファナシエフは師のその方向性をより徹底させたのではないかと思います。(このCDはギレリスに献呈されています。)

モーツァルトのこの曲の速度・曲想の指定は上記したように”andante cantabile con espressione”です。速度としてはandante=歩くような速度で、cantabile=歌うように、con expressione=表情ゆたかに、です。(このソナタはモーツァルトが22歳の時にお母さんが亡くなった直後に作曲されたもので、「表情ゆたかに」という指定は重いです。)

モーツァルトの時代にはまだメトロノームは発明されていません。(メトロノームの特許が成立したのが1816年。)現在のメトロノームではAndanteは四分音符=63~76とされています。(なお、従来型の速度指定をピンポイントでメトロノームの一つのテンポに換算することは出来ませんが、それでもmoderato > andante > adagioといった相対的な速度の順位は厳然としてありますので、この例のように範囲をもって当てはめることは十分可能と考えられます。)スマホのメトロノームアプリを用いて、手持ちのリパッティの1950年のスタジオ録音とアファナシエフの実際のテンポを測ってみました。結果は、

リパッティ 6分24秒 テンポ:四分音符=82(Moderato)

アファナシエフ 12分19秒 テンポ:四分音符=63(Andante)

となり、モーツァルトの指定に忠実なのはアファナシエフの方という結果になりました。

なお、Andante=70くらいで演奏した場合の演奏時間は丁度10分になります。(ピティナ・ピアノ音楽事典というサイトによる。)

実際に、https://mikiki.tokyo.jp/articles/-/12417 に下記の説明があります。

「(前略)アファナシエフは楽譜に記されたテンポには極めて忠実な姿勢を貫いた上に創造的な自由を加えている。それは1993年録音のモーツァルト・アルバムにおいても同じことを言うことができる。確かに他の演奏家より速度は遅いものの正確なテンポの裏打ちがあるので決して鈍重ではなく、今なお色褪せることのない名演である。」

私はこの説明に完全に同意します。また国内盤のライナーの中でアファナシエフはモーツァルトの言葉を引用しており、それは自分の曲を速いテンポで弾き飛ばす演奏者に対する苦言で「速く演奏する方が簡単なのだ」と言っています。

従来このK.310のテンポが速めだった理由ですが、おそらSP時代のSPの収録時間の制限からやむを得ず採用された速いテンポが長くそれがまるで標準であるかのように考えられ、そうした演奏を聴いて育ったピアニストにも影響を与えた結果として速いテンポが定着したのではないかと思います。

SP時代の収録の仕方として、上記のリパッティのスタジオ録音の実例を挙げます。

オリジナルのSP

https://www.straight-records.jp/?pid=143182976

上記をDSD音源にした時のデータ

https://shinshuu.com/dsda/jckt/3551.jpg

SPレコードは2枚4面で、

一面:第1楽章 4:07

二面:第2楽章(1) 3:49

三面:第2楽章(2) 2:31

四面:第3楽章 2:57

何と第2楽章は6分24秒で弾いても片面に収まらないで2面に分割されています。2楽章を楽譜の指定通り10分で弾くと、もう片面必要になり三枚組になってしまい、しかも片面が残るので別の曲とカップリングする必要が出てきます。売価も上がります。(1950年頃のSP一枚の値段は調べていませんが、昭和初期だと今の感覚では一枚2万円ぐらいだったと聴いています。多少安くなっていたとしても一枚=1万円ぐらいでしょうか。)

この時代のSPはやはりピアニストがかなり協力してテンポを変えてでもSPの枚数を減らして売価アップを抑えるということが行われていたんだと思います。少なくとも1950年代の録音が3例も6分台で弾いている(しかも現在=1980年以降では誰も6分台では弾いていない)という事実からはそれ以外は考えにくいです。たとえばゲルハルト・ヒュッシュの「冬の旅」の第一曲「おやすみ」で、ヒュッシュは4番まである歌詞の内、2番を歌っていません。これもSPの片面の録音時間の制限からだと思います。また、私が高校生の時に購入したフルトヴェングラーのいわゆるバイロイトの第9は、LP一枚に無理矢理収録したもので、第三楽章が途中で切れていました。正直な所、こういう風に楽章の途中で中断が入るのはとても嫌でした。SPの時代でも楽章の途中で切れてレコードを裏返すあるいは次のレコードをセットすることによる音楽の中断はやむを得ないとはいえ歓迎されなかったと思います。

補足:

議論の中で、当時のピアノフォルテはまだ初期の段階で音があまり伸びずぶつ切りみたいになるので速く弾かないといけなかった、みたいなのが出ました。これについても検証しました。アレクセイ・リュビモフという人が、モーツァルトも使っていたというアントン・ヴァルターのピアノフォルテでこの曲を演奏しています。演奏時間は9:00でテンポは四分音符で74でandanteでした。(Andanteに入る演奏時間は8分40秒~12分20秒ということになります。)また多少今のピアノに比べると確かに音の減衰が速めですが、それでもぶつ切りという感じにはまったく聞えず、速く弾くことの理由になるとは思えません。

MQAへの疑問

MQAというハイレゾの形式の音源を聴き始めて3日ですが、早くもこの方式はインチキではないかと思うようになりました。

MQAというハイレゾの形式の音源を聴き始めて3日ですが、早くもこの方式はインチキではないかと思うようになりました。

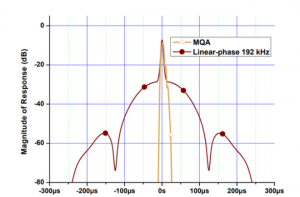

左のグラフはMQAが単に圧縮形式というだけでなく、より音が良いという説明に使われているものですが、要するに従来のデジタル録音は、音の立ち上がり・立ち下がりの前後に一種のノイズが乗って、立ち上がり・立ち下がりとも丸く広がってしまうのを、MQAでは非常にシャープに出来ると言っています。

しかし、これは当然元のマスターの音をデジタル的に加工して作っている訳で、写真で言うならフォトレタッチでコントラストを上げたり、シャープネスを上げるのと似ています。しかし写真と違うのは、写真の場合は一枚一枚最適なレタッチは違い、プロの写真家であれば全ての写真に一括していつも同じシャープネスをかけたりしません。しかしMQAでは元のマスターがどのような音であるかに関わらず、常にこのような処理が入る訳です。これまでMQA-CDをリッピングしたもの2種とe-onkyoでダウンロードしたアルバム2枚でMQAの音を聴きました。私の印象では直接音がやや細身になって、間接音から分離されて聞こえるような傾向を感じました。この傾向はソースによっては好ましいでしょうが、全てのソースにいいかというと大いに疑問です。また、今使っている超三結アンプとONKYOのD-77NEの組み合わせでは、ピアノの高音がSACDやDSD音源では本当に綺麗に繊細に響きますが、MQA音源ではわずかですが、濁りみたいな歪みを感じました。もしかするとそれはMQAが上記の処理をした結果の副作用として出てきている可能性があります。実はe-onkyoで売られているMQA音源には単なるMQAとMQA Studioがあります。後者の意味が分からなかったのですが、後者は元々その音源のマスターを作った人がMQA処理した後の音を確認して承認したもの、ということみたいです。ということは、逆に言えば単なるMQAは元のマスター作成者が承認していない勝手な音の加工をしているということになります。ちなみにMQAは非可逆の処理であり、一度MQAにしたものを元の音には戻せません。

それからMQA-CDもきわめてナンセンスです。ちなみにこんなものを売っているのは日本だけです。ハイレゾのCDとしてはSACDが既にありますが、プレーヤーが最低でも9万5千円くらいするし、またPCでは再生出来ないので(ハイブッリド盤は除く)、マニア以外にはほとんど普及していません。というか既に若い人はCDを買うことをしなくなっています。そこにおいてMQA-CDをかけられるCDプレーヤーは現時点で最低16万円です。普通のCDプレーヤーにMQAフルデコーダーを組み合わせるというやり方もありますが、そのデコーダーも最低で14万円くらいです。一体誰がそんなものを買うのでしょうか。

河村尚子さんのベートーヴェンのソナタ

河村尚子さんのベートーヴェンのソナタが素晴らしいです!

河村尚子さんのベートーヴェンのソナタが素晴らしいです!

現在第3集まで出ています。ドイツのブレーメンでの録音で、面白いのは調律師の名前が出ていることで、ゲルド・フィンケンシュタインという人です。面白いことに、アファナシエフのCDの多くもこの人が調律師として名前が出ています。河村尚子さんはこの調律師のことを「魔法の調律師」と呼んでいます。

河村尚子さんの最初のCDは2009年に出ていますが、私は日本での最初のCD「夜想」を聴いてすぐ好きになり、これまでコンサートも2回行ってます。

これまでショパン弾きとベートーヴェン弾きは分かれていて両方弾く人はあまり多くなかったように思いますが(特に女性ピアニスト)、最近は両方こなす人が多いようです。例えばメジューエワさんも両方こなします。

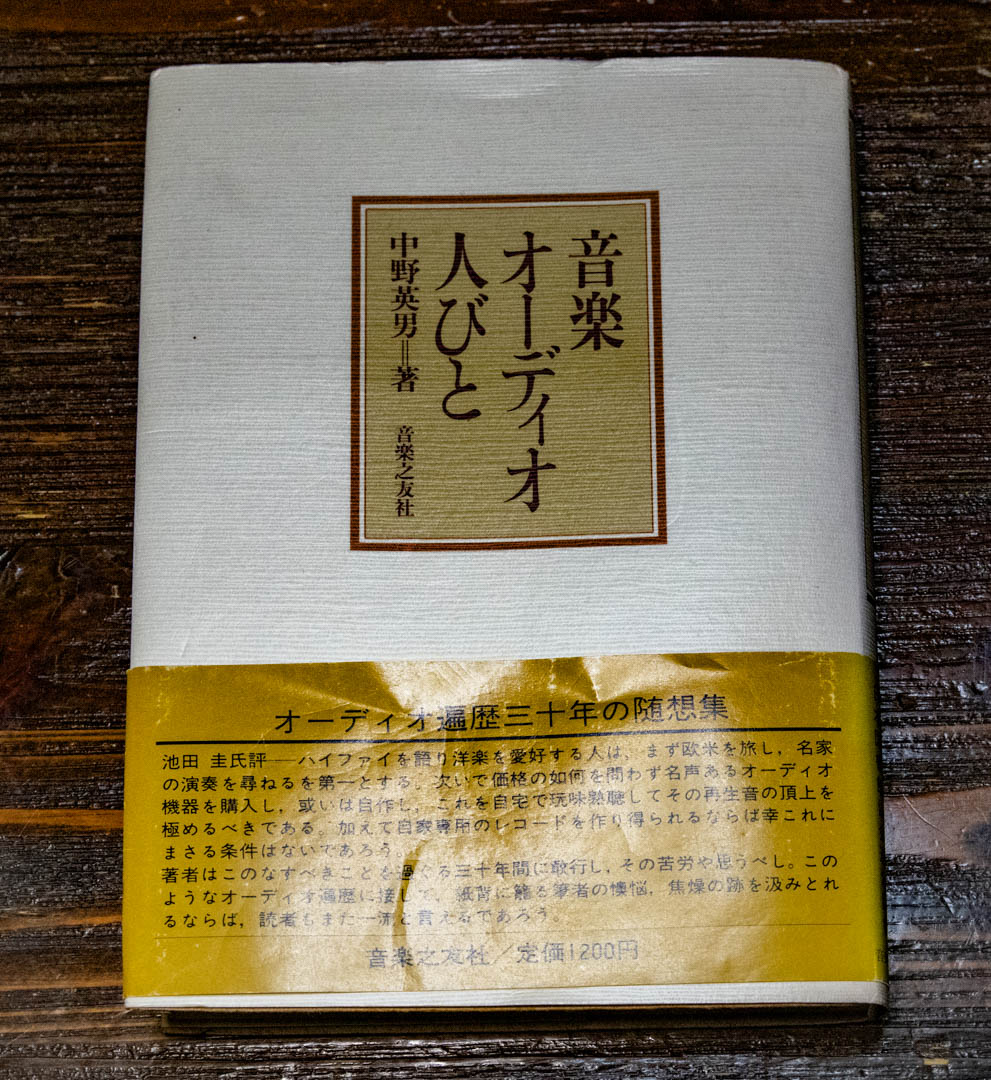

中野英男さんの「音楽 オーディオ 人々」

中野英男さんの「音楽 オーディオ 人々」を読了。筆者はトリオ(現JVCケンウッド)の3人の創業者の一人で、残りの2人の春日兄弟とは義兄弟の関係。トリオの社長、会長を務められました。オーディオ会社の経営者であり、同時に大変なオーディオマニアで、JBLのパラゴンという有名なスピーカーを日本で初めて買った人ですし、またVita Voxもそうです。さらにはトリオにレコード部門を作り、シャルランという録音の良さで有名なレーベルのLPを日本で販売したり、またジャズで有名なECMブランドのLPを日本で販売したりしています。今はこういう経営者でかつオーディオマニアって人はほぼいないですね。(日本の話)

中野英男さんの「音楽 オーディオ 人々」を読了。筆者はトリオ(現JVCケンウッド)の3人の創業者の一人で、残りの2人の春日兄弟とは義兄弟の関係。トリオの社長、会長を務められました。オーディオ会社の経営者であり、同時に大変なオーディオマニアで、JBLのパラゴンという有名なスピーカーを日本で初めて買った人ですし、またVita Voxもそうです。さらにはトリオにレコード部門を作り、シャルランという録音の良さで有名なレーベルのLPを日本で販売したり、またジャズで有名なECMブランドのLPを日本で販売したりしています。今はこういう経営者でかつオーディオマニアって人はほぼいないですね。(日本の話)

1972年に春日兄弟はトリオを辞めてアキュフェーズ(最初はケンソニック)を作りますが、Wikipediaには「社内クーデター」とありましたが、中野さんは特にこの本の中で二人を批判的に書いたりはしておらず、むしろ春日二郎氏(アキュフェーズ初代社長)を「天才」と呼んでいます。私の推測は、1971年のニクソンショックによる円高(1ドル=360円が308円になった)によって輸出比率の高かった当時のトリオの業績が悪化し、銀行から役員を迎えたりしていますので、その辺の責任を取らされたのではないかと思います。

また、面白かったのが、高級プリメインアンプのKA-8004のエピソードです。何でもトリオの自信作として出したものが、試供品がある評論家に酷評され、既に生産に入っていたのを中止。そうしたら技術系ではない社員が「こうすれば良くなる」と言って来たのがコンデンサー2個をあるメーカーのものに変えるだけ。しかしそれで高音のざらつきが取れ、きわめていい音になるのを皆が確認。件の評論家も「初めて石のアンプが真空管と同じ音の艶を出した」と一転して激賞。しかし、そのコンデンサーは既に3年前に生産中止になったもので、ジャンク屋でしか入手出来ない。メーカーに打診したら最小発注数30万個ならやるが、納期は3ヵ月という回答。それで全国の支店に声を掛けジャンク屋を訪ね回ってなんとかコンデンサーを入手ししのいでいたが、コンデンサー屋から3ヵ月後に届いたものがまったく音が良くなく使えない。結局、ジャンク屋からの入手が出来なくなった時点で生産中止という顛末です。このトラブルは春日兄弟退社の一年後ぐらいのことなので、これによってお二人が責任を取って辞めたということではないようです。

また、この事件をきっかけにアンプの最終的な音質をチェックし責任を持つ音質係という役職が作られますが、それに従事していた30歳ぐらいの社員が、当時会長であった中野さんに「一生この仕事をやらせて欲しい。」と直訴してきたそうです。

このトリオに限らず、昔のソニーとかホンダとか、フロンティア精神に満ちあふれていた会社が今の日本には残念ながら見当たりません。