4Kチューナーを購入し、我が家で4K放送が見られるようになりました!(4K対応TVを買ったのは昨夏)Netflixの4K映画の時は正直な所違いが分かりませんでしたが、NHKの海外ロケの画像ははっきり違いが分かります。TVの下にあるのがチューナーで、TVと合わせソニー製。

4Kチューナーを購入し、我が家で4K放送が見られるようになりました!(4K対応TVを買ったのは昨夏)Netflixの4K映画の時は正直な所違いが分かりませんでしたが、NHKの海外ロケの画像ははっきり違いが分かります。TVの下にあるのがチューナーで、TVと合わせソニー製。

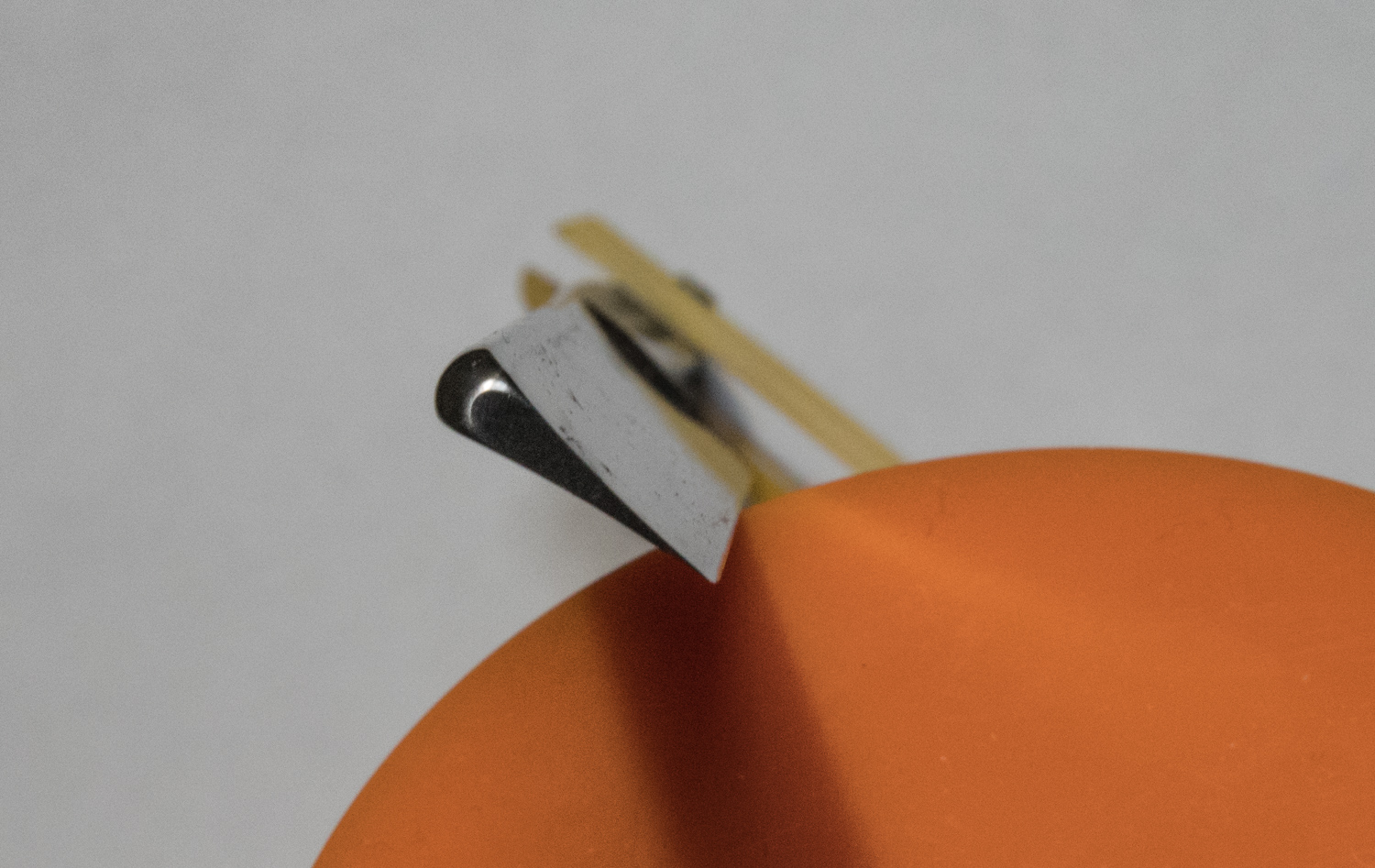

THIERS – ISSARDのストレートレザー

セカイモン(eBay)から届いた5本目の西洋剃刀、THIERS – ISSARD(フランス、多分「ティアリサー」と発音するようです)のFull Hollowタイプ。これまで買ったものの中で一番高く(日本剃刀を除く)送料を合わせると2万円近くになりました。しかし、これが良かった!これまでFull Hollowは私の肌には合わず、Wedgeに近いベタ刃の方がいいと思っていました。しかし、このTHIERS – ISSARDのは、快適な剃り音を立てつつも、刃が勝手な方向に歪んだりはせず、薄い刃でもしっかり感があります。多分Dovoより刃の高さが若干高いのと、刃先が丸みを帯びているのが相乗効果で利いているのかな、と思います。結果的にこれまでの日本剃刀を入れると6種類の剃刀の中で、一番剃り残しが少なく綺麗に剃れました。これなら慣れてくれば西洋剃刀だけで十分で仕上げで電気剃刀を使う必要がなくなるような気がします。高いけれど良い買い物でした。

セカイモン(eBay)から届いた5本目の西洋剃刀、THIERS – ISSARD(フランス、多分「ティアリサー」と発音するようです)のFull Hollowタイプ。これまで買ったものの中で一番高く(日本剃刀を除く)送料を合わせると2万円近くになりました。しかし、これが良かった!これまでFull Hollowは私の肌には合わず、Wedgeに近いベタ刃の方がいいと思っていました。しかし、このTHIERS – ISSARDのは、快適な剃り音を立てつつも、刃が勝手な方向に歪んだりはせず、薄い刃でもしっかり感があります。多分Dovoより刃の高さが若干高いのと、刃先が丸みを帯びているのが相乗効果で利いているのかな、と思います。結果的にこれまでの日本剃刀を入れると6種類の剃刀の中で、一番剃り残しが少なく綺麗に剃れました。これなら慣れてくれば西洋剃刀だけで十分で仕上げで電気剃刀を使う必要がなくなるような気がします。高いけれど良い買い物でした。

原子力潜水艦シービュー号の第2シーズンのまとめ

原子力潜水艦シービュー号の第2シーズンのまとめです。放送年は1965年から1966年にかけてで、全26話です。各話のタイトルは、Jonah and the Whale, Time Bomb, …And Five of Us are Left, The Cyborg, Escape from Venice, The Left-Handed Man, The Deadliest Game, Leviathan, The Peacemaker, The Silent Saboteurs, The X Factor, The Machies Strike Back, The Monster from Outer Space, Terror on Dinosaur Island, Killers of the Deep, Deadly Creature Below!, The Phantom Strikes, The Sky’s on Fire, Graveyard of Fear, The Shape of Doom, Dead Men’s Doubloons, The Death Ship, The Monster’s Web, The Menfish, The Mechanical Man, The Return of the Phantom です。

原子力潜水艦シービュー号の第2シーズンのまとめです。放送年は1965年から1966年にかけてで、全26話です。各話のタイトルは、Jonah and the Whale, Time Bomb, …And Five of Us are Left, The Cyborg, Escape from Venice, The Left-Handed Man, The Deadliest Game, Leviathan, The Peacemaker, The Silent Saboteurs, The X Factor, The Machies Strike Back, The Monster from Outer Space, Terror on Dinosaur Island, Killers of the Deep, Deadly Creature Below!, The Phantom Strikes, The Sky’s on Fire, Graveyard of Fear, The Shape of Doom, Dead Men’s Doubloons, The Death Ship, The Monster’s Web, The Menfish, The Mechanical Man, The Return of the Phantom です。

第2シーズンの最大の特長はなんといっても、フライングサブという新しいメカが追加になったことです。このフライングサブはシービュー号から発進出来、海中だけでなく空中も高速に飛行出来るという優れもので、シービュー号だとどうしても移動に時間がかかってしまう、という制約を取り除いて、ストーリーの幅を拡げてくれたと思います。もっともフライングサブの羽の部分の面積は極めて少なく、いくら強力なジェットエンジンでも、空中を飛行するのは無理に思いますが、まあそれを言えばサンダーバード2号だってそうですから、野暮は言わないことにします。また、フライングサブの搭載に合わせ、シービュー号自身にもレーザーが装備され、近距離の敵相手には威力を発生するようになりました。レーザーはフライングサブにも装備されています。

それから、第2シーズンのもう一つの特長は、007を始めとするスパイ物が当時全盛だった影響を受けて、それを安っぽく真似したようなストーリーがいくつかあることです。名優リチャード・ベースハートにショーン・コネリーみたいな役を演じさせるのにはかなり違和感がありました。

さらにもう一つの特長は、「ネタに困ったら怪物を出す」ということで、全26話の内、実に9回がこの手の怪物がらみです。(大クジラ(2回)、巨人、宇宙生物、謎のへドラに似た怪物、巨大電気クラゲ、巨大海中グモ、半魚人、恐竜)デヴィッド・ヘディスンがインタビューで嘆いていたように、こうした怪物の登場する回はストーリーが単純になり、俳優達が演技をする余地がほとんど無くなってしまいます。おそらく、怪物を出すと視聴率が一時的に上がったのかもしれませんが、ちょっと安易と言わざるを得ません。多分第3シーズン・第4シーズンではこの傾向がもっとひどくなるんじゃないかと思います。

最後に、回数として沢山はありませんが、第1シーズンで目立った「冷戦もの」に加え、第2シーズンではアメリカ内部での権力争いみたいな話があり、なかなか興味深かったです。

第2シーズンで個人的に一番良かったと思う話は、”The Killers of the Deep”ですね。シービュー号自体はあまり活躍しないのですが、ネルソン提督が駆逐艦の艦長代行となり、某国の潜水艦と戦う話です。

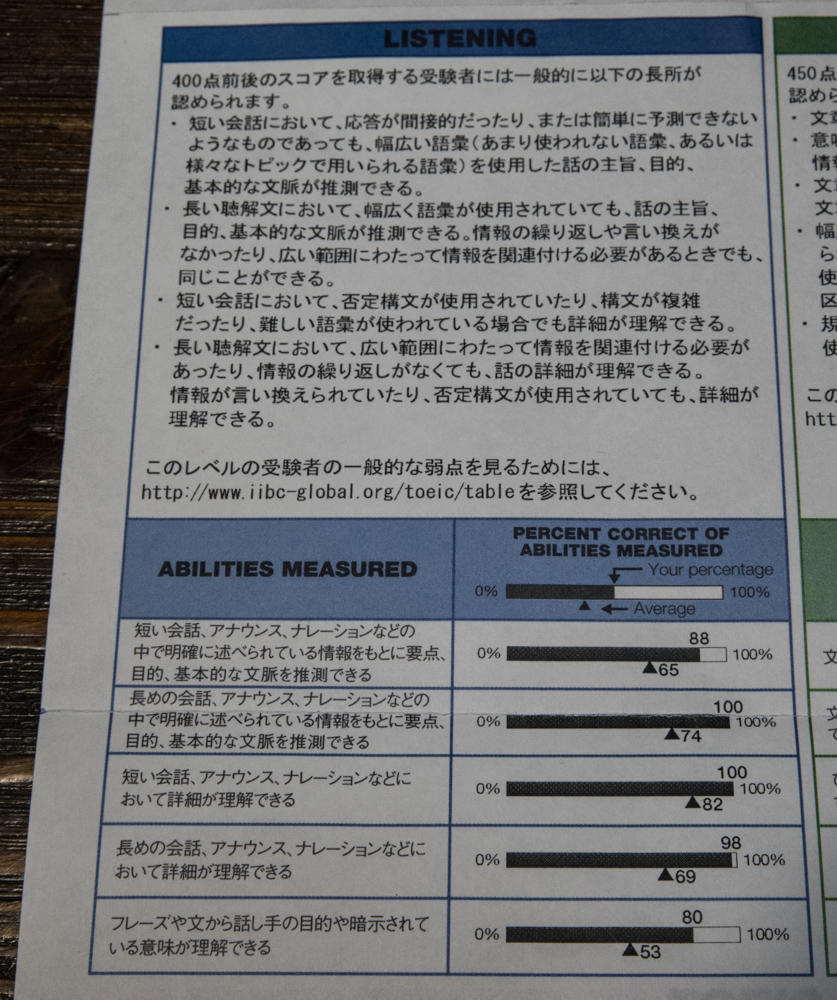

TOEIC L&R 237回の成績通知とリスニングが満点になった推定理由

TOEIC 237回の正式な成績通知が今日届きました。でリスニングは今回初めて495点の満点だったんですが、各パートの正解率を見る限り、何でこれで495点が取れたのか非常に不思議です。おそらく100問の内の正解数はせいぜい95~96問ぐらいだ思います。それで満点となる理由ですが、

(1)最近のリスニングは高得点者を少なくするために、一部で異常に難しい問題が混ぜられている。しかしそれを単純な正答率で点を付けると、過去のそれほど難しくなかった時の試験との整合性が取れなくなる。なので単純な正解率の平均によって調整が行われ、100%の正答率ではなくても満点になる。

(2)今回のパート2で3択の選択肢のどれが正解かほとんど判断できない問題が確実に2問ありました。(私が受けたバージョンは、パート1の写真にコインランドリーみたいなのがあったものです。)リスニングについてはここ数年最低毎日90分は英語を聴いていますから、問題が聴き取れないということはほとんどありません。しかしこの2問については聴き取れたとしても、選択肢でどれを選ぶべきかが非常に曖昧でした。おそらくこの2問はあまりに正解率が低かったので採点から除外されたのではないかと思います。この2問を除けば、後間違えたのが2問くらいなら十分満点の可能性はあります。

ということで、先日S&Wのおかしさ満点の採点について疑問を呈しましたが、L&Rはそれよりはましとはいえ、何かとても変なテストになってきているように思います。

原子力潜水艦シービュー号の”The Return of the Phantom”

原子力潜水艦シービュー号の”The Return of the Phantom”を観ました。タイトル通り、”The Phantom Strikes”’(第一次大戦の時のドイツのUボートの艦長の亡霊がクレーン艦長の肉体を乗っ取ろうとする話)の続篇です。ということは”The Phantom Strikes”の視聴率が良かったのでしょうか。しかし、個人的にはあの話をまた引っ張るのはちょっと止めてくれよ、という感じです。今回はネルソン提督はクルーガー艦長の脅しに屈し、クレーン艦長を銃で撃ち、瀕死の状態になったクレーンの肉体はクルーガーに乗っ取られてしまいます。しかし、チップ副長は、原潜には必要の無い浮上をクルーガー艦長が乗っ取ったクレーン艦長が命じたことで、クレーン艦長が本人ではないことに気がつきます。それで肉体を手に入れたクルーガーがやりたかった事は、昔ハワイの近くの島で出会った女性との愛を復活させることで、その女性も当然とっくに死んでいますが、クルーガーは生きているダンサーの女性をその女性の墓に連れて行き、その女性も蘇らせようとします。最後はシービュー号のミサイルが島を吹っ飛ばして、クルーガーもその女性の霊も一緒に消滅します。(クレーン艦長と拉致された女性はネルソン提督が助け出しました。)

原子力潜水艦シービュー号の”The Return of the Phantom”を観ました。タイトル通り、”The Phantom Strikes”’(第一次大戦の時のドイツのUボートの艦長の亡霊がクレーン艦長の肉体を乗っ取ろうとする話)の続篇です。ということは”The Phantom Strikes”の視聴率が良かったのでしょうか。しかし、個人的にはあの話をまた引っ張るのはちょっと止めてくれよ、という感じです。今回はネルソン提督はクルーガー艦長の脅しに屈し、クレーン艦長を銃で撃ち、瀕死の状態になったクレーンの肉体はクルーガーに乗っ取られてしまいます。しかし、チップ副長は、原潜には必要の無い浮上をクルーガー艦長が乗っ取ったクレーン艦長が命じたことで、クレーン艦長が本人ではないことに気がつきます。それで肉体を手に入れたクルーガーがやりたかった事は、昔ハワイの近くの島で出会った女性との愛を復活させることで、その女性も当然とっくに死んでいますが、クルーガーは生きているダンサーの女性をその女性の墓に連れて行き、その女性も蘇らせようとします。最後はシービュー号のミサイルが島を吹っ飛ばして、クルーガーもその女性の霊も一緒に消滅します。(クレーン艦長と拉致された女性はネルソン提督が助け出しました。)

これで第2シーズンは終わりです。第1シーズンの時もそうでしたが、オマケでデイヴィッド・ヘディスンのインタビューがついています。アーウィン・アレンは名セールスマンで名プロデューサーだが良い監督ではなく、特に生身の俳優達とのコミュニケーションが取れず、またユーモアの感覚もほとんど無かったことが暴露されています。またシービュー号の後半の2年間では奇妙な怪物のオンパレードで、せっかく集められた俳優達は自分達の演技がほとんど無用のものとなって、フラストがたまっていた、と告白しています。

小沢さとるの「サブマリン707」と「青の6号」

小沢さとるの「サブマリン707」と「青の6号」を読了。「青の6号」は確か大学時代にも一度読み直していますが、「サブマリン707」を全部読み直すのは、実に53年ぶりくらいになります。私が幼稚園児の頃、亡父は何故か毎週私と兄に駅の売店で買った少年キング(兄用)と少年サンデー(私用)を持って帰ってくれていました。それで私が夢中になって読んでいたのが、この小沢さとるの2つの潜水艦漫画です。もっともサブマリン707の連載が1963~66年、青の6号が67年なんで、おそらく私が主に読んでいたのは青の6号の方ではないかと思います。ちなみに原子力潜水艦シービュー号が1964年から、スティングレイ(サンダーバードのジェリー・アンダーソンのスーパーマリオネーション作品)がやはり1964年からであり、小沢さとるの潜水艦漫画はその2つにむしろ先駆けています。1960年代にこうした潜水艦が主人公のフィクション作品が多く現れた理由ですが、いくつか考えられます。

(1)1955年に最初の原子力潜水艦ノーチラス号が就航し、それまでの定期的に酸素を取り込むため海面に浮上する必要があるディーゼルエンジン形の潜水艦に比べ潜行時間がほぼ制限無しになり、軍事的な重要性と作戦能力が飛躍的にアップした。

(2)同じくその原子力潜水艦にポラリス形のICBMが備えられたもの(弾道ミサイル原子力潜水艦(SSBN))が1960年より実戦配備され、敵国から核攻撃を受けた場合の反撃手段として戦略的価値もそれまでとは比べられないほど増大した。

(3)1960年にバチスカーフ(深海用潜水艇)であるトリエステ号が、マリワナ海溝の最深部約11,000メートルに初めて達成した。

(4)フランスの海洋学者クストーによる深海を扱ったドキュメンタリー映画「沈黙の世界」が1956年に封切られ、カンヌ映画祭でパルムドールを受賞。

(5)1950年代からの米ソの宇宙開発競争と平行し、海の中も人類に残された最後の秘境のもう一つのものとして関心が高まった。(1961年のJFKの有名な”Moonshot”スピーチにも深海探索が出てきます。)

以上は世界共通ですが、日本では更に、

(1)戦争終結から15年以上が経過し、ようやく第2次世界大戦、太平洋戦争を振り返ろうという動きが強くなり、戦記物ブームが起きた。漫画にも多数の戦記物が登場。(「紫電改のタカ」「0戦はやと」「ゼロ戦レッド」など)

(2)忍者物のブームがやはり1960年代に起きた。小説では山田風太郎の忍法帖シリーズ。漫画では白土三平や横山光輝など。潜水艦は海の忍者みたいなものなので、共通性がある。

といったことが原因として挙げられると思います。

それで小沢さとるの2つの作品ですが、この2つは続けて連載されたのであり、2つの間にかなりの共通性があります。つまり、艦長の顔や性格がほとんど同じ、707の後半で国際組織に707号が所属するようになるが、それが発展して青の6号の「青の機関」(海洋航行の安全を守る国際機関)になったと考えられます。また707号のシュノーケルに付けられた「顔」マークが、青の6号での新生6号にもまったく同じ物が付けられています。

小沢さとるは、高校時代に手塚治虫のアシスタントをやっていたということですが、絵的にはむしろ横山光輝と非常に似ていて、実際に後に「ジャイアントロボ」で小沢と横山の共作が実現しています。また、小沢は専業の漫画家ではなく、新日鉄や日野自動車で働いていたメンテナンス系のエンジニアでした。そういう経歴が、当時としてはかなりしっかりした潜水艦の考証に役だっていたと思われ、今読んでも当時の潜水艦の最新の技術をよく採り入れていて、なおかつオリジナルの設定も追加しており、その辺りのバランスが見事と思います。

また、1963年というと第2次世界大戦が終わってまだ18年であり、それが設定に反映して707号の艦長はドイツに派遣されUボートの艦長として活躍していたという設定であり、また敵側にも元ドイツのUボート艦長というのが登場します。また青の6号の方では、沈没した戦艦大和を改造して潜水艦として用いるという話が出てきます。

原子力潜水艦シービュー号をずっと観ていますが、フラストが貯まるのが、潜水艦同士の戦いというのがほとんど登場しないことで、登場しても息のつまる潜水艦同士の戦いという感じではなく、あっさりケリがついてしまうケースが多いです。それに対し小沢さとるの2つの漫画は、そのほとんどが潜水艦 対 潜水艦の緊迫した戦いを描いています。

子供の頃夢中だったものも、大きくなってから再度見てみると意外と詰まらなかった、ということはありがちですが、この小沢さとるの2つの漫画は、ものすごい傑作という程ではないですが、それなりに今でも楽しめる作品でした。

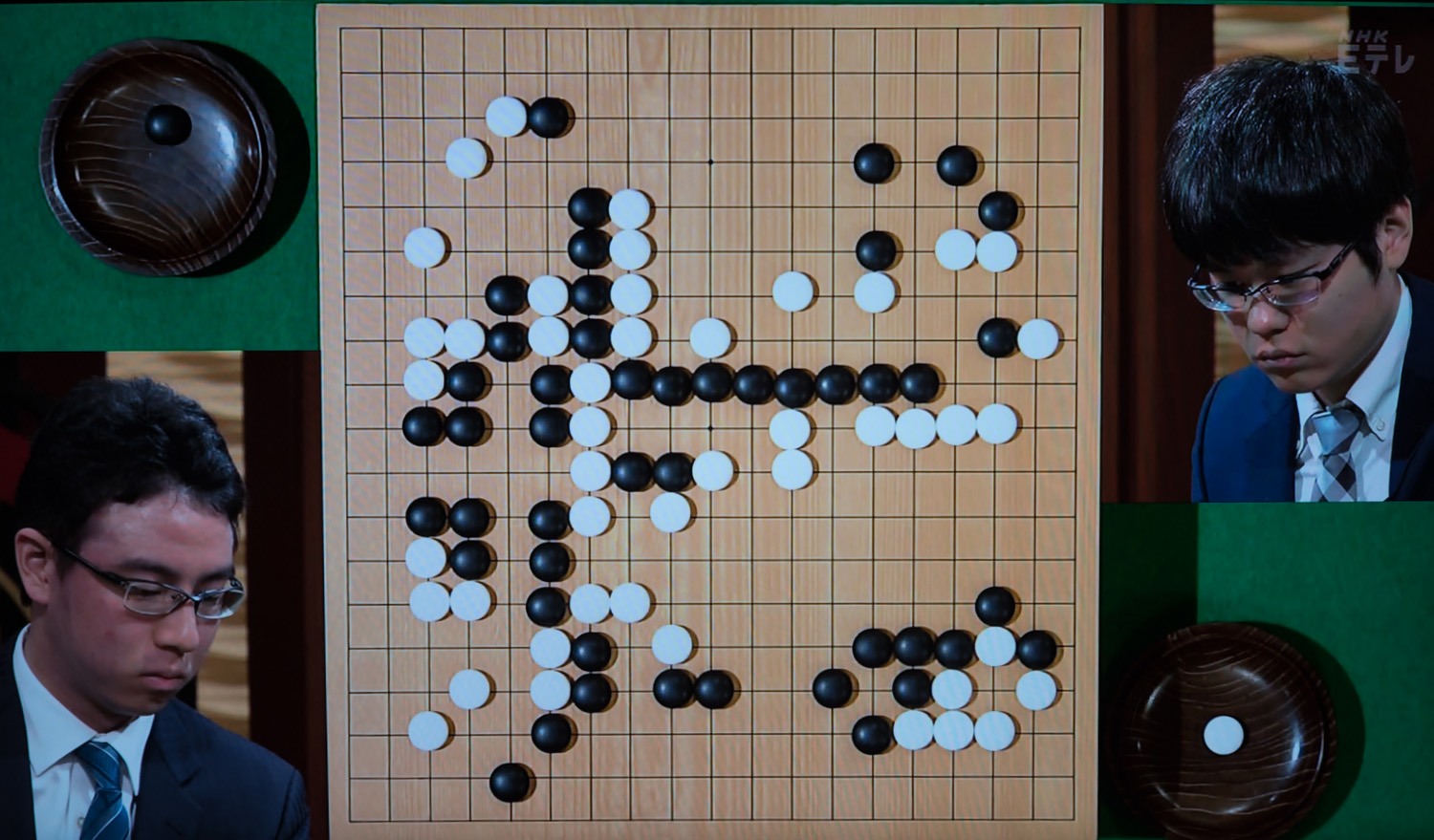

NHK杯戦囲碁 一力遼8段 対 余正麒8段

本日のNHK杯戦の囲碁は、本日より準々決勝で黒番が一力遼8段、白番が余正麒8段の対戦です。二人共に7大タイトルの挑戦経験があり、同じく二人共に井山裕太5冠王の壁に阻まれていますが、近い将来どちらも7大タイトルを取るのはまず間違いないと思います。右下隅で、黒の一間締まりに白がいきなり横付けしました。最近では珍しくない打ち方のようです。結果として黒の厚み、白の実利になりましたが、将来の劫が残りました。左下隅で黒が下辺から掛かったのに、白はある意味置き碁定石とも言われていたツケノビ定石を選択しました。この定石は自分も固まるけど相手も固めるので妙味がないとされ、プロで打つ人は少なかったのですが、今はAIの影響でむしろ簡明でマギレが少ない打ち方として採用されるようになっています。黒は隅への伸び込みではなくコスミを選択しました。定石完了後、黒は下辺から押していって下辺の拡大を図りましたが、白はハネてそれに対し黒は切ってここから戦いが始まりました。黒は左辺に根を下ろし、左下隅の白に対する狙いを残しました。ここでのその後の折衝の結果、黒は白2子を取ってはっきり活き、代償に白は左上隅を固め更に中央に厚みを築きました。この結果は互角か黒に不満がない、というものでした。黒はその後白の中央の厚みの断点を覗いて行きました。白は当然継がずに反発し、黒も覗いた石を担ぎ出して、ここでまた戦いになりました。黒は覗いた石の一団を上辺の黒に連絡し、白に断点を継がせれば互角でしたが、敢えて切りを決行しました。当然白は中央と上辺の連絡を遮ってきましたが、そこの折衝の結果、大きな劫が発生しました。白は左辺で取られていた白2子を生還させる手を劫材にしましたが、黒は構わず劫を解消しました。この結果、黒は上辺の白を取り込んで大きな黒地を得ました。代償で白は左辺の黒を取り込み左辺を大きな白地にしました。しかしこの収支は黒が得しており、ここではっきり黒が優勢になりました。左辺もまだ攻め取りになる可能性が残っています。白はその後右上隅を侵略し、更にそれに絡めて上辺での策動を狙いましたが、結果として手はありませんでした。その後右下隅で劫が始まり、白はそこで活きましたが、黒が左下隅で隅に寄りついたことで左辺に置きからの手が生じました。最初劫かと思いましたが、結局取られていた黒石が活きる手が出来、ここで白の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、本日より準々決勝で黒番が一力遼8段、白番が余正麒8段の対戦です。二人共に7大タイトルの挑戦経験があり、同じく二人共に井山裕太5冠王の壁に阻まれていますが、近い将来どちらも7大タイトルを取るのはまず間違いないと思います。右下隅で、黒の一間締まりに白がいきなり横付けしました。最近では珍しくない打ち方のようです。結果として黒の厚み、白の実利になりましたが、将来の劫が残りました。左下隅で黒が下辺から掛かったのに、白はある意味置き碁定石とも言われていたツケノビ定石を選択しました。この定石は自分も固まるけど相手も固めるので妙味がないとされ、プロで打つ人は少なかったのですが、今はAIの影響でむしろ簡明でマギレが少ない打ち方として採用されるようになっています。黒は隅への伸び込みではなくコスミを選択しました。定石完了後、黒は下辺から押していって下辺の拡大を図りましたが、白はハネてそれに対し黒は切ってここから戦いが始まりました。黒は左辺に根を下ろし、左下隅の白に対する狙いを残しました。ここでのその後の折衝の結果、黒は白2子を取ってはっきり活き、代償に白は左上隅を固め更に中央に厚みを築きました。この結果は互角か黒に不満がない、というものでした。黒はその後白の中央の厚みの断点を覗いて行きました。白は当然継がずに反発し、黒も覗いた石を担ぎ出して、ここでまた戦いになりました。黒は覗いた石の一団を上辺の黒に連絡し、白に断点を継がせれば互角でしたが、敢えて切りを決行しました。当然白は中央と上辺の連絡を遮ってきましたが、そこの折衝の結果、大きな劫が発生しました。白は左辺で取られていた白2子を生還させる手を劫材にしましたが、黒は構わず劫を解消しました。この結果、黒は上辺の白を取り込んで大きな黒地を得ました。代償で白は左辺の黒を取り込み左辺を大きな白地にしました。しかしこの収支は黒が得しており、ここではっきり黒が優勢になりました。左辺もまだ攻め取りになる可能性が残っています。白はその後右上隅を侵略し、更にそれに絡めて上辺での策動を狙いましたが、結果として手はありませんでした。その後右下隅で劫が始まり、白はそこで活きましたが、黒が左下隅で隅に寄りついたことで左辺に置きからの手が生じました。最初劫かと思いましたが、結局取られていた黒石が活きる手が出来、ここで白の投了となりました。

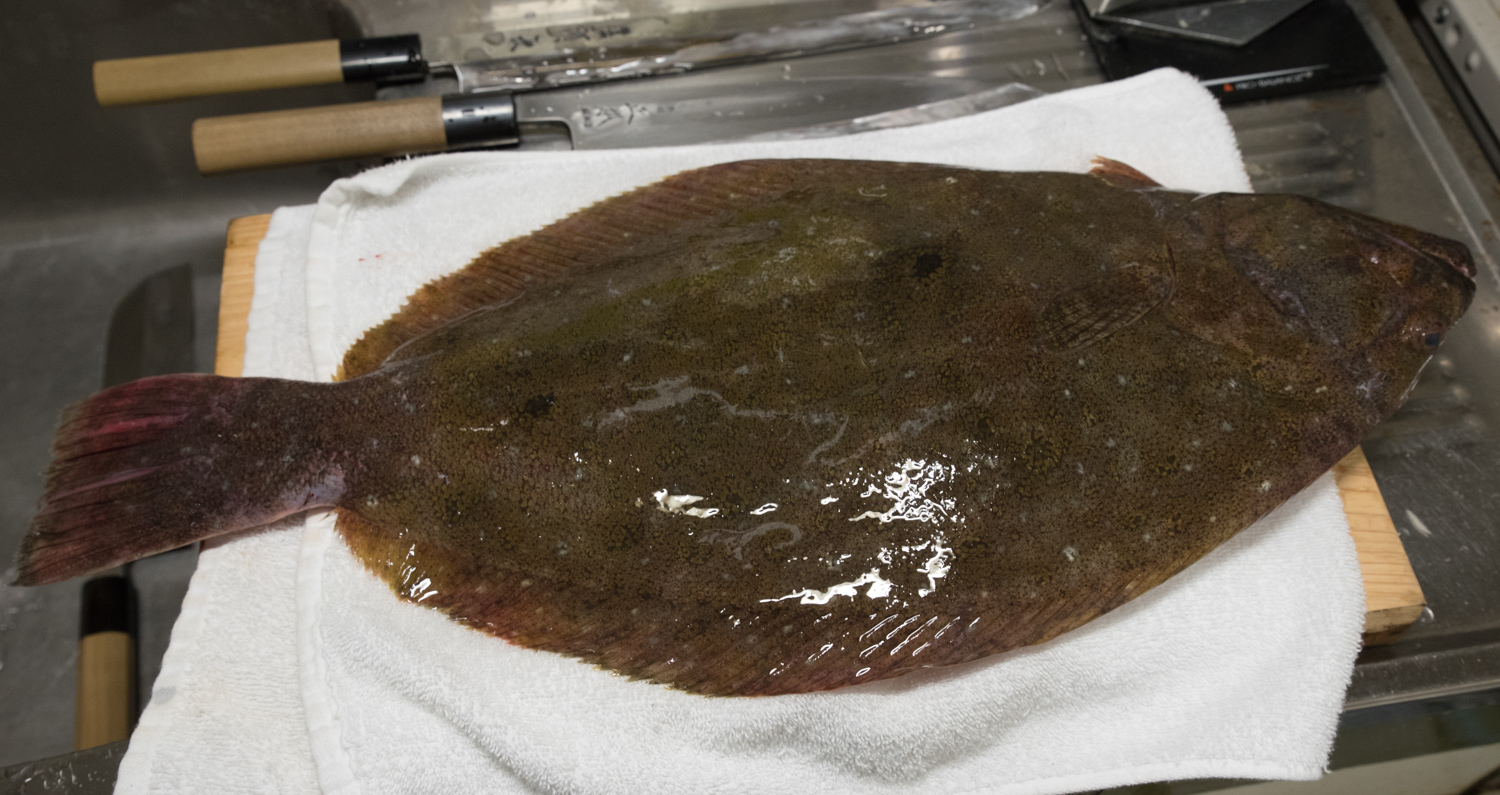

ヒラメの5枚下ろし

えーっと、これ釣ったんじゃないので勘違いしないでください。豊洲市場の通販で買ったものです。先日からヒラメの5枚下ろしに挑戦していて

えーっと、これ釣ったんじゃないので勘違いしないでください。豊洲市場の通販で買ったものです。先日からヒラメの5枚下ろしに挑戦していて

、今回が2回目です。アジとかキスとかの小魚を捌くのは徳島時代に何百匹単位でやったので得意ですが、大きな魚は慣れていません。特にヒラメは、鱗の取り方が普通の魚の鱗の取り方とまったく違っていて大変です。普通の魚は鱗取りという専用の金具を使い、それで残った鱗は包丁を立ててガシガシこすって取ります。ヒラメの場合は柳刃で薄く皮を剥ぎ取っていく感じで鱗取りをします。それで真ん中の部分は比較的簡単に剥ぎ取れるのですが、背びれの近くのが包丁を斜めにしなければならず大変です。結局柳刃で全部取ることは諦めて、金属タワシでこすって取っています。それから、ワタですが、普通の魚は捨ててしまって終わりですが、ヒラメの場合は肝と浮き袋は食べるので、つぶすと苦い汁が出る胆嚢をつぶさないようにして、それだけ外して水洗いする必要があります。それから、背骨の上から包丁を入れて、5枚(表で左右2枚+裏で左右2枚+中落ち)に下ろす訳ですが、どうしても真ん中の所に肉が残ってしまいます。もしかすると、最初から胴体部を左右に2つに完全に切ってしまった方が下ろしやすいと思うのですが邪道なんでしょうか。

一応全部裁きましたが、本職のお手並みとは雲泥の差のレベルの低さです。ヒラメは高いのでそうしょっちゅうも買えませんが、その内またやってみます。裁いた身は刺身と、後は片栗粉をはたいてお吸い物にします。

School trips

The following is my essay that I wrote as an assignment for an English school AEON:

Topic: School trips

Style: Casual

I like travelling, but I am not a fan of school trip in general. The biggest reason is cost. The average amount of a school trip in junior high schools in Japan is around 63,000 Yen ($600), while that a high school trip is around 100,000 Yen ($910). They are rather fair amount of money, and in public schools, there are some students who cannot join a school trip because their parents cannot afford it.

Secondly, it is almost annoying for me to see many students in the same uniform (usually all black) in some famous sight-seeing spots. Students are not soldiers, so I do not understand why schools train them to act in the same way even outside the schools.

Such students who experienced school trips, may choose packaged tours when they want to visit foreign countries even after they started to work. I have many experiences of travelling in foreign countries both on business and in private, but I have never ever used such package tours. Planning and arranging a trip is one of the essential parts of a travel, IMHO. For example, when I travelled to Italy in May in 2018, I first tried to book the flights by comparing charges of different flight companies. Then I booked an opera at the theater Scala in Milan, which was the biggest purpose of the trip. I also booked tours to some famous museums in Italy. Then I booked inland transportation, both a flight and trains. I booked trains at the TRENITALLIA’s site. Finally, I booked hotels on the Internet using a service of called booking.com. All these tasks are important parts of a travel for me, and I do not want to leave them to others.

Travelling in a big group may lessen the chance to communicate with local people and to use local languages.

I would like to suggest schools in Japan to adopt a new way of travelling for their students: to let their students travel alone. The budget for the trip is predetermined. Students must select some appropriate ways of transportation within the budget by themselves. They also select the destinations by themselves as well. After they have finished their travels, they should write a report for the trip they planned by themselves. In a Japanese saying, it goes that “let your lovely child travel”.

ドイツSALAMANDER製ヴィンテージ物 WEDGE 西洋剃刀

セカイモン(eBay)から、4本目の西洋剃刀到着。

Vintage SALAMANDER WEDGE Straight RAZOR FOCHE SOLINGEN GERMANY Salamander Worksというもの。

第2次大戦の後、ほんの10年くらいゾーリンゲンに存在したメーカーみたいです。名前に”Wedge”とあるんですが、実際にはご覧の通り1/4 Hollowくらいで、むしろこの間のスウェーデン製の方がベタに近いと思います。到着時の状態の刃はイマイチだったので、# 3000と合砥で研ぎ直しました。

早速お風呂で使ったみました。刃の剛性感は当然Full Hollowよりもあって安定しています。ただ、鼻と口の間の髭は良く剃れましたが、もみあげ部の髭はイマイチ良く剃れません。この当時の鋼はスウェーデン製の方が優れているかなと思います。これまで試した4本の中で一番深剃りが利くのはスウェーデン製の1/4 Hollowのものです。