ヴェネツィアのドルソドゥーロ地区にあるアカデミア美術館の絵画です。ウッフィツィ美術館みたいに有名な絵が沢山ある訳ではなく、また規模もかなり小さく訪れる人も多くないですが、なかなか心に染み入るようないい宗教画があります。羽が付いたライオンは聖マルコの象徴=ヴェネツィアの象徴である架空の動物です。例によってテカっていたり、歪んでいたり、斜めに撮っていたりで補正するのが結構大変でした。(絵の写真はクリックで拡大します。)

コロッセオ

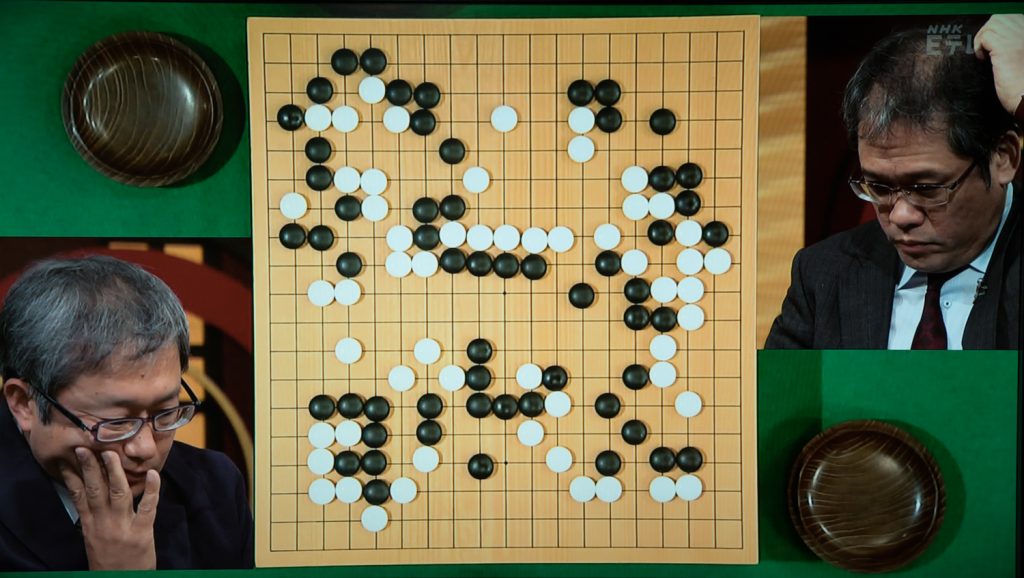

NHK杯戦囲碁 洪清泉3段 対 小林覚9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が洪清泉3段、白番が小林覚9段の対戦です。布石は洪3段が高目と目外しという中央重視で、白は2連星で対抗しました。黒が下辺から左下隅にかかっていきましたが、白は一間に受けたのが最近では比較的珍しいように思います。黒はそれに対し左辺で一間受けの裾をうかがう置き碁の上手みたいな手を打ちました。白はこれに直接受けずに下辺でかかった黒を挟みました。黒が中央に飛んだのに白は今度は左辺を挟んでいって、ここから早くも中盤の競い合いが始まりました。数手進んで白は黒を包囲するカケを打ちましたが、黒はこの白に対し付け切りを敢行しました。この結果中央でお互いに眼がない石が競い合うことになりました。特に黒は左辺の石が切り離されて包囲されており、白から打てば眼がありませんでした。しかし黒はただ活きる手は選ばず、包囲している白を攻めようとしました。白は上下に弱石を抱えていましたが、まず上部の石を右上隅に食い込む形で活きました。ただそこで後手を引いたので、今度は下部の石が厳しく攻められました。この白は実際はかなり危なかったのですが、黒の攻め方に誤算があったのか、比較的あっさり白が活きてしまいました。これで白がかなりの優勢になりました。黒は左辺の石を今度は活きにいかねばならず、左下隅に侵入してしのぎを図りました。この結果左下隅を包囲している白の眼も怪しくなり、下辺で劫になりました。劫は白が勝って下辺で活きたのですが、代償で黒は左上隅を地にしました。この結果はかなり黒のプラスでしたが、全体の形勢はそれでも盤面で白がいいというものでした。結局黒が投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が洪清泉3段、白番が小林覚9段の対戦です。布石は洪3段が高目と目外しという中央重視で、白は2連星で対抗しました。黒が下辺から左下隅にかかっていきましたが、白は一間に受けたのが最近では比較的珍しいように思います。黒はそれに対し左辺で一間受けの裾をうかがう置き碁の上手みたいな手を打ちました。白はこれに直接受けずに下辺でかかった黒を挟みました。黒が中央に飛んだのに白は今度は左辺を挟んでいって、ここから早くも中盤の競い合いが始まりました。数手進んで白は黒を包囲するカケを打ちましたが、黒はこの白に対し付け切りを敢行しました。この結果中央でお互いに眼がない石が競い合うことになりました。特に黒は左辺の石が切り離されて包囲されており、白から打てば眼がありませんでした。しかし黒はただ活きる手は選ばず、包囲している白を攻めようとしました。白は上下に弱石を抱えていましたが、まず上部の石を右上隅に食い込む形で活きました。ただそこで後手を引いたので、今度は下部の石が厳しく攻められました。この白は実際はかなり危なかったのですが、黒の攻め方に誤算があったのか、比較的あっさり白が活きてしまいました。これで白がかなりの優勢になりました。黒は左辺の石を今度は活きにいかねばならず、左下隅に侵入してしのぎを図りました。この結果左下隅を包囲している白の眼も怪しくなり、下辺で劫になりました。劫は白が勝って下辺で活きたのですが、代償で黒は左上隅を地にしました。この結果はかなり黒のプラスでしたが、全体の形勢はそれでも盤面で白がいいというものでした。結局黒が投了となりました。

NHK杯戦囲碁 今村俊也9段 対 山城宏9段 (4月29日放送分)

4月29日放送のNHK杯戦の囲碁(旅行中だったため録画で視聴)は、黒番が今村俊也9段、白番が山城宏9段の対戦。布石は黒が2連星、白が星と三々という昔の新布石時代を思わせるようなものでした。この碁の最初の焦点は、左上隅の白の星に黒がかかったのに白が手を抜いて右辺の開きを打ち、黒が左上隅を両ガカリしてという展開になった後、白が中央に顔を出し、二間に飛んでいた所を、黒は上辺から一間に中央に飛ぶ覗きを打ち、さらにその左下に割り込んでいって、強引に白を切断に行った手です。結果として黒は白の分断に成功しましたが、その後の展開は山城9段がうまく黒の攻撃をかわして打った感じで、黒の強攻策はやや空振りの印象が強いです。その後はあまり戦いらしい戦いもなく、地味なヨセ勝負になりました。白からすれば右上隅の黒をそのまま地にさせず、何か手を付けていきたかったように思います。その後白は下辺を渡る手を打って下辺に大きな地をつけましたが、その代わり黒も中央にそれなりの地が出来ました。また右下隅のヨセで、黒は右辺の白と下辺の白に対しての両方のヨセを打った感じとなり、おそらくここでポイントを挙げて黒のリードになったのではないかと思います。結果として黒の1目半勝ちでした。白はもう少し何かやりたかった感じです。

4月29日放送のNHK杯戦の囲碁(旅行中だったため録画で視聴)は、黒番が今村俊也9段、白番が山城宏9段の対戦。布石は黒が2連星、白が星と三々という昔の新布石時代を思わせるようなものでした。この碁の最初の焦点は、左上隅の白の星に黒がかかったのに白が手を抜いて右辺の開きを打ち、黒が左上隅を両ガカリしてという展開になった後、白が中央に顔を出し、二間に飛んでいた所を、黒は上辺から一間に中央に飛ぶ覗きを打ち、さらにその左下に割り込んでいって、強引に白を切断に行った手です。結果として黒は白の分断に成功しましたが、その後の展開は山城9段がうまく黒の攻撃をかわして打った感じで、黒の強攻策はやや空振りの印象が強いです。その後はあまり戦いらしい戦いもなく、地味なヨセ勝負になりました。白からすれば右上隅の黒をそのまま地にさせず、何か手を付けていきたかったように思います。その後白は下辺を渡る手を打って下辺に大きな地をつけましたが、その代わり黒も中央にそれなりの地が出来ました。また右下隅のヨセで、黒は右辺の白と下辺の白に対しての両方のヨセを打った感じとなり、おそらくここでポイントを挙げて黒のリードになったのではないかと思います。結果として黒の1目半勝ちでした。白はもう少し何かやりたかった感じです。

イタリアから帰国しました。

イタリアから無事に帰国しました。最後の日までは極めて順調だったのですが、最終日に予定に無かったヴァチカン美術館ツアーを無理矢理入れたのが大変でした。フィレンツェからローマテルミニ駅まではトレニタリアの高速鉄道ですが、これがわずか一時間半の旅程で12分遅れで到着。Googleマップで調べると、テルミニ駅から予約した店まで行くのの最短手段はタクシーではなく、地下鉄+歩き。地下鉄は問題なかったのですが、降りてから徒歩で予約した店にたどり着くのが一苦労で、やっとなんとか予約時間にぎりぎり間に合いました。しかし飛行機の時間の都合で、ツアー自体は30分ぐらいしか出来ず、ガイドとは別行動で勝手に観て回りました。そのせいで疲れて、空港でチェックインした後に下痢と嘔吐に襲われました。これは糖尿病の薬の副作用なんですが、疲れが引き金になったようです。飛行機のなかも3時間くらい機内食も食べずにはぐったりしていましたが、3時間くらいで何とか回復しました。

イタリアから無事に帰国しました。最後の日までは極めて順調だったのですが、最終日に予定に無かったヴァチカン美術館ツアーを無理矢理入れたのが大変でした。フィレンツェからローマテルミニ駅まではトレニタリアの高速鉄道ですが、これがわずか一時間半の旅程で12分遅れで到着。Googleマップで調べると、テルミニ駅から予約した店まで行くのの最短手段はタクシーではなく、地下鉄+歩き。地下鉄は問題なかったのですが、降りてから徒歩で予約した店にたどり着くのが一苦労で、やっとなんとか予約時間にぎりぎり間に合いました。しかし飛行機の時間の都合で、ツアー自体は30分ぐらいしか出来ず、ガイドとは別行動で勝手に観て回りました。そのせいで疲れて、空港でチェックインした後に下痢と嘔吐に襲われました。これは糖尿病の薬の副作用なんですが、疲れが引き金になったようです。飛行機のなかも3時間くらい機内食も食べずにはぐったりしていましたが、3時間くらいで何とか回復しました。

English Journal 2018年5月号の「カタカナ英語」特集

(この記事は2018年4月7日時点のものです。)English Journal 2018年5月号の特集は「『カタカナ』英語を『通じる』英語へ」です。それはいいのですが、挙げられている「カタカナ英語」の例が噴飯もの。何と「アレルギー」とか「ガーゼ」とか「クロワッサン」がそうだと言います。

(この記事は2018年4月7日時点のものです。)English Journal 2018年5月号の特集は「『カタカナ』英語を『通じる』英語へ」です。それはいいのですが、挙げられている「カタカナ英語」の例が噴飯もの。何と「アレルギー」とか「ガーゼ」とか「クロワッサン」がそうだと言います。

言うまでもなく前者2つはドイツ語から、後者はフランス語からです。アレルギーのドイツ語はAllergieで発音はまさしく「アレルギー」です。この言葉は元はといえばギリシア語で、ἡ ἀλλεργίαです。冠詞を除いて本体の発音はカタカナで書けば「アレルギア」です。そういう意味でドイツ語も日本語も元の発音をそのまま残しているのに、英語だけが変になまった「アラジー」みたいな発音にしてしまっています。

ガーゼもドイツ語のGazeで発音そのままです。英語の相当語はgauzeでそもそも綴りからして違い、発音も「ガージュ」みたいになります。英語を学ぶのはいいとしても、英語だけしか外国語を知らない「英語バカ」を養成しないで欲しいと思います。

英辞郎 最新版

(この記事は2018年4月7日時点のものです。)会社の新しいPC(Windows 10)に、英辞郎の第7版をインストールしようとしたら、インストールが途中で止まってしまいます。多分ディスクに傷が入ったかなんかのせいかと思って、最新版の第10版を買い直しました。それのインストールの方法を読むと、Windows 10では、Autoplayで表示されるアイコンをクリックしてインストールしては駄目で、エクスプローラーでセットアップファイルを表示させて「管理者として実行」をやらないといけないということです。ということは多分第7版も同じですね。(7版が出た時まだWindows 10は出ていませんでした。)なーんだ。まあでもこのソフトは私が会社で一番使っているソフトなので、最新版を買う価値はあるので構いませんけど。

(この記事は2018年4月7日時点のものです。)会社の新しいPC(Windows 10)に、英辞郎の第7版をインストールしようとしたら、インストールが途中で止まってしまいます。多分ディスクに傷が入ったかなんかのせいかと思って、最新版の第10版を買い直しました。それのインストールの方法を読むと、Windows 10では、Autoplayで表示されるアイコンをクリックしてインストールしては駄目で、エクスプローラーでセットアップファイルを表示させて「管理者として実行」をやらないといけないということです。ということは多分第7版も同じですね。(7版が出た時まだWindows 10は出ていませんでした。)なーんだ。まあでもこのソフトは私が会社で一番使っているソフトなので、最新版を買う価値はあるので構いませんけど。

この「英辞郎」はご存知でしょうけど、元々懐かしのNifty Serveの「翻訳フォーラム」で、翻訳者が本当に使える英和・和英辞書を作ろう、というプロジェクトから始まったと記憶しています。実際の所、英語の先生が作った市販の和英辞典は、専門用語・ビジネス用語がほとんど載っていなくて、使い物になりません。本当に使える辞書はこの英辞郎だけです。ただ、ある意味上級向けというか、たとえばある日本語の単語を入力すると、英単語の候補がずらりと出てきますけど、TPOに応じて使い分けないと、最初に出てくるのをそのままいつも使えばいい、という訳にはいきません。また、例文が一応載っていますが、出典がイマイチなのであまり信用しないで、インターネットで検索して調べた方がいいです。また面白いのは日本に住んでいる英語のネイティブもこの英辞郎を重宝して使っているんですよね。

ヴェーバーの「中世合名会社史」届く

(この記事は実際には2018年4月7日時点のものです。)

(この記事は実際には2018年4月7日時点のものです。)

Amazonのドイツで注文した、モーア・ジーベック社のマックス・ヴェーバー全集の第1巻である「中世合名会社史」他が届きました。この「中世合名会社史」はヴェーバーの博士号論文なのに未だに日本語訳がありません。中世のイタリアとかスペインで会社の初期形態である合名会社が貿易の世界で発達していく様子を研究した論文だということですが、ラテン語のテキストの引用がたくさん出てくるのがネックで訳す人がいないようです。無謀かも知れませんが、私が少しずつ訳してWeb上(例のmax-weber.jp)に発表していって、専門知識のある人のご意見を乞いながら最終的にちゃんとした日本語訳に仕上げられないかということを考えています。いわば学問におけるオープンソース方式です。ちなみに英訳は既に出ていて取り寄せ中です。この全集に事柄の注釈が沢山付いているし、英訳もあれば何とかなるのではないかと思います。Max Weber im KontextというCD-ROMでざっと眺めてみたんですが、ラテン語といっても断片的な引用で、まとまった文章が出てくる訳ではないです。

ちなみに、日本円で3万円以上もする本なのに外箱がありません。代わりにヴェーバーの顔が印刷された包装紙で包まれています。私は何だか「マックス・ヴェーバー饅頭」の包み紙みたいだなと思ってしまいました。ええ、ヴェーバーはドイツにとっては一つの観光資源なんでしょう。

マックスとモーリッツ

ヴィルヘルム・ブッシュの「マックスとモーリッツ」(絵本)を読了。このお話は、ドイツ人なら誰でも知っているもので、漫画の原点になったと言われています。実はmax-weber.jpの管理人のハンドル名を洒落でモーリッツにしようかと思って、それはドイツ人ならすぐ通じるのですが、でも実際のお話も知っておいた方がいいかと思ってポチりました。まあいたずら小僧の2人がかなり悪質ないたずらを繰り返すんですが、最後から2番目のいたずらではパン屋に忍び込んでパンを盗もうとし、見つかってパン焼き釜で焼かれ、最後のいたずらではお百姓さんの小麦を盗もうとしてやっぱり見つかり、水車小屋の粉ひき機で粉にされ、その粉をアヒルがついばんでしまう、というなかなか残酷なオチです。ちょっとグリム童話にも近い世界ですが。

ヴィルヘルム・ブッシュの「マックスとモーリッツ」(絵本)を読了。このお話は、ドイツ人なら誰でも知っているもので、漫画の原点になったと言われています。実はmax-weber.jpの管理人のハンドル名を洒落でモーリッツにしようかと思って、それはドイツ人ならすぐ通じるのですが、でも実際のお話も知っておいた方がいいかと思ってポチりました。まあいたずら小僧の2人がかなり悪質ないたずらを繰り返すんですが、最後から2番目のいたずらではパン屋に忍び込んでパンを盗もうとし、見つかってパン焼き釜で焼かれ、最後のいたずらではお百姓さんの小麦を盗もうとしてやっぱり見つかり、水車小屋の粉ひき機で粉にされ、その粉をアヒルがついばんでしまう、というなかなか残酷なオチです。ちょっとグリム童話にも近い世界ですが。

ちなみにドイツ語の原文は

http://www.wilhelm-busch-seiten.de/werke/maxundmoritz/index.html

で読めます。