トワイライト・ゾーンの”Once Upon a Time”を観ました。主役のウッドロー・ミリガンを演じているのは、何と喜劇王のバスター・キートンです。そのキートンへのリスペクトとして、サイレント映画風に字幕でセリフが表示されます。

トワイライト・ゾーンの”Once Upon a Time”を観ました。主役のウッドロー・ミリガンを演じているのは、何と喜劇王のバスター・キートンです。そのキートンへのリスペクトとして、サイレント映画風に字幕でセリフが表示されます。

ミリガンは1890年に生きていて、ある研究所の掃除人をしています。彼はこの時代の色んなことに不満を持っていました。ある日彼の雇い主であるある研究者が「タイム・ヘルメット」という30分だけ好きな時代に行ける装置を発明します。ミリガンは研究者達が祝杯を上げている隙にそのヘルメットを被り、1960年にダイヤルをセットします。すぐにミリガンは車が多数行き交い、騒音については1890年代の比ではない1960年のニューヨークにやってきます。そこで彼の頭から外れたヘルメットをローラスケートを履いた子供が持っていってしまい、彼はそれをズボン無しの状態(水たまりに落ちて乾かすために脱いでいた)で追いかけます。子供はある若いエレクトロニクスのエンジニアにぶつかり、ヘルメットを落します。ミリガンはやっとヘルメットを取り戻しますがそれは壊れていました。エンジニアから質問され1890年からやって来たと言いますが、初めは信じなかったエンジニアも、ミリガンが1890年の日付の新聞を持っていたり、当時の大統領の名前をすぐに言ったので信じるようになります。二人はヘルメットを何でも修理してくれる便利屋に持ち込みます。それは首尾良く直りましたが、エンジニアは自分が1890年に行くんだといってそれを被ったまま持っていってしまいます。ミリガンはエンジニアに30分になる直前に抱きついて、二人は無事に1890年に移動します。ミリガンは1960年に比べれば静かで、物価も信じられないくらい安いのに感激し、不満を言わなくなります。一方でエンジニアは、最初に想像していたのと違ってあれが無い、これが無いと不満たらたらです。ミリガンは彼にヘルメットを被せ、1960年に送り返します。

最初何でコメディー調なのかと、またセリフが音声で無いのは何故か不思議でしたが、バスター・キートン主演ということで全てが理解出来ました。ここの所つまらない話が多かったトワイライト・ゾーンですが、このエピソードは楽しめました。

投稿者: kanrisha

新海誠監督の「すずめの戸締まり」

新海誠監督の「すずめの戸締まり」を遅ればせながら観て来ました。これもまた2011年の東日本大震災の産んだ作品です。日本では昔から地震は地下で大ナマズが暴れるから、という信仰がありますが、この作品ではナマズ→ミミズになっています。それでナマズの頭を抑えこんでいるのが要石で、本物は鹿島神宮にあります。(作品中の要石の絵は、いわゆる「鯰絵」という江戸時代の安政期に地震除けのおまじないとして刷られたものです。)そういう背景の元で、お話しとしては、ア・ガール・ミーツ・ア・ボーイです。新海監督の作品は「君の名は。」を観て、さすがに世代的にちょっと違うという感じがして、二作目の「天気の子」は観ませんでした。しかしこの作品は着実に表現の深化が感じられて楽しめました。また九州から四国、神戸、東京、そして東北へ、というルートは行ったことがある場所が多く、ちょっと懐かしさもありました。

新海誠監督の「すずめの戸締まり」を遅ればせながら観て来ました。これもまた2011年の東日本大震災の産んだ作品です。日本では昔から地震は地下で大ナマズが暴れるから、という信仰がありますが、この作品ではナマズ→ミミズになっています。それでナマズの頭を抑えこんでいるのが要石で、本物は鹿島神宮にあります。(作品中の要石の絵は、いわゆる「鯰絵」という江戸時代の安政期に地震除けのおまじないとして刷られたものです。)そういう背景の元で、お話しとしては、ア・ガール・ミーツ・ア・ボーイです。新海監督の作品は「君の名は。」を観て、さすがに世代的にちょっと違うという感じがして、二作目の「天気の子」は観ませんでした。しかしこの作品は着実に表現の深化が感じられて楽しめました。また九州から四国、神戸、東京、そして東北へ、というルートは行ったことがある場所が多く、ちょっと懐かしさもありました。

アウター・リミッツの”The Inheritors”

アウター・リミッツの”The Inheritors”を観ました。このシリーズ初の2話続きで、合わせて100分は映画並みです。ベトナム戦争と思われる戦地で頭に被弾した兵士4人がいずれも奇跡的に助かっただけでなく、本人の脳波と違う別の脳波を見せ、その別の脳波は4人とも同じでした。4人はいずれもIQ200以上という高い知能を示すようになり、また催眠術も身に付けて病院を抜け出します。大統領補佐官?のアダム・バラード(演じているのは、コッポラの「地獄の黙示録」でワーグナーの「ワルキューレの騎行」をスピーカーで鳴らしながら攻撃するヘリの部隊を率いるキルゴア中佐を演じていたロバート・デュヴァルです)は、この背後には何かの陰謀があるのではないかと調査を始めます。4人の頭に入った銃弾はいずれも隕石から取られた金属で作られたものでした。4人の内一人のミンス中尉は、穀物相場で大金を稼ぎ、そのお金を他の3人に送ります。内一人は何かの空調装置、もう一人は軽くて鉄より強くかつ高低温に耐え、また自己溶着性も持つ特殊な金属、そして最後の一人は反重力エンジンとフォースフィールドを開発していました。結局3人が作っていたのは宇宙船でした。ミンスはその一方で4人の子供達をある意味誘拐するようにその宇宙船の組立工場に連れて来ます。バラードは宇宙船の行く先と目的を問い質し、ミンスはこの不幸な子供達(一人は盲目、一人は耳が聞こえずまた話せない、も一人は足が悪く松葉杖なしには歩けない、最後の一人は血液の病気で後1年の命)を、はるか宇宙の彼方の、人間に良く似た生き物が住む星に連れて行くと言います。その宇宙船の特殊な空気の中では4人の不具合は全て解消されていました。結局、バラードはミンス達が子供達を宇宙船で連れ去るのを黙認する、という話です。

アウター・リミッツの”The Inheritors”を観ました。このシリーズ初の2話続きで、合わせて100分は映画並みです。ベトナム戦争と思われる戦地で頭に被弾した兵士4人がいずれも奇跡的に助かっただけでなく、本人の脳波と違う別の脳波を見せ、その別の脳波は4人とも同じでした。4人はいずれもIQ200以上という高い知能を示すようになり、また催眠術も身に付けて病院を抜け出します。大統領補佐官?のアダム・バラード(演じているのは、コッポラの「地獄の黙示録」でワーグナーの「ワルキューレの騎行」をスピーカーで鳴らしながら攻撃するヘリの部隊を率いるキルゴア中佐を演じていたロバート・デュヴァルです)は、この背後には何かの陰謀があるのではないかと調査を始めます。4人の頭に入った銃弾はいずれも隕石から取られた金属で作られたものでした。4人の内一人のミンス中尉は、穀物相場で大金を稼ぎ、そのお金を他の3人に送ります。内一人は何かの空調装置、もう一人は軽くて鉄より強くかつ高低温に耐え、また自己溶着性も持つ特殊な金属、そして最後の一人は反重力エンジンとフォースフィールドを開発していました。結局3人が作っていたのは宇宙船でした。ミンスはその一方で4人の子供達をある意味誘拐するようにその宇宙船の組立工場に連れて来ます。バラードは宇宙船の行く先と目的を問い質し、ミンスはこの不幸な子供達(一人は盲目、一人は耳が聞こえずまた話せない、も一人は足が悪く松葉杖なしには歩けない、最後の一人は血液の病気で後1年の命)を、はるか宇宙の彼方の、人間に良く似た生き物が住む星に連れて行くと言います。その宇宙船の特殊な空気の中では4人の不具合は全て解消されていました。結局、バラードはミンス達が子供達を宇宙船で連れ去るのを黙認する、という話です。

うーん、100分も費やした割りにはもう一つでした。バラードがプロジェクトの謎を解き明かしていくプロセスは面白いですが、結末がとって付けたようです。これが世界の不幸な子供を全員救うノアの箱船のような話なら共感出来ますが、何故4人だけなのかという疑問が残ります。

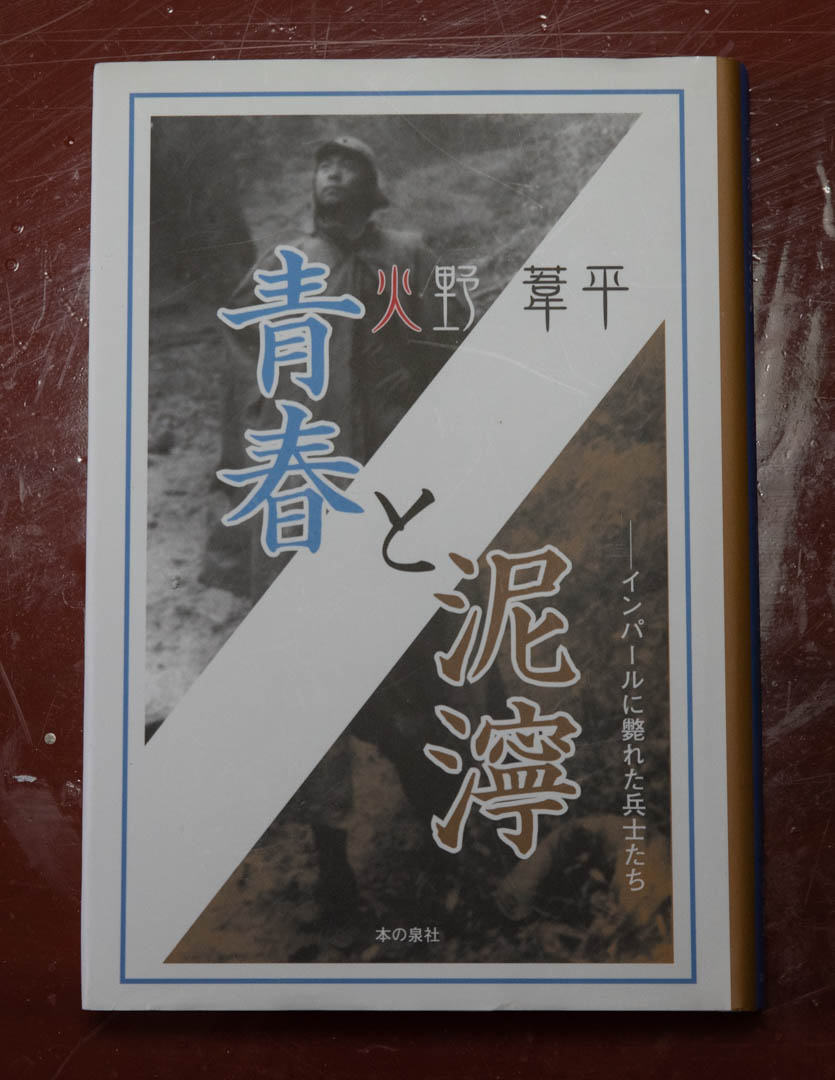

火野葦平の「青春と泥濘」

火野葦平の「青春と泥濘」を読了。いわゆる「インパール作戦」に従軍したある部隊の悲劇を描いたもの。火野葦平は古関裕而と一緒にビルマに派遣されます。(「ビルマ派遣軍の歌」は作詞が火野葦平、作曲が古関裕而)古関が前線までは行かなかったのに対し、火野は実際の部隊と共に行動し、8冊もの詳細なノートを残しています。この「青春と泥濘」は戦後、火野が戦犯として3年間の公職追放を受けていた時期に書かれたものです。ノンフィクションとしては「インパール従軍記」が別にありますが、これはそういった取材を元にしたフィクションです。しかしながら、単なる事実の羅列を追いかけるより、小説という形式は人間の内部の感情まで深く描写することが可能です。この小説で取り上げられている部隊は、「他の部隊よりはまし」でまだ戦力が残っているという理由で、敵(イギリス軍)のM3戦車部隊の爆破とその道路の封鎖という極めて困難なミッションを与えられます。そしてほぼ全員がマラリアとアメーバー赤痢によって半病人の状態で、断崖絶壁を乗り越え、何とか敵の占領地域に入り込み、奇跡的にミッションを完遂します。しかしイギリス軍にとってはそれは古い戦車を処分する機会ぐらいの意味しかなく、日本軍が仕掛けた爆薬の量をはるかに上回る量の砲撃と空爆を受け、部隊は数人を残してほぼ全滅します。

火野葦平の「青春と泥濘」を読了。いわゆる「インパール作戦」に従軍したある部隊の悲劇を描いたもの。火野葦平は古関裕而と一緒にビルマに派遣されます。(「ビルマ派遣軍の歌」は作詞が火野葦平、作曲が古関裕而)古関が前線までは行かなかったのに対し、火野は実際の部隊と共に行動し、8冊もの詳細なノートを残しています。この「青春と泥濘」は戦後、火野が戦犯として3年間の公職追放を受けていた時期に書かれたものです。ノンフィクションとしては「インパール従軍記」が別にありますが、これはそういった取材を元にしたフィクションです。しかしながら、単なる事実の羅列を追いかけるより、小説という形式は人間の内部の感情まで深く描写することが可能です。この小説で取り上げられている部隊は、「他の部隊よりはまし」でまだ戦力が残っているという理由で、敵(イギリス軍)のM3戦車部隊の爆破とその道路の封鎖という極めて困難なミッションを与えられます。そしてほぼ全員がマラリアとアメーバー赤痢によって半病人の状態で、断崖絶壁を乗り越え、何とか敵の占領地域に入り込み、奇跡的にミッションを完遂します。しかしイギリス軍にとってはそれは古い戦車を処分する機会ぐらいの意味しかなく、日本軍が仕掛けた爆薬の量をはるかに上回る量の砲撃と空爆を受け、部隊は数人を残してほぼ全滅します。

インパール作戦については、よく「日本軍最悪の作戦」などと評価されていますが、調べてみると非常に複雑な要素が絡み合った戦いであり、今後の教訓にするにせよ、色んな面から眺めてみて考えて見るのに良い素材と思います。

ちなみにこの小説の中でおそらく牟田口廉也をモデルにしたのであろう中将が、複数の自軍兵士に命を狙われるというのが出てきますが、これはおそらく実際にあったのでしょうね。イギリス軍側の総司令官ウィリアム・スリム中将が名将であっただけ、あまりにも対照的です。

ダン・クワン、 ダニエル・シャイナートの「エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」

エブエブを観て来ました。何というか「イカレタ」映画でした。それは3割はいい意味で、7割は悪い意味でです。SF映画で、アクション映画で、カンフー映画で、コメディーで、最後はファミリー映画でした。撮影は、CGだけでなく、現在の撮影技術のすべてを駆使していて、そういう意味では10年前には作れなかった映画です。SFという意味では、昔からよくある多元宇宙なんですが、それぞれの宇宙を「バース」と呼んでいるのは、実はメタが隠れたスポンサーなのかあるいはパロディーなのか、それは分かりません。主人公のエヴリンは本当にどこでもいそうな中国人のおばさんで、中年以降の松田聖子という感じです。娘の「ガールフレンド」が女性というのも今風ですが、こういうのって10年くらい経つと却って古くさく感じるのではないかと思います。コメディーにしているのは、ピンチに陥った時に、別のバースに飛んで何か特技を得るためのジャンプの条件が何か突拍子もないことをするということで、オシッコを漏らしたり、トロフィーを自分のおケツに突っ込んだりとか、そういうのです。話の中で誰かに操られていることの象徴として、アライグマを頭の上に乗せている、というのが出てきますが、鉄板焼き屋のシェフで本当にアライグマを乗せているのが出てきて笑えました。丁度今日何かの記事で、日本のタヌキは外国にはあまりおらず、空想上の生物と思われているというのがありましたが、このアライグマもそんな感じでした。まあ全体には若い人向けで、年寄りにはついて行くのが辛いです。とか言って、シニア割引の1,200円で入りました。

エブエブを観て来ました。何というか「イカレタ」映画でした。それは3割はいい意味で、7割は悪い意味でです。SF映画で、アクション映画で、カンフー映画で、コメディーで、最後はファミリー映画でした。撮影は、CGだけでなく、現在の撮影技術のすべてを駆使していて、そういう意味では10年前には作れなかった映画です。SFという意味では、昔からよくある多元宇宙なんですが、それぞれの宇宙を「バース」と呼んでいるのは、実はメタが隠れたスポンサーなのかあるいはパロディーなのか、それは分かりません。主人公のエヴリンは本当にどこでもいそうな中国人のおばさんで、中年以降の松田聖子という感じです。娘の「ガールフレンド」が女性というのも今風ですが、こういうのって10年くらい経つと却って古くさく感じるのではないかと思います。コメディーにしているのは、ピンチに陥った時に、別のバースに飛んで何か特技を得るためのジャンプの条件が何か突拍子もないことをするということで、オシッコを漏らしたり、トロフィーを自分のおケツに突っ込んだりとか、そういうのです。話の中で誰かに操られていることの象徴として、アライグマを頭の上に乗せている、というのが出てきますが、鉄板焼き屋のシェフで本当にアライグマを乗せているのが出てきて笑えました。丁度今日何かの記事で、日本のタヌキは外国にはあまりおらず、空想上の生物と思われているというのがありましたが、このアライグマもそんな感じでした。まあ全体には若い人向けで、年寄りにはついて行くのが辛いです。とか言って、シニア割引の1,200円で入りました。

シェービング用のソープの問題

ストレ ートレザーで入浴時に髭剃りをするようになってもう4年と3ヵ月くらいになります。最近の問題として、それに使うシェービングソープの品不足と異常な値上がりがあります。元々はオランダ製かと思いますが、VAN DER HAGENというブランドのシェービングソープを愛用していました。これが100gぐらいで600円程度でした。

ートレザーで入浴時に髭剃りをするようになってもう4年と3ヵ月くらいになります。最近の問題として、それに使うシェービングソープの品不足と異常な値上がりがあります。元々はオランダ製かと思いますが、VAN DER HAGENというブランドのシェービングソープを愛用していました。これが100gぐらいで600円程度でした。

これでも普通の石鹸に比べたら法外に高いのですが、ここ半年くらいこのブランドの製品は日本のAmazonでは入手し辛くなりました。(アメリカのAmazonでは入手可能)仕方

が無いので、PRORASO(イタリア)やミューレのシェービングソープを買おうしていますが、これが同じ量換算で2000円以上するようになっています。円安の影響はもちろんありますが、それだけではない便乗値上げとしか思えません。またVAN DER HAGENは全体に均質で最後まで同じ感じで使えますが、特にPRORASOのは使っていって石鹸本体が小さくなっていくと濃度が低下していくような感じがします。

2~3週間しか保たないシェービングソープに2000円以上も払うのは勿体ないので、仕方なく普通のシェービングジェル類を試しています。その前に理容店では通常粉石鹸を使っているようですが、これは品質のいいものが少なく、また泡は出ても水っぽくて粘度が低く、ストレートレザーには実は向きません。(と私は思っています。)

それでジェル類ですが、良くある泡を盛大に出す奴は、同じく軽すぎてストレートレザーには向きません。 (要するに一回剃刀を動かしただけで、泡やジェル成分がほとんど全部取られて皮膚にあまり残らないようなものはストレートレザには向かないということです。ある程度粘度と重さが必要です。)

(要するに一回剃刀を動かしただけで、泡やジェル成分がほとんど全部取られて皮膚にあまり残らないようなものはストレートレザには向かないということです。ある程度粘度と重さが必要です。)

また純粋なジェルタイプは、髭を剃る、という目的では別に問題ありませんが、まったく泡立たないのでシェービングブラシと相性が悪く、剃る前にシェービングブラシで顔をこすって毛穴を広げる時に今一つです。

色々試して、何とか使えそうなのは、シックのハイドロのジェルフォームでした。これは純粋ジェルと違って多少は泡立つような感じになるので、シェービングブラシとの相性も問題ありません。シェービングソープの値段が落ち着くまで当分これでしのごうと思います。ただ問題はあって、目に入ると少ししみます。

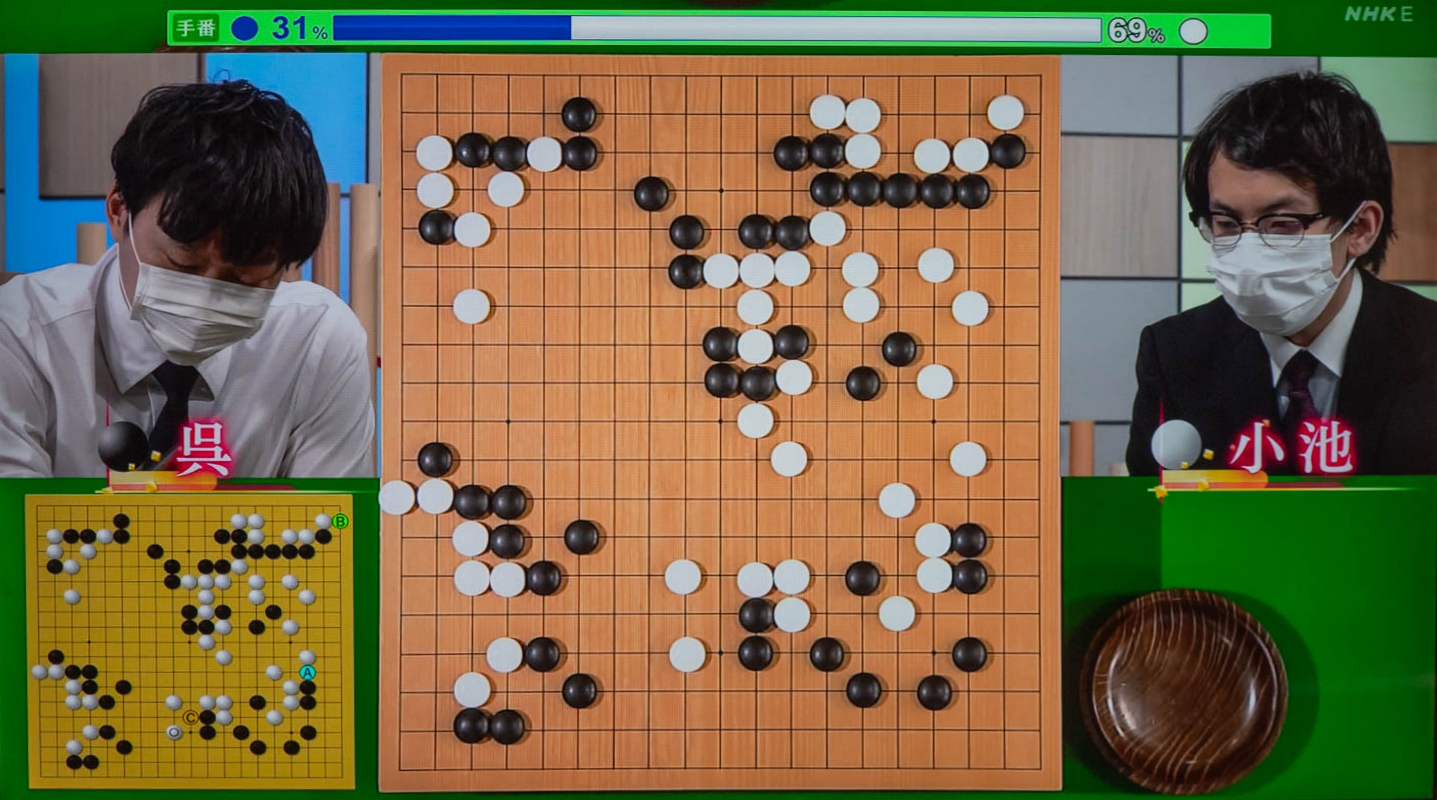

NHK杯戦囲碁 呉柏毅5段 対 小池芳弘7段(2023年4月9日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が呉柏毅5段、白番が小池芳弘7段の対局です。序盤で黒は右辺に模様を築きましたが、白は小ゲイマ2つで手堅く活きるスペースを確保した後、右上隅黒への覗きから逆襲に転じ、上から白を攻めに来た黒2子を取り込むという大きな戦果を上げ、ここで白が優勢になりました。しかし黒もじっくり打って下辺を大きくまとめ、一時は形勢不明に戻りました。しかしヨセで黒が左上隅で白を切って白1子を取り込んでから、白がそこの利きを上手く使いながら左辺の切りに回り、白が左辺の地を増やしながら、同時に中央に付きそうだった黒地を最小限に削減しました。その後右上隅で劫になり、黒が勝って戦果を上げましたが、それでも地合いは盤面でもどうかということになり、黒はコミを出せず投了となりました。

スタートレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Encounter at Farpoint”

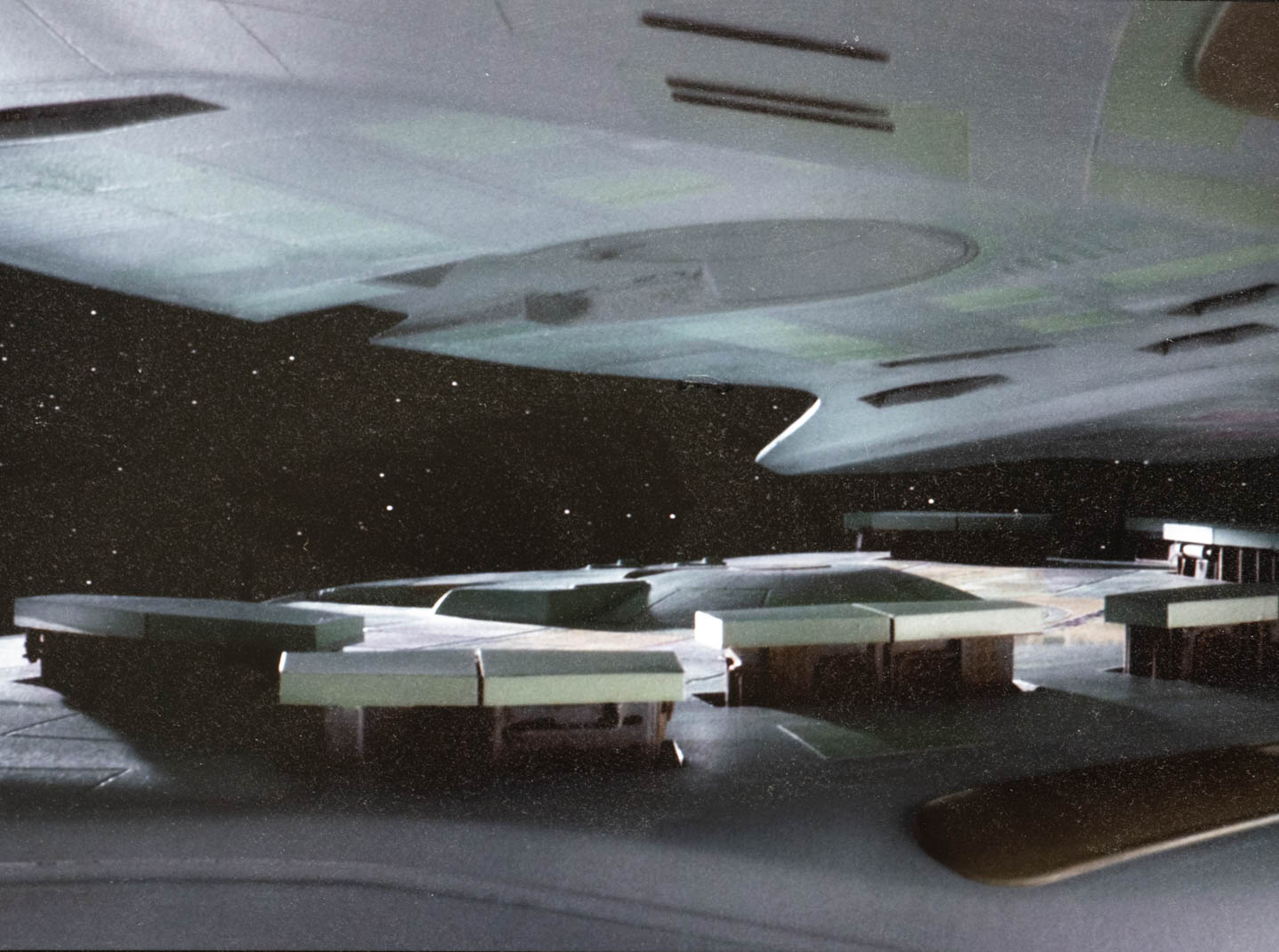

スタートレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションのパイロット版である”Encounter at Farpoint” を観ました。前のスター・トレックから80年後という想定で、今度のエンタープライズ号は銀河系間を航行出来る巨大なもので、また円盤部の居住セクションがエンジン・戦闘パートとは分離できるという設定になっています。またホログラムにより地球の森のような空間もあり、前作よりかなり進んでいます。

スタートレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションのパイロット版である”Encounter at Farpoint” を観ました。前のスター・トレックから80年後という想定で、今度のエンタープライズ号は銀河系間を航行出来る巨大なもので、また円盤部の居住セクションがエンジン・戦闘パートとは分離できるという設定になっています。またホログラムにより地球の森のような空間もあり、前作よりかなり進んでいます。

艦長はジャン=リュック・ピカードで、カーク艦長と違い、初老で沈着冷静、仕事に集中する余りずっと独身という設定です。カークに似ているのはむしろ副官のウィリアム・ライカーです。今回はヴァルカン星人は登場せず、その代わりにデータというアンドロイドが登場し、その役目を担っています。後はクリンゴン星人がクルーにいたり、女性も多く活躍しています。このパイロット版では提督役で、ドクター・マッコイの人も登場していました。お話は結構難解でQという連邦の人間よりはるかに進んだ知性体が出て来て、連邦人を野蛮と笑い裁判にかけて裁こうとします。ピカード艦長がその挑戦に見事に勝ち、宇宙クラゲのペアを無事に解放して感謝されるという話です。ちょっとTV番組としてはハイブロウすぎると思いました。今後に期待です。

バッティングセンター再び

私は止まっているボールより、動いているボールを打つ方が好きなので、これらを買いました。家の近くの久地ゴルフガーデンというゴルフ練習場の中に、バッティングセンターがあります。15年前くらいに結構はまって、週3~4回で3ヵ月くらいここに通い、今でも両手にバットダコが残っているくらい、打ち込みました。木製バットは私のこだわりで、バッティングセンター据付の金属バットはスイートスポットが広くて、適当に打ってもそれなりに飛ぶので好きではありません。ただ問題は、バッティングセンターの軟式ボールというのは、長持ちさせるため普通の軟式ボールより硬いので、木製バットは1ヵ月くらいで折れてしまいます。今回のバットが4本目です。それが分っているので今回は安目のバットにしました。なお15年前くらいは40台後半でしたが、反射神経の衰えはあまりなく、140Kmとかでも問題なく打ち返せていました。今回60台でどうなるか試してみます。

私は止まっているボールより、動いているボールを打つ方が好きなので、これらを買いました。家の近くの久地ゴルフガーデンというゴルフ練習場の中に、バッティングセンターがあります。15年前くらいに結構はまって、週3~4回で3ヵ月くらいここに通い、今でも両手にバットダコが残っているくらい、打ち込みました。木製バットは私のこだわりで、バッティングセンター据付の金属バットはスイートスポットが広くて、適当に打ってもそれなりに飛ぶので好きではありません。ただ問題は、バッティングセンターの軟式ボールというのは、長持ちさせるため普通の軟式ボールより硬いので、木製バットは1ヵ月くらいで折れてしまいます。今回のバットが4本目です。それが分っているので今回は安目のバットにしました。なお15年前くらいは40台後半でしたが、反射神経の衰えはあまりなく、140Kmとかでも問題なく打ち返せていました。今回60台でどうなるか試してみます。

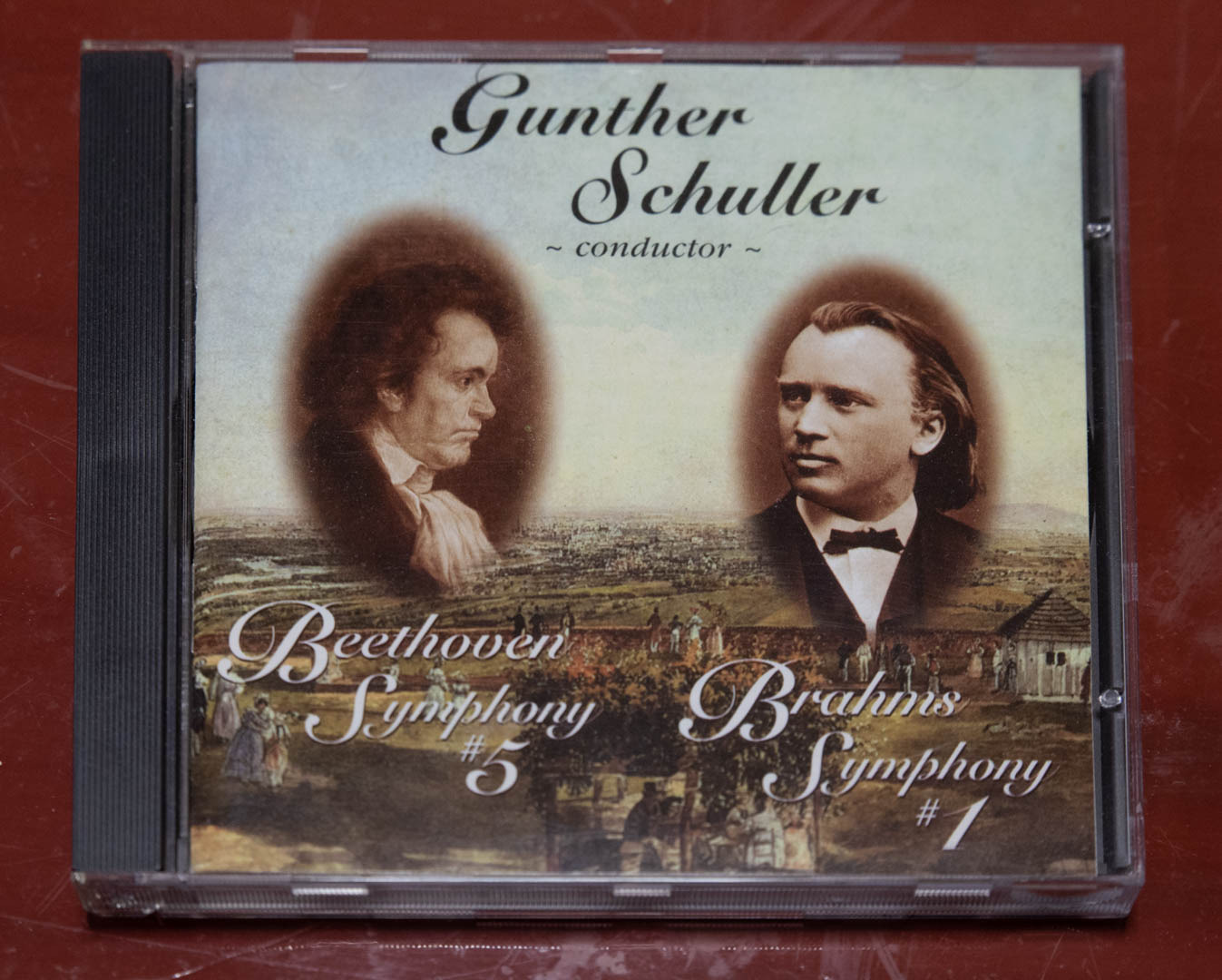

ガンサー・シュラー指揮の運命・ブラ1

ガンサー・シュラーという音楽家をご存知ですか?アメリカでは2度グラミー賞を取った人で有名と思いますが、日本ではあまり知られていません。元々クラシック畑の人で、シンシナティ交響楽団の首席ホルン奏者を皮切りに、その後作曲家、指揮者となり、またジャズの世界でもあのマイルス・デイヴィスと一緒のバンドを作って活躍しています。また小澤征爾と一緒にタングルウッド音楽祭を始めた人であります。このCDはそんなシュラーが、ニューヨークフィルなどの腕利きの奏者を集めた少人数のオケを作り、自身が書いた「指揮法教程」という教科書の実践例として、自分のレコード会社であるGM Recorgingsから出したもので、内容はベートーヴェンの「運命」とブラームスの第1番の交響曲です。何でこのCDを買ったかというと、15年くらい前に、ブラームスのこの交響曲のカタログ征服を目指して、入手出来る全てのCDを集めようとしていたことがあり、その中で入手したものです。そういう経緯なのでまったく期待しないで聞いたのですが、演奏は素晴しいものでした。演奏スタイルはいわゆる新古典派的というか、「何も足さない、何も引かない」というきわめて楽譜に忠実な演奏です。そうした演奏は得てして無機的でダイナミックスに乏しい非人間的な演奏になりがちなのですが、シュラーの指揮から出てくる音楽は、まったくそういうネガティブなものがありません。またオケの一人一人の技量も素晴しく少人数ということもあって、そのアンサンブルの見事さはかつてのトスカニーニや1960年代のカラヤンを思わせるものです。ブラームスの1番は結局現時点までで220種類ぐらい集めましたが、その中で堂々のベスト10に入る演奏だと思います。4300円くらいとちょっと高いですが、今でもAmazonで入手可能です。

ガンサー・シュラーという音楽家をご存知ですか?アメリカでは2度グラミー賞を取った人で有名と思いますが、日本ではあまり知られていません。元々クラシック畑の人で、シンシナティ交響楽団の首席ホルン奏者を皮切りに、その後作曲家、指揮者となり、またジャズの世界でもあのマイルス・デイヴィスと一緒のバンドを作って活躍しています。また小澤征爾と一緒にタングルウッド音楽祭を始めた人であります。このCDはそんなシュラーが、ニューヨークフィルなどの腕利きの奏者を集めた少人数のオケを作り、自身が書いた「指揮法教程」という教科書の実践例として、自分のレコード会社であるGM Recorgingsから出したもので、内容はベートーヴェンの「運命」とブラームスの第1番の交響曲です。何でこのCDを買ったかというと、15年くらい前に、ブラームスのこの交響曲のカタログ征服を目指して、入手出来る全てのCDを集めようとしていたことがあり、その中で入手したものです。そういう経緯なのでまったく期待しないで聞いたのですが、演奏は素晴しいものでした。演奏スタイルはいわゆる新古典派的というか、「何も足さない、何も引かない」というきわめて楽譜に忠実な演奏です。そうした演奏は得てして無機的でダイナミックスに乏しい非人間的な演奏になりがちなのですが、シュラーの指揮から出てくる音楽は、まったくそういうネガティブなものがありません。またオケの一人一人の技量も素晴しく少人数ということもあって、そのアンサンブルの見事さはかつてのトスカニーニや1960年代のカラヤンを思わせるものです。ブラームスの1番は結局現時点までで220種類ぐらい集めましたが、その中で堂々のベスト10に入る演奏だと思います。4300円くらいとちょっと高いですが、今でもAmazonで入手可能です。