ウルトラセブンの「宇宙囚人303」を観ました。タイトルの通り、キュラソ星の凶悪犯が地球に逃げて来て暴れるという話しです。見せ場はその凶悪犯がアンヌを人質にしてホーク1号のβで逃げ出して、それを捕まえるために空中でα、γと無理矢理合体するシーンです。しかしウルトラセブンはβ号が墜落するのから逃げるために変身するだけで、セブンと囚人の戦いはなく、「ガソリンを大量に飲んでいるから、墜落の時の火でやがて爆発するだろう」で最後本当に爆発して終わりでちょっと肩透かしでした。

ウルトラセブンの「宇宙囚人303」を観ました。タイトルの通り、キュラソ星の凶悪犯が地球に逃げて来て暴れるという話しです。見せ場はその凶悪犯がアンヌを人質にしてホーク1号のβで逃げ出して、それを捕まえるために空中でα、γと無理矢理合体するシーンです。しかしウルトラセブンはβ号が墜落するのから逃げるために変身するだけで、セブンと囚人の戦いはなく、「ガソリンを大量に飲んでいるから、墜落の時の火でやがて爆発するだろう」で最後本当に爆発して終わりでちょっと肩透かしでした。

投稿者: kanrisha

スタートレック・TNGの”A Matter of Time”

スタートレック・TNGの”A Matter of Time”を観ました。エンタープライズ号が小惑星が衝突して挙がった粉塵で大気が濁り太陽光が透過しなくなって気温が大幅に下がった惑星を救うためにそこに向かっている途中にいきなり宇宙船が現れ、そこから転送でやってきた男は300年先から過去の調査にやって来た歴史学者だと言います。男は色々質問しますが、その質問がクルーをいらだたせます。一方惑星に着いたエンタープライズ号はフェイザーで地面に穴を開けてCO2を噴出させ、温室効果で惑星の気温を上げようとします。一旦上手くいったかに見えましたが、穴開けが惑星のマントルを刺激して地震や火山爆発を誘発し、最初よりも悪い状態になります。ジョディが何とか回避策を考案しましたが、それは成功すれば元の環境に戻せますが、失敗すると惑星の空気を全部無くしてしまうというゲーム理論みたいなジレンマのものでした。ピカードは歴史学者を問い詰めて、そのどちらを取るべきかを聞き出そうとしますが、結局男はタイムパラドックスを主張してピカードの依頼を断ります。ピカードは結局決断して断行し、惑星は見事救われます。その顛末を見届けた男は自分の時代に帰ろうとしますが、ウォーフがエンタープライズ号の中のものがいくつか無くなっていることを発見し、宇宙船の中のチェックを要請します。男はデータだけを許可して中に入りますが、中ではフェイザーのスタンモードを最強にしてデータを自分の時代に持ち帰ろうとします。男は300年後から来たのではなく、200年前にやって来た未来人のタイムマシン兼宇宙船を奪ったものでした。結局フェイザーは男が宇宙船のドアを開けた瞬間に艦内コンピューターによって無効にされ、男は逮捕され、タイムマシンだけが去って行きます。うーん、200年前の男が300年後の未来人の振りをするのは無理がありすぎです。それよりピカードの逡巡をメインにした方が良かったと思います。

スタートレック・TNGの”A Matter of Time”を観ました。エンタープライズ号が小惑星が衝突して挙がった粉塵で大気が濁り太陽光が透過しなくなって気温が大幅に下がった惑星を救うためにそこに向かっている途中にいきなり宇宙船が現れ、そこから転送でやってきた男は300年先から過去の調査にやって来た歴史学者だと言います。男は色々質問しますが、その質問がクルーをいらだたせます。一方惑星に着いたエンタープライズ号はフェイザーで地面に穴を開けてCO2を噴出させ、温室効果で惑星の気温を上げようとします。一旦上手くいったかに見えましたが、穴開けが惑星のマントルを刺激して地震や火山爆発を誘発し、最初よりも悪い状態になります。ジョディが何とか回避策を考案しましたが、それは成功すれば元の環境に戻せますが、失敗すると惑星の空気を全部無くしてしまうというゲーム理論みたいなジレンマのものでした。ピカードは歴史学者を問い詰めて、そのどちらを取るべきかを聞き出そうとしますが、結局男はタイムパラドックスを主張してピカードの依頼を断ります。ピカードは結局決断して断行し、惑星は見事救われます。その顛末を見届けた男は自分の時代に帰ろうとしますが、ウォーフがエンタープライズ号の中のものがいくつか無くなっていることを発見し、宇宙船の中のチェックを要請します。男はデータだけを許可して中に入りますが、中ではフェイザーのスタンモードを最強にしてデータを自分の時代に持ち帰ろうとします。男は300年後から来たのではなく、200年前にやって来た未来人のタイムマシン兼宇宙船を奪ったものでした。結局フェイザーは男が宇宙船のドアを開けた瞬間に艦内コンピューターによって無効にされ、男は逮捕され、タイムマシンだけが去って行きます。うーん、200年前の男が300年後の未来人の振りをするのは無理がありすぎです。それよりピカードの逡巡をメインにした方が良かったと思います。

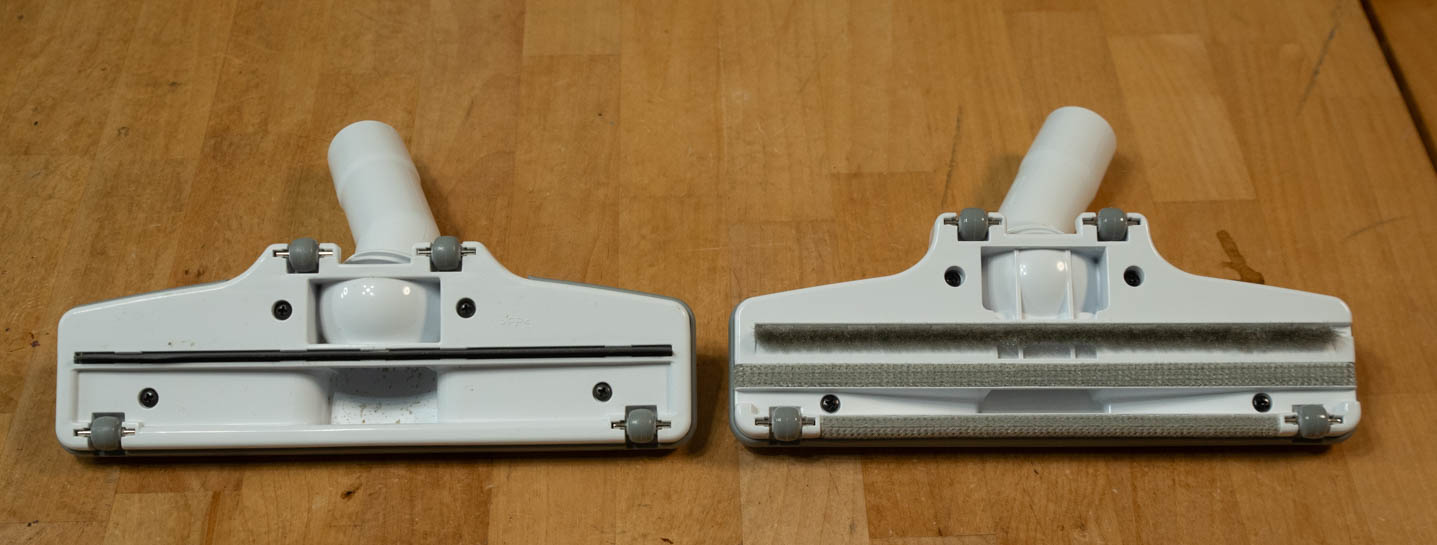

マキタのコードレス掃除機用のフローリング/カーペット両用ヘッド

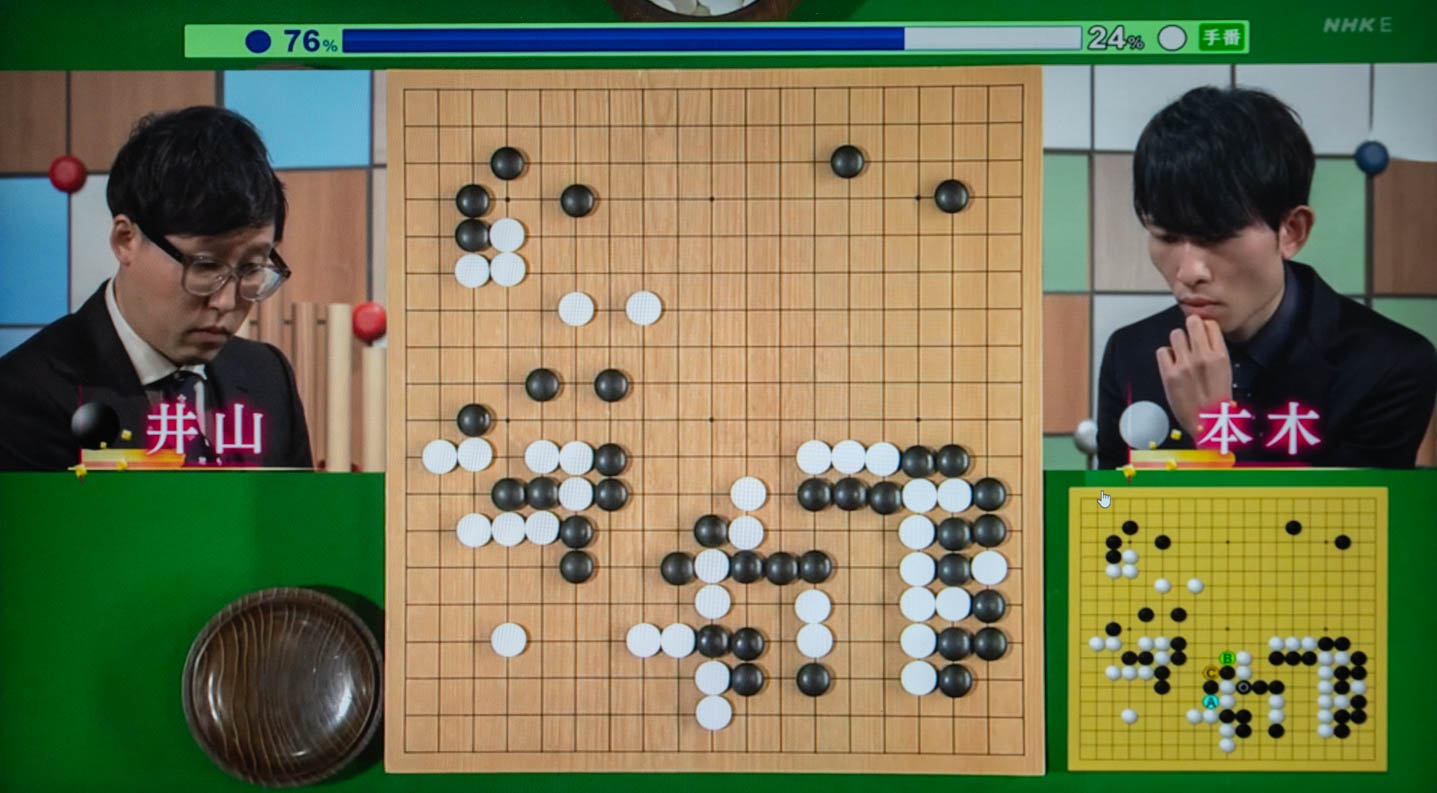

NHK杯戦囲碁 井山裕太碁聖 対 本木克弥9段(2026年2月15日放送分)

マキタのコードレス掃除機パワーアップ

ウルトラセブンの「ダーク・ゾーン」

ウルトラセブンの「ダーク・ゾーン」を観ました。ウルトラセブンに登場するエイリアンとしては比較的紳士的というか、ペガッサ市という都市型大宇宙船で暮らすペガッサ星人が、その都市の動力源が故障して地球とぶつかるから地球の軌道を変えてくれと向こうから言ってきます。もちろん地球の軌道が変えられる訳がないので、やむを得ずペガッサ市を爆破することになりますが、その前にウルトラ警備隊が地球への避難を呼びかけますが、応答なし。結局万一の場合に地球を爆破する任務を負って地球に来ていたペガッサ星人がアンヌやダンと友好関係を築くものの、最後は使命を果たそうとして爆弾を地球の中心に向け発射します。そしてセブンがペガッサ星人(人間大)にアイスラッガーをぶつけて追い払い、爆弾を宇宙に持っていって一件落着。なんかウルトラセブンとしてはちょっと珍しい系統の話です。

ウルトラセブンの「ダーク・ゾーン」を観ました。ウルトラセブンに登場するエイリアンとしては比較的紳士的というか、ペガッサ市という都市型大宇宙船で暮らすペガッサ星人が、その都市の動力源が故障して地球とぶつかるから地球の軌道を変えてくれと向こうから言ってきます。もちろん地球の軌道が変えられる訳がないので、やむを得ずペガッサ市を爆破することになりますが、その前にウルトラ警備隊が地球への避難を呼びかけますが、応答なし。結局万一の場合に地球を爆破する任務を負って地球に来ていたペガッサ星人がアンヌやダンと友好関係を築くものの、最後は使命を果たそうとして爆弾を地球の中心に向け発射します。そしてセブンがペガッサ星人(人間大)にアイスラッガーをぶつけて追い払い、爆弾を宇宙に持っていって一件落着。なんかウルトラセブンとしてはちょっと珍しい系統の話です。

新しいコードレス掃除機

スペース1999の”The Rules of Luton”

スペース1999の”The Rules of Luton”を観ました。何と言うかLost in Spaceの”The Great Vegetable Rebellion”とスタートレック・オリジナルシリーズの”Arena”を足して2じゃなくて4で割ったような話でした。(笑)Lutonという星を探査に降りたってそこの植物の実をつまんで食べたら悲鳴が聞こえ、コーニックとマヤは「人殺し」(つまりその星を支配している住民は植物)で二人は有罪宣告されます。そして他の同じ罪を犯したエイリアン3人と戦うことになり、勝った方が自由にされるということになります。この辺がArenaですが、Arenaの時はカークがありあわせの材料で火薬と大砲を作ってゴーンを倒しましたが、コーニックが作ったのはボラという原始的な石付き投げ縄みたいなのだけ。で最後にコーニックが倒れた相手を殺さないでいたら、そこの住民である他の植物が騒ぎ始めて二人は無事放免、という緩い話でした。コーニックとマヤの会話で1987年に第三次世界大戦があり、そこでコーニックの奥さんが死んだと説明されます。それでマヤが「どんな人でした?」と聞いたら、コーニックが照れもせず「ヘレナみたいな人」と説明してガクッと来ました。

スペース1999の”The Rules of Luton”を観ました。何と言うかLost in Spaceの”The Great Vegetable Rebellion”とスタートレック・オリジナルシリーズの”Arena”を足して2じゃなくて4で割ったような話でした。(笑)Lutonという星を探査に降りたってそこの植物の実をつまんで食べたら悲鳴が聞こえ、コーニックとマヤは「人殺し」(つまりその星を支配している住民は植物)で二人は有罪宣告されます。そして他の同じ罪を犯したエイリアン3人と戦うことになり、勝った方が自由にされるということになります。この辺がArenaですが、Arenaの時はカークがありあわせの材料で火薬と大砲を作ってゴーンを倒しましたが、コーニックが作ったのはボラという原始的な石付き投げ縄みたいなのだけ。で最後にコーニックが倒れた相手を殺さないでいたら、そこの住民である他の植物が騒ぎ始めて二人は無事放免、という緩い話でした。コーニックとマヤの会話で1987年に第三次世界大戦があり、そこでコーニックの奥さんが死んだと説明されます。それでマヤが「どんな人でした?」と聞いたら、コーニックが照れもせず「ヘレナみたいな人」と説明してガクッと来ました。

ウルトラセブンの「消された時間」

ウルトラセブンの「消された時間」を観ました。ウチワエビがモデル?のビラ星人登場。ウルトラセブンの宇宙人の特撮としての造形は見事なんですけど、こんな格好で高度な文明を発達させられるの、という所が引っ掛かります。(笑)お話は湯島博士という天才科学者が地球防衛軍のレーダーを強化しようとやってきたのに、ビラ星人が時間を止めて博士を洗脳してコントロールし、逆に基地を破壊して地球を侵略しようとするもの。途中でダンが「さっき博士は何であんなことを言ったんだろう」というセリフがありますが、それに相当するシーンはおそらくカットされていて、話がつながっていません。ダンは一人でビラ星人の陰謀を透視で突き止め博士を制止しようとしますが、逆に独房に入れられてしまいます。しかし独房の中でセブンに変身して牢破り。(笑)後でダンがどうやって牢から出たのか不思議がられなかったのか。などなど種々台本の作りの甘さが目立つ回ですが、セブンと巨大化ビラ星人の戦いはなかなか良く出来ていて、最後はアイスラッガーで真っ二つにされた所に自分の宇宙船がホークにやられて墜落して来て炎上する、という可哀想な死に方でした。

ウルトラセブンの「消された時間」を観ました。ウチワエビがモデル?のビラ星人登場。ウルトラセブンの宇宙人の特撮としての造形は見事なんですけど、こんな格好で高度な文明を発達させられるの、という所が引っ掛かります。(笑)お話は湯島博士という天才科学者が地球防衛軍のレーダーを強化しようとやってきたのに、ビラ星人が時間を止めて博士を洗脳してコントロールし、逆に基地を破壊して地球を侵略しようとするもの。途中でダンが「さっき博士は何であんなことを言ったんだろう」というセリフがありますが、それに相当するシーンはおそらくカットされていて、話がつながっていません。ダンは一人でビラ星人の陰謀を透視で突き止め博士を制止しようとしますが、逆に独房に入れられてしまいます。しかし独房の中でセブンに変身して牢破り。(笑)後でダンがどうやって牢から出たのか不思議がられなかったのか。などなど種々台本の作りの甘さが目立つ回ですが、セブンと巨大化ビラ星人の戦いはなかなか良く出来ていて、最後はアイスラッガーで真っ二つにされた所に自分の宇宙船がホークにやられて墜落して来て炎上する、という可哀想な死に方でした。

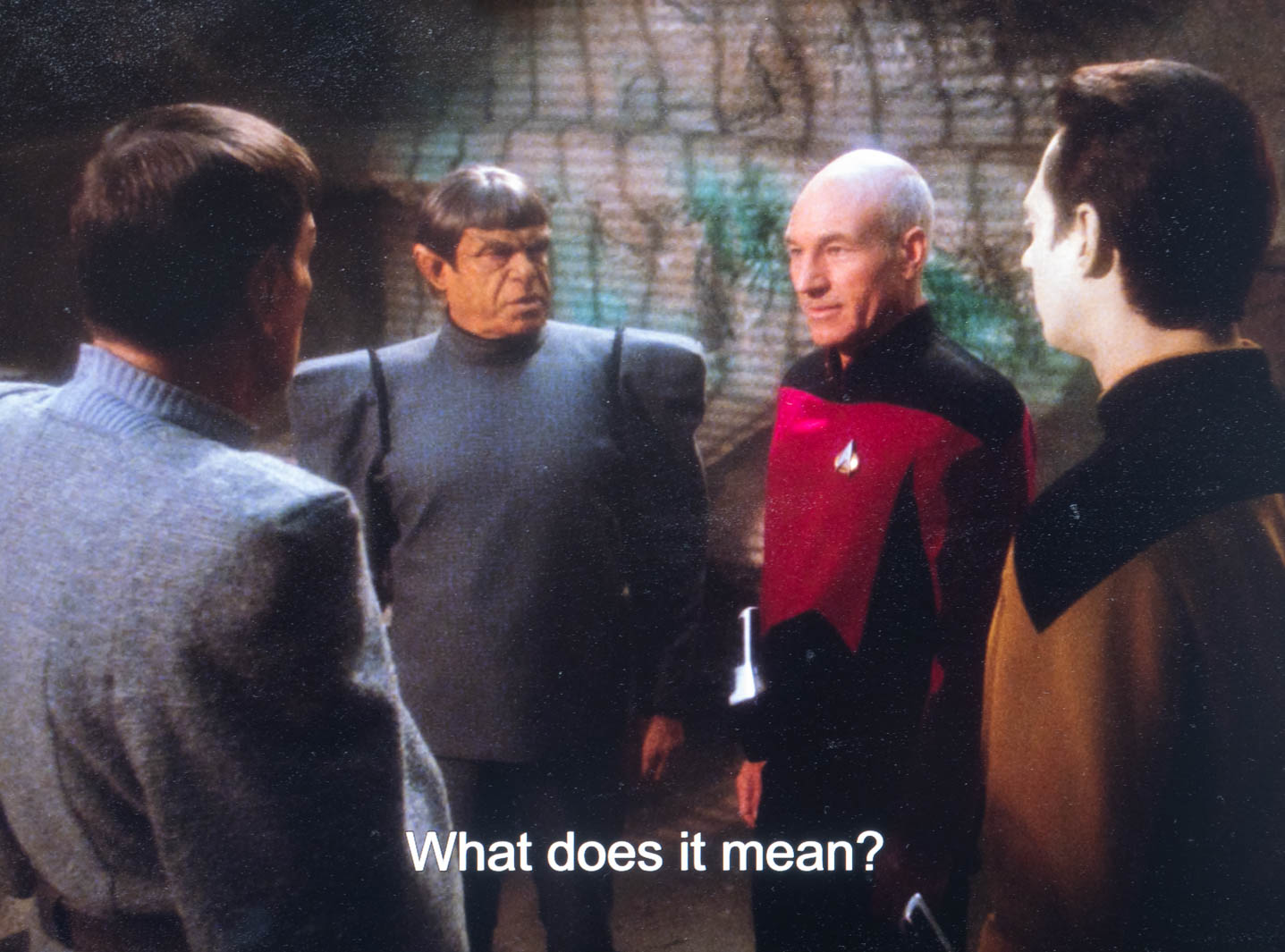

スタートレック・TNGのUnificationのIとII

スタートレック・TNGのUnificationのIとIIを続けて観ました。ジーン・ロッデンベリーが1991年10月に亡くなっており、冒頭にメッセージが出ますが、このエピソードは明らかにロッデンベリー追悼です。お話もそのロッデンベリーの理想に近い、かつて大昔に分裂したヴァルカンとロミュランを和解して統合させるために、スポックが私的大使としてロミュランに行き、それをピカードとデータがロミュランの格好に化けて追いかけて、という話です。それで確かに若い世代では統合を目指す動きがあるものの、結局は今回の話はロミュランがヴァルカンを征服しようとした陰謀で、またもターシャの娘が悪役で登場するのがちょっと何だか。興味深かったのは、TNGでオリジナルのスポック相当の役であるデータとそのスポックが共演して、人間の感情を捨てたスポックと逆に人間の感情を身に付けようとしているデータにバトンが渡されたような、そんなエピソードでした。またロッデンベリー的理想を入れながらも結局それが失敗するところがスタッフの「ロッデンベリーさん、理想は美しいけど現実は甘くないですよ」という隠れたメッセージではないかと思いました。

スタートレック・TNGのUnificationのIとIIを続けて観ました。ジーン・ロッデンベリーが1991年10月に亡くなっており、冒頭にメッセージが出ますが、このエピソードは明らかにロッデンベリー追悼です。お話もそのロッデンベリーの理想に近い、かつて大昔に分裂したヴァルカンとロミュランを和解して統合させるために、スポックが私的大使としてロミュランに行き、それをピカードとデータがロミュランの格好に化けて追いかけて、という話です。それで確かに若い世代では統合を目指す動きがあるものの、結局は今回の話はロミュランがヴァルカンを征服しようとした陰謀で、またもターシャの娘が悪役で登場するのがちょっと何だか。興味深かったのは、TNGでオリジナルのスポック相当の役であるデータとそのスポックが共演して、人間の感情を捨てたスポックと逆に人間の感情を身に付けようとしているデータにバトンが渡されたような、そんなエピソードでした。またロッデンベリー的理想を入れながらも結局それが失敗するところがスタッフの「ロッデンベリーさん、理想は美しいけど現実は甘くないですよ」という隠れたメッセージではないかと思いました。