本日8月16日に川崎市から相模原市に引っ越します。川崎市には丸18年住み、これまでの人生での最長居住記録です。

投稿者: kanrisha

トワイライト・ゾーンの”I Sing the Body Electric”

トワイライト・ゾーンの”I Sing the Body Electric”を観ました。アウター・リミッツほどではないですが、暗い話も多いトワイライト・ゾーンの中ではほのぼの系のいい話でした。それもその筈、脚本は何とレイ・ブラッドベリです!これがレイ・ブラッドベリによるトワイライト・ゾーンでの唯一の脚本だそうです。

トワイライト・ゾーンの”I Sing the Body Electric”を観ました。アウター・リミッツほどではないですが、暗い話も多いトワイライト・ゾーンの中ではほのぼの系のいい話でした。それもその筈、脚本は何とレイ・ブラッドベリです!これがレイ・ブラッドベリによるトワイライト・ゾーンでの唯一の脚本だそうです。「帰ってきたウルトラマン」の「ふるさと地球を去る」

「帰ってきたウルトラマン」の「ふるさと地球を去る」を観ました。南隊員が小さい頃「じゃみっ子」(糸を吐かない役立たずの蚕のこと)と呼ばれていじめられていた、先生からも叱られてばかりいた、という意外な過去が明らかにされます。それはいいんですが、怪獣ザゴラスが出現した村に、自分とおなじように「じゃみっ子」と呼ばれている六郎がいるのを見て、マットガンを盗んだ六郎に怪獣と戦わせようとする南隊員。しかも結局隕石が空中に飛び上がり、それに載っていた二人は墜落します。ウルトラマンがブレスレットで助けたから良かったものの、もし二人とも死んでいたら、MATの責任は重大と思いますが…

「帰ってきたウルトラマン」の「ふるさと地球を去る」を観ました。南隊員が小さい頃「じゃみっ子」(糸を吐かない役立たずの蚕のこと)と呼ばれていじめられていた、先生からも叱られてばかりいた、という意外な過去が明らかにされます。それはいいんですが、怪獣ザゴラスが出現した村に、自分とおなじように「じゃみっ子」と呼ばれている六郎がいるのを見て、マットガンを盗んだ六郎に怪獣と戦わせようとする南隊員。しかも結局隕石が空中に飛び上がり、それに載っていた二人は墜落します。ウルトラマンがブレスレットで助けたから良かったものの、もし二人とも死んでいたら、MATの責任は重大と思いますが…

ザゴラスは隕石に含まれていた放射性物質で何かの生物(サンショウウオみたいな顔していますが)が巨大化したというゴジラみたいな設定です。ブレスレットは二人の救出用に使ってしまったので、どうやって倒すのかと思ったら、怪獣と隕石を高速で激突させるという裏技でした。どうも記憶ではブレスレットを得てからは無敵になったと思っていたんですが、実際に観直してみると、すっきり勝つ回はほとんどないですね。

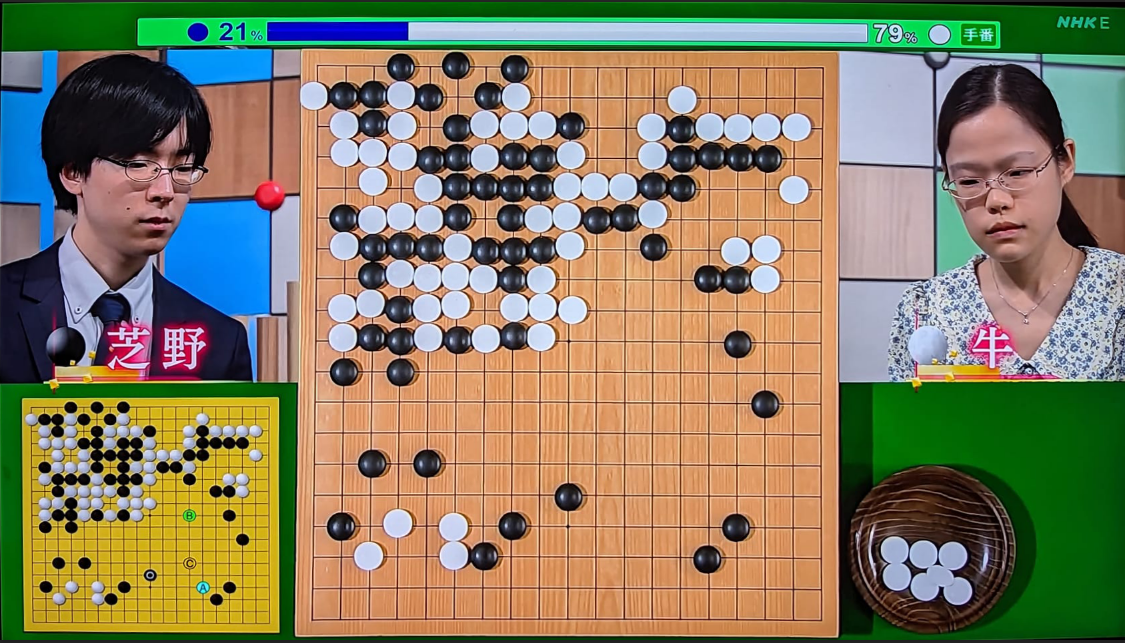

NHK杯戦囲碁 芝野虎丸名人 対 牛栄子女流最強(2023年8月13日放送分)

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が芝野虎丸名人、白番が牛栄子女流最強の注目の一戦です。布石で黒は二連星の後、右辺に右下隅から大々ゲイマに開くという、中国流の変型のような、初めて見る形を披露しました。白が右上隅でダイレクトに三々に入ってから、右辺が黒、上辺から左上隅にかけてが白という模様の張り合いの展開になりました。そこで黒が上辺左というか左上隅に深く潜って行きました。ここからこの石の死活を巡って激しい差し手争いになりました。その結果中央で大きな劫が出来ましたが、白は臆することなく最強の手で応じ続けました。結果として、白黒双方に眼が無く、攻め合いかあるいはセキかという感じになりましたが、結局黒白双方が相手の石5子を取り合うといういい加減の別れになりました。しかし劫を巡って白は中央で厚みを築いており、形勢は白のリードとなりました。その後白は右辺の黒模様に、右上隅との渡りを見ながら打ち込んで行きました。この打込みはあわよくば黒を攻めてやろうというもので、白が右辺に展開するのを黒が妨げることは出来ませんでした。残るは下辺から右下隅にかけてで、ここでの白の消しも成功しました。残るは左下隅で、ここの白を確実に活きておけば白に残ったのではないかと思いますが、白は下辺の出という大きな手を選択しました。結果的に左下隅は劫になり、劫は黒が勝って元々白地だったところが大きな黒地になりました。これでわずかに黒が抜け出しました。終ってみて黒の3目半勝ちでした。しかし敗れたとはいえ、牛女流最強の一回戦に続く力強い打ち回しが印象に残りました。

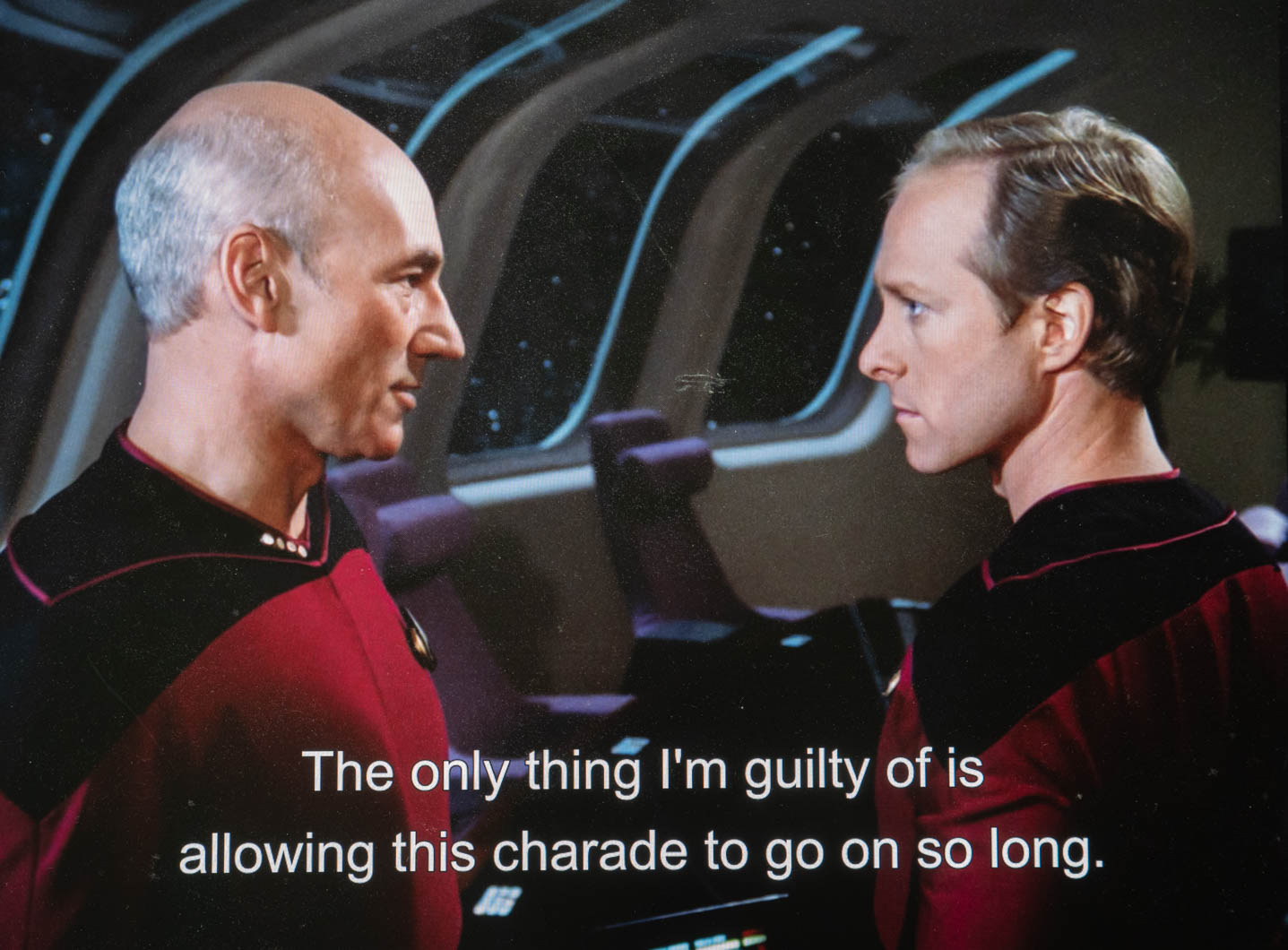

スター・トレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Coming of Age”

スター・トレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Coming of Age”を観ました。何と言うか良く分らないストーリーで、まずはピカードの長年の友人の提督のクィンが突然エンタープライズ号にやって来て、エンタープライズ号で何か不正が行われている可能性があるので調査を行う、と宣言します。そしてその部下のレミックがスタッフ一人一人に、ピカードの船長日誌の内容が正しいかどうか根掘り葉掘り聞いていきます。その高圧的な態度にスタッフはフラストレーションを募らせていきます。最終的には不正はまったく見つからなかったと、レミックはクィンに報告します。クィンの本当の目的は、最近連邦の中に様々な政治的な陰謀があるため、ピカードを提督に昇進させ、同時にスターフリートアカデミーの校長にし、自分の側に置いておこう、というものでした。しかしピカードはエンタープライズ号の現場に留まることを選びます。一方で、ウェスレーがスターフリートアカデミーの試験を受けますが、後一歩という所で落ちます。ピカードはウェスレーを慰めるため、実は自分も一回落ちた過去を打ち明けます。

スター・トレック・ザ・ネクスト・ジェネレーションの”Coming of Age”を観ました。何と言うか良く分らないストーリーで、まずはピカードの長年の友人の提督のクィンが突然エンタープライズ号にやって来て、エンタープライズ号で何か不正が行われている可能性があるので調査を行う、と宣言します。そしてその部下のレミックがスタッフ一人一人に、ピカードの船長日誌の内容が正しいかどうか根掘り葉掘り聞いていきます。その高圧的な態度にスタッフはフラストレーションを募らせていきます。最終的には不正はまったく見つからなかったと、レミックはクィンに報告します。クィンの本当の目的は、最近連邦の中に様々な政治的な陰謀があるため、ピカードを提督に昇進させ、同時にスターフリートアカデミーの校長にし、自分の側に置いておこう、というものでした。しかしピカードはエンタープライズ号の現場に留まることを選びます。一方で、ウェスレーがスターフリートアカデミーの試験を受けますが、後一歩という所で落ちます。ピカードはウェスレーを慰めるため、実は自分も一回落ちた過去を打ち明けます。

という話ですが、ウェスレーがアカデミーの試験を受けるのと、ピカードが校長になるというのがまったく関連のない話になっているのがイマイチと思いました。校長を引き受けたら、ウェスレーを特例に合格にするとかいう裏取引がある、とかの方が話によりまとまりがあったと思います。

サーバーの移設完了

サーバーを新居に移設し、DNS設定も変更し、このブログは元通りにアクセス出来るようになりました。

中村真一郎の「江戸漢詩」

中村真一郎の「江戸漢詩」を読了。あまり知られていませんが、日本で漢詩作りが一番盛んだったのは江戸時代の後半から明治の初めにかけてです。その証拠の一つは、明治時代の新聞には、必ずといっていいほど、読者投稿の漢詩の欄がありました。それほど漢詩作りが一般の人にまで広く行われていた訳です。乃木大将や大正天皇といった方はその最後のグループに属します。また私見ですが、現在日本にやってくる海外の観光客が称賛して止まない日本の文化というものは、ほとんどが江戸時代後期に熟成したものだと思います。例えば漫画やアニメの絵の元は江戸時代の絵師の絵で、手塚治虫の決して二度書きしない流れるような線は、浮世絵師の絵が元だと思います。

中村真一郎の「江戸漢詩」を読了。あまり知られていませんが、日本で漢詩作りが一番盛んだったのは江戸時代の後半から明治の初めにかけてです。その証拠の一つは、明治時代の新聞には、必ずといっていいほど、読者投稿の漢詩の欄がありました。それほど漢詩作りが一般の人にまで広く行われていた訳です。乃木大将や大正天皇といった方はその最後のグループに属します。また私見ですが、現在日本にやってくる海外の観光客が称賛して止まない日本の文化というものは、ほとんどが江戸時代後期に熟成したものだと思います。例えば漫画やアニメの絵の元は江戸時代の絵師の絵で、手塚治虫の決して二度書きしない流れるような線は、浮世絵師の絵が元だと思います。

この本はそうした漢詩の全盛期の作品を、頼山陽みたいな有名な人だけでなく、かなり広い範囲で集め解説したものです。その題材も伝統的な風景を描写することに留まらず、生活の隅々までに及び、中には吉原の遊女についての粋なものも存在します。またこの時代女性の漢詩人が活躍したのも大きな特長で、例えば頼山陽の生涯を通じた愛人だった江馬細香が有名です。

漢詩は明治に入り、従来の漢籍の教養から西洋の科学へと人々の学習の重心が移っていくに従って衰えていきます。しかし漢詩もまた、日本人が外国の文化を自家薬籠中の物にするという典型の一つだということを、この本は教えてくれます。

サーバー移設によるアクセス停止の件

このブログを動かしている自宅サーバーを引っ越しにより移設するため、8月11日(金)の16時より同日深夜0時くらいまで、一時的にアクセス出来なくなります。移設が完了して元通りアクセス出来るようになりましたら、また連絡します。

KriptonのKX-1.5 外観補修

エディアルド・パニアグアの”Alarifes Mudéjares”

私のオーディオチェック用ソースその2。エディアルド・パニアグアの”Alarifes Mudéjares”。タイトルは「ムデハル様式の建築家達」という意味。ムデハル様式とは、レコンキスタ(キリスト教徒によるスペインの国土の奪回運動)の後、スペインに残ったイスラム教徒の技術とキリスト教が融合して建てられた、アラゴンなどに多く残っている建築様式のこと。

私のオーディオチェック用ソースその2。エディアルド・パニアグアの”Alarifes Mudéjares”。タイトルは「ムデハル様式の建築家達」という意味。ムデハル様式とは、レコンキスタ(キリスト教徒によるスペインの国土の奪回運動)の後、スペインに残ったイスラム教徒の技術とキリスト教が融合して建てられた、アラゴンなどに多く残っている建築様式のこと。

このCDはパニアグアらしく人を喰っていて、建築家達がノコギリを引いたり、トンカチで釘を叩いて、という教会を建てるシーンから入っています。音場は広大ですけど、縦長の建物の中というのが良く分り、左右は狭く、上が広いです。特に2階か3階に水盤か人工の泉があるのか、水が高い所から流れているのが面白いです。教会の外からは秋なのか虫の声がしています。そこで演奏される曲は、建築様式と同じでキリスト教とイスラム教が混じり合ったスペイン独特のものです。エディアルド・パニアグアは「聖母マリアのカンティガ」を多数録音していますが、カンティガの音楽ともかなり近いです。というかパニアグア一家のことですから、厳密な考証に基づくものではなく、かなりの部分想像によるものでしょうが。