古関裕而が自分が作った軍歌(戦後の言い方では「軍事歌謡」)の内で一番会心の作は、福島三羽烏による「暁に祈る」だと自伝の中で言っています。そしてこの「暁に祈る」の販売枚数が41,000枚で大したヒットじゃないなどと書いているサイトがいくつかあります。この数字の引用元は、倉田喜弘の「日本レコード文化史」の中にあるものです。(元は雑誌「音楽文化」の昭和19年11月号のようです。辻田真佐憲の「古関裕而の昭和史」による。)しかし、この数字はあくまでも昭和18年8月から19年8月までの13ヵ月間のものであり、「暁に祈る」が発売されたのは昭和15年5月です。つまり、発売後から3年3ヵ月の間の売上が全く入っていない数字です。それに発売後から3年3ヵ月も経ってまだ4万枚以上売れているということは、「露営の歌」の50万枚には及ばないのかもしれませんが、おそらく30万枚以上の大ヒットだと思います。古関によると当時のヒットの基準は5万枚くらいだとどこかで書いていましたので、そういう意味でも41,000枚だけというのはあり得ないです。実際に同じ資料に「若鷲の歌」も載っていますが、こちらは発売後10ヵ月で233,000枚です。

古関裕而が自分が作った軍歌(戦後の言い方では「軍事歌謡」)の内で一番会心の作は、福島三羽烏による「暁に祈る」だと自伝の中で言っています。そしてこの「暁に祈る」の販売枚数が41,000枚で大したヒットじゃないなどと書いているサイトがいくつかあります。この数字の引用元は、倉田喜弘の「日本レコード文化史」の中にあるものです。(元は雑誌「音楽文化」の昭和19年11月号のようです。辻田真佐憲の「古関裕而の昭和史」による。)しかし、この数字はあくまでも昭和18年8月から19年8月までの13ヵ月間のものであり、「暁に祈る」が発売されたのは昭和15年5月です。つまり、発売後から3年3ヵ月の間の売上が全く入っていない数字です。それに発売後から3年3ヵ月も経ってまだ4万枚以上売れているということは、「露営の歌」の50万枚には及ばないのかもしれませんが、おそらく30万枚以上の大ヒットだと思います。古関によると当時のヒットの基準は5万枚くらいだとどこかで書いていましたので、そういう意味でも41,000枚だけというのはあり得ないです。実際に同じ資料に「若鷲の歌」も載っていますが、こちらは発売後10ヵ月で233,000枚です。

ちなみに、「露営の歌」の50万枚は戦前としては驚異的な数字で、当時の蓄音機の普及台数を考えると、蓄音機を所有している人の大半が買わないとそんな数字にはならないと思います。当時の再生機の数と、現在の様々な再生環境の数の差を考えれば、ほとんど10倍して現在だと500万枚くらいの感じなのではないでしょうか。

カテゴリー: Book

古関裕而の「ビルマ派遣軍の歌」

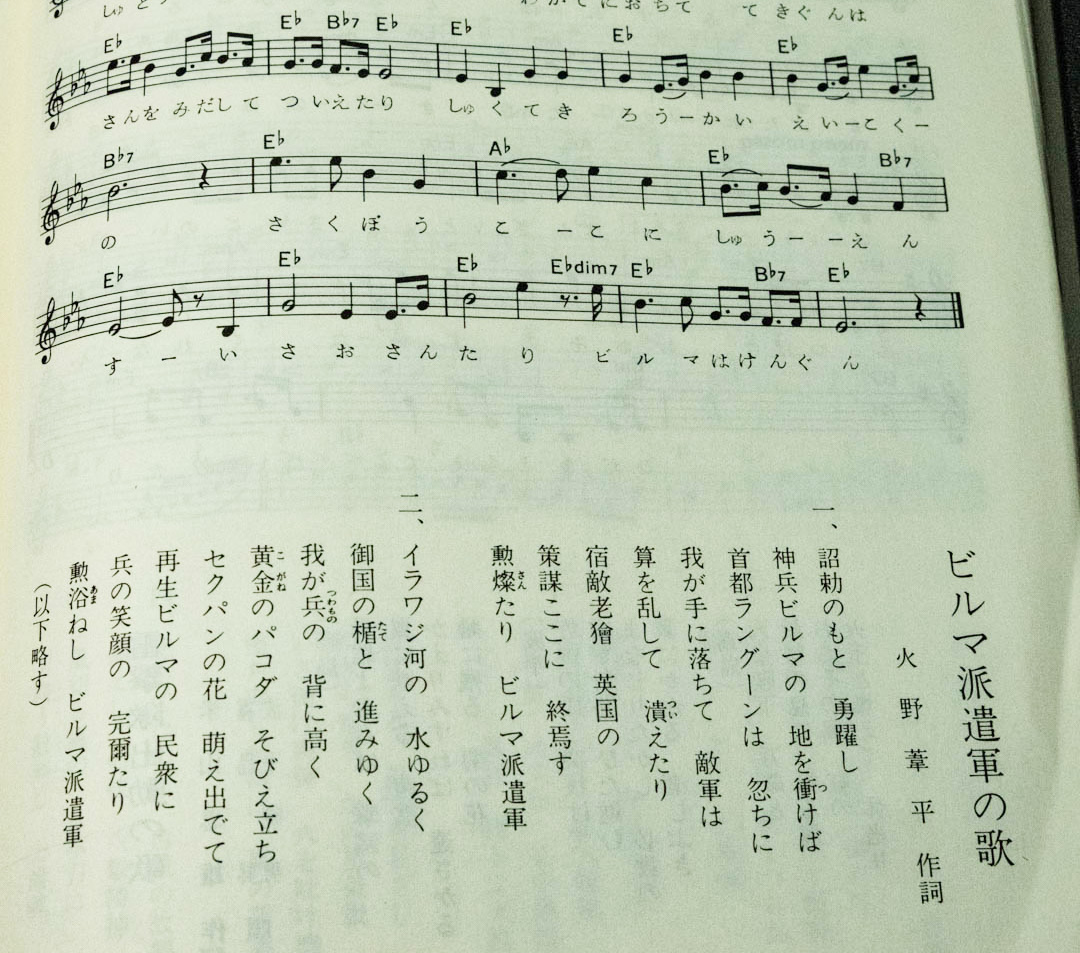

今週の「エール」は非常に重い話で、古山裕一がビルマ(現在のミャンマー)で行われていたインパール作戦(大平洋戦争上で最悪の無謀で無策な作戦として悪名が高いもの)に慰問のために派遣される話です。そこで演奏されるのが「ビルマ派遣軍の歌」で、作詞は一緒に慰問に同行していた「麦と兵隊」で有名な火野葦平です。「エール」でも出て来たように、火野葦平はインパール作戦の惨状を実際に現地で見て「青春と泥濘」という手記にまとめています。火野葦平は戦後戦犯として2年間公職追放の処分を受けますが、決して戦争賛美の人ではなかったということだと思います。この曲は現在何故かCDで発売されている「古関裕而 戦時下日本の歌~愛国の花~」には収録されていませんが、ダウンロードで販売されている同名のアルバムには入っていて聞くことが出来ます。変ホ長調というB♭に並んでブラスバンドでは演奏しやすい調で作曲されています。全体に古関らしい「ターンタターンタ」という付点音符のリズムで統一されていますが、「しゅくてき(宿敵)」の所だけが「ターンターンターンターン」というフラットなリズムに変り変化を付けています。最後は上昇音型から下降音型でまとめるという、手堅い構成になっています。

今週の「エール」は非常に重い話で、古山裕一がビルマ(現在のミャンマー)で行われていたインパール作戦(大平洋戦争上で最悪の無謀で無策な作戦として悪名が高いもの)に慰問のために派遣される話です。そこで演奏されるのが「ビルマ派遣軍の歌」で、作詞は一緒に慰問に同行していた「麦と兵隊」で有名な火野葦平です。「エール」でも出て来たように、火野葦平はインパール作戦の惨状を実際に現地で見て「青春と泥濘」という手記にまとめています。火野葦平は戦後戦犯として2年間公職追放の処分を受けますが、決して戦争賛美の人ではなかったということだと思います。この曲は現在何故かCDで発売されている「古関裕而 戦時下日本の歌~愛国の花~」には収録されていませんが、ダウンロードで販売されている同名のアルバムには入っていて聞くことが出来ます。変ホ長調というB♭に並んでブラスバンドでは演奏しやすい調で作曲されています。全体に古関らしい「ターンタターンタ」という付点音符のリズムで統一されていますが、「しゅくてき(宿敵)」の所だけが「ターンターンターンターン」というフラットなリズムに変り変化を付けています。最後は上昇音型から下降音型でまとめるという、手堅い構成になっています。

なお「エール」では古山裕一の慰問は一回だけになっていますが、実際の古関裕而はビルマは2回、その他中国なども合わせ全部で4回くらい慰問に行っています。残念ながら中国での慰問での「露営の歌」に関する感動的なエピソードは「エール」では使われないようです。

P.S.

「ビルマ派遣軍の歌」の歌詞は、「古関裕而作品集」では2番までしか載っていないし、またWeb上で見つかるものも、コロンビア音源で歌われているのと異なっているため、以下にコロンビア音源で歌われている歌詞を載せておきます。

1.

詔勅(しょうちょく)のもと勇躍(ゆうやく)し

神兵(しんぺい)ビルマの地を衝(つ)けば

首都ラングーンは忽(たちま)ちに

我が手に陥(お)ちて敵軍は

算を乱して潰(つい)えたり

宿敵老獪(ろうかい)英国の

策謀(さくぼう)ここに終焉(しゅうえん)す

勲(いさお)燦(さん)たりビルマ派遣軍

2.

イラワジ河の水ゆるく

御国(みくに)の楯と進みゆく

我が兵(つわもの)の背に高く

黄金(こがね)のパコダそびえ立ち

セクバン(*1)の花萌え出でて

再生ビルマの民衆に

兵の笑顔の莞爾(かんじ)たり

光り遍(あまね)しビルマ派遣軍

3.

援蒋(えんしょう)ルート(*2)の完封(かんぷう)に

喘(あえ)ぐ雲南(うんなん)重慶軍(じゅうけいぐん)

波立ち騒ぐ印度洋

また北緬(ほくめん)(*3)にアラカン(*4)に

残敵(ざんてき)しきりに蠢動(しゅんどう)す

我に揺るがぬ鉄壁の

守りのあるを知らざるや

力厳(げん)たりビルマ派遣軍

*1 セクバン 正しくはセクパン。ホウオウボク(鳳凰木、Delonix regia)のこと。蝶のような形の真っ赤な五弁花をつけ、火焔樹とも呼ばれる。

*2 援蒋ルート アメリカ、イギリス、ソ連が中国国民党の蒋介石を軍事的に援助するために物資を送るのに使ったルート。ビルマのラングーン(ヤンゴン)→ラシオ→雲南省昆明のビルマルートがその代表的なもので、日本軍がビルマを占領してからはハンプというヒマラヤ山脈を飛行機で越えるルートに切り替わった。

*3 北緬 北ビルマ。ビルマの漢字表記は緬甸。

*4 アラカン 現在のミャンマーのラカイン州で、ミャンマーの北西部にある南北に細長い州。

以下、4番がWeb上のいくつかのソースで確認出来るが、コロンビア音源では3番までしか収録されていない。

4.

独立ビルマの朝明けて

孔雀の旗のたなびけば

東亜の屋根の主柱(はしら)たる

防人(さきもり)日本の任重し

神算鬼謀(しんさんきぼう)我にあり

如何(いか)なる試練来たるとも

恐るる所あるや無し

勲赫(いさおかく)たりビルマ派遣軍

「中世合名・合資会社成立史」のKindle版

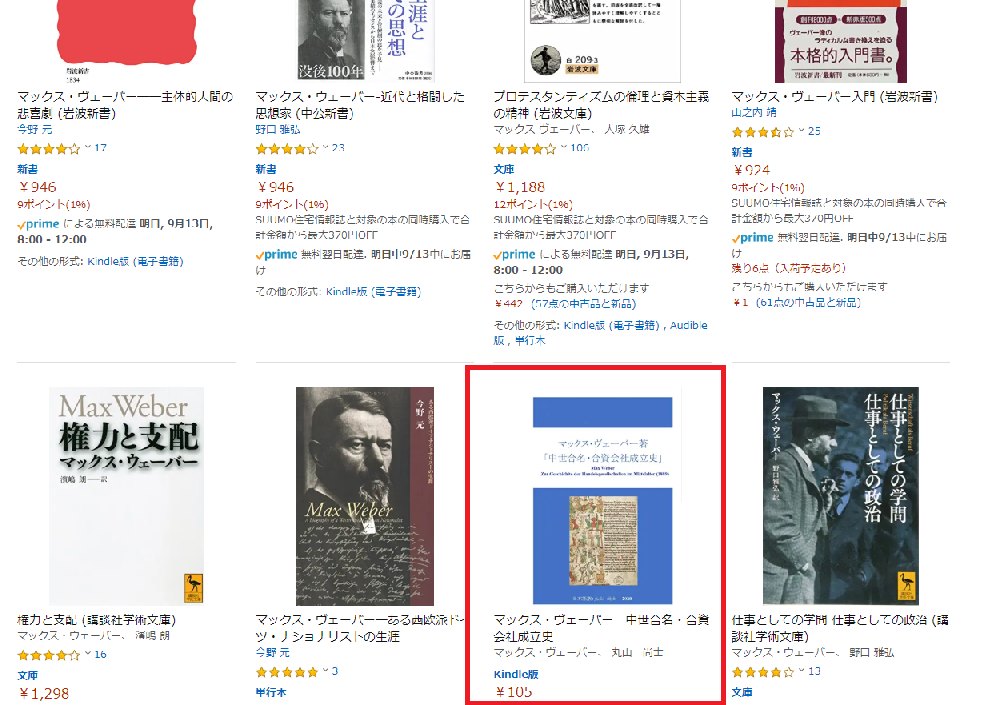

Amazonにて9月11日より販売を開始したヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」ですが、Amazonの検索で「マックス・ヴェーバー」を入力すると、現状で結構高い順位で出て来て、9月30日にはこの写真のように何と3番目に表示されました。まあ別途PDF版をmaxweber.jpで無償で提供しているので、お金を稼ぐつもりは無く、価格も設定出来る最低にしていますが、それでも嬉しいです。

Amazonにて9月11日より販売を開始したヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」ですが、Amazonの検索で「マックス・ヴェーバー」を入力すると、現状で結構高い順位で出て来て、9月30日にはこの写真のように何と3番目に表示されました。まあ別途PDF版をmaxweber.jpで無償で提供しているので、お金を稼ぐつもりは無く、価格も設定出来る最低にしていますが、それでも嬉しいです。

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」についての訳者コメント

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」について色々と記事をアップしましたが、最後のものとしての訳者コメントをアップしました。

十二分に検討したものではなくて、あくまでも約11ヵ月かけて訳して来た結果としての正直な気持ちという所で、学問的な批判のレベルにはなっていないです。

ただ、この論文のための各種ゲマインシャフトとゲゼルシャフトの調査が後の「理解社会学のカテゴリー」においての、かなり特殊なゲマインシャフトとゲゼルシャフトの位置付け(テンニースのように対立する概念ではなく、ゲゼルシャフトは特殊なゲマインシャフトとするもの)につながったのではないか、というのはかなり本気でそう思っています。

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」の英訳の評価

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のLutz Kaelber氏による英訳である、“The History of Commercial Parntership in the Middle Ages”, Rowman & Littelfiels Publishers, Inc., 2003、についての評価を公開しました。この英訳に感謝しながらも、私が理想とする翻訳からはほど遠く、やはり厳しい評価になっています。

大塚久雄氏の「中世合名・合資会社成立史」への言及への批判

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」についての日本人学者の言及として、大塚久雄氏の「株式会社発生史論」におけるそれについての批判をアップしました。私はマルクス主義のいわゆる「発展段階説」が大嫌いなので、自然と辛口の批判になりました。

安藤英治氏の「中世合名・合資会社成立史」の紹介についての論評

安藤英治氏が、「ウェーバー歴史社会学の出立 ―歴史認識と価値意識―」という本の中で、20ページくらい「中世合名・合資会社成立史」の内容を紹介されており、それについて論評しました。故安藤先生には申し訳ありませんが、かなり厳しめの評価になりました。

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版を公開

ヴェーバーの「中世合名・合資会社成立史」のダイジェスト版を公開しました。

日本マックス・ヴェーバー研究ポータルのアクセス統計を見ていると、この論文の結論部にだけアクセスしている人が非常に多いんです。しかし、この論文の結論部だけ読んでもこの論文の内容はほとんど分りません。何故なら、全体が一つの仮説を提示しそれを論証するといった結論がはっきりしているものではなく、いわゆる決疑論を広範囲の地方の法規に対して展開しているのがこの論文であり、個々の法規の評価の部分が重要で、結論で簡単にまとめられるような内容ではありません。

ダイジェスト版といってもWordで17ページありますが、せめてこの位は読んでいただきたいと思います。

Amazonでの「中世合名・合資会社成立史」Kindle版販売

Amazonでの「中世合名・合資会社成立史」のKindle版販売は、今の所ポツリポツリという感じでしか売れていませんが、それでも「マックス・ヴェーバー」で検索すると結構上位に出て来るのがうれしいです。

Amazonでの「中世合名・合資会社成立史」のKindle版販売は、今の所ポツリポツリという感じでしか売れていませんが、それでも「マックス・ヴェーバー」で検索すると結構上位に出て来るのがうれしいです。

井上寿一の「戦争調査会 幻の政府文書を読み解く」

井上寿一の「戦争調査会 幻の政府文書を読み解く」を読了。先の戦争で不思議なのは、いわゆるPDCAが十分行われないで、今後また間違えないようにする、という意識が徹底しなかったことです。しかし、1945年11月に幣原喜重郎が、その当時の政治家、官僚、軍人から聴き取り調査を行い、学識経験者が40回の委員会を開いて、戦争の原因と敗因を調査しようとしていたのを初めて知りました。この試みはしかし、当時別に東京裁判が進行中で、戦勝国の立場から日本を裁くということで、それ以外に日本が独自で自分達の過去を調査することが、また将来の戦争につながるんではないかというほとんど言いがかりみたいなクレームがイギリスやソ連から入り、アメリカは反対ではありませんでしたが、それらの国の反対を論駁出来ず、途中で調査会は解散になります。そのため調査は途中で終っているのですが、まあ興味深いのはポイント・オブ・ノー・リターンがどこだったかということで、アメリカとの戦争を決定づけたのが、三国同盟と南部仏印駐留だったとしています。一部の委員は戦争の原因を明治維新にまで遡ることを主張しますが、そこまでやると発散してまとまらないということで採用されなかったようです。東京裁判の結果として、戦争の責任者の多くが戦犯として処刑され、それらの人から聴き取りをすることも不可能になります。私の個人的意見ですが、日本人は当時も今も、目先の、せいぜい1年先くらいのことについては比較的に計画的にやってやり遂げますが、5年先、10年先といった戦略を立てるのが下手のように思います。当時、将来に文明の衝突的に日米が対決すると予想していた人は多くいましたが、まさかそんなすぐにアメリカと戦うことになるとは予想出来ていなかったと思います。残念ながらこの本で知った新しいことというのはあまり多くありませんでした。

井上寿一の「戦争調査会 幻の政府文書を読み解く」を読了。先の戦争で不思議なのは、いわゆるPDCAが十分行われないで、今後また間違えないようにする、という意識が徹底しなかったことです。しかし、1945年11月に幣原喜重郎が、その当時の政治家、官僚、軍人から聴き取り調査を行い、学識経験者が40回の委員会を開いて、戦争の原因と敗因を調査しようとしていたのを初めて知りました。この試みはしかし、当時別に東京裁判が進行中で、戦勝国の立場から日本を裁くということで、それ以外に日本が独自で自分達の過去を調査することが、また将来の戦争につながるんではないかというほとんど言いがかりみたいなクレームがイギリスやソ連から入り、アメリカは反対ではありませんでしたが、それらの国の反対を論駁出来ず、途中で調査会は解散になります。そのため調査は途中で終っているのですが、まあ興味深いのはポイント・オブ・ノー・リターンがどこだったかということで、アメリカとの戦争を決定づけたのが、三国同盟と南部仏印駐留だったとしています。一部の委員は戦争の原因を明治維新にまで遡ることを主張しますが、そこまでやると発散してまとまらないということで採用されなかったようです。東京裁判の結果として、戦争の責任者の多くが戦犯として処刑され、それらの人から聴き取りをすることも不可能になります。私の個人的意見ですが、日本人は当時も今も、目先の、せいぜい1年先くらいのことについては比較的に計画的にやってやり遂げますが、5年先、10年先といった戦略を立てるのが下手のように思います。当時、将来に文明の衝突的に日米が対決すると予想していた人は多くいましたが、まさかそんなすぐにアメリカと戦うことになるとは予想出来ていなかったと思います。残念ながらこの本で知った新しいことというのはあまり多くありませんでした。