小林信彦の「決定版 日本の喜劇人」を読了。これを読んでなかなか複雑な気分になりました。まずは、小林信彦の「生前」の出版としては、週刊文春のコラムをまとめたものを除けば、実質的にはこれが最後のものとなるのではないかということ。(偶然ですが、これを読んでいる最中に週刊文春のコラムは最終回となりました。)そしてこれが最終的な補筆や校正を経た「決定版」として再版されて良かったという気持ち。また、結局の所小林信彦の代表作は小説よりもこういう評論になってしまうのではないかということ。つまりObituaryが出た時、真っ先に出て来る書名はこの「日本の喜劇人」ではないかと。小林信彦の小説をそれなりに評価している私にとってはちょっと残念さもあります。そういえば、このブログで小林信彦の作品を多数紹介しながらこの「日本の喜劇人」が何故か落ちていました。

小林信彦の「決定版 日本の喜劇人」を読了。これを読んでなかなか複雑な気分になりました。まずは、小林信彦の「生前」の出版としては、週刊文春のコラムをまとめたものを除けば、実質的にはこれが最後のものとなるのではないかということ。(偶然ですが、これを読んでいる最中に週刊文春のコラムは最終回となりました。)そしてこれが最終的な補筆や校正を経た「決定版」として再版されて良かったという気持ち。また、結局の所小林信彦の代表作は小説よりもこういう評論になってしまうのではないかということ。つまりObituaryが出た時、真っ先に出て来る書名はこの「日本の喜劇人」ではないかと。小林信彦の小説をそれなりに評価している私にとってはちょっと残念さもあります。そういえば、このブログで小林信彦の作品を多数紹介しながらこの「日本の喜劇人」が何故か落ちていました。

この本の価値というのは、小林信彦以前にはコメディアンをきちんと評論する人はおらず、インテリ層から見ればコメディアンは「くだらない」の一言で終ってしまうものを、早大卒のインテリの小林信彦が評論したという、ある意味1970年代後半からのサブカルチャーの隆盛とそれを論じるおたく達の先駆けをなしたということだと思います。

森繁久弥が一流のコメディアンであったことを知ったのはほとんどこの本によってです。また多くのコメディアンが「森繁病」になり、自分のコメディアンとしての持ち味を卑下して性格俳優を目指した(そして失敗した)こともこの本で知りました。私が知っている森繁久弥は台所太平記で谷崎潤一郎役を演じていたもので、その頃既にコメディアンの面影はあまり無かったように思います。

欠点を挙げれば、志村けんを従来ほとんど取上げず、この「決定版」でようやくとってつけたような評論が追加されています。また植木等や渥美清みたいな直接付き合いのあった人のは詳しいけど、そうでない人のははしょられているということです。ただ、これは筆者も言っているように他の人が書けばいいだけのことですが、なかなか小林信彦のレベルでの評論は結局ほとんど登場しなかったように思います。

小林信彦にはこれまで書籍を通じ色んなことを教えていただいて有り難う、と申し上げたいです。

カテゴリー: Book

立花隆氏は知の巨人か?

立花隆氏が亡くなられたそうですがお悔やみを申し上げます。私は氏をジャーナリストとしては優れた業績を挙げたと評価しますが、「知の巨人」などとはまるで思いません。「知の巨人」という呼び方に値するような、どんな学問的業績を氏は残されたのでしょうか。氏の著作リストを見る限り、どこにもそんなものはありそうにありません。要するに出版社が本を売るためのキャッチコピーに過ぎないと思います。

以下は、私が2004年に氏の本に対してAmazonでレビューしたものですが、この本などは本当にひどい内容でした。かなりネガティブなレビューにも関わらず、64人も「役に立った」としています。私と同様立花隆氏の「学問的」業績には眉唾な人が多いのだと思います。

「ぼくが読んだ面白い本・ダメな本 そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術」

5つ星のうち2.0

ファーストフードとしての読書

2004年4月28日に日本でレビュー済み

立花隆氏が、なぜあのような内容のない見当外れの書評やエッセイをばらまくのか、その秘密がわかる本である。要は氏は書籍をファーストフードとしてひたすら大量に「消費」し続けているだけである。その結果、栄養は偏ってどうでもよい些末な知識のゴミだけがグロテスクに肥大化し、本質を見通すべき眼力は磨かれることなく、むしろ日々失われていく、といった惨憺たる状況に陥っている。であるのに本人には自覚症状がなく、却ってそれを声高に自賛するという倒錯に陥っている、そういう本です。私は途中で読むのをやめてゴミ箱に捨てました。

64人のお客様がこれが役に立ったと考えています

「名曲名盤」本はもう要らない。

最近家のオーディオシステムを一新して、またクラシック音楽をかなりの時間聴くことが増えたため、何十年かぶりに「名曲名盤」ものを買いました。レコード芸術という雑誌が延々と何十年も定期的にやっているものを、何年かに一回書籍にするもので、これは2017年版です。

最近家のオーディオシステムを一新して、またクラシック音楽をかなりの時間聴くことが増えたため、何十年かぶりに「名曲名盤」ものを買いました。レコード芸術という雑誌が延々と何十年も定期的にやっているものを、何年かに一回書籍にするもので、これは2017年版です。

読んであきれたのは、

(1)未だにそれかい!

というのが多すぎます。ミュンシュの幻想交響曲、フルヴェン/バイロイトの第九、グールドのゴールドベルク変奏曲、等々。先日知人との論争で深く調べることになったモーツァルトのピアノ・ソナタイ短調(K.310)も未だにリパッティが圧倒的一位。(私はリパッティのイ短調ソナタの演奏はかなり特殊な演奏と思い、これがスタンダードだとはまるで思いません。)

(2)と思ったら流行に流されている!

(1)の一方で、モーツァルトの交響曲については、昔は(1970~1980年代)はワルターかベームかという感じでしたが、この本ではアーノンクールかブリュッヘン。このピリオド演奏というのも一種の流行りものであり、私は廃れる日が来ると思っています。

(3)ちゃんと色んな演奏聴いているの?

私が多分日本の誰よりも多く演奏を聴いていると思われるブラームスの交響曲一番(私はCD、レコードを210種くらい持っています)で、フルトヴェングラーが入っているのはいいとしても、北ドイツ放送響とのものに誰も投票していません。フルトヴェンのブラ1はこれ以外は不要と思うくらいの名演です。

シューベルトの「冬の旅」(60数種所有)についても、フィッシャー・ディースカウで一番いいのは55年のムーアとの初録音のモノラル盤だと思いますが、これに投票している人は一人だけ。クヴァストフ盤に投票している人は0。私が好きなフルラネット盤も0。女声でロッテ・レーマンが入っているのはいいとして、先ごろ亡くなったルートヴィヒや、白井光子に投票している人は0です。要はほとんど沢山聴いていない人が投票しているということです。

昔(1980年代)はLPレコードの新譜は一枚2,800円くらいで今より相対的に高かったので、折角買うなら名演奏のをということでこういう本の需要はそれなりにあったのですが、今はボックスものだと一枚当たり100円くらいのものまである時代で、こういう内容の、しかもほとんど過去と大差無く、さらには演奏の網羅性も薄い書籍が今後生き残っていくのか、正直疑問です。初心者の方にはこういう複数の人の投票制のものより、一人の人が偏見丸出しで選んだ本の方がはるかに面白いと思います。(有用かどうかは保証しかねますが。)網羅性として優れているのは吉井亜彦さんの「名曲鑑定百科」シリーズです。

ヴァレリー・アファナシエフの「ピアニストは語る」

ヴァレリー・アファナシエフの「ピアニストは語る」を読了。青澤隆明氏が日本の青山の「蕉雨園」にて英語でインタビューして、そのアファナシエフの応答を日本語訳したものです。このパンデミックの中での読書の中での、ある意味最良のものとなりました。しかも、最近幸運にも一新することが出来て、ピアノの音が本当に美しく響くようになったオーディオセットで、実際にアファナシエフの演奏を聴きながら読む、という贅沢に恵まれました。

ヴァレリー・アファナシエフの「ピアニストは語る」を読了。青澤隆明氏が日本の青山の「蕉雨園」にて英語でインタビューして、そのアファナシエフの応答を日本語訳したものです。このパンデミックの中での読書の中での、ある意味最良のものとなりました。しかも、最近幸運にも一新することが出来て、ピアノの音が本当に美しく響くようになったオーディオセットで、実際にアファナシエフの演奏を聴きながら読む、という贅沢に恵まれました。

直接のきっかけは、アファナシエフによるモーツァルトのイ短調のピアノ・ソナタ(K.310)のアファナシエフの演奏を巡る知人との論争からでした。アファナシエフについては、私はいくつかのCDを聴くことにより、「異才」だと思っていました。「異なる才能」です。そしてこの本を読むことにより、それはかなりの部分正しいことが分かりました。アファナシエフの偉大さは人と違う我が道を行きながら、そしてそれが自然の理を踏み外さないことだと思います。「人と違う演奏」というだけなら、私達は既にグレン・グールドというピアニストを知っています。私も30種類くらいのグールドのCDを持っていますが、必ずしも全てが成功している訳ではありません。しかしながら、これまで私が聴いたアファナシエフの演奏には外れと感じたものがありません。もっともこうした演奏が万人に受け入れられるかはまた別の話で、今回モーツァルトのK.310について論争した相手の方は、残念ながらアファナシエフの演奏がお気に召さないようでした。

この本の前半に書かれている、旧ソ連でのピアニスト養成の教育の素晴らしさというものも興味深かったです。ちなみにアファナシエフはまったくもって早熟型ではなく、晩成型の典型で、早くから期待のエリートピアニストとして育てられた訳ではありませんが、そうした彼でもきちんとチャンスを掴むことが出来ました。また、アファナシエフがホロビッツの演奏の動画を見て、ホロヴィッツの指をピンと伸ばして演奏する姿に、自身が教えられた演奏スタイルのルーツを発見したというエピソードも興味深かったです。またアファナシエフの師の一人であったエミール・ギレリスについては、アファナシエフの演奏を本当に高く買っていたということが良く分かりました。また、アファナシエフがベルギーでの演奏会の後、西側に亡命を図って成功する部分は非常に興味深かったです。優れた芸術家であれば希望すれば簡単に亡命することが出来るのかと思っていたのはまるで違いました。

音楽を聴く上で、アーティストが語ることを別に知ることがプラスになるかマイナスになるか人とアーティスト次第と思いましたが、私は少なくとも彼の演奏をより深く理解出来るようになったと思います。

木谷美春さんの「木谷道場と七十人の子どもたち」

木谷美春さんの「木谷道場と七十人の子どもたち」を読了。筆者は囲碁の故木谷實九段の奥様です。木谷實の内弟子で、木谷道場で育った囲碁棋士を木谷一門と言いますが、私が囲碁を本格的に打つようになった1981年頃、碁界を席捲していたのは藤沢秀行や林海峰を除くとほとんどが木谷一門の棋士でした。思いつくままに挙げると、石田芳夫二十四世本因坊、大竹英雄名誉碁聖、「殺し屋」故加藤正夫名誉王座、趙治勲名誉名人、小林光一名誉棋聖、小林覚9段、武宮正樹9段、故岩田達明9段、故大平修三9段、春山勇9段、上村邦夫9段、小林千寿6段、佐藤昌晴9段、等々、文字通り綺羅星の如く、という形容がピッタリで、後にも先にもこれだけの棋士を輩出した一門はありません。1981年頃のタイトル戦の多くは、木谷一門同士の争いでした。美春さんはその一門の子供達、タイトルにあるように実子7人を入れて70人近くもなる子供達の面倒をみて皆から「お母様」と慕われた方です。元々信州地獄谷温泉の宿屋の出身で、美人姉妹の一人として文士などに知られていたようで、ある時ここを訪れた故木谷實9段が一目惚れして求婚したようです。呉清源と木谷實の二人でいわゆる「新布石」を産み出したのもこの地獄谷温泉で、奥さんの実家ででした。戦後の食糧不足の時代は自ら畑仕事をして食べ物を作り、これだけの数の子供達、中には趙治勲名誉名人のように6歳で韓国から日本にやってきた者や、小林兄弟の末っ子の覚9段のように4歳で入門した人もいます。おそらく非常な苦労があったと思いますが、この本では淡々と描写されて、楽しい思い出だけが語られているように思います。この本を読んだだけで、何だか半目ぐらい囲碁が強くなった気がします。なお、美春さんはこの本の執筆中に亡くなられ、出版をご自分の目で見ることがなかったそうです。合掌。

木谷美春さんの「木谷道場と七十人の子どもたち」を読了。筆者は囲碁の故木谷實九段の奥様です。木谷實の内弟子で、木谷道場で育った囲碁棋士を木谷一門と言いますが、私が囲碁を本格的に打つようになった1981年頃、碁界を席捲していたのは藤沢秀行や林海峰を除くとほとんどが木谷一門の棋士でした。思いつくままに挙げると、石田芳夫二十四世本因坊、大竹英雄名誉碁聖、「殺し屋」故加藤正夫名誉王座、趙治勲名誉名人、小林光一名誉棋聖、小林覚9段、武宮正樹9段、故岩田達明9段、故大平修三9段、春山勇9段、上村邦夫9段、小林千寿6段、佐藤昌晴9段、等々、文字通り綺羅星の如く、という形容がピッタリで、後にも先にもこれだけの棋士を輩出した一門はありません。1981年頃のタイトル戦の多くは、木谷一門同士の争いでした。美春さんはその一門の子供達、タイトルにあるように実子7人を入れて70人近くもなる子供達の面倒をみて皆から「お母様」と慕われた方です。元々信州地獄谷温泉の宿屋の出身で、美人姉妹の一人として文士などに知られていたようで、ある時ここを訪れた故木谷實9段が一目惚れして求婚したようです。呉清源と木谷實の二人でいわゆる「新布石」を産み出したのもこの地獄谷温泉で、奥さんの実家ででした。戦後の食糧不足の時代は自ら畑仕事をして食べ物を作り、これだけの数の子供達、中には趙治勲名誉名人のように6歳で韓国から日本にやってきた者や、小林兄弟の末っ子の覚9段のように4歳で入門した人もいます。おそらく非常な苦労があったと思いますが、この本では淡々と描写されて、楽しい思い出だけが語られているように思います。この本を読んだだけで、何だか半目ぐらい囲碁が強くなった気がします。なお、美春さんはこの本の執筆中に亡くなられ、出版をご自分の目で見ることがなかったそうです。合掌。

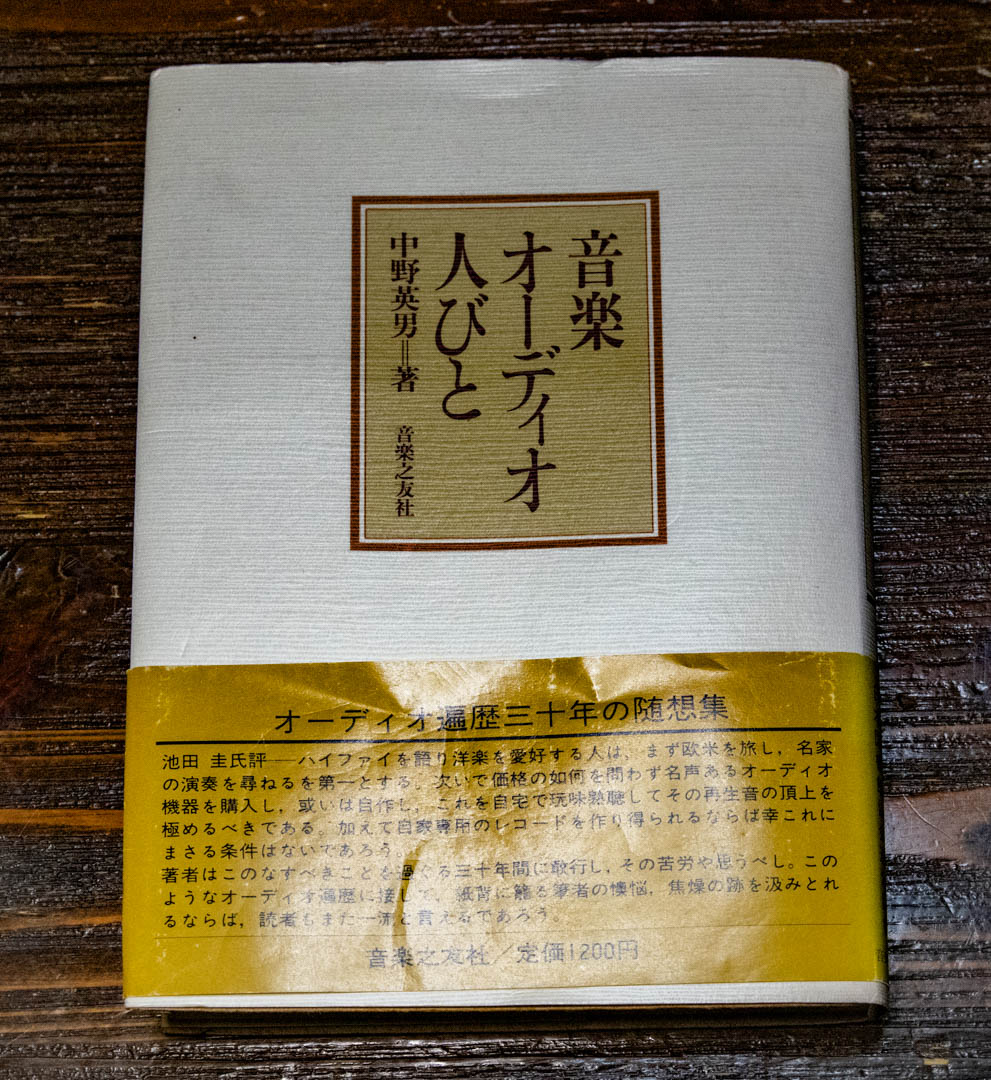

中野英男さんの「音楽 オーディオ 人々」

中野英男さんの「音楽 オーディオ 人々」を読了。筆者はトリオ(現JVCケンウッド)の3人の創業者の一人で、残りの2人の春日兄弟とは義兄弟の関係。トリオの社長、会長を務められました。オーディオ会社の経営者であり、同時に大変なオーディオマニアで、JBLのパラゴンという有名なスピーカーを日本で初めて買った人ですし、またVita Voxもそうです。さらにはトリオにレコード部門を作り、シャルランという録音の良さで有名なレーベルのLPを日本で販売したり、またジャズで有名なECMブランドのLPを日本で販売したりしています。今はこういう経営者でかつオーディオマニアって人はほぼいないですね。(日本の話)

中野英男さんの「音楽 オーディオ 人々」を読了。筆者はトリオ(現JVCケンウッド)の3人の創業者の一人で、残りの2人の春日兄弟とは義兄弟の関係。トリオの社長、会長を務められました。オーディオ会社の経営者であり、同時に大変なオーディオマニアで、JBLのパラゴンという有名なスピーカーを日本で初めて買った人ですし、またVita Voxもそうです。さらにはトリオにレコード部門を作り、シャルランという録音の良さで有名なレーベルのLPを日本で販売したり、またジャズで有名なECMブランドのLPを日本で販売したりしています。今はこういう経営者でかつオーディオマニアって人はほぼいないですね。(日本の話)

1972年に春日兄弟はトリオを辞めてアキュフェーズ(最初はケンソニック)を作りますが、Wikipediaには「社内クーデター」とありましたが、中野さんは特にこの本の中で二人を批判的に書いたりはしておらず、むしろ春日二郎氏(アキュフェーズ初代社長)を「天才」と呼んでいます。私の推測は、1971年のニクソンショックによる円高(1ドル=360円が308円になった)によって輸出比率の高かった当時のトリオの業績が悪化し、銀行から役員を迎えたりしていますので、その辺の責任を取らされたのではないかと思います。

また、面白かったのが、高級プリメインアンプのKA-8004のエピソードです。何でもトリオの自信作として出したものが、試供品がある評論家に酷評され、既に生産に入っていたのを中止。そうしたら技術系ではない社員が「こうすれば良くなる」と言って来たのがコンデンサー2個をあるメーカーのものに変えるだけ。しかしそれで高音のざらつきが取れ、きわめていい音になるのを皆が確認。件の評論家も「初めて石のアンプが真空管と同じ音の艶を出した」と一転して激賞。しかし、そのコンデンサーは既に3年前に生産中止になったもので、ジャンク屋でしか入手出来ない。メーカーに打診したら最小発注数30万個ならやるが、納期は3ヵ月という回答。それで全国の支店に声を掛けジャンク屋を訪ね回ってなんとかコンデンサーを入手ししのいでいたが、コンデンサー屋から3ヵ月後に届いたものがまったく音が良くなく使えない。結局、ジャンク屋からの入手が出来なくなった時点で生産中止という顛末です。このトラブルは春日兄弟退社の一年後ぐらいのことなので、これによってお二人が責任を取って辞めたということではないようです。

また、この事件をきっかけにアンプの最終的な音質をチェックし責任を持つ音質係という役職が作られますが、それに従事していた30歳ぐらいの社員が、当時会長であった中野さんに「一生この仕事をやらせて欲しい。」と直訴してきたそうです。

このトリオに限らず、昔のソニーとかホンダとか、フロンティア精神に満ちあふれていた会社が今の日本には残念ながら見当たりません。

岡部匡伸著「ラジオの技術・産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷」

岡部匡伸さんの「ラジオの技術・産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷」を読了。岡部さんは長野県松本市にある日本ラジオ博物館の館長で、私が2019年のGWに松本に行った時にこの博物館を訪れ、色んな事を教えていただきました。その時普段は首都圏の会社にお勤めで、土日だけ松本に来て博物館をやっていると伺いましたが、まさかアキュフェーズにお勤めとは思いませんでした。岡部さんは中学生の時に並四の真空管ラジオを組み立て、それが機縁でエレクトロニクスに興味を持ち、結局その縁でおそらくアンプの設計者としてアキュフェーズに入られたみたいです。私も真空管ラジオは組み立てたことはありませんが、小学4年生の時にMAXというブランド(浦沢商会)の1石レフレックスラジオを組み立てたのがラジオ少年になるきっかけでした。これまで最高で8石スーパーまで、6種類ぐらいトランジスターラジオを組み立てたことがあります。また中学の時に親にソニーのスカイセンサー5800を買ってもらい、ベリカードこそ集めませんでしたけど、世界の短波放送を色々聴きました。

岡部匡伸さんの「ラジオの技術・産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷」を読了。岡部さんは長野県松本市にある日本ラジオ博物館の館長で、私が2019年のGWに松本に行った時にこの博物館を訪れ、色んな事を教えていただきました。その時普段は首都圏の会社にお勤めで、土日だけ松本に来て博物館をやっていると伺いましたが、まさかアキュフェーズにお勤めとは思いませんでした。岡部さんは中学生の時に並四の真空管ラジオを組み立て、それが機縁でエレクトロニクスに興味を持ち、結局その縁でおそらくアンプの設計者としてアキュフェーズに入られたみたいです。私も真空管ラジオは組み立てたことはありませんが、小学4年生の時にMAXというブランド(浦沢商会)の1石レフレックスラジオを組み立てたのがラジオ少年になるきっかけでした。これまで最高で8石スーパーまで、6種類ぐらいトランジスターラジオを組み立てたことがあります。また中学の時に親にソニーのスカイセンサー5800を買ってもらい、ベリカードこそ集めませんでしたけど、世界の短波放送を色々聴きました。

この本を読むと、時代の大きな流れが理解出来て、戦後民放ラジオが始まると、それまでNHKの第一と第二しか無かったのと比べ混信が問題になり、それでそれまでの並四から5球スーパーへの転換が一気に進みます。それを支えたのが高周波コイルやトランスやスピーカーを作っていた部品会社で、当時完成品のラジオには20%の物品税がかかるため、自分で部品を集めて作ると半額ぐらいで作れるため自作が流行したのもあって、そういう部品メーカーが急成長し、1960年代になると、コイル屋だったトリオ(現JVCケンウッド、アキュフェーズ{アキュフェーズはトリオ創業者だった春日兄弟がトリオから追われて新しく作った会社})、トランス屋だったサンスイ、スピーカー屋だったオンキヨーといったオーディオ専業メーカーに成長します。しかしその後30年くらいのバブル崩壊以降、オーディオが不振となり多くのオーディオ専業会社がどこかに吸収されたり、つぶれていったりしました。丁度昨日オンキヨーの上場廃止というニュースを読んだばかりです。

最後の章でしかし岡部さんは今後のラジオについて考察しており、これがなかなか読ませます。技術でなくコンテンツこそラジオの命、という説明には上記のスピーカーを鳴らせない1石レフレックスラジオで毎晩夢中でラジオを聴いていた私にはとても納得出来ます。分厚くてなかなか読むのが大変な本ですが、資料としても貴重であり、是非お手元に置いておかれることをお勧めします。

鳥飼浩二先生のこと

悲しい事実を今日知りました。

悲しい事実を今日知りました。

ジャストシステムという会社で日本語入力のATOKの変換用辞書について、その日本語として適正さを監修するATOK監修委員という組織体がありました。座長は作家・評論家の紀田順一郎さんでした。そのメンバー(全部で10名程度)の中でもっとも実質的にATOKの辞書作りにおいて貢献され、貴重なアドバイスを色々いただいたのが鳥飼浩二先生

でした。鳥飼先生は元々学研で藤堂国語大辞典などの編集に携わられ、独立してからは特に大修館書店の「明鏡国語辞典」の編集に携わられました。明鏡は北原保雄先生が主幹となっていますが、実質的な編集者の中での中心的な存在が鳥飼先生でした。また「日本には辞書学が無い!」というのが日頃の主張で、自らは「辞書学者」と称されていました。

私はジャストシステムの時代も辞めた後も親しくお付き合いさせていただいていましたが、2011年に私がうつになってから交信が途絶え今日に至りました。そして今日明鏡国語辞典第三版が出版されたお祝いも兼ねて久し振りに電話しました。(メールアドレスをこちらで失念してしまっています。)電話に出られた奥様のお話によると、2019年11月11日にお亡くなりになられたとのことです。

仕事でお世話になったのももちろんですが、プライベートでも色々相談に乗っていただいて、私にとっては老師=メンターのような方でした。

謹んでご冥福をお祈りいたします。(写真は2007年2月に、富士山の天下茶屋にて。)

折原浩先生のHPの移動

なるべく多くの場所に情報を載せておいた方がいいと思いますので、こちらにも載せます。

==========================================================================

折原先生のHPですが、昔YusenがやっていたgyaoのサービスとしてのHPサービスが今はSo-netが運営しているのですが、そのサービスが来年の1月28日で終了するとのことで、新しいサイトに移動になります。

新しいURLは http://hkorihara.com/ になります。

実は私が引っ越しのお手伝いをして、独自ドメインを取っての運用になります。

P.S.(2020年12月3日)

本当はgyaoの方のページでリダイレクト処理して新しいサイトに飛ばそうと思っていたのですが、先生の方で既に11月末でgyaoのHPサービスを解約されてしまったとのことで、現時点で旧サイトはアクセス出来なくなっています。

白井喬二の「小説捕物にっぽん志」の書籍化

白井喬二の「小説捕物にっぽん志」が捕物出版という所から単行本化されるようです。歴史読本に連載されたものですが、玉石混交ながら中にはかなり面白い話もあります。