今草津温泉に来ていますが、ホテルの部屋に信じられないものが…まだあったんだ

今草津温泉に来ていますが、ホテルの部屋に信じられないものが…まだあったんだ

…しかもその後ろには「AIコンシェルジュ」の説明ボードが。黒電話とAI!

カテゴリー: Culture

日本語Wikipediaのダメな所

今日もヴェーバーの「中世合名会社史」の日本語訳に取り組んでいて、「西ゴート法典」について調べていたら、何と日本語Wikipediaにはこの項目がありません!にも関わらず、西ゴート王国で定められた法典の一つに過ぎない「エリック法典」については項目があります。といっても参考文献に挙げられているのは山川出版のおそらく高校の世界史用の参考書ですが…

Wikipedia自警団という連中がダメなのは、人が書いた記事の出典が無いとかそんなチェックばかりで、百科事典に限らず全ての辞書・事典で重要な「何を立項(=項目を立てる)すべきか」を考える人が誰もいないことです。まあオンラインのボランティア執筆百科事典では仕方がないのかもしれませんが、サブカル系が異常に充実している一方でこういう学術分野は穴だらけ、というよりほとんど未開拓といった方が正しいのかも。

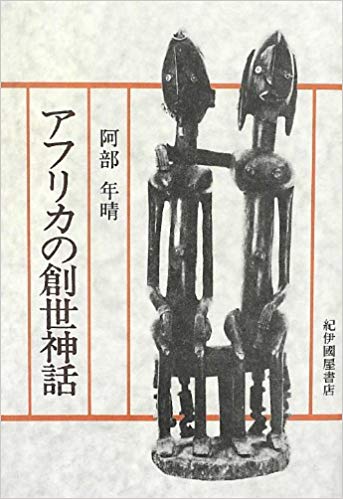

文化人類学受講の思い出/阿部年晴先生

大学の時に文化人類学でアフリカについて、確か「阿部…」という先生の授業を聴講したのを記憶していて、ググって確かめてみたら阿部年晴先生でした。しかし、下記のブログによると2016年に鬼籍に入られているようです。

大学の時に文化人類学でアフリカについて、確か「阿部…」という先生の授業を聴講したのを記憶していて、ググって確かめてみたら阿部年晴先生でした。しかし、下記のブログによると2016年に鬼籍に入られているようです。

ブログ:「王様の耳そうじ」

何で阿部先生のことを思い出したかというと、1980年代にはアフリカに関する本が結構出ていて、私もナイジェリアの民話みたいな本を読んだ記憶がありますし、阿部先生の授業の課題でナイジェリアの複雑な民族構成に関する英語の論文を読んだこともあります。(ハウサとかヨルーバとか、ナイジェリアには全部で数十の部族がいて、お互いに争っていたりします。)先日Eigoxの新しい先生でナイジェリア出身の人がいたので、レッスンを受けようとしてその準備で色々調べてみました。しかし当時の本はことごとく絶版で、かといって新しい本もあまり出ていないようです。(その先生は、結局レッスン直前にキャンセルしてきて、キャンセル率を見たら何と30%もあって、ちょっと問題なんで改めてレッスンを予約することはしていません。)

1980年代は1985年頃から円高が進み、その結果として日本企業の海外進出も進みました。そういう意味で海外に関心があったり仕事で関わる人は多かったのだと思います。文化人類学に関心を持つ人もそれなりにいたと思います。それが今は日本人全体が内向きで閉鎖的になり、あからさまな外国嫌いを標榜する人も増えています。また世界の文化人類学全体でも、サイードのオリエンタリズムによる西洋の植民地主義の正当化という批判を受け、その研究のスタンスが根底から問い直されてきていて、かつてのエネルギーを失っているようです。

私はあくまでもこうした方向とは逆を目指していきたいです。取り敢えず、阿部先生の「アフリカの創世神話」をAmazonでポチりました。

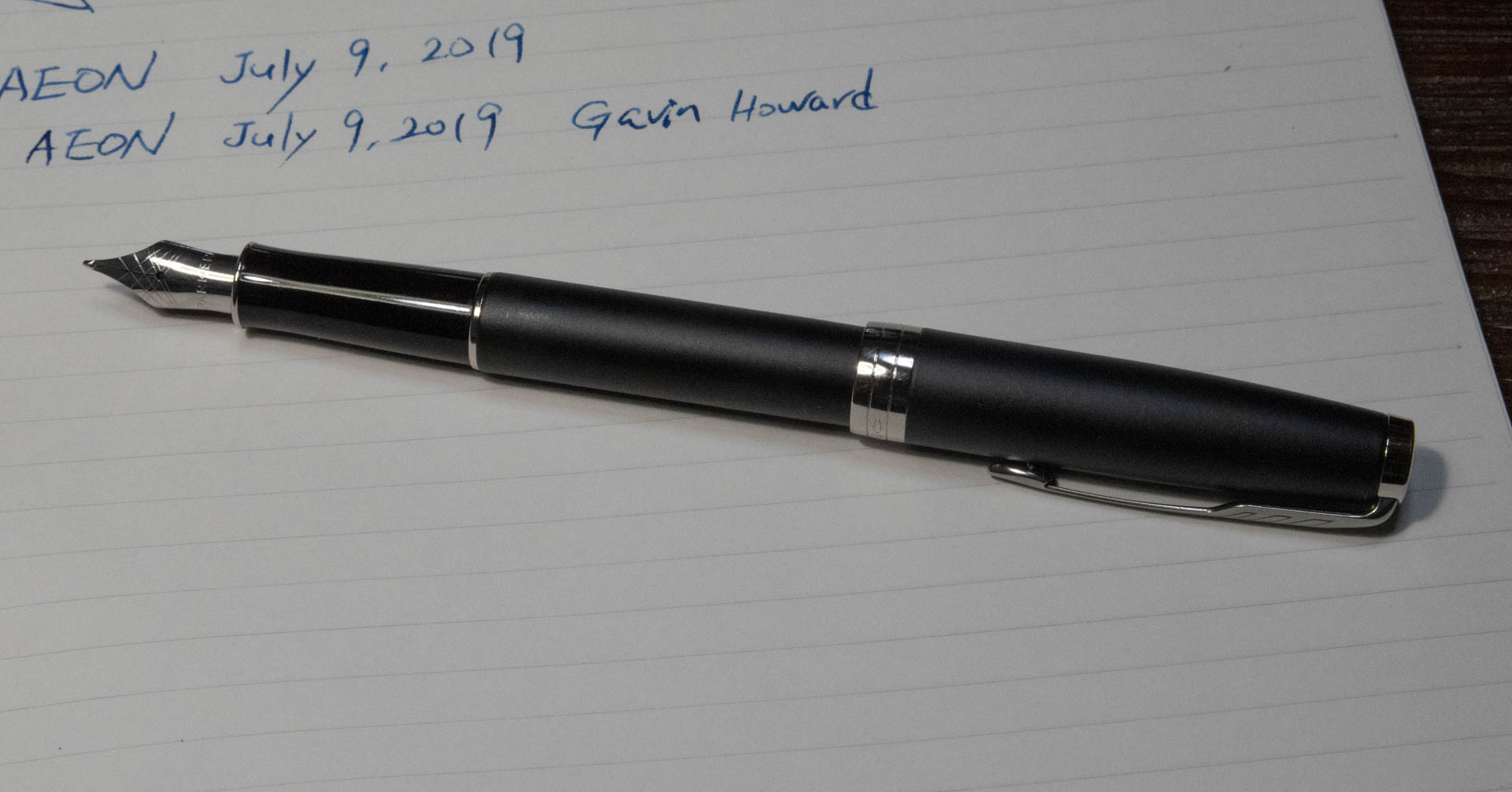

万年筆で久し振りに筆記体の英語を書いてみる

パーカーの万年筆

エコバッグ初使用

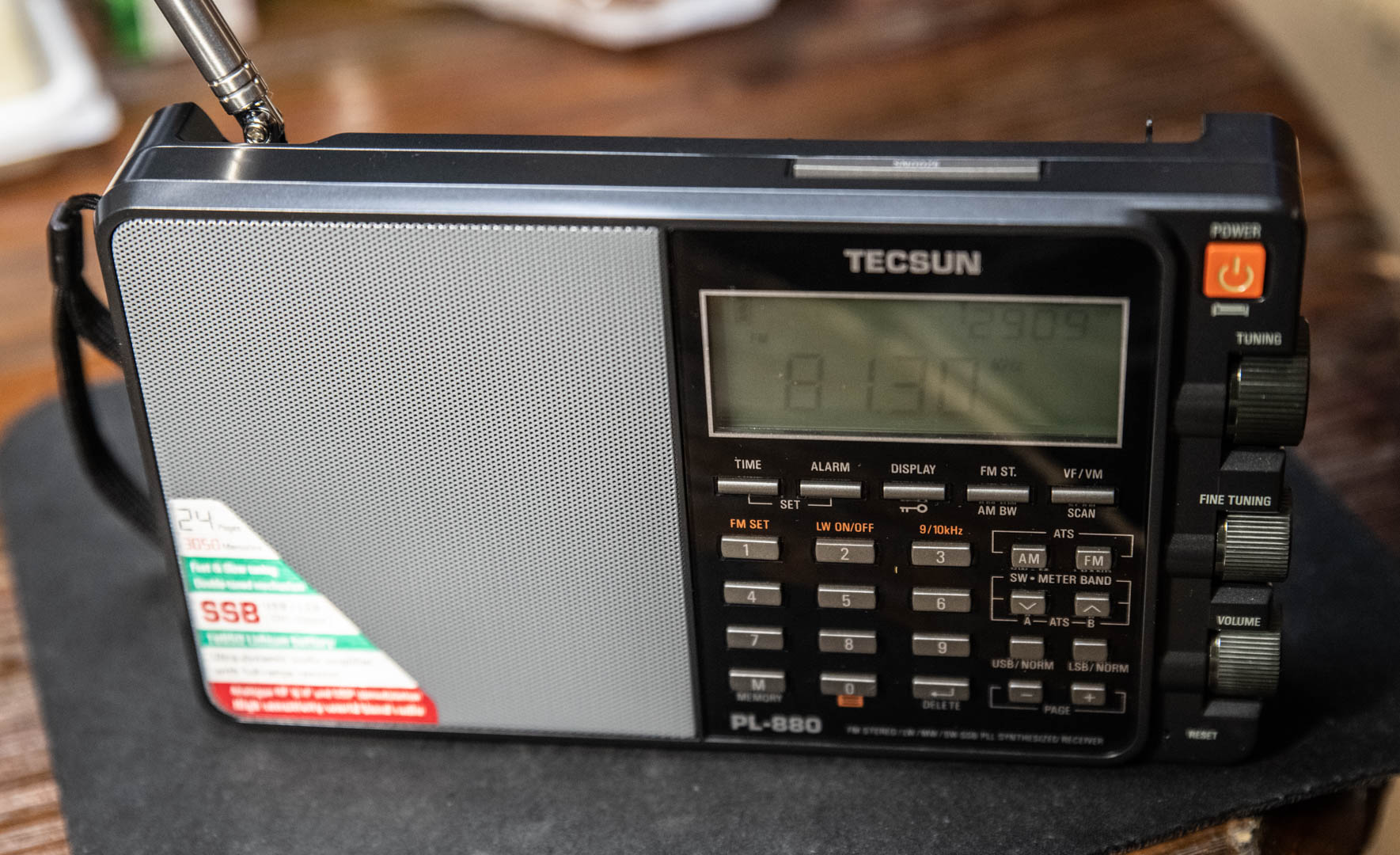

中国製の今時のBCLラジオ

日本ラジオ博物館に行ってから、かつての「ラジオ少年」の血が完全に復活しました。私が中学生の頃BCLブームというのがあって世界中の短波放送を聴いて、ベリカードという放送局が受信レポートの御礼に送ってくるカードを集めるのが流行りました。私も当時ソニーのスカイセンサーというBCLラジオを持っていました。(日本ラジオ博物館でも展示されていました。)で、今海外の放送を聴くのがどうなっているのか調べたら、さすがにBCLラジオの日本製はもうありませんでした。しかし中国製では数製品あり、その中のある会社のハイエンドモデル(2万4千円くらい、TECSUN PL-880)というのをAmazonでポチってみました。なお、今BCLをするにはパソコンのUSBにつないで、PC上のアプリで操作し、音はPCのスピーカーで出す、というのが主流みたいです。ただそのタイプの機器は価格が最低でも7万円くらいします。

日本ラジオ博物館に行ってから、かつての「ラジオ少年」の血が完全に復活しました。私が中学生の頃BCLブームというのがあって世界中の短波放送を聴いて、ベリカードという放送局が受信レポートの御礼に送ってくるカードを集めるのが流行りました。私も当時ソニーのスカイセンサーというBCLラジオを持っていました。(日本ラジオ博物館でも展示されていました。)で、今海外の放送を聴くのがどうなっているのか調べたら、さすがにBCLラジオの日本製はもうありませんでした。しかし中国製では数製品あり、その中のある会社のハイエンドモデル(2万4千円くらい、TECSUN PL-880)というのをAmazonでポチってみました。なお、今BCLをするにはパソコンのUSBにつないで、PC上のアプリで操作し、音はPCのスピーカーで出す、というのが主流みたいです。ただそのタイプの機器は価格が最低でも7万円くらいします。

到着したBCLラジオですが、取り敢えず、FMの音は非常に音質がいいです。難点はバッテリーがリチウムイオンの充電式で、これの充電をするUSB充電アダプターが盛大にノイズを発する(すべてのスイッチング電源はノイズ源になります)ので、充電しながら聞くというのがAMやSWの場合、ほぼ不可能です。(試してみたら、PCのUSBにつないで充電しながら聴くのは問題ありませんでした。)

充電アダプターを外した状態で、SW(短波)で北朝鮮の平壌放送を問題無く受信出来ました。

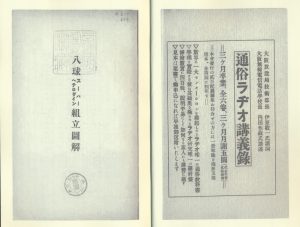

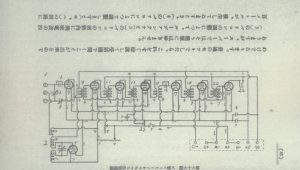

八球スーパーヘテロダイン組立図解(昭和4年)

Amazonを「スーパーヘテロダイン」で検索したら、国会図書館のオンデマンド出版で、「八球スーパーヘテロダイン組立図解」という本を売っていました。安かったので買ってみたのですが、昭和4年に大阪のラジオ研究会という所が発行しています。先日の日本ラジオ博物館での情報では、1924年のアメリカ製の6球スーパーが展示されていましたが、当時家一軒分の価格だったということで、ほとんど買う人はいなかったようです。そのわずか5年後に自分で八球スーパーを組み立てようとしていた人が日本にいたのは驚きです。ただ、この書籍かなり怪しくて、真空管は別に買え、と書いてあるだけで型番も書いてありません。まあ当時は三極管だけなので、そんなに種類は無かったのかもしれませんが、これ書いた人がちゃんとラジオとして機能するかを確認したかどうかは不明です。八球ですが、すべてがおそらくは増幅用ではなく、まず一つは検波用、残りの一つはスーパーヘテロダインに必要な混合用の周波数を作り出す発振用と思われ実質的には増幅段は6段ではないかと思いますが、私の知識では詳細は分かりません。

Amazonを「スーパーヘテロダイン」で検索したら、国会図書館のオンデマンド出版で、「八球スーパーヘテロダイン組立図解」という本を売っていました。安かったので買ってみたのですが、昭和4年に大阪のラジオ研究会という所が発行しています。先日の日本ラジオ博物館での情報では、1924年のアメリカ製の6球スーパーが展示されていましたが、当時家一軒分の価格だったということで、ほとんど買う人はいなかったようです。そのわずか5年後に自分で八球スーパーを組み立てようとしていた人が日本にいたのは驚きです。ただ、この書籍かなり怪しくて、真空管は別に買え、と書いてあるだけで型番も書いてありません。まあ当時は三極管だけなので、そんなに種類は無かったのかもしれませんが、これ書いた人がちゃんとラジオとして機能するかを確認したかどうかは不明です。八球ですが、すべてがおそらくは増幅用ではなく、まず一つは検波用、残りの一つはスーパーヘテロダインに必要な混合用の周波数を作り出す発振用と思われ実質的には増幅段は6段ではないかと思いますが、私の知識では詳細は分かりません。

(写真はクリックで拡大します。)

ハンナ・バーベラアニメの日本における受容について

昨日の「トムとジェリー展」で思ったこと。1960年代にハンナ・バーベラのアニメがほとんど毎年のように日本で放送されました。その時日本側のスタッフが単に吹き替えで日本語化して、ということだけではなくて、かなり工夫をしているということです。単純にタイトルだけだって、「チキチキマシン猛レース」は元はWacky racesで「いかれたレース」という意味です。また「スーパースリー」も原題のThe impossiblesよりいいと思います。(原題は、Mission impossible スパイ大作戦 のもじりでしょう。)

昨日の「トムとジェリー展」で思ったこと。1960年代にハンナ・バーベラのアニメがほとんど毎年のように日本で放送されました。その時日本側のスタッフが単に吹き替えで日本語化して、ということだけではなくて、かなり工夫をしているということです。単純にタイトルだけだって、「チキチキマシン猛レース」は元はWacky racesで「いかれたレース」という意味です。また「スーパースリー」も原題のThe impossiblesよりいいと思います。(原題は、Mission impossible スパイ大作戦 のもじりでしょう。)

また、主題歌も全部日本側で独自に作っています。逆の例で、日本の「マッハGoGoGo」がアメリカに輸出されていてかなりの人気だったのですが、主題歌はアメリカ風にアレンジされてはいますが、元のままです。

さらには「大魔王シャザーン」のシャザーンのセリフの「ハイハイサー」とか「パパラパー」とかはすべて日本側が付け加えた物のようです。さらにはこの「シャザーン」の第1回分については日本語吹き替えを2種類作り、どちらが良いか検討することまでやっていたみたいです。ジャパニメーションに対するハンナ・バーベラアニメの影響は誰も否定出来ないと思いますが、その過程ではこんな日本側スタッフの努力があったのであり、頭が下がります。1960年代は小林信彦が言うように、日本のテレビの黄金時代でした。

「トムとジェリー展」(銀座松屋)

銀座の松屋デパートの8Fで開催されていた「トムとジェリー展」行って来ました。

銀座の松屋デパートの8Fで開催されていた「トムとジェリー展」行って来ました。

ともかくハンナとバーベラの2人がどの写真を見ても楽しそうに仕事をしているのが印象的でした。自分で楽しめないものが他人を楽しませることは出来ないですよね。後2人とも、ハンナが工学系、バーベラが金融系でアートとはまったく関係ない経歴なのも驚きました。また、1940年当時最初に2人がトムとジェリーの企画を出した時、MGMのトップが「今時ネコとネズミの追いかけっこ?」と難色を示したというのが面白く、しかし試しに一作作って公開したら、非常に好評を博し、観客から「あれの続篇はないのか」という問い合わせが殺到したそうです。

それから勉強になったのは、60年代のテレビアニメは低予算と本数をこなさなければならないという事情から、トムとジェリーの動き主体から、動きを抑えてセリフを中心にした「リミテッドアニメーション」というスタイルに切り替えたということです。それでも例えば「チキチキマシン大レース」(Wacky race)とか結構動きがあったと思いますが、あれでもセーブしていたんですね。

現在日本のアニメーションはジャパニメーションとして高く評価されていますが、その作り手はほとんど子供の頃ハンナ・バーベラのアニメを観て育ったのであり、それなしには現在の日本のアニメは存在していないと思います。

実は現在、「大魔王シャザーン」のDVDを取り寄せ中。パパラパ~(笑)。