スタートレックのファーストシーズンの”Space Seed”を観ました。なかなか面白いストーリーで、ある時エンタープライズ号が古い宇宙船の残骸を見つけます。それはエイリアンのものかと思ったら中からモールス信号が送られて来て、このお話の世界の200年も前の1990年代の地球の宇宙船であることが分ります。その中にいたのは、コールドスリープで眠っていた80名くらいの地球人でした。このお話の世界では1990年代の地球では、再びナチスみたいな優生学を唱える一団が戦争を引き起こした時代となっています。カーク達が宇宙船に乗り込むと、まずリーダーらしきものが覚醒します。エンタープライズ号に転送して手当すると蘇りました。名前は「カーン」だと言います。明らかにチンギスハンとかそういうのを意識しています。またスタートレックの世界での地球連合の宿敵であるクリンゴン星人もモンゴル系のイメージで描写されているようなことを聞いたことがあります。カーンは実は1990年代のある国の独裁者で戦争を起こしますが敗れ、宇宙に自分達の世界を求め脱出したものでした。カーン自身も他のメンバーも優生学で作られた一種の超人で知力・体力共にカーク達よりも優れていました。良く理解出来ないのは、カーンがまだ何者か分らない段階で、エンタープライズ号のライブラリーへのアクセスを許し、エンタープライズ号の内部構造まで公開したことです。カーンは、自分の調査担当だった女性歴史学者を魅了して自分の女にし、その手助けも借りてエンタープライズ号を乗っ取り(この辺りほとんど007シリーズ的展開)、司令室の空気を抜いてカーク達クルーを捕虜にします。カーンはカークを減圧室に入れ、じわじわと殺そうとし、スポック達に自分の部下になればカークを助けると言います。しかし、女性歴史学者がカークを助け、カークは侵入者対策として備えている毒ガス(気絶させる程度の)を船内に噴射します。しかしカーンはエンジンル-ムに逃げ、エンタープライズ号のエンジンを暴走させて爆発させようとします。ここでカーンを追ってきたカークとカーンの対決になりますが、何とカーク船長は5倍の体力を持つカーンに勝ってしまいます。この辺りもう少しストーリーを工夫して欲しかったです。カークは捕まえたカーン達一行を、未開だが人が住める惑星に送ることを決めます。女性歴史学者は結局カーンと一緒にその星を開拓することを選びます。

スタートレックのファーストシーズンの”Space Seed”を観ました。なかなか面白いストーリーで、ある時エンタープライズ号が古い宇宙船の残骸を見つけます。それはエイリアンのものかと思ったら中からモールス信号が送られて来て、このお話の世界の200年も前の1990年代の地球の宇宙船であることが分ります。その中にいたのは、コールドスリープで眠っていた80名くらいの地球人でした。このお話の世界では1990年代の地球では、再びナチスみたいな優生学を唱える一団が戦争を引き起こした時代となっています。カーク達が宇宙船に乗り込むと、まずリーダーらしきものが覚醒します。エンタープライズ号に転送して手当すると蘇りました。名前は「カーン」だと言います。明らかにチンギスハンとかそういうのを意識しています。またスタートレックの世界での地球連合の宿敵であるクリンゴン星人もモンゴル系のイメージで描写されているようなことを聞いたことがあります。カーンは実は1990年代のある国の独裁者で戦争を起こしますが敗れ、宇宙に自分達の世界を求め脱出したものでした。カーン自身も他のメンバーも優生学で作られた一種の超人で知力・体力共にカーク達よりも優れていました。良く理解出来ないのは、カーンがまだ何者か分らない段階で、エンタープライズ号のライブラリーへのアクセスを許し、エンタープライズ号の内部構造まで公開したことです。カーンは、自分の調査担当だった女性歴史学者を魅了して自分の女にし、その手助けも借りてエンタープライズ号を乗っ取り(この辺りほとんど007シリーズ的展開)、司令室の空気を抜いてカーク達クルーを捕虜にします。カーンはカークを減圧室に入れ、じわじわと殺そうとし、スポック達に自分の部下になればカークを助けると言います。しかし、女性歴史学者がカークを助け、カークは侵入者対策として備えている毒ガス(気絶させる程度の)を船内に噴射します。しかしカーンはエンジンル-ムに逃げ、エンタープライズ号のエンジンを暴走させて爆発させようとします。ここでカーンを追ってきたカークとカーンの対決になりますが、何とカーク船長は5倍の体力を持つカーンに勝ってしまいます。この辺りもう少しストーリーを工夫して欲しかったです。カークは捕まえたカーン達一行を、未開だが人が住める惑星に送ることを決めます。女性歴史学者は結局カーンと一緒にその星を開拓することを選びます。

カテゴリー: Movie/ TV

「巨人の惑星」の”Seven Little Indians”

「巨人の惑星」の”Seven Little Indians”を観ました。題名は敵方のコービックという捜査官に一人また一人と捕まっていくからだと思います。それで今回ユニークな部分は、犬のチッパーが捕まってしまって、巨人の惑星の動物園で「世界で一番小さな犬」として展示されることになり、それを助けようとしたバリーやフィッチューが次々に捕まってという具合に動物園を舞台にしている点です。キャプテン達は捕まってしまった仲間を助けようと動物園に潜入しますが、普通に進むと捕まるので、動物の檻の中に隠れるというのがちょっと変わっています。しかし特撮としてはちゃちで、動物達とキャプテン達が一緒に映るシーンは少なく画面が切り替わるのがほとんどです。後はちょっと変わっているのは、コービックの部下がチッパーをくれることを条件にキャプテン達を助けようとすることです。しかし結局キャプテン達はその男を信用せず、自分達で何とか仲間を救出します。しかしどうでもいいですが、巨人の惑星と言っても、動物園の動物は地球とまったく同じであり、このドラマのSFらしさを損ねています。要するにガリバー旅行記の巨人国の話とある意味変わらないと言うことです。

「巨人の惑星」の”Seven Little Indians”を観ました。題名は敵方のコービックという捜査官に一人また一人と捕まっていくからだと思います。それで今回ユニークな部分は、犬のチッパーが捕まってしまって、巨人の惑星の動物園で「世界で一番小さな犬」として展示されることになり、それを助けようとしたバリーやフィッチューが次々に捕まってという具合に動物園を舞台にしている点です。キャプテン達は捕まってしまった仲間を助けようと動物園に潜入しますが、普通に進むと捕まるので、動物の檻の中に隠れるというのがちょっと変わっています。しかし特撮としてはちゃちで、動物達とキャプテン達が一緒に映るシーンは少なく画面が切り替わるのがほとんどです。後はちょっと変わっているのは、コービックの部下がチッパーをくれることを条件にキャプテン達を助けようとすることです。しかし結局キャプテン達はその男を信用せず、自分達で何とか仲間を救出します。しかしどうでもいいですが、巨人の惑星と言っても、動物園の動物は地球とまったく同じであり、このドラマのSFらしさを損ねています。要するにガリバー旅行記の巨人国の話とある意味変わらないと言うことです。

スタートレックのファーストシーズンの”The Return Of The Archons”

スタートレックのファーストシーズンの”The Return Of The Archons”を観ました。うーん、当時としては新しかったのかも知れませんが、今観るときわめてありがちなストーリーのように思います。エンタープライズ号が100年前にベータIIIという惑星で消息を絶ったUSS Archon号のことを調べるため、スールーともう一人のクルーを派遣しますが、2人はガウンをまとった怪人達に襲われ、スールーだけ何とか転送されエンタープライズ号に戻りましたが、怪人に何かされ、一種の多幸症みたいになってそれまでの記憶が無くなっていました。カーク、スポック、マッコイ達は改めて調査のため惑星に転送されますが、そこは異常に礼儀正しい奇妙な人達の町でした、午後6時の鐘が鳴ると突然皆狂ったように破壊や乱痴気騒ぎを始めます。しかし次の朝6時になると元に戻ります。町のある人の説明ではこの社会はBodyの一部であり、それをアンドルーという者が支配しているということでした。カーク達はアンドルーと会話しましたが、超音波によって気絶させられどこかの場所に閉じ込められます。そこで待っていたのは一種の洗脳でボディの一部になり、一部になるととても幸せで悩みも無くなり平和的に暮らせるようになります。(エヴァンゲリオンの「人類補完計画」ってこれが元ネタでしょうか。)マッコイは洗脳されましたが、カークとスポックはそこにいたアンドルー反対派のおかげで洗脳されずに済みます。その反対派にアンドルーと会話が出来る部屋まで案内させます。しかしそこに現れたアンドルーの姿は単なる投影であることにスポックが気がつきます。カークはガウンをまとった怪人達の行動が予期しないことが起きると固まってしまうことから、背後にはコンピューターがいることに気がついていましたが、投影された像をフェーザーで撃つと壁に穴が開き、古典的なコンピューターが登場します。このコンピューターは6,000年前にアンドルーという男にプログラムされたものですが(Archon号との関係がイマイチ不明)、カークはコンピューターがアンドルーの意思に背いてボディーから自由意志を奪ったためボディーが死につつあると言ってコンピューターのやっていることの矛盾点を付きます。それで自己矛盾に陥ったコンピューターが壊れてしまうという、60年代、70年代にきわめてよくあったオチでした。

スタートレックのファーストシーズンの”The Return Of The Archons”を観ました。うーん、当時としては新しかったのかも知れませんが、今観るときわめてありがちなストーリーのように思います。エンタープライズ号が100年前にベータIIIという惑星で消息を絶ったUSS Archon号のことを調べるため、スールーともう一人のクルーを派遣しますが、2人はガウンをまとった怪人達に襲われ、スールーだけ何とか転送されエンタープライズ号に戻りましたが、怪人に何かされ、一種の多幸症みたいになってそれまでの記憶が無くなっていました。カーク、スポック、マッコイ達は改めて調査のため惑星に転送されますが、そこは異常に礼儀正しい奇妙な人達の町でした、午後6時の鐘が鳴ると突然皆狂ったように破壊や乱痴気騒ぎを始めます。しかし次の朝6時になると元に戻ります。町のある人の説明ではこの社会はBodyの一部であり、それをアンドルーという者が支配しているということでした。カーク達はアンドルーと会話しましたが、超音波によって気絶させられどこかの場所に閉じ込められます。そこで待っていたのは一種の洗脳でボディの一部になり、一部になるととても幸せで悩みも無くなり平和的に暮らせるようになります。(エヴァンゲリオンの「人類補完計画」ってこれが元ネタでしょうか。)マッコイは洗脳されましたが、カークとスポックはそこにいたアンドルー反対派のおかげで洗脳されずに済みます。その反対派にアンドルーと会話が出来る部屋まで案内させます。しかしそこに現れたアンドルーの姿は単なる投影であることにスポックが気がつきます。カークはガウンをまとった怪人達の行動が予期しないことが起きると固まってしまうことから、背後にはコンピューターがいることに気がついていましたが、投影された像をフェーザーで撃つと壁に穴が開き、古典的なコンピューターが登場します。このコンピューターは6,000年前にアンドルーという男にプログラムされたものですが(Archon号との関係がイマイチ不明)、カークはコンピューターがアンドルーの意思に背いてボディーから自由意志を奪ったためボディーが死につつあると言ってコンピューターのやっていることの矛盾点を付きます。それで自己矛盾に陥ったコンピューターが壊れてしまうという、60年代、70年代にきわめてよくあったオチでした。

巨人の惑星」の”The NIght of Thrombeldinbar”

「巨人の惑星」の”The NIght of Thrombeldinbar”を観ました。なかなかメルヘンチックというかほのぼのしていて良かったです。また、原子力潜水艦シービュー号でUボートの亡霊艦長を演じていた人が孤児院の管理人を演じていました。フィッチューとバーリーが食べ物を探しに行くと、巨人達はその日は何かのお祭りらしく、窓辺にクッキーを並べていました。そのうち一枚が落ちますが、それをフィッチューが拾って持ち帰ろうとします。しかしそこにやってきた子供達2人に捕まってしまいます。子供達はフィッチューのことをスロンベルディンバーと呼びます。どうも巨人の惑星の言い伝えでは、その日の晩は妖精のスロンベルディンバーがクッキーを取りにやって来て、それを捕まえると願いを叶えてくれるということのようでした。子供達2人は孤児で、孤児院で暮しています。その晩は片方で親がいる子供はすべて帰ってしまい、2人だけが両親がおらず施設に残ります。そこの管理人は子供達2人のおかげで折角の休みにどこにもいけないとして、子供達に辛く当たります。フィッチューは2人を気の毒に思って本当の妖精のように演じます。しかし、管理人に夕食抜きにされた2人は窓から逃げ出します。そしてフィッチューを紙袋に入れます。言い伝えでは月が出る時に、スロンベルディンバーを入れた紙袋を燃やすと、それでスロンベルディンバーは逃げ出すことが出来、子供達は願いが叶えられるということで、フィッチューは丸焼きにされそうになります。そこにオルガン弾きでチンパンジーを連れた男がやって来て、子供達が捕まえたのはスロンベルディンバーではなく地球人だといういことを知っていて、騙してフィッチューを取上げようとします。しかしフィッチューが大声でキャプテンを含む3人の名前を呼んだので、オルガン弾きは他にも3人地球人がいることに気がつき、子供達が居場所を知っていると思って、2人を木に縛り付けて折檻します。キャプテン達は施設に行って、管理人のパーテクに子供達が危ないことを伝えます。森に行ったパーテクはオルガン弾きと乱闘になりますが、体力で負けそうでした。しかしキャプテン達が子供を縛っていた縄を切ったので、子供達が加勢してなんとかオルガン弾きを撃退します。チンパンジーに見張られていたフィッチューの方は、バーリーがクッキーをチンパンジーに投げて気をそらして無事に救出出来ました。子供達2人のお陰で助かった管理人は子供達に辛く当たったことを詫びて、休日の夕食を2人にご馳走すると言います。

「巨人の惑星」の”The NIght of Thrombeldinbar”を観ました。なかなかメルヘンチックというかほのぼのしていて良かったです。また、原子力潜水艦シービュー号でUボートの亡霊艦長を演じていた人が孤児院の管理人を演じていました。フィッチューとバーリーが食べ物を探しに行くと、巨人達はその日は何かのお祭りらしく、窓辺にクッキーを並べていました。そのうち一枚が落ちますが、それをフィッチューが拾って持ち帰ろうとします。しかしそこにやってきた子供達2人に捕まってしまいます。子供達はフィッチューのことをスロンベルディンバーと呼びます。どうも巨人の惑星の言い伝えでは、その日の晩は妖精のスロンベルディンバーがクッキーを取りにやって来て、それを捕まえると願いを叶えてくれるということのようでした。子供達2人は孤児で、孤児院で暮しています。その晩は片方で親がいる子供はすべて帰ってしまい、2人だけが両親がおらず施設に残ります。そこの管理人は子供達2人のおかげで折角の休みにどこにもいけないとして、子供達に辛く当たります。フィッチューは2人を気の毒に思って本当の妖精のように演じます。しかし、管理人に夕食抜きにされた2人は窓から逃げ出します。そしてフィッチューを紙袋に入れます。言い伝えでは月が出る時に、スロンベルディンバーを入れた紙袋を燃やすと、それでスロンベルディンバーは逃げ出すことが出来、子供達は願いが叶えられるということで、フィッチューは丸焼きにされそうになります。そこにオルガン弾きでチンパンジーを連れた男がやって来て、子供達が捕まえたのはスロンベルディンバーではなく地球人だといういことを知っていて、騙してフィッチューを取上げようとします。しかしフィッチューが大声でキャプテンを含む3人の名前を呼んだので、オルガン弾きは他にも3人地球人がいることに気がつき、子供達が居場所を知っていると思って、2人を木に縛り付けて折檻します。キャプテン達は施設に行って、管理人のパーテクに子供達が危ないことを伝えます。森に行ったパーテクはオルガン弾きと乱闘になりますが、体力で負けそうでした。しかしキャプテン達が子供を縛っていた縄を切ったので、子供達が加勢してなんとかオルガン弾きを撃退します。チンパンジーに見張られていたフィッチューの方は、バーリーがクッキーをチンパンジーに投げて気をそらして無事に救出出来ました。子供達2人のお陰で助かった管理人は子供達に辛く当たったことを詫びて、休日の夕食を2人にご馳走すると言います。

スタートレックのファーストシーズンの”Court Martial”

スタートレックのファーストシーズンの”Court Martial”を観ました。非常に良く出来たストーリーでした。カークがエンタープライズ号が磁気嵐に襲われた時に、調査に出していたポッドをまだイエローアラートだったのに見捨てて、乗っていたフィリーを見殺しにした容疑で軍事法廷にかけられます。カークは間違いなくレッドアラートになってからやむを得ずポッドを見捨てたと主張しますが、カークとフィリーはほぼ同格のキャリアだったのに、ある時フィリーがしでかしたミスをカークが報告したことによりフィリーは出世の道から外れ、そのことでずっとカークを恨んでいました。そのためカークがフィリーをこの機会に逆に始末したという容疑です。カークは自分の指示に問題が無いことを確信していましたが、コンピューターのログより再現された動画では、カークの指はまだイエローアラートの時にポッドを見捨てるというボタンを押していました。軍事法廷ではカークを告発する側の弁護士が、何とカークの昔の恋人です。しかしその弁護士はコグリーという別の弁護士をカークに紹介してくれます。決定的な証拠によりほぼカークの有罪が決まる寸前に、スポックが誰かがコンピューターのプログラムをいじって別の画像を作らせたのではないかという点に思い当たり法廷にやって来ましたが、時間切れで却下されそうになりました。そこでコグリーが熱弁を振るい、機械では無く人間の権利を最大限に尊重すべきだと言い、そしてそのプログラムをいじれる人間がカークとスポックとフィリーだけだと聞き、フィリーはまだ死んでいないでエンタープライズ号のどこかに隠れているのではないかという仮説を出します。その仮説の検証のため、最低限の人間がエンタープライズ号に乗り込み、船内のマイクで人間の心音を拾います。関係者の心音を一つ一つ消していっても、まだ心音が残っており、誰かがエンタープライズ号に潜んでいることが分ります。カークがその場所に向かい、フィリーを発見します。フィリーはカークを陥れて復讐するだけでなく、エンタープライズ号のエンジンを破壊する仕掛けを施していました。フィリーとの格闘になり、エンタープライズ号にはフィリーの娘も乗っているといってフィリーを動揺させてフィリーからフェーザーを奪い、何とかエンジンの破壊工作も阻止出来ました。

スタートレックのファーストシーズンの”Court Martial”を観ました。非常に良く出来たストーリーでした。カークがエンタープライズ号が磁気嵐に襲われた時に、調査に出していたポッドをまだイエローアラートだったのに見捨てて、乗っていたフィリーを見殺しにした容疑で軍事法廷にかけられます。カークは間違いなくレッドアラートになってからやむを得ずポッドを見捨てたと主張しますが、カークとフィリーはほぼ同格のキャリアだったのに、ある時フィリーがしでかしたミスをカークが報告したことによりフィリーは出世の道から外れ、そのことでずっとカークを恨んでいました。そのためカークがフィリーをこの機会に逆に始末したという容疑です。カークは自分の指示に問題が無いことを確信していましたが、コンピューターのログより再現された動画では、カークの指はまだイエローアラートの時にポッドを見捨てるというボタンを押していました。軍事法廷ではカークを告発する側の弁護士が、何とカークの昔の恋人です。しかしその弁護士はコグリーという別の弁護士をカークに紹介してくれます。決定的な証拠によりほぼカークの有罪が決まる寸前に、スポックが誰かがコンピューターのプログラムをいじって別の画像を作らせたのではないかという点に思い当たり法廷にやって来ましたが、時間切れで却下されそうになりました。そこでコグリーが熱弁を振るい、機械では無く人間の権利を最大限に尊重すべきだと言い、そしてそのプログラムをいじれる人間がカークとスポックとフィリーだけだと聞き、フィリーはまだ死んでいないでエンタープライズ号のどこかに隠れているのではないかという仮説を出します。その仮説の検証のため、最低限の人間がエンタープライズ号に乗り込み、船内のマイクで人間の心音を拾います。関係者の心音を一つ一つ消していっても、まだ心音が残っており、誰かがエンタープライズ号に潜んでいることが分ります。カークがその場所に向かい、フィリーを発見します。フィリーはカークを陥れて復讐するだけでなく、エンタープライズ号のエンジンを破壊する仕掛けを施していました。フィリーとの格闘になり、エンタープライズ号にはフィリーの娘も乗っているといってフィリーを動揺させてフィリーからフェーザーを奪い、何とかエンジンの破壊工作も阻止出来ました。

最後の女性弁護士とのシーンがなかなか粋でした。

「巨人の惑星」の”Deadly Lodestone”

「巨人の惑星」の”Deadly Lodestone”を観ました。ちょっと前の回から、地球人達を追い回しているコービッドという調査官がいますが、地球にあって巨人の星にはない金属(イネラメタルとかいうの)を探知する装置を作り、それによって地球人達を追い詰めます。それに気付いたキャプテン達はその金属で作られている物をすべて捨てた積もりでしたが、何故か夜中に食料調達に出かけたら、コービッドの探知機に引っ掛かってしまいます。よく考えたら、ダンが以前骨折した右足の骨の固定にその金属で出来たピンを使っていることを思い出します。ダンは取り敢えず森の中の流砂がある所に潜んで巨人達が追ってこれないようにしますが、そこには毒蜘蛛がいました。それでキャプテンは以前バーリーが盲腸になった時に手術を助けてくれた医者に再度頼んで、ダンの足からピンを取り出そうとします。しかしその医者は地球人達に協力したということで今は刑務所の中です。しかし何とか連絡を取り、その医者と一緒に働いていた看護師に協力を求めるように言われます。キャプテン達は看護師に連絡を取り、会いますが、しかしその看護師は一部始終をコービッドに連絡しており、コービッドは手術で動けない時に地球人達を捕まえようとします。しかし、看護師は実は医者と同じく良心を持っており、電話はすべて盗聴されているので、わざとコービッドに協力している振りをしていましたが、うまくコービッドを騙して病院の中でダンを手術し、ピンを取り出すことに成功します。医者がヒポクラテスの誓いなら、看護師もナイチンゲールの誓いというのがあるのですが、そういう話でした。

「巨人の惑星」の”Deadly Lodestone”を観ました。ちょっと前の回から、地球人達を追い回しているコービッドという調査官がいますが、地球にあって巨人の星にはない金属(イネラメタルとかいうの)を探知する装置を作り、それによって地球人達を追い詰めます。それに気付いたキャプテン達はその金属で作られている物をすべて捨てた積もりでしたが、何故か夜中に食料調達に出かけたら、コービッドの探知機に引っ掛かってしまいます。よく考えたら、ダンが以前骨折した右足の骨の固定にその金属で出来たピンを使っていることを思い出します。ダンは取り敢えず森の中の流砂がある所に潜んで巨人達が追ってこれないようにしますが、そこには毒蜘蛛がいました。それでキャプテンは以前バーリーが盲腸になった時に手術を助けてくれた医者に再度頼んで、ダンの足からピンを取り出そうとします。しかしその医者は地球人達に協力したということで今は刑務所の中です。しかし何とか連絡を取り、その医者と一緒に働いていた看護師に協力を求めるように言われます。キャプテン達は看護師に連絡を取り、会いますが、しかしその看護師は一部始終をコービッドに連絡しており、コービッドは手術で動けない時に地球人達を捕まえようとします。しかし、看護師は実は医者と同じく良心を持っており、電話はすべて盗聴されているので、わざとコービッドに協力している振りをしていましたが、うまくコービッドを騙して病院の中でダンを手術し、ピンを取り出すことに成功します。医者がヒポクラテスの誓いなら、看護師もナイチンゲールの誓いというのがあるのですが、そういう話でした。

スタートレックのファーストシーズンの”Tomorrow Is Yesterday”

スタートレックのファーストシーズンの”Tomorrow Is Yesterday”を観ました。エンタープライズ号が惑星の重力によってワープの時にパチンコのように弾かれて時空を超えてしまい、何と1969年のアポロ11号打ち上げ直前の地球に来てしまいます。エンタープライズ号は懐かしのF-104戦闘機(自衛隊も使っていたスターファイター)に追跡され(ワープエンジンは故障してインパルスエンジンだけで飛行中)、核弾頭のミサイルを撃たれる危険性を考えトラクタービームを使いましたが、F-104はその力に耐えられず大破し、カークはやむを得ずパイロットをエンタープライズ号に転送します。未来の技術を知ってしまったパイロットを元の地球に戻すと歴史が変ってしまう可能性があるとのことで、カークはパイロットを戻さない決断をします。しかしパイロットからエンタープライズ号の写真と通信を基地に送ったことを知らされ、カークとスールーがそれを廃棄するために転送で基地に移動します。そこでカークが捕まったりしたり色々あって、結局太陽に向かってエンタープライズ号が近付き、それから全加速で太陽の重力を振り切る時の反動を使って再度未来に戻ろうとします。その途中で一度過去に戻り、パイロットともう一人間違って転送してしまった基地の警備員を、エンタープライズ号とパイロットが遭遇する前の時間に転送します。過去に戻ったからパイロットはエンタープライズ号とは遭っておらず従ってエンタープライズ号の記憶はない、という理屈ですが、かなり嘘くさいです。スタートレックでのタイムワープものは他にもあります。

スタートレックのファーストシーズンの”Tomorrow Is Yesterday”を観ました。エンタープライズ号が惑星の重力によってワープの時にパチンコのように弾かれて時空を超えてしまい、何と1969年のアポロ11号打ち上げ直前の地球に来てしまいます。エンタープライズ号は懐かしのF-104戦闘機(自衛隊も使っていたスターファイター)に追跡され(ワープエンジンは故障してインパルスエンジンだけで飛行中)、核弾頭のミサイルを撃たれる危険性を考えトラクタービームを使いましたが、F-104はその力に耐えられず大破し、カークはやむを得ずパイロットをエンタープライズ号に転送します。未来の技術を知ってしまったパイロットを元の地球に戻すと歴史が変ってしまう可能性があるとのことで、カークはパイロットを戻さない決断をします。しかしパイロットからエンタープライズ号の写真と通信を基地に送ったことを知らされ、カークとスールーがそれを廃棄するために転送で基地に移動します。そこでカークが捕まったりしたり色々あって、結局太陽に向かってエンタープライズ号が近付き、それから全加速で太陽の重力を振り切る時の反動を使って再度未来に戻ろうとします。その途中で一度過去に戻り、パイロットともう一人間違って転送してしまった基地の警備員を、エンタープライズ号とパイロットが遭遇する前の時間に転送します。過去に戻ったからパイロットはエンタープライズ号とは遭っておらず従ってエンタープライズ号の記憶はない、という理屈ですが、かなり嘘くさいです。スタートレックでのタイムワープものは他にもあります。

「巨人の惑星」の”Genius At Work”

「巨人の惑星」の”Genius At Work”を観ました。バリーとフィッチューが森の中である少年が農夫に追いかけられているを目撃し、農夫に対して声を出したりして、少年が捕まらないようにしました。助けられた少年は、自分は天才であり、14歳くらいだけど既に大学2年で生物学と化学を学んでいるといいます。そしてタンパク質を巨大化する実験に成功し、その薬をバリーとフィッチューに差し出します。それを犬のチッパーが間違って食べてしまい、薬は効果覿面で、チッパーは巨人の惑星の普通のサイズの犬になります。それを見たフィッチューは、自分もその薬を飲んで普通の巨人のサイズになります。しかし、道路で人にぶつかって人と言い争いをしている内に警官に捕まってしまい、しかも野球場である少年からスター選手のサイン入りボールを盗んだという冤罪を着せられ、牢屋に入れられてしまいます。キャプテンが天才少年の所に行って、まずはフィッチューやチッパーを元のサイズに戻す薬の開発を依頼し、それから自分も薬を飲んで巨大化し、弁護士に化けてフィッチューを助け出そうとします。しかし、嘘がばれてキャプテンもフィッチューと同じく牢屋に入れられます。結局、少年が元のサイズに戻す薬を作ることに成功し、フィッチューとキャプテンは元のサイズに戻って牢屋の排水溝から逃げ出します。そしてサイン入りボールを盗んだ真の犯人である農夫の家に忍び込んで証拠のボールを盗もうとします。天才少年が警察に電話した結果、警察がやってきて真犯人である農夫は捕まるという話です。ちょっと手塚治虫のビッグXに似ていますが、地球人サイズから巨人サイズに拡大したり、逆に縮小するシーンはまったくありませんでした。

「巨人の惑星」の”Genius At Work”を観ました。バリーとフィッチューが森の中である少年が農夫に追いかけられているを目撃し、農夫に対して声を出したりして、少年が捕まらないようにしました。助けられた少年は、自分は天才であり、14歳くらいだけど既に大学2年で生物学と化学を学んでいるといいます。そしてタンパク質を巨大化する実験に成功し、その薬をバリーとフィッチューに差し出します。それを犬のチッパーが間違って食べてしまい、薬は効果覿面で、チッパーは巨人の惑星の普通のサイズの犬になります。それを見たフィッチューは、自分もその薬を飲んで普通の巨人のサイズになります。しかし、道路で人にぶつかって人と言い争いをしている内に警官に捕まってしまい、しかも野球場である少年からスター選手のサイン入りボールを盗んだという冤罪を着せられ、牢屋に入れられてしまいます。キャプテンが天才少年の所に行って、まずはフィッチューやチッパーを元のサイズに戻す薬の開発を依頼し、それから自分も薬を飲んで巨大化し、弁護士に化けてフィッチューを助け出そうとします。しかし、嘘がばれてキャプテンもフィッチューと同じく牢屋に入れられます。結局、少年が元のサイズに戻す薬を作ることに成功し、フィッチューとキャプテンは元のサイズに戻って牢屋の排水溝から逃げ出します。そしてサイン入りボールを盗んだ真の犯人である農夫の家に忍び込んで証拠のボールを盗もうとします。天才少年が警察に電話した結果、警察がやってきて真犯人である農夫は捕まるという話です。ちょっと手塚治虫のビッグXに似ていますが、地球人サイズから巨人サイズに拡大したり、逆に縮小するシーンはまったくありませんでした。

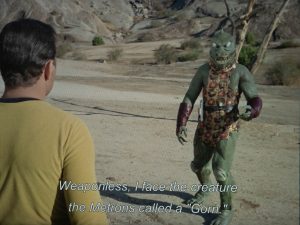

スタートレックのファーストシーズンの”Arena”

スタートレックのファーストシーズンの”Arena”を観ました。これは以前YouTubeで観た記憶があります。何故かというとこのエピソードはフレドリック・ブラウンの「闘技場」という短篇を使っているからです。(英語版Wikipediaの説明だと、偶然似た話になったため、後からブラウンの了解をもらってクレジットを出したとなっています。)ブラウンの「闘技場」は、長期間戦争を続けている2つの種族が、ある超越的な力を持つ第3の種族によって、それぞれの代表者一名を選び出して、ドーム状の「闘技場」の中で戦わせ、勝った方がその戦争の勝利者になるという話でした。このスタートレックのエピソードでもまさにその通りに、ゴーンという恐竜型のエイリアンとエンタープライズ号の戦いに、メトロンという第3のエイリアンが干渉し、カークと敵のキャプテンはある彗星の上の「闘技場」で戦うことになります。しかし力と頑強さでは明らかに人類よりゴーンの方が上であり、カークに残された勝つチャンスは、その彗星の上にあるもので何かの武器を組み立てるだけでした。まあご都合主義的に硝石、硫黄、石炭が手に入り、また巨大なダイヤモンドの粒もころがっていて、カークはダイヤモンドの粒を弾にした原始的な大砲を作り、ゴーンを倒します。しかしカークはゴーンにトドメを刺すことせず、相手から見れば地球の基地が相手の領域を侵害していたということに気がつきます。カークの慈悲の心はメトロンに評価され、カークは無事にエンタープライズ号に戻ります。

スタートレックのファーストシーズンの”Arena”を観ました。これは以前YouTubeで観た記憶があります。何故かというとこのエピソードはフレドリック・ブラウンの「闘技場」という短篇を使っているからです。(英語版Wikipediaの説明だと、偶然似た話になったため、後からブラウンの了解をもらってクレジットを出したとなっています。)ブラウンの「闘技場」は、長期間戦争を続けている2つの種族が、ある超越的な力を持つ第3の種族によって、それぞれの代表者一名を選び出して、ドーム状の「闘技場」の中で戦わせ、勝った方がその戦争の勝利者になるという話でした。このスタートレックのエピソードでもまさにその通りに、ゴーンという恐竜型のエイリアンとエンタープライズ号の戦いに、メトロンという第3のエイリアンが干渉し、カークと敵のキャプテンはある彗星の上の「闘技場」で戦うことになります。しかし力と頑強さでは明らかに人類よりゴーンの方が上であり、カークに残された勝つチャンスは、その彗星の上にあるもので何かの武器を組み立てるだけでした。まあご都合主義的に硝石、硫黄、石炭が手に入り、また巨大なダイヤモンドの粒もころがっていて、カークはダイヤモンドの粒を弾にした原始的な大砲を作り、ゴーンを倒します。しかしカークはゴーンにトドメを刺すことせず、相手から見れば地球の基地が相手の領域を侵害していたということに気がつきます。カークの慈悲の心はメトロンに評価され、カークは無事にエンタープライズ号に戻ります。

「巨人の惑星」の”Sabotage”

「巨人の惑星」の”Sabotage”を観ました。この回で何と言っても嬉しかったのは、タイムトンネルのダグ役のロバート・コルバートがゲスト俳優で出て来たことです。そのコルバートがやっているのが、きわめて怪しげな警官で、地球人を捕まえてその科学力を得るために、地球人が鉄道の橋を爆破するというでっち上げの破壊工作を起こし(まるで昔の関東軍みたいです(^_^;))、それを使って地球人達が破壊活動を行っている証拠とし、国民を焚きつけて地球人達を捕まえさせようとします。そしてその悪徳警官の陰謀に対抗するために、キャプテン達は、巨人用の電話のダイヤルを回して上院議員に電話をかけ、その陰謀を暴こうとします。しかし、悪徳警官はそれを逆用して上院議員が鉄道の橋爆破を事前に知っていたとして脅迫します。最後は結局、非常にご都合主義でその悪徳警官の事務所の机の中にテープレコーダーがあり、キャプテンが実際に橋の爆破を行った人間を挑発して本当のことをしゃべらせ、それを録音して上院議員に渡して悪が暴かれるというオチです。ロバート・コルバートはタイムトンネルでもナチスの将官になったりしていましたが、悪役をやらせた方が上手いです。

「巨人の惑星」の”Sabotage”を観ました。この回で何と言っても嬉しかったのは、タイムトンネルのダグ役のロバート・コルバートがゲスト俳優で出て来たことです。そのコルバートがやっているのが、きわめて怪しげな警官で、地球人を捕まえてその科学力を得るために、地球人が鉄道の橋を爆破するというでっち上げの破壊工作を起こし(まるで昔の関東軍みたいです(^_^;))、それを使って地球人達が破壊活動を行っている証拠とし、国民を焚きつけて地球人達を捕まえさせようとします。そしてその悪徳警官の陰謀に対抗するために、キャプテン達は、巨人用の電話のダイヤルを回して上院議員に電話をかけ、その陰謀を暴こうとします。しかし、悪徳警官はそれを逆用して上院議員が鉄道の橋爆破を事前に知っていたとして脅迫します。最後は結局、非常にご都合主義でその悪徳警官の事務所の机の中にテープレコーダーがあり、キャプテンが実際に橋の爆破を行った人間を挑発して本当のことをしゃべらせ、それを録音して上院議員に渡して悪が暴かれるというオチです。ロバート・コルバートはタイムトンネルでもナチスの将官になったりしていましたが、悪役をやらせた方が上手いです。