中学生の頃聞いていた洋楽って、何の曲だか探すのが結構大変です。

中学生の頃聞いていた洋楽って、何の曲だか探すのが結構大変です。

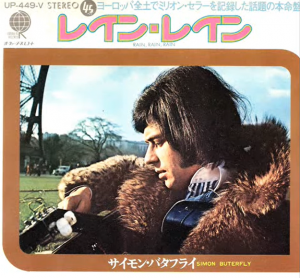

以前から「レイン、レイン、ダダダダダ…」という曲を中学生の頃ラジオで聴いたのを覚えていました。その後この曲がチェリッシュの「哀愁のレイン・レイン」でパクられていると思いました。(タイトルからしても明らかですが、何故か今のインターネットではこれを指摘している記事が見つかりません。まあパクリというレベルではなく、一種のオマージュだと好意的に解釈することも可能です。)私は前者がレターメンの曲だとずっと思っていましたが、レターメンのベスト盤には無し。それで色々検索してみて、やっと今回サイモン・バタフライの「レイン・レイン」だと分ってiTunesで買えました。梅雨時にぴったりな曲です。

太田裕美の「九月の雨」(1977)もちょっと似ていて、やはりベースは「レイン・レイン」かなと思います。他に、荻野目洋子の「ハートビート・エクスプレス」に収録されている「Rain -夏をつれさる雨-」も多分そう。

1973 サイモン・バタフライ レイン・レイン(Rain Rain Rain)

https://www.youtube.com/watch?v=vOHnWwpo4eg

1975 チェリッシュ 哀愁のレイン・レイン

https://www.youtube.com/watch?v=T3O2oJ6rESw

1977 太田裕美 九月の雨

https://www.youtube.com/watch?v=z8XBsWr_q_Q&list=RDz8XBsWr_q_Q&start_radio=1&t=3

1986 荻野目洋子 Rain -夏をつれさる雨-

https://www.youtube.com/watch?v=egUIxmKrVQw

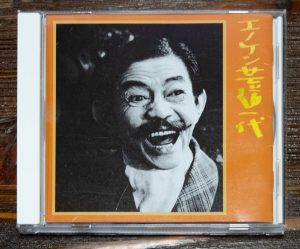

榎本健一(エノケン)の「エノケン芸道一代」を聴きました。これまで私はエノケンはあくまでコメディアンと思っていましたが、このCDを聴いてその圧倒的な音楽の才能に驚嘆しました。既にエノケンの歌については、三木鶏郎のCDに入っていた「無茶坊弁慶」(武器を捨てましょブギ)などを聴いていてそれはこのCDにも入っていますが、それは戦後のある意味全盛期を過ぎたもので、あまり感心していませんでした。しかしこのCDに収められた浅草オペラのナンバーや「エノケンのダイナ」「月光値千金」といった曲の歌い振りは圧巻です。どちらも元は海外のものですが、それをエノケンは完全に日本の歌にして(歌詞も)、むしろ元歌以上の魅力を引き出しています。「月光値千金」の元歌はナット・キング・コールの”Get out and Get Under the Moon”ですが、よくも「月光値千金」と訳したもので、今よりもずっとセンスとしては上かもしれません。ともかくこれはすごいです。一度お聴きになることをお勧めします。(YouTubeにもいくつかあります。)

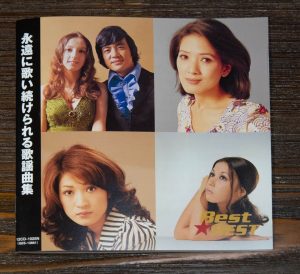

榎本健一(エノケン)の「エノケン芸道一代」を聴きました。これまで私はエノケンはあくまでコメディアンと思っていましたが、このCDを聴いてその圧倒的な音楽の才能に驚嘆しました。既にエノケンの歌については、三木鶏郎のCDに入っていた「無茶坊弁慶」(武器を捨てましょブギ)などを聴いていてそれはこのCDにも入っていますが、それは戦後のある意味全盛期を過ぎたもので、あまり感心していませんでした。しかしこのCDに収められた浅草オペラのナンバーや「エノケンのダイナ」「月光値千金」といった曲の歌い振りは圧巻です。どちらも元は海外のものですが、それをエノケンは完全に日本の歌にして(歌詞も)、むしろ元歌以上の魅力を引き出しています。「月光値千金」の元歌はナット・キング・コールの”Get out and Get Under the Moon”ですが、よくも「月光値千金」と訳したもので、今よりもずっとセンスとしては上かもしれません。ともかくこれはすごいです。一度お聴きになることをお勧めします。(YouTubeにもいくつかあります。) 何となく森山加代子の「白い蝶のサンバ」が聴きたくなって買ったのがこのCD。左上はヒデとロザンナ、右上はいしだあゆみで、それはすぐ分ったのですが、左下と右下が誰だっけ?状態。Googleの画像検索で調べて、左下が平山三紀、右下が辺見マリでした。何となく髪型が時代を感じさせます。今の感覚だとちょっと重い感じ。「白い蝶のサンバ」の作詞が阿久悠だというのを初めて知りました。阿久悠の最初の大ヒット曲みたいです。それから、この頃の女性歌手の歌には、女性が男性に一方的に尽くすといった内容が多いと思います。これも時代ですね。

何となく森山加代子の「白い蝶のサンバ」が聴きたくなって買ったのがこのCD。左上はヒデとロザンナ、右上はいしだあゆみで、それはすぐ分ったのですが、左下と右下が誰だっけ?状態。Googleの画像検索で調べて、左下が平山三紀、右下が辺見マリでした。何となく髪型が時代を感じさせます。今の感覚だとちょっと重い感じ。「白い蝶のサンバ」の作詞が阿久悠だというのを初めて知りました。阿久悠の最初の大ヒット曲みたいです。それから、この頃の女性歌手の歌には、女性が男性に一方的に尽くすといった内容が多いと思います。これも時代ですね。

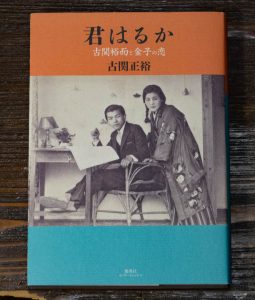

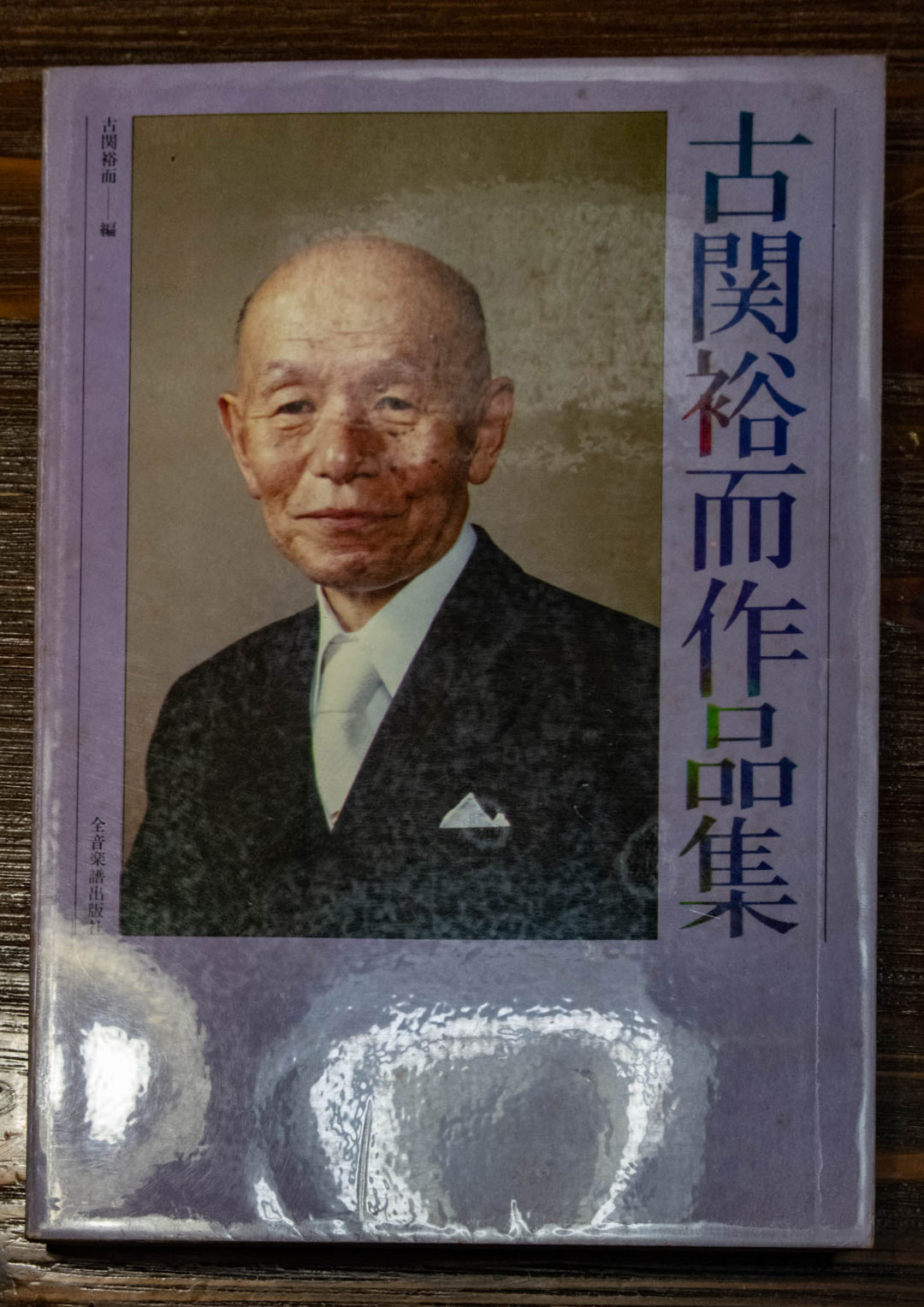

古関裕而のリンクについて落ち穂拾い。

古関裕而のリンクについて落ち穂拾い。 22日の「エール」で山崎育三郎が演じる佐藤久志が流しで「船頭可愛や」を歌うシーンがありました。しかし、全体に音が不安定で、特にサビの「ええええー、せんどーかーわーいーいいいいや」の「いーいいいい」の所でかなり音を外したのに気がつきました。この人一応東京音大の声楽コース中退みたいですが、ちょっとねー。(一応録画でも再確認しましたけど、間違いなく音を外しています。)

22日の「エール」で山崎育三郎が演じる佐藤久志が流しで「船頭可愛や」を歌うシーンがありました。しかし、全体に音が不安定で、特にサビの「ええええー、せんどーかーわーいーいいいいや」の「いーいいいい」の所でかなり音を外したのに気がつきました。この人一応東京音大の声楽コース中退みたいですが、ちょっとねー。(一応録画でも再確認しましたけど、間違いなく音を外しています。)

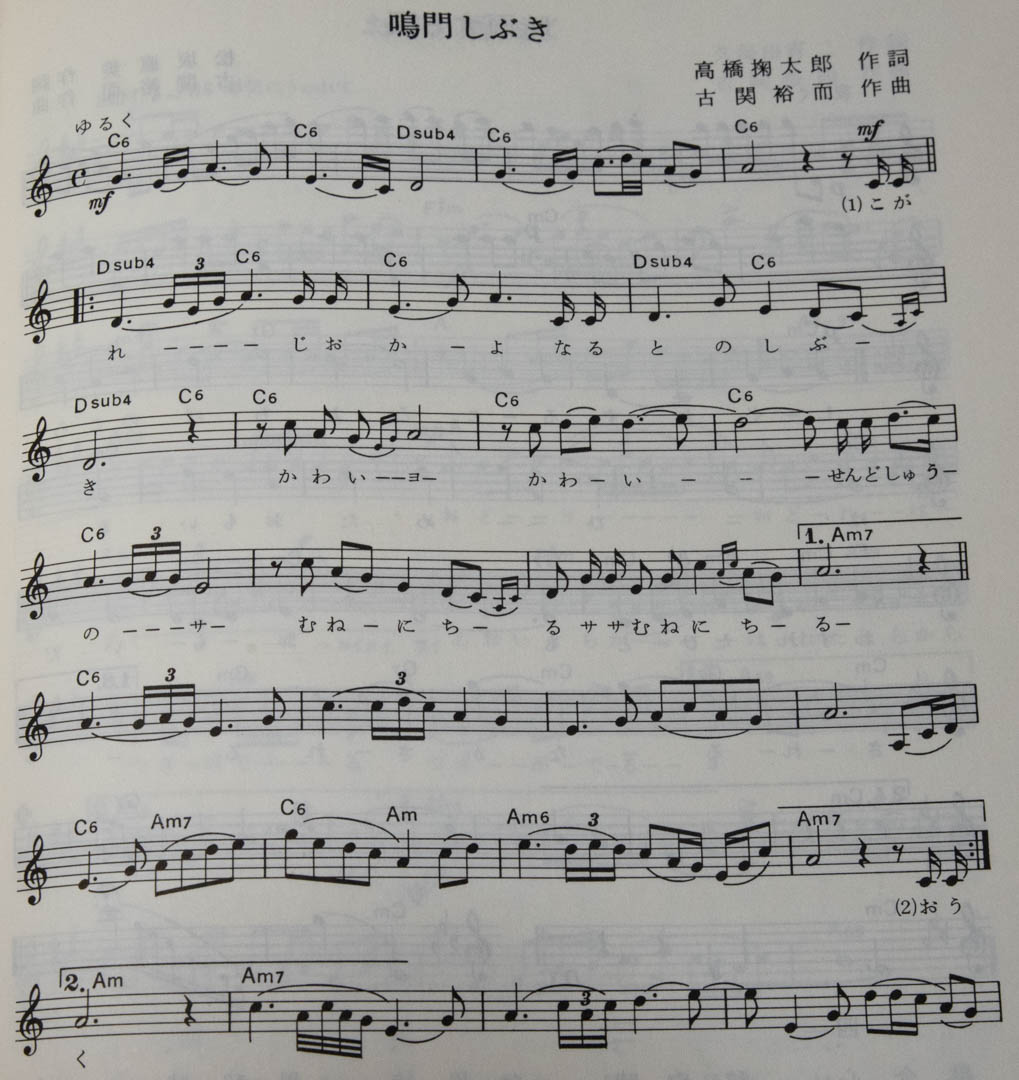

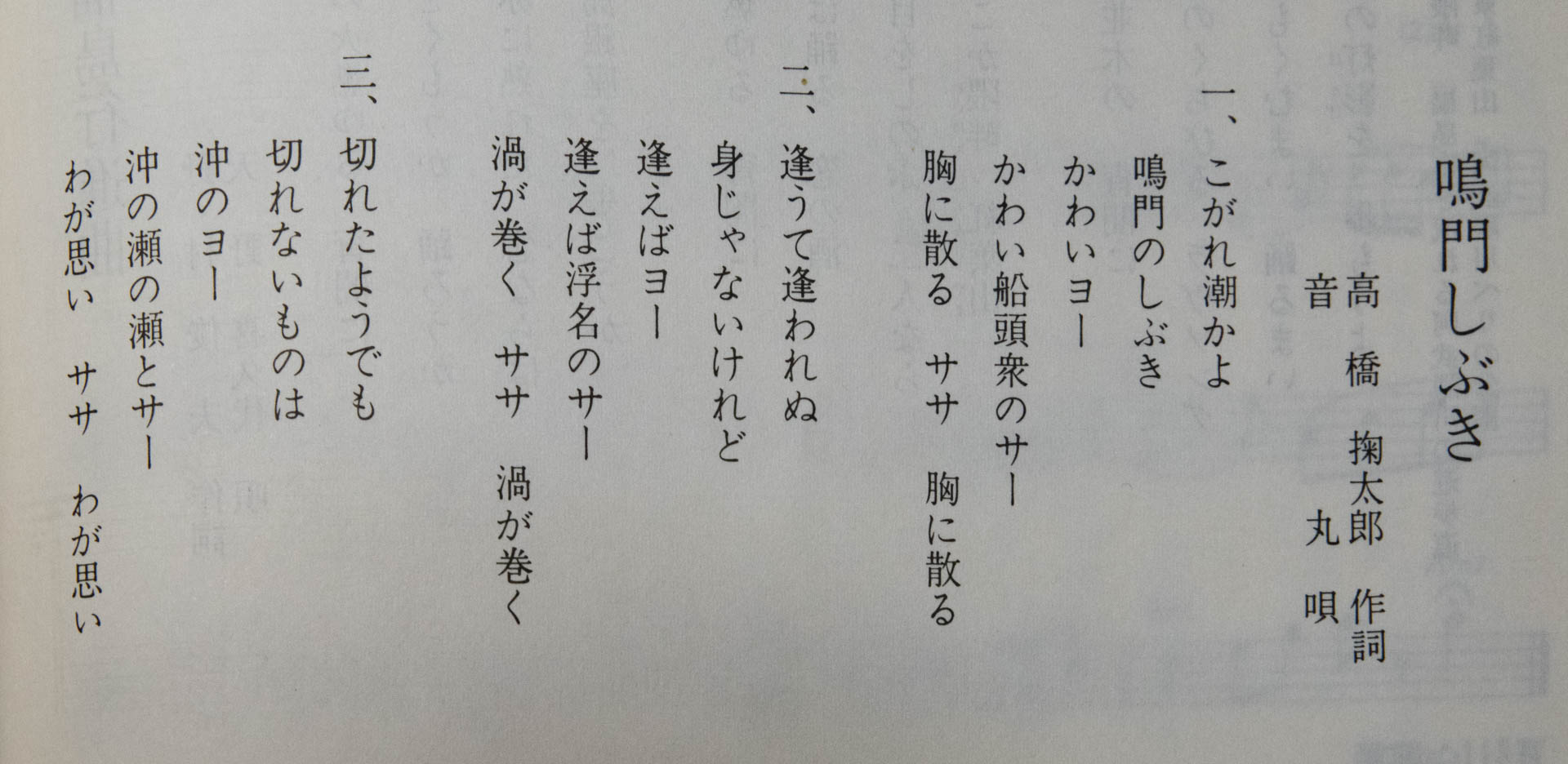

今度は古関裕而の最初の大ヒット曲、「船頭可愛や」の楽譜を入手しました。うーん、これはかなりの難曲です。相当の歌唱力が無いと歌いこなせないと思います。西洋音楽でいうメリスマ唱法、日本でいう「こぶし」で母音を引き延ばしています。ただ、日本的なこぶしというより、西洋音楽的なトリルやターンが使われていて、そこが不思議なハイブリッド感を出しています。三浦環がこの曲を録音していますが、三浦環はまるきり西洋音楽としていわゆるコロラトゥーラ風に歌っています。またこぶしの女王、都はるみも歌っていますが、彼女は日本風とか西洋風どちらでもなく、自分なりに「はるみ節」として消化して歌っていてそこが素晴らしいです。これに対して完全に日本の民謡として歌っているのが三橋美智也。この楽譜の部分もまったく危なげなくさらりと歌っていて、元々民謡からスタートしている実力を十分に示しています。

今度は古関裕而の最初の大ヒット曲、「船頭可愛や」の楽譜を入手しました。うーん、これはかなりの難曲です。相当の歌唱力が無いと歌いこなせないと思います。西洋音楽でいうメリスマ唱法、日本でいう「こぶし」で母音を引き延ばしています。ただ、日本的なこぶしというより、西洋音楽的なトリルやターンが使われていて、そこが不思議なハイブリッド感を出しています。三浦環がこの曲を録音していますが、三浦環はまるきり西洋音楽としていわゆるコロラトゥーラ風に歌っています。またこぶしの女王、都はるみも歌っていますが、彼女は日本風とか西洋風どちらでもなく、自分なりに「はるみ節」として消化して歌っていてそこが素晴らしいです。これに対して完全に日本の民謡として歌っているのが三橋美智也。この楽譜の部分もまったく危なげなくさらりと歌っていて、元々民謡からスタートしている実力を十分に示しています。