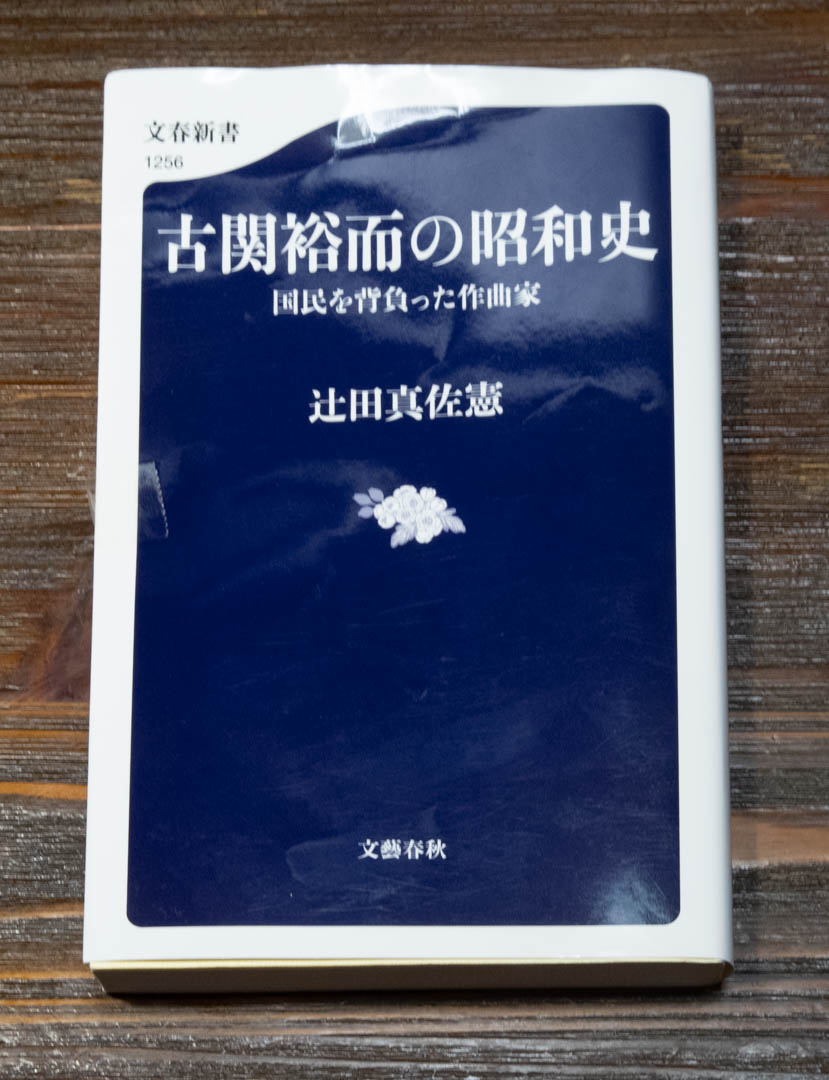

古関裕而についての本は多数出ていますが、どの本もきちんと古関裕而の音楽を論じていないのが不満です。古関裕而は作曲家なのに。なので素人なりにであっても気付いたことを少しずつまとめて行きたいと思います。まずは古関裕而の最初の成功作である「紺碧の空」。

古関裕而についての本は多数出ていますが、どの本もきちんと古関裕而の音楽を論じていないのが不満です。古関裕而は作曲家なのに。なので素人なりにであっても気付いたことを少しずつまとめて行きたいと思います。まずは古関裕而の最初の成功作である「紺碧の空」。

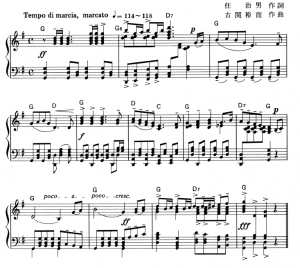

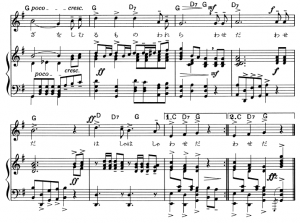

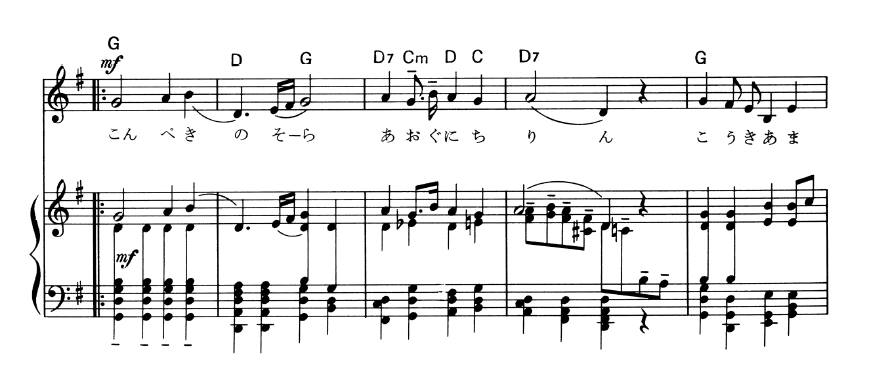

(1)まずすぐ気がつくのは前奏の素晴らしさ。大体素人が応援歌を作曲すると、単に主旋律だけとかになりがちです。また戦前のコロムビアの専属作曲家の中で、前奏まで自分で作曲していたのは古関だけみたいで、普通はそれは編曲家の仕事でした。古関の前奏は大体において見事で、例えば戦前の最大のヒットになった「露営の歌」の前奏は、別の歌詞が付けられて「さくら進軍」という名前で別のレコードになっているくらいです。

応援歌における前奏の役割は、歌い出しに向けて気分を高めるのと同時に、メロディーの一部をあらかじめ聞かせて歌う人にメロディーを思い出させるというのがありますが、この「紺碧の空」の前奏は見事に両方を満たしています。また応援歌の歌は基本がユニゾンでハモったりはしないのが普通ですが、その単調さを古関の伴奏が見事にカバーしています。

(2)調性がト長調というのも面白いですね。日本で校歌や社歌ではヘ長調が圧倒的に多いのですが、山田耕筰の校歌は高校以上向けはト長調が多いそうで、もしかするとその影響かもしれません。

(3)冒頭の部分がシューベルトの「ザグレート」の出だしに似ているという意見には既に論評したので省略します。私に言わせれば歌うものに希望を持たせるような上昇音型の繰り返しで始まっていると言えると思います。

(4)途中はダレ勝ちですが、そこを「すーぐーりーしせーいえーい とーしーはもーえーて」と、アクセント付き音符を3回重ねた後、母音を延ばしながら8分音符4つで下降音型を入れて、非常に上手く変化を付けていると思います。

(5)サビの所。西条八十が「覇者、覇者」が難しいだろうと言ったそうですが、確かにハ音は力強さに欠けますし、また「はしゃ」は音節として2.5音で短か過ぎます。これを「はーしゃはーしゃ」と長音を入れることで解決し、旋律的には「ソーファミーレラシド」という下降音型+上昇音型で主音に戻るというありがちな音型ですがこの歌詞にぴったり合った旋律で処理したのは見事と思います。

NHKの朝ドラ、「エール」、まあ古関裕而と金子夫妻をモデルにしたフィクションですから事実と違っていても当然ですが、音楽だけは本物の古関裕而のを使っているので、ある意味誤解を招きます。

NHKの朝ドラ、「エール」、まあ古関裕而と金子夫妻をモデルにしたフィクションですから事実と違っていても当然ですが、音楽だけは本物の古関裕而のを使っているので、ある意味誤解を招きます。

今週の「エール」は古関裕而ならぬ古山裕一が早稲田の応援歌の「紺碧の空」を作曲する筈でした。早稲田の応援団長のエピソードは、あれは「栄冠は君に輝く」の作詞者の加賀大介さんの逸話のパクリですね。(加賀大介さんは野球大好き少年でしたが、野球の練習中に大怪我をし、右足の膝下から切断になり野球が出来なくなります。「栄冠は君に輝く」の歌詞には、自分が出来なくなった野球を力一杯球児たちにやって欲しいという気持ちが込められていると思います。)

今週の「エール」は古関裕而ならぬ古山裕一が早稲田の応援歌の「紺碧の空」を作曲する筈でした。早稲田の応援団長のエピソードは、あれは「栄冠は君に輝く」の作詞者の加賀大介さんの逸話のパクリですね。(加賀大介さんは野球大好き少年でしたが、野球の練習中に大怪我をし、右足の膝下から切断になり野球が出来なくなります。「栄冠は君に輝く」の歌詞には、自分が出来なくなった野球を力一杯球児たちにやって欲しいという気持ちが込められていると思います。)