ジュディス・ネルソンというソプラノ歌手を知っている人は、クラシックファンでも少ないと思います。ルネ・ヤーコプスが率いるコンチェルト・ヴォカーレで多くの録音でソプラノを歌っている人です。以前はユディス・ネルソンでオランダの人かと思っていましたが、アメリカ人なんで「ジュディス」が正しいようです。ネルソンはバロックやルネサンスの録音がほとんどですが、この度ヤフオクで、何とイェルク・デムスの伴奏でシューベルトのリートを歌っているという珍しいLPを落札出来ました。2枚組です。ネルソンの経歴や紹介については、英語ですが、ここをどうぞ。そのページによると、2012年にお亡くなりになっているようです。また多数のLPを録音していた1980年頃は丁度40歳ぐらいだったことになります。ネルソンの声はとても愛らしく同時に知性を感じさせる声で私は大好きです。今手持ちのLPで12枚持っています。

ジュディス・ネルソンというソプラノ歌手を知っている人は、クラシックファンでも少ないと思います。ルネ・ヤーコプスが率いるコンチェルト・ヴォカーレで多くの録音でソプラノを歌っている人です。以前はユディス・ネルソンでオランダの人かと思っていましたが、アメリカ人なんで「ジュディス」が正しいようです。ネルソンはバロックやルネサンスの録音がほとんどですが、この度ヤフオクで、何とイェルク・デムスの伴奏でシューベルトのリートを歌っているという珍しいLPを落札出来ました。2枚組です。ネルソンの経歴や紹介については、英語ですが、ここをどうぞ。そのページによると、2012年にお亡くなりになっているようです。また多数のLPを録音していた1980年頃は丁度40歳ぐらいだったことになります。ネルソンの声はとても愛らしく同時に知性を感じさせる声で私は大好きです。今手持ちのLPで12枚持っています。

カテゴリー: Music

最近のクラシックの新譜の売り方(アリス=紗良・オット)

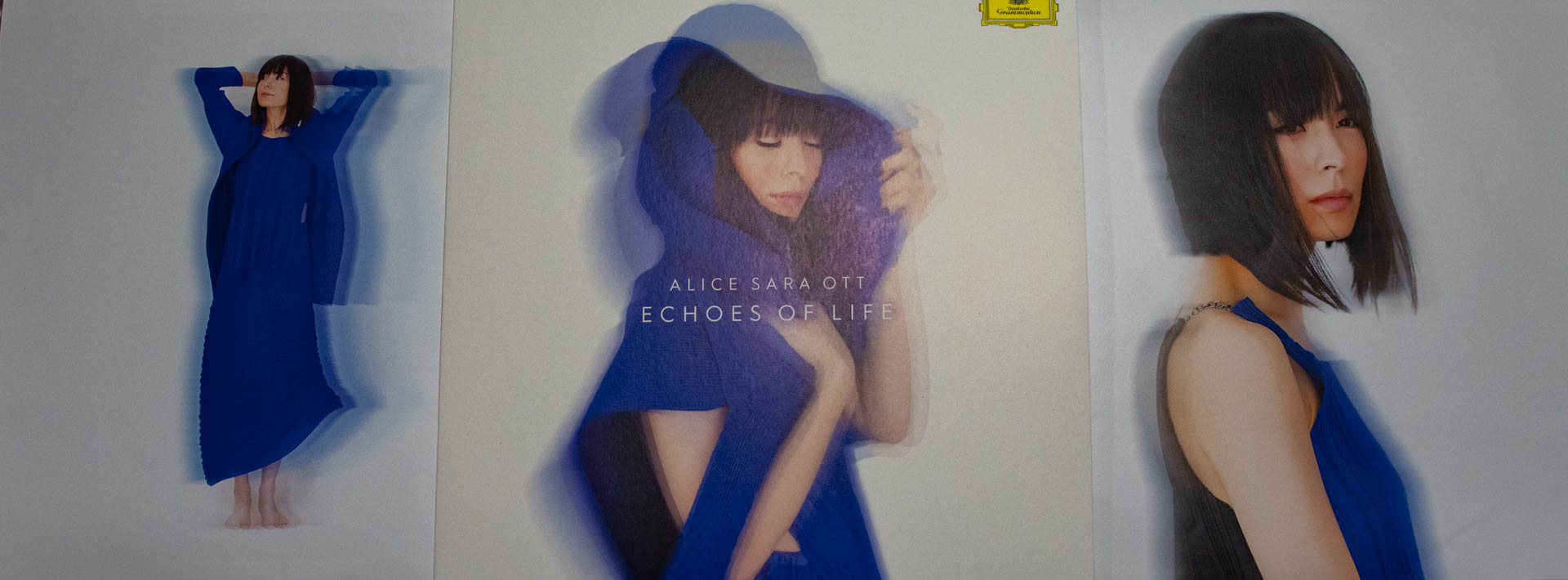

クラシック音楽の新譜の最近の売り方。この写真はアリス=紗良・オットという、お父さんがドイツ人、お母さんが日本人というドイツのピアニストの新譜です。これはLPの2枚組で、ジャケットの表面だけでなく、それぞれのLPの袋にも写真が印刷されています。またタイトルですが、”Ecoes of Life”となっていて、これだけでは中身は何なのかがさっぱり分かりません。こういうポピュラー音楽のアルバム風のタイトルをクラシックのCDにも付けるようになったのはエレーヌ・グリモーが最初だったと思いますが、一部で真似するアーチストが増えています。では中身はというとショパンの「24の前奏曲」ですが、単にそれだけではなく、冒頭や4~5曲前奏曲が演奏されると、別の曲(別の作曲家の)が入っています。私が聴いたことがない曲ばかりです。

クラシック音楽の新譜の最近の売り方。この写真はアリス=紗良・オットという、お父さんがドイツ人、お母さんが日本人というドイツのピアニストの新譜です。これはLPの2枚組で、ジャケットの表面だけでなく、それぞれのLPの袋にも写真が印刷されています。またタイトルですが、”Ecoes of Life”となっていて、これだけでは中身は何なのかがさっぱり分かりません。こういうポピュラー音楽のアルバム風のタイトルをクラシックのCDにも付けるようになったのはエレーヌ・グリモーが最初だったと思いますが、一部で真似するアーチストが増えています。では中身はというとショパンの「24の前奏曲」ですが、単にそれだけではなく、冒頭や4~5曲前奏曲が演奏されると、別の曲(別の作曲家の)が入っています。私が聴いたことがない曲ばかりです。

まあ何故こういう売り方をするかというと、まずは昔のように「アリス=紗良・オット ショパン 24の前奏曲」というタイトルでは、なかなか売れないということがあります。大体クラシックのファンは特に日本では平均年齢がかなり上がっていると思います。そういう人にとって「ショパン 24の前奏曲」などという入門レベルの曲は少なくとも2,3種類くらいは既に持っていると思います。私は特にショパンの熱狂的ファンではありませんが、この曲なら、コルトー、アルゲリッチ、ポリーニ、アシュケナージ、ポゴレリッチ、メジューエワ、清水和音等々を持っています。なので何らかの付加価値が必要ということになります。それがアイドルばりの写真とオマケの曲ということになりますが、個人的には何だかなあ、という気持ちです。このLPはたまたまポンタポイントが、クレジットカードのポイントからの還元で5,000円くらいあったのでHMVで買ったものです。(LP2枚組で、HMVの会員価格が4,200円くらいです。)

それからもう一つこの2枚組LPが変わっているのは、LP2枚目のB面は何も溝が切っていない、つまりこのLPは片面x3しか無いということです。LPを買いだして45年ぐらい経ちますが、こういうのは初めてです。アンチスケーティングのテストに使えるかも。

なお、アリス=紗良・オットは多発性硬化症と診断されたことを2019年に明らかにしています。この病気は進行すると手足が自由に動かなくなるため、ピアニストにとっては致命的です。名チェリストのジャクリーヌ・デュ・プレがやはりこの病気によって演奏家としての活動が30歳になる前に出来なくなっています。病気から回復されることを心から祈ります。

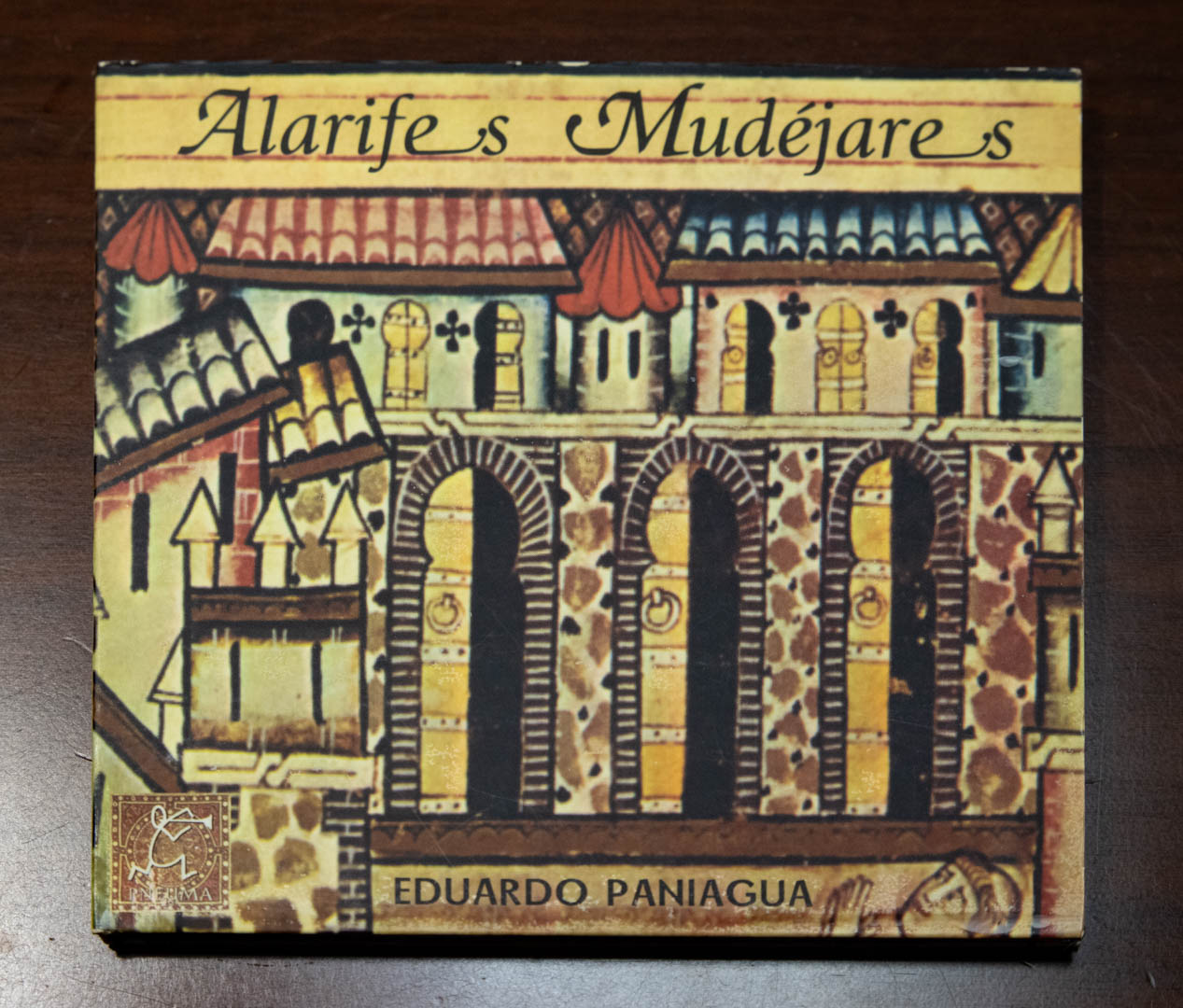

Eduardo Paniaguaの優秀録音:Alarife’s Mudéjare’s

Eduarudo PaniaguaのCDはどれも録音が良く、おそらくマイクはワンポイントか2本だけのシンプルな録音機材で、音の鮮度が抜群です。また、多くが石造りの教会とかで録音されており、自然なエコーが素晴らしいです。そんな中から一枚紹介すると、”Alarife’s Mudéjare’s”というのが特にユニークです。Alarifeというのは建築家・大工と言った意味のようです。Mudéjareというのは、中世のイベリア半島で、レコンキスタというキリスト教徒による国土回復運動の結果キリスト教支配地域になった場所に残ったムスリム達のことのようです。そのMudéjare達がCuéllarに作った、San Martin教会(モスク?)で演奏されていた音楽を再現したもののようです。といってもパニアグア一族のことですので、かなりの部分想像に基づいていると思います。(一部「聖母マリアのカンティガ集」のある曲のメロディーも使っています。)録音として面白いのは建築家ということで、教会を作る所から始まり、トンカチカンカン、ノコギリギコギコという音が鮮度良く録音されています。また季節は秋なのか虫の声がかなりの音量で入っていたり、さらにはパニアグアお得意のチョロチョロ噴水の音も聞こえます。(何故か結構高い所から聞こえます。)出来上がった教会の中の録音は、縦に長く横が狭い建物だというのが良く分かる残響音になっています。こういうある種純粋な音楽とは違うある意味ゲテモノですが、何にせよオーディオ的には面白いです。

Eduarudo PaniaguaのCDはどれも録音が良く、おそらくマイクはワンポイントか2本だけのシンプルな録音機材で、音の鮮度が抜群です。また、多くが石造りの教会とかで録音されており、自然なエコーが素晴らしいです。そんな中から一枚紹介すると、”Alarife’s Mudéjare’s”というのが特にユニークです。Alarifeというのは建築家・大工と言った意味のようです。Mudéjareというのは、中世のイベリア半島で、レコンキスタというキリスト教徒による国土回復運動の結果キリスト教支配地域になった場所に残ったムスリム達のことのようです。そのMudéjare達がCuéllarに作った、San Martin教会(モスク?)で演奏されていた音楽を再現したもののようです。といってもパニアグア一族のことですので、かなりの部分想像に基づいていると思います。(一部「聖母マリアのカンティガ集」のある曲のメロディーも使っています。)録音として面白いのは建築家ということで、教会を作る所から始まり、トンカチカンカン、ノコギリギコギコという音が鮮度良く録音されています。また季節は秋なのか虫の声がかなりの音量で入っていたり、さらにはパニアグアお得意のチョロチョロ噴水の音も聞こえます。(何故か結構高い所から聞こえます。)出来上がった教会の中の録音は、縦に長く横が狭い建物だというのが良く分かる残響音になっています。こういうある種純粋な音楽とは違うある意味ゲテモノですが、何にせよオーディオ的には面白いです。

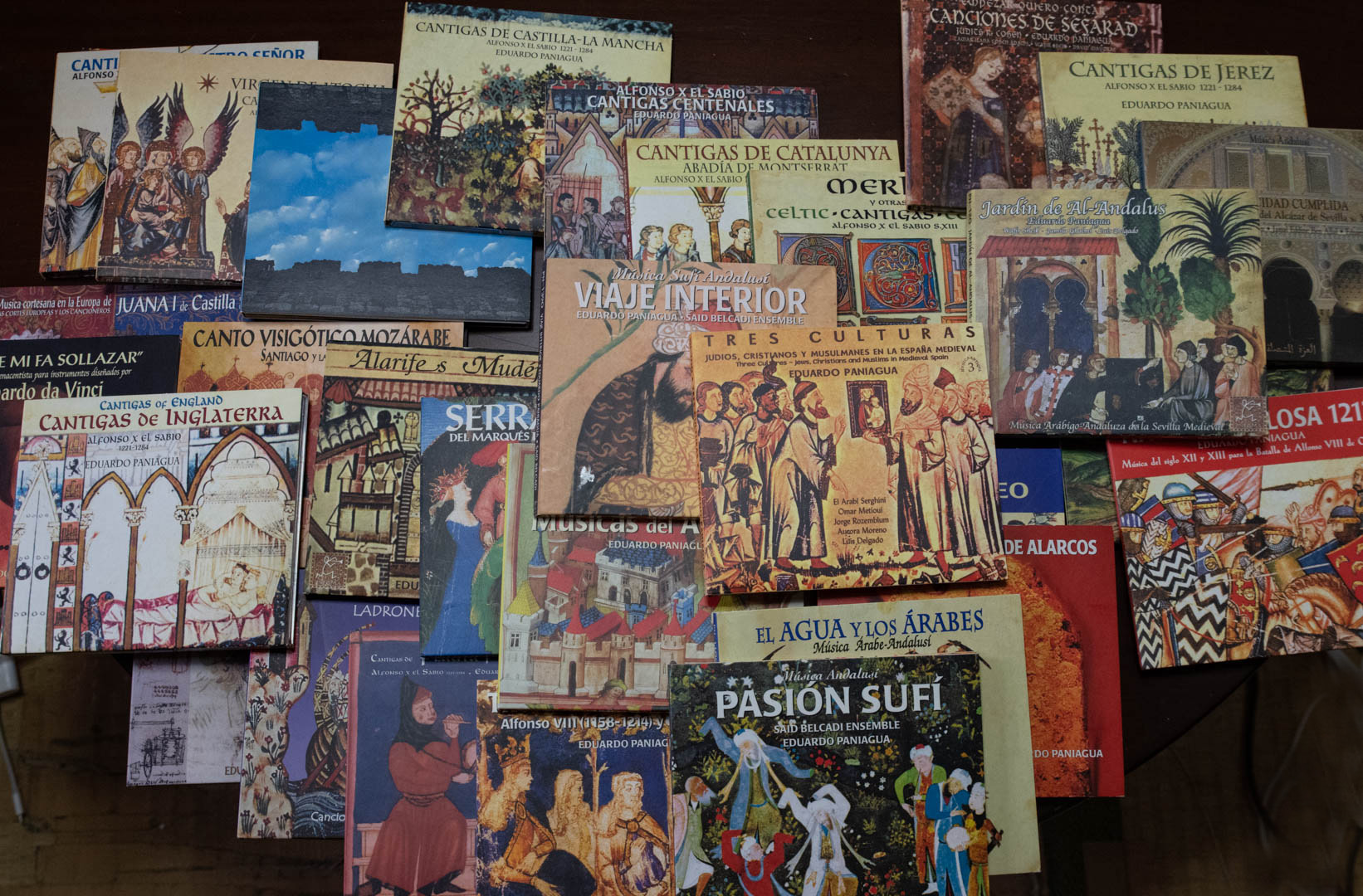

エデュアルト・パニアグアのCD

エデュアルト・パニアグアというスペインの古楽演奏者がいます。

エデュアルト・パニアグアというスペインの古楽演奏者がいます。

私はこの人のCDを31枚ほど持っています。元々は、グレゴリオ・パニアグアとアトリウム・ムジケーという1964年に結成された古楽演奏団体があって、中世などの今日では失われた楽器を自分達の工房で再現し、それを使った演奏を行っていました。私が持っているアトリウム・ムジケーの音源で一番古いのは、スペインのHispavoxというレコード会社が出した「スペイン古楽集成」のLPの中の「聖母マリアのカンティガ集」がアトリウム・ムジケーの演奏によるものです。

グレゴリオ・パニアグアとアトリウム・ムジケーは、1980年頃に発売された「古代ギリシャの音楽」のLPをオーディオ評論家の長岡鉄男がアナログの超録音優秀盤として激賞したことで、一躍有名になり、その後「ラ・フォリア」「アラブ・アンダルシアの音楽」「ラ・スパーニャ」等のやはり録音優秀盤が次々に発売されました。ちなみに「古代ギリシャの音楽」は厳密な考証に基づくものではなく、限定された史料から楽器を再現し、また想像力を膨らませて曲を作って演奏しているもので、本来の古代ギリシャの音楽そのものとは言えません。そういう意味で真面目な音楽評論家・音楽学者はパニアグアを毛嫌いする人もいます。

今は、おそらくグレゴリオは引退し、その年の離れた弟(といっても1952年生れなので今は69歳ぐらい)であるエデュアルド・パニアグアが今でも精力的に演奏活動をやってPneumaというレーベルからCDを出し続けています。特筆すべきは、「聖母マリアのカンティガ集」の録音です。全部で406曲もあるこの14世紀の音楽のCDをエデュアルドはこれまで私が知る限り15枚くらい出しています。406曲の中できちんと楽譜が付いているのは一部で、それも正確に採譜されているか怪しいものも多く、おそらくやはり想像力と最新の研究を合わせてCDを録音し続けているんだと思います。

カンティガだけでなく、スペインの中世の特徴である、アラブ系・イスラム系の音楽も積極的に録音しています。スペインの中世というのは、キリスト教、イスラム卿、ユダヤ教(スペインを支配したイスラムの王朝はユダヤ教に関しては寛容で、ユダヤ人達は自分達の信仰を守りながら暮していくことが出来ました)の混じり合った非常に興味深い音楽文化を持っており、その一部をエデュアルドの演奏で聞くことが出来ます。

なお、今出ているCDの録音についても、かつてのLP時代のものに比べてまったく遜色ないどころか、場合によってはデジタル録音の進歩でかつてのレベルを上回り、オーディオチェックには最適です。長岡鉄男が亡くなってからこういう録音優秀盤を継続的に紹介し続ける人がいなくなってしまいましたが。

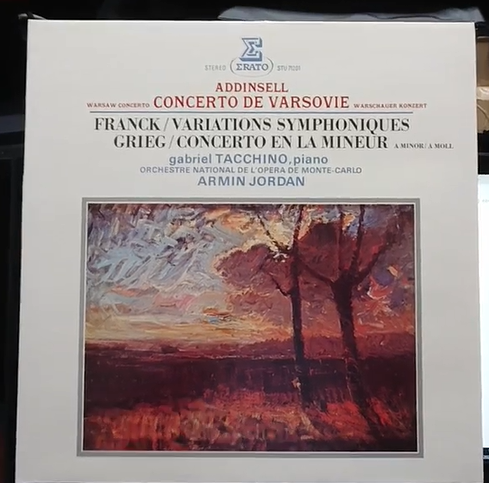

アディンゼルのワルシャワ協奏曲

またもERATEの珍盤。イギリスの作曲家アディンゼルのワルシャワ協奏曲。1941年のピアニストであるパイロットの映画の音楽として作られたもの。お聴きになれば(ここで聴けます)すぐ分かりますが、もろラフマニノフです。最初そのラフマニノフに音楽を頼んだら断られたため、アディンゼルが代役としてラフマニノフ風の曲を書いたもの。

またもERATEの珍盤。イギリスの作曲家アディンゼルのワルシャワ協奏曲。1941年のピアニストであるパイロットの映画の音楽として作られたもの。お聴きになれば(ここで聴けます)すぐ分かりますが、もろラフマニノフです。最初そのラフマニノフに音楽を頼んだら断られたため、アディンゼルが代役としてラフマニノフ風の曲を書いたもの。

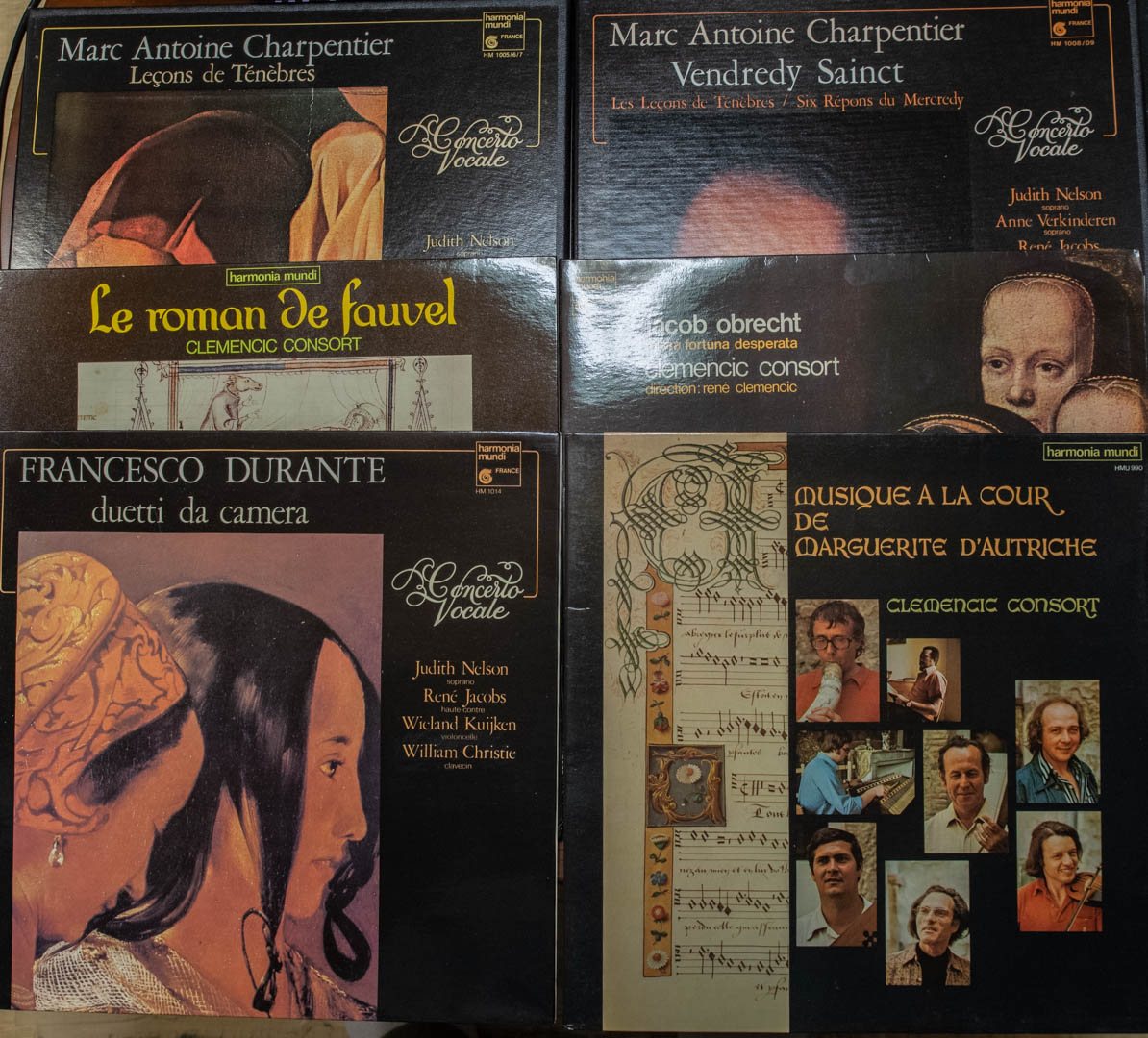

ハルモニア・ムンディのLP29枚落札

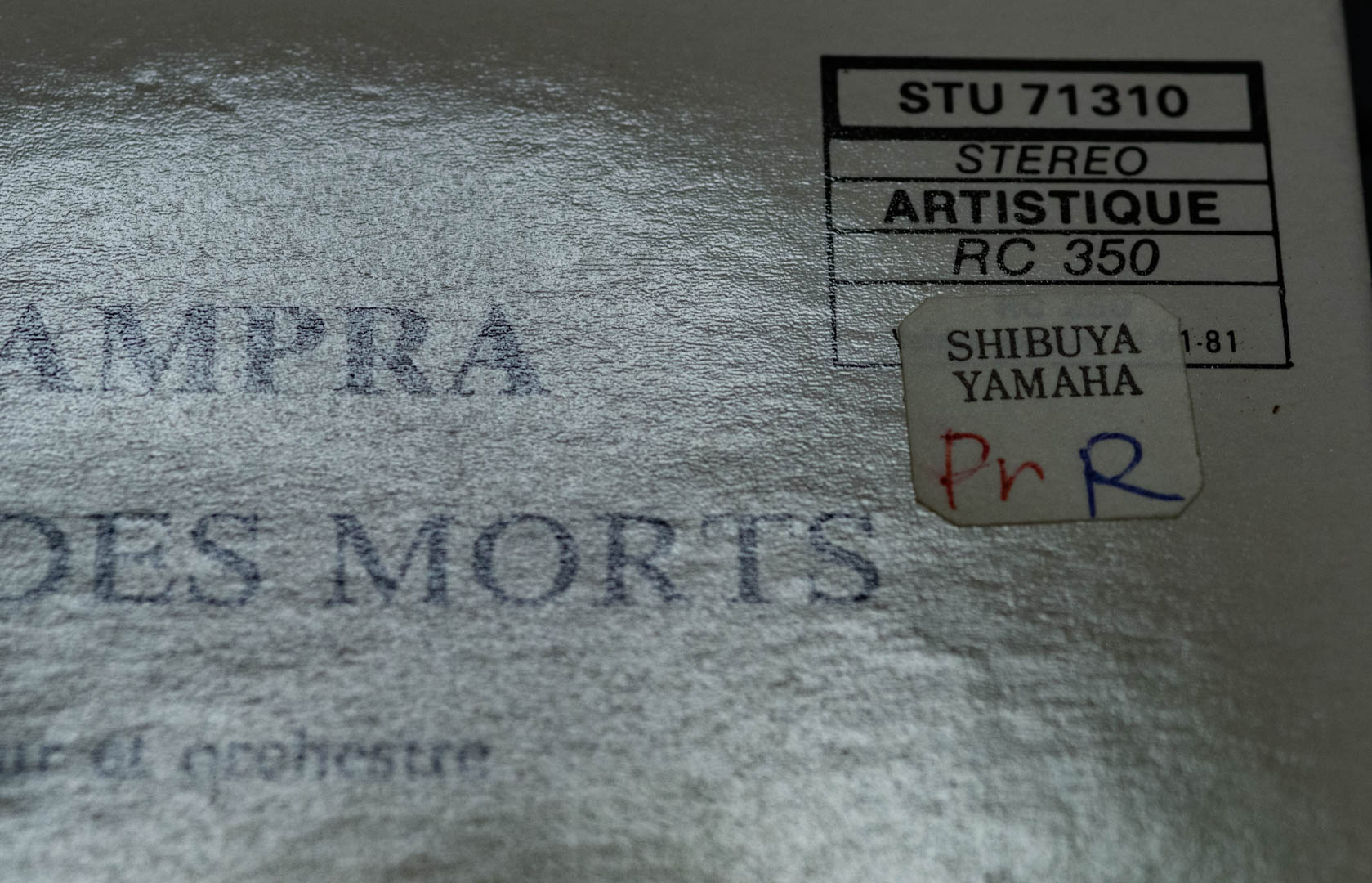

ヤフオクで今度はハルモニア・ムンディのLPを落札。前回のERATOと同じ出品業者で、これもYAMAHAの文字入りの袋に入っていたので、またYAMAHAの渋谷道玄坂店の放出品と思います。業者の申告は23枚でしたが、箱物が4組くらいあって実際は29枚でした。その内20枚がフランス、9枚がドイツです。ハルモニア・ムンディで録音がいいのはフランスの方なので嬉しいです。しかも大好きなコンチェルト・ヴォカーレ(ルネ・ヤーコプス、ジュディス・ネルソンら)のが6枚入っていて大当たり!でした。ただ今回は最後まで落札価格が釣り上がって、結局送料入れて1枚あたり2,300円と新譜のLP並みの価格になってしまいましたが、仏ハルモニア・ムンディのLPをこれだけまとめて手に入れられる機会はなかなかないので満足です。今、試しに聞いていますが、プチプチノイズも無く、盤質も極上です。録音もアナログの最高峰といっていいレベルです。

ヤフオクで今度はハルモニア・ムンディのLPを落札。前回のERATOと同じ出品業者で、これもYAMAHAの文字入りの袋に入っていたので、またYAMAHAの渋谷道玄坂店の放出品と思います。業者の申告は23枚でしたが、箱物が4組くらいあって実際は29枚でした。その内20枚がフランス、9枚がドイツです。ハルモニア・ムンディで録音がいいのはフランスの方なので嬉しいです。しかも大好きなコンチェルト・ヴォカーレ(ルネ・ヤーコプス、ジュディス・ネルソンら)のが6枚入っていて大当たり!でした。ただ今回は最後まで落札価格が釣り上がって、結局送料入れて1枚あたり2,300円と新譜のLP並みの価格になってしまいましたが、仏ハルモニア・ムンディのLPをこれだけまとめて手に入れられる機会はなかなかないので満足です。今、試しに聞いていますが、プチプチノイズも無く、盤質も極上です。録音もアナログの最高峰といっていいレベルです。

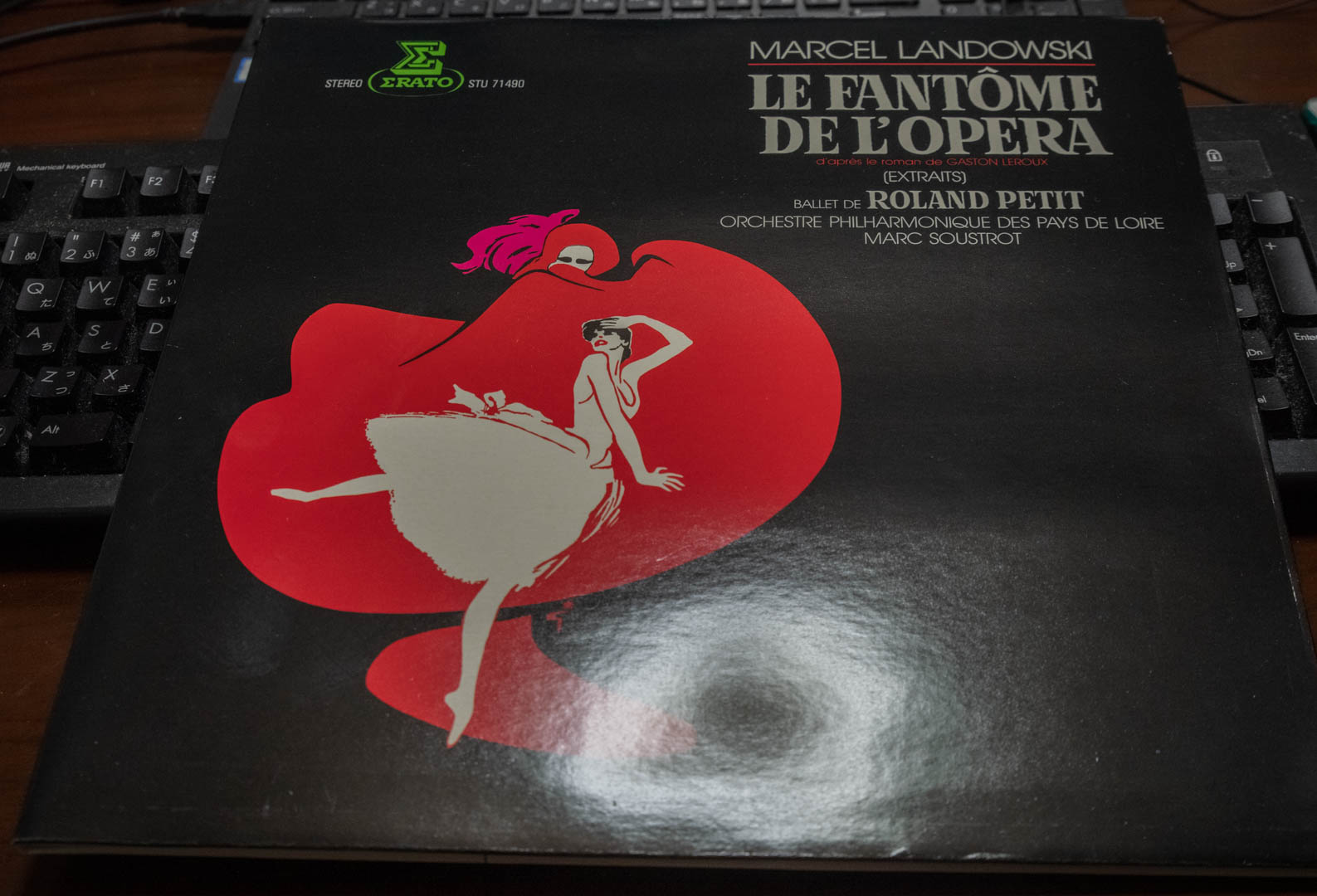

マルセル・ランドフスキーの「オペラの怪人」

先日、91枚まとめて買った仏ERATOのLPの中に、なかなかの掘り出し物、希少品が混じっていました。マルセル・ランドフスキーの「オペラの怪人」!ランドフスキーは1915年生まれのフランスの現代音楽家で、一応無調音楽ですが、俗っぽいストラヴィンスキーという感じで分かりやすい音楽を書いた人のようです。文化相となったり世俗的に成功したためもあって、ブーレーズ一派からはかなり批判された人みたいです。また普通「オペラの怪人」の音楽といえば、ロイド・ウェッバーですが、ランドフスキーが曲を付けているとは知りませんでした。ランドフスキーとERATOは関係良好で、ERATOには同氏の録音が9枚ぐらいあるみたいです。(ちなみにWikipediaの表記はランドスキですがこの表記はおかしいと思います。Malinowskiがマリノフスキーまたはマリノウスキーと表記されることから考えても。)

先日、91枚まとめて買った仏ERATOのLPの中に、なかなかの掘り出し物、希少品が混じっていました。マルセル・ランドフスキーの「オペラの怪人」!ランドフスキーは1915年生まれのフランスの現代音楽家で、一応無調音楽ですが、俗っぽいストラヴィンスキーという感じで分かりやすい音楽を書いた人のようです。文化相となったり世俗的に成功したためもあって、ブーレーズ一派からはかなり批判された人みたいです。また普通「オペラの怪人」の音楽といえば、ロイド・ウェッバーですが、ランドフスキーが曲を付けているとは知りませんでした。ランドフスキーとERATOは関係良好で、ERATOには同氏の録音が9枚ぐらいあるみたいです。(ちなみにWikipediaの表記はランドスキですがこの表記はおかしいと思います。Malinowskiがマリノフスキーまたはマリノウスキーと表記されることから考えても。)

Harmonia MundiのLP23枚を落札

輸入盤ERATO(道玄坂ヤマハ店頭品)を更に31枚追加ゲット

ヤフオクでまた輸入盤のERATOのLP31枚を落札しました。前回の59枚と合わせ、全90枚を送料込み15,000円くらいで入手出来ました。昔の記憶だとこのシリーズは1,800円くらいだったと思います。それに比べると約1/10の金額で買えてラッキーでした。今回もまたYAMAHAの袋入りで、渋谷道玄坂のヤマハの店頭品が回ってきたものです。前回が1979~1981年頃発売のものでしたが、今回は1981~1983年頃発売のものが中心です。前回の59枚はまだ全部聴いていませんが、録音の質はとても良く、オーディオ的にA級の録音が多いです。ジャケットの裏に録音場所の写真が付いていることがありますが、大抵が教会かお城みたいな所で、自然にエコーがかかります。発売から40年経っていますが、クリーニングマシンで洗浄してやればほとんどノイズは出ません。

ヤフオクでまた輸入盤のERATOのLP31枚を落札しました。前回の59枚と合わせ、全90枚を送料込み15,000円くらいで入手出来ました。昔の記憶だとこのシリーズは1,800円くらいだったと思います。それに比べると約1/10の金額で買えてラッキーでした。今回もまたYAMAHAの袋入りで、渋谷道玄坂のヤマハの店頭品が回ってきたものです。前回が1979~1981年頃発売のものでしたが、今回は1981~1983年頃発売のものが中心です。前回の59枚はまだ全部聴いていませんが、録音の質はとても良く、オーディオ的にA級の録音が多いです。ジャケットの裏に録音場所の写真が付いていることがありますが、大抵が教会かお城みたいな所で、自然にエコーがかかります。発売から40年経っていますが、クリーニングマシンで洗浄してやればほとんどノイズは出ません。