4月30日と5月2日は、在宅勤務にして、Webサイト用の会社の製品(電子部品)の撮影をしました。この手の撮影については前の会社でもやっていて私が撮った写真が一部ですがカタログに掲載されていましたし、またイベント用にも使われたことがあります。この手の製品の写真は撮ったそのままを使うのではなく、Photoshopで背景から切り抜いて改めて白バックに貼り付けます。このために背景と本体のコントラストがはっきりしていることが必要で、逆光で撮ります。私の場合は撮影台の下からLEDランプを当てています。後はメインのライトは上からトレーシングペーパー経由で拡散させた光を当てます。これは天トレ(天井からトレーシングペーパーの意味)と言います。

4月30日と5月2日は、在宅勤務にして、Webサイト用の会社の製品(電子部品)の撮影をしました。この手の撮影については前の会社でもやっていて私が撮った写真が一部ですがカタログに掲載されていましたし、またイベント用にも使われたことがあります。この手の製品の写真は撮ったそのままを使うのではなく、Photoshopで背景から切り抜いて改めて白バックに貼り付けます。このために背景と本体のコントラストがはっきりしていることが必要で、逆光で撮ります。私の場合は撮影台の下からLEDランプを当てています。後はメインのライトは上からトレーシングペーパー経由で拡散させた光を当てます。これは天トレ(天井からトレーシングペーパーの意味)と言います。

カテゴリー: Photo

相模湖公園の桜

ハロゲンランプからLED電球へ(2)

ハロゲンランプからLED電球へ

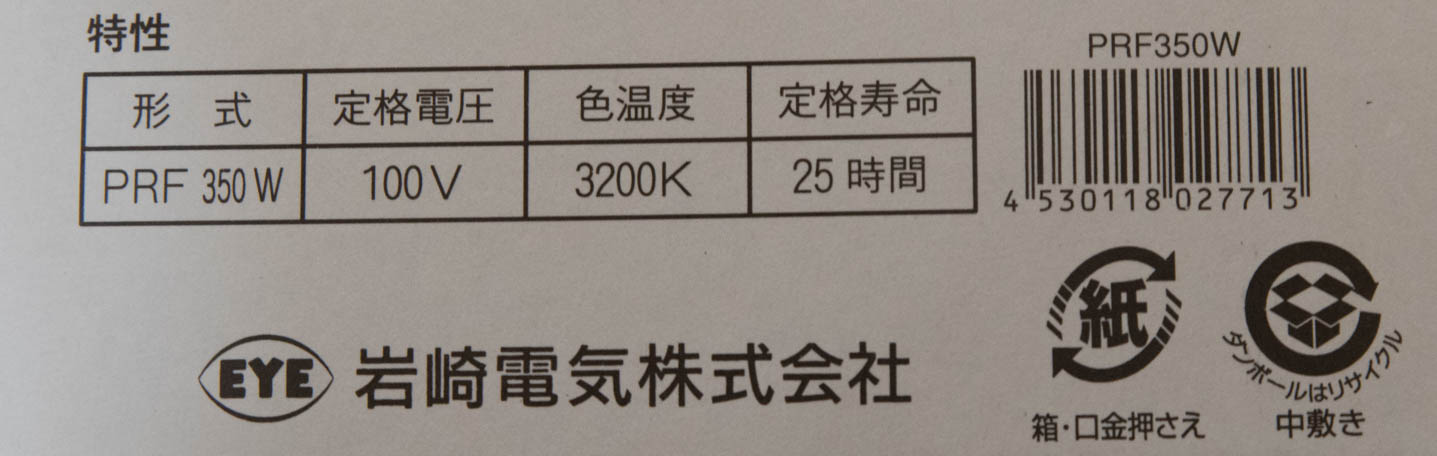

商品撮影のメイン光源に使うハロゲンランプの球が行方不明なので、ヨドバシカメラで買おうとしましたが、何と製造元の岩崎電気では既に販売中止。それでもAmazonで流通在庫を売っていたので買ってみましたが、何と寿命が25時間!そりゃ無くなるわね。しかもこれは電球色。(基本的にランプは色温度が3500Kくらいの電球色で、リバーサルフィルムにはそれ専用のタングステンタイプがありました。ただ私が前に持っていたのはガラスを青くして色温度を5500Kにしたもの。このタイプはさらに寿命が短く、わずか10時間です。)諦めてLED電球の高輝度タイプを取り寄せ中。以前写真撮影用機材を揃えたのは2015年~2016年頃ですが、考えてみるとその後電球系はどんどん淘汰され、いまや蛍光灯も無くなりつつあります。サブ光源用の電球型蛍光灯もLED電球に変えました。

商品撮影

今勤めている会社で、製品検索のデータベースを作ろうとしています。しかし品名で検索しても個々の製品の個別の写真が有りません。それで商品撮影を提案してOKをもらったので、撮影機材を引っ張り出して来ました。(私は一時商品撮影の練習をしていた時期がありますし、機材も揃えています。)テーブルの上のは木の枠にトレーシングペーパーを貼ったもので、「天トレ」と言って、天井からの光をトレーシングペーパーを通すことで拡散させると商品撮影に適したライティングになります。アクリルの撮影台には下からLEDライトを当てて、基本的に逆光で取ります。こうすると商品本体とバックのコントラストが強くなり、後でフォトショップで投げ縄ツールで切り抜く時やりやすくなります。

今勤めている会社で、製品検索のデータベースを作ろうとしています。しかし品名で検索しても個々の製品の個別の写真が有りません。それで商品撮影を提案してOKをもらったので、撮影機材を引っ張り出して来ました。(私は一時商品撮影の練習をしていた時期がありますし、機材も揃えています。)テーブルの上のは木の枠にトレーシングペーパーを貼ったもので、「天トレ」と言って、天井からの光をトレーシングペーパーを通すことで拡散させると商品撮影に適したライティングになります。アクリルの撮影台には下からLEDライトを当てて、基本的に逆光で取ります。こうすると商品本体とバックのコントラストが強くなり、後でフォトショップで投げ縄ツールで切り抜く時やりやすくなります。

ちなみに、以前練習で撮ったパンサー戦車です。

ど素人記事その2

「ミラーレス一眼カメラ。買ってわかったメリデリとは?」という記事のリンクがFacebookに出てきたので見てみれば、これが小学生レベルのど素人記事。大体タイトル見たら「ミラーレス一眼と一眼レフのメリットとデメリット」についての記事だと普通思いますが、この記事はミラーレス一眼とスマホのカメラの比較で、ミラーレス一眼に書いてあることはそのまま一眼レフにも当てはまり、しかもそこに書いてあるのは「まずメリットですが、

・スマホよりも美しい写真が撮れる

・操作の楽しさがある

・より良い写真を追求して撮影できる」

という、実際にミラーレス一眼を使わなくても書ける低レベルなものです。

また私は「メリデリ」なんておかしな略語を好みません。英語で言うなら”Pros and Cons”でしょう。

ちなみに、以下はChatGPTに回答させたもの。この記事のライターの存在価値が0であることは、これを見れば良く分ると思います。(ChatGPTの回答内容は、一部不正確ですが、あえて訂正せずそのまま引用します。)

================================================================

質問:スマホのカメラとミラーレス一眼それぞれのメリットとデメリットを挙げてください。またミラーレス一眼と一眼レフのメリットとデメリットもお願いします。

ChatGPT

スマートフォンのカメラのメリットとデメリット:

メリット:

携帯性: スマートフォンはコンパクトで軽量なため、持ち運びに便利です。

常時持ち歩ける: スマートフォンは常に身近にあるため、思いがけない瞬間を逃すことがありません。

ソーシャルメディアへの直接共有: 撮影した画像を即座にソーシャルメディアにアップロードできるため、素早くシェアできます。

自動設定と便利な機能: スマートフォンのカメラは、自動設定や様々な便利な機能(フィルター、パノラマ、HDRなど)を備えており、初心者にも使いやすいです。

デメリット:

画質の制限: スマートフォンのカメラは一般的に小型のイメージセンサーを使用しているため、高い画質や低光環境での性能には限界があります。

ズームの制約: スマートフォンのデジタルズームは画像の拡大ではなく、画像のトリミングで実現しているため、画質が劣化します。

操作性の制限: スマートフォンのカメラは物理的なダイヤルやボタンが少ないため、撮影時の操作性が一眼カメラに比べて制約されます。

ミラーレス一眼カメラのメリットとデメリット:

メリット:

画質と性能: ミラーレス一眼カメラは大型のイメージセンサーや交換レンズを使用しているため、高画質な写真や優れた低光環境での性能が期待できます。

操作性とカスタマイズ性: ミラーレス一眼カメラは物理的なダイヤルやボタンが充実しており、撮影時の操作性が高く、カメラの設定を自由にカスタマイズできます。

高度な機能とオプション: ミラーレス一眼カメラは多くの場合、プロ向けの機能やオプション(高速連写、4Kビデオ、外部マイクジャックなど)を備えています。

デメリット:

価格とサイズ: ミラーレス一眼カメラは一般的に高価で、一眼レフカメラに比べてもやや高めです。また、一眼レフカメラに比べて軽量・コンパクトではありますが、スマートフォンに比べると大きく重いです。

学習の必要性: ミラーレス一眼カメラは多くの機能や設定を持っているため、初心者にとっては学習の必要性があります。操作に慣れるまで時間がかかることもあります。

一眼レフカメラのメリットとデメリット:

メリット:

高い画質とパフォーマンス: 一眼レフカメラは大型のイメージセンサーと光学ビューファインダーを使用しているため、非常に高い画質と迅速なパフォーマンスが期待できます。

操作性と耐久性: 一眼レフカメラは多くの物理的なダイヤルやボタンを備えており、撮影時の操作性が高く、頑丈なボディが特徴です。

レンズの選択肢: 一眼レフカメラは交換レンズシステムを使用しているため、多様なレンズを使用できます。これにより、幅広い撮影スタイルや被写体に対応できます。

デメリット:

重量とサイズ: 一眼レフカメラは大型で重たいため、持ち運びには不便です。

光学ファインダーの制約: 一眼レフカメラの光学ファインダーは鏡を使用しているため、実際の撮影時のイメージとは異なるプレビューが表示されることがあります。

騒音と振動: 一眼レフカメラのシャッターメカニズムは騒音を発生させ、振動も伴うため、静かな環境やマクロ撮影などに制約があります。

青木湖

ライチョウ

以前野鳥の写真に凝っていて、結局100種類くらい(日本で見ることが出来るのは約200種)は撮影したと思います。しかしライチョウだけは、登山をやっている知り合いから「撮ったことないだろう」と馬鹿にされたのが悔しかったのですが、ようやく撮影出来ました。もちろん重たい望遠レンズとカメラをかついて登山をするなんていう趣味はないので、飼育しているものです。大町市の山岳博物館の付属施設の自然園です。地味な方がメスです。ちなみに予想よりもサイズはかなり大きく、卵は鶏の卵より少し小さいくらいです。先祖は北米の七面鳥に近いそうで、それならサイズが大きいのは理解出来ます。高山地帯など寒いところに住むようになってサイズが小さくなったんでしょう。