最近、ONKYOのD-77NEというスピーカーをメインで使い始めましたが、私が大学に入って最初に買ったHiFiのスピーカーは、やはりONKYO製で型番も番号が同じM77でした。(エムダブルセブンと読みます。1980年発売。)このスピーカー、決してベストセラーとして多く売れた訳でも、隠れた名機という訳でもなく一本3万9800円の入門機でしたが、それでも結構気合いの入ったスピーカーでした。いくつか特長を紹介します。

最近、ONKYOのD-77NEというスピーカーをメインで使い始めましたが、私が大学に入って最初に買ったHiFiのスピーカーは、やはりONKYO製で型番も番号が同じM77でした。(エムダブルセブンと読みます。1980年発売。)このスピーカー、決してベストセラーとして多く売れた訳でも、隠れた名機という訳でもなく一本3万9800円の入門機でしたが、それでも結構気合いの入ったスピーカーでした。いくつか特長を紹介します。

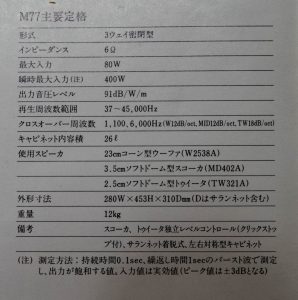

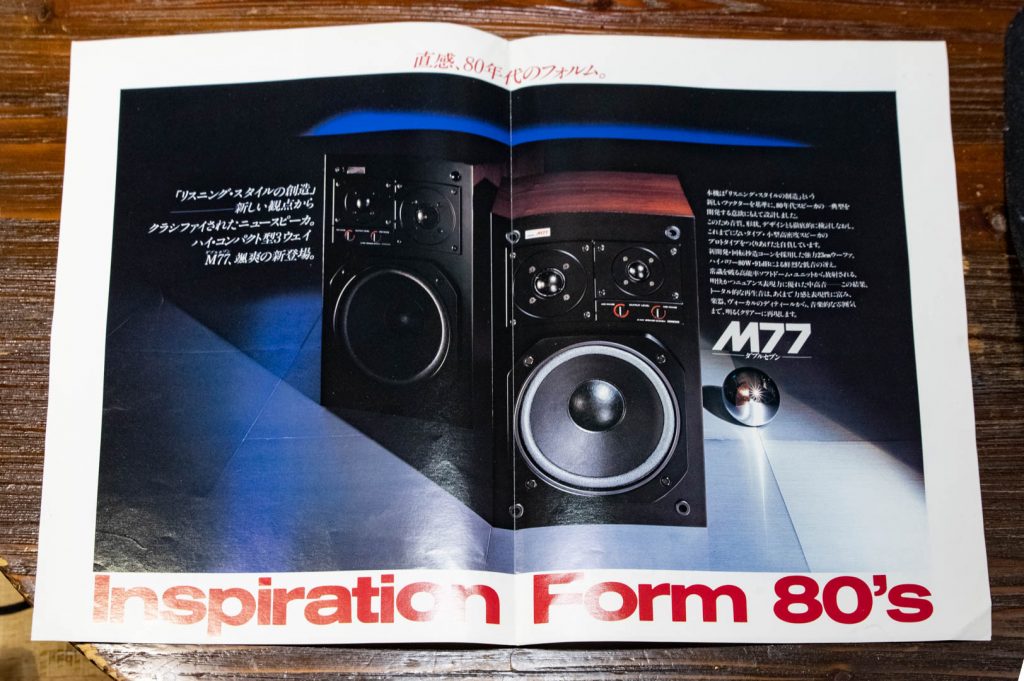

(当時のパンフレットをヤフオクで入手しました。)

(1)小型3ウェイで、しかもユニットが三角配置で高さを抑えてあります。今こういう3ウェイはほとんど見かけません。(JBLの4312M IIくらい?)音源が近いので定位や音場表現には有利でした。

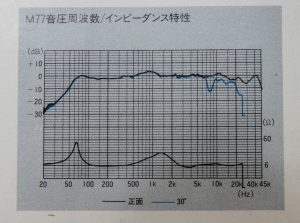

(2)周波数特性がワイドでフラット。このスピーカーを買ったきっかけはFM Fanという雑誌があってそこで長岡鉄男のダイナミックテストというオーディオの新商品評価をするページがあったのですが、そこで「これだけ周波数特性フラットなスピーカーも珍しい」といった評価がされていたことです。確かにこのパンフレットにも出ている周波数特性は見事なまでにフラットです。小型なので低域は70Hz以下はダラ下がりですが、でも一応30Hzぐらいも出ていますので、アンプで低域を上げてやれば超低域の音も再生可能でした。

(3)ツィーター、スコーカー、そしてウーファーのセンターキャップと全てソフトドーム系で統一しています。なので音のつながりは非常に良かった記憶があります。またソフトドームの特性として指向性が広く、リスニングポジションを選ばないというのがあります。また能率もソフトドームでありながら91dB/W/mというかなり高い値となっており、アンプを選びません。(ソフトドームの名機ビクターのSX-3は88dBでした。)

逆に欠点は、

(1)ソフトドームの音はボーカルや弦には最高でしたが、その反面ピアノなどは音の立ち上がりが丸くなってしまってイマイチでした。これは当時のソフトドーム全般に言える欠点でした。

(2)ウーファーのエッジが発泡ウレタンフォームで、4年ぐらい経つと結構ボロボロになって穴が開きました。密閉型で穴が開くのは非常によろしくないです。まあオンキヨーだけでなく、この当時発泡ウレタンフォームを使ったスピーカーは全て同じ問題を抱えていました。

という所です。ちなみにパンフレットに実物大の写真がありましたのでD-77NEと比べてみました。四畳半でも使える適度なコンパクトさでした。

投稿者: kanrisha

PCL86: 流通品特性チェック結果

PCL86の測定、あれからも続けていて、今日時点で合計31本、11ブランドとなりました。流通品の実力とばらつきの実際として、何かの参考になるかもしれませんのでExcelファイルを公開します。購入場所は、POLAMPがヤフオク、MullardとEDICRONがエレキットの補修部品、他がeBayです。このバラツキを見ると、ペア管というのはまあ見つかりますが、プッシュプル用の4本マッチというのは同一ブランドで見つけるのはかなり難しいですね。中には3極管のプレート電流が定格の半分未満のものもあり、おそらく中古のテレビやラジオから抜いたものでしょうね。それから真空管をブランドで買うのもあまり意味が無いということも良く分かります。ともかくも新品ではない真空管を買うのであれば、測定器は必須ですね。

スター・トレックの第2シーズンの”Catspaw”

スター・トレックの第2シーズンの”Catspaw”を観ました。何というかスター・トレックらしくないとても変なゴシックロマン的なホラー話。ある生物がいない筈の惑星を探査していたスールーら3人の内2人と連絡が取れなくなり、1人は転送でエンタープライズに帰還しますが、戻った時倒れてそのまま死にます。そしてその口から奇妙な声で「エンタープライズ号は呪われた。この星に近付かずに帰還せよ」というセリフが流れます。カーク、スポック、マッコイの3人がその惑星に向かいます。そこでは奇妙な霧や突然の嵐、3人の魔女が現れやはり戻るよう警告します。しかし3人はそれを無視してスポックが見つけた生物が居る場所に向かうと、それはいかにも中世風のお城のような館でした。中に入ると今度は黒猫です。一行が中を進んでいると突然床が崩れ3人は地下に落ちて気を失います。目を覚ますとそこは中世風の拷問室で、3人は手を鎖でつながれていました。やがて催眠術にかけられたスールー達がやってきて、3人をこの館の主人に引き合わせます。そしてさらにその主人の仲間という女性に紹介されます。その二人はまるで悪魔と魔女でした。女性はカークに興味を持ち誘惑します。カークもそれに乗った振りをして秘密を探ろうとします。その悪魔と魔女風の二人はエンタープライズ号のミニチュアを取り出し、それをロウソクの炎であぶります。そうすると本物のエンタープライズ号も温度が急上昇します。またミニチュアのエンタープライズ号が何かの樹脂の中に入れて固められると、本物も何かのフォースフィールドに捕らえられ動けなくなります。カークを誘惑した魔女は結局カークが本心では自分に興味が無いことが分かると、化け猫のような黒猫に変身して一行を襲おうとします。3人は男性の方の協力で脱出しますが、結局カークがその魔女風のエイリアンの力の源泉である杖みたいなものをテーブルに叩きつけて壊したため、魔女は力を失います。

スター・トレックの第2シーズンの”Catspaw”を観ました。何というかスター・トレックらしくないとても変なゴシックロマン的なホラー話。ある生物がいない筈の惑星を探査していたスールーら3人の内2人と連絡が取れなくなり、1人は転送でエンタープライズに帰還しますが、戻った時倒れてそのまま死にます。そしてその口から奇妙な声で「エンタープライズ号は呪われた。この星に近付かずに帰還せよ」というセリフが流れます。カーク、スポック、マッコイの3人がその惑星に向かいます。そこでは奇妙な霧や突然の嵐、3人の魔女が現れやはり戻るよう警告します。しかし3人はそれを無視してスポックが見つけた生物が居る場所に向かうと、それはいかにも中世風のお城のような館でした。中に入ると今度は黒猫です。一行が中を進んでいると突然床が崩れ3人は地下に落ちて気を失います。目を覚ますとそこは中世風の拷問室で、3人は手を鎖でつながれていました。やがて催眠術にかけられたスールー達がやってきて、3人をこの館の主人に引き合わせます。そしてさらにその主人の仲間という女性に紹介されます。その二人はまるで悪魔と魔女でした。女性はカークに興味を持ち誘惑します。カークもそれに乗った振りをして秘密を探ろうとします。その悪魔と魔女風の二人はエンタープライズ号のミニチュアを取り出し、それをロウソクの炎であぶります。そうすると本物のエンタープライズ号も温度が急上昇します。またミニチュアのエンタープライズ号が何かの樹脂の中に入れて固められると、本物も何かのフォースフィールドに捕らえられ動けなくなります。カークを誘惑した魔女は結局カークが本心では自分に興味が無いことが分かると、化け猫のような黒猫に変身して一行を襲おうとします。3人は男性の方の協力で脱出しますが、結局カークがその魔女風のエイリアンの力の源泉である杖みたいなものをテーブルに叩きつけて壊したため、魔女は力を失います。

という非常にワケワカなストーリーで、アングロサクソンが好きなオカルト系という感じでした。

「巨人の惑星」の”A Place Called Earth”

「巨人の惑星」の”A Place Called Earth”を観ました。出ました、脚本がウィリアム・ウェルチ!ロジカルではない荒唐無稽な脚本を書かせたらこの人の右に出る人はいないくらいの、低レベルの脚本家です。この「巨人の惑星」の欠点は、要するにガリバー旅行記の巨人国の話と一緒で、SFらしい要素がまるで無いことです。ところがこの回でいきなり大飛躍で、超荒唐無稽なSF話になります。紀元5424年くらいの地球のタイム・トラベラーが、キャプテン達の時代に来て、地球人を100人だけ残して疫病で皆殺しにし、残った100人からまた社会を再生して自分たちがそこの独裁者になろうという計画を立てます。それが何故か地球にタイム・トラベルしないで、キャプテン達がいる巨人の惑星に来てしまいます。それだけ進んだ未来から来た人間なのに、何故か巨人の惑星のことはまるで知りません。タイム・トラベラー達はキャプテン達を使って地球から連れてきた100人が住む所を作ろうとしますが、結局未来のタイムコントロールに犯行がばれて捕まって未来に連れ戻されるという、「巨人の惑星」である必要は全くない話でした。さすがウェルチとあきれるしかありません。

「巨人の惑星」の”A Place Called Earth”を観ました。出ました、脚本がウィリアム・ウェルチ!ロジカルではない荒唐無稽な脚本を書かせたらこの人の右に出る人はいないくらいの、低レベルの脚本家です。この「巨人の惑星」の欠点は、要するにガリバー旅行記の巨人国の話と一緒で、SFらしい要素がまるで無いことです。ところがこの回でいきなり大飛躍で、超荒唐無稽なSF話になります。紀元5424年くらいの地球のタイム・トラベラーが、キャプテン達の時代に来て、地球人を100人だけ残して疫病で皆殺しにし、残った100人からまた社会を再生して自分たちがそこの独裁者になろうという計画を立てます。それが何故か地球にタイム・トラベルしないで、キャプテン達がいる巨人の惑星に来てしまいます。それだけ進んだ未来から来た人間なのに、何故か巨人の惑星のことはまるで知りません。タイム・トラベラー達はキャプテン達を使って地球から連れてきた100人が住む所を作ろうとしますが、結局未来のタイムコントロールに犯行がばれて捕まって未来に連れ戻されるという、「巨人の惑星」である必要は全くない話でした。さすがウェルチとあきれるしかありません。

ONKYO D-77NE セッティング変更

ONKYOのD-77NEですがこのスピーカー実は左右が指定してあって、今までわざと逆に置いていました。というのは今使っているTV台では左右が十分開けられないので。

ONKYOのD-77NEですがこのスピーカー実は左右が指定してあって、今までわざと逆に置いていました。というのは今使っているTV台では左右が十分開けられないので。

しかしやっぱり精神衛生上良くないので、TV台の上に載せる板を買って、左右を拡げ配置を本来の形にしました。ぴったりのサイズの板は売っていないので、3cm厚の定尺板を買って、手動のこぎりで小一時間かけて切りました。(昔、パッシブのサブウーファーを作った時に買ったボッシュの電動ノコがあった筈なのですが、行方不明で探せませんでした。)

ついでにほんの少し内向きにしました。結果として定位と音像の密度が上がったようです。またバスレフのダクトが外に来るので、そこから出る音が直接耳に入りにくくなる効果もあるような気がします。また、板の厚みが3cmあるので、その分丁度スコーカーが耳の高さになりました。このスコーカー、絹の繊維を熱硬化性樹脂で固めてあるという振動板を使っています。絹と言うとソフトドームのようにも聞えますが、昔のソフトドームと違ってそれなりの硬さを持たせているようです。

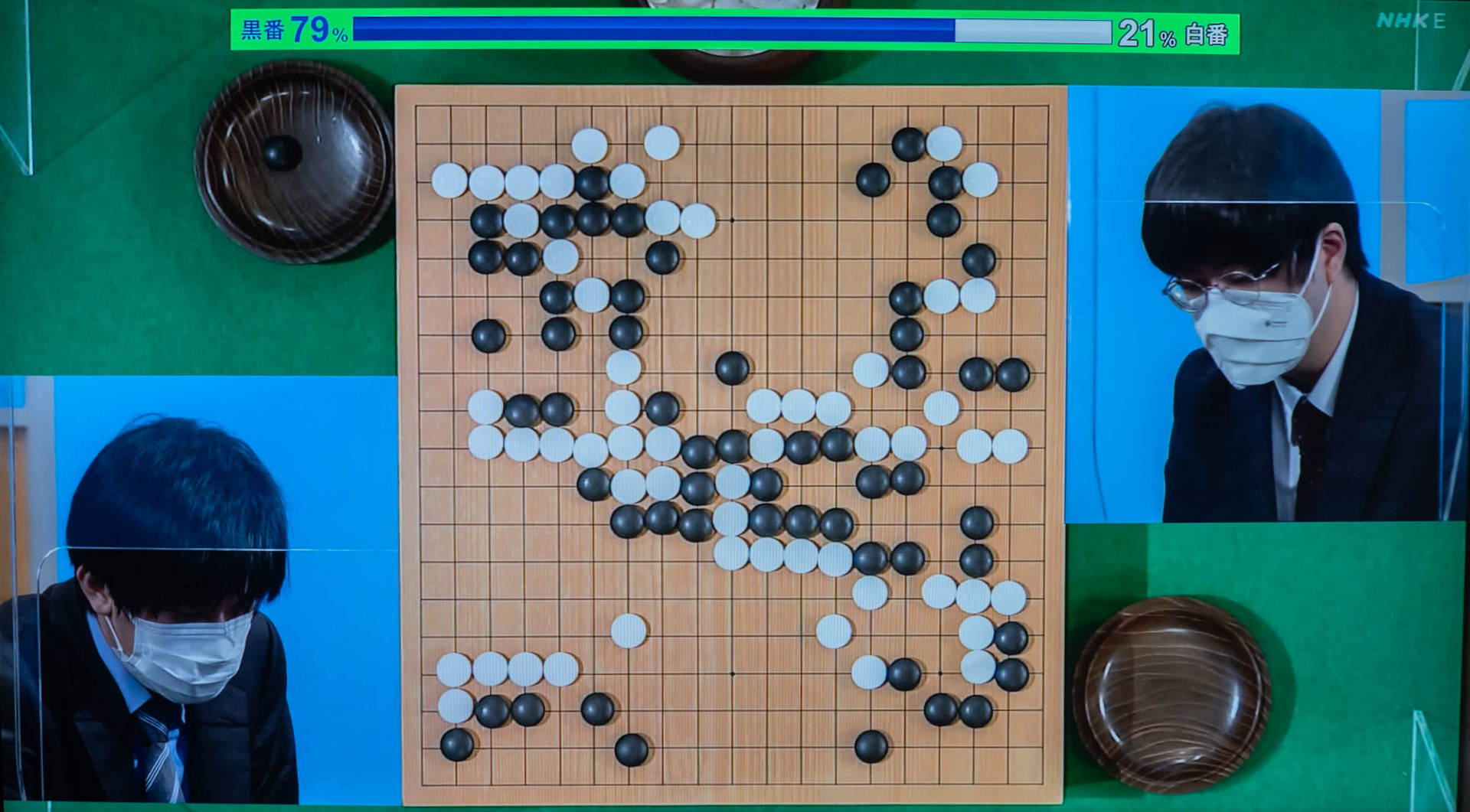

NHK杯戦 孫喆7段 対 西健伸5段、ついでに囲碁フォーカスの新講師

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が孫喆7段、白番が西健伸5段の対戦です。今日から新しい期ですが、今期からAIによる形勢判断が表示されるようになりました。(将棋も同じです。今調べたら山口祐さんという方が開発したAQというAIみたいです。将棋も同じ人のもののようです。)まあ面白いですが、自分なりに形勢を判定してみる楽しみが減るのと、90:10とかの形勢になるとほぼ逆転の可能性がなくなり、興ざめの部分もあります。この碁の焦点は右辺で黒白で2石ずつ4箇所眼が無い石が絡み合うという展開になった局面です。更に白が右上隅の三々に置いていって、更に複雑になりました。その関係で右上隅が手残りでしたが、黒は右上隅と右下隅で大きく地を稼ぎ、右辺でも上手く立ち回って優勢になりました。劣勢の白は左上隅の黒の急所に置いて行き、その利きで左辺の地をまとめ、更に右辺から中央に延びる黒の大石を2つに切断しました。切り離された右側は簡単に活きましたが、左側をしのげるかが勝負になりました。白は右上隅で利かしを打ち、更に左上隅で取られている石を利かしに使って中央を取りに行きました。しかし左上隅で白が黒8子くらいを当たりにした時、黒は手を抜いて中央を補強しました。これが好判断で、白は8子を抜き、更に1手かけて残った左辺の黒も取りましたが、右辺の白が中央の黒が活きると眼が無く、死んでしまいました。この結果は黒のかなりの得であり、以後黒の優勢が覆ることはありませんでした。白は右上隅を活きましたが、右辺の大石を取られた損は大きく、結局黒の12目半勝ちに終わりました。

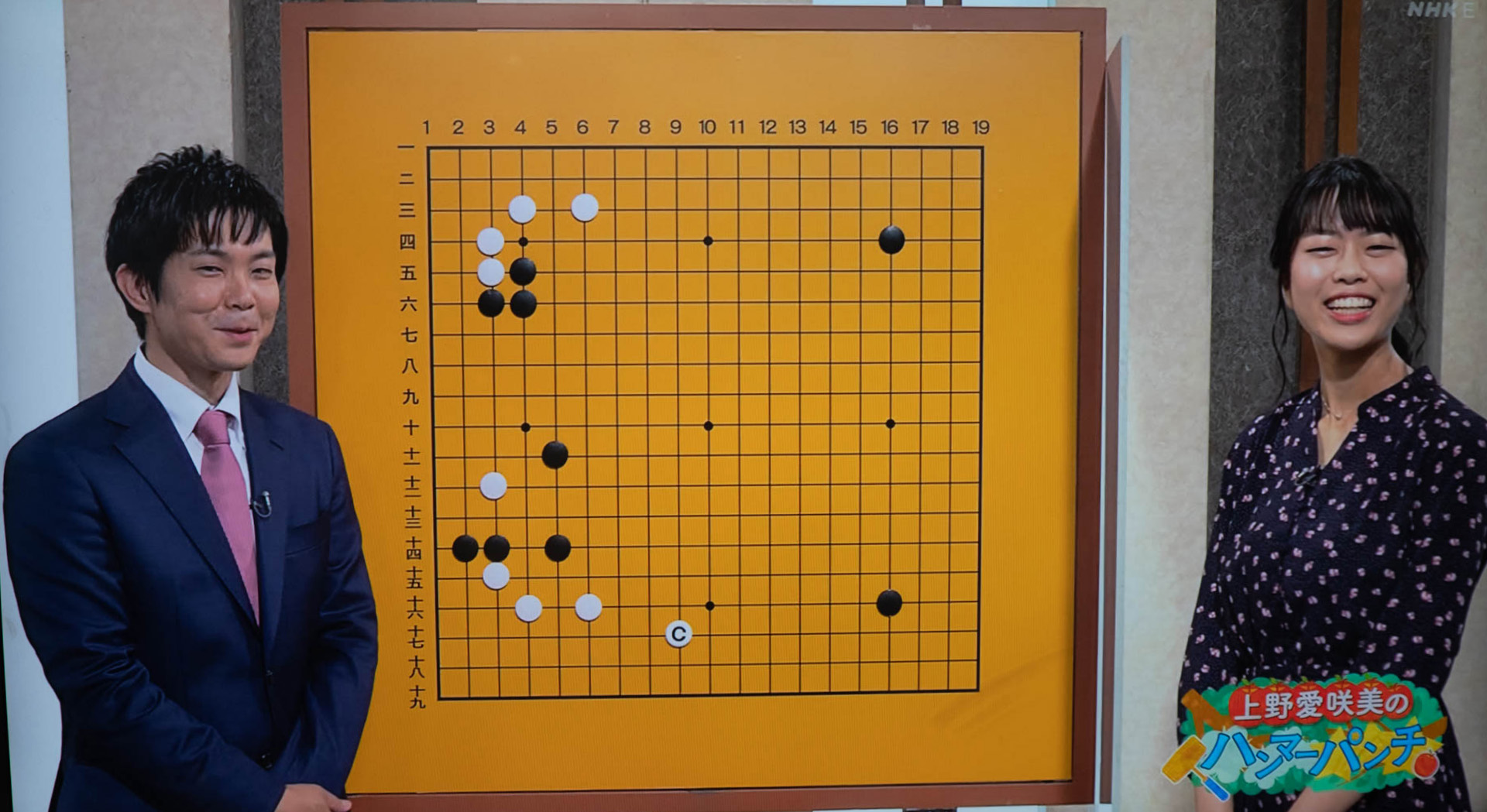

それからこのNHK杯戦囲碁の前にやっている囲碁フォーカスですが、今期から講師が上野愛咲美女流最強位、進行役が下島陽平8段となっています。女流棋士が講師で男性棋士がアシスタントというのはこれまでと逆で初めてではないかと思います。NHKもなかなかやりますね。またこれまでの講座の多くが布石中心で正直な所一応有段者の私にはあまり面白くなかったのですが、今回の講座は「上野愛咲美のハンマーパンチ」ということで、攻めの講座で、これも楽しみです。

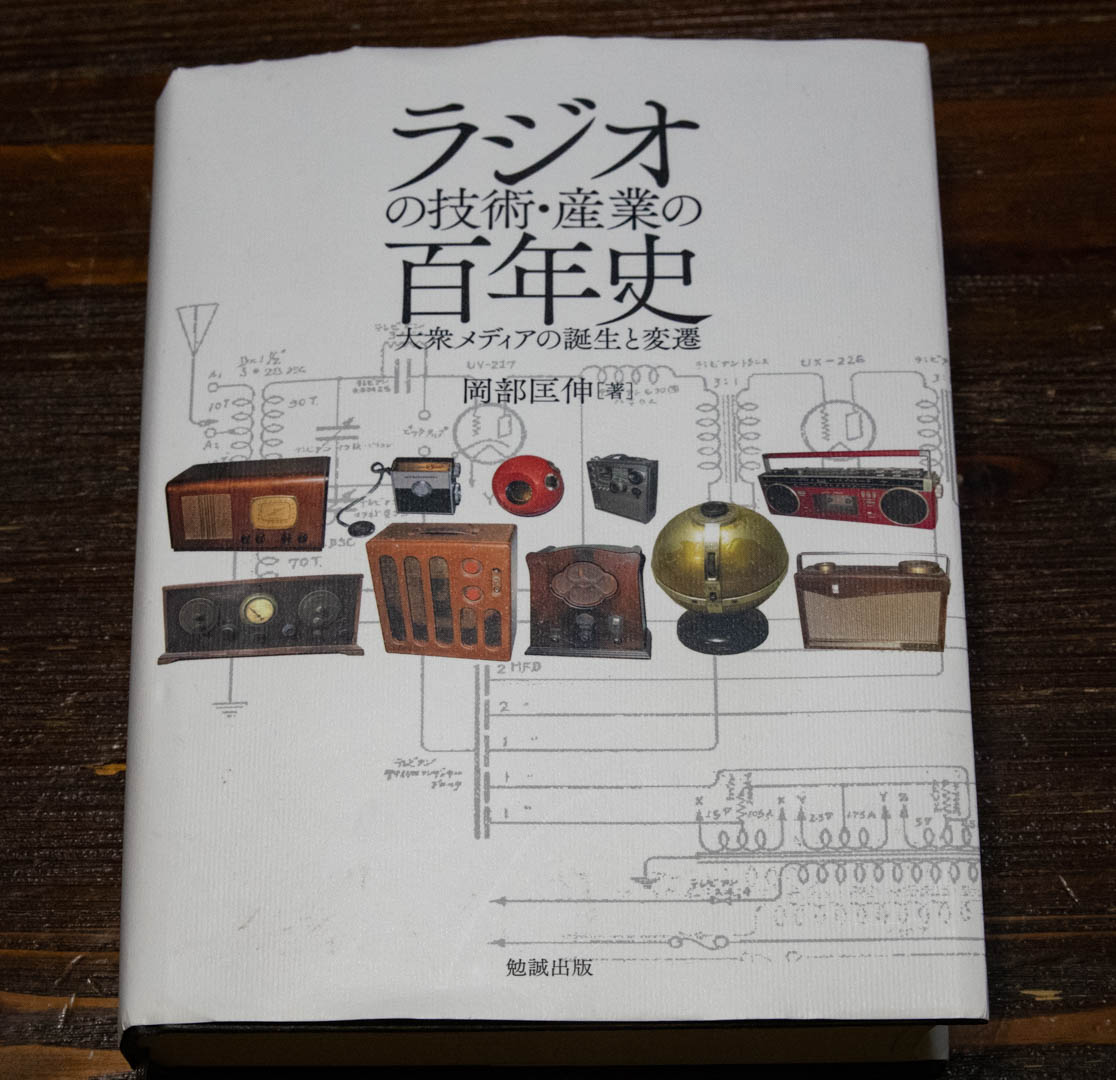

岡部匡伸著「ラジオの技術・産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷」

岡部匡伸さんの「ラジオの技術・産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷」を読了。岡部さんは長野県松本市にある日本ラジオ博物館の館長で、私が2019年のGWに松本に行った時にこの博物館を訪れ、色んな事を教えていただきました。その時普段は首都圏の会社にお勤めで、土日だけ松本に来て博物館をやっていると伺いましたが、まさかアキュフェーズにお勤めとは思いませんでした。岡部さんは中学生の時に並四の真空管ラジオを組み立て、それが機縁でエレクトロニクスに興味を持ち、結局その縁でおそらくアンプの設計者としてアキュフェーズに入られたみたいです。私も真空管ラジオは組み立てたことはありませんが、小学4年生の時にMAXというブランド(浦沢商会)の1石レフレックスラジオを組み立てたのがラジオ少年になるきっかけでした。これまで最高で8石スーパーまで、6種類ぐらいトランジスターラジオを組み立てたことがあります。また中学の時に親にソニーのスカイセンサー5800を買ってもらい、ベリカードこそ集めませんでしたけど、世界の短波放送を色々聴きました。

岡部匡伸さんの「ラジオの技術・産業の百年史 大衆メディアの誕生と変遷」を読了。岡部さんは長野県松本市にある日本ラジオ博物館の館長で、私が2019年のGWに松本に行った時にこの博物館を訪れ、色んな事を教えていただきました。その時普段は首都圏の会社にお勤めで、土日だけ松本に来て博物館をやっていると伺いましたが、まさかアキュフェーズにお勤めとは思いませんでした。岡部さんは中学生の時に並四の真空管ラジオを組み立て、それが機縁でエレクトロニクスに興味を持ち、結局その縁でおそらくアンプの設計者としてアキュフェーズに入られたみたいです。私も真空管ラジオは組み立てたことはありませんが、小学4年生の時にMAXというブランド(浦沢商会)の1石レフレックスラジオを組み立てたのがラジオ少年になるきっかけでした。これまで最高で8石スーパーまで、6種類ぐらいトランジスターラジオを組み立てたことがあります。また中学の時に親にソニーのスカイセンサー5800を買ってもらい、ベリカードこそ集めませんでしたけど、世界の短波放送を色々聴きました。

この本を読むと、時代の大きな流れが理解出来て、戦後民放ラジオが始まると、それまでNHKの第一と第二しか無かったのと比べ混信が問題になり、それでそれまでの並四から5球スーパーへの転換が一気に進みます。それを支えたのが高周波コイルやトランスやスピーカーを作っていた部品会社で、当時完成品のラジオには20%の物品税がかかるため、自分で部品を集めて作ると半額ぐらいで作れるため自作が流行したのもあって、そういう部品メーカーが急成長し、1960年代になると、コイル屋だったトリオ(現JVCケンウッド、アキュフェーズ{アキュフェーズはトリオ創業者だった春日兄弟がトリオから追われて新しく作った会社})、トランス屋だったサンスイ、スピーカー屋だったオンキヨーといったオーディオ専業メーカーに成長します。しかしその後30年くらいのバブル崩壊以降、オーディオが不振となり多くのオーディオ専業会社がどこかに吸収されたり、つぶれていったりしました。丁度昨日オンキヨーの上場廃止というニュースを読んだばかりです。

最後の章でしかし岡部さんは今後のラジオについて考察しており、これがなかなか読ませます。技術でなくコンテンツこそラジオの命、という説明には上記のスピーカーを鳴らせない1石レフレックスラジオで毎晩夢中でラジオを聴いていた私にはとても納得出来ます。分厚くてなかなか読むのが大変な本ですが、資料としても貴重であり、是非お手元に置いておかれることをお勧めします。

オクタヴィアレコードの高音質CD類

Extonなどのレーベルで知られるオクタヴィアレコードがいくつか普通のCD、SACDより音質の良いCDを過去に出していたり、また今でも売っているものがあります。

Extonなどのレーベルで知られるオクタヴィアレコードがいくつか普通のCD、SACDより音質の良いCDを過去に出していたり、また今でも売っているものがあります。

![]()

(1)マスターディスク・クローン・コピー

https://www.octavia.co.jp/news/2013/01/post-81.html

2011年頃売っていましたが、要するにCDのマスターディスクを作成する時の原データを、CD-Rに音楽CDとして焼いて再生出来るようにしたものです。故に盤面は真っ白で何も印刷していません。2枚だけ持っています(確か当時1枚1万円でした)が、これの音は本当に素晴らしいです。鮮度がまったく違います。これまでのCD、SACDが何だったんだという音です。しかし、残念ながら2枚の内、1枚の方は最後の2トラックで盛大に音飛びノイズが入りまくります。今もう売っていないようで、おそらくは同様の品質問題が他でも発生したのでしょう。なんせCD-Rなので、長期的には保たないと思った方が良いです。

(2)ダイレクトカットSACD

(1)がもう売っていなくて、今はこちらだけのようです。CDのプレス用のスタンパーを作るためのマスタースタンパーでプレスしたSACDのようです。価格は(1)の倍で1枚2万円。今回初めて買ってみましたが、悪くはないですが(1)ほどの鮮烈さは無いです。

まあいまはハイレゾ音源のDLがあるので(1)みたいなメディアは意味が無いのかもしれませんが、ハイレゾのファイルのファイル管理は面倒で、個人的にはCDの方が手軽で好きです。

スター・トレックの第2シーズンの”The Doomsday Machine”

スター・トレックの第2シーズンの”The Doomsday Machine”を観ました。お話としては単純ながらスリリングな展開の回でした。また1960年代の冷戦と最終戦争への恐怖から生み出されたようなお話でした。エンタープライズ号がある太陽系に入るとそこに7つあった惑星は2つを残して全て破壊されていました。そうしている内にエンタープライズは連邦の船による自動救助信号を受信しますが、駆けつけてみればそれは大破したエンタープライズの同系艦のコンステレーションでした。転送装置で艦内に入るとクルーは誰もおらず、ただ司令官のデッカーのみが発見されました。デッカーによれば悪魔のような怪物と戦ったがまるで歯が立たず、クルー400名は近くの惑星に転送したけど、その星ごと破壊され、デッカーのみが生き残ったということでした。デッカーはエンタープライズ号に転送されますが、そこで転送装置が故障し、カークとスコット達がコンステレーションに取り残されます。デッカーは元気を取り戻すと、連邦の規定をタテにして、エンタープライズ号の指揮を執ります。それは無謀にもその怪物を攻撃することでした。その怪物はそれはある異星人達が最終戦争用兵器として作ったロボットで、その異星人達の両方がその兵器で滅んだ後も、命令を実行し続けていて、次々に惑星を破壊し続けていました。しかしエンタープライズ号のフェイザー攻撃もまったく役に立たず、逆にトラクタービームに捕まって引き寄せられてしまいます。カーク達はコンステレーションのインパルスエンジンとフェイザーを修理し、攻撃によってエンタープライズ号を怪物から解放します。通信が回復した結果、カークとスポックはデッカーから指揮権を無理矢理奪いますが、デッカーはエンタープライズ号の探査ポッドを奪って怪物の口の中に突撃します。デッカーは死にましたが、カーク達はその爆発で怪物のエネルギーが低下したことを察知し、中から爆発によってその怪物を倒せるかもしれないと思い、今度はコンステレーションを怪物の口の中に突っ込ませます。それは時限装置で爆発させ、爆発前にカークはエンタープライズに転送で戻る予定でしたが、そこで転送装置が故障し…という話です。

スター・トレックの第2シーズンの”The Doomsday Machine”を観ました。お話としては単純ながらスリリングな展開の回でした。また1960年代の冷戦と最終戦争への恐怖から生み出されたようなお話でした。エンタープライズ号がある太陽系に入るとそこに7つあった惑星は2つを残して全て破壊されていました。そうしている内にエンタープライズは連邦の船による自動救助信号を受信しますが、駆けつけてみればそれは大破したエンタープライズの同系艦のコンステレーションでした。転送装置で艦内に入るとクルーは誰もおらず、ただ司令官のデッカーのみが発見されました。デッカーによれば悪魔のような怪物と戦ったがまるで歯が立たず、クルー400名は近くの惑星に転送したけど、その星ごと破壊され、デッカーのみが生き残ったということでした。デッカーはエンタープライズ号に転送されますが、そこで転送装置が故障し、カークとスコット達がコンステレーションに取り残されます。デッカーは元気を取り戻すと、連邦の規定をタテにして、エンタープライズ号の指揮を執ります。それは無謀にもその怪物を攻撃することでした。その怪物はそれはある異星人達が最終戦争用兵器として作ったロボットで、その異星人達の両方がその兵器で滅んだ後も、命令を実行し続けていて、次々に惑星を破壊し続けていました。しかしエンタープライズ号のフェイザー攻撃もまったく役に立たず、逆にトラクタービームに捕まって引き寄せられてしまいます。カーク達はコンステレーションのインパルスエンジンとフェイザーを修理し、攻撃によってエンタープライズ号を怪物から解放します。通信が回復した結果、カークとスポックはデッカーから指揮権を無理矢理奪いますが、デッカーはエンタープライズ号の探査ポッドを奪って怪物の口の中に突撃します。デッカーは死にましたが、カーク達はその爆発で怪物のエネルギーが低下したことを察知し、中から爆発によってその怪物を倒せるかもしれないと思い、今度はコンステレーションを怪物の口の中に突っ込ませます。それは時限装置で爆発させ、爆発前にカークはエンタープライズに転送で戻る予定でしたが、そこで転送装置が故障し…という話です。

ONKYO D-77NE 最初の印象

ONKYO D-77NEの今の所の感想です。

ONKYO D-77NEの今の所の感想です。

2014年12月発売開始のスピーカ-の中古品ですが、本当に使われていた感じが少なく、まだエージングが必要な感じです。

30cmのウーファーですが、低音の量感はそれほどでもなく、また超低音の部屋の気圧が上がったような感じも少ないので、バスレフらしく超低音はある周波数まででそれ以下はスパッと切れているのだと思います。全体に磁気回路がかなり強力な感じで、これまでバックロードホーンが得意だった立ち上がりの早いサウンドエフェクト的な音(銃声や爆音など)がバックロードホーンにひけをとらない感じで鳴ります。逆にそういった強力な磁気回路で低域が抑制されている感じもあり、低音もバックロードホーンに近い軽い感じの低音です。なので30cmウーファーだからという重低音の量感を求めると裏切られるでしょう。(低音の量感だけだったら、先日のワーフェデールのDenton 85thの方がありました。)

中高音はナチュラルで突き刺さるような音は皆無でピアノがとても綺麗に響きます。ただ直接音と間接音がうまく溶けあっていなくてそれぞれ別に聞える感じで、この辺りはエージングで改善されるのではないかと期待しています。昔はこのシリーズのツィーターの素材はチタンなどの先端材料が使われていましたが、この77NEではアルミとカーボンの複合という割と常識的な材料に戻っています。これって最近のMCカートリッジも一緒で、かつてはカンチレバーまでダイヤモンドとかサファイアを使ったいかにもバブル経済仕様みたいなのがありましたが、最近はアルミなどの伝統素材が見直されているように思います。

セッティングは部屋の大きさの関係で、左右のスコーカーとツィーターの距離を確保するため、本来のセッティングとは左右を逆にしています。音場はこのサイズをニアフィールドで聴くとどうしても、拡がりがスピーカーの内側に限定されてしまうようで、小型2ウェイやバックロードホーンに比べると空間の拡がりが少なめです。

私は小型2ウェイは所有して使っていますが、最近流行のトールボーイは嫌いだし、大体畳の部屋では上手くセッティング出来ません。そういう意味でこういう日本の伝統的なストレート3ウェイはいまや貴重であり、人気が無いおかげで安く買えて良かったと思います。ちなみにアンプは先日組み立てた3W+3WのPCL86シングル超三結アンプです。(サブウーファーをボリューム最小にして追加してあります。)わずか片側3Wの出力ですが、十分にこのサイズのスピーカーをドライブ出来ています。