研ぎ環境が充実すると、今度は包丁が欲しくなります。一番使う三徳包丁と、日本伝統の皮むき包丁(両刃)を買いました。

研ぎ環境が充実すると、今度は包丁が欲しくなります。一番使う三徳包丁と、日本伝統の皮むき包丁(両刃)を買いました。

右はダマスカス鋼の三徳包丁ですが、果物の皮むきには不適でした。何かというと刃が厚くて、食い込みが悪く力を入れないといけなく、ある程度の力をかけると急に切れるんで、指を切ってしまいました。ある程度のサイズの肉とか切るんだったらいいと思います。

皮むき包丁は、皮を剥くだけなら確かに丁度いいサイズです。しかし剥いた果物を割るには、柿ぐらいの大きさならいいですが、林檎だとちょっと小さすぎます。後、軟鉄と鋼の合わせなんで、錆びさせないようにするのがちょっと面倒。

投稿者: kanrisha

TOEIC L&R 234回結果

TOEIC L&Rで10月末に受けたのの結果が出ましたが、何と20点下がって945点でした。それもリーディングは前回より5点上がって490点で満点まで後5点になりましたが、リスニングは前回より25点も下がって455点でした。

以下がこれまでの受験結果。

年月 L R Total

1995年02月 470 420 895

2014年07月 430 440 870

2015年06月 460 455 915

2016年06月 450 465 915

2017年06月 480 485 965

2018年10月 455 490 945

リスニングは水物、ということかと思いますが、この結果はまったく納得出来ません。少なくとも35歳で受けた時の470点より、今の方がリスニングの能力はずっと上がっています。また、試験の一週間前に書籍版の模擬試験でのリスニングは100問中97問正解でした。

それで、来年1月13日にまたL&Rをリベンジで受けることにしました。更に勢いでその次の週の1月20日にS&Wも受けることにしました。

研ぎ桶を自作

砥石が沢山揃ってきたので、今度は研ぎ桶を自作しました。本に載っていたのを参考にして、ホームセンターで洗い桶と木材を買ってきて、ノコギリで切って接着剤で貼り付けただけです。Amazonでは「砥石三本セット+専用研ぎ桶」といった商品はあるんですが、研ぎ桶単体の販売は見つけられませんでした。誤算は木材に使えて耐水性もある接着剤を選んだんですが、「ポリプロピレンには使えません」とあったことです。(洗い桶はポリプロピレン製)でも強引に使いました。(木材を洗い桶の内側に接着)多分使っている溶剤がポリプロピレンを溶かすんでしょうが、乾燥したら溶剤は飛ぶので大丈夫かと。また逆に適度に表面が溶けて接着力が上がるんじゃないかと思います。ノコギリなどの工具は、以前スピーカーを自作した時に揃えて持っていました。

砥石が沢山揃ってきたので、今度は研ぎ桶を自作しました。本に載っていたのを参考にして、ホームセンターで洗い桶と木材を買ってきて、ノコギリで切って接着剤で貼り付けただけです。Amazonでは「砥石三本セット+専用研ぎ桶」といった商品はあるんですが、研ぎ桶単体の販売は見つけられませんでした。誤算は木材に使えて耐水性もある接着剤を選んだんですが、「ポリプロピレンには使えません」とあったことです。(洗い桶はポリプロピレン製)でも強引に使いました。(木材を洗い桶の内側に接着)多分使っている溶剤がポリプロピレンを溶かすんでしょうが、乾燥したら溶剤は飛ぶので大丈夫かと。また逆に適度に表面が溶けて接着力が上がるんじゃないかと思います。ノコギリなどの工具は、以前スピーカーを自作した時に揃えて持っていました。

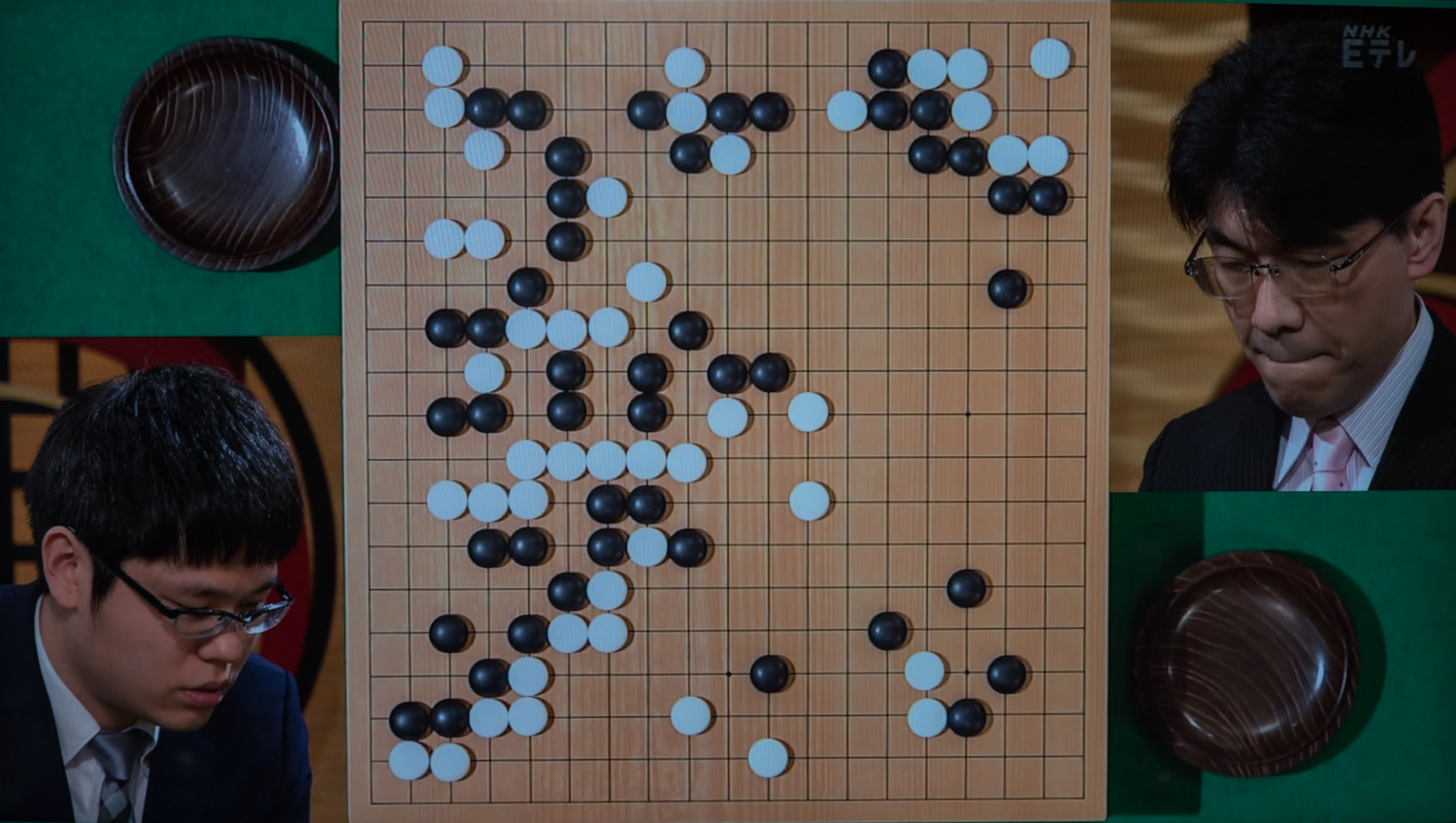

NHK杯戦囲碁 余正麒8段 対 今村善彰9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が余正麒8段、白番が今村善彰9段の対局です。布石は黒が外廻り、白が実利という進行でしたが、余8段は単純な模様を拡げていく手ではなく、左辺に打ち込んでいき、白がケイマしている所の切りをにらみながら、戦いに持ち込んで厚みを働かせようとしました。この過程で、左辺で左下隅にかかった黒の一段が攻められた時、白の下辺からのハネに対し単に延びると封鎖されますが、左辺の白にノゾキを打ってハネたのが好手で、はっきりこの一団が活きた上に左辺の白と下辺の白の連絡を絶ち、原形から考えると黒の大成功でした。更に黒は左上隅から延びる白と中央の白の分断を狙い、結果としてそれに成功しました。白は上辺左の黒の一段の連絡の不備を突いていく手を狙っていましたが、それを実行しない内に取られてしまったのは誤算でした。白は取られた上辺の石を捨て石にして締め付け、左辺から中央の白を厚くしましたが、黒の上辺の地は50目近くあり、黒の大きなリードとなりました。次に白が残された右辺に打ち込んでいった時、黒は手堅く打っていれば勝ちでしたが、右辺の白を厳しくせめて中央の黒の薄みをカバーし、左辺から中央の白の大石を取るという、一番厳しい道を選びました。しかし白からの上手い反撃の手をうっかりし、黒3子が取られて右辺と中央の白がつながって両方が安泰になりました。これは黒にとって最悪の結果でしたが、それでもそれまでのリードが大きく、しばらくヨセを打ち進めた後、白の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が余正麒8段、白番が今村善彰9段の対局です。布石は黒が外廻り、白が実利という進行でしたが、余8段は単純な模様を拡げていく手ではなく、左辺に打ち込んでいき、白がケイマしている所の切りをにらみながら、戦いに持ち込んで厚みを働かせようとしました。この過程で、左辺で左下隅にかかった黒の一段が攻められた時、白の下辺からのハネに対し単に延びると封鎖されますが、左辺の白にノゾキを打ってハネたのが好手で、はっきりこの一団が活きた上に左辺の白と下辺の白の連絡を絶ち、原形から考えると黒の大成功でした。更に黒は左上隅から延びる白と中央の白の分断を狙い、結果としてそれに成功しました。白は上辺左の黒の一段の連絡の不備を突いていく手を狙っていましたが、それを実行しない内に取られてしまったのは誤算でした。白は取られた上辺の石を捨て石にして締め付け、左辺から中央の白を厚くしましたが、黒の上辺の地は50目近くあり、黒の大きなリードとなりました。次に白が残された右辺に打ち込んでいった時、黒は手堅く打っていれば勝ちでしたが、右辺の白を厳しくせめて中央の黒の薄みをカバーし、左辺から中央の白の大石を取るという、一番厳しい道を選びました。しかし白からの上手い反撃の手をうっかりし、黒3子が取られて右辺と中央の白がつながって両方が安泰になりました。これは黒にとって最悪の結果でしたが、それでもそれまでのリードが大きく、しばらくヨセを打ち進めた後、白の投了となりました。

Childhood

The following is an essay that I wrote as an assignment for an English school AEON:

The following is an essay that I wrote as an assignment for an English school AEON:

Topic: Childhood

Style: Casual

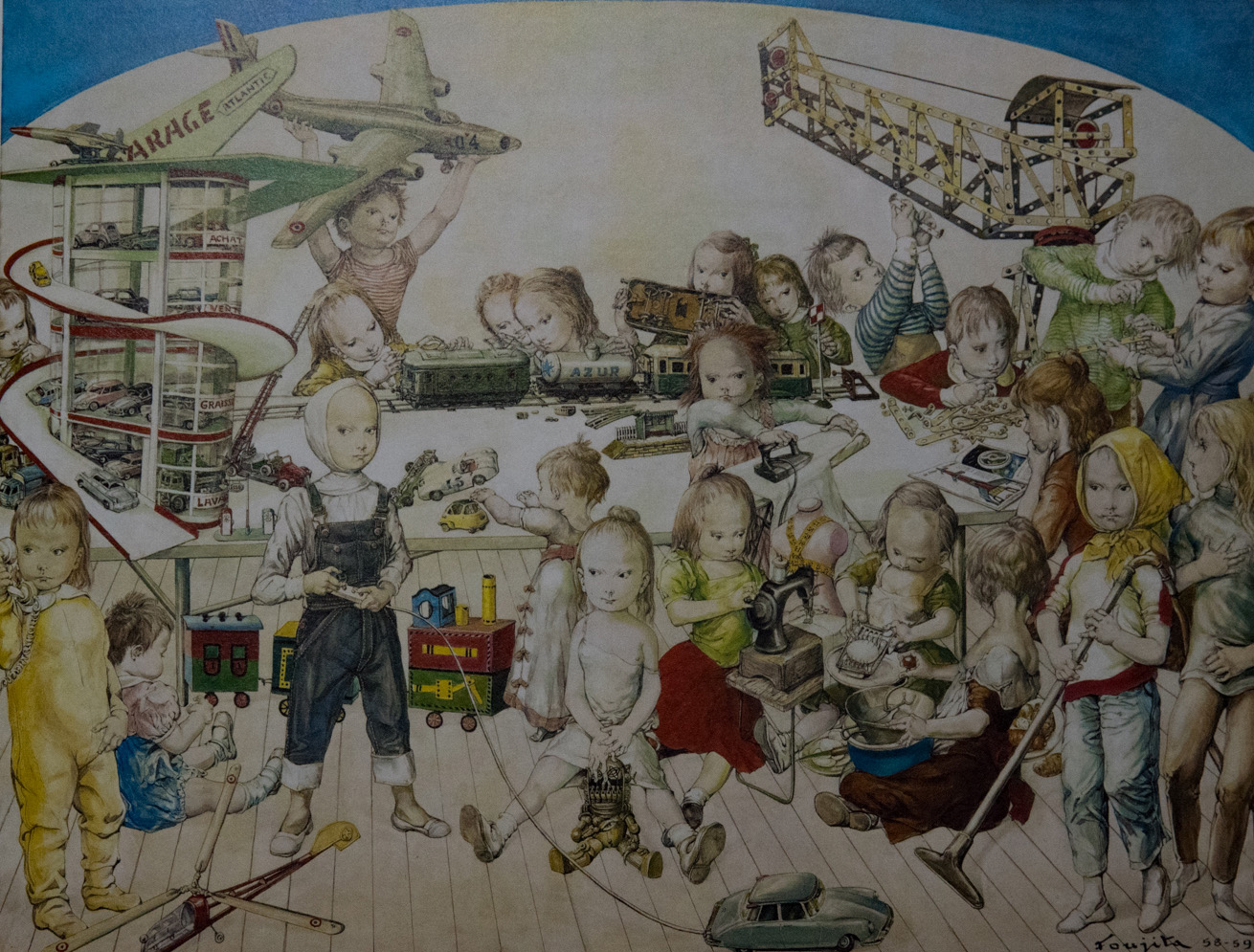

Let me start with one picture of Tusguharu Foujita (Leonard Foujita) that I found in his exhibition held in September:

The picture was drawn in 1958 and 1959 and was titled “The Machine Age”.

It may draw nostalgic reaction from people born in around that time. (I was born in 1961.) Most toys shown in this picture are quite familiar to me, such as tin toys (I had one of Astro Boy at home), remote-controlled cars, toy cars (in Japan they were called “minicars”), HO scale train models, and so on.

As the title of the picture shows, the 1960’s were really “the machine age”, and Japan was just in the midst of high-speed economic growth. In my childhood, I believed so many things were common knowledge without any doubt such as:

(1) Economics will grow eternally.

(2) No music, no life (sorry Tower Records)

(3) Human beings will soon reach Mars, Jupiter, or Saturn.

(4) Flying cars will be available within several decades, at the latest by the 21st century.

(5) Animation films or dramas are mostly Sci-Fi based.

(6) Students are attending universities not to study, but to join political movements or some protests.

(7) The whole world will perish soon with nuclear weapons.

All of these expectations were revealed to be untrue, in the 1970’s or later. (The last one was fortunately proven to be not true.) I gradually started to think that the 1960’s were actually very unique, strange, but energetic periods that are completely different from the 1970’s, 80’s, or later. I also knew that there had been some “spiritual” people claiming that the 1960’s had been the start of “new age”.

I am currently addicted to watch Sci-Fi based old TV dramas from the 1960’s. I have so far bought DVDs or Blue-rays: the four series of Irwin Allen dramas (Voyage to the Bottom of the Sea, Lost in Space, The Time Tunnel, and Land of The Giants), two of Gerry Anderson’s (Thunderbirds, UFO), and the original series of Star Trek by Gene Roddenberry. By watching them, I can now understand how I was brainwashed or imprinted during the 1960’s as a then kid. In 2018, very few people care about cold war (except concerns for the start of “new” cold war with China), only limited people talk about possible “doomsday”, but such topics were quite seriously considered in many of the above dramas.

Honestly to say, I’m living 50% of my life still in the 1960’s. You can check out any time you like, but you can NEVER leave!

包丁研ぎの顛末

最近のマイブームはラズベリーパイと包丁研ぎです。私の趣味の特徴はともかく「蒐集癖」で、包丁研ぎもご覧の通りの有様。もっともちょっと前から荒砥(#200)・中砥(#1000)・仕上げ砥(#4000)と砥石の面直し用砥石と金剛砂(研磨用の人造ダイヤモンドの粉)は持っていました。そこに更に中砥が2種類、仕上げ砥が2種類追加、面直し用も1種追加になっています。三徳包丁と両刃の菜切り包丁(探したら以前使っていたのが出てきました)については、「スーパートゲール」のお陰で、ちゃんと角度一定で研げていますが、他の和包丁についてはまったく自信なく、取り敢えず練習のために出刃と柳刃を買ったようなものです。(徳島在住時代釣りをやっていたので出刃と刺身包丁は持っていましたが、錆び付いていたのでステンレスのを買い直しました。)これだけ揃えたのだから、では毎日自炊するかといえば、それはしないのが私らしいです。典型的な男の料理というか。これらの砥石の中ではこの所毎日使っているのは一番右のキングゴールドの#8000です。この砥石を、ほとんど包丁の片面を研いだら、すぐ面直しして研いでます。

最近のマイブームはラズベリーパイと包丁研ぎです。私の趣味の特徴はともかく「蒐集癖」で、包丁研ぎもご覧の通りの有様。もっともちょっと前から荒砥(#200)・中砥(#1000)・仕上げ砥(#4000)と砥石の面直し用砥石と金剛砂(研磨用の人造ダイヤモンドの粉)は持っていました。そこに更に中砥が2種類、仕上げ砥が2種類追加、面直し用も1種追加になっています。三徳包丁と両刃の菜切り包丁(探したら以前使っていたのが出てきました)については、「スーパートゲール」のお陰で、ちゃんと角度一定で研げていますが、他の和包丁についてはまったく自信なく、取り敢えず練習のために出刃と柳刃を買ったようなものです。(徳島在住時代釣りをやっていたので出刃と刺身包丁は持っていましたが、錆び付いていたのでステンレスのを買い直しました。)これだけ揃えたのだから、では毎日自炊するかといえば、それはしないのが私らしいです。典型的な男の料理というか。これらの砥石の中ではこの所毎日使っているのは一番右のキングゴールドの#8000です。この砥石を、ほとんど包丁の片面を研いだら、すぐ面直しして研いでます。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Condemned”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Condemned”を観ました。これもまた海の中の巨大な怪物ものですが、ちょっと違うのはシービュー号のこれまでの圧壊深度をはるかに超えた深さ(1万メートル以上)への潜水という話がからんでいることです。ある有名な深海探検家を父親に持つ科学者が、潜水艦での新しい気圧コントロールの方法を発明し、それをシービュー号でテストしようとします。要は潜って水圧が増したら、それと同等の内圧をかけるという方法で、通常の圧壊深度(シービュー号で1200~300メートルぐらい)をはるかに超える深度まで潜ることを可能にした、というものです。テストは成功してシービュー号は10,000メートル下の海底に着きますが、そこで謎のへドラみたいな怪物に襲われ、という話です。結局この科学者は理論は考えついたものの、実際の装置はすべてエンジニアに任せきり、ということだったのですが、そのエンジニアは心臓が悪く、テスト中に死んでしまいます。結局その科学者は責任を取るつもりで、10,000メートルの海底で(通常の)潜水服でシービュー号の外に出て(すぐに1000気圧以上の水圧で押しつぶされる筈ですが…)ライトで怪物の気をそらしてシービュー号を救うという話です。一見科学的のように見えて実は各所で無茶苦茶という、アーウィン・アレンのドラマらしい話でした。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The Condemned”を観ました。これもまた海の中の巨大な怪物ものですが、ちょっと違うのはシービュー号のこれまでの圧壊深度をはるかに超えた深さ(1万メートル以上)への潜水という話がからんでいることです。ある有名な深海探検家を父親に持つ科学者が、潜水艦での新しい気圧コントロールの方法を発明し、それをシービュー号でテストしようとします。要は潜って水圧が増したら、それと同等の内圧をかけるという方法で、通常の圧壊深度(シービュー号で1200~300メートルぐらい)をはるかに超える深度まで潜ることを可能にした、というものです。テストは成功してシービュー号は10,000メートル下の海底に着きますが、そこで謎のへドラみたいな怪物に襲われ、という話です。結局この科学者は理論は考えついたものの、実際の装置はすべてエンジニアに任せきり、ということだったのですが、そのエンジニアは心臓が悪く、テスト中に死んでしまいます。結局その科学者は責任を取るつもりで、10,000メートルの海底で(通常の)潜水服でシービュー号の外に出て(すぐに1000気圧以上の水圧で押しつぶされる筈ですが…)ライトで怪物の気をそらしてシービュー号を救うという話です。一見科学的のように見えて実は各所で無茶苦茶という、アーウィン・アレンのドラマらしい話でした。

ラズベリーパイで128GBのmicroSDを使う

今回最初に買ったラズパイのセットについていたマイクロSDは32GBで、何かサーバーを構築するにはちょっと少ないという感じです。(プログラミングの勉強とか、電子部品の制御とかに使うんだったら十分だと思いますが。)なので、マイクロSDの128GBのものを購入し、それにRaspbianをインストールしてみました。

今回最初に買ったラズパイのセットについていたマイクロSDは32GBで、何かサーバーを構築するにはちょっと少ないという感じです。(プログラミングの勉強とか、電子部品の制御とかに使うんだったら十分だと思いますが。)なので、マイクロSDの128GBのものを購入し、それにRaspbianをインストールしてみました。

普通にやってはまるのは、ラズパイがFAT32のフォーマットしか受け付けないことです。そして、今のWindows上では、FAT32は32GiBまでしか使えない制限がかかっています。このため、そうした制限が無かった時代のフォーマッターを使う必要があります。私が使ったのはバッファローのDISK Formatterの2.08というものです。後、フォーマットする時に、ボリュームラベルを”RASPBERRYPI”にしないと、インストール時にリサイズのエラーが出ます。

概ねここに書いてあった情報が正確で役に立ちました。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The secret of the loch”

「原子力潜水艦シービュー号」の”The secret of the loch”を観ました。タイトルは日本語にすると「湖の秘密」で、ウルトラセブンの第3話(エレキングが出てくるの)と同じです。”loch”はスコットランド方言での湖のことです。で、当然「ネス湖」の話です。アメリカとイギリスがネス湖の側の地下に秘密基地を作ってある最終兵器を研究していましたが、ある晩、一人の博士を残して「怪物」に襲われ皆死にます。ネルソン提督は死んだ博士に渡す書類を預かっていました。生き残った博士はシービュー号に乗り込み、海からネス湖に入る経路を教えます。そのコースでネス湖に入ったシービュー号ですが、途中博士が爆薬を使ってシービュー号の魚雷発射システムを壊します。ネス湖に着いて怪物を発見しましたが、それは怪物の形の「某国」の潜水艦でした。(というのはこの怪物が最初に出てきたときにすぐ想像が付きました。)シービュー号はその潜水艦の魚雷の射程内で、こちらからは魚雷が撃てないという状況に陥ります。相手は博士とネルソン提督がミニサブで書類を届けるように命じますが、ここでネルソン提督がうまく博士を騙して、ミニサブを無人で発進させました。無線誘導で敵艦に向かっていったミニサブには実は爆薬が満載してあり、相手潜水艦は見事に轟沈される、というオチです。しかし、この怪物型潜水艦、確かにどこかで見たことがあります。また、今回のはやたらとスコットランド方言が混じって聴き取りにくかったです。

「原子力潜水艦シービュー号」の”The secret of the loch”を観ました。タイトルは日本語にすると「湖の秘密」で、ウルトラセブンの第3話(エレキングが出てくるの)と同じです。”loch”はスコットランド方言での湖のことです。で、当然「ネス湖」の話です。アメリカとイギリスがネス湖の側の地下に秘密基地を作ってある最終兵器を研究していましたが、ある晩、一人の博士を残して「怪物」に襲われ皆死にます。ネルソン提督は死んだ博士に渡す書類を預かっていました。生き残った博士はシービュー号に乗り込み、海からネス湖に入る経路を教えます。そのコースでネス湖に入ったシービュー号ですが、途中博士が爆薬を使ってシービュー号の魚雷発射システムを壊します。ネス湖に着いて怪物を発見しましたが、それは怪物の形の「某国」の潜水艦でした。(というのはこの怪物が最初に出てきたときにすぐ想像が付きました。)シービュー号はその潜水艦の魚雷の射程内で、こちらからは魚雷が撃てないという状況に陥ります。相手は博士とネルソン提督がミニサブで書類を届けるように命じますが、ここでネルソン提督がうまく博士を騙して、ミニサブを無人で発進させました。無線誘導で敵艦に向かっていったミニサブには実は爆薬が満載してあり、相手潜水艦は見事に轟沈される、というオチです。しかし、この怪物型潜水艦、確かにどこかで見たことがあります。また、今回のはやたらとスコットランド方言が混じって聴き取りにくかったです。

Raspberry Pi 3 b+を買いました。

ラズベリーパイを買いました。3のb+というので多分最新版だと思います。ラスペリーパイについては以前から知っていました。一つは私の担当のお客さんであったアールエスコンポ-ネンツが日本での総代理店をやっていたので、そのDesignSparkというユーザー向けサイトで良く特集みたいなことをやっていました。もう一つは以前(2014年)に、ある大学で行われたマイクロマウスの大会を私が勤めている会社でスポンサーをやったので、見学に行き、その終了後のパーティーでラスペリーパイ(ラズパイ)がマイクロマウスに沢山使われていることを知りました。その同じ時にラズパイでLinuxを動かすのが流行していることも教えてもらいました。

ラズベリーパイを買いました。3のb+というので多分最新版だと思います。ラスペリーパイについては以前から知っていました。一つは私の担当のお客さんであったアールエスコンポ-ネンツが日本での総代理店をやっていたので、そのDesignSparkというユーザー向けサイトで良く特集みたいなことをやっていました。もう一つは以前(2014年)に、ある大学で行われたマイクロマウスの大会を私が勤めている会社でスポンサーをやったので、見学に行き、その終了後のパーティーでラスペリーパイ(ラズパイ)がマイクロマウスに沢山使われていることを知りました。その同じ時にラズパイでLinuxを動かすのが流行していることも教えてもらいました。

今回買った3b+はその当時のものから比べて非常に進歩していて、CPUは1.4GHz(中味はARMです)、メモリーが1GB、USB2.0ポートx 4、HDMI端子、無線LAN(2.4G、5G対応)、もちろん有線LANもあり1000BASE-Tです。つまり、ほとんどちょっと前の普通のPCという感じです。HDDはついていませんが、私が買ったセットにはSunDiskの32GBのマイクロSDがついています。

ところが最初に買ったのはトラブって、Debianの起動までは行ったのですが、その後すぐにブラックアウトしてしまい、まったく起動しなくなりました。おそらくハードウェアの不具合ではないかと思います。それでそれは返品し、同じものを買い直したら今度はうまく行きました。

まだ何をこれでやるか決めていませんが、一つには会社で新人に対するLinuxの学習ツールとして使えないかと考えています。