白井喬二の「若衆髷」(わかしゅわげ)を、連載の2回分だけ読了。新潮社の雑誌「日の出」の昭和9年の1月号と3月号です。おそらくこの前年から連載されており、全部で何回連載されたかは不明です。昭和11年にサイレン社より単行本として出版されております。地方の図書館で所蔵している所がありますので、その内また神奈川県立図書館経由で貸し出しを依頼するつもりです。この小説の主人公は平井権八(白井権八)で、白井と同じ鳥取の出身の有名人です。2回分を読んだ限りでは、鳥取藩の悪家老とその手下達と対立する正義の武士として描写されています。そして3月号の連載の最後で、父親の同僚であった本庄助太夫を斬殺します。権八はこの殺人で江戸へ出奔することになりますが、そこでの権八は困窮して辻斬りを行い130人もの人を殺した大悪人となります。その過程で遊女の小柴と深い仲になり、結局刑死した権八を偲んで後を追った小柴にちなんで目黒の瀧泉寺に比翼塚が作られたことで有名です。また侠客の幡随院長兵衛との関わりでも知られています。ともかく、まだ権八が江戸に出る前なので、なんとも評しようがありません。

白井喬二の「若衆髷」(わかしゅわげ)を、連載の2回分だけ読了。新潮社の雑誌「日の出」の昭和9年の1月号と3月号です。おそらくこの前年から連載されており、全部で何回連載されたかは不明です。昭和11年にサイレン社より単行本として出版されております。地方の図書館で所蔵している所がありますので、その内また神奈川県立図書館経由で貸し出しを依頼するつもりです。この小説の主人公は平井権八(白井権八)で、白井と同じ鳥取の出身の有名人です。2回分を読んだ限りでは、鳥取藩の悪家老とその手下達と対立する正義の武士として描写されています。そして3月号の連載の最後で、父親の同僚であった本庄助太夫を斬殺します。権八はこの殺人で江戸へ出奔することになりますが、そこでの権八は困窮して辻斬りを行い130人もの人を殺した大悪人となります。その過程で遊女の小柴と深い仲になり、結局刑死した権八を偲んで後を追った小柴にちなんで目黒の瀧泉寺に比翼塚が作られたことで有名です。また侠客の幡随院長兵衛との関わりでも知られています。ともかく、まだ権八が江戸に出る前なので、なんとも評しようがありません。

カテゴリー: Book

磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」

磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」を読みました。

磯川全次の「日本人はいつから働きすぎになったのか <勤勉>の誕生」を読みました。

筆者は日本人は勤勉と一般的に言われているけど、元々江戸時代などではそうではなかったという仮説を立て、どこで勤勉へとギアが切り替わったかを突き止めようとします。

私は個人的には「今の」日本人がそれほど勤勉とは思っていないので、スタートからすれ違いがありますが、それを抜いても、この筆者の論は仮説の提示に終わって、検証やより突っ込んだ説明というのがきわめて不足しているように思います。

たとえば、第4章で「浄土真宗と「勤労のエートス」」というのがあって、一部の浄土真宗の在野の僧侶が勤勉を説き、それを聞いた信徒が勤勉な生活を送ったとし、要するにマックス・ヴェーバーが「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で述べたカルヴィニズムの役割を浄土真宗に求めます。しかし、この論理はきわめて杜撰といわざるを得ません。

(1)一部の浄土真宗の僧侶が「勤勉」を説いていたとしても、それが浄土真宗全体に言えることなのか。たまたまその僧侶が「勤勉」を強調しただけに過ぎないのではないのか。

(2)もし浄土真宗にその信徒に勤勉を誘発する力があるとするならば、それは真宗のどのような教義から派生するのか。

筆者は浄土真宗は念仏によって誰でも極楽に行けるから、働く場所がどこであっても気にせず、他国に移されても勤勉に働いた、としていますが、この説明はきわめて変です。念仏で救われることが決まるなら、むしろ信徒としては生活をある形にはめないで自由に生きる、という方向に行くことも十分考えられるからです。

(3)マックス・ヴェーバーは「プロ倫」で「勤勉」だけを説明したのではなく、「勤勉を含む生活全体の合理化」を説明したのであって、単なる「勤勉」の思想だけでは、資本主義を生み出すものとしてはきわめて不十分です。また、この生活の合理化は、「合理的な資本家」を生み出す基盤にもなりますが、真宗での「勤勉」は単に農民として仕事に精を出す、というレベルのものに過ぎません。

この筆者は吉田松陰にまで浄土真宗の影響を拡大しますが、私に言わせれば西日本で一番多い宗派が浄土真宗というだけで、松陰が浄土真宗の影響を受けているとはとても思えません。浄土真宗に限らず、江戸時代の仏教は檀家制度の元でいわゆる「葬式仏教」に堕しており、とても人々に何かのエートスを与えるようなものではなかったと思います。

以上のように、ある意味こじつけみたいな仮説が多すぎて私はこの本についてはまったく感心しませんでした。

「大菩薩峠」の漫画版(画:一峰大二)

中里介山の「大菩薩峠」の漫画版(作画:一峰大二)を読了。きちんと調べた訳ではありませんが、「大菩薩峠」の漫画版はこれが唯一のものではないかと思います。一峰大二は不思議な漫画家で、ほとんどの作品がオリジナルではなく、TVのもののコミカライズ版で、「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「スペクトルマン」など色々あります。でこの「大菩薩峠」の漫画版は一峰大二が23歳の時のものと帯にありますから、1958年か1959年に出たものということになります。内容は原作のちくま文庫版で言うと第5巻くらいまでで、駒井能登守が甲府勤番を辞めるぐらいまでを扱っています。原作そのままではなく、たとえばお浜は宇都木文之丞の妻ではなく妹にされています。またお君やお銀様も登場しません。原作では駒井能登守が神尾主膳によって甲府勤番を辞めさせられるのは、被差別部落出身であったお君を愛人としたことを暴かれてですが、この漫画版ではそもそもお君自体が出てこないため、机龍之助の辻斬りなど、甲府の治安を維持できなかったから、にされています。また原作では宇都木兵馬と机龍之助の斬り合いは最初の1回だけですが、この漫画版では何度も出てきて、最後も兵馬が龍之助に負けて、慢心和尚に試合を止められるという終わり方になっています。そういう訳でお勧めの漫画版という内容ではないですが、長大な「大菩薩峠」への入門としては漫画版もいいのではないかと思います。

中里介山の「大菩薩峠」の漫画版(作画:一峰大二)を読了。きちんと調べた訳ではありませんが、「大菩薩峠」の漫画版はこれが唯一のものではないかと思います。一峰大二は不思議な漫画家で、ほとんどの作品がオリジナルではなく、TVのもののコミカライズ版で、「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「スペクトルマン」など色々あります。でこの「大菩薩峠」の漫画版は一峰大二が23歳の時のものと帯にありますから、1958年か1959年に出たものということになります。内容は原作のちくま文庫版で言うと第5巻くらいまでで、駒井能登守が甲府勤番を辞めるぐらいまでを扱っています。原作そのままではなく、たとえばお浜は宇都木文之丞の妻ではなく妹にされています。またお君やお銀様も登場しません。原作では駒井能登守が神尾主膳によって甲府勤番を辞めさせられるのは、被差別部落出身であったお君を愛人としたことを暴かれてですが、この漫画版ではそもそもお君自体が出てこないため、机龍之助の辻斬りなど、甲府の治安を維持できなかったから、にされています。また原作では宇都木兵馬と机龍之助の斬り合いは最初の1回だけですが、この漫画版では何度も出てきて、最後も兵馬が龍之助に負けて、慢心和尚に試合を止められるという終わり方になっています。そういう訳でお勧めの漫画版という内容ではないですが、長大な「大菩薩峠」への入門としては漫画版もいいのではないかと思います。

P.S.その後検索して調べたら「ふくしま政美」による漫画もあるようです。

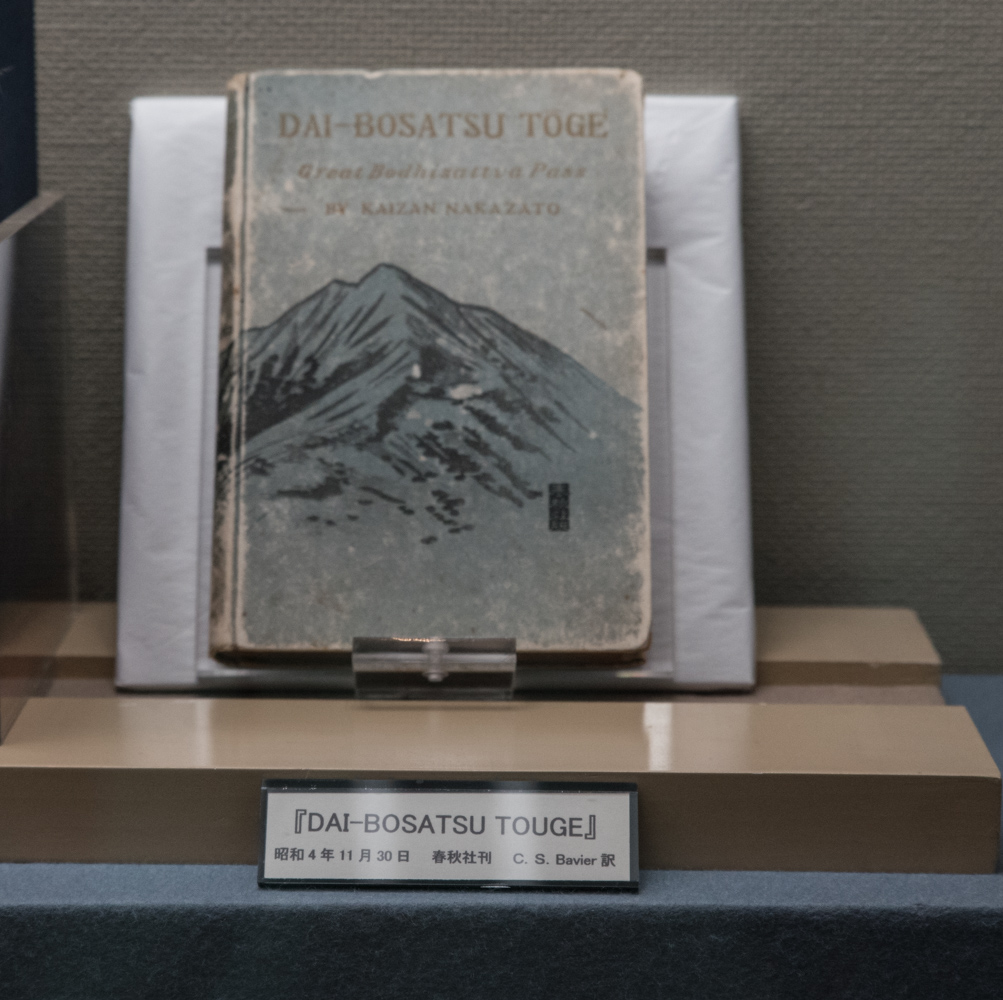

「大菩薩峠」の英訳があった!

昨日の「大菩薩峠介山記念館」が空振りだったので、今日、山梨から自宅に戻る途中で、羽村市の郷土博物館によって、中里介山関係の展示を見てきました。(中里介山は羽村市の出身です。)収穫だったのは、「大菩薩峠」の英訳が昭和4年に、C.S.Bavierという人の翻訳で出ていると言うことが分かったことです。ただ昭和4年時点なんで、明らかに日本で出ている最終巻までは達していない英訳になりますが、ともかくも英訳があったということに驚きました。国立国会図書館での検索結果を見ても、確かに出版されています。これ一冊しか出ていない所を見ると、ダイジェスト版かあるいは最初の方だけを訳しただけかもしれません。

昨日の「大菩薩峠介山記念館」が空振りだったので、今日、山梨から自宅に戻る途中で、羽村市の郷土博物館によって、中里介山関係の展示を見てきました。(中里介山は羽村市の出身です。)収穫だったのは、「大菩薩峠」の英訳が昭和4年に、C.S.Bavierという人の翻訳で出ていると言うことが分かったことです。ただ昭和4年時点なんで、明らかに日本で出ている最終巻までは達していない英訳になりますが、ともかくも英訳があったということに驚きました。国立国会図書館での検索結果を見ても、確かに出版されています。これ一冊しか出ていない所を見ると、ダイジェスト版かあるいは最初の方だけを訳しただけかもしれません。

大菩薩峠介山記念館

大菩薩峠の近くにある、「大菩薩峠介山記念館」に行ってきました。探すのに苦労しました。カーナビで住所を番地まで入れて行ってみたら途中で道が行き止まりになっていてたどり着けませんでした。それで今度はスマホのGoogleマップでその住所を入れてやってみましたが、目的地まで27Kmとか出てやっぱりダメ。それで考えて確かWebの情報で雲峰荘(裂石温泉雲峰荘)の近くだった筈と思って、その旅館を目的地に設定して行ってやっとたどり着けました。記念館はその旅館の道路をはさんだ反対側にあります。しかし残念ながら閉まっていて、それもおそらく休館日とかではなく、もう長くやっていない感じでした。ガラス窓のショーケースみたいなものの中に貼ってある書類もかなり古びています。またWebに載っていた電話番号に電話してみたら、「現在使われていません」でした。そういう訳で中は見られませんでしたが、左側に机龍之助の石像がありましたし、また館の右側のお堂には中里介山を仏像にしたものがありました。これだけ寂れているということは、ほとんど来る人もいないんでしょうね。ちょっと寂しいです。この後、山梨県立文学館にも行ってみましたが、そこでも中里介山関係の展示はほんのわずかでした。

大菩薩峠の近くにある、「大菩薩峠介山記念館」に行ってきました。探すのに苦労しました。カーナビで住所を番地まで入れて行ってみたら途中で道が行き止まりになっていてたどり着けませんでした。それで今度はスマホのGoogleマップでその住所を入れてやってみましたが、目的地まで27Kmとか出てやっぱりダメ。それで考えて確かWebの情報で雲峰荘(裂石温泉雲峰荘)の近くだった筈と思って、その旅館を目的地に設定して行ってやっとたどり着けました。記念館はその旅館の道路をはさんだ反対側にあります。しかし残念ながら閉まっていて、それもおそらく休館日とかではなく、もう長くやっていない感じでした。ガラス窓のショーケースみたいなものの中に貼ってある書類もかなり古びています。またWebに載っていた電話番号に電話してみたら、「現在使われていません」でした。そういう訳で中は見られませんでしたが、左側に机龍之助の石像がありましたし、また館の右側のお堂には中里介山を仏像にしたものがありました。これだけ寂れているということは、ほとんど来る人もいないんでしょうね。ちょっと寂しいです。この後、山梨県立文学館にも行ってみましたが、そこでも中里介山関係の展示はほんのわずかでした。

白井喬二の「民主のおもかげ 福翁自伝の話」(エッセイ)

「日本の古本屋」サイトで、また白井喬二のものを数点入手。これはもう私のライフワークの一つになっています。残念なのはもうすぐ著作権の保護期間が作者の死後50年から70年に延長になることです。死後50年は白井喬二の場合2030年で、まだそのぐらいだったら私も生きていて、青空文庫での白井作品の公開に協力できたと思いますが、70年になってしまうと2050年、生きていたとしても89歳で、もはや何かやろうとする歳ではないですし、死んでいる可能性の方が多分高いです。まあ書誌情報で新しいものがあったら、せっせとWikipediaの白井喬二のページに追加するくらいしか出来ないですね。

「日本の古本屋」サイトで、また白井喬二のものを数点入手。これはもう私のライフワークの一つになっています。残念なのはもうすぐ著作権の保護期間が作者の死後50年から70年に延長になることです。死後50年は白井喬二の場合2030年で、まだそのぐらいだったら私も生きていて、青空文庫での白井作品の公開に協力できたと思いますが、70年になってしまうと2050年、生きていたとしても89歳で、もはや何かやろうとする歳ではないですし、死んでいる可能性の方が多分高いです。まあ書誌情報で新しいものがあったら、せっせとWikipediaの白井喬二のページに追加するくらいしか出来ないですね。

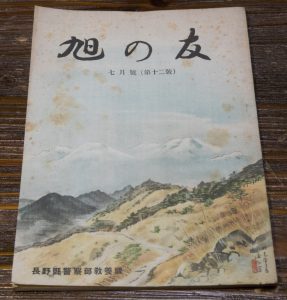

今回のは発表誌が大変珍しく、「旭の友」という長野県警が昭和22年に出している非売品の機関誌です。この当時、白井喬二は長野県内に疎開してまだ東京には戻っていませんでした。また、白井喬二のお父さんは警察官だったのでそういう縁で依頼された書いた物だと思います。内容は「民主のおもかげ 福翁自伝の話」という2ページのエッセイです。白井喬二は戦後長野県の青年のため、福沢諭吉の「学問のすゝめ」を現代語訳していますので、その関連で調べたことをエッセイにまとめたのだと思います。

山田康弘の「つくられた縄文時代 日本文化の原像を探る」(または「日本の考古学の非科学性」)

山田康弘の「つくられた縄文時代 日本文化の原像を探る」を読了。この本を読んだのは、「歴史をどう科学として扱うか」という興味関心の延長線上で、以前から考古学(日本の)の非科学性というものが目について仕方がなかったからです。特に、日本の考古学が提唱する時代区分である「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」というものに、かなり以前から相当な嘘くささを感じていました。

山田康弘の「つくられた縄文時代 日本文化の原像を探る」を読了。この本を読んだのは、「歴史をどう科学として扱うか」という興味関心の延長線上で、以前から考古学(日本の)の非科学性というものが目について仕方がなかったからです。特に、日本の考古学が提唱する時代区分である「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」というものに、かなり以前から相当な嘘くささを感じていました。

1.縄文時代

この時代区分は、いわゆる「縄文式土器」から来ていて、「土器に縄目状の模様がある」ことを特徴としての時代区分です。しかし、いわゆる弥生式土器(最初に本郷弥生町から発掘されたもの)にも「縄目」は存在します。従って、土器の模様は時代を区分するものとしてはおよそ適当ではなく、敢えて言うなら、「低温焼成土器」「高温焼成土器」とでも言うしかないと思います。

しかも、世界的な言い方では、日本の縄文時代は「新石器時代」または「金石併用時代」に過ぎません。何故日本だけ独自の言い方を採用しないといけないのか。しかも、議論が色々ありますが、約13,000年も続いた時代であって、それを十把一絡げに「縄文時代」と呼ぶのは大雑把すぎます。後から「草創期・早期・前期・中期・後期・晩期」といった区分が作られましたが、これもかなり適当です。またこの時代には(現在の)日本の内部での地域による差はかなり大きかったと思いますが、そうした地域的差異を塗りつぶしてしまいがちです。

しかもこの本によれば、「縄文時代・弥生時代」という区分は戦後になって、いわゆる発展段階史観に基づいて作られたものであることが明らかにされており、かなりな意味での非科学的な名称だと言わざるを得ません。

2.弥生時代

弥生時代の「弥生」はそもそも弥生式土器が最初に発掘された本郷弥生町の地名から来ています。従って「弥生時代」とは本来は「弥生式土器の時代」という土器の編年に基づく時代区分でした。しかし、それがいつからか「日本で稲作が定着した時代」という風に、生活様式による時代区分にすり替えられてしまいます。しかもその稲作にしてからが、福岡の板付遺跡や佐賀の菜畑遺跡などの発掘調査が進んだことにより、稲作が日本で始まったのが従来考えられていたよりもはるかに古く、縄文時代の晩期どころか下手したら後期にまで遡ることが明らかになります。そこで考古学者が行ったことは、これまた非常に理解に苦しむ内容ですが、弥生時代の始まりを500年も繰り上げるというある意味暴挙に出ました。また、更に理解不能なのが、「生活様式」をその時代の定義にしたために、現在の日本列島全体を指し示す時代区分としては使用出来ないということです。つまり、稲作は東北地方にまでは伝わりますが、北海道ではなかなか稲作は行われませんでした。そのため、考古学者は北海道は縄文時代が続いたとして、「続縄文時代」なる奇妙な時代をでっち上げます。

それまで考えられていたのは縄文時代が狩猟採集文化で、弥生時代になって稲作が伝わったことにより定住が進んだとされていましたが、これはまったくの間違いです。青森の三内丸山遺跡の発掘で分かったのは、縄文時代の中期に既に定住とそれによる大規模集落が作られており、そこでは栗や大豆などが栽培されていたとされています。そうだとすると、縄文時代と弥生時代を区別する意味が薄れてしまっています。弥生時代は「稲作」なんだとする説も、その後の日本にとって稲作が重要であったからということから遡って考えている傾向が伺えますし、また稲作の普及は従来は150年程度で九州から東北まで広まったことになっていましたが、現在の研究では500年以上かかっており、その過程ではおそらく行きつ戻りつがあったのだと思います。このことからも縄文時代→弥生時代という切り替わりはきわめて曖昧だと言わざるを得ません。

縄文時代に文字が使われていた証拠はどこにもなく、文書による記録はどこにもありません。しかしだからといって縄文時代の人々を「原始人」的に考えるのは明らかに間違ったイメージであり、また逆に「原始共産制」的なユートピアと考えるのもまったく根拠のないイメージ操作です。科学にとって大事なことは、はっきりと分かっていることと、まだ分かっていないことをきちんと区別することだと思います。しかし考古学においては、多くの場合、きわめて限られた資料から空想を膨らませまくったような説が堂々とまかり通っていて、人々のイメージを誤った方向に導いている事例が多数見られます。(一番悪名高いのは江上波夫の「騎馬民族征服王朝説」です。)この本で紹介している「縄文人の死生観」も私は眉唾を付けて考えています。考古学の問題は、藤村新一の発掘品捏造事件の時に見られた相互批判の十分行われない閉鎖的な体質以外にも沢山有ります。

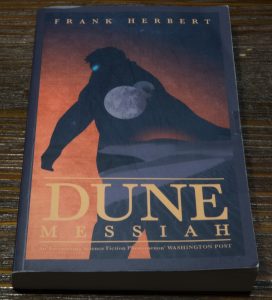

フランク・ハーバートの”Dune messiah”

フランク・ハーバートの”Dune messiah”を読了。「デューン」の最初の話は新訳が出ていたのでそれで読みましたが、続巻の日本語訳は矢野徹大先生ので、その日本語訳はこの間の「人間以上」ので懲りたので、原文をそのまま読むことにしました。毎日Newsweekを読んでいて、余った時間でこれを読んでいたので、ほとんど毎日5分以下、という細切れ読書で読み終わるのに約半年もかかりました。予想していたより英語そのものは短い文章が多くて難しくはなかったのですが、例の「デューン語」と呼ぶべき特殊な固有名詞がやたらと出てきて、本当に知らない語とこのデューン語の区別がはっきりせず、なかなか難物でした。

フランク・ハーバートの”Dune messiah”を読了。「デューン」の最初の話は新訳が出ていたのでそれで読みましたが、続巻の日本語訳は矢野徹大先生ので、その日本語訳はこの間の「人間以上」ので懲りたので、原文をそのまま読むことにしました。毎日Newsweekを読んでいて、余った時間でこれを読んでいたので、ほとんど毎日5分以下、という細切れ読書で読み終わるのに約半年もかかりました。予想していたより英語そのものは短い文章が多くて難しくはなかったのですが、例の「デューン語」と呼ぶべき特殊な固有名詞がやたらと出てきて、本当に知らない語とこのデューン語の区別がはっきりせず、なかなか難物でした。

内容については、「続編に名作無し」の法則がそのまま、というか、正直詰まらなかったですね。今や最強の皇帝ムアディブになったポールに対して、色んな敵対勢力が陰謀でポールを亡き者にしようとしますが、企んでいる時間が長くてなかなか実行されません。ですが最後の方になってポールが一種の核兵器で攻撃を受けて盲目になり、チャンニが双子の赤ちゃんを産み、ゴーラ(複製人間)となって蘇っていたダンカン・アイダホがポールを殺すように刷り込まれていたのに対し、本来の自分の記憶を取り戻し、と急に話が展開し始めます。この巻は、次の”Children of Dune”とセットのようなので、そこまでは読むことにします。しかしその先はたぶん読まないと思います。

イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である 社会科学のためのマニフェスト」

イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である 社会科学のためのマニフェスト」を読みました。丁度歴史学と社会科学の関係を考えていた所に、タイムリーに読売新聞の書籍欄で紹介されていて購入したもの。筆者は1973年生まれでパリ第13大学の教授。タイトルが示す通り、この筆者は歴史の記述と文学を、元はある意味一体化していたものが、19世紀から20世紀初頭の科学主義によって切り離されてしまったものを再び元に戻すことを提唱しています。そして単にそういう方法論を提案するだけでなく、その実践編として「私にはいなかった祖父母の歴史」という本を書き、歴史学の世界と文学の世界の両方から高い評価を得ているそうです。この筆者が主張するように、確かに歴史の記述は元は文学とは切り離されないものでした。我々がトロイア戦争に言及する場合には、ホメロスの「イーリアス」に準拠するしかありませんが、「イーリアス」は叙事詩であり、まさしく文学そのものです。また、例えば日本の第2次世界大戦の歴史について知ろうとする場合、歴史の教科書の単なる年代順の事実の羅列では、その時代をきちんと理解することはほとんど不可能です。その時代の日本の軍隊の中が一体どのような雰囲気であったのか、歴史の本に記述されているケースは非常に少ないと思いますが、野間宏の「真空地帯」や大西巨人の「神聖喜劇」のような優れた小説は、どんな歴史書よりも日本の軍隊の内実というものを読者に理解させてくれます。また、バルザックの「人間喜劇」は、登場人物の類型化によって、19世紀のフランス社会をどんな歴史書よりも的確に記述してくれます。以前書いたように、私は社会学における「理念型」が、その起源は文学における「フラット・キャラクター」(類型化されていて、いつも読者が期待するような行動を取る人物。E.M.フォースターの命名による)なのではないかと思うようになりました。

イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である 社会科学のためのマニフェスト」を読みました。丁度歴史学と社会科学の関係を考えていた所に、タイムリーに読売新聞の書籍欄で紹介されていて購入したもの。筆者は1973年生まれでパリ第13大学の教授。タイトルが示す通り、この筆者は歴史の記述と文学を、元はある意味一体化していたものが、19世紀から20世紀初頭の科学主義によって切り離されてしまったものを再び元に戻すことを提唱しています。そして単にそういう方法論を提案するだけでなく、その実践編として「私にはいなかった祖父母の歴史」という本を書き、歴史学の世界と文学の世界の両方から高い評価を得ているそうです。この筆者が主張するように、確かに歴史の記述は元は文学とは切り離されないものでした。我々がトロイア戦争に言及する場合には、ホメロスの「イーリアス」に準拠するしかありませんが、「イーリアス」は叙事詩であり、まさしく文学そのものです。また、例えば日本の第2次世界大戦の歴史について知ろうとする場合、歴史の教科書の単なる年代順の事実の羅列では、その時代をきちんと理解することはほとんど不可能です。その時代の日本の軍隊の中が一体どのような雰囲気であったのか、歴史の本に記述されているケースは非常に少ないと思いますが、野間宏の「真空地帯」や大西巨人の「神聖喜劇」のような優れた小説は、どんな歴史書よりも日本の軍隊の内実というものを読者に理解させてくれます。また、バルザックの「人間喜劇」は、登場人物の類型化によって、19世紀のフランス社会をどんな歴史書よりも的確に記述してくれます。以前書いたように、私は社会学における「理念型」が、その起源は文学における「フラット・キャラクター」(類型化されていて、いつも読者が期待するような行動を取る人物。E.M.フォースターの命名による)なのではないかと思うようになりました。

保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」

保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」を読みました。「歴史をどう学問的に扱うか」「社会科学にとって理論とは何か、そしてその検証方法は」ということに関心があって、マイヤーとヴェーバーの「歴史とは科学か」に続けて読みました。結論としてこの本は最近の情報をよく整理してあり、それなりに筆者なりの新しい試みも行っており、まあまあ評価出来るものでした。しかし、以下の点で疑問が残ったり、また異論があります。

保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」を読みました。「歴史をどう学問的に扱うか」「社会科学にとって理論とは何か、そしてその検証方法は」ということに関心があって、マイヤーとヴェーバーの「歴史とは科学か」に続けて読みました。結論としてこの本は最近の情報をよく整理してあり、それなりに筆者なりの新しい試みも行っており、まあまあ評価出来るものでした。しかし、以下の点で疑問が残ったり、また異論があります。

(1)「中範囲の理論」の「中」範囲とは何か?

この筆者はマートンの用語を借りて、扱う問題・時間・空間に限定を加えた「中範囲の」理論というものを提唱します。しかし、「中範囲」があるなら「大範囲の理論」「小範囲の理論」とは何なのか、今一つ明らかではありません。この本に述べられているものは、私に言わせれば「小範囲の理論」に過ぎないと思います。というか個人的には社会科学においては、結局どんな時代や社会にも適合するような「大理論」は存在せず、全ての理論化の試みは「小理論」に過ぎないのではないかという思いを強く持っています。

(2)歴史学と社会科学の結合

歴史学者は社会科学の学者に対し、自分達が苦労して調べたことを好き勝手に援用し、自分で事実を調べもしないで勝手な理論化を行っていると非難し、社会科学者は歴史学者が近視眼的過ぎて、森を見ないで木だけを見ていると非難します。これはマイヤーとヴェーバーの時代からそうで、今も同じ状況が続いているみたいです。これに対し筆者は(1)の「中範囲理論」で扱う問題・時間・空間に限定を加えることで、その限られた時空間に対しては歴史学者として事実の収集を行い、その上で社会科学的な分析を加えることを提案して、実際に実践もしているようです。しかし、歴史の流れというものを無視して、ある限定された時空間だけを切り出して分析するということ自体が、既に歴史学の立場からすると相容れないもののように思います。また、ヴェーバーの時代は、社会科学の各分野は現在のように細分化されておらず、経済学は法学部の中で扱われていましたし、また社会学もその中から産まれて来ました。そして、ヴェーバーの時代には各分野の学者はかなりの部分垣根を越えて意見を戦わせていたように思います。ヴェーバーとマイヤーが論争しているのもそのいい例だと思います。さらにはハイデルベルクのヴェーバーの家で、ヤスパースやトレルチなど分野の違う学者が文化的サークルを作って交流していたことも周知の事実です。それに対し、今のアカデミズムでの一番の問題点と私が思うのは、各人が自分の極めて狭い専門分野だけに関心を限定し(しかもしばしば研究テーマの選択がある意味非常に恣意的かつ時には奇妙でさえあって)、他の広い分野の人間と積極的に意見交換をしなくなっていることだと思います。私に言わせれば、歴史学者と社会科学者を一人で兼ねなくても、お互いにお互いの素材を利用して活発な議論や相互批判を行って、少しでも真実に近づけばいいのだと思います。

(3)マックス・ヴェーバーと「解釈学」

この筆者は、ヴェーバーのいわゆる「理解社会学」を解釈学と呼んでいます。この言い方はヴェーバーの学問を理解する上でも、また「解釈学」という言葉の使い方でも間違っていると思います。ヴェーバーの方法論は「理解社会学のカテゴリー」が一番良くまとまっているかと思いますが、人間の行為の意味を社会における集団形成の推進力の元としてのゲマインシャフト行為、ゲゼルシャフト行為といった形で定式化して、社会の動きのダイナミクスを捉えようとするものだと、私は思っています。ウェ-バーの方法論のテキストの中に「解釈学」という言葉が出てくるのを私は記憶していません。また「解釈学」の方も、本来の意味は聖書などの「テキスト」をどのような意味に解釈するかの学問であり、また哲学の世界ではハイデガーが自分の「存在と時間」のことを解釈学と呼んでいますが、ヴェーバー的な社会学においての人間の行為の意味を「解釈する」ための学問、と捉えている人はまずいないと思います。

そういう訳で参考にはなりましたが、特に(3)の点でこの人は元々社会学専攻(現在は国際関係論専攻)でありながら、ヴェーバーもきちんと読んでいないのではないかと思いました。