25年ぶりくらいに職場旅行に行ってきました。私の会社の中では今いる開発部隊だけが今でも職場旅行をやっています。場所は熱海市の伊豆山で、健康保険組合の保養所です。ご覧のように窓から見える景色は中々です。一泊して翌日に、熱海市内でガラスのサンドブラスト加工の体験をしました。

25年ぶりくらいに職場旅行に行ってきました。私の会社の中では今いる開発部隊だけが今でも職場旅行をやっています。場所は熱海市の伊豆山で、健康保険組合の保養所です。ご覧のように窓から見える景色は中々です。一泊して翌日に、熱海市内でガラスのサンドブラスト加工の体験をしました。

カテゴリー: Culture

Computers

(The following essay is what I wrote as an assignment of writing English on October 6.)

Title: Computers Style: Casual

I have a CD of Japanese Tokusatsu (special-effects dramas) theme songs. There is a song among them named “Time Limit”, and some very interesting parallel phrases are included in it. Quote:

“Turn around, turn around the earth! Angels inhabit computers. Let’s charge! They give us energy of dream and hope with some items that can increase our happiness.

Stop, stop the earth! Devils inhabit computers. Let’s charge! They bring us to the stage where we hate each other with dark and ambitious energy.” (from the ending theme of Choujinki Metalder, broadcasted in 1987 – 1988)

https://www.youtube.com/watch?v=kbxm9OGMUyo

Is a computer an angel or a devil? It is quite an interesting and still imminent question. Now, in 2018, we can rephrase it: Is AI an angel or a devil? Since the early years of the 1960s, there has been naïve belief that computers can do everything. Nearly 60 years later, there are many people who still believe that AI can do everything. I watched recently one such story in Voyage to the bottom of the sea, an old Sci-Fi TV drama broadcasted in the 1960s. In that story, the submarine Seaview was attacked by a huge coelenterata (simply said, just a giant jelly fish), and the skipper Crane asked her computer about necessary evasive actions he should take, and he closely followed the instructions given by the computer. The drama described the then near future, namely the 1970s. We know that even in the 1970s there was no computer that could give us such sophisticated knowledge for something. But who can laugh at Irwin Allen (the director of the drama)? If we remake the drama now, the computer would be replaced by AI, eventually. There is absolutely no difference at all.

It may be true that AI programs will go beyond human beings in the near future. Some scientists expect that in 2045 and call it “singularity”. A clear and famous example is Google’s Alpha Go, AI Go program. The latest version of Alpha Go has made itself stronger and stronger by repeating battles inside it for more than 100 million times. Now the program is alleged to have reached the level that even its programmers could not expect in advance.

Since this essay is “casual”, I won’t discuss this problem further. But honestly to say, I have no answer for the above-mentioned question whether a computer/ AI is an angel or a devil. But I feel like that the year of singularity will come earlier than expected. Thus, the song “Time Limit” may sound like a prophecy, very realistic.

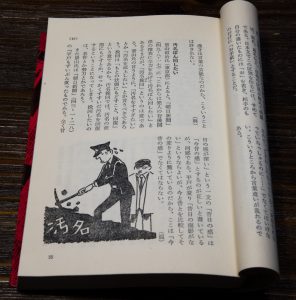

Bullying in Japan

(Again, the following essay is what I wrote as an assignment of AEON.)

Topic Bullying in schools

Style Formal

Bullying in Japan is a serious, insidious, wide-spread, and long-lasting problem, not to mention bullying in schools. In the Edo era, there was a custom called “Mura hachibu” in most villages in Japan. It was a form of Japanese ostracizing, and if a resident of a village violated the laws of the village or disturbed the peace, all other residents terminated the communication with him/her in addition to the ban of the usage of common water and fuel. This system was often abused by some leaders of villages as a means of eliminating unfavorable person for them. There was no option other than to leave the village for the person who was declared “Mura hachibu”. Although this custom was judged to be illegal by the supreme court in 1909, we still hear similar cases even now.

If we describe some characteristics of bullying in Japan, the followings can be exemplified:

(1) It is usually done in a closed, small community (including a class in a school).

(2) There is/are a bully or bullies and a/some victim(s) and the others who are just neutral bystanders and are reluctant to stop bullying.

(3) It is mostly conducted in an insidious way, in stealth, without being seen e.g. by a teacher.

(4) It can start without any specific reasons and it usually lasts long.

From above mentioned characteristics of bullying, most cases are difficult to detect from the outside, and many teachers in schools are not aware of them. As for the others aside from bullies and victims, it is quite difficult for them to stop bullying because they fear that they would also be the targets of bullying if they try to stop them.

One of the harshest cases of bullying happened among groups of children who evacuated from the metropolitan areas in Japan during World War II. For example, a Japanese novelist Nobuhiko Kobayashi evacuated from downtown Tokyo to the Hanno city in Saitama. All children who evacuated there experienced serious lack of food and bullying among children was quite harsh. Kobayashi was forced to stand in a urinary pot with bare feet during the night. (He later wrote two novels based on the experiences at that time). There were a plethora of similar stories at that time.

In Japan, people are often implicitly forced “to read the air”, namely to sense the atmosphere in a group and to follow others. If we try to stop bullying in the future, it is vital to strengthen the independence of every single person so that anybody can have a courage to stop bullying.

Nobuhiko Kobayashi, Fuyu no Shinwa (A Myth in Winter)

Nobuhiko Kobayashi, Tokyo Shonen (A Boy in Tokyo)

Arranged marriage (in Japan)

AEON(英会話教室)の英作文課題で書いた”Arranged Marriage”(お見合い結婚)についてのエッセイは以下です。(教師の指摘による文法ミス10箇所修正済み)

かなり教師の評価は良かったです。

Topic: Arranged marriage

Style: Formal

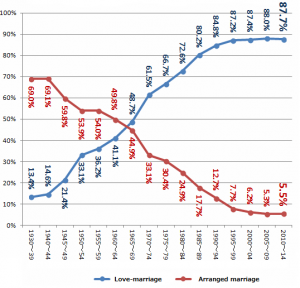

Arranged marriage may sound feudalistic, strange, and old-fashioned to most Westerners. In Japan, however, arranged marriage has been playing a significant role in pairing a man and a woman until quite recently. As you can see in Graph 1 (below), the proportion of arranged marriage was around 70% before the end of World War II, and it had been more than 50% until 1960.

In traditional Japanese society, a marriage was to establish a close relation more between two families than just between a man and a woman. There was no concept of free men and women, and everybody was considered to belong to a family. One of the biggest purposes for traditional Japanese was to let their family continue forever. (You can see the most typical case in the Japanese Emperor family, which is alleged to have continued for more than 2600 years).

The most typical arranged marriage is called Omiai, meaning literally to meet a counterpart for the first time arranged by some relatives or acquaintances. (You can watch examples in some movies of Yasujirō Ozu such as Bakushu (1951), Banshun (1949), or Sanma no aji (1962)). Please note that they were not always “forced marriage”, but the partners to be kept rights whether to accept or decline the proposed marriage. (For the sake of fairness, there were many so called “political marriages” as well and the partners to be did not have any option but to accept the marriage in these cases). Interestingly, most love-marriages were condemned as Yagō, meaning wild pairing, or more literally “intercourses in the field”.

For most systems in our society, there are almost always pros and cons. Let me play the devil’s advocate in describing the pros of arranged marriage in Japan:

(1) People trying to arrange a marriage are considered to take full responsibility for the result of the marriage. It means they were very careful in selecting a possible pair. As a result, they chose well-balanced couples in most cases.

(2) Since this system assumes a close relation of two families from the start, there are fewer troubles after the marriage compared to love-marriage.

(3) Based on the above (1) and (2), divorce rate is much lower than that of love marriage. (As you can see Graph 2, the divorce rate in 2016 is more than 30% while the portion of love-marriage reaches almost 90%).

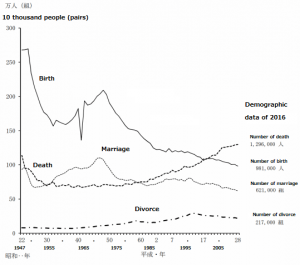

(4) Young men and women at certain ages are forced to marry someone in this system. This kept the average marriage age at almost the same level. (Delayed marriage is quite a big problem in Japan now, because it lowers the birth rate and accordingly the total population in Japan has started to decline).

To conclude, arranged marriage can be said to be an example of “hidden wisdom” in a traditional system.

リカちゃん展(山梨県立博物館)

お盆休みで山梨の石和温泉に来ています。ホテルの近くに山梨県立博物館があったので行ってみました。そこで特別展の「リカちゃん展」をやっていたので入ってみました。リカちゃんが最初に発売されたのは1967年で私は6歳で丁度の世代ですが、私の家には姉妹はいなかったので、子供の時触ったことはありません。その1967年版のリカちゃんで面白かったのは以下2点。

お盆休みで山梨の石和温泉に来ています。ホテルの近くに山梨県立博物館があったので行ってみました。そこで特別展の「リカちゃん展」をやっていたので入ってみました。リカちゃんが最初に発売されたのは1967年で私は6歳で丁度の世代ですが、私の家には姉妹はいなかったので、子供の時触ったことはありません。その1967年版のリカちゃんで面白かったのは以下2点。

(1)顔のデザインの監修は何と牧美也子(漫画家)です。

(2)初代リカちゃんのお父さんの設定は何と「行方不明」。お母さんはバリバリのキャリアウーマンという設定です。おそらく高度成長期のほとんど家に帰ってこないお父さん達の反映でこういう設定になったんでしょうが、笑えます。(調べてみたら、当時は少女漫画で「悲劇の主人公」が流行っていたのと、実際の女の子のおままごとで「お父さん」がほとんど登場しない、という理由でこうなったみたいです。)

ちなみに現代のリカちゃんのお父さんは香山ピエールというフランス人でミュージシャン、ちゃんと家事も手伝い子育てにも積極的、といういかにも今時という感じです。リカちゃんといえども時代が反映します。

山田康弘の「つくられた縄文時代 日本文化の原像を探る」(または「日本の考古学の非科学性」)

山田康弘の「つくられた縄文時代 日本文化の原像を探る」を読了。この本を読んだのは、「歴史をどう科学として扱うか」という興味関心の延長線上で、以前から考古学(日本の)の非科学性というものが目について仕方がなかったからです。特に、日本の考古学が提唱する時代区分である「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」というものに、かなり以前から相当な嘘くささを感じていました。

山田康弘の「つくられた縄文時代 日本文化の原像を探る」を読了。この本を読んだのは、「歴史をどう科学として扱うか」という興味関心の延長線上で、以前から考古学(日本の)の非科学性というものが目について仕方がなかったからです。特に、日本の考古学が提唱する時代区分である「縄文時代」「弥生時代」「古墳時代」というものに、かなり以前から相当な嘘くささを感じていました。

1.縄文時代

この時代区分は、いわゆる「縄文式土器」から来ていて、「土器に縄目状の模様がある」ことを特徴としての時代区分です。しかし、いわゆる弥生式土器(最初に本郷弥生町から発掘されたもの)にも「縄目」は存在します。従って、土器の模様は時代を区分するものとしてはおよそ適当ではなく、敢えて言うなら、「低温焼成土器」「高温焼成土器」とでも言うしかないと思います。

しかも、世界的な言い方では、日本の縄文時代は「新石器時代」または「金石併用時代」に過ぎません。何故日本だけ独自の言い方を採用しないといけないのか。しかも、議論が色々ありますが、約13,000年も続いた時代であって、それを十把一絡げに「縄文時代」と呼ぶのは大雑把すぎます。後から「草創期・早期・前期・中期・後期・晩期」といった区分が作られましたが、これもかなり適当です。またこの時代には(現在の)日本の内部での地域による差はかなり大きかったと思いますが、そうした地域的差異を塗りつぶしてしまいがちです。

しかもこの本によれば、「縄文時代・弥生時代」という区分は戦後になって、いわゆる発展段階史観に基づいて作られたものであることが明らかにされており、かなりな意味での非科学的な名称だと言わざるを得ません。

2.弥生時代

弥生時代の「弥生」はそもそも弥生式土器が最初に発掘された本郷弥生町の地名から来ています。従って「弥生時代」とは本来は「弥生式土器の時代」という土器の編年に基づく時代区分でした。しかし、それがいつからか「日本で稲作が定着した時代」という風に、生活様式による時代区分にすり替えられてしまいます。しかもその稲作にしてからが、福岡の板付遺跡や佐賀の菜畑遺跡などの発掘調査が進んだことにより、稲作が日本で始まったのが従来考えられていたよりもはるかに古く、縄文時代の晩期どころか下手したら後期にまで遡ることが明らかになります。そこで考古学者が行ったことは、これまた非常に理解に苦しむ内容ですが、弥生時代の始まりを500年も繰り上げるというある意味暴挙に出ました。また、更に理解不能なのが、「生活様式」をその時代の定義にしたために、現在の日本列島全体を指し示す時代区分としては使用出来ないということです。つまり、稲作は東北地方にまでは伝わりますが、北海道ではなかなか稲作は行われませんでした。そのため、考古学者は北海道は縄文時代が続いたとして、「続縄文時代」なる奇妙な時代をでっち上げます。

それまで考えられていたのは縄文時代が狩猟採集文化で、弥生時代になって稲作が伝わったことにより定住が進んだとされていましたが、これはまったくの間違いです。青森の三内丸山遺跡の発掘で分かったのは、縄文時代の中期に既に定住とそれによる大規模集落が作られており、そこでは栗や大豆などが栽培されていたとされています。そうだとすると、縄文時代と弥生時代を区別する意味が薄れてしまっています。弥生時代は「稲作」なんだとする説も、その後の日本にとって稲作が重要であったからということから遡って考えている傾向が伺えますし、また稲作の普及は従来は150年程度で九州から東北まで広まったことになっていましたが、現在の研究では500年以上かかっており、その過程ではおそらく行きつ戻りつがあったのだと思います。このことからも縄文時代→弥生時代という切り替わりはきわめて曖昧だと言わざるを得ません。

縄文時代に文字が使われていた証拠はどこにもなく、文書による記録はどこにもありません。しかしだからといって縄文時代の人々を「原始人」的に考えるのは明らかに間違ったイメージであり、また逆に「原始共産制」的なユートピアと考えるのもまったく根拠のないイメージ操作です。科学にとって大事なことは、はっきりと分かっていることと、まだ分かっていないことをきちんと区別することだと思います。しかし考古学においては、多くの場合、きわめて限られた資料から空想を膨らませまくったような説が堂々とまかり通っていて、人々のイメージを誤った方向に導いている事例が多数見られます。(一番悪名高いのは江上波夫の「騎馬民族征服王朝説」です。)この本で紹介している「縄文人の死生観」も私は眉唾を付けて考えています。考古学の問題は、藤村新一の発掘品捏造事件の時に見られた相互批判の十分行われない閉鎖的な体質以外にも沢山有ります。

歴史は科学か?邪馬台国関連フェイクニュース

相変わらずWeb上にはフェイクニュースが多いです。

相変わらずWeb上にはフェイクニュースが多いです。

これ(「モモの種で「邪馬台国論争」終止符か」)もその典型。奈良県の纏向遺跡から桃の種が大量に出土し、その年代鑑定が邪馬台国の時代と一致するから、纏向遺跡が邪馬台国だという、無茶苦茶な論理。

魏志倭人伝の邪馬台国の箇所には、かなり詳細な邪馬台国の植生の記述が出てきますが、そこに「桃」の記述はまったく出てきません。「桃支」という単語は出てきますが、これは竹の種類の一つです。

この作者は「中国でモモ(核果類)が栽培された歴史は6000年以上ともいわれ、やがて日本にも伝えられたのだろう。もしも卑弥呼が不老不死の西王母にならってモモを食べていたなら、今回の纒向遺跡で大量のモモの種が出土したこととつなぎ合わせ、また年代も合致することから邪馬台国の場所である可能性が高い。」と書いているが、こんなデタラメな論理は見たことがないです。卑弥呼が桃を食べていた証拠は一体どこにあるのでしょうか?西王母信仰と卑弥呼との関連も何の説明もない論理の飛躍そのものです。また、日本の遺跡での桃の種の出土例は今から約6,000年前の縄文前期の遺跡に遡るそうなので、中国と同じくらいの歴史が日本にもあることになり、たまたま桃の種が多く出土したから、それが邪馬台国と関連がある証拠にはまるでなりません。

纏向遺跡から邪馬台国と同じ時代の桃の種が多数出てくるなら、それはむしろ纏向遺跡が邪馬台国ではない有力な証拠としか思えません。(そもそも纏向遺跡には、その出土品の中に大陸との交流を示すようなものがほとんどなく、邪馬台国関連の遺跡であるというのは元々無理があります。)(こういう単純な論理がわからなくて、今回の件をほぼそのまま報道している毎日新聞、朝日新聞、日経新聞の新聞各社も、無責任きわまりないと思います。)

さらには、ベースとなっている放射線炭素年代測定もかなり怪しいです。2800個の桃の種の内調べたのはわずか12個(0.4%)で、それでいて「この12個は同じ時期に捨てられた可能性が高い」とし、にも関わらず「西暦135~230年のほぼ100年間」と断定していますが、この記述が正しければ、単にその100年のどこか1年で食べられたということに過ぎないのに、わざと幅を持たせてその時代ずっと桃が食べられていたかのように記述し、邪馬台国の時代と一致するような印象操作を行っています。更にはその12個が本当に同じ年代なのであれば、サンプリングとして適切だったかどうか、なおさら別の試料も調べて対比するべきだと思います。(私の想像では多分実際はもっと多くの桃の種を測定し、その中から都合の良いデータだけを選んだのではないかと思います。)

藤村新一による旧石器時代の遺物捏造事件は記憶に新しい所ですが、考古学界の体質は変わっていないようです。

(私は大学の時に、教養学科の選択科目としてですが、考古学を1年ほど学んでいます。東京大学の考古学教室そのものは本郷にありますが、駒場の教養学科でも文化人類学をやっている関連で、考古学の授業がありました。)

メリットリンス→コンディショナー

ドラッグストアで、シャンプーとリンスの詰め替え用を買おうとしたら、パッケージのデザインが変わっていました。シャンプーは簡単に見つかりましたが、何故かリンスが無い。それでよく見たら、「コンディショナー」に名前が変わっていました。しかし、裏面に書いてある正式な商品名は「メリットリンスDE1(コンディショナー)」でリンスのまま。また、「リンスのいらないシャンプー」「リンスインシャンプー」というのが別にありますが、そちらは「リンス」のままです。確かに「リンス」は和製英語で、英語の意味は「濯ぐ(すすぐ)」という意味で、半導体の前工程でリンシングと言えば、純水でエッチング液などの薬液を洗い流すことです。また、昔どこかの国語辞書で編者が、「シャンプーは辞書に入っているけどリンスが入っていない」と娘に言われた、と語っていたことがあります。

ドラッグストアで、シャンプーとリンスの詰め替え用を買おうとしたら、パッケージのデザインが変わっていました。シャンプーは簡単に見つかりましたが、何故かリンスが無い。それでよく見たら、「コンディショナー」に名前が変わっていました。しかし、裏面に書いてある正式な商品名は「メリットリンスDE1(コンディショナー)」でリンスのまま。また、「リンスのいらないシャンプー」「リンスインシャンプー」というのが別にありますが、そちらは「リンス」のままです。確かに「リンス」は和製英語で、英語の意味は「濯ぐ(すすぐ)」という意味で、半導体の前工程でリンシングと言えば、純水でエッチング液などの薬液を洗い流すことです。また、昔どこかの国語辞書で編者が、「シャンプーは辞書に入っているけどリンスが入っていない」と娘に言われた、と語っていたことがあります。

この「メリット」という製品を使っている人は、かなりの部分昔から使っていて特に変える理由もないので使い続けているという人が多いと思い、つまりメインのユーザー層は年寄りだと思います。だとしたら、こういう消費者を戸惑わせるような名称変更はやらない方がいいと思うのですが。

「汚名挽回」は誤用ではない!

「汚名挽回」が間違った表現だと言い張る人達がいます。ATOKも昔、JUST MEDDLERというお節介機能で「汚名挽回」と変換させると、「誤用で『汚名返上』が正しい」なんて馬鹿なメッセージを出していました。しかしその当時ATOKの企画に携わっていた私がその後強く抗議して(監修の先生とも相談の上)止めさせました。「劣勢を挽回する」というのが「劣勢を取り戻す」という意味ではなく、「劣勢状態を良い状態に回復させる」という意味であることを考えれば、「汚名挽回」も汚名の不名誉を雪いで良い方に持っていく、という意味であることは間違いありません。ググって見つけたサイトによると、1976年頃に、「汚名挽回」を誤用とする本が出て、それで広まったみたいです。つい最近では2月くらいの読売新聞の朝刊のコラムで「汚名挽回」を誤用と書いていました。

「汚名挽回」が間違った表現だと言い張る人達がいます。ATOKも昔、JUST MEDDLERというお節介機能で「汚名挽回」と変換させると、「誤用で『汚名返上』が正しい」なんて馬鹿なメッセージを出していました。しかしその当時ATOKの企画に携わっていた私がその後強く抗議して(監修の先生とも相談の上)止めさせました。「劣勢を挽回する」というのが「劣勢を取り戻す」という意味ではなく、「劣勢状態を良い状態に回復させる」という意味であることを考えれば、「汚名挽回」も汚名の不名誉を雪いで良い方に持っていく、という意味であることは間違いありません。ググって見つけたサイトによると、1976年頃に、「汚名挽回」を誤用とする本が出て、それで広まったみたいです。つい最近では2月くらいの読売新聞の朝刊のコラムで「汚名挽回」を誤用と書いていました。

「汚名挽回」が間違っていないというのの証明として「青空文庫」で「挽回」を検索すると、

頽勢を挽回する(5例くらい)

名誉を挽回する

皇運を挽回する

敗戦挽回の策

勇気を挽回する

人気を挽回する

荒地挽回

家産を元通りに挽回する

旧勢力を挽回する

勢力を挽回する

頽(くづれ)を挽回する

蹉跌を挽回する

家運を挽回する

悪い体勢を挽回する

財産を挽回する

家運を挽回する

衰勢を挽回する

などで、かなり多く「マイナスの状態」を示す言葉にくっついています。ここから見ても「挽回」が「取り戻す」という意味でないことは明白です。

「名誉挽回」も「名誉を取り戻す」という意味ではなく、ニュアンスとしては「(失われた)名誉を復活させる」という意味だと思います。

その「汚名挽回」誤用説について、そのきっかけになったという「死にかけた日本語」という本を入手してみました。編者の中に福田恆存が入っているんで、まさか福田恆存ほどの人が何を馬鹿なことを言っているのかと思っていましたが、中を確認したら「誤用」としているのは単なる素人の投書です。それもある人が朝日新聞で「汚名ばん回」とあったのを間違いと投書して、それを「そうだそうだ」と引用して投書しているもの。間違いだという根拠は「挽回は取り戻すという意味で、汚名を取り戻すのはおかしい」という、俗説きわまりないものです。なんでこんな素人の屁理屈が堂々とまかり通るようになったのか、そちらの方が不思議です。

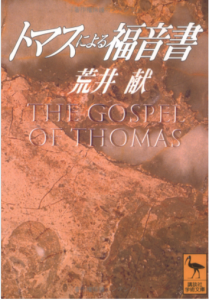

ドイツ科出身の新約聖書学者

東大の駒場は日本の新約聖書研究では結構重要な役目を果たしています。内村鑑三の無教会派に属していた矢内原忠雄が1949年に教養学部長になり(今は無くなってしまったみたいですが、昔駒場キャンパスには矢内原門というのがありました)、後に東大総長になりますが、その時代に、私の出身学科である教養学科ドイツ科から3人の新約聖書学者が出ています。

東大の駒場は日本の新約聖書研究では結構重要な役目を果たしています。内村鑑三の無教会派に属していた矢内原忠雄が1949年に教養学部長になり(今は無くなってしまったみたいですが、昔駒場キャンパスには矢内原門というのがありました)、後に東大総長になりますが、その時代に、私の出身学科である教養学科ドイツ科から3人の新約聖書学者が出ています。

佐竹明 1953年卒

荒井献 1954年卒

八木誠一 1955年卒

この3人の内、荒井先生は私が学生の時に教養学科で教えられていて、私は半年だけですが、その授業を受けることが出来ました。その時の授業は「使徒行伝(使徒言行録)」が実際にはどのように成立したのかという内容でした。私の新約聖書に関する知識のかなりの部分はこの時に教えてもらったものです。その授業の中で、「死海文書」「クムラン教団」「エッセネ派」なんかも出てきました。(当時、イエス・キリストはエッセネ派の一員ではないかという説がありました。)後年、エヴァンゲリオンで死海文書が出てきた時はびっくりしましたが。