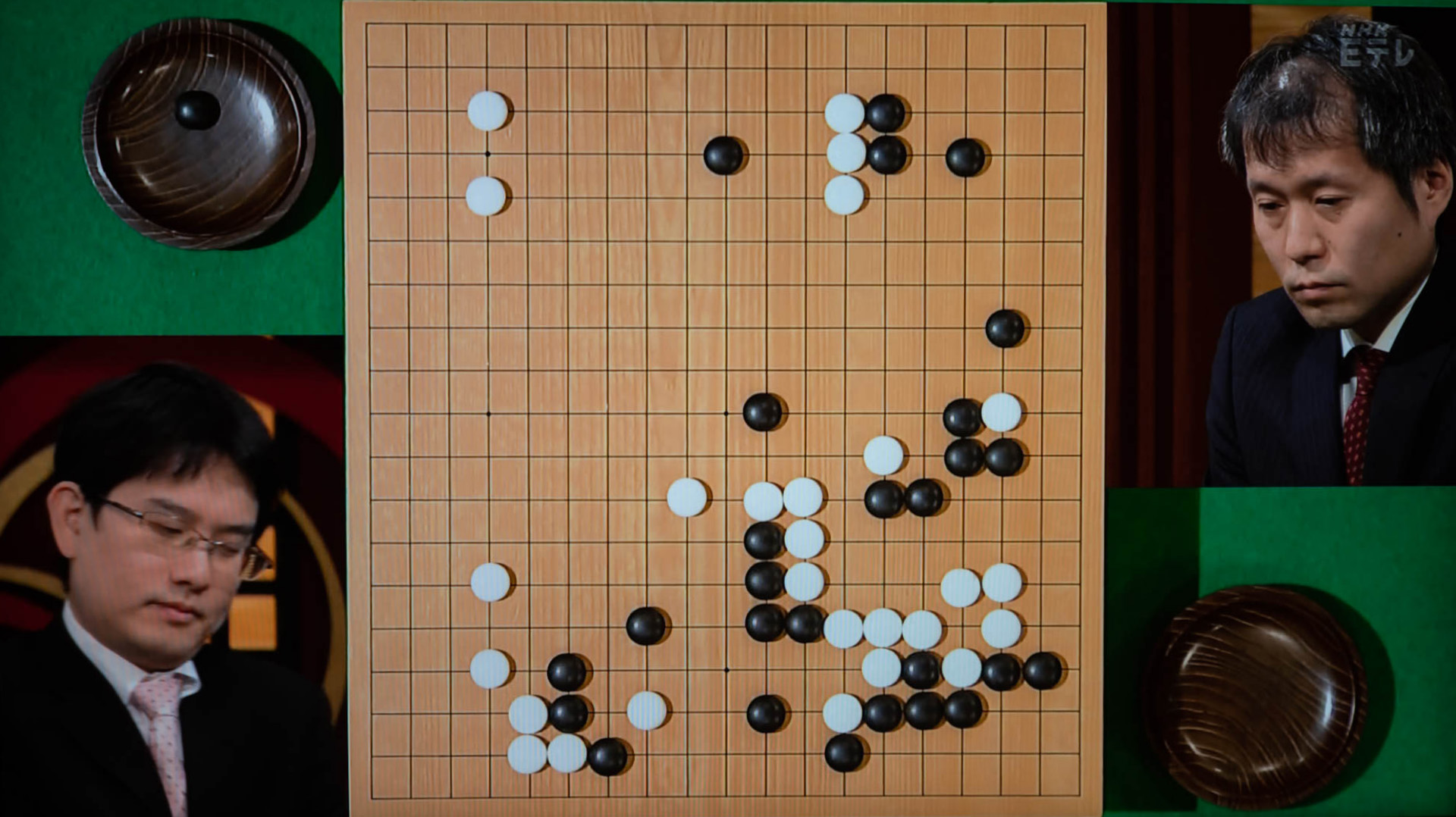

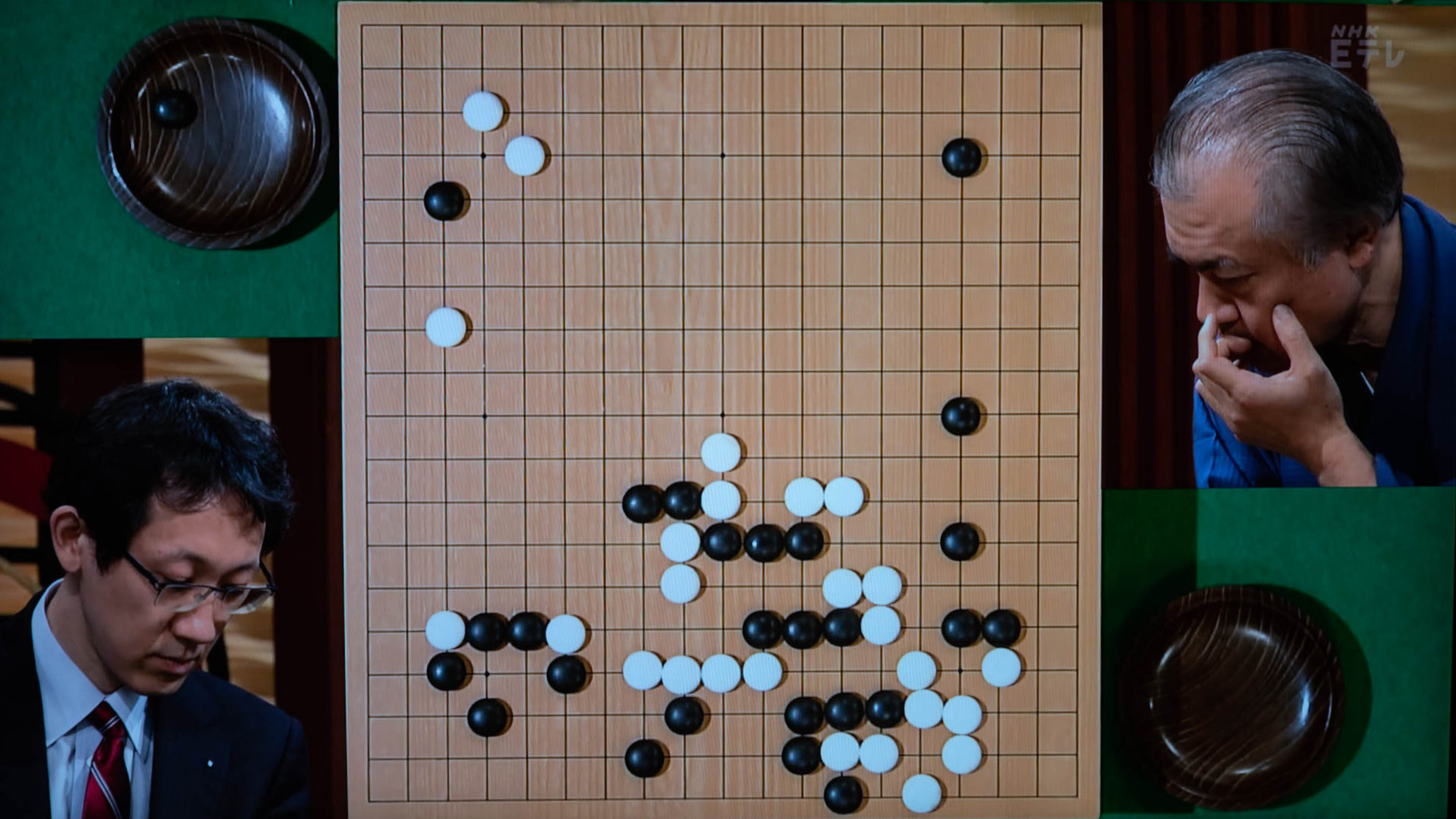

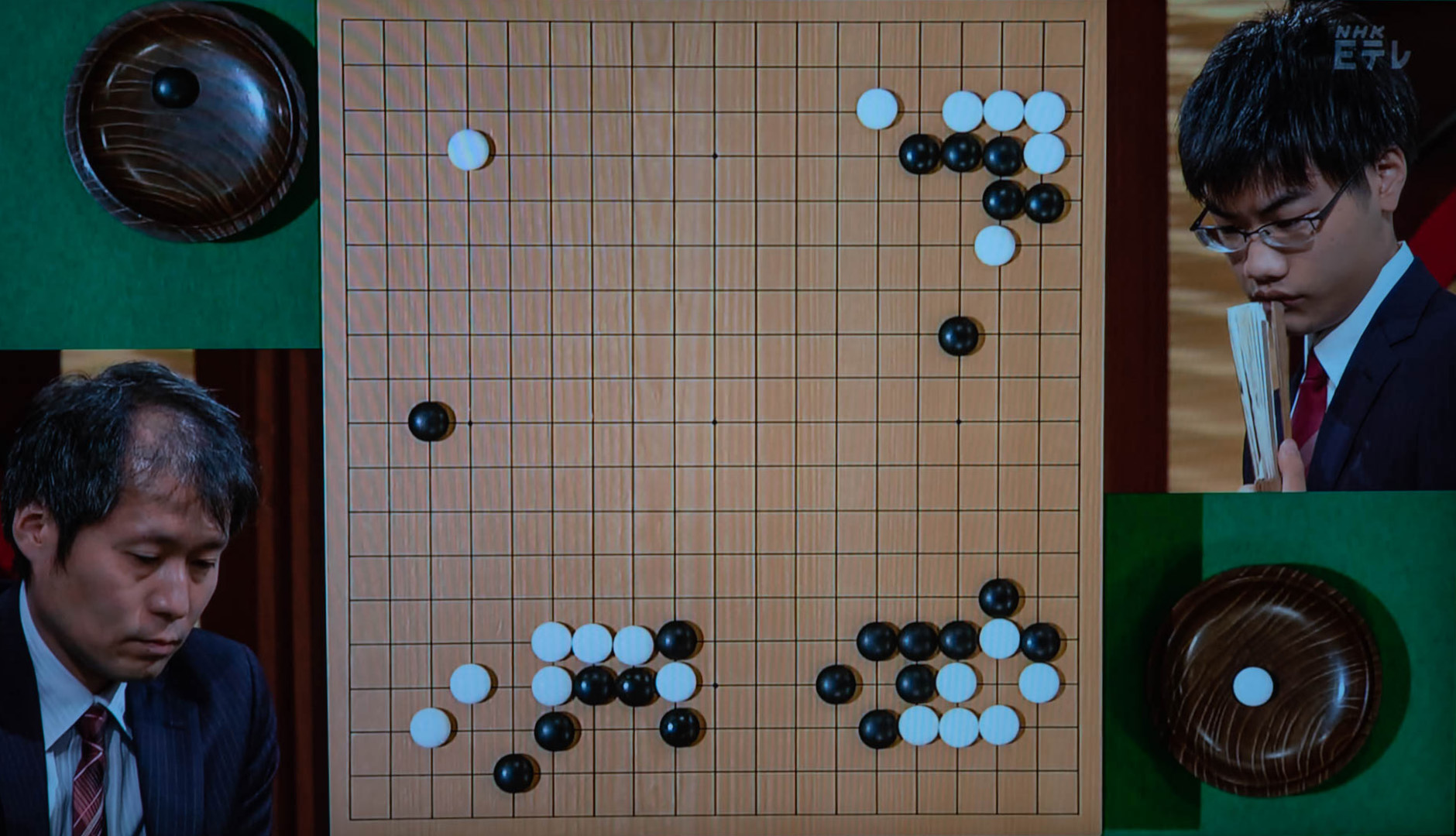

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が山下敬吾9段、白番が高尾紳路9段の一戦です。対局者に加え、解説が羽根直樹碁聖で、平成四天王の三人が揃いました。全員まだ十分に第一戦で活躍中で、山下9段は井山裕太三冠と何度も七番勝負での激戦を繰り広げましたし、高尾9段は名人戦でその井山三冠の七冠をストップしましたし、羽根さんは現役の碁聖です。

序盤は懐かしい感じの昔風の対局という感じでしたが、右下隅から延びる白と、上辺右に黒模様を消しに行った白、この二つの白の一団への黒の攻めが迫力満点でした。黒はこの二つの白を分断する手を打ち、まず上方の白の受け方を聞きました。白は妥協して白2子を取らせて中央と右辺を連絡させました。その代り右上隅の黒を脅かして、それで活きようとしました。そこは結局黒から打って活き活きになるところでしたが、黒は決めずに放置しました。そして今度は本命はこちらだと言わんばかりに、右下隅から延びる白に強烈な攻めを行いました。これは単に攻めて得を図るという感じではなく、取ってやろうという感じでした。しかしここで高尾9段が下辺で跳ね出し、黒が跳ね出した石を取っても、逆を継いでも、どちらかが利く、という巧妙な手を繰り出し、白のシノギが見えて来ました。結局最終的には劫になり、お互いに損にならない劫立てを打った後、白が包囲する黒に切りを入れた後、黒がこの切った白をポン抜き、白が劫を継いで活きるという別れになりました。この別れはポン抜きが厚く、黒は悪く無かったと思います。その後、黒はこの厚みを生かして左下隅から左辺の白地を侵略に行きました。しかしながら、ここの打ち方がわずかに白の方が優っていたようで、ここで白が逆転して優勢になったようです。終わってみれば白の1目半勝ちでした。

カテゴリー: Igo

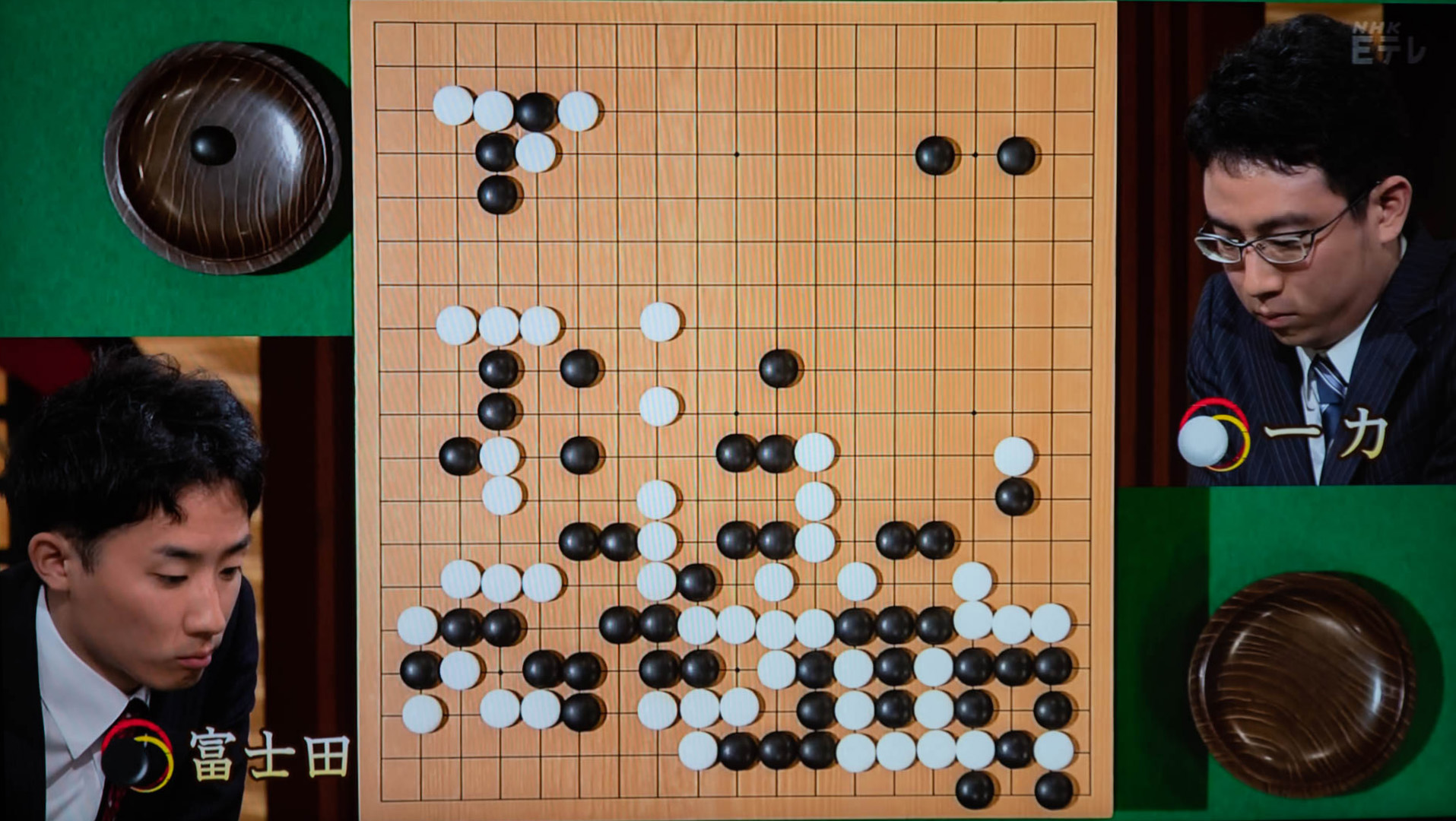

NHK杯戦囲碁 富士田明彦7段 対 一力遼NHK杯選手権者

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が富士田明彦7段、白番が一力遼NHK杯選手権者の対戦です。全体に戦いに次ぐ戦いで、振り替わりも何度もあり、プロらしい見応えのある碁でした。まずは右下隅で白がかかってハサミに掛けて、黒が出切って行き、いきなり激しくなりました。黒は隅を捨てるかと思いましたが、活きに行きました。そうなると下辺の白は単独で活きるには二線を這うしかありませんでしたが、白は出切って行き、白8子を捨て石にして締め付けを狙いました。この作戦は成功で、下辺で厚くなった白は左下隅の黒を攻め、主導権を得ました。この攻防が焦点になりましたが、黒も鋭く反撃し、一時は双方で眼の無い石が2グループずつあるというのっぴきのならない戦いになりました。結果的に黒は白2子をシチョウに取って左下隅からの石が安定し、代償に白は黒の中央のタネ石5子を取り込みました。この結果は黒先手で大きな右辺の押さえ込みに回れたので、黒が悪くなかったと思います。その後の戦いの焦点は右上隅で白が付けて右辺に展開しました。右辺を侵略された代償に黒は上辺の白に打ち込みました。ここで白が取れないシチョウを2回追いかけたのが、狙いすました好手で、シチョウの取り、下辺の攻め合いで取られている白の復活、右辺の先手での安定化と地の確保の三方狙いで、黒は何とか最初の2つはしのぎましたが、右辺は攻められていた白が地を持って安定し、なおかつ取られていた白3子が復活する手が残りました。これで白が優勢になりました。最後黒は右辺で劫に持ち込みましたが、劫材は白に多く、最後受けると劫に負ける時の被害が大きくなる手を白に劫材として打たれ、ここで黒の投了となりました。一力遼NHK杯戦手権者の読みの深さが光った一局でした。

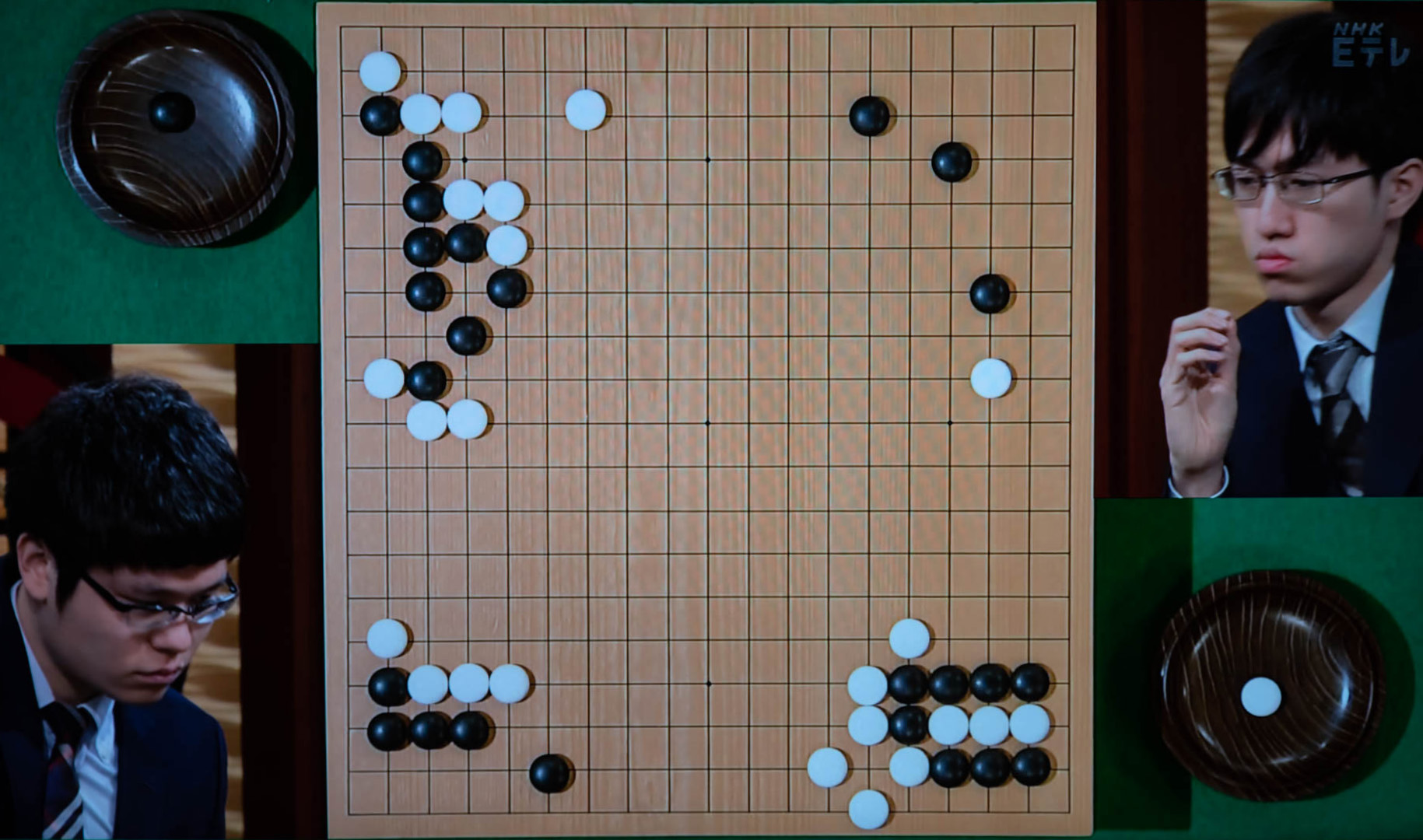

NHK杯戦囲碁 伊田篤史8段 対 志田達哉8段

本日のNHK杯戦囲碁は黒番が伊田篤史8段、白番が志田達哉8段の対戦でした。伊田8段はNHK杯戦初出場の時に優勝(最年少記録)、また志田8段は2018年に準優勝の経験があり、好対局です。棋風的にも伊田8段は一杯に打つ豪腕、志田8段は地味に受けながらヨセで抜き去るというもので対照的です。対局は左辺の白への攻めをにらんで黒が下辺の白にもたれて行き、白がハネたのを黒が切っていっていきなり戦いが始まりました。結果として黒は下辺に潜り込んで地を稼ぎ、白は黒2子を取り込んで厚くなりました。戦いは続いて右辺に移り、白がコスミツケられて立った所から二間に開けば普通でしたが、それだと右下隅からの地が大きすぎるということで、右下隅に侵入し、黒が立った白2子に迫ってここでも競い合いになりました。ここでの戦いは、途中で白が右上隅の三々に打ち込みましたが、結果論としてはあまりうまくなかったようです。白は右辺の3子を捨てて最初に立った石を中央に脱出し、なおかつ右上隅で活きる手を残しました。黒は右上隅を気にせず上辺に展開したのが好判断で、白は右上隅で活きるのを強制されその間に黒が上辺で地を確保したということになり、ここで黒がリードしたように思います。黒が上辺に展開した結果、白の左上隅も薄くなりました。この後の焦点は左下隅から中央に延びる黒の一団の眼がはっきりしていないので、白の戦略としてはこれへの攻めを図り、それを利用して中央に地を付けるということでしたが、黒は左辺と右辺の白の連絡を妨げ、かつ左辺で取られていた2子をうまく活用して白に数手利かしを打ち、この結果左下隅からの黒の一団にまったく心配が無くなっただけでなく、中央に黒地が10目弱付くという戦果を挙げました。これで黒の勝勢でしたが、最後は白が右辺で取られている3子を利用して利かそうとしたのが逆に黒に切り換えされ、結局その3子が生還した代りに、右辺から延びる白の一団が切り離され最終的には攻め合いでしたが白の手が短く、この白が全滅し投了となりました。伊田8段の戦いの巧みさが光った一局でした。

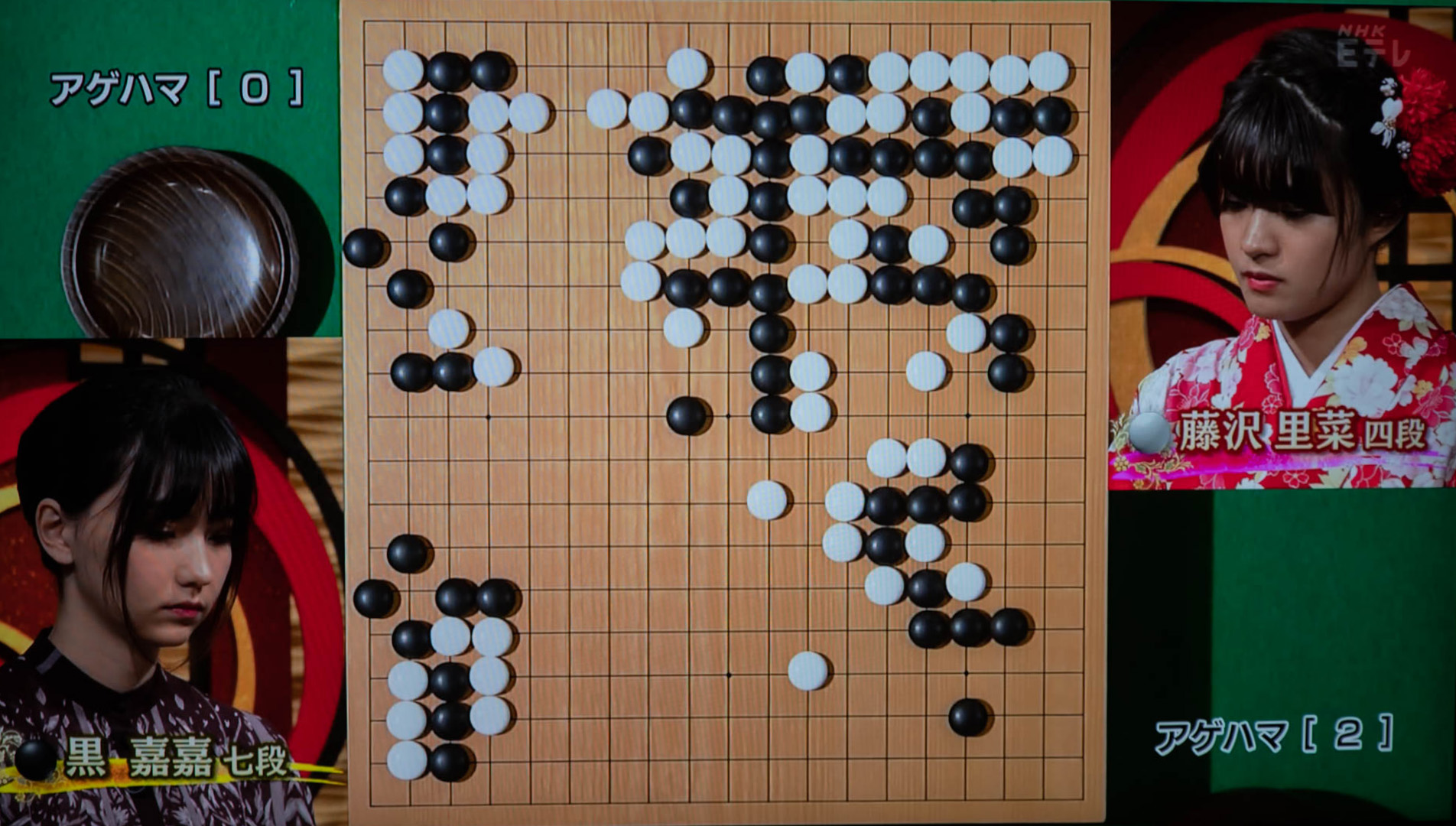

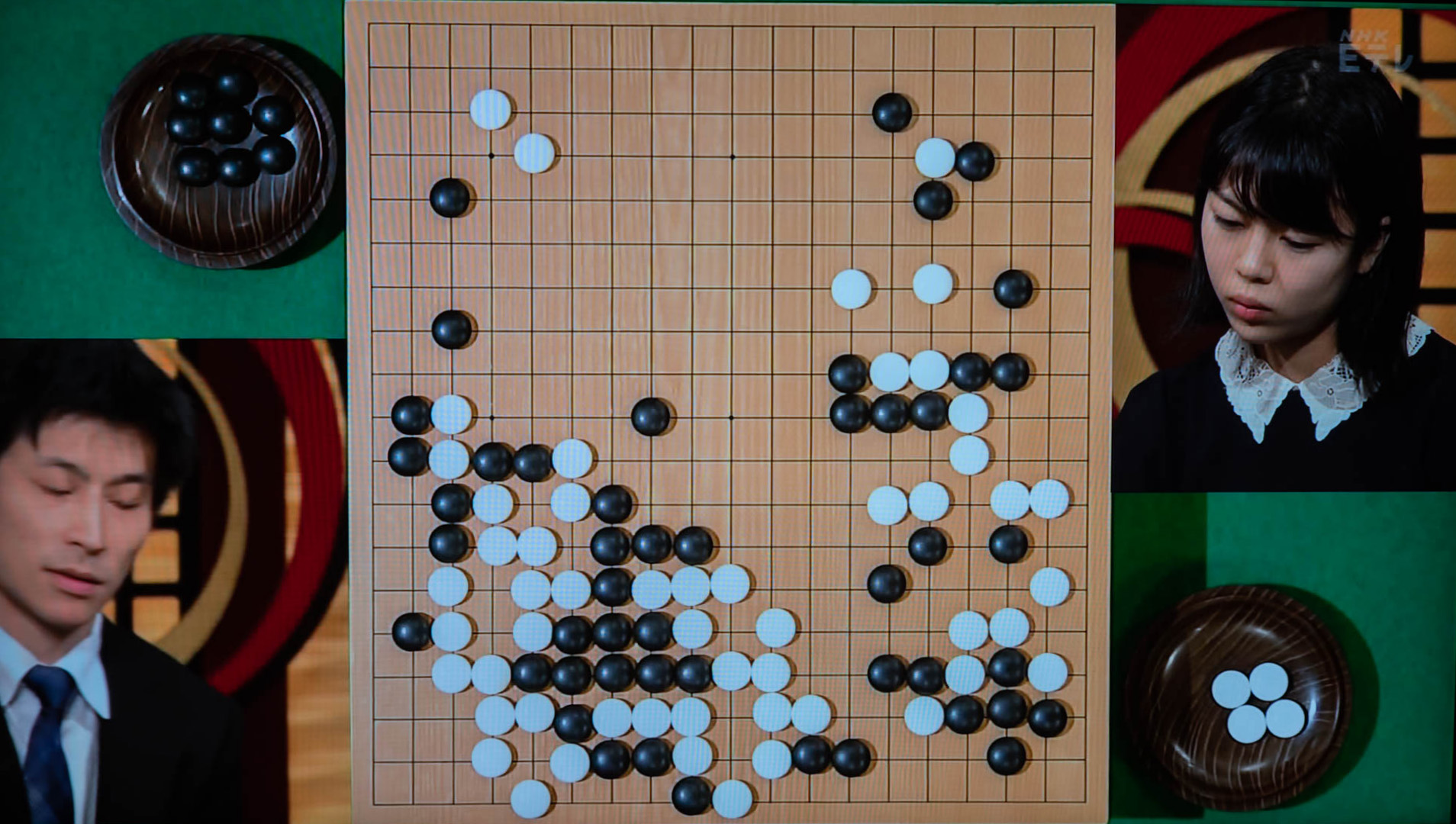

NHK新春スペシャル囲碁対局 黒嘉嘉7段 対 藤沢里奈4段

NHKの新春スペシャル囲碁対局は、日台美人棋士対決で、黒番が黒嘉嘉(こく・かか)7段、白番が藤沢里奈4段の対戦でした。将棋でも囲碁でも美人棋士というのはまあ4割増しに言っているということが多いですが、黒嘉嘉7段は、お父さんがオーストラリア人、お母さんが台湾人のハーフで本当に美人で、その証拠に棋士以外にモデルでもプロとして活躍しています。里奈ちゃんも決して負けておらず、晴れ着が良く似合っています。対局は大きな戦いのない地道な神経戦といったものでした。黒が左下隅と左上隅で両方とも三々に入り、それに対し白がどちらも二段バネで応じ、左辺で黒のポン抜きが2つ出来るという珍しい形になりました。白が右下隅の黒の小ゲイマジマリに肩付きして、黒が伸びて白が一間飛び、そこに黒が割り継ぎして、白がラッパ継ぎという形になっていた所に、何と黒はそのラッパ継ぎに対し切りを敢行しました。そもそもこのラッパ継ぎは相手が強いところで軽くさばこうした打ち方であり、切られてもどちらからか当てていって軽く打とうと準備しているものであり、それを実際に切ったという実戦例はあまりないのではないかと思います。ともかく黒は実利を稼ぎました。それに対し白は黒の上辺から伸びる石に対しどれだけ攻めが利くか勝負でした。黒はしかし、先ほどの左下隅の切り以外では、きわめてオーソドックスで固い手を打ち、それでいて形勢は若干リードを保っているようなそんな打ち方でした。形勢が動いたのは、大ヨセに入りかけた所で、左辺で黒がハネた所を白が切っていって、結局黒が切った石は取られましたが、黒も白の左上隅の地を減らしたのでという折衝で若干白がポイントを挙げました。さらには白が黒の左辺の石に覗きを打ち、黒が継がずに左辺を受け、白が切っていった所がポイントでした。ここの折衝で白が黒2子を当てたのに黒が受けられず(受けると切られた黒2子が取られる)、白が2子を抜いて中央と左下隅がつながり、左下隅の嫌みが無くなったのが大きく、ここで白がはっきりリードしました。最後まで打てば白の数目半勝ちだったでしょうが、黒が投了しました。藤沢4段の終盤力が出た対局でした。

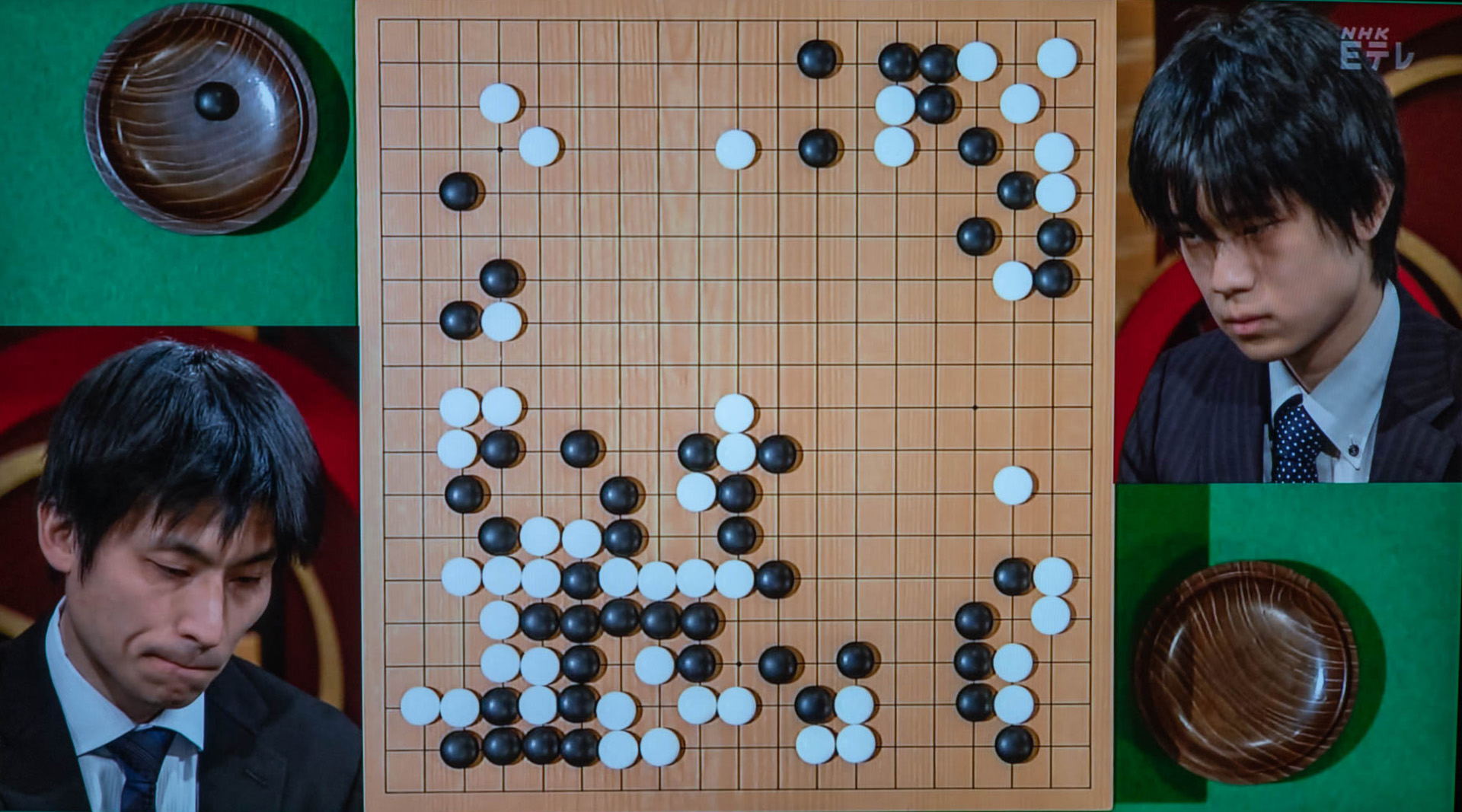

NHK杯戦囲碁 張栩9段 対 孫喆7段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が張栩9段、白番が孫喆7段の対戦です。ともかく相手の手に受けずに他を打ち、また部分部分のケリを付けずに含みを持たせて他に転ずるという打ち方が多く、ついて行くのが大変で、そういう意味ではとてもプロらしい戦いでした。特に左下隅から始まった複雑な戦いで、白が中央のタネ石4子をあっさり捨ててその代償で下辺を稼いだのは柔軟な打ち方でした。黒は白を取っても色々な利きをみられていて、打ちやすい局面ではなかったです。その後白が左辺の黒地に手を付けていった時、黒の反発に白も最強に受けたのが打ち過ぎでした。白は左辺でも地を稼ぎましたが、その代償に上辺で黒の2段バネをくらい、左上隅で小さく活かされ、また中央が真っ黒になってしまいました。これで形勢は大きく黒に傾きました。その後今度は黒が右辺の白に仕掛けていきましたが、途中誤算があり、結局右下隅の黒を取られてしまったのは大きなマイナスでした。しかしそれでもまだ黒に残っていたようで、冷静に中央をまとめ、左辺で劫を仕掛けましたが、それはあっさり白に譲り、最後に2目半勝ちで張栩9段の形勢判断の的確さが光りました。

NHK杯戦囲碁 河野臨9段 対 依田紀基9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が河野臨9段、白番が依田紀基9段の対戦です。この碁はあまり布石がなく、下辺でいきなりのっぴきならない戦いになりました。というのも下辺の白と黒の競い合いで、黒は左下隅をまずがっちり守り、中央はむしろ白に攻めさせました。その過程で白がケイマに煽って来たとき、解説の石田芳夫二十四世本因坊が、「まさか出切りは無いでしょう、黒も怖い筈」と言った直後、その出切りを敢行しました。下辺の黒と白は(1)活き活き(お互いに活き)(2)セキ(3)攻め合い、の3つの可能性がありました。河野9段は白の眼を取り、攻め合いに行きました。この辺り読み切って仕掛けたのではなく、おそらく行けるだろうという半分勘で打ったようですが、結果的に一手か二手黒が攻め合い勝ちで、出切りは成功しました。下辺で攻め取りとはいえ十数子を取られた白は、後は中央の黒を攻めそちらとの攻め合いに勝つか、あるいはそれを利用して上辺を大きくまとめるかでした。しかし河野9段は常に最強手を打ち続け、右上隅に策動してきた白には妥協せず隅を確保し、中央の黒も右辺に無事連絡し、上辺に残った黒も上手くしのいだため、ここで白の投了となりました。

NHK杯戦囲碁 余正麒8段 対 許家元8段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が余正麒8段、白番が許家元8段という、二人とも台湾出身同士の戦いという珍しい対戦です。ただ二人の対戦成績は余8段から見て1勝7敗と許8段が大幅に勝ち越しています。この碁の焦点は左辺の白模様に対し、黒が白の一間ジマリの横に付けて行き、そこからの展開でした。黒が白を切って、白が伸びたら調子で中央に出ていこうとしたのを、白は手堅く出切りを防いで、伸びませんでした。黒も白が伸びなかったのですぐ抜かなかったのですが、後の展開から見ると抜いていた方が優ったかなと思います。結局、後で白に2線からはねられ、そこで一子抜いて、さらに白に伸び込まれて、この黒全体の眼が無くなりました。そこで黒は中央に飛んで行きましたが、白も追撃し、黒が2回一間に飛んでその後ケイマに煽ったのを、白は右上隅の黒に肩付きしたりして入念に準備した上で、ツケコシを決行しました。黒はこのツケコシで2つに分断され、左側はいじめられて先手で2箇所利かされました。さらに分断された右側の4子は結局白の中央の大きな地の中に飲み込まれてしまいました。また右上隅でも白2子が攻め取りの状態で残っていたのですが、黒は攻め取りで締め付けられるのを嫌い、包囲している白2子を取りに行きました。ここで白が自分のダメを詰めるのを厭わず当てを決め、その後切っていったのが決勝点で、取られていた白が劫になりました。この劫は黒が勝ちましたけど、代償で他で得をされ、差が開きました。結局白の中押し勝ちでした。

NHK杯戦囲碁 河野臨9段 対 鶴田和志6段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が河野臨9段、白番が鶴田和志6段の対戦です。河野9段は棋聖戦の挑戦者に決まり、いつも安定して強いですが、今年は勢いを感じます。鶴田6段は24歳で、中部総本部期待の若手です。対局は全体に黒が実利、白が厚みという感じで進みました。中盤で黒は右上隅にまだはっきり活きていない一団を抱え、更に下辺では取り残されている黒一子をいつ動き出すか、という状況で、右下隅から跳ね出して白を2つに分断しました。全体に白が厚い碁形でこれらの石をどうやってしのぐのかと思っていました。まずは右辺の白をいじめて多少は右下隅がしっかりしたのですが、その代り白をはっきり活かしてしまったので、この辺りはどうなのかな、と思っていました。鋭い技が出たのは右上隅で、ここは白が通常とは異なる受け方をしていた所でしたが、まずは出を決めて、それによって生じた断点を2線に置いて覗きました。これが好手で、この手自体は白に取られますが、ハネが利いて上辺の白地を分断する手がかりが出来、なおかつ右辺からの黒についても若干ですが強くなりました。この後さらに黒は下辺を動き出しました。白は当然右辺と下辺の黒を分断したのですが、曲げではなくケイマで2つの黒を分断したのがある意味やりすぎですかさず黒が出切りを決めました。こうなると右下隅の白も眼がなく攻め合い含みの戦いになったのですが、白は黒の一子をかみとる代わりに黒の一団も活かすという妥協的な打ち方をしました。更に白は右辺の黒を攻めましたが、黒が右辺の5子を捨てて、白2子を取り込んだのが好判断で、単純な大きさでは黒5子の方が大きいですが、右辺は元々活きている所に多少地を増やしただけであるのに対し、黒は中央が厚くなりまた下辺とも連絡し、何より先手が取れて左辺に回れたのが決勝点でした。これで地合では黒が完全にリードしたため、白は単純な寄せ合いでは勝機がなく、黒の左辺の地に突入しました。しかし逆に黒は左辺の白地に置きを敢行し、下辺から左辺に展開する白全体を狙いました。結果として白は左辺で打ち込んだ石と元からの左辺の地が連絡しましたが、その代償で中央で白十数子を取り込まれてしまい、ここで投了となりました。河野9段のチャンスでの鋭い踏み込みと的確な形勢判断が光った一局でした。

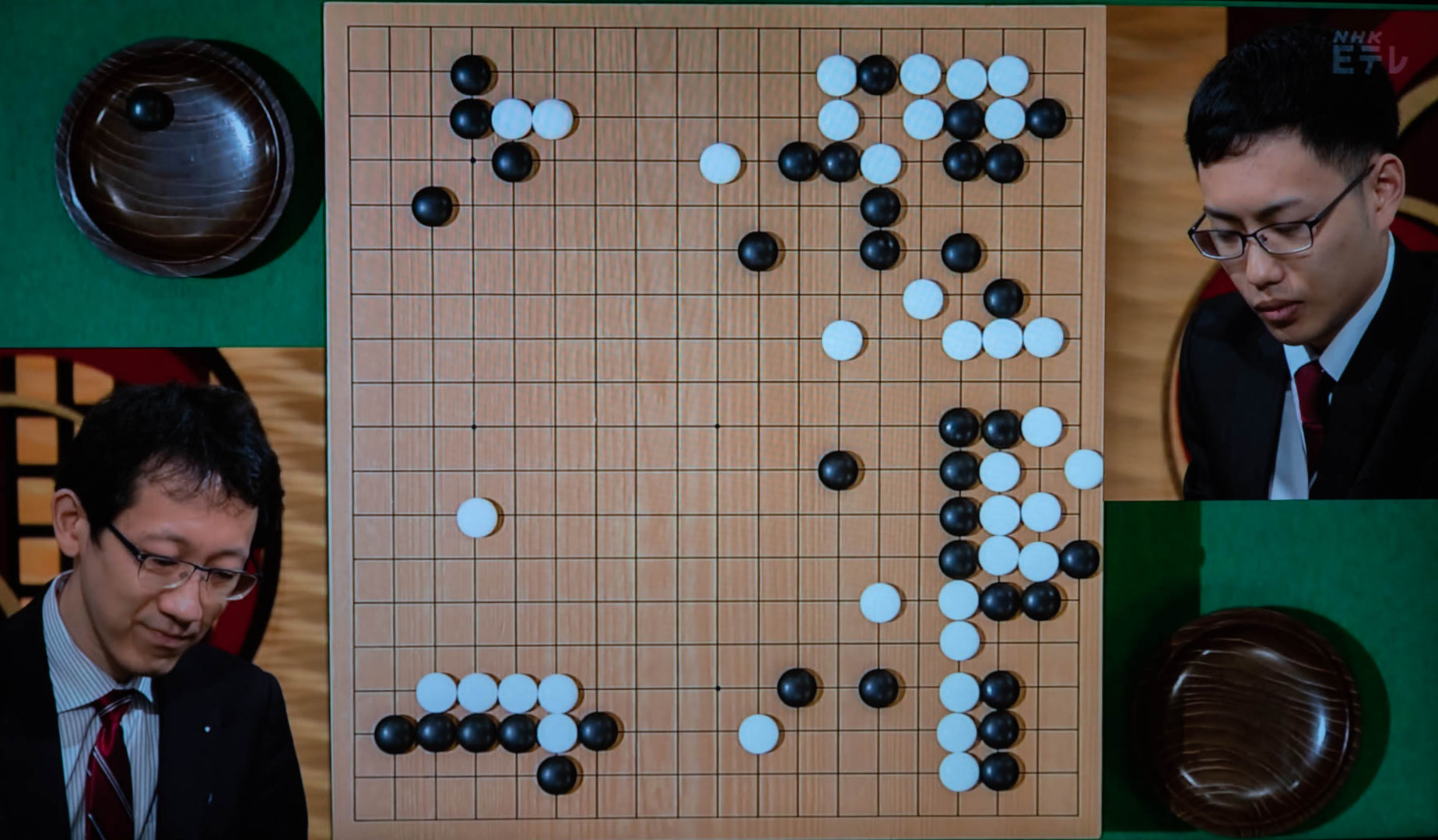

NHK杯戦囲碁 張栩9段 対 上野愛咲美女流二冠

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が張栩9段、白番が上野愛咲美女流二冠(女流本因坊、女流棋聖)の興味深い一戦です。女流の碁界は長く続いた謝依旻6段の一強の時代から藤沢里菜女流名人の時代に変わったかと思ったら、そこに上野二冠の登場です。しかも上野二冠は女流棋戦に留まらず、一般棋戦でも好成績を残しており、先日は竜星戦で決勝まで勝ち上がり、後一歩で女流棋士の一般棋戦での優勝という快挙を達成する寸前まで行きました。(準優勝でも快挙で、これまでは女流棋士はベスト8にまで進んだのが最高の成績でした。)さて対局ですが、左下隅で黒のカカリに白が一間に低く挟んだのを黒が手抜きし、白が下辺を開いた時に黒が両ガカリし、白がコスミツケた後、黒が立ったのにコスミ出して黒を割いて行きました。黒がその白に差し込んで1子取りと切りが見合いになりましたが、白は下を継いで頑張り黒に上を切らせて戦いになりました。この戦いで結局黒は左辺で白2子を取り込みましたが、下辺の黒が攻められる展開になりました。しかし黒は下辺で手を抜いて右辺の下方に打ったので、白は下辺黒を包囲し攻めたてました。黒は結局白2子を取り込んで1眼、後は中央につながる手と下辺でももう1眼持つのを見合いにしてほぼ活き形になりました。白はそれをにらみながら右下隅でツケフクラミを打ち、黒の当てに対してはじいて劫にしました。白は下辺の黒に対して劫材があります。結局劫は黒が勝ち、代償で白が下辺からの黒の下半分を取りました。上半分の黒は中央に逃げられるのが黒の自慢でしたが、しかし白の攻撃目標になりました。黒は右辺の白を攻めながら中央のしのぎの足しにしようとしました。その過程で白が右辺を補強する手を打った時、黒が覗いていったのに白が反発して上方に飛んだのが悪く、すかさず黒に切断を決行され、弱い石が2つになりました。(写真の場面)こうなると中央の黒は攻められる石から白を攻める厚みに変わり、形勢は黒良しになりました。白は右上隅を荒らしましたが後手でかつ黒を切って攻め合いにしようとしたのが余計で結局中央の4子を取りこまれたので、得にはなりませんでした。最後にまた右辺を攻められ、結局1眼しかなく死んでしまい、ここで白の投了となりました。上野女流二冠の豪腕を、張栩9段が上手くかわして打った技が光った一局でした。

NHK杯戦囲碁 高尾紳路9段 対 関航太郎2段

昨日のNHK杯戦の囲碁は黒番が高尾紳路9段、白番が関航太郎2段の対戦でした。白が6手目に黒の右下隅の一間高ジマリの左横にぺたっと付けたのがAIの手でした。黒が当てて一子を取りますよ、と言っているのに、それを継がないで隅に潜り込み、後で右辺に向けて切って劫を残す、という不思議な別れになりましたが、これが定石化された手順のようです。あまり真似をしたいとは思わない打ち方です。白が右上隅にかかって三々に入った後、黒は下辺から左下隅にかかりました。そこでツケノビ定石が選択されたのも今風です。黒が左辺を割り打った後、白は下辺を押して黒が伸びたのに更に押してハネに対して切りを打ちました。そしてこの切った下辺を劫材にして、いきなり右下隅の劫を決行しました。白は下辺の切った石を劫材にしましたが、黒は右上隅を劫材に使い、結局劫は白が勝ち、黒は劫の代償で右上隅を取りました。このワカレは右上隅の地が大きく黒に不満がなかったと思います。白としては下辺で残された石をなんとか引っ張り出したい所でした。左辺は白は何故か上から詰め、黒に下に開かせて、ちょっと左下隅が心配になりました。白は黒に肩付きして、結局中央を厚くしましたが、その途中の手順で結局下辺を諦める展開になったのが、ちょっともったいないような気がしました。中央は白が厚くなりましたが、ちょっと中途半端で地にまとめるのは大変のように思いました。そこに更に黒が上辺に侵入し、結局白地をかなり値切って外に連絡したので、ここで黒の優勢がはっきりしました。最後に白は中央の黒の連絡を切り離して勝負に出ましたが、逆に切った白の方が取られてここで白の投了となりました。高尾9段のAI風の手に惑わされない的確な打ち方が光った一局でした。