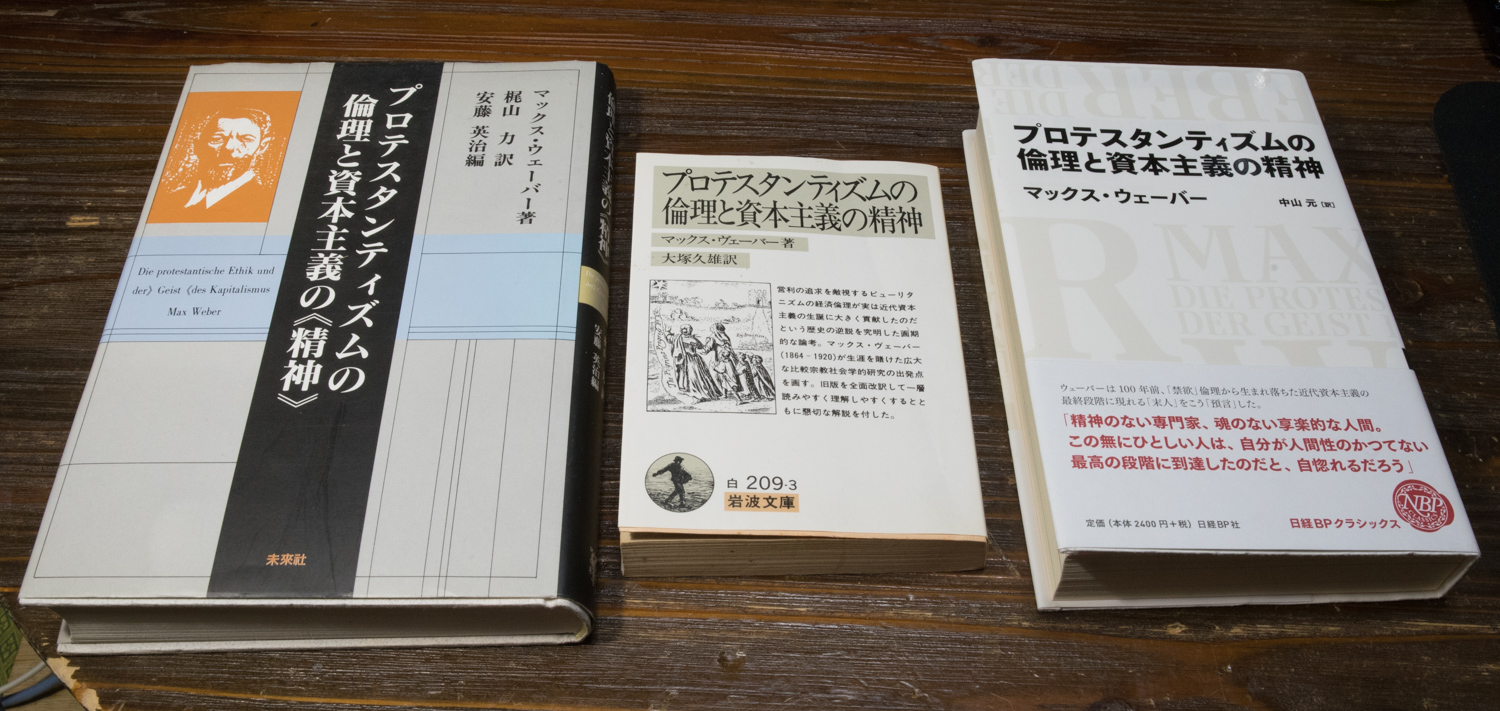

マックス・ヴェーバーの著作の内、もっとも有名なものは「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」(1920)で、現在までに日本で4種類の日本語訳が出版されている。

その中にあるドイツの経済史的概念である”Rentenkauf”(レンテ請求権購入)という言葉が、その4つの日本語訳ですべて「年金売買」という誤訳になっており、おそらく最初にこの誤訳を行ったのは大塚久雄であると思われるが、その後の翻訳者はすべてその大塚の誤訳をそのまま踏襲してきている。この”Rentenkauf”については、ヴェーバーの他の著作でも繰り返し登場する概念であり、私が“Max Weber im Kontext”というヴェーバーの著作を集めたCD-ROMで検索して調べた所、変化形(Rentenkaufes, Rentenkaufs)も含めて、全部で9箇所に登場する。その登場箇所は、以下の通りである。

(1)中世商事会社史、1889年 2箇所

(2)プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神、1905年・1920年 2箇所(大塚訳でP.87とP.118、いずれも注釈中)

(3)古代農業事情、1909年 3箇所

(4)経済と社会、1922年 2箇所(邦訳「法社会学」P.161、「支配の社会学II」P.603)

多くが、教会法による利子付き消費貸借の禁止をかいくぐって利子付き貸借が発展していく図式の中の過渡的な形態として登場するが、上記(3)の「古代農業事情」の場合はそういうドイツの史的概念が、古代ギリシアなどの経済の分析の時にも援用されていることに注目すべきである。(ヴェーバーによれば、オーストリアの法制史家のルートヴィヒ・ミッタイスがそのような概念適用を行ったとある。)

この”Rentenkauf”(レンテ請求権購入)は、これまでヴェーバーの著作を日本語訳して来た人がすべて誤訳をしてきたのではなく、上記の(4)の「経済と社会」の2箇所は、いずれも世良晃志郎氏が日本語訳しており、一箇所は原語そのままにし、もう一箇所は「レンテ売買」と訳し、そのどちらにも詳しい(かつ正しい)訳注を付けている。(ちなみに世良晃志郎氏は、上記のルートヴィヒ・ミッタイスの息子のハインリヒ・ミッタイスが書いた{リーベリヒとの共著}「ドイツ法制史概説」の訳者でもあります。)

この「法社会学」の世良氏による日本語訳は1974年に出版されており、上記「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」の日本語訳の内3つはその後に行われたものである。(大塚久雄の新訳、安藤英治による梶山力訳の補訳、中山元訳)にもかかわらず、3人の訳者とも世良訳を参照した形跡がまるでなく、おそらくは最初に誤訳した大塚のを延々と引き摺っている。

このRentenを「年金」と訳しているが、確かにRenteを辞書で引けば最初に載っているのは「年金(Pension)」という意味である。しかし、歴史的に見れば、「実際の労働を伴わない定期的な収入」の総称であって、その中の一つの例として「年金」という意味も加わっただけである。

大塚は好意的に解釈すれば、「1年に1回入ってくる定期金」という意味でそう訳したのかもしれないが、しかし日本人が「年金売買」と聞いて連想するのは、おそらく「国民年金や厚生年金」といったものを担保に入れた借金とか、そういうものになりかねない。これは完全に間違った理解であり、そういう間違いを引き起こす翻訳に問題がある。

このRenteやRentenkaufの概念は、ヴェーバーの時代には非常にポピュラーで、経済史の学者でそれを知らない者はまずいなかったと考えられ、それ故にヴェーバーは注釈も何もなしで理解される概念として記載している。しかし、今日の大半の日本人にとってはまるで未知の概念で、故に日本語訳する時には世良氏がやったように訳者注をつける必要があるのである。

自身著名な経済史家であった大塚久雄がこの概念を知らなかったとはとても思えないのであるが、その彼が訳した「年金売買」という訳語を見る限り、彼がこの概念を理解していた形跡は見いだせない。

以下、参考のため、このRentenkaufがドイツでどのような文脈を持っているかを説明する。それについては、私自身の大学の卒論(オリジナルはドイツ語)の一部を日本語訳し、なおかつ一部修正して用いる。その中に世良氏の訳注の引用も含まれている。(この卒論は、カール・ポランニーの「貨幣使用の意味論」に触発されて、ドイツの第一次大戦後のハイパーインフレーションとその後の大不況下での外国為替管理において、近代的な「全目的」通貨が前近代的な「特殊目的貨幣」の集まり、にどのように戻っていったかを研究したものである。)

(以下引用開始)

===============================================================

2.2.2. レンテンマルクの計画

「レンテンマルク(Rentenmark)」の計画の具体的な中身を述べる前に、ドイツ語の „Rente“ という単語の、特別な、歴史的な意味を確認しておくことが必要だろう。その確認の後では、レンテンマルクの計画の中心的な概念をより容易に理解することが出来るだろう。

„Rente“とは元々、保険や資産からの「定期的な」収入を意味し、実際の労働が伴っていないもの(不労所得)を指す。(故に労働者の給与は „Rente“ ではない。)中世においては „Rente“ は、 „Rentenkauf“ の形態で、資本投資あるいは資本創造という点において重要な役割を演じた。例えば、資本の需要者であるAが自分の土地に物的負担( „Reallast“ )としてレンテ請求権(例えば毎年100マルクの地代を徴収できる権利)を設定し、Aはそのレンテ請求権を資本の提供者であるBに対し、1,000マルクで売りその代価としてBはAに1,000マルクを支払う。(Bから見て、レンテ{請求権}の購入=Rentenkauf、同時に1,000マルクの資本投下。)この取引によって、Bの資本はレンテ収益(毎年100マルクの利子収入)を得、Bは必要としていた1,000マルクの資本を得ることが出来る。これは利子付きの金銭貸借を禁じた教会法に対する違反行為であったが、実際の取引は「貸借」ではなく「購入」であり、それ故にBは投下した資本の返還請求の権利を持たず、またAは1,000マルクを返済したとしてもそれをもってレンテ債務から解放されることはなかった。このことから、「永久金( „Ewiggeld“ )」と呼ばれるようになった。しかしながら(このやり方はAにとって負担が大きいので)次第に特別な取り決めが取り交わされるようになり、毎年払う地代を元金の返済に充当し、最終的にはAがレンテ請求権を買い戻すことが出来るようになった。そして終には、特別な取り決め無しに、レンテ支払いが元金返却になってレンテ請求権を買い戻すことができるようになり、これによって „Rentenkauf“ は一般的な利子付きの金銭貸借に近づいていった。

„Rente“ という単語には、もう一つ関連する重要な史的事実があり、それも考慮に入れておく必要がある。ドイツの小作農民は中世以来、土地の所有者(地主)に対し、その土地の使用料として、農産物や労働を提供しなければならない義務があった。この土地の使用料はつまり „Rente“ であり(地主から見たら定期的収入でかつ不労所得なので)、その支払いがいまや金銭で行われる時代になってもなお継続した。このレンテ債務は小作人ではなく、土地そのものが負っているものと考えられていた。それ故に毎年の土地使用料の支払いはその土地の価値に対しての償還とは見なされず、小作人は土地を利用し続ける限り永久にレンテを支払い続けなければならなかった。しかし „Rentenkauf“ が一般的な利子付きの金銭貸借に近づいていったように、19世紀後半のドイツの農民解放運動の結果として、そのレンテ債務を銀行から融資された資金によって買い戻す(つまり土地を自分のものにする)ことが可能になった。この資金を貸し付ける銀行が„Rentenbank“ (レンテ銀行)と呼ばれ、農民がこの銀行に支払う利子と土地債務償却の定期的な分割払い金が„Renten“と呼ばれ、そしてレンテ銀行が土地債務に対して発行する貸付証券が „Rentenbriefe“ (レンテ証券)と呼ばれるようになった。 (第一次大戦後のハイパーインフレーションの時に)プロイセンだけでもそのようなレンテ銀行が6行あった。

レンテンマルクの計画は、最初は農場経営者資本家の正当な代表者であったカール・ヘルフェリヒが当時のクノー内閣に対して提案した「ライ麦マルク」の案(„Roggenmark“)から派生している。その後、その「ライ麦マルク」はハンス・ルター博士とルドルフ・ヒルファディング博士(当時の大蔵大臣)によって支持されると同時に変更が加えられ、さらにその案に対して反対していた(当時ライヒスバンク総裁であった)ヒャルマール・シャハトの意見が採り入れられ、最終的には1923年10月15日の「ドイツレンテ銀行の創設の通達」という形で、結局は「ライ麦」という物的価値を本位とするのではなく伝統的な「レンテ請求権」を本位とするレンテンマルク(„Rentenmark“ ) として実現した。その際に次のような事実は注目に値する。つまり、当初は „Rentankauf“ の原初形態(つまり「永久金」としての„Rentenkauf“)が採用され、その後の改良案で(利子付き消費貸借に近づいた)新しい方の形態(つまり支払ったレンテが元本の返済に及ぶ形態)に変更され、それがまた最終的なものでは原初形態に戻ったという事実である。

最終的な案を具体的に説明する。資本の需要者、この場合は「ドイツレンテ銀行」がAという土地所有者の土地に対し強制的に500金マルクの土地債務を設定し、その地代として土地債務の5%を毎年の支払いとする。ドイツレンテ銀行はこの500マルクの土地債務に対し額面500金マルクの「レンテ証券」を発行する。この「レンテ証券」がレンテンマルクの正体で、額面こそは500金マルクだが、実際にその所有者が請求できるのは、500金マルクの土地そのものではなく、年に25金マルクの地代だけであった。要するに、額面こそは500金マルクであっても、実際に本位となるのは年間25金マルクの地代請求権である(仮に20年間地代をもらい続けると仮定した場合、現在価値に換算すると321マルクにしかならない)という、ある意味虚構の本位に基づく通貨であった。そういう意味でレンテンマルクも、政府の機関がそれを支払い手段として受け入れるという保証はあるものの、インフレ期に流通した多くの緊急通貨(„Notgeld“)と大きな違いはなかった。

(以下省略するが、このインチキなレンテンマルクが、実際は虚構であっても一応土地の価値と結びつけられていて発行高が制限されており、また「レンテ」という概念が農民にとってはおなじみであったこと、また政府機関の支払い手段としての受け入れ保証もあったことから、特に農村地域において絶大な信用を獲得し、人々は競ってそれまでの紙マルクをレンテンマルクに変え、急速にハイパーインフレーションは収束する。これを「レンテンマルクの奇跡」と表現する。ちなみに、日本銀行は第二次大戦後の日本のハイパーインフレーションの収束の手段として、このレンテンマルクを精力的に研究したが、結局は虚構の本位制だということで日本では通用しないと考え、別の案としていわゆる「預金封鎖」と「新円切り換え」を行った。)

参考文献:

1.創文社 マックス・ウェーバー著、世良晃志郎訳「法社会学」P.173の訳注(五)

2.ヒャルマール・シャハト、„Die Stabilisierung der Mark“、 1927

3.日本銀行調査局、「レンテンマルクの奇蹟」、1946

================================================================

(引用終了)

(この項には「続き」があります。)