本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が一力遼8段、白番が本木克弥8段の好カード。二人とも既に井山裕太7冠王への挑戦経験があります。まだどちらも結果は出せていませんが、どちらかがタイトルを取る日は遠くないでしょう。布石で黒が右下隅の白の星に対し、カカリではなくいきなり三々に入るのがAIの打ち方を真似た最近の流行です。黒の狙いは隅の地を取るだけではなくて、将来的に外側の白を攻めようということですが、その狙いが白もわかっているので、この打ち方はまだ結論が出ていないと思います。一段の折衝の結果、左上隅をからめたシチョウアタリの攻防もあり、結果として黒はシチョウに抱えられた石を動き出し、隅に若干の地を持ち、白は右辺を這って活き、黒はかなりの厚みを築きました。白はその後左下隅に付けていき、下辺に展開しました。先手を取った黒はシチョウアタリで途中まで打っていた左上隅に手を入れ、左辺の白への攻めを伺いました。白は左辺の白を下辺の白に連絡しようとしましたが、黒はそれを強硬に遮断しにいきました。結局白は左辺で活きることになりましたが、その代償で中央で黒を切断した2子を取られ、この一連の折衝は黒に軍配が上がったと思います。しかし本木8段はアマシ作戦に切り替え、地合で先行しました。ここで黒の一力8段には中央の模様を囲うか、下辺の白に手を付けるかの選択肢がありましたが、一力8段は下辺の白に手を付ける方を選択しました。この判断は微妙でもしかすると囲っていた方が良かったかもしれません。というのは黒は下辺を割り、右下隅の白を追い立てることに成功しましたが、白はその逃げる手が自然に黒模様を消しているので、あまり腹も立たない所でした。勝敗はヨセに持ち込まれましたが、黒は形勢が悪いと見たのか、右下隅で活きる手があるのをそのために損をするのを拒否し、劫にしました。この劫は当初一手寄せ劫でしたが、白がダメを詰めたので、本劫になりました。結局白が劫に勝ち、黒は代償として右上隅と下辺で得をしました。この結果はほとんど互角だったようで白がわずかにリードというのは変わりませんでした。さいごは半劫争いになりましたが、結局白は半劫を譲って半目勝ちでした。本木8段の冷静な打ち回しが光った一局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が一力遼8段、白番が本木克弥8段の好カード。二人とも既に井山裕太7冠王への挑戦経験があります。まだどちらも結果は出せていませんが、どちらかがタイトルを取る日は遠くないでしょう。布石で黒が右下隅の白の星に対し、カカリではなくいきなり三々に入るのがAIの打ち方を真似た最近の流行です。黒の狙いは隅の地を取るだけではなくて、将来的に外側の白を攻めようということですが、その狙いが白もわかっているので、この打ち方はまだ結論が出ていないと思います。一段の折衝の結果、左上隅をからめたシチョウアタリの攻防もあり、結果として黒はシチョウに抱えられた石を動き出し、隅に若干の地を持ち、白は右辺を這って活き、黒はかなりの厚みを築きました。白はその後左下隅に付けていき、下辺に展開しました。先手を取った黒はシチョウアタリで途中まで打っていた左上隅に手を入れ、左辺の白への攻めを伺いました。白は左辺の白を下辺の白に連絡しようとしましたが、黒はそれを強硬に遮断しにいきました。結局白は左辺で活きることになりましたが、その代償で中央で黒を切断した2子を取られ、この一連の折衝は黒に軍配が上がったと思います。しかし本木8段はアマシ作戦に切り替え、地合で先行しました。ここで黒の一力8段には中央の模様を囲うか、下辺の白に手を付けるかの選択肢がありましたが、一力8段は下辺の白に手を付ける方を選択しました。この判断は微妙でもしかすると囲っていた方が良かったかもしれません。というのは黒は下辺を割り、右下隅の白を追い立てることに成功しましたが、白はその逃げる手が自然に黒模様を消しているので、あまり腹も立たない所でした。勝敗はヨセに持ち込まれましたが、黒は形勢が悪いと見たのか、右下隅で活きる手があるのをそのために損をするのを拒否し、劫にしました。この劫は当初一手寄せ劫でしたが、白がダメを詰めたので、本劫になりました。結局白が劫に勝ち、黒は代償として右上隅と下辺で得をしました。この結果はほとんど互角だったようで白がわずかにリードというのは変わりませんでした。さいごは半劫争いになりましたが、結局白は半劫を譲って半目勝ちでした。本木8段の冷静な打ち回しが光った一局でした。

投稿者: kanrisha

ルドルフ・ヴァルシャイ指揮、ケルンWDR交響楽団のショスターコヴィチ交響曲全集

ルドルフ・ヴァルシャイ指揮、ケルンWDR交響楽団のショスターコヴィチ交響曲全集を聴きました。何故かHMVでもAmazonでも3,000円以下で現在販売されています。ショスターコヴィチ交響曲全集は、既にゲルギエフ、キタエンコ、ロジェストヴェンスキー、ハイティンク、ヤンソンスなどで持っているため、今さらと思ってヴァルシャイのは買っていなかったのですが、この価格で触手が伸びました。聴いてみてびっくり、超オーソドックスで素晴らしい演奏で録音もいいです。初めてショスターコヴィチ交響曲全集を買おうという方には是非ともお勧めします。一つ嬉しいのは、ショスターコヴィッチの交響曲は15曲もあって、長いのもあり短いのもありで色々なんで、全集にする時は例えば1番と15番をカップリングするなんていうことが良く行われるのですが、この全集ではきちんと順番通りに収録しています。これはありそうでなかなかないことです。ヴァルシャイのは既に14番の東京ライブのCDを持っていましたが、買って本当に良かったです。

ルドルフ・ヴァルシャイ指揮、ケルンWDR交響楽団のショスターコヴィチ交響曲全集を聴きました。何故かHMVでもAmazonでも3,000円以下で現在販売されています。ショスターコヴィチ交響曲全集は、既にゲルギエフ、キタエンコ、ロジェストヴェンスキー、ハイティンク、ヤンソンスなどで持っているため、今さらと思ってヴァルシャイのは買っていなかったのですが、この価格で触手が伸びました。聴いてみてびっくり、超オーソドックスで素晴らしい演奏で録音もいいです。初めてショスターコヴィチ交響曲全集を買おうという方には是非ともお勧めします。一つ嬉しいのは、ショスターコヴィッチの交響曲は15曲もあって、長いのもあり短いのもありで色々なんで、全集にする時は例えば1番と15番をカップリングするなんていうことが良く行われるのですが、この全集ではきちんと順番通りに収録しています。これはありそうでなかなかないことです。ヴァルシャイのは既に14番の東京ライブのCDを持っていましたが、買って本当に良かったです。

洪清泉の「碁が強い人はどのように上達してきたか?」

洪清泉の「碁が強い人はどのように上達してきたか?」を読了。正直な所、がっかりした本でした。確かに洪道場からは一力遼、芝野虎丸、藤沢里菜といった今をときめくプロ棋士が多数出ていますが、この本に書いてあるような内容が特別なものとは思えません。日本では「ヒカルの碁」で囲碁の底辺が広がり、たくさんの子供が棋士を目指し、そういう才能を持った棋士の卵が集まる環境として洪道場がたまたまあった、ということだと思います。強い子供同士で切磋琢磨させれば、各人の棋力は自然に伸びています。かつて同じようにプロ棋士を輩出した道場に「木谷道場」がありますが、「木谷道場での訓練の仕方」のような本は見たことがありません。木谷道場も才能のある若手を集めてお互いに切磋琢磨させたことが一番大きいと思います。

洪清泉の「碁が強い人はどのように上達してきたか?」を読了。正直な所、がっかりした本でした。確かに洪道場からは一力遼、芝野虎丸、藤沢里菜といった今をときめくプロ棋士が多数出ていますが、この本に書いてあるような内容が特別なものとは思えません。日本では「ヒカルの碁」で囲碁の底辺が広がり、たくさんの子供が棋士を目指し、そういう才能を持った棋士の卵が集まる環境として洪道場がたまたまあった、ということだと思います。強い子供同士で切磋琢磨させれば、各人の棋力は自然に伸びています。かつて同じようにプロ棋士を輩出した道場に「木谷道場」がありますが、「木谷道場での訓練の仕方」のような本は見たことがありません。木谷道場も才能のある若手を集めてお互いに切磋琢磨させたことが一番大きいと思います。

個人的には、これからはこの本に書いてあるような従来型の強くなり方とは違って、最初からコンピューターをフル活用して強くなった棋士が登場すると思います。そっちの方にずっと興味があります。詰碁が重要とか棋譜並べがどうの、とかというのはもう聞き飽きています。私個人の体験からいっても、本当の意味で囲碁の力が上がったのはコンピューターと数多く対局しだしてからです。

獅子文六の「おばあさん」

獅子文六の「おばあさん」を読了。昭和17年から19年の戦争の真っ最中に「主婦之友」に連載されたもの。タイトル通り明治生まれの「おばあさん」が主人公ですが、このおばあさんが69歳という設定にちょっと驚かされます。今なら老け込む年齢ではなく、この物語自体が成立しないのですが、当時は自然な設定だったのでしょう。このお婆さんを巡って、孫娘の結婚(養子縁組)、末の息子の自立と結婚、娘夫婦の家庭争議などを、このおばあさんが仕切って解決していくのですが、そのおばあさんの筋の通った行動が痛快です。昔の日本人の多くの人が持っていた自然な知恵という感じです。時節柄ということで、開戦をおばあさんが知るシーンがありますし、孫娘の結婚相手(養子縁組の相手)は結婚と同時に出征します。この結婚相手についてはおばあさんは最後まで「男らしさが足らない」と心配していたのですが、それがおばあさんの死の間際に解決されておばあさんは安心して死の旅に出ます。実際の自分の祖母のこととかを思い出してちょっとほろっと来る小説です。

獅子文六の「おばあさん」を読了。昭和17年から19年の戦争の真っ最中に「主婦之友」に連載されたもの。タイトル通り明治生まれの「おばあさん」が主人公ですが、このおばあさんが69歳という設定にちょっと驚かされます。今なら老け込む年齢ではなく、この物語自体が成立しないのですが、当時は自然な設定だったのでしょう。このお婆さんを巡って、孫娘の結婚(養子縁組)、末の息子の自立と結婚、娘夫婦の家庭争議などを、このおばあさんが仕切って解決していくのですが、そのおばあさんの筋の通った行動が痛快です。昔の日本人の多くの人が持っていた自然な知恵という感じです。時節柄ということで、開戦をおばあさんが知るシーンがありますし、孫娘の結婚相手(養子縁組の相手)は結婚と同時に出征します。この結婚相手についてはおばあさんは最後まで「男らしさが足らない」と心配していたのですが、それがおばあさんの死の間際に解決されておばあさんは安心して死の旅に出ます。実際の自分の祖母のこととかを思い出してちょっとほろっと来る小説です。

イリーナ・メジューエワのリストの「巡礼の年 第3年」

イリーナ・メジューエワの弾くリストの「巡礼の年 第3年」を聴きました。メジューエワは好きなピアニストで波長が合うというのか、全てのCDで叙情性豊かでかつ繊細な演奏を繰り広げます。これが手持ちのメジューエワの16枚目のCDになります。リストの「巡礼の年」も好きな曲で、これまでホルヘ・ボレットやブレンデル、ベルマンで聴いています。この第3年の中では、「エステ荘の噴水」が有名です。リストは若い頃は、ピアノのヴィルトゥオーゾ性を誇示するような曲が多いですが、晩年に近づくにつれ、内省的・宗教的な曲が多くなります。この「巡礼の年 第3年」もその一つです。「ものみな涙あり」とか「心を高めよ」とか題名もいいです。

イリーナ・メジューエワの弾くリストの「巡礼の年 第3年」を聴きました。メジューエワは好きなピアニストで波長が合うというのか、全てのCDで叙情性豊かでかつ繊細な演奏を繰り広げます。これが手持ちのメジューエワの16枚目のCDになります。リストの「巡礼の年」も好きな曲で、これまでホルヘ・ボレットやブレンデル、ベルマンで聴いています。この第3年の中では、「エステ荘の噴水」が有名です。リストは若い頃は、ピアノのヴィルトゥオーゾ性を誇示するような曲が多いですが、晩年に近づくにつれ、内省的・宗教的な曲が多くなります。この「巡礼の年 第3年」もその一つです。「ものみな涙あり」とか「心を高めよ」とか題名もいいです。

獅子文六の「信子」

獅子文六の「信子」を読了。「悦ちゃん」で人気作家になった文六が昭和13年から15年にかけて「主婦之友」に連載したもの。以前紹介した「胡椒息子」が「坊ちゃん」の設定をそのまま使っていましたが、この「信子」はさらにそのまんま女性主人公版の「坊ちゃん」です。解説によると、冒頭の汽車で上京するシーンは三四郎の影響もあるそうです。この小説の中では主人公が「胡椒息子」の映画を観て、自分と似ていると思うなんてシーンがあります。九州の大分(獅子文六の父の故郷です)から上京した小宮山信子が、教師として働き始めた女子校で、校長と校主-教頭の二派の間の争いにまきこまれるという展開で、ほぼそのまんま「坊ちゃん」です。違うのはその女子校の移転と校長の辞任を巡って生徒が騒ぎ出して大騒ぎになるという展開で、下村湖人の「次郎物語」の第五部あたりにもそんな展開があったような記憶があります。まあ時局柄とでも言うべきでしょうか。「胡椒息子」はあまり感心しませんでしたが、この「信子」も途中までは「坊ちゃん」の亜流振りが鼻についてあまり楽しめなかったのですが、後半の展開はなかなか良く、不覚にもちょっと涙してしまいました。「悦ちゃん」と同じくこの頃の文六の展開の巧さが光っています。ただ、大団円の話がちょっとデウス・エクス・マキーナ的ですが、まあ大衆小説というのはこういうものです。なお、NHKがこの「信子」と獅子文六の別の小説の「おばあさん」をくっつけて「信子とおばあちゃん」という昭和44年の朝の連続ドラマを作り、原作とまったく違う話になり獅子文六が憤慨していたみたいです。今年放映された「悦ちゃん」のTVドラマの台本もかなりひどかったですが、NHKは昔からそういうことをやっていたんですね。

獅子文六の「信子」を読了。「悦ちゃん」で人気作家になった文六が昭和13年から15年にかけて「主婦之友」に連載したもの。以前紹介した「胡椒息子」が「坊ちゃん」の設定をそのまま使っていましたが、この「信子」はさらにそのまんま女性主人公版の「坊ちゃん」です。解説によると、冒頭の汽車で上京するシーンは三四郎の影響もあるそうです。この小説の中では主人公が「胡椒息子」の映画を観て、自分と似ていると思うなんてシーンがあります。九州の大分(獅子文六の父の故郷です)から上京した小宮山信子が、教師として働き始めた女子校で、校長と校主-教頭の二派の間の争いにまきこまれるという展開で、ほぼそのまんま「坊ちゃん」です。違うのはその女子校の移転と校長の辞任を巡って生徒が騒ぎ出して大騒ぎになるという展開で、下村湖人の「次郎物語」の第五部あたりにもそんな展開があったような記憶があります。まあ時局柄とでも言うべきでしょうか。「胡椒息子」はあまり感心しませんでしたが、この「信子」も途中までは「坊ちゃん」の亜流振りが鼻についてあまり楽しめなかったのですが、後半の展開はなかなか良く、不覚にもちょっと涙してしまいました。「悦ちゃん」と同じくこの頃の文六の展開の巧さが光っています。ただ、大団円の話がちょっとデウス・エクス・マキーナ的ですが、まあ大衆小説というのはこういうものです。なお、NHKがこの「信子」と獅子文六の別の小説の「おばあさん」をくっつけて「信子とおばあちゃん」という昭和44年の朝の連続ドラマを作り、原作とまったく違う話になり獅子文六が憤慨していたみたいです。今年放映された「悦ちゃん」のTVドラマの台本もかなりひどかったですが、NHKは昔からそういうことをやっていたんですね。

SFの古典的名作について

SFの古典的名作を実はあまり読んでいなくて、アーサー・クラークの「幼年期の終わり」を読んだのは光文社から新訳が出たのがきっかけですし、フレドリック・ブラウンの「火星人ゴー・ホーム」と「発狂した宇宙」を読んだのはつい最近で、「デューン」に至っては先日です。それで思うんですけど、これらのSFの名作って、純粋SF的な科学的要素だけでなく、多くの場合何か別の要素がミックスされて作られているケースが多いような気がします。たとえば「幼年期の終わり」はイギリス人が大好きなオカルトとSFを混ぜ合わせたものです。(アーサー・クラークは超常現象大好き人間として知られています。)またフレドリック・ブラウンの「火星人ゴー・ホーム」は一見火星人というSF的な素材を使いながら、そこで論じられているのは哲学の唯我論(私が考える故に世界は存在する、という中二病的な考え方。)です。「デューン」もSFに色んな宗教的要素を混ぜ合わせたもののように思います。

別にそういうのが悪いとは言いませんが、私としてはジェームズ・パトリック・ホーガンの三部作の最初の作品である「星を継ぐもの」みたいな純SFが好きです。

NHK杯戦囲碁 山城宏9段 対 蘇耀国8段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が山城宏9段、白番が蘇耀国8段の対戦です。勝った方が3回戦進出で井山裕太7冠王と対戦します。布石は4手目で白が左下隅を目外しに構えたのがちょっと珍しかったですが、蘇8段は研究済みの布石のようです。黒が左下隅に小目にかかったのに白は右下隅にかかり返しました。右下隅でツケヒキの定石となり白は先手で切り上げ、左下隅のハサミに回りました。この展開は蘇8段が良く研究しているようで、結局白が下辺と左辺の両方を打った形になり白が打ち回していました。ただ局後の感想で左辺を4間に開いたのが開きすぎで、後で黒に打ち込まれ局面が紛糾しました。黒は左辺打ち込みの後で左上隅にも手を付けていき結局劫になりました。劫争いの最中に白は下辺から左下隅に利かしていきましたが、ここで黒が受けを間違え、単にへこんで受けるべき所を余分なハネツギを打ってしまいました。このハネツギを打っても尚、左下隅には劫にする手があり、結局へこむ事になりました。それ以上に罪が大きかったのは中央の切断した白に下辺の白に渡ってつながる手が残ったことです。劫争いは結局白が勝ち、左上隅から左辺を大きく地にしました。黒の劫の代償は小さくここで形勢は白に大きく傾きました。黒は中央に尚眼のはっきりしない石を抱えていましたが、その石から中央の白にツケノビて、上辺と右辺のどちらかを大きく囲う手を見合いにしました。白は強く戦わず安全に打ったので、ここで黒はある程度盛り返しました。しかし白も上辺に手を付けそこで活きましたので、やはり形勢は白有利で、盤面でも白地が多い形勢でした。最後右辺に侵入した白からうまい寄せを打たれ、黒はおそらく投げ場を求めて抵抗しましたが上手くいかず、ここで黒の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が山城宏9段、白番が蘇耀国8段の対戦です。勝った方が3回戦進出で井山裕太7冠王と対戦します。布石は4手目で白が左下隅を目外しに構えたのがちょっと珍しかったですが、蘇8段は研究済みの布石のようです。黒が左下隅に小目にかかったのに白は右下隅にかかり返しました。右下隅でツケヒキの定石となり白は先手で切り上げ、左下隅のハサミに回りました。この展開は蘇8段が良く研究しているようで、結局白が下辺と左辺の両方を打った形になり白が打ち回していました。ただ局後の感想で左辺を4間に開いたのが開きすぎで、後で黒に打ち込まれ局面が紛糾しました。黒は左辺打ち込みの後で左上隅にも手を付けていき結局劫になりました。劫争いの最中に白は下辺から左下隅に利かしていきましたが、ここで黒が受けを間違え、単にへこんで受けるべき所を余分なハネツギを打ってしまいました。このハネツギを打っても尚、左下隅には劫にする手があり、結局へこむ事になりました。それ以上に罪が大きかったのは中央の切断した白に下辺の白に渡ってつながる手が残ったことです。劫争いは結局白が勝ち、左上隅から左辺を大きく地にしました。黒の劫の代償は小さくここで形勢は白に大きく傾きました。黒は中央に尚眼のはっきりしない石を抱えていましたが、その石から中央の白にツケノビて、上辺と右辺のどちらかを大きく囲う手を見合いにしました。白は強く戦わず安全に打ったので、ここで黒はある程度盛り返しました。しかし白も上辺に手を付けそこで活きましたので、やはり形勢は白有利で、盤面でも白地が多い形勢でした。最後右辺に侵入した白からうまい寄せを打たれ、黒はおそらく投げ場を求めて抵抗しましたが上手くいかず、ここで黒の投了となりました。

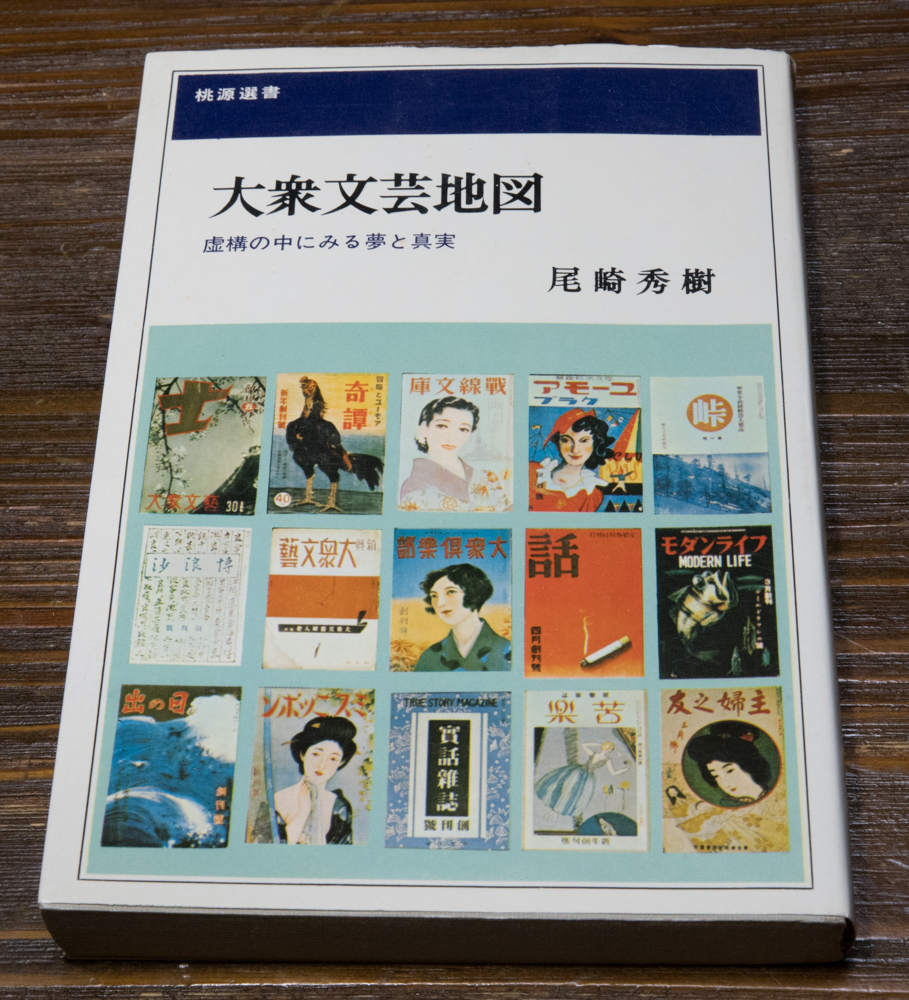

尾崎秀樹の「大衆文芸地図 虚構の中にみる夢と真実」

尾崎秀樹の「大衆文芸地図 虚構の中にみる夢と真実」を読了。昭和44年に、数多くの大衆小説を復刊させた桃源社から出たもの。大衆小説作家19人を取り上げた作家論です。もちろん白井喬二は含まれていますが、何故か国枝史郎はありません。尾崎秀樹は白井喬二の葬儀の時に弔辞を述べていますが、その中で言及されている白井の戦後の作品は、短篇の「怪盗マノレスク」と「明治女学校図」だけです。私はこの選択にとても不満があります。白井の戦後の短篇の中でこの2作は大した作品ではありません。短篇の中から選ぶのなら、「坂田金時」「石川五右衛門」「助六」なんかの方が作品としてはずっと上です。それに「国を愛すされど女も」や「天海僧正」のような長篇作品もまったく無視されているのも不満です。そういう訳で私は尾崎秀樹が白井の戦後作品を短篇以外はほとんど読んでいなかったのではないかという疑いを持っていましたが、この本では「捕物にっぽん志」や「鳴滝日記」などの作品が紹介されていますから、まったく読んでいなかった訳ではないようです。

尾崎秀樹の「大衆文芸地図 虚構の中にみる夢と真実」を読了。昭和44年に、数多くの大衆小説を復刊させた桃源社から出たもの。大衆小説作家19人を取り上げた作家論です。もちろん白井喬二は含まれていますが、何故か国枝史郎はありません。尾崎秀樹は白井喬二の葬儀の時に弔辞を述べていますが、その中で言及されている白井の戦後の作品は、短篇の「怪盗マノレスク」と「明治女学校図」だけです。私はこの選択にとても不満があります。白井の戦後の短篇の中でこの2作は大した作品ではありません。短篇の中から選ぶのなら、「坂田金時」「石川五右衛門」「助六」なんかの方が作品としてはずっと上です。それに「国を愛すされど女も」や「天海僧正」のような長篇作品もまったく無視されているのも不満です。そういう訳で私は尾崎秀樹が白井の戦後作品を短篇以外はほとんど読んでいなかったのではないかという疑いを持っていましたが、この本では「捕物にっぽん志」や「鳴滝日記」などの作品が紹介されていますから、まったく読んでいなかった訳ではないようです。

他には林不忘(長谷川海太郎、牧逸馬、谷譲次)についてはあまり情報を持っていなかったので、それを補足できて有用でした。