手紙の作法、追加。今は「前略」に対応する結びは「草々」になっていますが、元々は「早々」の方が多く使われていました。「取り急ぎ」という感じは「早々」の方が出ると思います。「草々」はどちらかと言えば「草々不一」の形で使われる方が多かったと思います。「草々」は走り書きで、「不一(ふいつ)」は言いたいことを尽くせず、という意味で、元々中国の奉書前後式という極めて煩雑な手紙の作法の最後で「不盡」とか書いていたのを日本人が真似するようになったのが「敬具」とか「不一」などの後文です。

カテゴリー: Culture

「謹啓ー敬具」問題ー大正時代の手紙の書き方本の説明

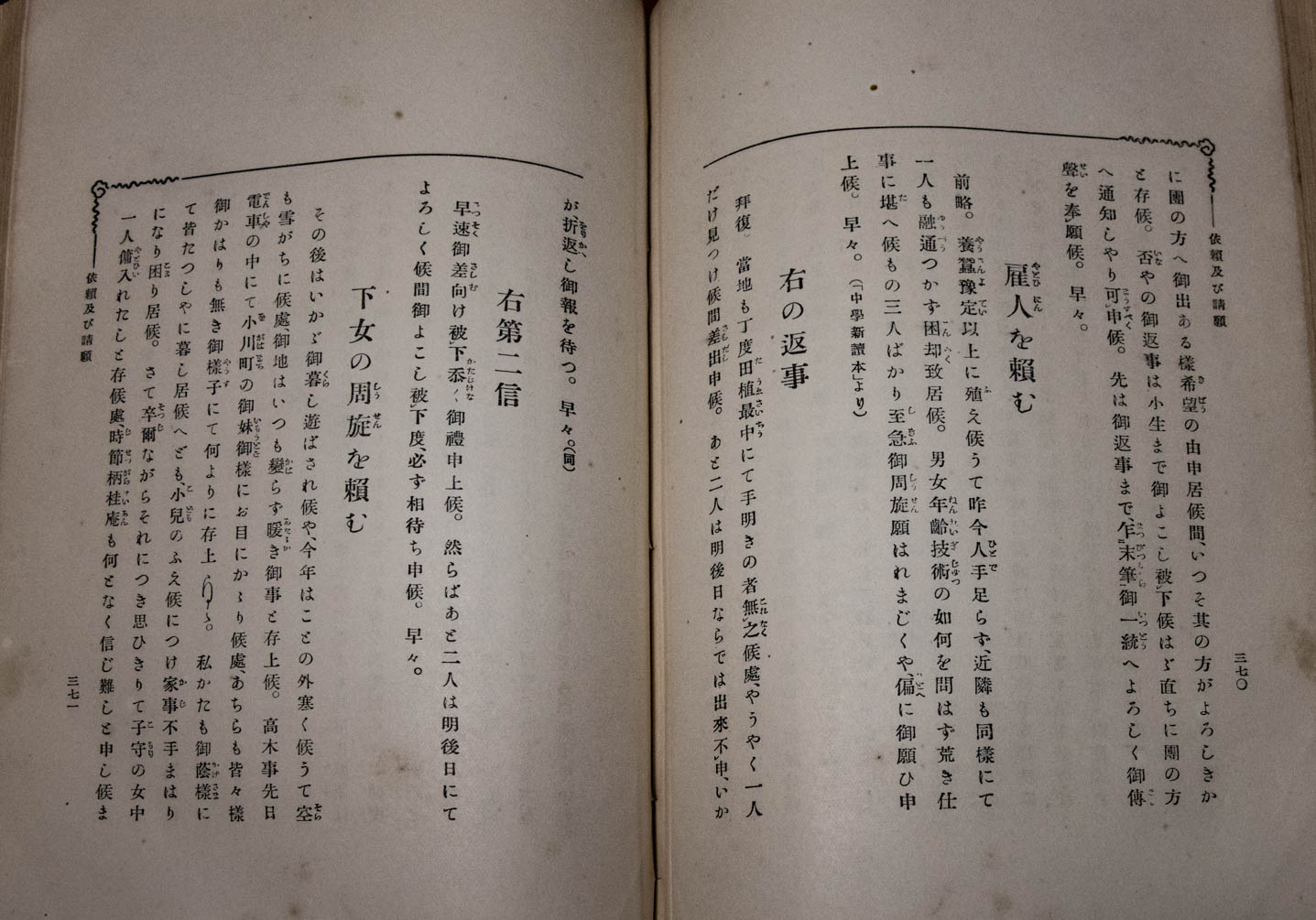

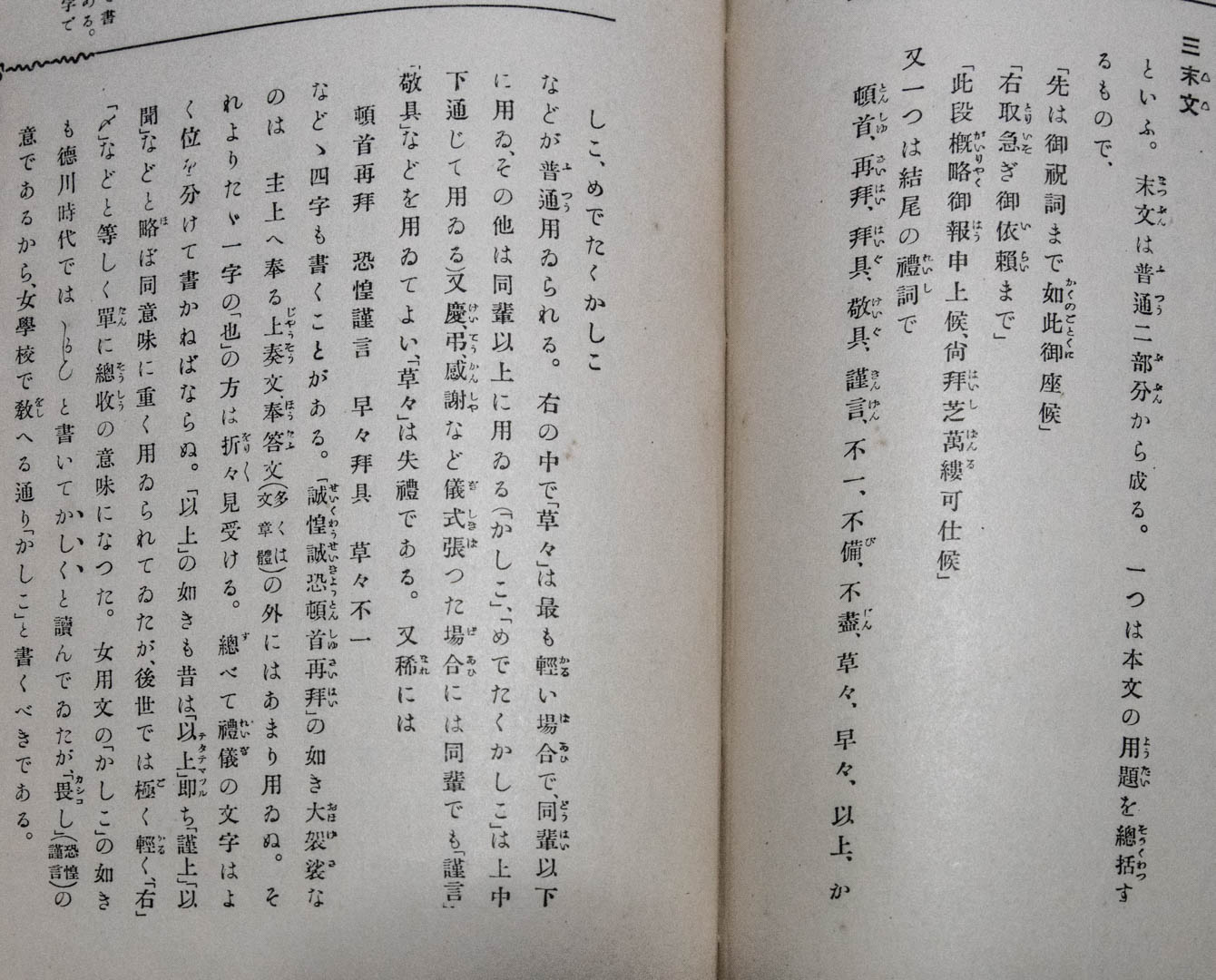

芳賀矢一・杉谷代水合編「書翰文講話及び文範」(冨山房、大正2年初版の手紙の書き方と例文集で、当時の大ベストセラー)にて、手紙の前文(拝啓など)、と末文(敬具)などについて確認しました。

(1)そもそもこの手の「拝啓」「敬具」等は候文の手紙用であり、口語文の手紙では本来は付ける必要無し。

(2)江戸時代までは前文は「一筆啓上仕候」などと書いたが、明治になって簡略化されて2文字が多くなった。但し「頓首再拝」「恐惶謹言」などの4文字タイプも使われていた。

(3)拝啓の場合は敬具、謹啓の場合は謹言、といった前文と末文が呼応するといったことはまったく書いてない。

(4)「慶弔、感謝など儀式張った場合には同輩でも「謹言」「敬具」を用いてよい。」とあり、そもそも敬具も謹言も元はある意味堅苦しい上位者への手紙に使うものであり、またその2つとも慶弔の場合に用いて良いとあり、「謹言」が「敬具」より丁寧、ということも言っていない。

要は時間が経って候文が廃れていくと、その本来の書き方が分らなくなり、いつしか「謹啓の後は謹言で結ぶ」といったローカルルールを勝手に作り出す人が出てきて、それがあたかも正しい用法のように思われるようになっただけだと思います。または「格別のご高配」と同じで、本来目上にしか使わなかった「謹啓」が多用されるのは、ともかく丁寧に書けばOKという、敬意のエスカレーション現象かと思います。

(ちなみにジャストシステム時代に冨山房に電話し、この書籍の著作権について問い合わせたことがありますが{候文の例文集を作ろうとしていました}、口頭ですが「自由に使って良い」という返事でした。本当はどこかがこの本再版して欲しいんですが。復刊ドットコムに登録はしています。また、芳賀矢一、杉谷代水共に没後70年以上が過ぎており、著作権は失効しています。)それから、ローカルルールと言えば、封書の閉じる所には現在は「〆」(というよりメ)と書くと教わったと思いますが、これは元々女性用であり、男性は「緘」「糊」「封」などを使っていました。私は高校の時に漢文の先生に、「緘」と書けと教わりました。今でも一部の官公庁とか銀行などで、スタンプで「緘」を押したものを見ることがあります。

謹啓-敬具、は問題ありません。

日経ビジネスの河合薫という人の文章から。安倍元総理の国葬の招待状についてのエッセイに以下の文章がありました。

==========================================

「招待状の頭語は「謹啓」なのに、結語は「敬具」というお粗末ぶり。」

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00118/00214/?n_cid=nbpnb_fbed

===========================================

「敬具」つつしんで具す(申し上げる、「具申」の具)という意味で、冒頭が「謹啓」の場合でもOKです。最近、こういう自分の限られた知識だけが正しいと思い込み、人の書いたものにけちを付ける人が多いという典型例として紹介させていただきます。画像は大修館の明鏡国語辞典第二版です。私はジャストシステムに勤務していた時に、手紙のソフトの企画に携わっていた(ソフトは単体のソフトとしては日の目を見ず、その時に整備した例文が一太郎の中に入っている程度です。)ので、手紙の書き方については、普通の人より詳しいですし、大正2年に出た芳賀矢一・杉谷代水合編の「書翰文講話及び文範」という候文の手紙例文が多数入った本も持っています。

「敬具」つつしんで具す(申し上げる、「具申」の具)という意味で、冒頭が「謹啓」の場合でもOKです。最近、こういう自分の限られた知識だけが正しいと思い込み、人の書いたものにけちを付ける人が多いという典型例として紹介させていただきます。画像は大修館の明鏡国語辞典第二版です。私はジャストシステムに勤務していた時に、手紙のソフトの企画に携わっていた(ソフトは単体のソフトとしては日の目を見ず、その時に整備した例文が一太郎の中に入っている程度です。)ので、手紙の書き方については、普通の人より詳しいですし、大正2年に出た芳賀矢一・杉谷代水合編の「書翰文講話及び文範」という候文の手紙例文が多数入った本も持っています。

しかし、この「謹啓ー敬具」を間違いだと言い張る人であれば、この候文も「前略」で始っているのに「(頓首)謹言」で終っているのはおかしい(「草々」でなければならない)とか言うんでしょうね。ちなみに「草々」は同輩以下に使うもので、このようなお詫びの手紙には合いません。(出だしが「前略」なのは詫び状なので、時候の挨拶等は省いてまずはお詫びします、という意味での使用です。)要するに昔は手紙の書き方は法律で決まっていた訳では当然なく、状況に応じて色々な書き方があったのに、今はそれが固定化されたルールのように考えられていて、自分が教えられた、学んだのと違うと間違いだと決めつけるのでしょう。大体今手紙を書く人は激減していますから。

ちなみにビジネスの手紙で多用されている「平素は格別のご高配賜り深謝申し上げます」という言い方も、文字通り読めば「貴社はこの世の中であり得ないような非常な程度の便宜を当社に図っていただきましたので心から感謝します。」という異常に誇張した文章になります。たかがビジネスの関係であれば「日頃はご高配賜り有り難うございす。」「平素はご配慮を賜り御礼申し上げます」とか書けばいい訳です。「格別の御高配」は、強調が二重になっていて却って嘘臭く響きます。このことは以前、大修館の「言語」という雑誌の編集長をされていた方から教わりました。

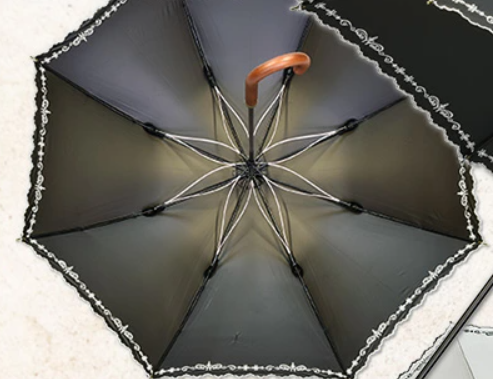

傘の藤骨と桜骨

小学生の頃(昭和40年代の半ば~後半くらい)に、当時はまだ安いビニール傘が普及しておらず、傘は貴重品で傘の折れた骨を修理する人がいました。おそらくそういった人から聞いた話だと思いますが、傘の骨で中央から直線状に伸びている通常のを藤の花が垂れているのと同じということで「藤骨」といい、それに対し根元が二重になっていてまるで桜の花のように見えるのを「桜骨」といい、桜骨の方がはるかに丈夫と教わったことがあります。しかし、コストや重さの問題なのかやがて桜骨の傘も桜骨という言葉も見かけなくなりました。インターネットで検索が出来るようになってから、「藤骨」「桜骨」で検索しても何もヒットしなかったので、本当にそういう言葉があったのかと自分の記憶を疑うようになっていました。しかし、今日また「桜骨」で検索したら、写真のように何と桜骨の傘がちゃんとそう表記されて販売されていました。これも昭和の遺産と思い紹介しておきます。

小学生の頃(昭和40年代の半ば~後半くらい)に、当時はまだ安いビニール傘が普及しておらず、傘は貴重品で傘の折れた骨を修理する人がいました。おそらくそういった人から聞いた話だと思いますが、傘の骨で中央から直線状に伸びている通常のを藤の花が垂れているのと同じということで「藤骨」といい、それに対し根元が二重になっていてまるで桜の花のように見えるのを「桜骨」といい、桜骨の方がはるかに丈夫と教わったことがあります。しかし、コストや重さの問題なのかやがて桜骨の傘も桜骨という言葉も見かけなくなりました。インターネットで検索が出来るようになってから、「藤骨」「桜骨」で検索しても何もヒットしなかったので、本当にそういう言葉があったのかと自分の記憶を疑うようになっていました。しかし、今日また「桜骨」で検索したら、写真のように何と桜骨の傘がちゃんとそう表記されて販売されていました。これも昭和の遺産と思い紹介しておきます。

寒川神社

追悼 中根千枝先生

中根千枝先生が亡くなられました。

学生時代1年間、社会人類学、文化人類学の基礎を中根先生から学びました。一般教養ではなく、教養学科での少人数の授業です。定番のジョークは「私がフィールドワークである部族の村とかに行くと、最初の反応は『今度来たのはありゃ男か、女か?』」というものでした。女性で最初の東大名誉教授になられました。最初の半年で文化人類学の基礎として、マリノフスキーの「西太平洋の遠洋航海者」、ラドクリフ・ブラウンの「アンダマン島民」、そしてレヴィ・ストロースなどの古典的名著について教わり、次の半年で婚姻関係やクランなどの社会人類学の基礎を教わりました。

学問だけではなくて、国際人としてのマナー、例えば「日本人がイギリスで2人で日本語で話している時にイギリス人が来たら、会話の言語は3人の共通で理解出来る英語に切り替えるべき」といったことも教わりました。また、ベストセラーとなった「タテ社会の人間関係」は今日でも価値を失っていない名著だと思います。心よりご冥福をお祈りします。

ヘイリー・アルセノーさん

Time誌の8/23-8/30号を読んで出てきた、SpaceXのInspiraton4というあるIT会社社長が主催する宇宙飛行ミッションの4人のクルーの中の唯一の女性である、ヘイリー・アルセノーさん。美人だし格好いい!

非常に健康そうに見えますが、子供の時骨肉腫で生死の境を彷徨い生還したという経歴を持っています。(現在29歳)彼女の左の大腿骨は金属の人工骨で、人工骨を体内に持つ人が宇宙に出るのは初めてだそうです。現在、テネシー州メンフィスの小児科専門のセント・ジュード・チルドレンズ・リサーチ病院の医療助手です。元々このフライトがその病院のためのチャリティーを兼ねていて、この病院の従業員を一人選ぶということで彼女が選ばれたものです。この病院に入院している多くの重病の子供たちが、同じような経験を持つ彼女が宇宙に行くことで、きっと大きな希望を与えられることでしょう。

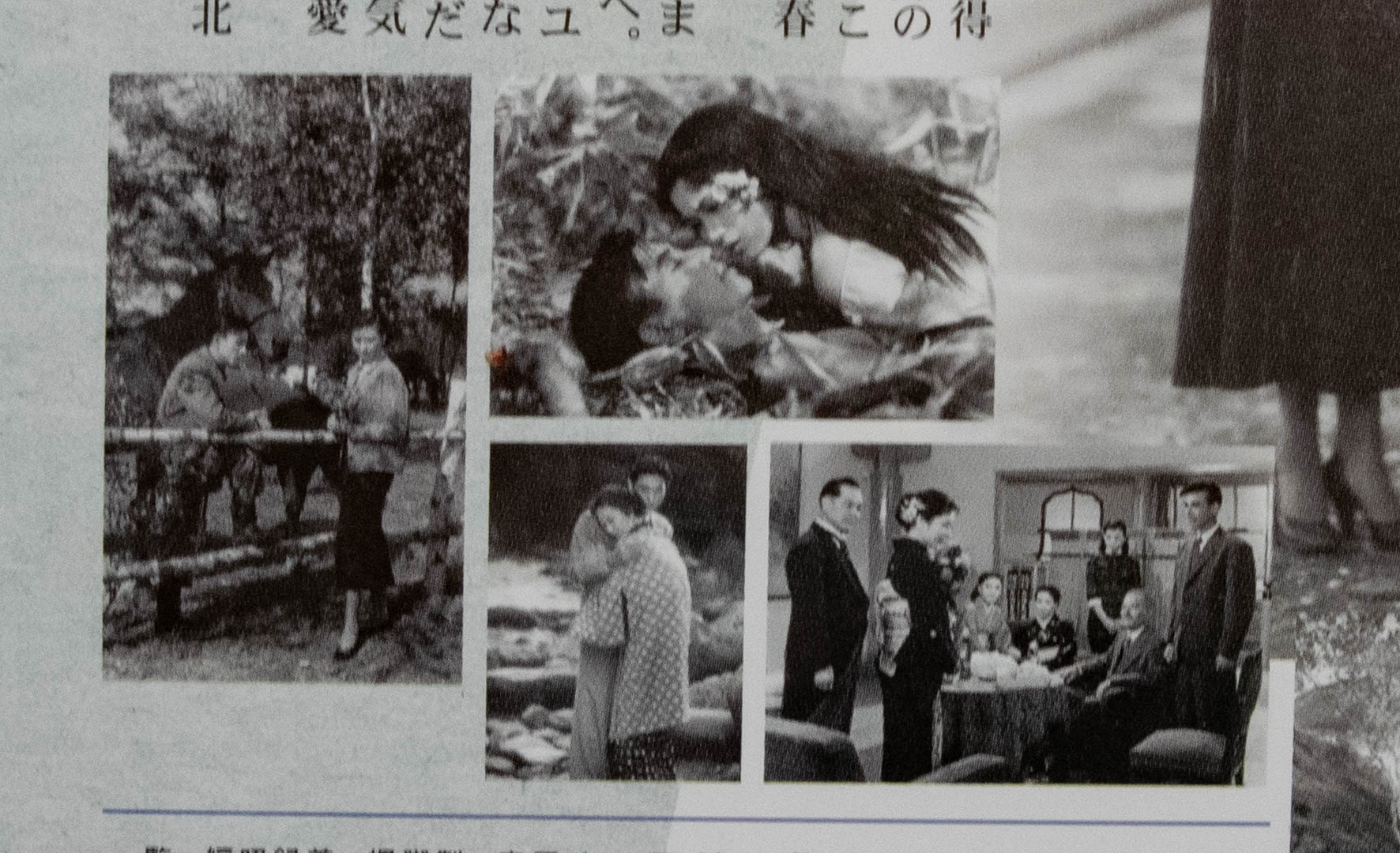

「君の名は」第2部におけるアイヌ女性の描写について

今日のオンラインの英会話で、「君の名は」(新海監督のアニメではなく、ラジオドラマ+映画の)の第2部でアイヌの女性が典型的な(少数民族への)偏見を持って描写されているというのをテーマにして話しました。北原三枝が演じるアイヌのユミという娘は、ヒロインの真知子と正反対で、情熱的で大胆で行動的でという感じで描かれています。つまりはビゼー(メリメ)のカルメンと同じです。

今日のオンラインの英会話で、「君の名は」(新海監督のアニメではなく、ラジオドラマ+映画の)の第2部でアイヌの女性が典型的な(少数民族への)偏見を持って描写されているというのをテーマにして話しました。北原三枝が演じるアイヌのユミという娘は、ヒロインの真知子と正反対で、情熱的で大胆で行動的でという感じで描かれています。つまりはビゼー(メリメ)のカルメンと同じです。

しかし、最近「まつろはぬもの」というアイヌと日本人の混血で語学の天才であったことから松岡洋右の密偵となって戦地を飛び回ったシクルシイという人の自伝を読んでいたら、彼の祖父が彼の出生(大正7年4月29日→昭和天皇と同じ日生まれ)を役場に届けにいった時の話が出てきます。そこに役場の人間のセリフとして「あんたの娘は誰とでも寝るんだな」というのが出てきます。それを聞いた彼の祖父は激怒していますが、しかし実際に3人の男性と関係し5人の子供を産んでいたようです。この女性が特異な存在なのか、アイヌの女性の一般傾向として性道徳的に緩いのかは判定が難しいですが、実際に日本人とアイヌの混血がかなり顕著に認められるという事実も考えると、このユミというキャラクターは、必ずしも脚本を書いた菊田一夫の偏見だけからではなく、少なくともユミのような性格のアイヌの娘がいてもおかしくはない、という了解があったような気がしてきました。(この「君の名は」第二部のアイヌ文化の描写については、実際のアイヌの人がチェックしていた、という話も聞いています。)一歩間違うとそれこそ思い込みによる偏見になりますので注意が必要なことを自戒しています。

小室圭さん・眞子様について外野があれこれ言うのは止めよ。

最近、Yahooニュースを見る度に、小室圭さん・眞子様関係のニュースを片っ端から「今後表示しない」にしています。

最近、Yahooニュースを見る度に、小室圭さん・眞子様関係のニュースを片っ端から「今後表示しない」にしています。

小室圭さんと眞子様については、最初は爽やかな印象を受けました。しかしその後の色々な報道でその爽やかさはかなり減少しました。しかし、小室さんはまだ一般人です、そして明確な罪を犯した訳でもないのに、何故ここまでひどく言われなければならないのでしょうか?はっきり言って批判する人は表では道徳的な発言をしているように見せかけて、裏で動いているのは単なるやっかみの感情です。故山本夏彦翁の言う「茶の間の正義」です。つい最近、女子プロレスラーのある方がネットでの心ない批判の殺到が原因で自殺しました。もし小室さんが自殺したり、眞子様が一生結婚しないと言い出したとしたら、一体誰が責任を取るのでしょうか?はっきり言ってこれはネット上での集団による特定個人への「いじめ」「ハラスメント」以外の何物でもありません。関係の無い人はこれ以上あれこれ口を出すのは止めてください。