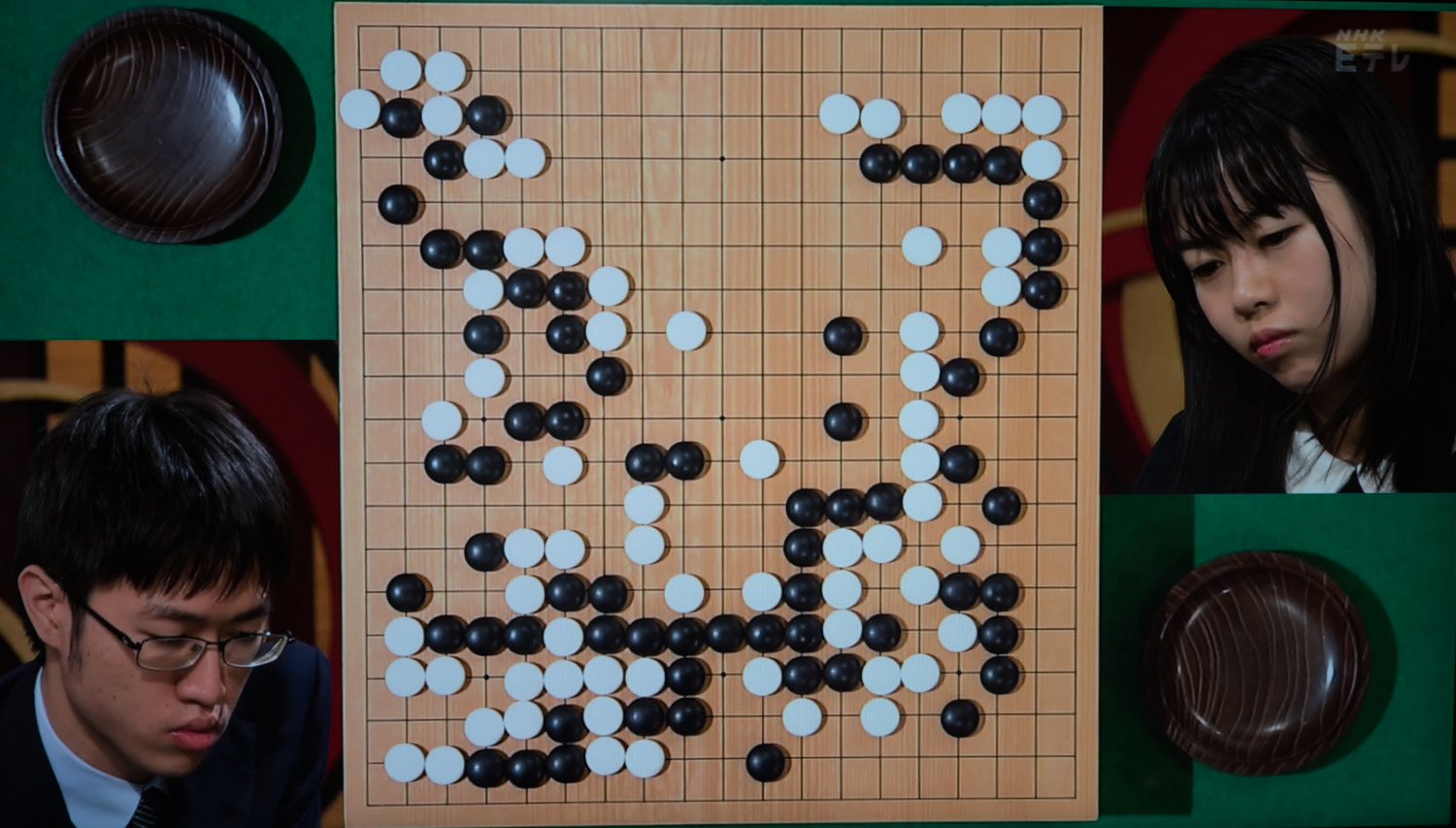

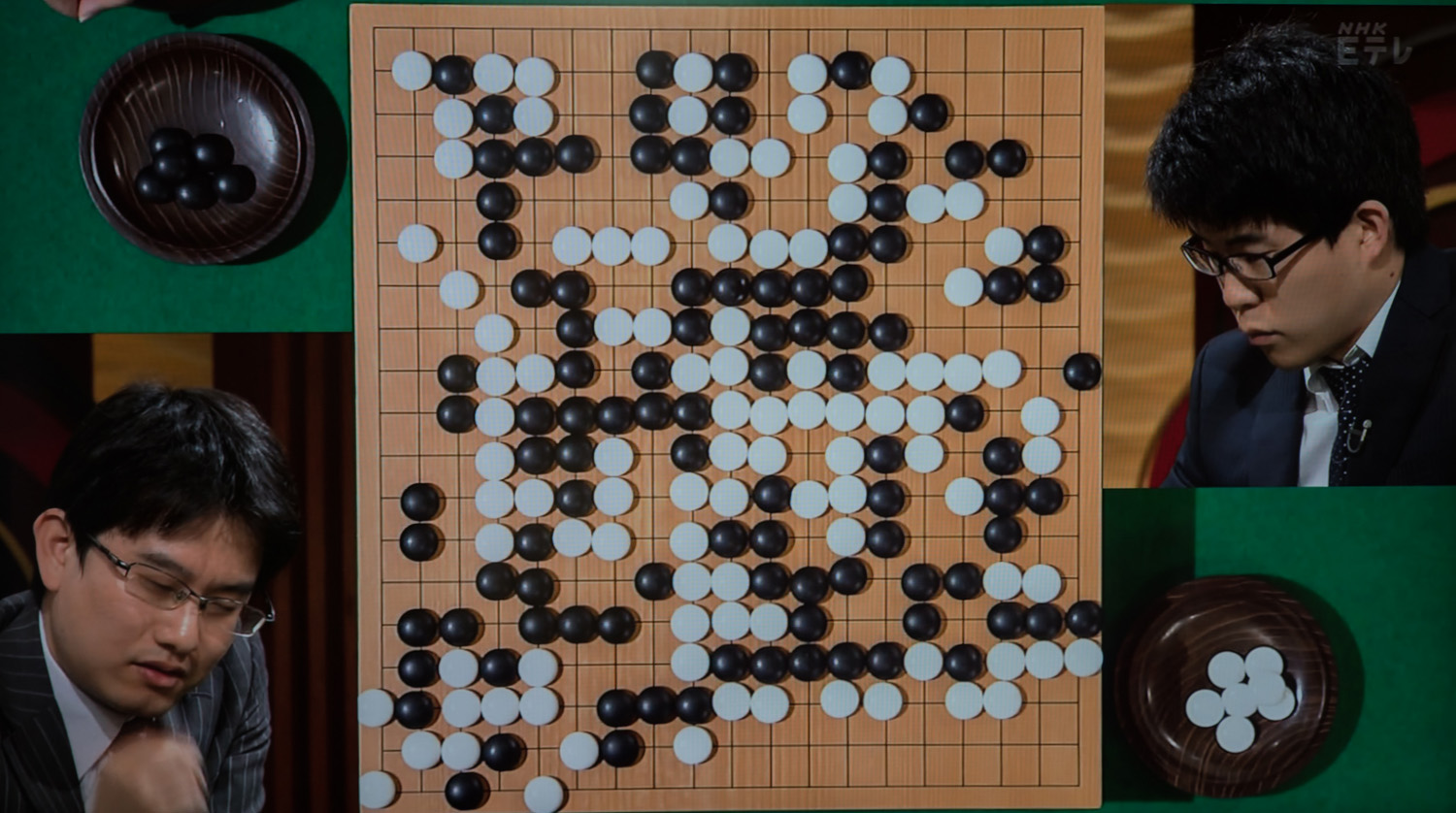

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が許家元8段、白番が上野愛咲美2段の、今打てているバリバリの2人の対戦です。特に許家元8段はついこの間井山裕太7冠王から碁聖のタイトルを3-0のストレートで奪取したばかりです。乗っている若手同士の対局は実に面白く。特に下辺から黒が左下隅に利かしに行った時、白が反発して黒に対しノゾキを決行したのに黒が更に反発して下辺右からの白にノゾキ返した所が実に面白い攻防でした。下辺の攻防は互角だったと思いますが、白が左辺の黒を攻めに行った時に黒はただ逃げるのではなく、左下隅と中央の白の連絡の不備をとがめて、下辺の黒からじっと伸びを打ちました。これが俗手のように見えて厳しい実戦的な好手でした。白の中央は切り離されて弱くなり、また左下隅も手を入れないと黒から劫にする手があり、結局後手を引いたのは痛く、黒が明らかにポイントを上げました。その後中央の攻防で、中央の白が完全に黒に包囲される寸前というタイミングで、白は下辺を出ましたが、黒は受けずに中央を伸びきり、白が下辺の黒4子を取り、黒が中央の白をほぼ取るという振り替わりになりました。その後白は下辺右から延びる白を攻めたてられ、その間に黒は白に2カ所でノゾキを打って右辺を地にし、更に中央も厚くなったので中央の白が完全に取られました。また、黒はそれでも緩まず左上隅に手を付けていきました。白はこの黒を攻めながら上辺を目一杯囲おうとしましたが、黒は緩まず白に切りを入れました。白はその切った黒を大きく取ろうとしましたがうまく行かず、ここで白の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が許家元8段、白番が上野愛咲美2段の、今打てているバリバリの2人の対戦です。特に許家元8段はついこの間井山裕太7冠王から碁聖のタイトルを3-0のストレートで奪取したばかりです。乗っている若手同士の対局は実に面白く。特に下辺から黒が左下隅に利かしに行った時、白が反発して黒に対しノゾキを決行したのに黒が更に反発して下辺右からの白にノゾキ返した所が実に面白い攻防でした。下辺の攻防は互角だったと思いますが、白が左辺の黒を攻めに行った時に黒はただ逃げるのではなく、左下隅と中央の白の連絡の不備をとがめて、下辺の黒からじっと伸びを打ちました。これが俗手のように見えて厳しい実戦的な好手でした。白の中央は切り離されて弱くなり、また左下隅も手を入れないと黒から劫にする手があり、結局後手を引いたのは痛く、黒が明らかにポイントを上げました。その後中央の攻防で、中央の白が完全に黒に包囲される寸前というタイミングで、白は下辺を出ましたが、黒は受けずに中央を伸びきり、白が下辺の黒4子を取り、黒が中央の白をほぼ取るという振り替わりになりました。その後白は下辺右から延びる白を攻めたてられ、その間に黒は白に2カ所でノゾキを打って右辺を地にし、更に中央も厚くなったので中央の白が完全に取られました。また、黒はそれでも緩まず左上隅に手を付けていきました。白はこの黒を攻めながら上辺を目一杯囲おうとしましたが、黒は緩まず白に切りを入れました。白はその切った黒を大きく取ろうとしましたがうまく行かず、ここで白の投了となりました。

カテゴリー: Igo

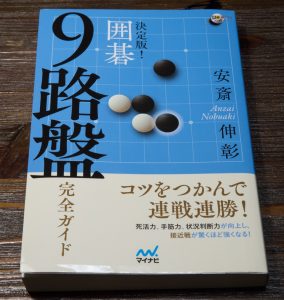

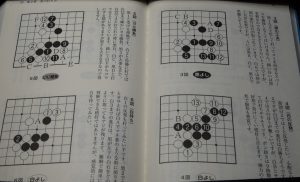

安斎伸彰7段の「決定版!囲碁9路盤完全ガイド」

安斎伸彰7段の「決定版!囲碁9路盤完全ガイド」を読了しました。私は、囲碁の基本トレーニングとしてずっとAI(最近は「天頂の囲碁(Zen)」)との9路盤対局を繰り返してきました。9路盤で19路盤の布石の勉強をするのはほぼ不可能ですが、接近戦や死活のトレーニングとしては9路盤は非常に優れていると思います。最近、「トライボーディアン」という、囲碁9路盤、将棋、オセロの3つの異なるボードゲームを同時に行う大会が行われており、以前より9路盤への関心が高まっているようで、そこにこの本が登場しました。黒の初手を「天元」「星」「高目」の3つに限定し、初手以降の変化手順を研究したものです。しかし、9路盤とはいえ、一つの図の手順はそれなりに長く、私の棋力ではちょっと変化を追い切れない感じです。また「完全ガイド」となっていますが、AIが打ってくる手を全て網羅しているものでもありません。19路盤に比べて石が置ける場所はわずか81箇所に過ぎませんが、それでも変化は膨大であり、この本一冊で全てがカバーされたりはしません。

安斎伸彰7段の「決定版!囲碁9路盤完全ガイド」を読了しました。私は、囲碁の基本トレーニングとしてずっとAI(最近は「天頂の囲碁(Zen)」)との9路盤対局を繰り返してきました。9路盤で19路盤の布石の勉強をするのはほぼ不可能ですが、接近戦や死活のトレーニングとしては9路盤は非常に優れていると思います。最近、「トライボーディアン」という、囲碁9路盤、将棋、オセロの3つの異なるボードゲームを同時に行う大会が行われており、以前より9路盤への関心が高まっているようで、そこにこの本が登場しました。黒の初手を「天元」「星」「高目」の3つに限定し、初手以降の変化手順を研究したものです。しかし、9路盤とはいえ、一つの図の手順はそれなりに長く、私の棋力ではちょっと変化を追い切れない感じです。また「完全ガイド」となっていますが、AIが打ってくる手を全て網羅しているものでもありません。19路盤に比べて石が置ける場所はわずか81箇所に過ぎませんが、それでも変化は膨大であり、この本一冊で全てがカバーされたりはしません。

一つ嬉しかったのは、私が以前からAIに対する有力な手として打っている、星の対抗布石で、付けて跳ねた時、引くのではなく突っ張る手が、この本(右側写真右上の図)で「こういう風に忙しく打ちたい」ということで推奨の手になっていることです。この手については、以前このブログの中で紹介しています。

NHK杯戦囲碁 結城聡9段 対 山田規三生9段

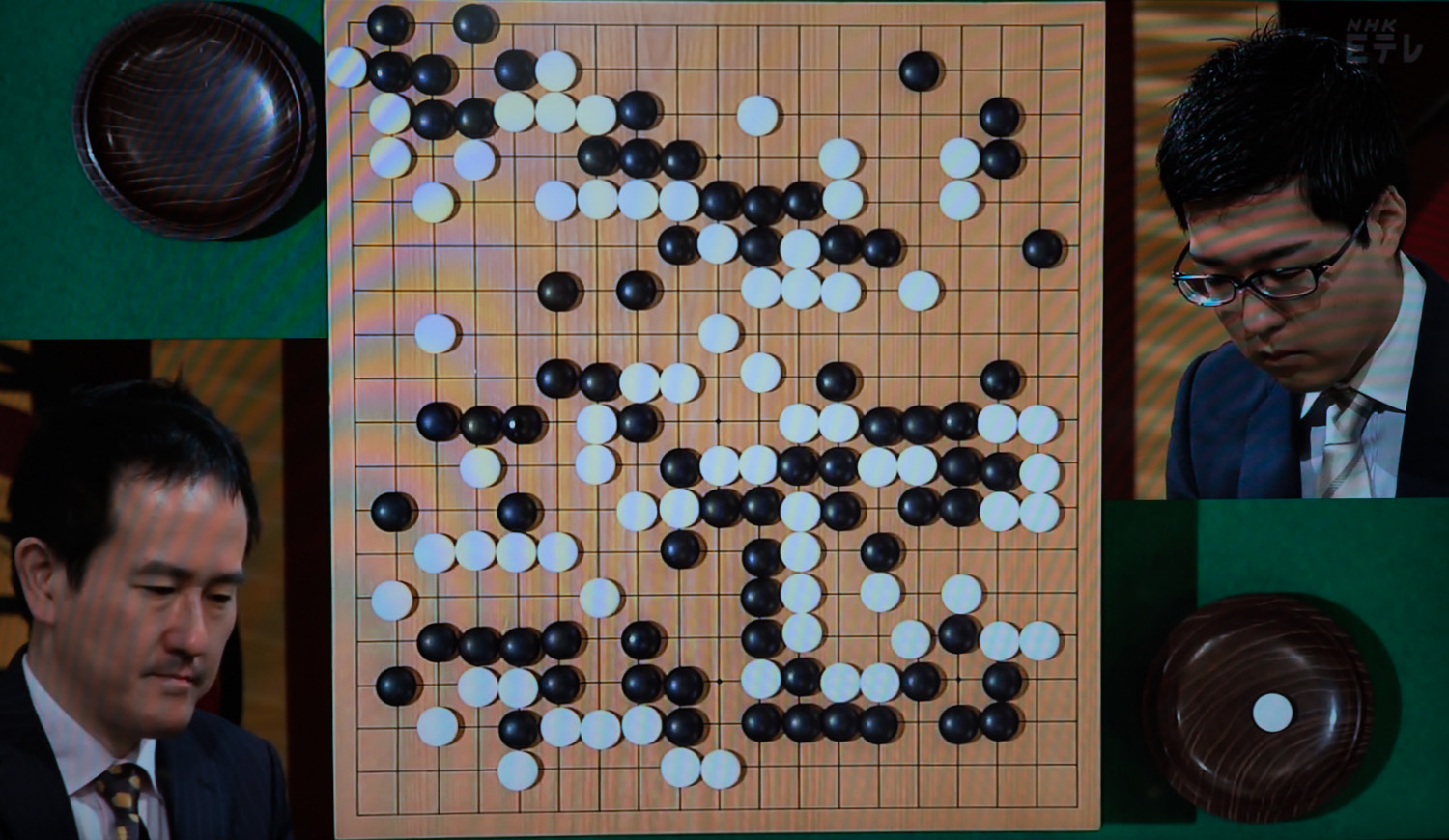

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が結城聡9段、白番が山田規三生9段のほぼ同世代の対決です。布石で右下隅で黒が下辺で厚みを築き、白が隅で大きく実利を取るという分かれになりました。しかし白は本手では2線に下がって隅を取りきるべきなのをある意味欲張って右辺に一間に飛びました。局後の感想戦で示されたことは、黒からすぐにでも劫にする手があり、白の一間トビは失着でした。しかしこの劫は結局決行されず、局面が大きく動いたのは、白が左辺の黒に対して左下隅からツケふくらんで利かしに行った時でした。白からすれば黒に一手守らせてから右辺に回る予定であり、それが実現していれば白が優勢だったと思います。しかし黒は反発して中央を一本出てからハサミ付け、白に継がしました。この結果中央の白と左下隅の白の連絡に不備が生じ、黒から両ノゾキを打たれてしまいました。この結果中央の白は左下隅から切り離され独自に活きなくてはならなくなりました。黒は下辺に厚みがあり、こういう展開になるとその厚みが100%働いて来ます。黒は更に中央の白を攻めながら右上隅から右辺を大きくまとめることが出来、黒の理想的展開になりました。更には序盤の白の借金である右下隅の劫も残っており、結局中央の白は活きるだけの手はあったと思いますが、それでは右辺が大きくまとまって勝てません。なので白は右辺になだれ込んで黒地を消しながら活きることを目指しましたが上手く行きませんでした。最後は左辺の黒との攻め合いを目指しましたが、これも眼を取ること自体が大変で手が長く、ここで白の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が結城聡9段、白番が山田規三生9段のほぼ同世代の対決です。布石で右下隅で黒が下辺で厚みを築き、白が隅で大きく実利を取るという分かれになりました。しかし白は本手では2線に下がって隅を取りきるべきなのをある意味欲張って右辺に一間に飛びました。局後の感想戦で示されたことは、黒からすぐにでも劫にする手があり、白の一間トビは失着でした。しかしこの劫は結局決行されず、局面が大きく動いたのは、白が左辺の黒に対して左下隅からツケふくらんで利かしに行った時でした。白からすれば黒に一手守らせてから右辺に回る予定であり、それが実現していれば白が優勢だったと思います。しかし黒は反発して中央を一本出てからハサミ付け、白に継がしました。この結果中央の白と左下隅の白の連絡に不備が生じ、黒から両ノゾキを打たれてしまいました。この結果中央の白は左下隅から切り離され独自に活きなくてはならなくなりました。黒は下辺に厚みがあり、こういう展開になるとその厚みが100%働いて来ます。黒は更に中央の白を攻めながら右上隅から右辺を大きくまとめることが出来、黒の理想的展開になりました。更には序盤の白の借金である右下隅の劫も残っており、結局中央の白は活きるだけの手はあったと思いますが、それでは右辺が大きくまとまって勝てません。なので白は右辺になだれ込んで黒地を消しながら活きることを目指しましたが上手く行きませんでした。最後は左辺の黒との攻め合いを目指しましたが、これも眼を取ること自体が大変で手が長く、ここで白の投了となりました。

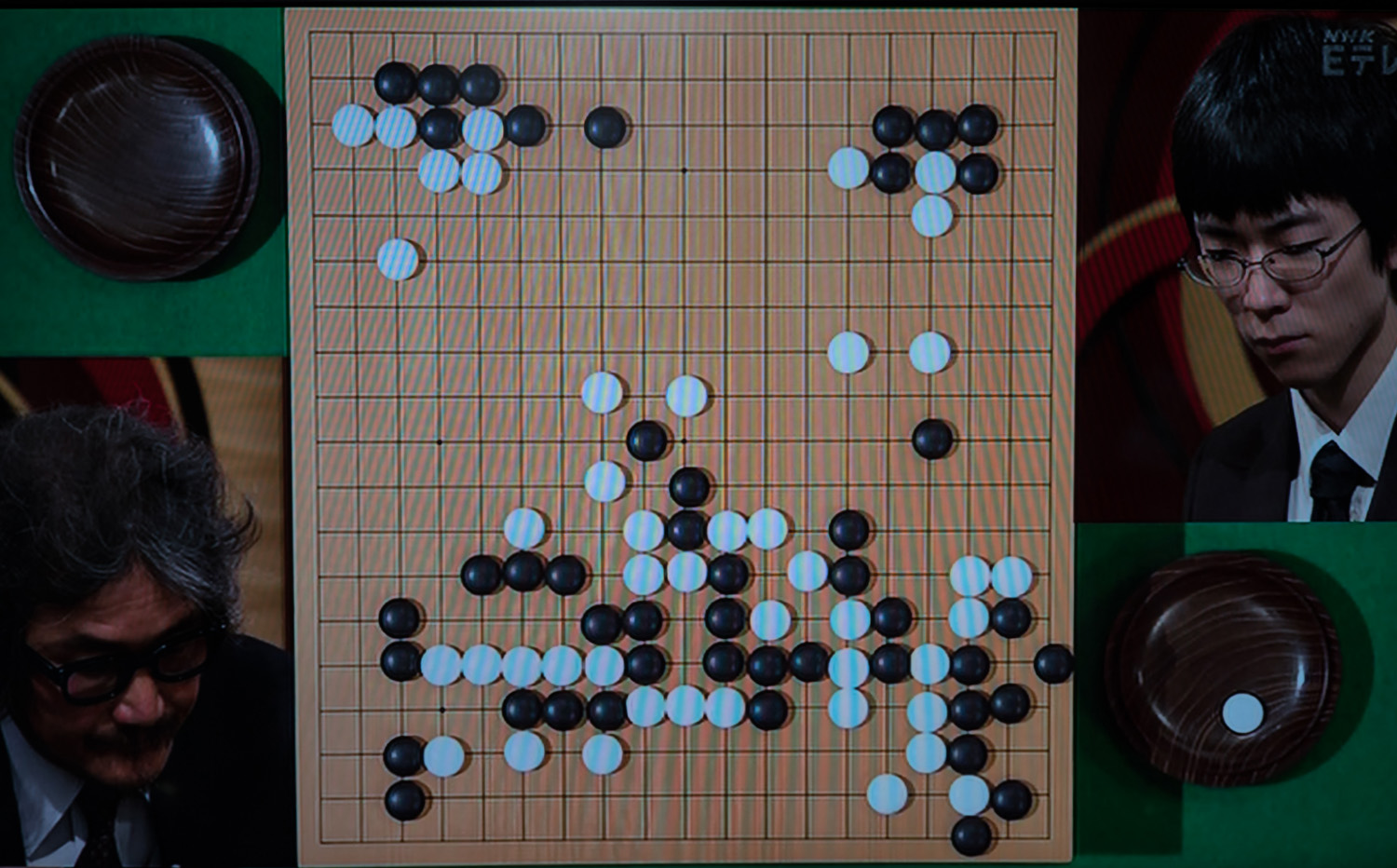

NHK杯戦囲碁 趙治勲名誉名人 対 芝野虎丸7段

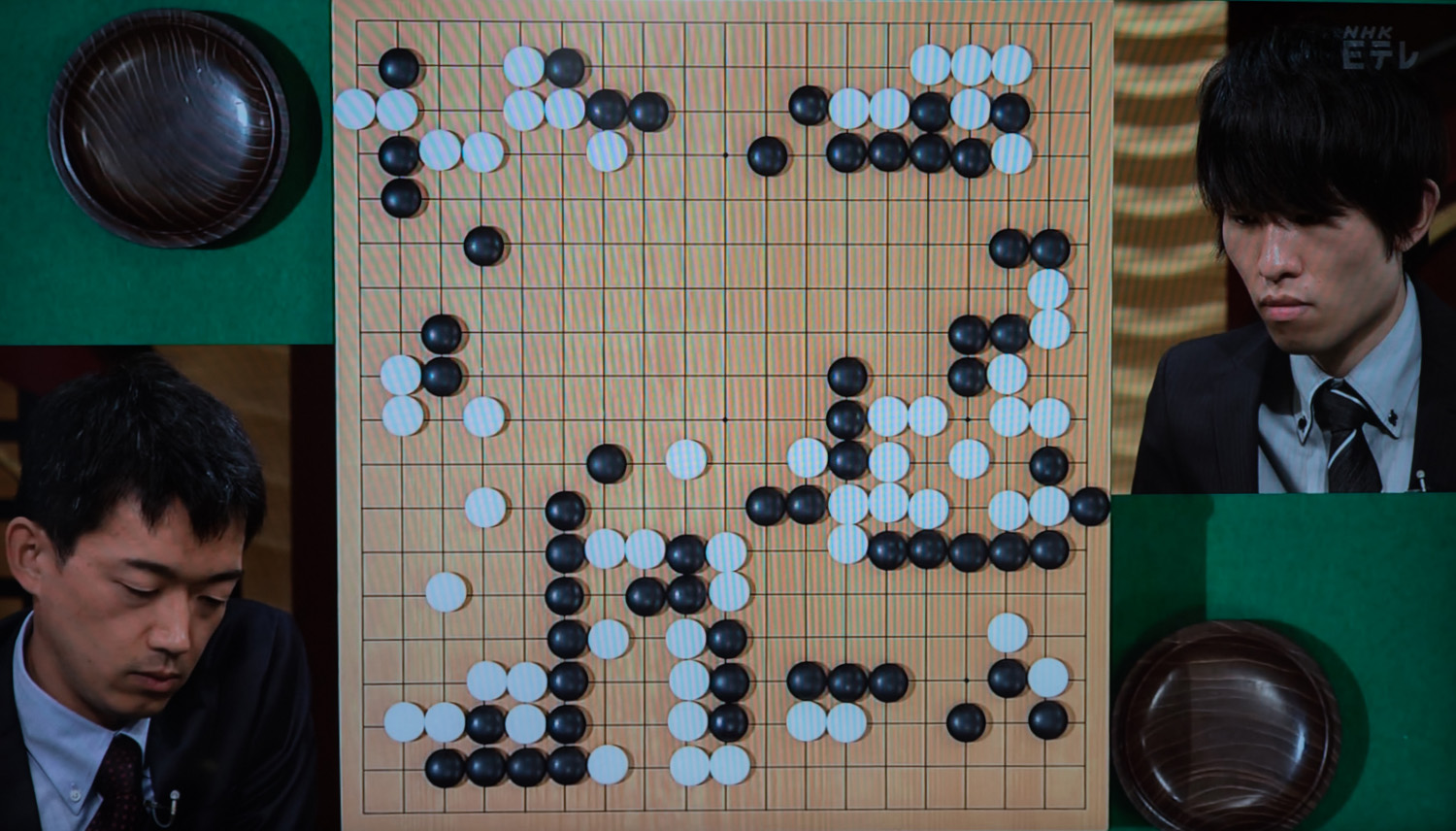

本日のNHK杯戦の囲碁はTOEIC受験のため、録画で視聴。黒番が趙治勲名誉名人、白番が芝野虎丸7段という、年齢差43歳という、往年の名棋士対新鋭バリバリという興味深い対戦でした。黒の趙名誉名人は1、3、5手目がすべて三々でした。先週の伊田篤史9段は2、4、6手目がすべて三々でした。もっとも1、3手の向かい三々の布石は趙名誉名人は全盛期から打っていたように思います。違うのはAIの影響で相手の星の構えにいきなり三々に入るところです。そういう風に趙名誉名人がひたすら実利に走ったので、対する芝野7段は当然厚みから模様を張る展開になりました。白の下辺から右辺にかけての構えに、趙名誉名人がらしく相対的に深く打ち込んで行きました。芝野7段は、右下隅で黒から切り取りがあった所をかけついで隅の黒に利かした後、打ち込んだ石にボウシしました。その後の一連の攻防で、黒は目一杯の手を打ち続けましたが、誤算があったのが取られていた黒2子を逃げ出したことで、この黒はその後色々やっても結局取られで、ここで黒は大きく損をしました。しかしここからの黒の趙名誉名人の粘りと反撃が見事で、下辺からの石は我慢して左辺に連絡し、今度は右辺に出ていき、右辺を荒らしながら、同時に右上隅の白への攻めを見ました。この打ち方はかなり効果的で一時かなり挽回したかなと思いました。しかし右上隅の白を攻めようとした時、白が右辺から下に一間に飛んで、黒を逆に切り離しました。結局攻め合いになるのですが、白の方が一手長く、結局中央の攻め合いで白に黒数子を取り込まれ,更には右辺でも白二子を取り込むことがかなわず、結局ここで黒の投了となりました。芝野7段の読みの的確さと、趙名誉名人の粘りの両方が楽しめました。

本日のNHK杯戦の囲碁はTOEIC受験のため、録画で視聴。黒番が趙治勲名誉名人、白番が芝野虎丸7段という、年齢差43歳という、往年の名棋士対新鋭バリバリという興味深い対戦でした。黒の趙名誉名人は1、3、5手目がすべて三々でした。先週の伊田篤史9段は2、4、6手目がすべて三々でした。もっとも1、3手の向かい三々の布石は趙名誉名人は全盛期から打っていたように思います。違うのはAIの影響で相手の星の構えにいきなり三々に入るところです。そういう風に趙名誉名人がひたすら実利に走ったので、対する芝野7段は当然厚みから模様を張る展開になりました。白の下辺から右辺にかけての構えに、趙名誉名人がらしく相対的に深く打ち込んで行きました。芝野7段は、右下隅で黒から切り取りがあった所をかけついで隅の黒に利かした後、打ち込んだ石にボウシしました。その後の一連の攻防で、黒は目一杯の手を打ち続けましたが、誤算があったのが取られていた黒2子を逃げ出したことで、この黒はその後色々やっても結局取られで、ここで黒は大きく損をしました。しかしここからの黒の趙名誉名人の粘りと反撃が見事で、下辺からの石は我慢して左辺に連絡し、今度は右辺に出ていき、右辺を荒らしながら、同時に右上隅の白への攻めを見ました。この打ち方はかなり効果的で一時かなり挽回したかなと思いました。しかし右上隅の白を攻めようとした時、白が右辺から下に一間に飛んで、黒を逆に切り離しました。結局攻め合いになるのですが、白の方が一手長く、結局中央の攻め合いで白に黒数子を取り込まれ,更には右辺でも白二子を取り込むことがかなわず、結局ここで黒の投了となりました。芝野7段の読みの的確さと、趙名誉名人の粘りの両方が楽しめました。

NHK杯戦囲碁 山下敬吾9段 対 伊田篤史8段

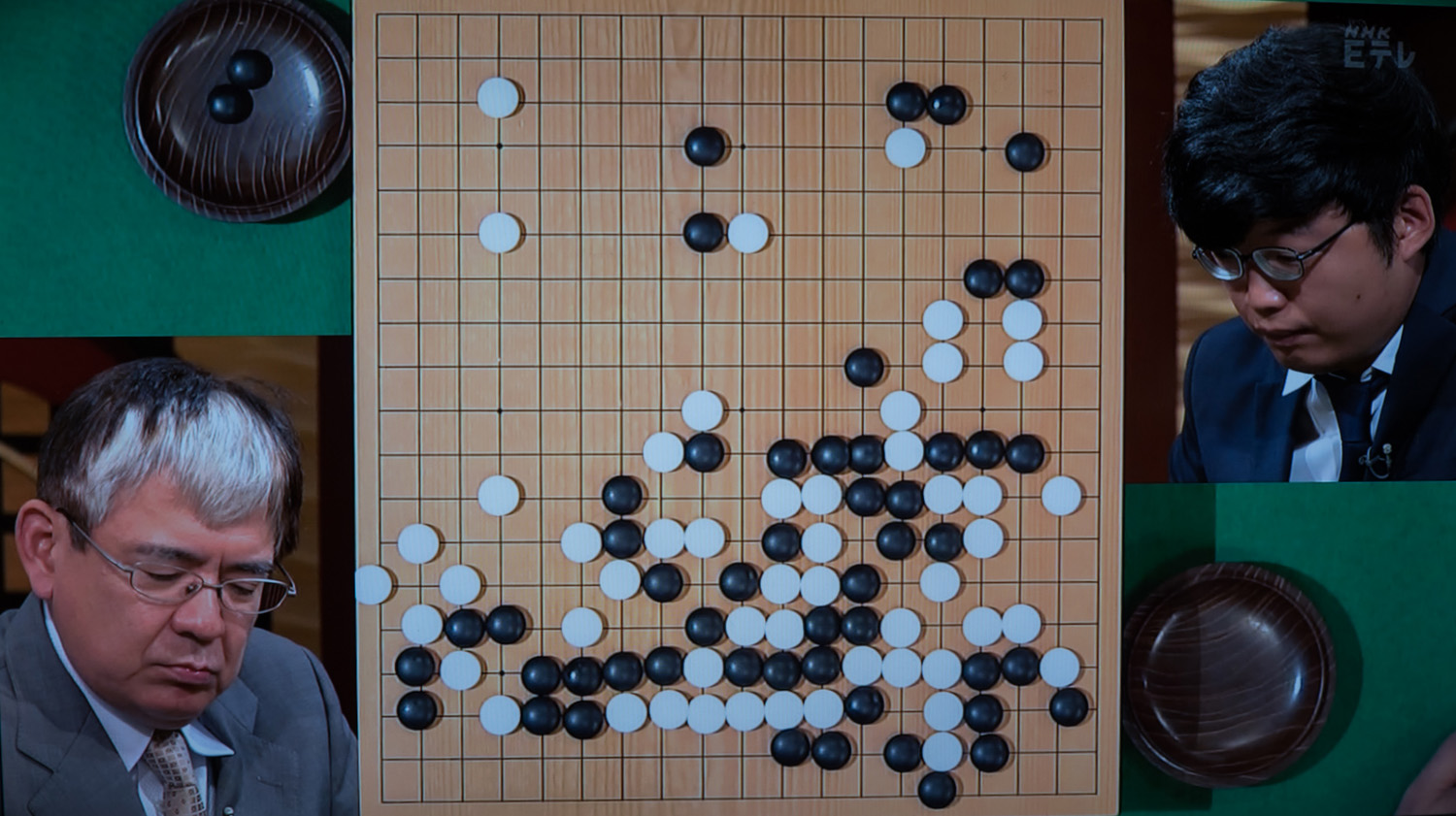

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が山下敬吾9段、白番が伊田篤史8段の対戦です。この2人はどちらも本因坊丈和並みの豪腕で、がっぷり噛み合う対局です。これまでの対戦成績も五分五分のようです。布石は伊田8段の作戦なのか、2隅を三々、さらに黒の星の構えにも三々入りと徹底した実利作戦です。黒は必然的に中央が厚くなりました。まず白は上辺に入っていき、黒は眼を取って攻めたてましたが、白の右上隅とからめたしのぎで、上辺は取りあえず白がほぼ活き形になりました。次に白は右辺に入っていきました。ここでも黒は白を厳しく攻め、白は右辺に一眼も無い格好で中央に逃げました。黒は地合では白に大きく先行されて、取りあえずこの右辺の白を攻め続けるしかありませんでした。黒はそこで厳しい手で白を攻めましたが、白にうまくかわされて空振り気味でした。白は右辺から下辺に進出し、多少の薄みはあるもののほぼ右下隅の白と連絡し、安心しました。黒は頑張らないといけない形勢で、取りあえず左下隅の白を攻めて自身を厚くし、また左辺の白にかぶせて中央を厚くし、白の大石を分断する手を打ちました。白は右辺からの石は取りあえず先手一眼ありましたが、後一眼を作るのが大変でした。しかし包囲する黒もあちこち薄く、戦いは予断を許しませんでした。白は右辺下部に仕掛けていき、ここが大きな劫になりました。劫材はしかし黒に多く、結局劫は黒が勝ちました。しかし白は劫材で中央の黒と右辺の黒を切り離しました。ここの劫は2段劫で黒から解消するには2手必要でした。その1手の余裕を使って白は左上隅から中央に延びる黒の一段を攻めました。この黒を攻める手がすべて劫材になり、劫は白が勝ち、中央の黒を取って右辺の白は大きく活きました。その代償で右下隅と下辺の白は黒から突き出され、下辺は黒地になり、右下隅も黒からもう一手打てば死という大きな振り替わりになりました。しかし左上隅から延びる黒はまだ活きていおらず結局ここも劫になりました。劫は黒が勝ちましたが白は代償で右上隅と右辺すべてを地に、大きくリードし、黒の投了となりました。豪腕通しの見応えのある碁でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が山下敬吾9段、白番が伊田篤史8段の対戦です。この2人はどちらも本因坊丈和並みの豪腕で、がっぷり噛み合う対局です。これまでの対戦成績も五分五分のようです。布石は伊田8段の作戦なのか、2隅を三々、さらに黒の星の構えにも三々入りと徹底した実利作戦です。黒は必然的に中央が厚くなりました。まず白は上辺に入っていき、黒は眼を取って攻めたてましたが、白の右上隅とからめたしのぎで、上辺は取りあえず白がほぼ活き形になりました。次に白は右辺に入っていきました。ここでも黒は白を厳しく攻め、白は右辺に一眼も無い格好で中央に逃げました。黒は地合では白に大きく先行されて、取りあえずこの右辺の白を攻め続けるしかありませんでした。黒はそこで厳しい手で白を攻めましたが、白にうまくかわされて空振り気味でした。白は右辺から下辺に進出し、多少の薄みはあるもののほぼ右下隅の白と連絡し、安心しました。黒は頑張らないといけない形勢で、取りあえず左下隅の白を攻めて自身を厚くし、また左辺の白にかぶせて中央を厚くし、白の大石を分断する手を打ちました。白は右辺からの石は取りあえず先手一眼ありましたが、後一眼を作るのが大変でした。しかし包囲する黒もあちこち薄く、戦いは予断を許しませんでした。白は右辺下部に仕掛けていき、ここが大きな劫になりました。劫材はしかし黒に多く、結局劫は黒が勝ちました。しかし白は劫材で中央の黒と右辺の黒を切り離しました。ここの劫は2段劫で黒から解消するには2手必要でした。その1手の余裕を使って白は左上隅から中央に延びる黒の一段を攻めました。この黒を攻める手がすべて劫材になり、劫は白が勝ち、中央の黒を取って右辺の白は大きく活きました。その代償で右下隅と下辺の白は黒から突き出され、下辺は黒地になり、右下隅も黒からもう一手打てば死という大きな振り替わりになりました。しかし左上隅から延びる黒はまだ活きていおらず結局ここも劫になりました。劫は黒が勝ちましたが白は代償で右上隅と右辺すべてを地に、大きくリードし、黒の投了となりました。豪腕通しの見応えのある碁でした。

NHK杯戦囲碁 三村智保9段 対 村川大介8段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が三村智保9段、白が村川大介8段の対戦です。布石は三村9段の初手が三々だったのがやや意外でしたが、その後は比較的オーソドックスな布石で、特に右上隅の三々への肩付き定石は囲碁を覚えてすぐにマスターした定石の一つで最近ではきわめて珍しいと思います。今風になったのは白が右下隅の黒の大ゲイマジマリの開いた方の石に付けていったことで、AI風の手でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が三村智保9段、白が村川大介8段の対戦です。布石は三村9段の初手が三々だったのがやや意外でしたが、その後は比較的オーソドックスな布石で、特に右上隅の三々への肩付き定石は囲碁を覚えてすぐにマスターした定石の一つで最近ではきわめて珍しいと思います。今風になったのは白が右下隅の黒の大ゲイマジマリの開いた方の石に付けていったことで、AI風の手でした。

その後は左辺に焦点が移りましたが、黒が左辺に割り打ちした石から開かないで、左下隅にスソガカリしたのがちょっとした作戦でした。白はその間に打ち込んでいき、黒はコスんで顔を出しましたが、左下隅の三々を白に打たれて結果的に左辺で根無し草の石が二つ出来たのがどうだったか。黒は厚い手を続けて打ちましたがその間に白は左辺から右上隅と左下隅から下辺で地を稼ぎ、地合では白のリードになりました。黒は結局ケイマの連続で黒を包囲している白にツケコして分断して攻めを狙いましたが、白は上手く打って結局黒のタネ石の2子を取り込み厚くなりました。その代償で黒は右辺が厚くなりました。白はその中に取り残された数子を活用して活きに行きました。その際にただ活きるだけではなく、左下隅から延びる黒に逆襲気味に打ちました。途中で大石同士の攻め合いになるかとも思われましたが、結局活き活きになりました。黒は大石が安定しましたが、白も黒模様の中でそれなりの地をもって治まり、後は黒がどれだけ白の薄みを付いて寄り付けるかが焦点でしたが、結果的には左上隅で黒が活きたのが大きな戦果でしたが、白も右上隅で黒数子を取り込んでいて差は縮まりませんでした。最後は白が黒の左辺と上辺を切断し、上辺の黒に二眼が出来ず、ここで黒の投了となりました。

NHK杯戦囲碁 中野泰宏9段 対 本木克弥8段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が中野泰宏9段、白番が本木克弥8段の対戦でした。この碁のハイライトは下辺の攻防で、黒が下辺の白に対し、左下隅から延びる黒と連絡気味にふわっと封鎖したのに白が反発してその左に付けていった所から始まりました。黒はその過程で下辺に下がる強手を打ちました。その後はほぼ一本道で左下隅から延びる黒、下辺の白、右下隅の黒との攻め合い含みのねじり合いになりました。双方持ち時間0での読み合いでしたが、最初本木8段は下辺の白にしのぎがあると楽観していたみたいです。しかし途中から大変さを理解しようで、顔色が変わって真剣になりました。右下隅ではほとんど取られていた白を活用して一手ヨセコウに持ち込んで白が良くなったかと思いましたが、中野8段は下辺の白に冷静に切り込みを打ち、これで一気に白の手が短くなり、結局下辺と右下隅の白が全滅しました。白はその後左辺の黒全部を取りに行きましたが中野8段は捨てても十分と冷静に対応し、ここで白の投了となりました。中野8段の冷静な読みが光った一局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が中野泰宏9段、白番が本木克弥8段の対戦でした。この碁のハイライトは下辺の攻防で、黒が下辺の白に対し、左下隅から延びる黒と連絡気味にふわっと封鎖したのに白が反発してその左に付けていった所から始まりました。黒はその過程で下辺に下がる強手を打ちました。その後はほぼ一本道で左下隅から延びる黒、下辺の白、右下隅の黒との攻め合い含みのねじり合いになりました。双方持ち時間0での読み合いでしたが、最初本木8段は下辺の白にしのぎがあると楽観していたみたいです。しかし途中から大変さを理解しようで、顔色が変わって真剣になりました。右下隅ではほとんど取られていた白を活用して一手ヨセコウに持ち込んで白が良くなったかと思いましたが、中野8段は下辺の白に冷静に切り込みを打ち、これで一気に白の手が短くなり、結局下辺と右下隅の白が全滅しました。白はその後左辺の黒全部を取りに行きましたが中野8段は捨てても十分と冷静に対応し、ここで白の投了となりました。中野8段の冷静な読みが光った一局でした。

NHK杯戦囲碁 清成哲也9段 対 姜ミ侯(かん・みぬ)2段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が清成哲也9段、白番が姜ミ侯2段の対戦です。布石は最近珍しい四隅すべて方向の違う小目でクラッシックな立ち上がりでしたが、左下隅で白がコスミツケた辺りから今風になり、下辺と右下隅でほとんどねじり合いのような激しい戦いになりました。黒が積極的に仕掛けていって、下辺の白を切り離し、結局この白を全て取ってしまいました。代償で白も黒の右辺の石を取ったので互角の別れかと思われました。しかし白が下辺の白を包囲している黒を覗いて利かしに行ったのが鋭い手に見えて余計で、結局黒が左辺で出切って左下隅を取る手が一旦無くなっていたのが復活し、黒は左下隅と下辺で50目以上の大きな地を確保し、黒が形勢をリードしました。白は左辺を出来るかぎり大きくまとめる必要がありました。黒は左辺に手を付けていき、うまくいきそうでしたが、白が中央にかけてきた強手に左辺の白2子を取りにいったのが悪く、白に切り込みを打たれて眼が無くなり劫にするしか無くなりました。しかし劫材は白の方が多く、結局白が劫に勝って左辺を大きくまとめ黒は代償で右辺で取られていた3子が復活しましたが、これで形勢は不明になりました。そこで黒は右辺で白からのハサミツケがある所を受けずに頑張りましたが、すかさず白にハサミツケを決行され、最終的に黒の5子くらいが取られ手になってしまいました。ここで黒の投了となりました。姜ミ侯2段、初出場ですが2勝を挙げ、今回のダークホースになりつつあります。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が清成哲也9段、白番が姜ミ侯2段の対戦です。布石は最近珍しい四隅すべて方向の違う小目でクラッシックな立ち上がりでしたが、左下隅で白がコスミツケた辺りから今風になり、下辺と右下隅でほとんどねじり合いのような激しい戦いになりました。黒が積極的に仕掛けていって、下辺の白を切り離し、結局この白を全て取ってしまいました。代償で白も黒の右辺の石を取ったので互角の別れかと思われました。しかし白が下辺の白を包囲している黒を覗いて利かしに行ったのが鋭い手に見えて余計で、結局黒が左辺で出切って左下隅を取る手が一旦無くなっていたのが復活し、黒は左下隅と下辺で50目以上の大きな地を確保し、黒が形勢をリードしました。白は左辺を出来るかぎり大きくまとめる必要がありました。黒は左辺に手を付けていき、うまくいきそうでしたが、白が中央にかけてきた強手に左辺の白2子を取りにいったのが悪く、白に切り込みを打たれて眼が無くなり劫にするしか無くなりました。しかし劫材は白の方が多く、結局白が劫に勝って左辺を大きくまとめ黒は代償で右辺で取られていた3子が復活しましたが、これで形勢は不明になりました。そこで黒は右辺で白からのハサミツケがある所を受けずに頑張りましたが、すかさず白にハサミツケを決行され、最終的に黒の5子くらいが取られ手になってしまいました。ここで黒の投了となりました。姜ミ侯2段、初出場ですが2勝を挙げ、今回のダークホースになりつつあります。

NHK杯戦囲碁 秋山次郎9段 対 河野臨9段

日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が秋山次郎9段、白番が河野臨9段のトッププロ同士の興味深い対局です。布石はごくオーソドックスでしたが、今時の対局でAI風の手が出ないということはまず無く、この碁でも白が右上隅の黒の小ゲイマウケに肩付きし、更に右下隅の大ゲイマジマリの星の位置に付けていったのがそうです。しかしながら布石はどちらも手堅く打っていました。局面が動いたのは黒が左辺から左上隅にすべった時で白は三々に受ければ普通ですが利かされと見て左辺の黒に付けて行きました。黒は上からハネて、どちらも石が分断され、急に戦いが始まりました。ここで白の打ち方が変幻自在というか、取られかけていた3子を更に大きくして5子にして捨て、その代わり左辺でサガリと当てを利かし、また絞って、左下隅の地模様を大きくしました。黒は5子をポン抜いてこれ以上ないくらい厚くなりましたが利かされた石のせいで石が重複気味でした。黒はその後鉄壁の厚みを活かして上辺に打ち込んでいき、白を分断しましたが、白も両方の眼形を確保して黒にチャンスを与えませんでした。その後焦点は右辺と右下隅になりました。黒は白を分断し攻めを狙いましたが、上方の白はほとんど活き形でした。それで黒は右下隅から延びる白を狙いました。その過程で下辺の白にモタレて攻めの体制を作ろうとしましたが、途中疑問手があり、白への攻めは不発で却って自分の活きを図らないといけなくなりました。ここで白が完全にリードしました。その後白が右上隅に置いて行って攻め取りにさせて締め付けるヨセを狙いましたが、白が間違えあまり締め付けが利きませんでした。そういうミスはありましたが、その後は手堅く打ち、終わってみれば白の2目半勝ちでした。

日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が秋山次郎9段、白番が河野臨9段のトッププロ同士の興味深い対局です。布石はごくオーソドックスでしたが、今時の対局でAI風の手が出ないということはまず無く、この碁でも白が右上隅の黒の小ゲイマウケに肩付きし、更に右下隅の大ゲイマジマリの星の位置に付けていったのがそうです。しかしながら布石はどちらも手堅く打っていました。局面が動いたのは黒が左辺から左上隅にすべった時で白は三々に受ければ普通ですが利かされと見て左辺の黒に付けて行きました。黒は上からハネて、どちらも石が分断され、急に戦いが始まりました。ここで白の打ち方が変幻自在というか、取られかけていた3子を更に大きくして5子にして捨て、その代わり左辺でサガリと当てを利かし、また絞って、左下隅の地模様を大きくしました。黒は5子をポン抜いてこれ以上ないくらい厚くなりましたが利かされた石のせいで石が重複気味でした。黒はその後鉄壁の厚みを活かして上辺に打ち込んでいき、白を分断しましたが、白も両方の眼形を確保して黒にチャンスを与えませんでした。その後焦点は右辺と右下隅になりました。黒は白を分断し攻めを狙いましたが、上方の白はほとんど活き形でした。それで黒は右下隅から延びる白を狙いました。その過程で下辺の白にモタレて攻めの体制を作ろうとしましたが、途中疑問手があり、白への攻めは不発で却って自分の活きを図らないといけなくなりました。ここで白が完全にリードしました。その後白が右上隅に置いて行って攻め取りにさせて締め付けるヨセを狙いましたが、白が間違えあまり締め付けが利きませんでした。そういうミスはありましたが、その後は手堅く打ち、終わってみれば白の2目半勝ちでした。

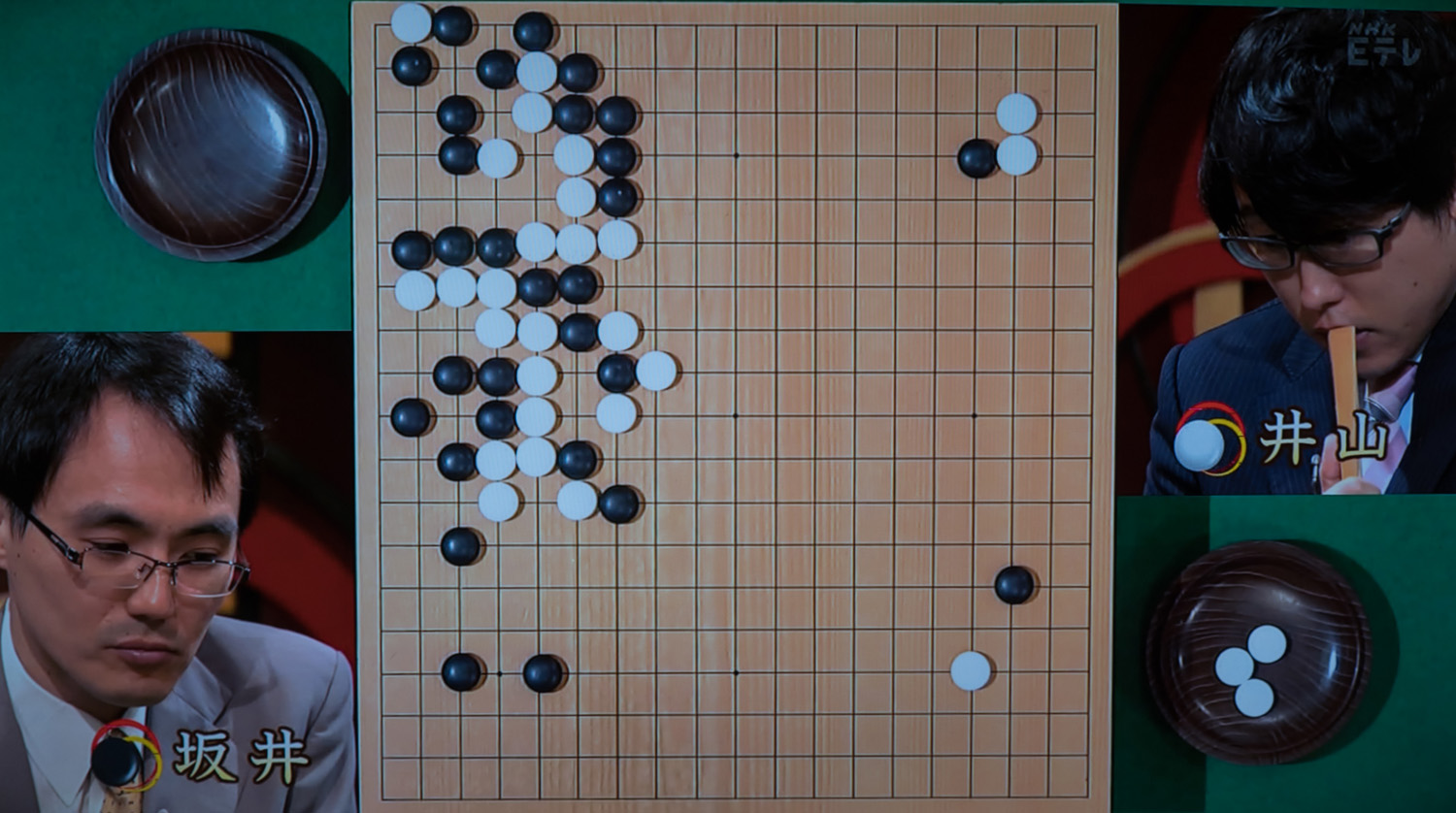

NHK杯戦囲碁 坂井秀至8段 対 井山裕太6冠王

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が坂井秀至8段、白番が井山裕太6冠王です。布石はタスキの配石で白が右上隅の黒の星にいきなり三々に入ったのが流行の打ち方でそれに対し黒が手を抜いて左上隅を両ガカリしたのはもっと最新の打ち方です。白が上辺の黒に付けて黒がはねて白が延びた時、普通は黒でツケノビ定石と同じで隅に伸び込むかあるいは一間に飛び付けるかですが坂井8段は右上隅の黒石を意識して右側から押すという手を打ちました。白は黒が延びなかった所を押さえて黒が継いだ後、左上隅で下がって隅を守れば普通なのですが、井山6冠王は左辺の黒にかけるという新手を放ちました。この結果未知の進行になり、双方序盤で持ち時間の10分を使い果たすという展開になりました。その後の進行では白は弱石を2つ持ち、苦しいかと思われましたが、ここで白は左上隅の黒に働きかけていき、劫になりました。白は中央に絶好の劫立てがあり、黒は劫に勝って左上隅を確保し上辺とも連絡しましたが、白も黒の種石2子+αを制して中央が厚くなりました。先手となった黒は右下隅にかかっていき、右辺に展開しましたが、最終的に黒が右下隅の三々に入っていき、右下隅と右辺の振り替わりになりました。この辺りやや白が厚いかなという感じで進んでいましたが左下隅で二段劫が発生しました。黒は右上隅の白の生死を劫立てにしようとしましたが、白は受けずに右下隅を包囲している黒を切断し劫を大きくしました。ここで黒が冷静に右上隅を取っていればかなり細かい形勢で、勝敗は不明でした。しかし坂井8段は足らないとみていたのか下辺で切り離された黒を助ける劫立てを打ちましたが、結局劫に負け、代償として右上隅を取りました。最後に黒は中央の白地が付きそうな所に単純に右辺から出て行くヨセを打つだけでなく、中央で手にしようと頑張りました。しかし回りの白にどこも弱い所がなく、一眼しか出来ず、ここで黒の投了となりました。坂井8段としては惜しい一戦でしたが、井山6冠王の読みの正確さが光った一局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が坂井秀至8段、白番が井山裕太6冠王です。布石はタスキの配石で白が右上隅の黒の星にいきなり三々に入ったのが流行の打ち方でそれに対し黒が手を抜いて左上隅を両ガカリしたのはもっと最新の打ち方です。白が上辺の黒に付けて黒がはねて白が延びた時、普通は黒でツケノビ定石と同じで隅に伸び込むかあるいは一間に飛び付けるかですが坂井8段は右上隅の黒石を意識して右側から押すという手を打ちました。白は黒が延びなかった所を押さえて黒が継いだ後、左上隅で下がって隅を守れば普通なのですが、井山6冠王は左辺の黒にかけるという新手を放ちました。この結果未知の進行になり、双方序盤で持ち時間の10分を使い果たすという展開になりました。その後の進行では白は弱石を2つ持ち、苦しいかと思われましたが、ここで白は左上隅の黒に働きかけていき、劫になりました。白は中央に絶好の劫立てがあり、黒は劫に勝って左上隅を確保し上辺とも連絡しましたが、白も黒の種石2子+αを制して中央が厚くなりました。先手となった黒は右下隅にかかっていき、右辺に展開しましたが、最終的に黒が右下隅の三々に入っていき、右下隅と右辺の振り替わりになりました。この辺りやや白が厚いかなという感じで進んでいましたが左下隅で二段劫が発生しました。黒は右上隅の白の生死を劫立てにしようとしましたが、白は受けずに右下隅を包囲している黒を切断し劫を大きくしました。ここで黒が冷静に右上隅を取っていればかなり細かい形勢で、勝敗は不明でした。しかし坂井8段は足らないとみていたのか下辺で切り離された黒を助ける劫立てを打ちましたが、結局劫に負け、代償として右上隅を取りました。最後に黒は中央の白地が付きそうな所に単純に右辺から出て行くヨセを打つだけでなく、中央で手にしようと頑張りました。しかし回りの白にどこも弱い所がなく、一眼しか出来ず、ここで黒の投了となりました。坂井8段としては惜しい一戦でしたが、井山6冠王の読みの正確さが光った一局でした。