朝日新聞学芸部編の「第21期囲碁名人戦全記録」を読了。第20期で、武宮正樹は見事小林光一の名人8連覇を阻止して初の名人になりましたが、その最初の防衛戦は趙治勲で、結果から先に書けば趙治勲が4勝2敗で勝ち、自身2度目の大三冠(棋聖・名人・本因坊の同時保持)を実現しました。この2人の対局となると、かなりの確率で武宮の大模様と趙治勲の実利という展開になり、局面が進んで趙治勲が武宮正樹の大模様の中にドカンと打ち込んで、その石が生きるか死ぬかの勝負になります。この時は第2戦では武宮が見事趙の石を屠り、第6戦では趙が見事にしのいで、名人を奪取しています。ただ、武宮宇宙流は、それまでよりも構えが小さく手堅くなり、明らかに趙の打ち込みを牽制するようになっているという変化がありました。

朝日新聞学芸部編の「第21期囲碁名人戦全記録」を読了。第20期で、武宮正樹は見事小林光一の名人8連覇を阻止して初の名人になりましたが、その最初の防衛戦は趙治勲で、結果から先に書けば趙治勲が4勝2敗で勝ち、自身2度目の大三冠(棋聖・名人・本因坊の同時保持)を実現しました。この2人の対局となると、かなりの確率で武宮の大模様と趙治勲の実利という展開になり、局面が進んで趙治勲が武宮正樹の大模様の中にドカンと打ち込んで、その石が生きるか死ぬかの勝負になります。この時は第2戦では武宮が見事趙の石を屠り、第6戦では趙が見事にしのいで、名人を奪取しています。ただ、武宮宇宙流は、それまでよりも構えが小さく手堅くなり、明らかに趙の打ち込みを牽制するようになっているという変化がありました。

カテゴリー: Igo

読売新聞社の「第一回/第二回 世界囲碁選手権富士通杯」

読売新聞社の「第一回/第二回 世界囲碁選手権富士通杯」を読了。この棋戦は1988年から2011年まで24回実施され、いわゆる国際棋戦としては最初のものです。この第1回/第2回は両方とも武宮正樹が優勝しました。武宮正樹は同時期にTVアジア選手権でも4年連続優勝し、「世界最強の男」と言われました。また、第1回も第2回も決勝戦は武宮正樹 対 林海峰でした。ちなみに小林光一名誉名人は、第1回では2回戦で武宮正樹に敗れ、第2回では韓国の曺薫鉉に2回戦で負けています。趙治勲名誉名人はどうかと言うと、第1回では1回戦で林海峰に負け、第2回では2回戦で中国の劉小光に負けています。お二人の名誉のために書いておくと、第4回では趙治勲名誉名人が、第10回では小林光一名誉名人がそれぞれ優勝しています。この棋戦の代々の優勝者を見ていくと、日本の棋士の凋落振りがわかります。第1回から第5回までは日本で活躍する棋士が優勝していますが、その後韓国と中国の争いになり、前述の小林光一名誉名人が第10回で優勝した(準優勝は王立誠)のを除くと、その後は第17回で依田紀基が準優勝しただけで、後は決勝まで進出できていません。

読売新聞社の「第一回/第二回 世界囲碁選手権富士通杯」を読了。この棋戦は1988年から2011年まで24回実施され、いわゆる国際棋戦としては最初のものです。この第1回/第2回は両方とも武宮正樹が優勝しました。武宮正樹は同時期にTVアジア選手権でも4年連続優勝し、「世界最強の男」と言われました。また、第1回も第2回も決勝戦は武宮正樹 対 林海峰でした。ちなみに小林光一名誉名人は、第1回では2回戦で武宮正樹に敗れ、第2回では韓国の曺薫鉉に2回戦で負けています。趙治勲名誉名人はどうかと言うと、第1回では1回戦で林海峰に負け、第2回では2回戦で中国の劉小光に負けています。お二人の名誉のために書いておくと、第4回では趙治勲名誉名人が、第10回では小林光一名誉名人がそれぞれ優勝しています。この棋戦の代々の優勝者を見ていくと、日本の棋士の凋落振りがわかります。第1回から第5回までは日本で活躍する棋士が優勝していますが、その後韓国と中国の争いになり、前述の小林光一名誉名人が第10回で優勝した(準優勝は王立誠)のを除くと、その後は第17回で依田紀基が準優勝しただけで、後は決勝まで進出できていません。

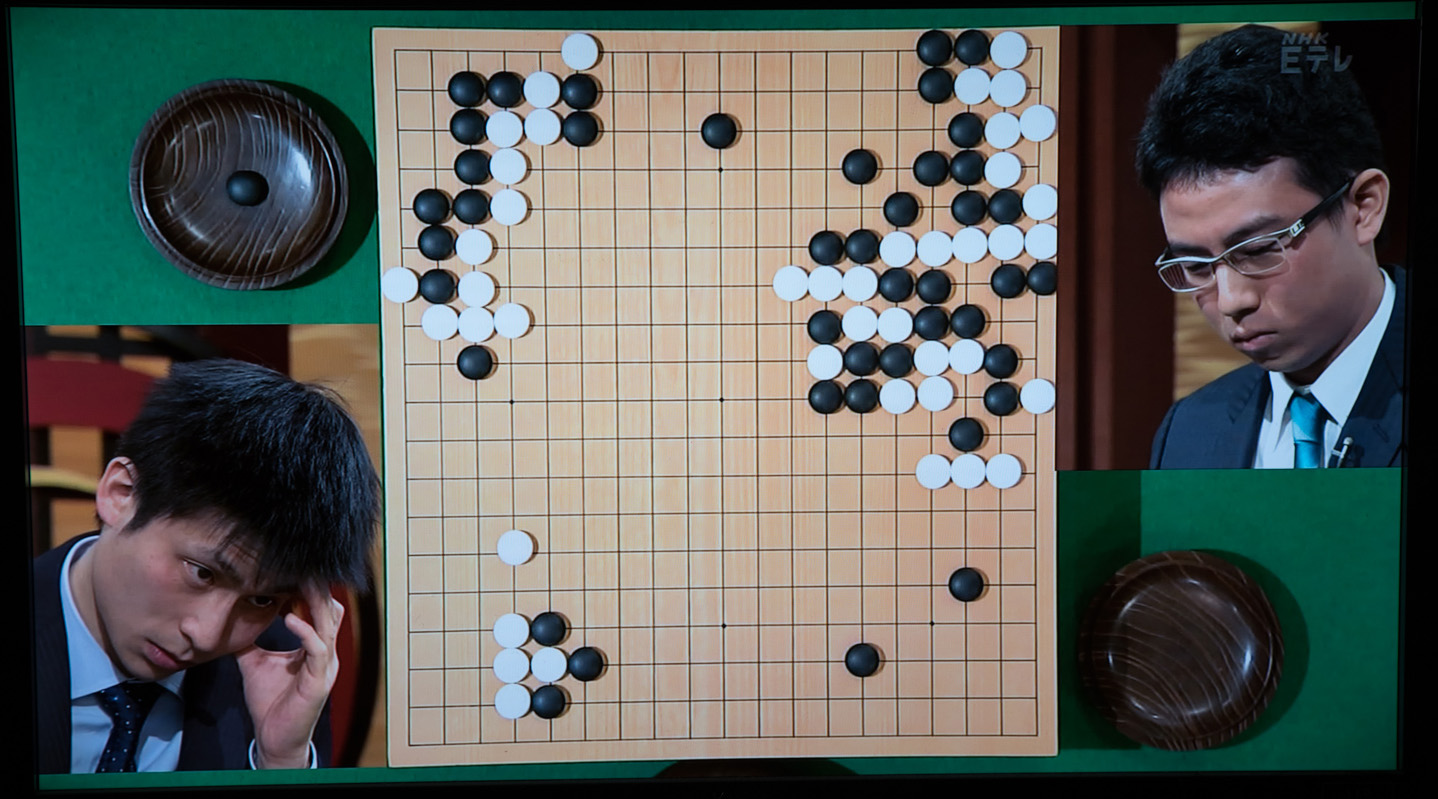

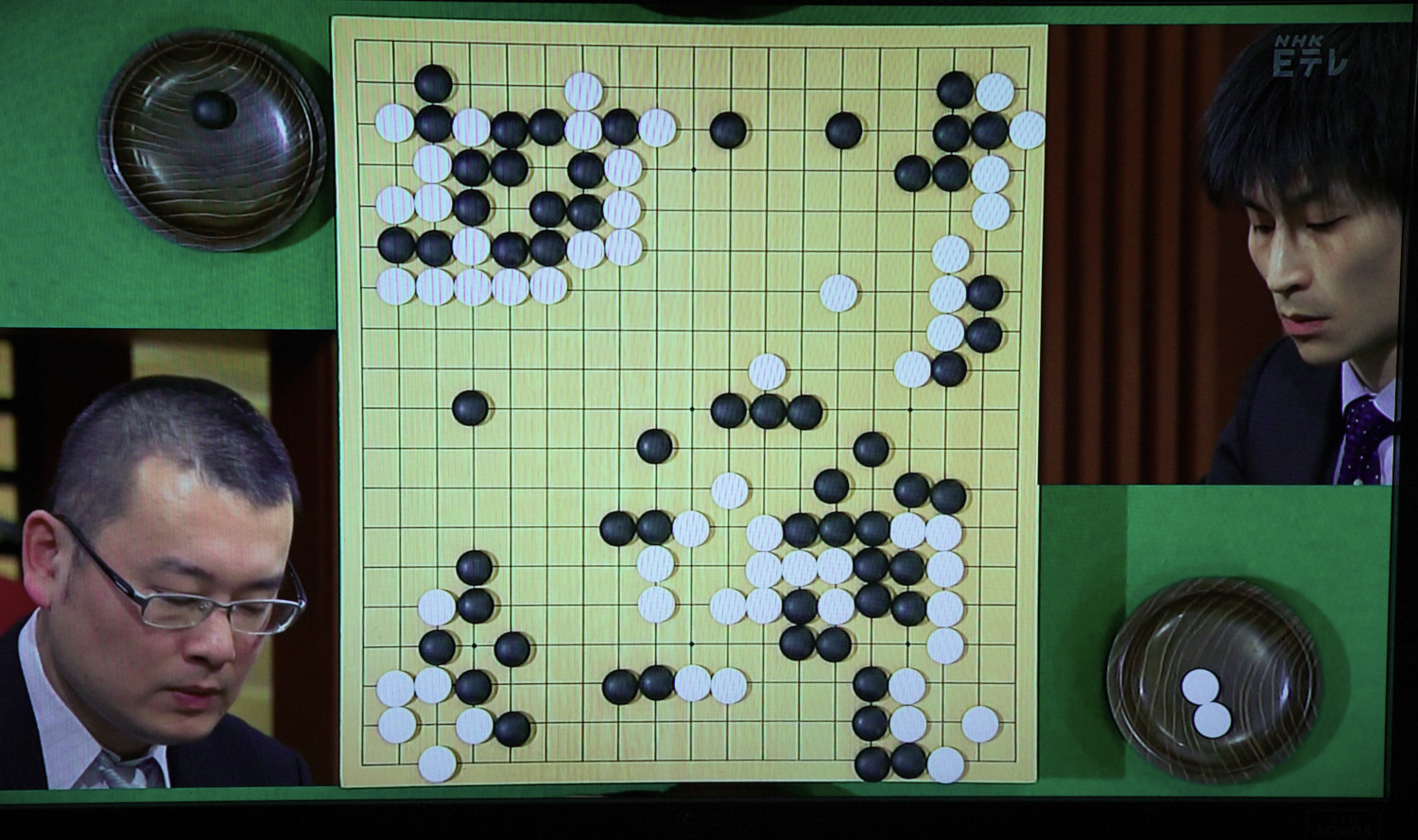

NHK杯戦囲碁 張栩9段 対 一力遼7段

本日のNHK杯戦の囲碁は、張栩9段と一力遼7段の対戦です。準決勝の第1局で、今期のNHK杯戦も今日を入れて、後3試合です。一力遼7段はまだ19歳ですが、張栩9段に3勝1敗と勝ち越しています。対戦は張栩9段が3手目を目外しに構えたのが張栩9段独特の布石でした。白が右上隅にかかった時、黒は一間に目いっぱいに挟みました。普通白は三々に入るのですが、白は一間飛び、黒が隅を受けた後、挟んだ黒にかけました。黒が這えば穏やかでしたが、右下隅の黒が目外しでいい所にいることもあって、黒は出切りを敢行しました。白は黒を押さえ込んで、ここで戦いが始まりました。黒は中央で白石を当たりにする手を打ちましたが、白はそれを受けず、右辺の黒を押さえ込んでいきました。結果的にこの手が正解で右辺の攻め合いは白の一手勝ちとなり、黒の勢力圏内で二十数目の白地が出来ました。また右下隅の黒の目外しがきわめて中途半端な手になってしまいました。これで白が優勢になりました。その後白は右下隅を侵略しましたが黒は捨て石で締め付けて、下辺を大模様にし、挽回を図りました。黒は左上隅の白石にうまく寄り付いて、右辺から伸びた白石を締め付けて攻め取りにさせることを狙いましたが、白は安全第一で黒につけいる隙を与えませんでした。黒は下辺の大模様をかなりまとめたのですが、やはり右辺の損が大きく、終わってみれば白の8目半勝ちという大差でした。一力遼7段はこれで決勝進出で、NHK杯戦出場3回で、決勝進出2回というのは素晴らしい成績です。昨年の天元戦では井山裕太棋聖に一歩及びませんでしたが、近い将来一力遼の時代が来ると思います。

本日のNHK杯戦の囲碁は、張栩9段と一力遼7段の対戦です。準決勝の第1局で、今期のNHK杯戦も今日を入れて、後3試合です。一力遼7段はまだ19歳ですが、張栩9段に3勝1敗と勝ち越しています。対戦は張栩9段が3手目を目外しに構えたのが張栩9段独特の布石でした。白が右上隅にかかった時、黒は一間に目いっぱいに挟みました。普通白は三々に入るのですが、白は一間飛び、黒が隅を受けた後、挟んだ黒にかけました。黒が這えば穏やかでしたが、右下隅の黒が目外しでいい所にいることもあって、黒は出切りを敢行しました。白は黒を押さえ込んで、ここで戦いが始まりました。黒は中央で白石を当たりにする手を打ちましたが、白はそれを受けず、右辺の黒を押さえ込んでいきました。結果的にこの手が正解で右辺の攻め合いは白の一手勝ちとなり、黒の勢力圏内で二十数目の白地が出来ました。また右下隅の黒の目外しがきわめて中途半端な手になってしまいました。これで白が優勢になりました。その後白は右下隅を侵略しましたが黒は捨て石で締め付けて、下辺を大模様にし、挽回を図りました。黒は左上隅の白石にうまく寄り付いて、右辺から伸びた白石を締め付けて攻め取りにさせることを狙いましたが、白は安全第一で黒につけいる隙を与えませんでした。黒は下辺の大模様をかなりまとめたのですが、やはり右辺の損が大きく、終わってみれば白の8目半勝ちという大差でした。一力遼7段はこれで決勝進出で、NHK杯戦出場3回で、決勝進出2回というのは素晴らしい成績です。昨年の天元戦では井山裕太棋聖に一歩及びませんでしたが、近い将来一力遼の時代が来ると思います。

読売新聞社の「激闘譜 第七期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行-趙治勲」

読売新聞社の「激闘譜 第七期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行-趙治勲」を読了。秀行さんは棋聖戦創立以来、第1期から第6期まで連続6回棋聖位を防衛しましたが、7期目に敗れたのがこの時の対局です。しかも内容は秀行さんが出だし3連勝した後、趙治勲名誉名人が4連勝して逆転で棋聖を獲得したものです。囲碁界で3連敗4連勝は、これまで6回もあります。趙治勲名誉名人はそのうち何と4回にからんでいて、1回は林海峰名誉天元にやられ、後3回は自分でやっていますが、その最初のものがこの時の対戦です。(6回の内訳は、林海峰名誉天元が2回、趙治勲名誉名人が3回、羽根直樹9段が1回です。ちなみに将棋界では渡辺明と羽生善治が竜王戦でやっています。{渡辺明の逆転勝ち})

読売新聞社の「激闘譜 第七期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行-趙治勲」を読了。秀行さんは棋聖戦創立以来、第1期から第6期まで連続6回棋聖位を防衛しましたが、7期目に敗れたのがこの時の対局です。しかも内容は秀行さんが出だし3連勝した後、趙治勲名誉名人が4連勝して逆転で棋聖を獲得したものです。囲碁界で3連敗4連勝は、これまで6回もあります。趙治勲名誉名人はそのうち何と4回にからんでいて、1回は林海峰名誉天元にやられ、後3回は自分でやっていますが、その最初のものがこの時の対戦です。(6回の内訳は、林海峰名誉天元が2回、趙治勲名誉名人が3回、羽根直樹9段が1回です。ちなみに将棋界では渡辺明と羽生善治が竜王戦でやっています。{渡辺明の逆転勝ち})

この時の秀行さんは勝った3局は迫力満点でさすが秀行さんという感じですが、第4局以降、疲れが出てきた感じで、治勲さんの粘りに屈していきます。実はこの棋聖戦の後、秀行さんは胃がんが発見されていて、この時もかなり体調が悪かったのだと思います。実際、第6局の時に対局の部屋からトイレまで歩くのが辛いと訴え、部屋を変えてもらったりしています。趙治勲名誉名人は、この対局の時に名人・本因坊・十段の3冠王であり、この棋聖戦に勝って棋聖も獲得し、囲碁界初の大三冠を達成しました。

読売新聞社の「激闘譜 第六期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行-林海峰」

読売新聞社の「激闘譜 第六期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行-林海峰」を読了。秀行さんの棋聖戦6連覇で、一番危なかったのは先日紹介した第2期の加藤正夫との勝負で、その次に危なかったのがこの第6期の林海峰との勝負でした。実はこの両者は第4期棋聖戦でも戦っており、その時は秀行さんが4勝1敗と圧倒しています。それだから与し易いと見たのか、この時の秀行さんは例年の棋聖戦なら11月の頭には断酒していたのに、この年は11月末まで酔っ払っていたという体たらくです。その調整の遅れが響いたのか、第1局はまったくいい所がなく敗れてしまいます。続く第2局は調子を取り戻して勝ち、続く第3局も終盤に林さんの信じられないミスが出て、秀行さんが連勝します。しかしここから林さんが粘り、第4局、第5局を連勝して、3勝2敗と秀行さんを追い詰めます。第6局がこの時の勝負の分かれ道であり、林さんは終盤までほぼ九分通り勝っていた碁を見落としがあって逆転されてしまいます。続く最終の第7局も、途中までは黒の林さんのリードでしたが、終盤で林さんの勘違いが出て、秀行さんが逆転勝利し、6期連続の防衛を果たします。秀行さんの執念が出た対決でした。秀行さんはこの時の反省で断酒を誓ったのですが、勝負の終わってすぐの3月にはまた元のアルコール依存に戻ってしまいました。

読売新聞社の「激闘譜 第六期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行-林海峰」を読了。秀行さんの棋聖戦6連覇で、一番危なかったのは先日紹介した第2期の加藤正夫との勝負で、その次に危なかったのがこの第6期の林海峰との勝負でした。実はこの両者は第4期棋聖戦でも戦っており、その時は秀行さんが4勝1敗と圧倒しています。それだから与し易いと見たのか、この時の秀行さんは例年の棋聖戦なら11月の頭には断酒していたのに、この年は11月末まで酔っ払っていたという体たらくです。その調整の遅れが響いたのか、第1局はまったくいい所がなく敗れてしまいます。続く第2局は調子を取り戻して勝ち、続く第3局も終盤に林さんの信じられないミスが出て、秀行さんが連勝します。しかしここから林さんが粘り、第4局、第5局を連勝して、3勝2敗と秀行さんを追い詰めます。第6局がこの時の勝負の分かれ道であり、林さんは終盤までほぼ九分通り勝っていた碁を見落としがあって逆転されてしまいます。続く最終の第7局も、途中までは黒の林さんのリードでしたが、終盤で林さんの勘違いが出て、秀行さんが逆転勝利し、6期連続の防衛を果たします。秀行さんの執念が出た対決でした。秀行さんはこの時の反省で断酒を誓ったのですが、勝負の終わってすぐの3月にはまた元のアルコール依存に戻ってしまいました。

読売新聞社の「激闘譜 第二期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行 VS 加藤正夫」

読売新聞社の「激闘譜 第二期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行 VS 加藤正夫」を読了。故藤沢秀行名誉棋聖は、1977年に新たに賞金最高の棋聖戦が創設されると、「初物食いの秀行」と呼ばれた通りに、橋本宇太郎9段を破って第1期の棋聖になります。以下、加藤正夫、石田芳夫、林海峯、大竹英雄、林海峯を破って6連覇を達成し、名誉棋聖となります。その6連覇の中で一番苦戦し、追い込まれたのがこの第2期の加藤正夫戦です。棋聖になる頃、秀行さんは競輪で作った1億円を超える借金で身動きが取れない状態になっており、1回目の棋聖の賞金1700万円(2017年現在は4500万円になっています)でも焼け石に水、で自宅を競売にかけられるような状態でした。また相当のアルコール依存症でしたが、この棋聖戦の対局の時だけは、酒を断って臨み、幻覚に悩まされながらも、しらふで戦い抜きました。しかしそうして臨んだ第2期の棋聖戦も、相手の加藤正夫はこの頃本因坊を3連覇するなど、絶好調であり、第4局を終わった所で藤沢から見て1勝3敗と追い込まれました。第5局が始まる前に、藤沢は負けたら首を吊ろうと、枝振りの良い木を探しながら対局場に来たということです。この第5局で、藤沢は右辺に中国流から発展させた大模様を張ります。白の加藤正夫はこの模様に打ち込んで行きますが、黒の藤沢が打った手は一部の白を取るのではなく、白全体を丸取りする手でした。加藤は「殺し屋」というあだ名があり、相手の大石を殺すのを得意としておりましたが、この時は逆になりました。黒が白を殺すか、白がしのぐかのぎりぎりの攻防が続きましたが、ついに黒は白を全滅させ、藤沢がカド番をしのぎました。この後第6、7局にも藤沢が連勝し、ついに逆転で棋聖を防衛します。

読売新聞社の「激闘譜 第二期棋聖決定七番勝負 藤沢秀行 VS 加藤正夫」を読了。故藤沢秀行名誉棋聖は、1977年に新たに賞金最高の棋聖戦が創設されると、「初物食いの秀行」と呼ばれた通りに、橋本宇太郎9段を破って第1期の棋聖になります。以下、加藤正夫、石田芳夫、林海峯、大竹英雄、林海峯を破って6連覇を達成し、名誉棋聖となります。その6連覇の中で一番苦戦し、追い込まれたのがこの第2期の加藤正夫戦です。棋聖になる頃、秀行さんは競輪で作った1億円を超える借金で身動きが取れない状態になっており、1回目の棋聖の賞金1700万円(2017年現在は4500万円になっています)でも焼け石に水、で自宅を競売にかけられるような状態でした。また相当のアルコール依存症でしたが、この棋聖戦の対局の時だけは、酒を断って臨み、幻覚に悩まされながらも、しらふで戦い抜きました。しかしそうして臨んだ第2期の棋聖戦も、相手の加藤正夫はこの頃本因坊を3連覇するなど、絶好調であり、第4局を終わった所で藤沢から見て1勝3敗と追い込まれました。第5局が始まる前に、藤沢は負けたら首を吊ろうと、枝振りの良い木を探しながら対局場に来たということです。この第5局で、藤沢は右辺に中国流から発展させた大模様を張ります。白の加藤正夫はこの模様に打ち込んで行きますが、黒の藤沢が打った手は一部の白を取るのではなく、白全体を丸取りする手でした。加藤は「殺し屋」というあだ名があり、相手の大石を殺すのを得意としておりましたが、この時は逆になりました。黒が白を殺すか、白がしのぐかのぎりぎりの攻防が続きましたが、ついに黒は白を全滅させ、藤沢がカド番をしのぎました。この後第6、7局にも藤沢が連勝し、ついに逆転で棋聖を防衛します。

また、この時の7回の対戦では、黒を持った方がいずれも「中国流」という布石を採用する、という珍しい対戦でした。

NHK杯戦囲碁 結城聡9段 対 張栩9段

本日のNHK杯戦の囲碁は準々決勝の最終局で、黒番が結城聡9段、白番が張栩9段で、2人ともNHK杯戦優勝5回を誇る早碁の名手同士の興味深い対戦です。対局は左上隅でかかってきた黒を白が低く一間に挟んだのですが、その後古典的な定石形になりました。この定石は黒も白もお互いの石を取り合って治まって、その後の狙いに乏しいので最近のプロはあまり打たないようです。しかしその後の狙いが乏しいと言うのは間違いだということを後で張栩9段が見せてくれました。黒は下辺の白を攻めようとしました。これに対し、白は下辺をすぐ動かず、右辺から押しを打ちました。黒はこの押しに対してはね、白もはねた時、黒は切りました。ここで白は右辺を受けずに下辺を飛びました。黒は右辺を押さえて白の穴を継がせ、白がはねた石をシチョウに取りました。この別れは黒が一本取ったと思ったのですが、白は左上隅の黒に肩付きしました。これが巧妙なシチョウアタリで、黒は数手受けた後、結局シチョウを抜きました。白は左上隅の黒を封鎖し、左上隅に広大な厚みを築くことが出来ました。白は下辺の石が弱いですが、それほどきつく攻められることはありませんでした。白は右上隅に手をつけ、右辺に展開しました。黒はこの2つの弱石を絡みにしてうまく攻めて得を図りたいところでしたが、黒の攻めは今ひとつ中途半端でした。特に白の厚みに切りがあって、切っておくほうがなにかと効きがあってよかったと思うのですが、黒は上辺を開いて地に走り、白に中央を継がせてしまいました。白はその後下辺を巧みにしのぎ、右辺の石も中央の厚みに連絡して、どこにも心配な石がなくなり、後はヨセになりました。ヨセでは白が右下隅に手が生じるのをうっかりして多少損をしましたが、黒も損をして、結局地合いは盤面でいい勝負となり、黒が投了しました。これでベスト4が出揃いました。張栩9段、一力遼7段、伊田篤史8段、そして井山裕太棋聖です。来週は張栩9段と一力遼7段の対戦です。

本日のNHK杯戦の囲碁は準々決勝の最終局で、黒番が結城聡9段、白番が張栩9段で、2人ともNHK杯戦優勝5回を誇る早碁の名手同士の興味深い対戦です。対局は左上隅でかかってきた黒を白が低く一間に挟んだのですが、その後古典的な定石形になりました。この定石は黒も白もお互いの石を取り合って治まって、その後の狙いに乏しいので最近のプロはあまり打たないようです。しかしその後の狙いが乏しいと言うのは間違いだということを後で張栩9段が見せてくれました。黒は下辺の白を攻めようとしました。これに対し、白は下辺をすぐ動かず、右辺から押しを打ちました。黒はこの押しに対してはね、白もはねた時、黒は切りました。ここで白は右辺を受けずに下辺を飛びました。黒は右辺を押さえて白の穴を継がせ、白がはねた石をシチョウに取りました。この別れは黒が一本取ったと思ったのですが、白は左上隅の黒に肩付きしました。これが巧妙なシチョウアタリで、黒は数手受けた後、結局シチョウを抜きました。白は左上隅の黒を封鎖し、左上隅に広大な厚みを築くことが出来ました。白は下辺の石が弱いですが、それほどきつく攻められることはありませんでした。白は右上隅に手をつけ、右辺に展開しました。黒はこの2つの弱石を絡みにしてうまく攻めて得を図りたいところでしたが、黒の攻めは今ひとつ中途半端でした。特に白の厚みに切りがあって、切っておくほうがなにかと効きがあってよかったと思うのですが、黒は上辺を開いて地に走り、白に中央を継がせてしまいました。白はその後下辺を巧みにしのぎ、右辺の石も中央の厚みに連絡して、どこにも心配な石がなくなり、後はヨセになりました。ヨセでは白が右下隅に手が生じるのをうっかりして多少損をしましたが、黒も損をして、結局地合いは盤面でいい勝負となり、黒が投了しました。これでベスト4が出揃いました。張栩9段、一力遼7段、伊田篤史8段、そして井山裕太棋聖です。来週は張栩9段と一力遼7段の対戦です。

朝日新聞学芸部編「第20期囲碁名人戦全記録」

朝日新聞学芸部編「第20期囲碁名人戦全記録」を読了。1995年に、名人の小林光一に武宮正樹が挑戦したもの。武宮正樹は、同時代の趙治勲や小林光一には一歩及ばなかった印象があるのですが、しかし一方的に負け続けていた訳ではなく、例えば武宮は十段を三連覇していますが、その相手は趙治勲名誉名人が2回、小林光一名誉名人が1回で、その二人を相手に三連覇です。また1988年、1989年の世界囲碁選手権富士通杯では、1988年には趙治勲名誉名人、小林光一名誉名人の両方、1989年の第2回では小林光一名誉名人が参加していて、武宮は第1回で3回戦で小林光一名誉名人を破って優勝、第2回は趙治勲名誉名人が出場せず小林光一名誉名人は2回戦で敗退、この時も武宮が優勝しています。

朝日新聞学芸部編「第20期囲碁名人戦全記録」を読了。1995年に、名人の小林光一に武宮正樹が挑戦したもの。武宮正樹は、同時代の趙治勲や小林光一には一歩及ばなかった印象があるのですが、しかし一方的に負け続けていた訳ではなく、例えば武宮は十段を三連覇していますが、その相手は趙治勲名誉名人が2回、小林光一名誉名人が1回で、その二人を相手に三連覇です。また1988年、1989年の世界囲碁選手権富士通杯では、1988年には趙治勲名誉名人、小林光一名誉名人の両方、1989年の第2回では小林光一名誉名人が参加していて、武宮は第1回で3回戦で小林光一名誉名人を破って優勝、第2回は趙治勲名誉名人が出場せず小林光一名誉名人は2回戦で敗退、この時も武宮が優勝しています。

ただ、7番勝負になると、武宮がこの二人に負けたケースが多いのですが、その中で光っているのがこの1995年の名人戦で、武宮はそれまで名人を7連覇していた小林光一名誉名人を4勝1敗という一方的なスコアで破って44歳で初めて名人位を獲得しました。この時の武宮の碁は、それまでの宇宙流の一本調子で中央を囲う打ち方が進化してより柔軟になり、必ずしも模様一本槍ではなくなりました。それがこの時の名人戦でよくその特長が発揮されました。またヨセがそれまで以上に正確になり、この名人選の第1局と第2局はどちらも武宮の半目勝ちです。武宮は以前小林の碁を「地下鉄流」、つまり石が下にばかり行く、と揶揄していたのですが、小林相手にあまり結果を出せずにいました。しかし、この時は雪辱しました。

毎日新聞社学芸部編の「第四十五期 本因坊戦七番勝負 決闘譜」

毎日新聞社学芸部編の「第四十五期 本因坊戦七番勝負 決闘譜」を読了。趙治勲名誉名人と小林光一名誉名人の本因坊戦での3年連続の激突の最初の年です。47期→46期→45期と読んできて、読む順番が逆みたいですが、実は出版はこの順番です。何でも毎日新聞社では本因坊戦を本にするのを10年間止めていて、この二人の三年連続の激突に、作家の白川正芳氏が本にならないのは問題だと動き、三一書房がまず47期の本を出し、それが好評だったので46期が出て、それも好評だったので45期が出た、というそういう流れだそうです。

毎日新聞社学芸部編の「第四十五期 本因坊戦七番勝負 決闘譜」を読了。趙治勲名誉名人と小林光一名誉名人の本因坊戦での3年連続の激突の最初の年です。47期→46期→45期と読んできて、読む順番が逆みたいですが、実は出版はこの順番です。何でも毎日新聞社では本因坊戦を本にするのを10年間止めていて、この二人の三年連続の激突に、作家の白川正芳氏が本にならないのは問題だと動き、三一書房がまず47期の本を出し、それが好評だったので46期が出て、それも好評だったので45期が出た、というそういう流れだそうです。

この二人の激闘はいつも面白いですが、この期は特に面白く、大斜ガケや村正の妖刀といった大形定石が出て、それも途中から新型になります。第四局では、趙治勲名誉名人が大斜ガケ定石で、思い切って隅の石を全部捨てて、外側から締め付けるという大胆な打ち方をして成功したのですが、その直後に悪手が出て負けてしまいます。また第五局では、小林光一名誉名人がこの一手で決まり!と左下隅の白の石を取りにいったのが読み間違いで、白が正しい手で受けて勝ちになり、そこでおそらくこのシリーズの流れが決まりました。小林光一名誉名人は3勝1敗まで行ったのですが、その後3連敗して負けてしまいますが、3連敗のきっかけがこの第五局の隅に打った手でした。

毎日新聞社学芸部編の「第四十六期 本因坊戦七番勝負 決闘譜」

毎日新聞社学芸部編の「第四十六期 本因坊戦七番勝負 決闘譜」を読了。小林光一名誉名人と趙治勲名誉名人の本因坊戦での3年連続の激突の2年目です。この時は出だし小林光一名誉名人が2連勝し、その後趙治勲名誉名人が4連勝して防衛しました。二人の碁を比較すると、小林光一名誉名人はある意味自分の型を貫く人で、布石もほぼ決まっています。それがはまると無類の強さを全盛期には発揮しました。趙治勲名誉名人はそれに比較すると柔軟で、色んな打ち方を試しているように思います。この本因坊戦でも、石田芳夫二十四世本因坊に、第一局を「趣味の碁」と酷評されています。また、白番の布石で従来やらなかった二連星を多く試みています。小林光一名誉名人は全盛期はとても強かったですが、現在はかなり衰えたという感じです。それに比較すると趙治勲名誉名人は、全盛期の飛び抜けた強さは小林光一名誉名人に劣るように思いますが、その代わり高位の成績が長続きして、60歳になった今でも、まだ一流棋士の中で十分な活躍をしています。こうした趙治勲名誉名人の息の長さは、この本因坊戦で見られるような柔軟な考え方、色々な打ち方の試行が役に立っているのではないかと思います。

毎日新聞社学芸部編の「第四十六期 本因坊戦七番勝負 決闘譜」を読了。小林光一名誉名人と趙治勲名誉名人の本因坊戦での3年連続の激突の2年目です。この時は出だし小林光一名誉名人が2連勝し、その後趙治勲名誉名人が4連勝して防衛しました。二人の碁を比較すると、小林光一名誉名人はある意味自分の型を貫く人で、布石もほぼ決まっています。それがはまると無類の強さを全盛期には発揮しました。趙治勲名誉名人はそれに比較すると柔軟で、色んな打ち方を試しているように思います。この本因坊戦でも、石田芳夫二十四世本因坊に、第一局を「趣味の碁」と酷評されています。また、白番の布石で従来やらなかった二連星を多く試みています。小林光一名誉名人は全盛期はとても強かったですが、現在はかなり衰えたという感じです。それに比較すると趙治勲名誉名人は、全盛期の飛び抜けた強さは小林光一名誉名人に劣るように思いますが、その代わり高位の成績が長続きして、60歳になった今でも、まだ一流棋士の中で十分な活躍をしています。こうした趙治勲名誉名人の息の長さは、この本因坊戦で見られるような柔軟な考え方、色々な打ち方の試行が役に立っているのではないかと思います。