ウルトラマンレオの「MAC全滅!円盤は生物だった!」を観ました。鬱展開の多いレオの中でも、後12話ですが、制作陣が半分自棄になって開き直ったとしか思えない超絶鬱展開の話です。まずタイトル通り、MACの宇宙基地がいきなり円盤生物シルバーブルーメに襲われ、あっという間にレオに変身して脱出出来たゲンを除いて全滅。モロボシダンも行方不明に。(後付けでウルトラの母に助けられたことになったらしいです。)先日セブンガーっていうカプセルロボットが出て来ましたが、ついに1回しか使われなかったという…それでシルバーブルーメが地球を襲い、モモコ、カオル、タケシの3人があっさり死亡という、「帰ってきたウルトラマン」を超える鬱展開です。結局MACの支援もなくなり一人で戦わざるを得なくなったゲンがレオになってシルバーブルーメを倒しますが、敵であるブラック指令は次々に円盤生物を送り込むことになります。それにしてもMACの基地って、抵抗もせず1回の攻撃で全滅って、ウルトラシリーズ史上最弱の防衛組織でした。(笑)

ウルトラマンレオの「MAC全滅!円盤は生物だった!」を観ました。鬱展開の多いレオの中でも、後12話ですが、制作陣が半分自棄になって開き直ったとしか思えない超絶鬱展開の話です。まずタイトル通り、MACの宇宙基地がいきなり円盤生物シルバーブルーメに襲われ、あっという間にレオに変身して脱出出来たゲンを除いて全滅。モロボシダンも行方不明に。(後付けでウルトラの母に助けられたことになったらしいです。)先日セブンガーっていうカプセルロボットが出て来ましたが、ついに1回しか使われなかったという…それでシルバーブルーメが地球を襲い、モモコ、カオル、タケシの3人があっさり死亡という、「帰ってきたウルトラマン」を超える鬱展開です。結局MACの支援もなくなり一人で戦わざるを得なくなったゲンがレオになってシルバーブルーメを倒しますが、敵であるブラック指令は次々に円盤生物を送り込むことになります。それにしてもMACの基地って、抵抗もせず1回の攻撃で全滅って、ウルトラシリーズ史上最弱の防衛組織でした。(笑)

カテゴリー: Movie/ TV

スペース1999の”Dragon’s Domain”

スペース1999の”Dragon’s Domain”を観ました。このエピソードはなかなか秀作でした。というかコーニック司令官、バーグマン教授共に、巨額をかけた宇宙計画で失敗して、ムーンベースαにはいわば左遷されて来たという過去が暴露された回でした。チェリーニという元宇宙飛行士で今αにいるものが、悪夢を見て、5年前にウルトラという星を探査する時に遭遇した敵の接近を感知し、イーグルを奪って単身それに向かおうとしますが、コーニック司令官に阻止されます。チェリーニはそのプロジェクトで目的の地球型の星の軌道上にまるで宇宙船の駐車場のように6隻くらいの最新の宇宙船が放置されているのを目撃し、その一つにドッキングし調査しようとします。しかしそこで写真のような怪物に襲われ、他のクルーは全員食べられ、彼だけが必死に逃亡して地球に帰還します。しかしレコーダー類には何も記録されていなかったため、彼は頭がおかしくなったと判断され、彼を弁護するコーニック、バーグマン教授共々まとめてムーンベースα送りになります。(笑)そして今度はムーンベースαに以前チェリーニが見た宇宙船の駐車場みたいなのが現れます。チェリーニはカーターを殴り倒して単身それに向い、斧やナイフで対抗しますが、コーニックらが追いついた時には力尽きて食べられてしまいました。コーニックは怪物の眼をナイフで刺して何とか倒します。タイトルはDragonなんですが、どっちかというとクモで、要するに宇宙船の駐車場は蜘蛛の巣みたいなものです。

スペース1999の”Dragon’s Domain”を観ました。このエピソードはなかなか秀作でした。というかコーニック司令官、バーグマン教授共に、巨額をかけた宇宙計画で失敗して、ムーンベースαにはいわば左遷されて来たという過去が暴露された回でした。チェリーニという元宇宙飛行士で今αにいるものが、悪夢を見て、5年前にウルトラという星を探査する時に遭遇した敵の接近を感知し、イーグルを奪って単身それに向かおうとしますが、コーニック司令官に阻止されます。チェリーニはそのプロジェクトで目的の地球型の星の軌道上にまるで宇宙船の駐車場のように6隻くらいの最新の宇宙船が放置されているのを目撃し、その一つにドッキングし調査しようとします。しかしそこで写真のような怪物に襲われ、他のクルーは全員食べられ、彼だけが必死に逃亡して地球に帰還します。しかしレコーダー類には何も記録されていなかったため、彼は頭がおかしくなったと判断され、彼を弁護するコーニック、バーグマン教授共々まとめてムーンベースα送りになります。(笑)そして今度はムーンベースαに以前チェリーニが見た宇宙船の駐車場みたいなのが現れます。チェリーニはカーターを殴り倒して単身それに向い、斧やナイフで対抗しますが、コーニックらが追いついた時には力尽きて食べられてしまいました。コーニックは怪物の眼をナイフで刺して何とか倒します。タイトルはDragonなんですが、どっちかというとクモで、要するに宇宙船の駐車場は蜘蛛の巣みたいなものです。

ウルトラマンレオの「決闘!レオ兄弟 対 ウルトラ兄弟」と「レオ兄弟 ウルトラ兄弟 勝利の時」

ウルトラマンレオの「決闘!レオ兄弟 対 ウルトラ兄弟」と「レオ兄弟 ウルトラ兄弟 勝利の時」を続けて観ました。これまでの中で一番スリリングな展開で良く出来ていたと思います。アストラに化けたババルウ星人がウルトラの星のコントロールの要であるキーを盗み出したため、ウルトラの星がコントロールを失い、地球に向かって接近して来ます。(ウルトラの星と地球ってそんなに近かったの?)その偽アストラを追っかけてゾフィー、ウルトラマン、新マン、エースの4人が地球にやって来ます。しかしレオはアストラには何か事情がある筈だとしてアストラをかばい、ウルトラマン、新マン、エースの光線技をもろに受けて倒れます。しかしアストラは惑星一つを吹っ飛ばす力を持つウルトラキーをゾフィー以下に対し発射しようとします。そこで困った時のウルトラキングが登場し、偽アストラの正体を暴き、ウルトラキーを真っ二つにしてしまいます。(え?キー破壊したらウルトラの星の制御を取り戻せないんじゃ?)ゾフィー達はウルトラの星に戻って何とか制御を取り戻そうとしますが、上手く行きません。一方Macでは強力なミサイルでウルトラの星そのものを吹っ飛ばそうとします。(至近距離で爆発させたら地球も大被害を受けると思うけど…)結局ダンが氷に閉じ込められていた本物のアストラからの通信をキャッチし、やっと気絶から覚めたゲンにアストラを救いに行かせます。地球に戻ったレオとアストラはウルトラキーを元に戻し(どうしてそんな能力があるの?)、現れたババルウ星人とレオが戦っている間にアストラがウルトラキーを元に戻し、間一髪で衝突回避、レオは星人を倒し、兄弟は目出度くウルトラ兄弟の一員に認められるという話でした。次回から円盤生物が登場し、Macが全滅したりするようです。

ウルトラマンレオの「決闘!レオ兄弟 対 ウルトラ兄弟」と「レオ兄弟 ウルトラ兄弟 勝利の時」を続けて観ました。これまでの中で一番スリリングな展開で良く出来ていたと思います。アストラに化けたババルウ星人がウルトラの星のコントロールの要であるキーを盗み出したため、ウルトラの星がコントロールを失い、地球に向かって接近して来ます。(ウルトラの星と地球ってそんなに近かったの?)その偽アストラを追っかけてゾフィー、ウルトラマン、新マン、エースの4人が地球にやって来ます。しかしレオはアストラには何か事情がある筈だとしてアストラをかばい、ウルトラマン、新マン、エースの光線技をもろに受けて倒れます。しかしアストラは惑星一つを吹っ飛ばす力を持つウルトラキーをゾフィー以下に対し発射しようとします。そこで困った時のウルトラキングが登場し、偽アストラの正体を暴き、ウルトラキーを真っ二つにしてしまいます。(え?キー破壊したらウルトラの星の制御を取り戻せないんじゃ?)ゾフィー達はウルトラの星に戻って何とか制御を取り戻そうとしますが、上手く行きません。一方Macでは強力なミサイルでウルトラの星そのものを吹っ飛ばそうとします。(至近距離で爆発させたら地球も大被害を受けると思うけど…)結局ダンが氷に閉じ込められていた本物のアストラからの通信をキャッチし、やっと気絶から覚めたゲンにアストラを救いに行かせます。地球に戻ったレオとアストラはウルトラキーを元に戻し(どうしてそんな能力があるの?)、現れたババルウ星人とレオが戦っている間にアストラがウルトラキーを元に戻し、間一髪で衝突回避、レオは星人を倒し、兄弟は目出度くウルトラ兄弟の一員に認められるという話でした。次回から円盤生物が登場し、Macが全滅したりするようです。

スタートレック・TNGの”In Theory”

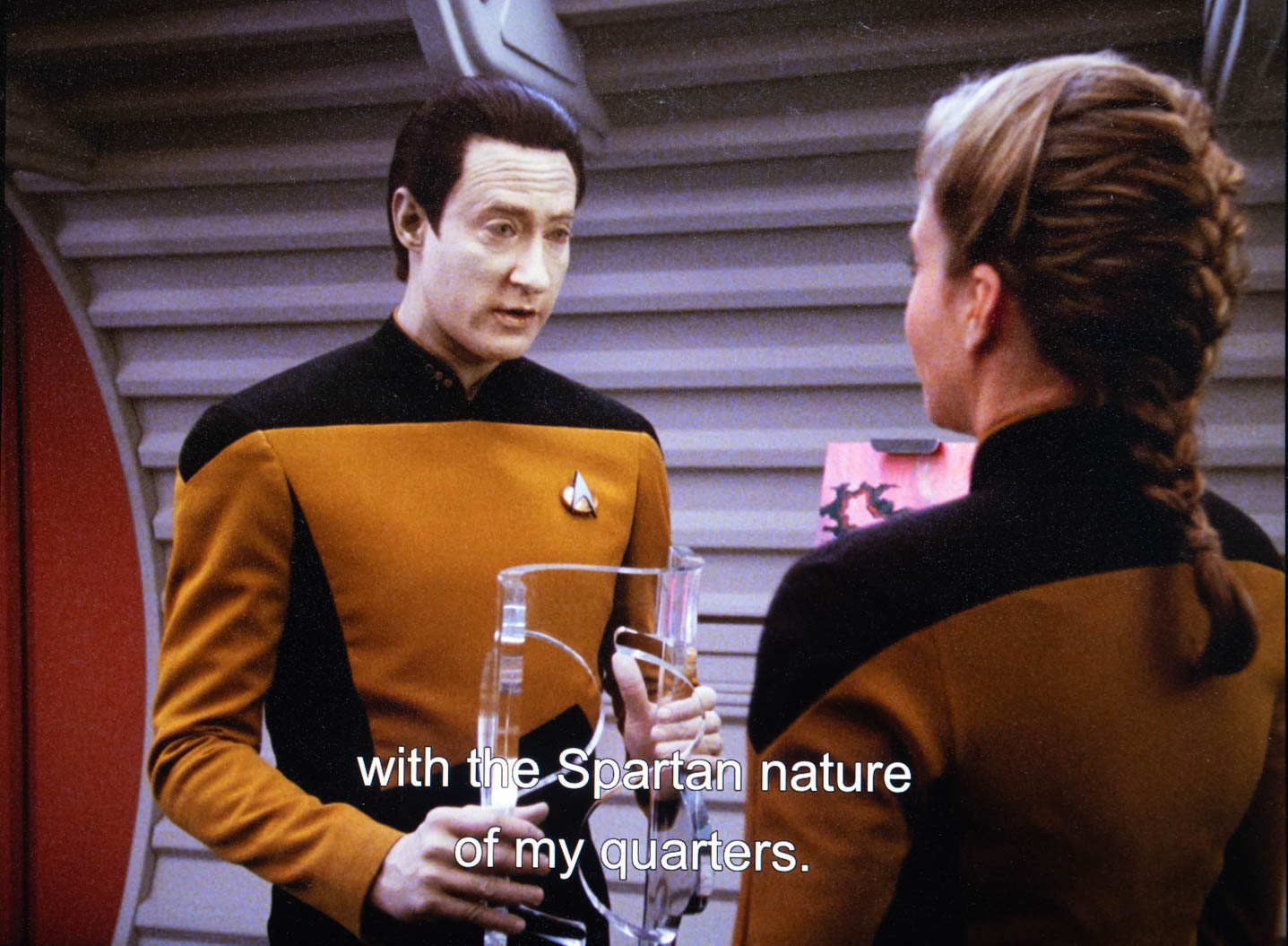

スタートレック・TNGの”In Theory”を観ました。このエピソードは互いに関係ない2つの話が混ぜ合わさっていてイマイチでした。一つはデータにリアル女性が恋するという話しですが、結局気を持たせておいて最後はデータを振ってしまう、というちょっと女性は気が変わりやすいという偏見が入っているようにも観じました。もう一つの話はエンタープライズ号がある奇妙な星雲に接近して怪現象が起こり、それをピカード自らが修正のためにシャトルで出かけて危うく死にかけるという話で、意味不明でした。

スタートレック・TNGの”In Theory”を観ました。このエピソードは互いに関係ない2つの話が混ぜ合わさっていてイマイチでした。一つはデータにリアル女性が恋するという話しですが、結局気を持たせておいて最後はデータを振ってしまう、というちょっと女性は気が変わりやすいという偏見が入っているようにも観じました。もう一つの話はエンタープライズ号がある奇妙な星雲に接近して怪現象が起こり、それをピカード自らが修正のためにシャトルで出かけて危うく死にかけるという話で、意味不明でした。

ウルトラマンレオの「怪奇!悪魔のすむ鏡」

ウルトラマンレオの「怪奇!悪魔のすむ鏡」を観ました。なんか母のない子と子のない母とみたいに、カオルが亡き母にそっくりな宇宙人でカオルにそっくりな娘を亡くしていたのに連れられて鏡の世界に連れ去られ、二人は仲良く暮らします。そこにゲンがカオルを取り戻しに来て、とちょっとミラーマンが入った感じでした。それなりに鏡の反射を使って幻想的な画面にしたのは多少は評価出来ますが、結局もう一度鏡に飛び込んで脱出するという予想通りの展開で、最後宇宙人が出した怪獣をレオがやっつけて終わり。

ウルトラマンレオの「怪奇!悪魔のすむ鏡」を観ました。なんか母のない子と子のない母とみたいに、カオルが亡き母にそっくりな宇宙人でカオルにそっくりな娘を亡くしていたのに連れられて鏡の世界に連れ去られ、二人は仲良く暮らします。そこにゲンがカオルを取り戻しに来て、とちょっとミラーマンが入った感じでした。それなりに鏡の反射を使って幻想的な画面にしたのは多少は評価出来ますが、結局もう一度鏡に飛び込んで脱出するという予想通りの展開で、最後宇宙人が出した怪獣をレオがやっつけて終わり。

スペース1999の”Mission of the Darians”

スペース1999の”Mission of the Darians”を観ました。月に一つの都市ごと収用した超巨大な宇宙船が接近します。そこからSOSメッセージを得たコーニックらはイーグルでその宇宙船に向かいますが、コーニックとバーグマン教授は宇宙服を着た人間にスタンガンで撃たれます。ヘレナらは原始人のような人々に捕まります。コーニックが意識を取り戻すとそこは宇宙船の中で隔離された場所で、そこに残っていたわずか14人のダリアン人の説明によると、彼らの惑星はもう無く、いわばノアの箱船として脱出したのがこの宇宙船だけど、ある日エンジンの一つが核爆発を起こし、14人を残して、残りは被爆して生き残りが野蛮人になっていました。しかしコーニックが調査を続けていくと、その宇宙船には人間が必要な栄養素のストックが無く、それを野蛮人を殺してその人体から摂取していました。更には宗教をでっち上げて野蛮人を騙し、放射能汚染の少ないきれいな個体からは臓器を採取して生き延びていました。しかしカーターがその宗教のインチキを暴いて、野蛮人が14人のいる隔離区画に侵入し、ダリアン人の保存遺伝子を破壊します。絶望にくれるダリアン人にコーニックは、野蛮人と一緒に生きるように言い置いてαに戻ります。良く考えると色々矛盾がありますが、まあこんなものでしょう。

スペース1999の”Mission of the Darians”を観ました。月に一つの都市ごと収用した超巨大な宇宙船が接近します。そこからSOSメッセージを得たコーニックらはイーグルでその宇宙船に向かいますが、コーニックとバーグマン教授は宇宙服を着た人間にスタンガンで撃たれます。ヘレナらは原始人のような人々に捕まります。コーニックが意識を取り戻すとそこは宇宙船の中で隔離された場所で、そこに残っていたわずか14人のダリアン人の説明によると、彼らの惑星はもう無く、いわばノアの箱船として脱出したのがこの宇宙船だけど、ある日エンジンの一つが核爆発を起こし、14人を残して、残りは被爆して生き残りが野蛮人になっていました。しかしコーニックが調査を続けていくと、その宇宙船には人間が必要な栄養素のストックが無く、それを野蛮人を殺してその人体から摂取していました。更には宗教をでっち上げて野蛮人を騙し、放射能汚染の少ないきれいな個体からは臓器を採取して生き延びていました。しかしカーターがその宗教のインチキを暴いて、野蛮人が14人のいる隔離区画に侵入し、ダリアン人の保存遺伝子を破壊します。絶望にくれるダリアン人にコーニックは、野蛮人と一緒に生きるように言い置いてαに戻ります。良く考えると色々矛盾がありますが、まあこんなものでしょう。

ウルトラマンレオの「飛べ!レオ兄弟 宇宙基地を救え!」

ウルトラマンレオの「飛べ!レオ兄弟 宇宙基地を救え!」を観ました。しかし最初からストーリーをばらしているタイトルってどうなんでしょ。まあレオの中ではそれなりに良く出来た話で、マックが新しいマック・ウランというエネルギー源を開発します。ウルトラセブンの超兵器R1号みたいな話ではなくて、そのエネルギーで宇宙ステーションの観測範囲が広くなるというだけですが。それをアトランタ星人が利用して、そのマックウランを運ぶマッキーを宇宙ステーションにぶつけて宇宙ステーションを破壊しようとする話です。ちょっと面白いのがその星人の正体が最初からゲンとダンにはバレていることで、逆に星人が二人の正体をばらすと脅します。でその星人が化けているのがMacの長官の娘の恋人ということで、話がややこしくなりますが、ゲンに変わってマック・ウランを運ぶパイロットになったアトランタ星人を阻止するため、ダンがウルトラ念力でその娘を危篤状態にする、という、とてもウルトラセブンとは思えない裏技を使います。結局はダンが操縦するマッキーを星人が追っかけて来てマッキーごとステーションにぶつけようとして、それをレオが阻止しようとしてもがいている所に颯爽とアストラが登場し、大団円。

ウルトラマンレオの「飛べ!レオ兄弟 宇宙基地を救え!」を観ました。しかし最初からストーリーをばらしているタイトルってどうなんでしょ。まあレオの中ではそれなりに良く出来た話で、マックが新しいマック・ウランというエネルギー源を開発します。ウルトラセブンの超兵器R1号みたいな話ではなくて、そのエネルギーで宇宙ステーションの観測範囲が広くなるというだけですが。それをアトランタ星人が利用して、そのマックウランを運ぶマッキーを宇宙ステーションにぶつけて宇宙ステーションを破壊しようとする話です。ちょっと面白いのがその星人の正体が最初からゲンとダンにはバレていることで、逆に星人が二人の正体をばらすと脅します。でその星人が化けているのがMacの長官の娘の恋人ということで、話がややこしくなりますが、ゲンに変わってマック・ウランを運ぶパイロットになったアトランタ星人を阻止するため、ダンがウルトラ念力でその娘を危篤状態にする、という、とてもウルトラセブンとは思えない裏技を使います。結局はダンが操縦するマッキーを星人が追っかけて来てマッキーごとステーションにぶつけようとして、それをレオが阻止しようとしてもがいている所に颯爽とアストラが登場し、大団円。

スタートレック・TNGの”The Mind’s Eye”

スタートレック・TNGの”The Mind’s Eye”を観ました。ここしばらく地味な話が続いていましたが、今回はロミュランの陰謀によりラフォージュが洗脳され、バイザーを通じて直接脳をコントロールされる、というなかなかスリリングな回でした。クリンゴンのある星が反乱を起こそうとしていて、そこに対して連邦が武器を送っているという疑惑が持ち上がります。ラフォージュはある星でのセミナーに行く途中でロミュランの宇宙船に拉致され、そこで洗脳されます。嘘の記憶を埋め込まれたままラフォージュはエンタープライズ号に戻り、そこでこっそりエンタープライズ号から武器をクリンゴンの星に転送しようとしてそれがクリンゴン側に察知され、エンタープライズ号は危機に陥ります。データが活躍しエンタープライズ号の中から怪しげな電波が出ていることを突き止め、結局はそれがラフォージュのバイザーから出ていることを察知し、クリンゴン側の責任者をフェイザーで撃とうとしていたラフォージュを寸前で止め、クリンゴンの大使がラフォージュを操っていたことも突き止めます。まあまあのエピソードでした。

スタートレック・TNGの”The Mind’s Eye”を観ました。ここしばらく地味な話が続いていましたが、今回はロミュランの陰謀によりラフォージュが洗脳され、バイザーを通じて直接脳をコントロールされる、というなかなかスリリングな回でした。クリンゴンのある星が反乱を起こそうとしていて、そこに対して連邦が武器を送っているという疑惑が持ち上がります。ラフォージュはある星でのセミナーに行く途中でロミュランの宇宙船に拉致され、そこで洗脳されます。嘘の記憶を埋め込まれたままラフォージュはエンタープライズ号に戻り、そこでこっそりエンタープライズ号から武器をクリンゴンの星に転送しようとしてそれがクリンゴン側に察知され、エンタープライズ号は危機に陥ります。データが活躍しエンタープライズ号の中から怪しげな電波が出ていることを突き止め、結局はそれがラフォージュのバイザーから出ていることを察知し、クリンゴン側の責任者をフェイザーで撃とうとしていたラフォージュを寸前で止め、クリンゴンの大使がラフォージュを操っていたことも突き止めます。まあまあのエピソードでした。

ウルトラマンレオの「おいらは怪獣大将だ!」

ウルトラマンレオの「おいらは怪獣大将だ!」を観ました。うーん、これもウルトラマンタロウ調のほのぼの系で、お仕置きで壺に入れられて宇宙に放り出された怪獣タイショーの話。怪獣大将という割りには宿題をやりたくない宮坂君に頼まれて誰もいない学校を壊したりとかで、やることがショボいです。結局タロウが元の星に返してやるというだけ。まあ次回辺りから最終回までやっとシリアス路線に復帰します。

ウルトラマンレオの「おいらは怪獣大将だ!」を観ました。うーん、これもウルトラマンタロウ調のほのぼの系で、お仕置きで壺に入れられて宇宙に放り出された怪獣タイショーの話。怪獣大将という割りには宿題をやりたくない宮坂君に頼まれて誰もいない学校を壊したりとかで、やることがショボいです。結局タロウが元の星に返してやるというだけ。まあ次回辺りから最終回までやっとシリアス路線に復帰します。

スペース1999の”The Infernal Machine”

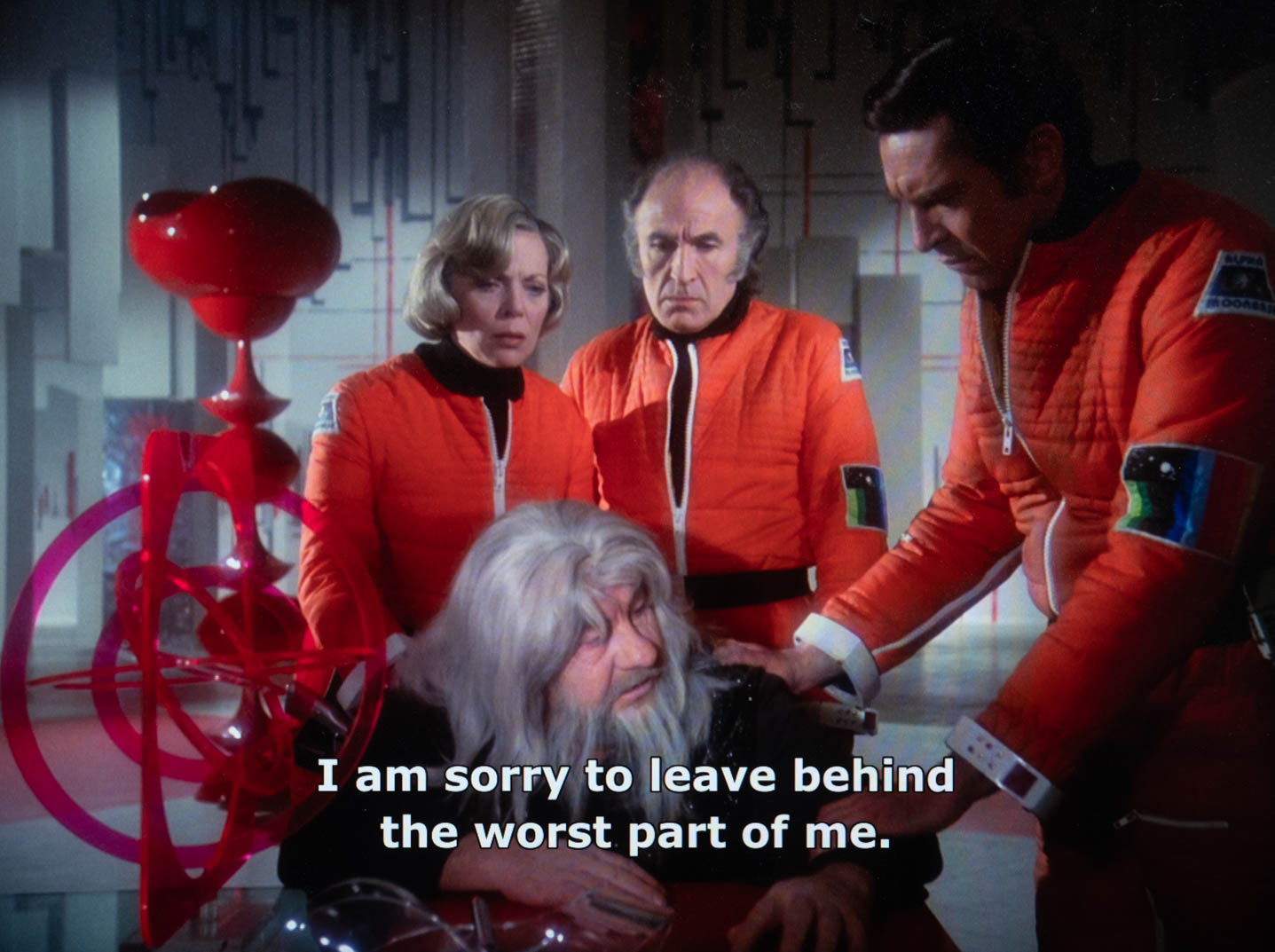

スペース1999の”The Infernal Machine”を観ました。ムーンベースαに奇妙な宇宙船が接近して来て、通信で支援を要請して来ます。向こうはαのコンピューターを全部支配してしまい、コーニック司令官、バーグマン教授、ヘレナの3人に来るように言います。3人が宇宙船に入るとそこに居たのは死にかけている老人で、彼はグェントという宇宙船そのもの、つまり機械と人間の意志が合体したものに仕えているコンパニオンでした。グェントはコーニックに物資の提供を依頼します。コーニックは応じる振りをして攻撃を命じますが、全て反撃されてしまいます。そうこうしている内にコンパニオンは死んでしまいます。グウェントは高齢のバーグマンはαに戻してコーニックとヘレナを代わりのコンパニオンにしようとします。しかしそうこうする内にコーニックはグェントがセンサーの当たった所しか見えないのと、そのエネルギーが尽きかけているのを悟ります。そしてわざとグェントを怒らせてエネルギーを消費させます。その作戦は成功しグェントは動かなくなりましたが、今度はドアが開かずまた酸素の供給もストップし3人は死にかけます。コーニックはエネルギーを少しだけグェントに供給し酸素の供給とドアの開放を頼みます。その願いは聞き入れられ3人は無事脱出し、グェントは残ったエネルギーで自殺行動を取ってクラッシュします。うーん、ちょっとありがちな話でもう少し捻りが欲しかったと思います。

スペース1999の”The Infernal Machine”を観ました。ムーンベースαに奇妙な宇宙船が接近して来て、通信で支援を要請して来ます。向こうはαのコンピューターを全部支配してしまい、コーニック司令官、バーグマン教授、ヘレナの3人に来るように言います。3人が宇宙船に入るとそこに居たのは死にかけている老人で、彼はグェントという宇宙船そのもの、つまり機械と人間の意志が合体したものに仕えているコンパニオンでした。グェントはコーニックに物資の提供を依頼します。コーニックは応じる振りをして攻撃を命じますが、全て反撃されてしまいます。そうこうしている内にコンパニオンは死んでしまいます。グウェントは高齢のバーグマンはαに戻してコーニックとヘレナを代わりのコンパニオンにしようとします。しかしそうこうする内にコーニックはグェントがセンサーの当たった所しか見えないのと、そのエネルギーが尽きかけているのを悟ります。そしてわざとグェントを怒らせてエネルギーを消費させます。その作戦は成功しグェントは動かなくなりましたが、今度はドアが開かずまた酸素の供給もストップし3人は死にかけます。コーニックはエネルギーを少しだけグェントに供給し酸素の供給とドアの開放を頼みます。その願いは聞き入れられ3人は無事脱出し、グェントは残ったエネルギーで自殺行動を取ってクラッシュします。うーん、ちょっとありがちな話でもう少し捻りが欲しかったと思います。