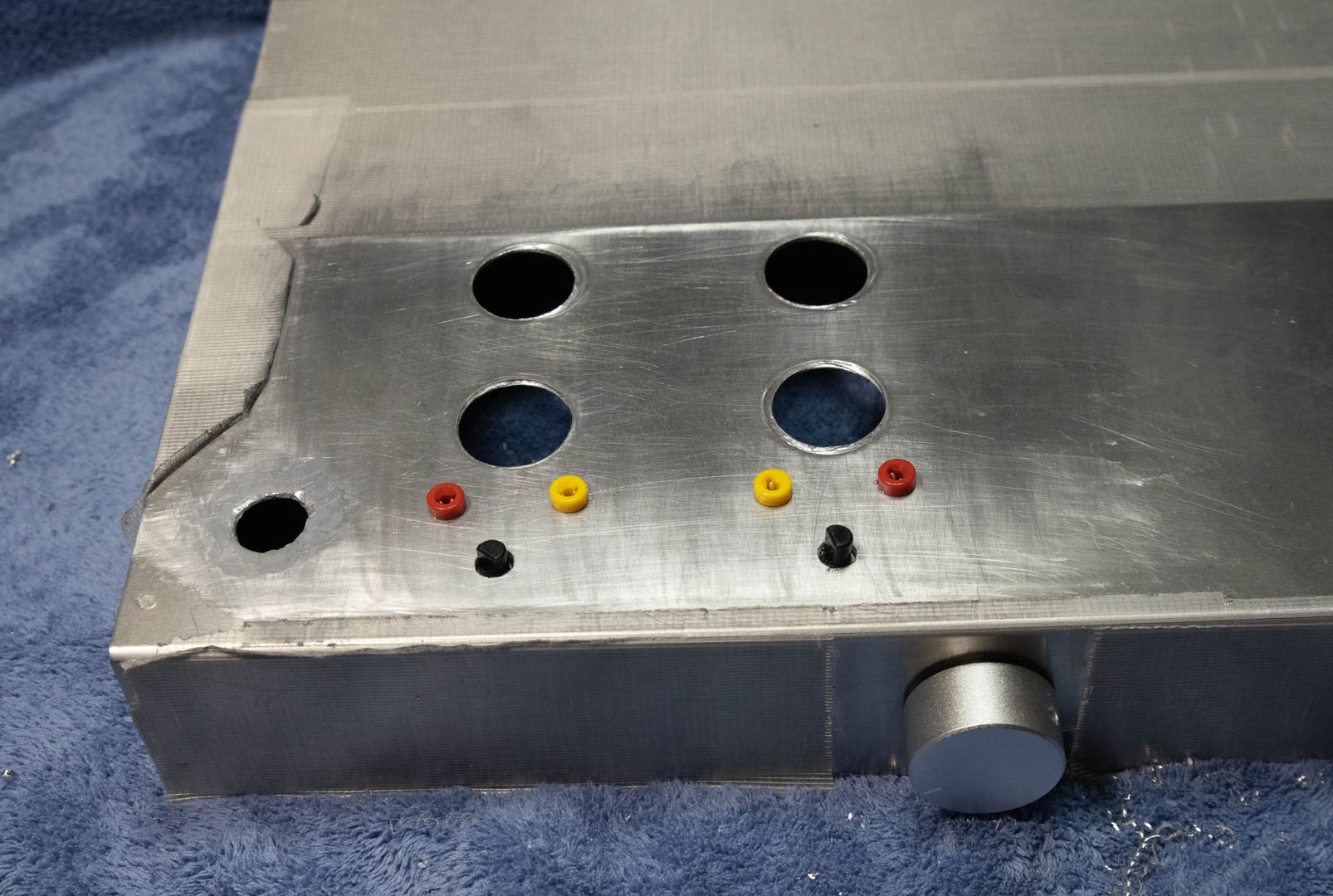

一応今作ろうとしている真空管アンプのシャーシの穴開けは一段落しました。

しかしながら、初めてだったので色々と失敗があり汚くなってしまったので、これはまあ練習と考え、シャーシももう1台買ってもう一度きちんとやり直します。

一応、今回色々トライしてみた板金加工のやり方とそのツールについて簡単な資料にまとめたので、もし真空管アンプを一から作ろうとされている方がいらしたら、ご一読いただければ幸いです。

投稿者: kanrisha

キャプテン・スカーレットの”Flight to Atlantica”

キャプテン・スカーレットの”Flight to Atlantica”を観ました。今日はSpectrumが結成されて一周年ということで、カーネルホワイトには内緒で、他のメンバーはノンアルコールのシャンパンで乾杯しようとします。しかしそのシャンペンをミステロンズがミステロナイズします。キャプテン・スカーレットだけはグラスが割れ、すぐその後にカーネルホワイトがやってきて乾杯を中止させました。そこにミステロンズの予告があり、大西洋の真ん中にあるアトランティカ基地を破壊すると言います。基地はミサイルで守られています。まずキャプテン・ブルーとキャプテン・オーカーが爆撃機で現地に向かいます。しかし爆撃目標の地図はキャプテン・ブラックによって入れ替えられていました。爆撃機が発進した後、基地と爆撃機の連絡が取れなくなったため、エンジェル1が発進しますが、パイロットは意識を失い海に突っ込みそうになります。続けて2と3も発進しましたが、彼女たちも同じようになります。ここでカーネル・ホワイトとスカーレットが彼ら2人以外がおかしくなっていることに気付き、原因はシャンパンだろうと推測し、それを分析したら、飲んだ人間の記憶を失わせたり、無鉄砲な行動に走らせる薬物が含まれていました。ここでキャプテン・スカーレットが始まってから初めてカーネル・ホワイト自身が出撃し、スカーレットが助手を務めます。ブルー達の爆撃機はアトランティカ基地の防衛タワーを爆破してしまい、次にアトランティカ基地そのものを爆撃しようとします。追いついたカーネル・ホワイトとスカーレットは、呼びかけに答えないブルーとオーカーにやむを得ずミサイルを発射します。それは命中し爆撃機は海に突っ込み始めます。しかし二人は座席をイジェクトさせません。ギリギリでブルーが気がつき脱出します。

キャプテン・スカーレットの”Flight to Atlantica”を観ました。今日はSpectrumが結成されて一周年ということで、カーネルホワイトには内緒で、他のメンバーはノンアルコールのシャンパンで乾杯しようとします。しかしそのシャンペンをミステロンズがミステロナイズします。キャプテン・スカーレットだけはグラスが割れ、すぐその後にカーネルホワイトがやってきて乾杯を中止させました。そこにミステロンズの予告があり、大西洋の真ん中にあるアトランティカ基地を破壊すると言います。基地はミサイルで守られています。まずキャプテン・ブルーとキャプテン・オーカーが爆撃機で現地に向かいます。しかし爆撃目標の地図はキャプテン・ブラックによって入れ替えられていました。爆撃機が発進した後、基地と爆撃機の連絡が取れなくなったため、エンジェル1が発進しますが、パイロットは意識を失い海に突っ込みそうになります。続けて2と3も発進しましたが、彼女たちも同じようになります。ここでカーネル・ホワイトとスカーレットが彼ら2人以外がおかしくなっていることに気付き、原因はシャンパンだろうと推測し、それを分析したら、飲んだ人間の記憶を失わせたり、無鉄砲な行動に走らせる薬物が含まれていました。ここでキャプテン・スカーレットが始まってから初めてカーネル・ホワイト自身が出撃し、スカーレットが助手を務めます。ブルー達の爆撃機はアトランティカ基地の防衛タワーを爆破してしまい、次にアトランティカ基地そのものを爆撃しようとします。追いついたカーネル・ホワイトとスカーレットは、呼びかけに答えないブルーとオーカーにやむを得ずミサイルを発射します。それは命中し爆撃機は海に突っ込み始めます。しかし二人は座席をイジェクトさせません。ギリギリでブルーが気がつき脱出します。

最後に、スペクトラムの本当の一周年は実は3日後だとカーネル・ホワイトが説明し、今度こそ本物のノンアルコールシャンペン(キャプテン・スカーレット銘柄)で乾杯します。

真空管アンプの板金加工(8)

真空管アンプの板金加工その8。真空管ソケットを取り付けて、PCL86を載せてみました。トランスとチョークコイルはまだ穴加工していませんが、ケースだけ載せてみました。シャーシは色を塗りますが、かなり完成イメージに近付いて来ました。トランスカバーもアルミのは後で黒く塗る予定です。

真空管アンプの板金加工その8。真空管ソケットを取り付けて、PCL86を載せてみました。トランスとチョークコイルはまだ穴加工していませんが、ケースだけ載せてみました。シャーシは色を塗りますが、かなり完成イメージに近付いて来ました。トランスカバーもアルミのは後で黒く塗る予定です。

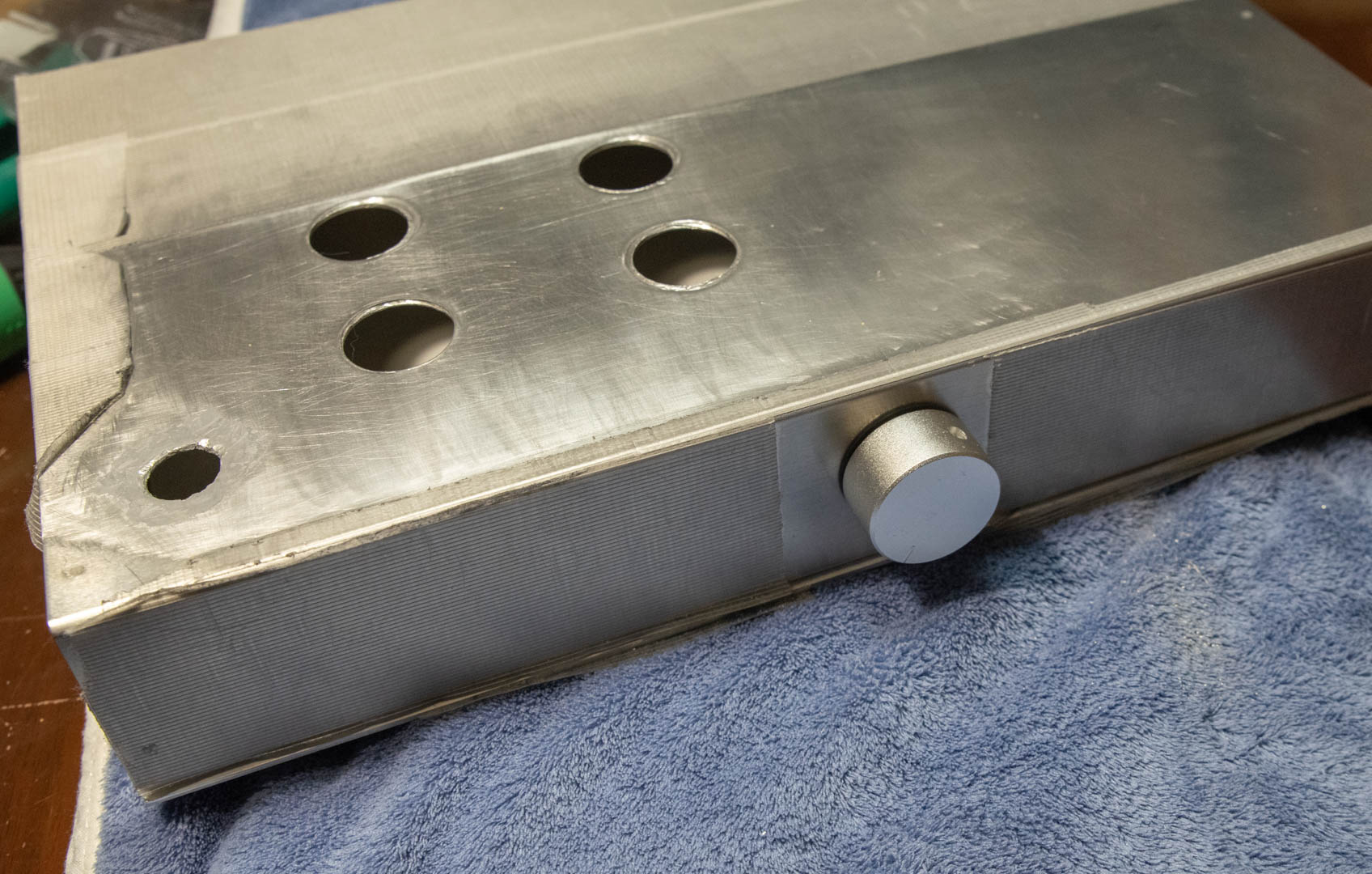

真空管アンプの板金加工(7)

真空管アンプの板金加工その7。今日はリアパネルをまとめてやりました。ここで初めてACインレット用に角穴にチャレンジ。手前に写っているハンディニブラーという工具を使いました。まあ爪切りの大きなものみたいな感じで、3x10mmくらいの長方形にパネルを噛み取ってくれます。このACインレットみたいなサイズが小さい角穴には便利です。でもトランス用の角穴みたいに大きなものは、これで開けると、多分握力が保たないでしょう。私はそちらは金鋸を使うつもりです。ちょっと失敗して角穴のサイズが大きすぎたのでまたもパテでごまかしました。

真空管アンプの板金加工その7。今日はリアパネルをまとめてやりました。ここで初めてACインレット用に角穴にチャレンジ。手前に写っているハンディニブラーという工具を使いました。まあ爪切りの大きなものみたいな感じで、3x10mmくらいの長方形にパネルを噛み取ってくれます。このACインレットみたいなサイズが小さい角穴には便利です。でもトランス用の角穴みたいに大きなものは、これで開けると、多分握力が保たないでしょう。私はそちらは金鋸を使うつもりです。ちょっと失敗して角穴のサイズが大きすぎたのでまたもパテでごまかしました。

穴加工が終ったら、全体に紙やすりがけして、プライマーを吹き付け、その後塗料を吹き付けます。

まあここまで来ると誰が見てもアンプです。

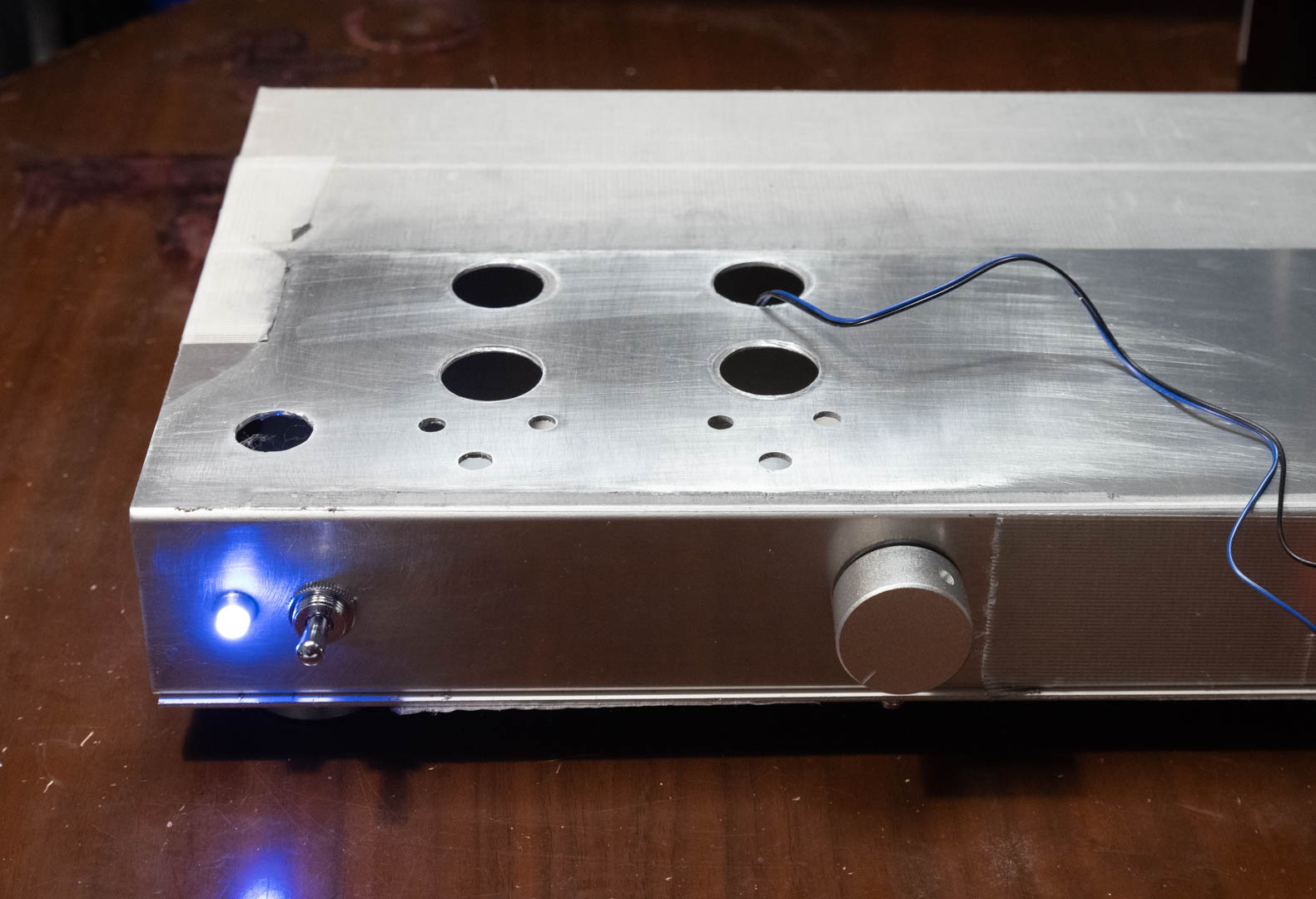

真空管アンプの板金加工(6)

真空管アンプの板金加工その6。電源スイッチの取付け穴が汚くなったのがやはりずっと引っ掛かっていて、結局電源スイッチは上杉研究所式の上部ではなくて一般的なやり方の前面パネルに移しました。今度は12mmまでドリルで開けて、後はリーマーで少し拡げて、今回は上手く行きました。残った上部の穴はこれもリーマーで拡げて、放熱用の空気穴にすることにしました。

真空管アンプの板金加工その6。電源スイッチの取付け穴が汚くなったのがやはりずっと引っ掛かっていて、結局電源スイッチは上杉研究所式の上部ではなくて一般的なやり方の前面パネルに移しました。今度は12mmまでドリルで開けて、後はリーマーで少し拡げて、今回は上手く行きました。残った上部の穴はこれもリーマーで拡げて、放熱用の空気穴にすることにしました。

スイッチ横に表示灯のLEDも付けました。このLEDは定電流ダイオードを内蔵しているもので、6Vぐらいから30VDCまで電圧に関係なく、かつ制限抵抗無しで使えるので真空管アンプのようにヒーター用の電圧が6V、12V、14.5Vと色々あるのには考えなくていいので便利です。ただ欠点は自分で明るさのコントロールが出来ませんが。

ロシア製真空管の輸出停止

ロシアが逆制裁で200品目の輸出を停止し、その中に真空管も含まれています。

https://shop.ehx.com/item/12ax7eh/tubes-vacuum-electro-harmonix/

Electro-Harmonix、Sovtek、Tung-Sol、Mullard。Svetlana、Genalex Gold Lionといったブランドはすべてロシアのエレクトロ・ハーモニックス社で製造されており、今後は入手困難が予想されます。

私はこの事態を予想していたので、当面必要になりそうな真空管は買い増ししています。

真空管アンプの板金加工(5)

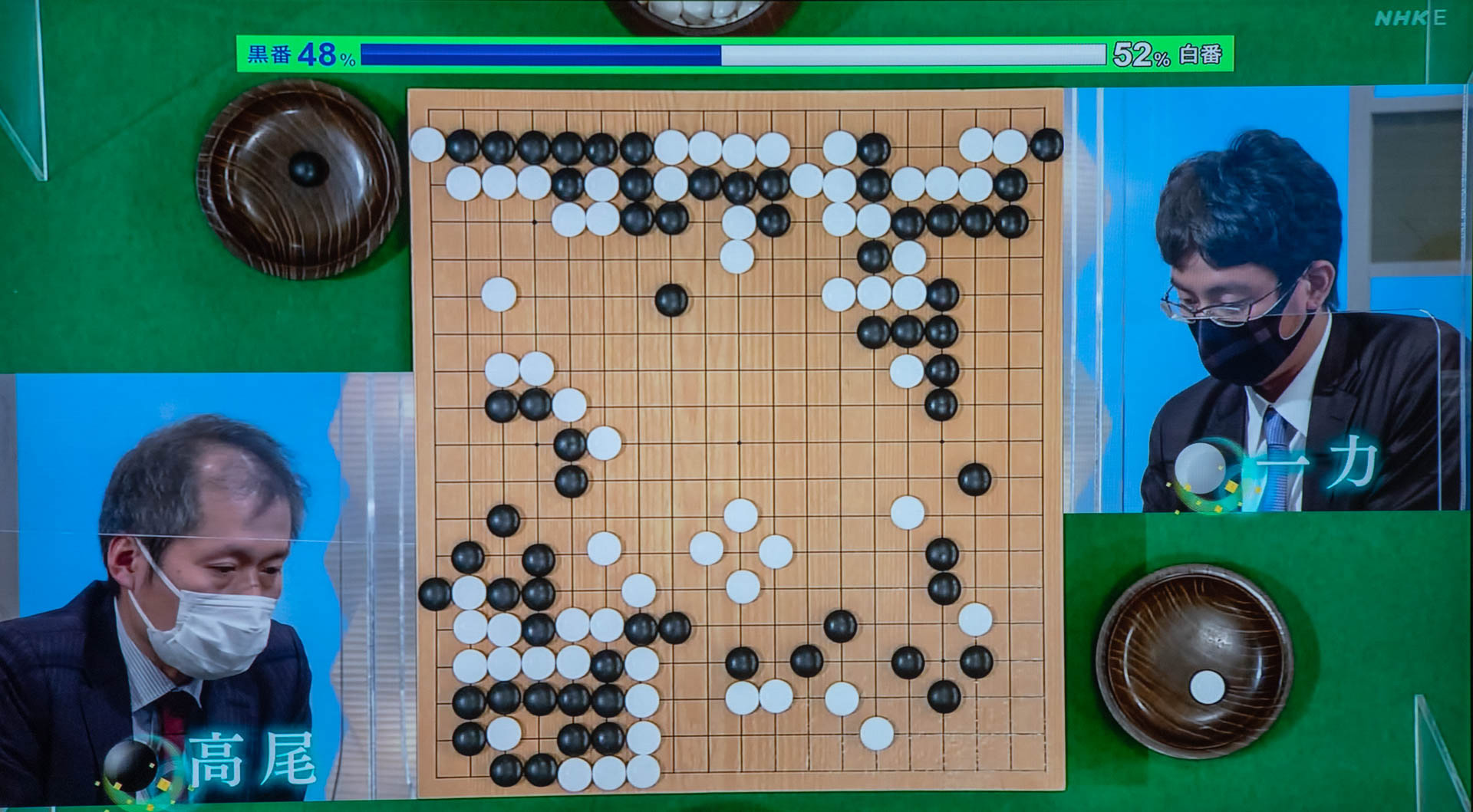

NHK杯戦囲碁 高尾紳路9段 対 一力遼NHK杯選手権者

本日のNHK杯戦の囲碁はついに決勝戦で、黒番が高尾紳路9段、白番が一力遼NHK選手権者です。決勝戦にふさわしい激戦になりました。まずは左下隅の攻防が面白いワカレになり、黒が左辺で白1子を抜く代償に、白は黒の左下隅の6子を「ほぼ」取りました。しかし白がその黒を包囲する断点を継がなかったので、黒はすぐ切って行きました。白は左下隅を完全に取ろうとすると、自身もダメヅマリで危ないことになるということを察知し、左下隅の復活を容認し、中央下方で黒1子を抱えて大きな厚みを築きました。そして白はこの厚みを活用して、左上隅から上辺、左辺にかけて大きく模様を張りました。そして黒は上辺に入り活きを図りました。しかし黒は辺で這っても6子なので一眼しかなく、後は中央で眼を作るしかありませんでした。そして白は単純な取りかけには行かず、黒の右上隅の構えに手を付けて行きました。この辺りの柔軟な発想はさすが一力9段です。結果的に黒の一団は中央に逃げ、白は右上隅から上辺を地にしました。このワカレはほぼ互角で、後は黒がまだどの程度攻めを受けるかにかかっていました。白はこの黒を攻めながら中央に白地を付けようとしました。黒は中央にもう一眼作って活きた後、中央の白を切って行って中央の白地に手を付けました。しかしここの打ち方に何か誤算があり、折角切っていった黒2子が取り込まれました。この結果、若干ですが白が厚い形勢になりました。しかしその後白も左辺へのヨセで手順前後があって、形勢は半目勝負になりました。最後半劫争いがあるかと思いましたが、3箇所あって順番に継ぎあって劫争いはなく、結局白の半目勝ちになり、一力NHK杯選手権者が連覇を果たしました。しかし敗れたとはいえ、今期の高尾紳路9段の戦い振りは見事だったと思います。一力遼9段はこれで3回目のNHK杯戦優勝で、この先何回優勝するかが楽しみです。

真空管アンプの板金加工(4)

真空管アンプの板金加工(3)

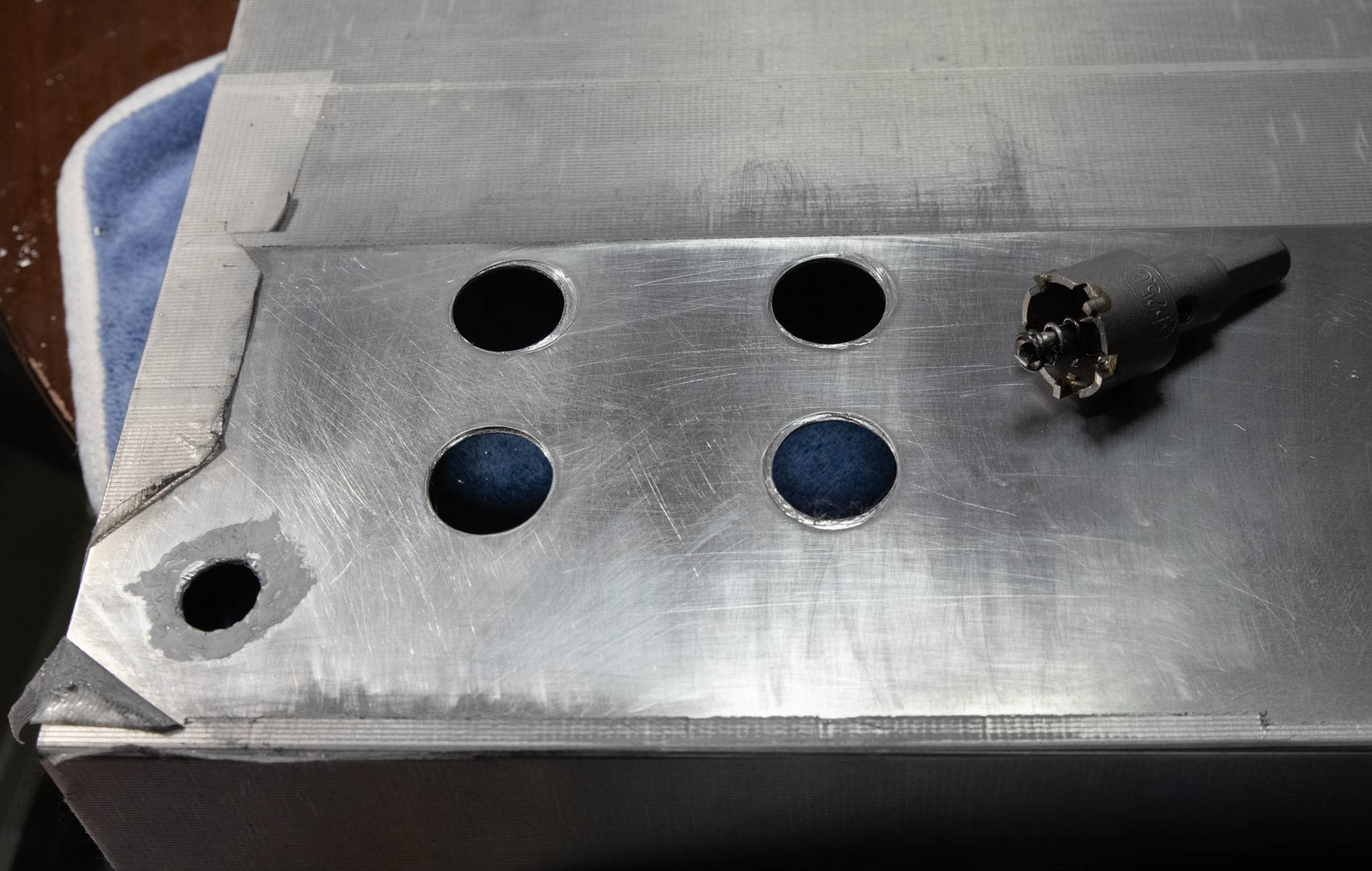

真空管アンプの板金加工その3。真空管ソケット用の穴開け、25φです。このサイズになると、普通のドリルは無く、ホールソーという、中心と外周に刃がついているドリルを使います。(右に写っているの)先日のスイッチ用穴開けの失敗の教訓を活かし、目的は25φですが、22φのホールソーを使いました。これが正解でした。何故なら中央のガイド用ドリルの穴を大きく開けすぎたため、刃がぶれまくってまたも座繰りをしたような感じで22φの所が23φくらいの穴になりました。それをリーマーで拡げて目的の穴径が開けられました。見た目がイマイチですが、初めてだし、ボール盤を使っていないので、多少仕上がりが汚くなるのは仕方がないです。ボール盤は安いのを買っていますが、さすがに部屋の中では使えず、ベランダとかを使うしかありません。しかし今住んでいる賃貸マンションが外壁の塗装をやっていて、ベランダが使えないんです。仮に使えたとしても夜中に盛大に音を立てて金属加工は出来ません。

真空管アンプの板金加工その3。真空管ソケット用の穴開け、25φです。このサイズになると、普通のドリルは無く、ホールソーという、中心と外周に刃がついているドリルを使います。(右に写っているの)先日のスイッチ用穴開けの失敗の教訓を活かし、目的は25φですが、22φのホールソーを使いました。これが正解でした。何故なら中央のガイド用ドリルの穴を大きく開けすぎたため、刃がぶれまくってまたも座繰りをしたような感じで22φの所が23φくらいの穴になりました。それをリーマーで拡げて目的の穴径が開けられました。見た目がイマイチですが、初めてだし、ボール盤を使っていないので、多少仕上がりが汚くなるのは仕方がないです。ボール盤は安いのを買っていますが、さすがに部屋の中では使えず、ベランダとかを使うしかありません。しかし今住んでいる賃貸マンションが外壁の塗装をやっていて、ベランダが使えないんです。仮に使えたとしても夜中に盛大に音を立てて金属加工は出来ません。