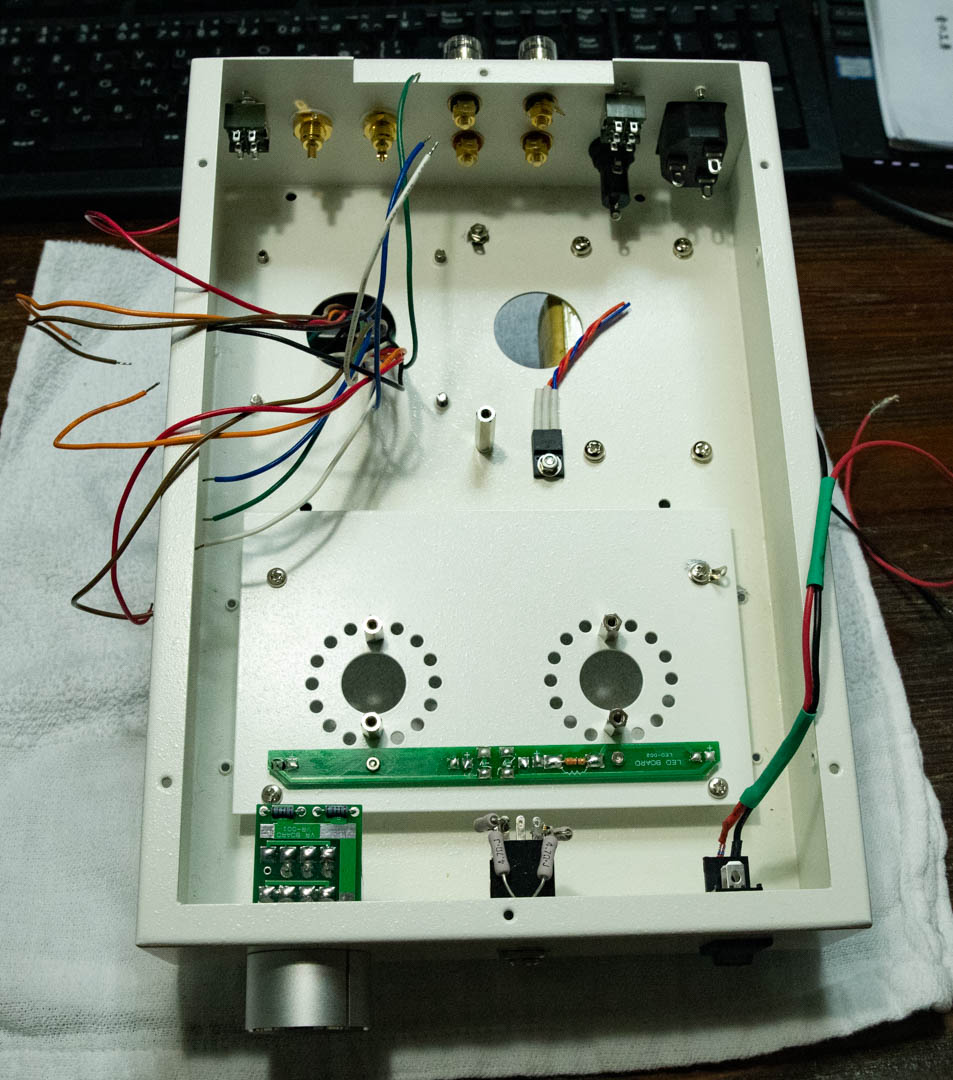

PCL86シングル超三結アンプキット、今日はプリント配線板を取り付けるためのポストをネジ止めしたり、また電源スイッチのLEDの配線が、NKKのロッカスイッチについている絶縁用の隔壁のために、パネルに取り付けた後半田付けするのがほぼ無理ということが判明し、スイッチを外してLEDの配線だけ先にやりました。その時についでに定電流ダイオードを直列に組み込みました。乾電池2本の3Vと006Pの9Vでテストしてみましたが、どちらでも問題なく点灯しました。なお、元々付いていたミヤマのロッカがネオン照光というのは私の勘違いで、LEDでした。なのでそれをつなぐ回路には制限抵抗も入っていることを確認しました。そのためおそらく定電流ダイオードが無くとも問題なく点灯すると思いますが、念のため入れておきます。これを入れておけばDCで3Vから30Vまでの範囲であればどこにでもつなげます。

PCL86シングル超三結アンプキット、今日はプリント配線板を取り付けるためのポストをネジ止めしたり、また電源スイッチのLEDの配線が、NKKのロッカスイッチについている絶縁用の隔壁のために、パネルに取り付けた後半田付けするのがほぼ無理ということが判明し、スイッチを外してLEDの配線だけ先にやりました。その時についでに定電流ダイオードを直列に組み込みました。乾電池2本の3Vと006Pの9Vでテストしてみましたが、どちらでも問題なく点灯しました。なお、元々付いていたミヤマのロッカがネオン照光というのは私の勘違いで、LEDでした。なのでそれをつなぐ回路には制限抵抗も入っていることを確認しました。そのためおそらく定電流ダイオードが無くとも問題なく点灯すると思いますが、念のため入れておきます。これを入れておけばDCで3Vから30Vまでの範囲であればどこにでもつなげます。

電源トランスと出力トランスも取り付けました。出力トランスは付いてきたものではなく春日無線製のより高級なものですが、サイズが入るかがちょっと心配でしたが問題ありませんでした。またこちらの方が最初からワイヤー付きで配線が楽です。

後はひたすら配線ですが、ツイストペア線(より線)を作ったりしなければならないのが大変です。

カテゴリー: Audio

PCL86シングル超三結アンプキット→機構部品取付け

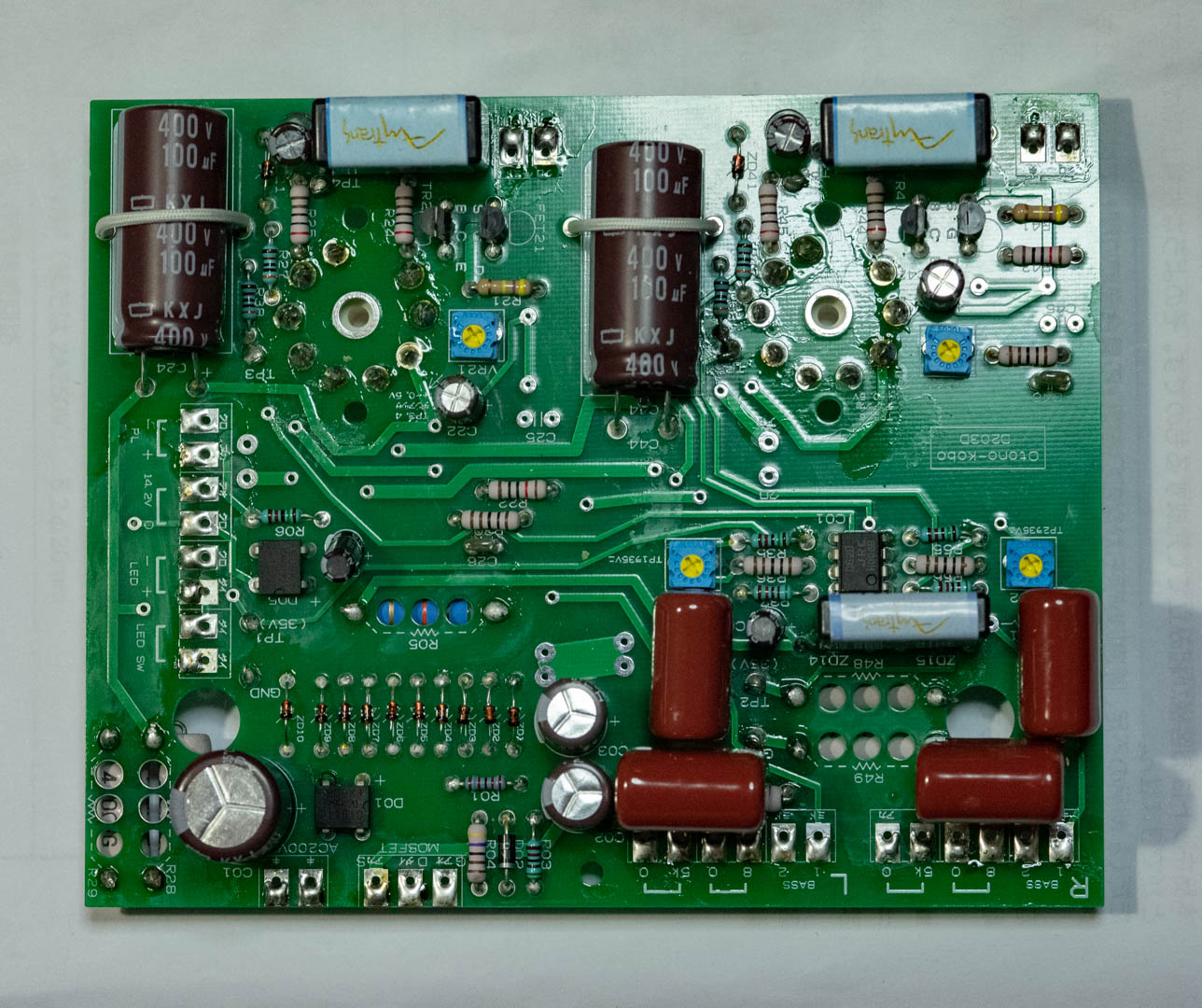

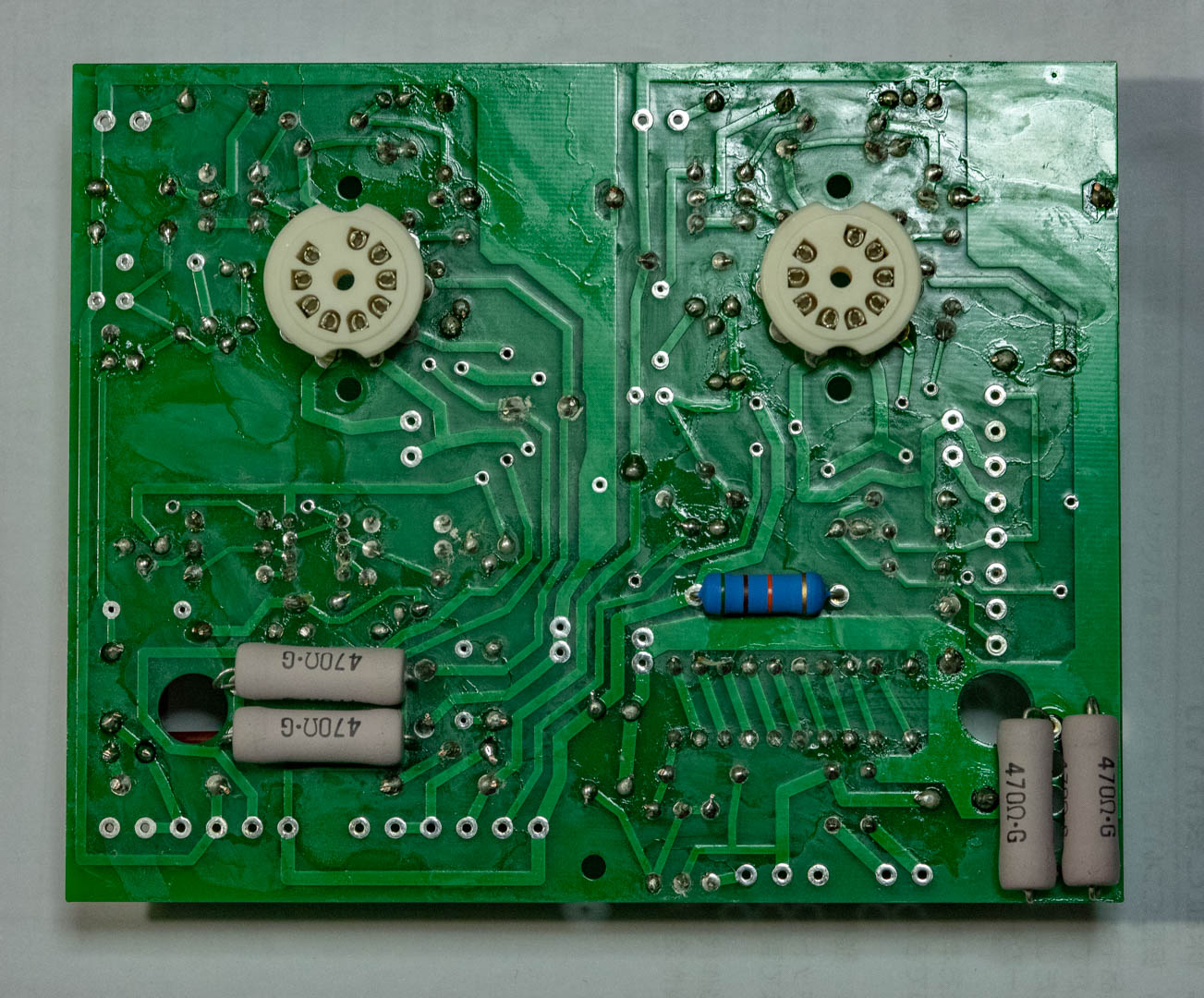

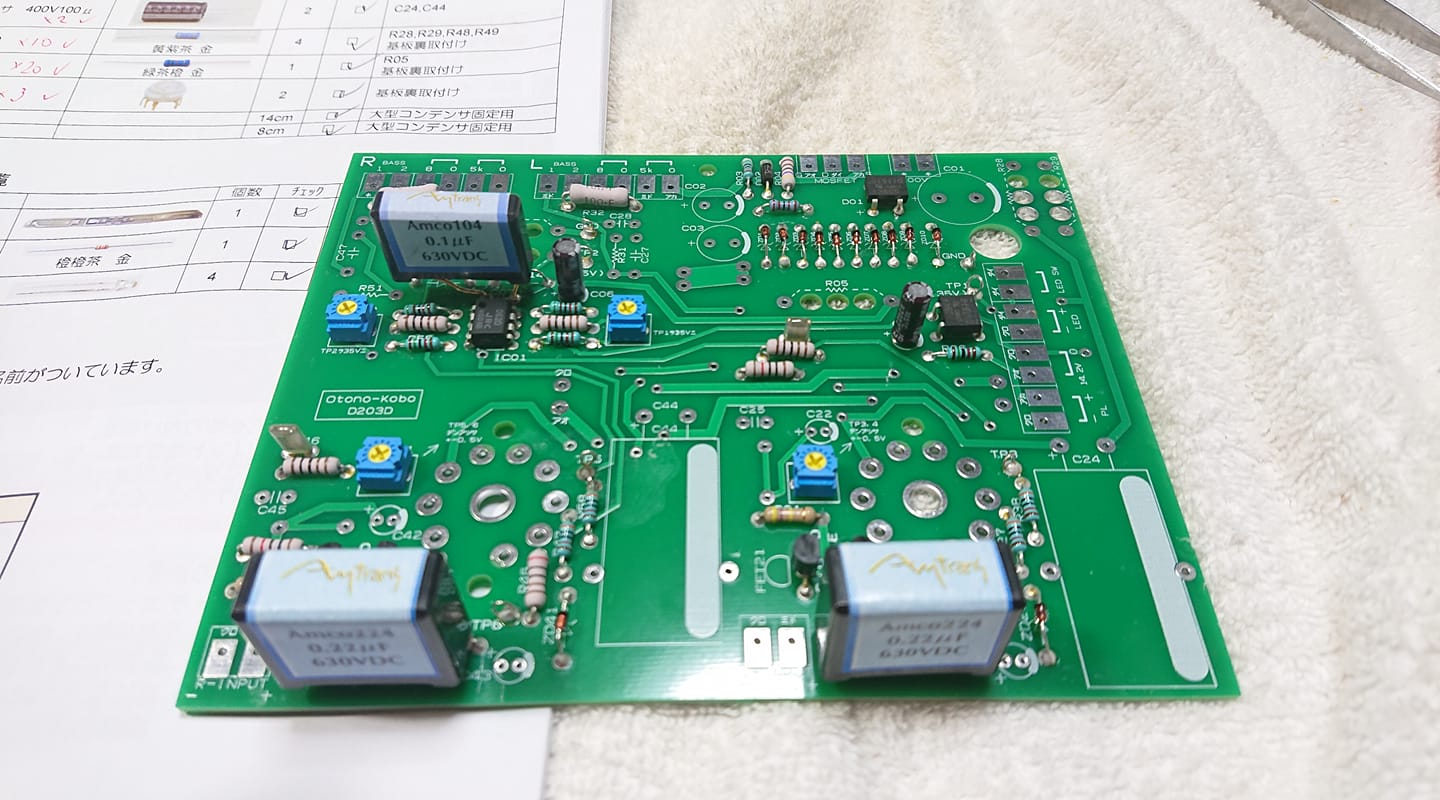

PCL86シングル超三結アンプキット→プリント配線板の実装完了

超三結真空管アンプキット

PCL86シングル+超三結アンプの組み立て

JBL 4307

ワーフェデールのDenton 85thを返品してお金を返してもらった後、結局これを買いました。JBL 4307。往年の名機4343に比べるとかなり小さいですが、これが私の部屋では限界です。スピーカーケーブルをつなごうとしていたら、うっかり左のウーファーのセンターコーンをへこましてしまい、心が折れかけましたが、昔何かで読んだガムテープをくっつけて引っぱるという方法で何とか直しました。しかし、サランネットは常用した方が良さそうです。クラシック音楽ファンで何でJBL?という話ですが、私はJBLがジャズ向き、タンノイがクラシック向きという説をあまり信じていません。今時のスピーカーは万能選手と思います。

ワーフェデールのDenton 85thを返品してお金を返してもらった後、結局これを買いました。JBL 4307。往年の名機4343に比べるとかなり小さいですが、これが私の部屋では限界です。スピーカーケーブルをつなごうとしていたら、うっかり左のウーファーのセンターコーンをへこましてしまい、心が折れかけましたが、昔何かで読んだガムテープをくっつけて引っぱるという方法で何とか直しました。しかし、サランネットは常用した方が良さそうです。クラシック音楽ファンで何でJBL?という話ですが、私はJBLがジャズ向き、タンノイがクラシック向きという説をあまり信じていません。今時のスピーカーは万能選手と思います。

またこのスピーカーは出力音圧レベルが91dB/mあるので、真空管アンプでもOKかと思いましたが、そちらはKT88プッシュプルでも高音が歪んでイマイチでした。なのでアキュフェーズのE-600で鳴らします。

超三結アンプキット

久し振り(約10年ぶり)に、真空管アンプのキットに挑戦しようとしています。「音の工房」という所で売っているPCL86シングルアンプ、超三結です。「超三結」というのは1990年代に上条信一さんという方(故人)が考案された回路で、5極管の出力の大きさと3極管の特性の素直さのいいとこ取りを狙った回路で、初段の増幅に半導体も使うのも面白い点です。

久し振り(約10年ぶり)に、真空管アンプのキットに挑戦しようとしています。「音の工房」という所で売っているPCL86シングルアンプ、超三結です。「超三結」というのは1990年代に上条信一さんという方(故人)が考案された回路で、5極管の出力の大きさと3極管の特性の素直さのいいとこ取りを狙った回路で、初段の増幅に半導体も使うのも面白い点です。

本当は老眼で抵抗のカラーコード読んだりするのは大変で、もうキットは手を出さないつもりでしたが、超三結アンプの完成品は売っていません。(訂正:「音の工房」でこのキットに入力切替を追加した形の完成品を売っています。)

サンバレーのぼろキットの教訓で、付いて来た部品をそのまま使うのではなく、以下を差し替えで色んな電子部品通販サイトから取り寄せ中です。

(1)抵抗→全て同じ抵抗値で、定格が1.5~2倍のTOAかTEのものに変更。

(2)電解コンデンサー→ニチコンの温度定格105℃のものに変更。

(3)スイッチ→ミヤマスイッチというメーカーの安物が付いて来たので、トグルスイッチX2、ネオン照光ロッカスイッチX1を私の勤めている会社のものに変更。トグル:M-2022、照光式ロッカ:JW-S11RKKM。ミヤマのロッカはネオンで100Vにそのままつなげますが、JW-SのはLEDなんで別に電源が必要です。幸いこのキットには真空管を下から照らすLEDがあるので、そこから取れると思います。

(4)フィルムコンデンサー→Amtrans他の良質そうなものに変更。

(5)真空管→これは付いて来たものを使いますが、予備をエレキットで注文。またeBayでマツダ製を落としました。

(6)真空管ソケット→アムトランスのセラミック製に変更。

(7)出力トランス:キットについているのは、東栄変成器のT1200という1,900円の安物。春日無線で4,000円くらいのシングルアンプ用出力トランスをゲット。電源トランスは14.2V出力があって特注品になるので止めました。

(8)線材:OFCのものに変更。

結局、キットの部品は8割り方交換になりました。定格を上げた抵抗とかコンデンサーが付属のプリント配線板にちゃんと載せられるかどうかが肝になりそうです。なおボリュームは始めからアルプスのRKシリーズのが付いていて、これは良心的で交換不要です。

それにしてもAmazonでは電子部品は非常に買いにくいですね。例えば抵抗で「抵抗 47KΩ 5W」とかで検索してもまったく違う仕様のものが多数出てきてしまいます。またあまり聞かない名前の中国製が多数出てきます。

今回使った通販サイトは

(1)マルツオンライン

(2)アールエスコンポーネンツ(いつの間にかカード払いOKになっていて、個人もOKでした。前は法人の社員だけで代引きだけでした。)

(3)千石通商オンライン

(4)アムトランスのオンラインショップ

(5)春日無線のオンラインショップ

などです。

ワーフェデールの Denton 85th→返品

ワーフェデールのDenton 85thの音割れですが、試しにバイワイヤリングでウーファー、ツィーターそれぞれ単独で聞いてみた結果、明らかにツィーターの不良でした。

結局返品することにしました。またAmazonでの販売店の対応もかなりイマイチでした。

ワーフェデールのDenton 85th レビュー(その4)

ワーフェデールのデントン85thの高音での音割れ対策の続き。

ワーフェデールのデントン85thの高音での音割れ対策の続き。

(1)バイワイヤリングへの変更

(2)ウェイト載せ

(3)ウッドブロックでラックとスピーカーの間を空ける

(4)左右スピーカーの間のラック類をすべて撤去(→どうもスピーカーから発生した音割れが、前と後ろが開いている箱形のラックで共鳴している感じだったので)

(5)AVラックのスペース部に、先日8cmフルレンジスピーカーを作った時に使った吸音材を入れる

という対策を行いました。

この結果、高音での音割れはまだ若干発生していますが、ピアノのCDを聴いていて聴くに堪えなかった前の状態に比べれば大幅に改善しました。

それで、私はこの音割れの原因がツィーターだと思っていたのですが、どうもウーファーが悪さしているのではないかと思うようになりました。このケブラーコーンというのは腰が強すぎて、ダンピングの利いた低音を出すのにはいいですが、どうもクロスオーバー周波数(3.5KHz)辺りで暴れているのではないかと。ケブラーというのはデュポンが開発したスーパー繊維で同じ重さなら鉄より強く、防弾チョッキにも使われています。なのでエージングでどの程度落ち着くか不明ですが、しばらく使い続けるつもりです。なお、オーケストラなどのCDではほとんど問題ありません。