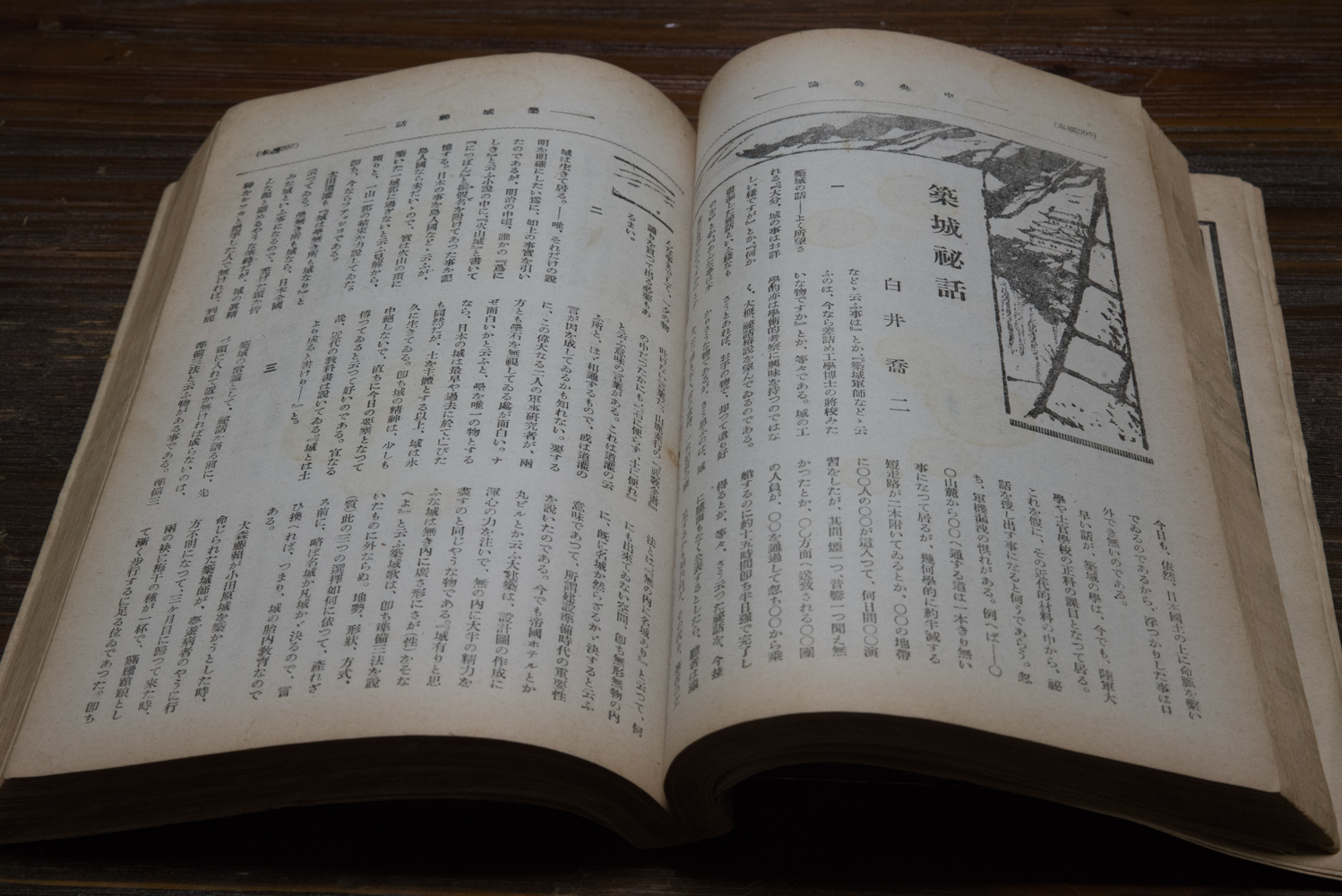

白井喬二のエッセイ、「築城秘話」を読了。中央公論の昭和7年10月号に掲載されたもの。「富士に立つ影」で、築城師同士の争いを描いたので、人々は白井は築城術にかけては専門家だと思って、秘話に類する話を聞きたがり、それに応えて書いたものと思われます。ただ、内容は白井らしく怪しげな文献にもよっていて、かなり眉唾物です。少しうなずけるのは、全国の城は全部設計が違っていて二つとして同じものはない、というのと、東京(江戸)は、「国堅固」の城ではなく、もし某国と戦いになって飛行機戦になるなら、帝都は甲州に移した方がいい、などの論を紹介している所です。築城の学はその当時でも、陸軍大学や士官学校での正式な科目となっていたそうです。

白井喬二のエッセイ、「築城秘話」を読了。中央公論の昭和7年10月号に掲載されたもの。「富士に立つ影」で、築城師同士の争いを描いたので、人々は白井は築城術にかけては専門家だと思って、秘話に類する話を聞きたがり、それに応えて書いたものと思われます。ただ、内容は白井らしく怪しげな文献にもよっていて、かなり眉唾物です。少しうなずけるのは、全国の城は全部設計が違っていて二つとして同じものはない、というのと、東京(江戸)は、「国堅固」の城ではなく、もし某国と戦いになって飛行機戦になるなら、帝都は甲州に移した方がいい、などの論を紹介している所です。築城の学はその当時でも、陸軍大学や士官学校での正式な科目となっていたそうです。

カテゴリー: Book

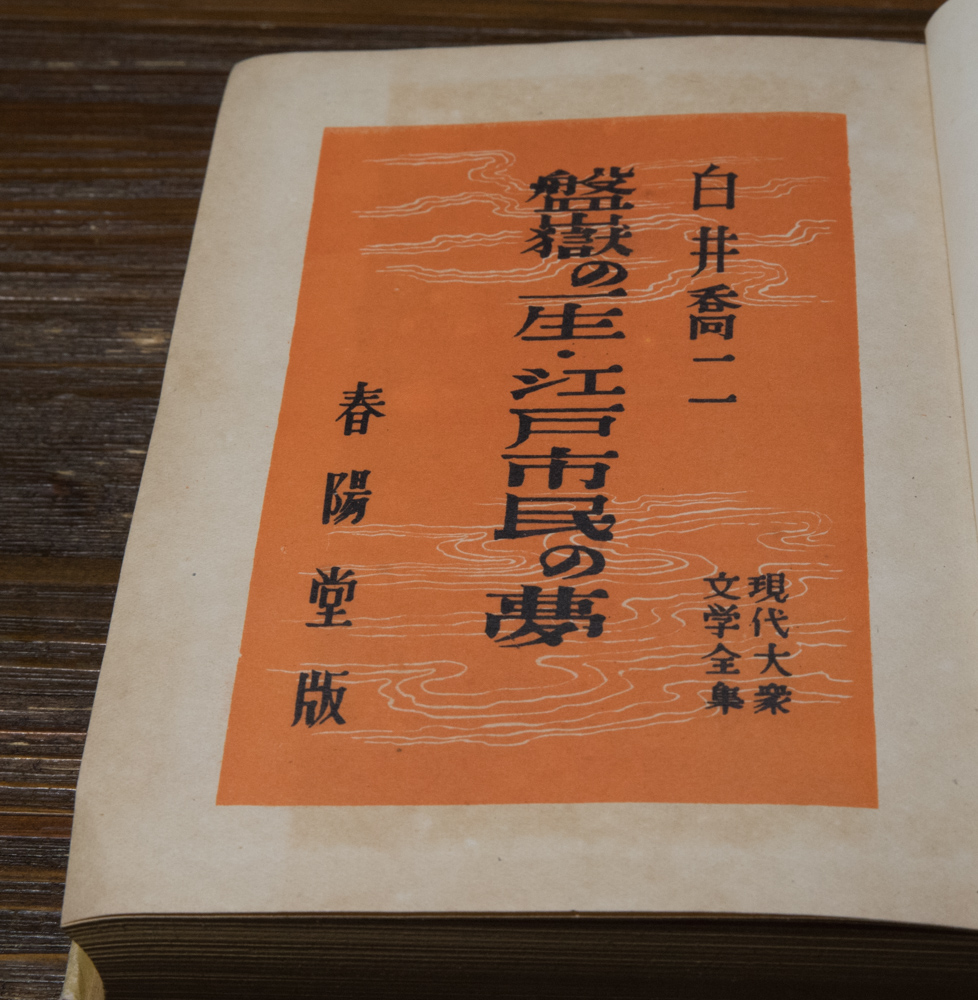

白井喬二の「江戸市民の夢」

白井喬二の「江戸市民の夢」を読了。文藝倶楽部で1928年2月から12月まで連載された作品。老大工の金剛寺の厳八というのが主人公です。この厳八が仕事で江戸に向かう途中で、ある城主の調練所に、まさに銃殺されそうになって調練所から逃げだそうとしている武士を見つけ、大工の腕で窓の鉄棒を切ってその武士を助け出します。で、その武士が活躍するかというと、全然大したことなくて、活躍するのは厳八の方です。大工としての腕はきわめて確かな上に、交渉事でも抜かりはなく、ある悪旗本が偽の工事を発注して、手付金の1万両を払うのに、贋金で払おうとしたのを、その上を行ってまんまと本物の1万両を持っていってしまいます。その金を取り返そうと、旗本の手の者が追ってきた時には、川へ飛び込んで30分も潜って逃げて無事です。この老大工、生涯童貞で、何と大工になる前は三十六回も職業を変え、その中の一つは手品師だったという、何とも理解不能の人物です。そうやって引っ張って、最後はどうなるかと思ったら実に意外な結末でした。ですが、ストーリーとしてはある意味無茶苦茶で出来はあまり良くないと思います。

白井喬二の「江戸市民の夢」を読了。文藝倶楽部で1928年2月から12月まで連載された作品。老大工の金剛寺の厳八というのが主人公です。この厳八が仕事で江戸に向かう途中で、ある城主の調練所に、まさに銃殺されそうになって調練所から逃げだそうとしている武士を見つけ、大工の腕で窓の鉄棒を切ってその武士を助け出します。で、その武士が活躍するかというと、全然大したことなくて、活躍するのは厳八の方です。大工としての腕はきわめて確かな上に、交渉事でも抜かりはなく、ある悪旗本が偽の工事を発注して、手付金の1万両を払うのに、贋金で払おうとしたのを、その上を行ってまんまと本物の1万両を持っていってしまいます。その金を取り返そうと、旗本の手の者が追ってきた時には、川へ飛び込んで30分も潜って逃げて無事です。この老大工、生涯童貞で、何と大工になる前は三十六回も職業を変え、その中の一つは手品師だったという、何とも理解不能の人物です。そうやって引っ張って、最後はどうなるかと思ったら実に意外な結末でした。ですが、ストーリーとしてはある意味無茶苦茶で出来はあまり良くないと思います。

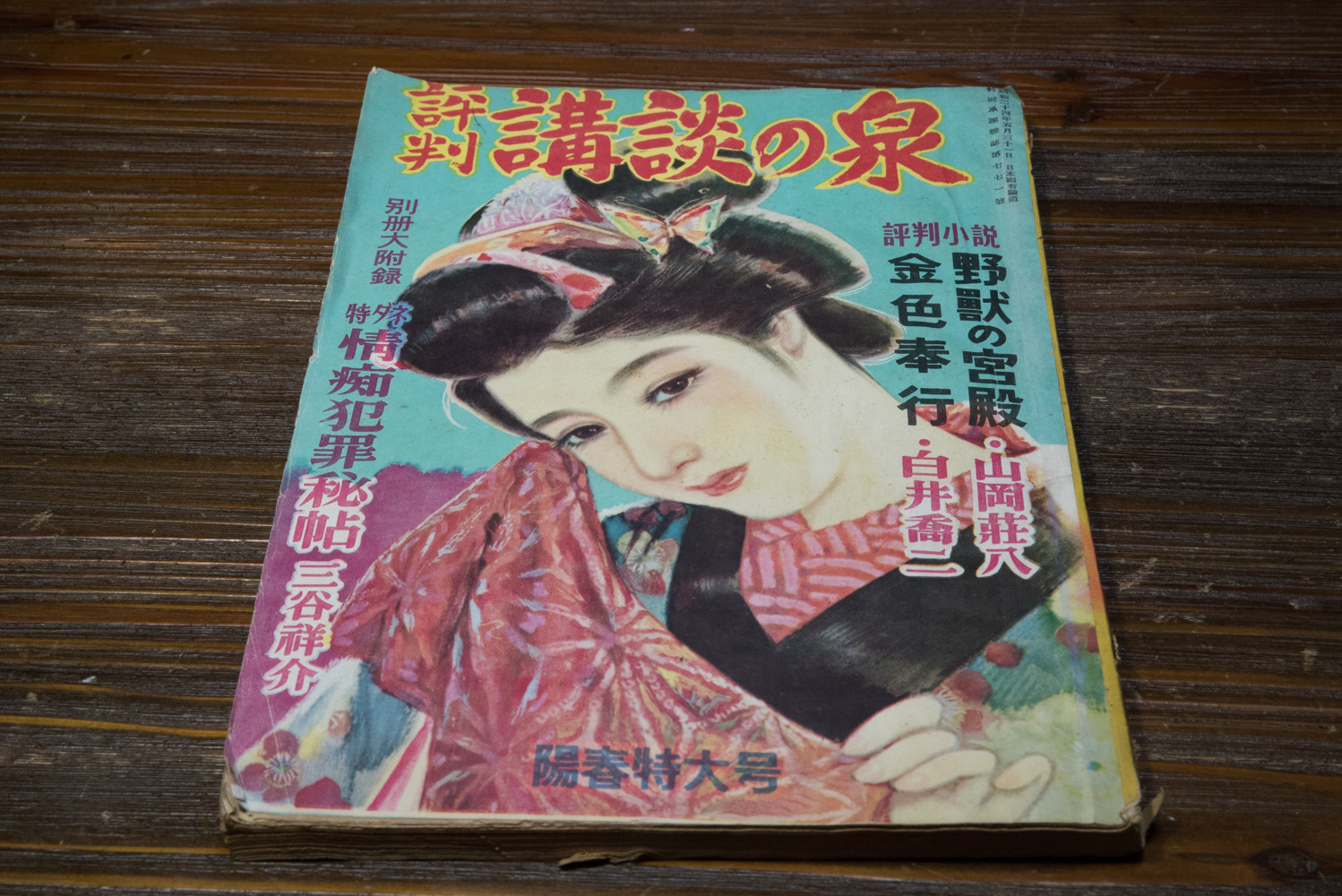

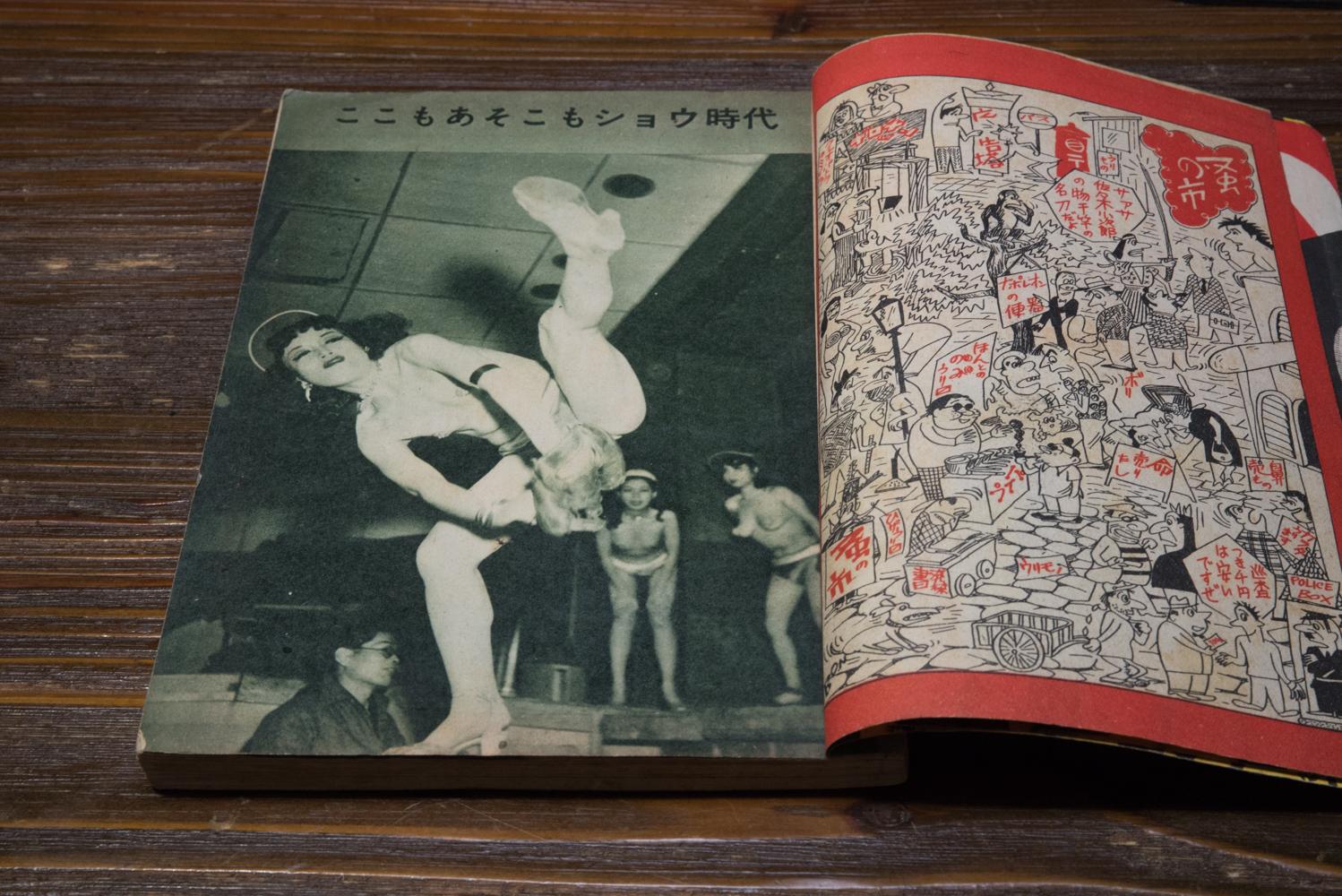

矢貴書店の「評判 講談の泉」昭和25年3月号

これが、白井喬二の「金色奉行」が連載されていた、「評判 講談の泉」という雑誌です。昭和25年の3月号(第5集)です。白井喬二の他に、山岡荘八の名前も見えますから、決していい加減な雑誌ではなかったのかもしれませんが、別冊大附録が「特ダネ 情痴犯罪秘帖」ですから、内容は推して知るべし。1ページめくると、女性が裸でスポーツに興じているイラスト。どう見てもカストリ雑誌にしか見えません。

これが、白井喬二の「金色奉行」が連載されていた、「評判 講談の泉」という雑誌です。昭和25年の3月号(第5集)です。白井喬二の他に、山岡荘八の名前も見えますから、決していい加減な雑誌ではなかったのかもしれませんが、別冊大附録が「特ダネ 情痴犯罪秘帖」ですから、内容は推して知るべし。1ページめくると、女性が裸でスポーツに興じているイラスト。どう見てもカストリ雑誌にしか見えません。

と思って調べてみたら、この雑誌を出していた矢貴書店という出版社は、後に桃源社を創業した、矢貴東司が作った書店だということがわかりました。桃源社は国枝史郎の「神州纐纈城」を初めて完全な単行本にして出してその真価を知らしめた出版社ですし、白井喬二の本も出しています。

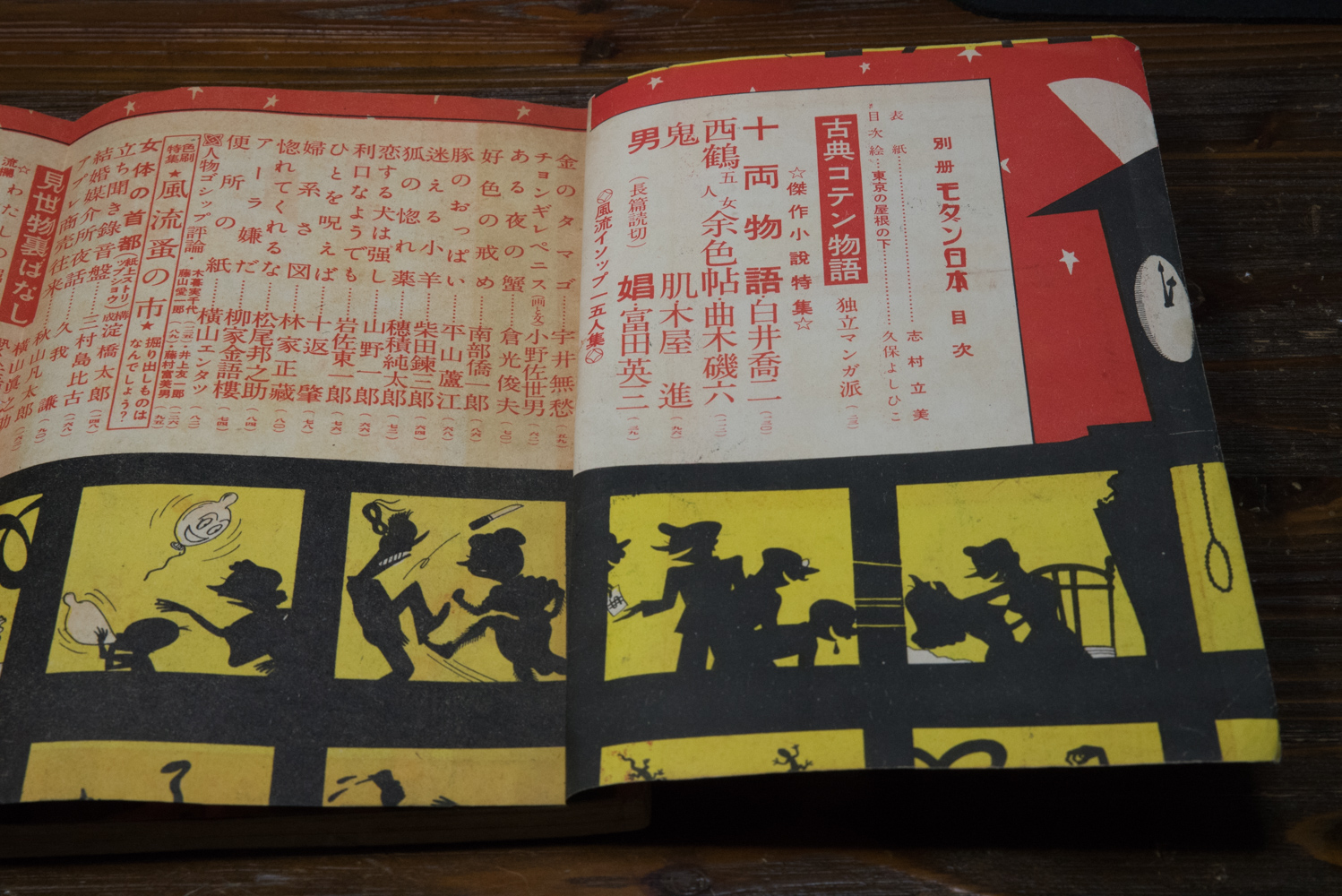

昭和26年の「別冊 モダン日本」

白井喬二の「十両物語」という作品が載っている、昭和26年の「別冊 モダン日本」というのを古書店から買いましたが、確かに巻頭が白井喬二なのですが、グラビアに安っぽいヌードが載っていて、これはいわゆるカストリ雑誌なのでは、と思います。もう一冊、昭和24年の「評判 講談の泉」というのも買い、こちらは白井の「金色奉行」が連載されていたのですが、これもカストリ雑誌ぽいです。白井喬二ほどの作家がカストリ雑誌に書いていたとは…ちょっとショックです。

白井喬二の「十両物語」という作品が載っている、昭和26年の「別冊 モダン日本」というのを古書店から買いましたが、確かに巻頭が白井喬二なのですが、グラビアに安っぽいヌードが載っていて、これはいわゆるカストリ雑誌なのでは、と思います。もう一冊、昭和24年の「評判 講談の泉」というのも買い、こちらは白井の「金色奉行」が連載されていたのですが、これもカストリ雑誌ぽいです。白井喬二ほどの作家がカストリ雑誌に書いていたとは…ちょっとショックです。

「モダン日本」自体は戦前からあって、決してカストリ雑誌ではなかったようです。しかしそうした雑誌ですら戦後はエロ路線に走っていたという証拠ですね。

Wikipediaの「カストリ雑誌」の項には、カストリ雑誌の例としてこの「別冊モダン日本」が挙げられています。この「別冊モダン日本」を編集していたのは吉行淳之介だということです。びっくり。

白井喬二の「春雷の剣」

白井喬二の「春雷の剣」を読了。「オール小説」の昭和31年7月号に掲載。白井喬二の時代に、講談のネタとして有名だった、南部藩の「相馬大作」を主人公にした短篇。実は、白井喬二の作品では「相馬大作」を扱ったものが後2作あります。一つは、1938年に「日の出」に掲載された「相馬大作」、もう一つは共同通信系の地方紙夕刊 1952年12月-1953年6月掲載された「新説相馬大作」です。後者は長篇作品ですので、今回読んだものとは違いますが、前者が今回読んだものと同じなのではないかと推定しています。白井がタイトルを変えることはよくありますし、戦前の作品を戦後の雑誌で発表し直すのもよくあるからです。但し、現時点では証拠はありません。

白井喬二の「春雷の剣」を読了。「オール小説」の昭和31年7月号に掲載。白井喬二の時代に、講談のネタとして有名だった、南部藩の「相馬大作」を主人公にした短篇。実は、白井喬二の作品では「相馬大作」を扱ったものが後2作あります。一つは、1938年に「日の出」に掲載された「相馬大作」、もう一つは共同通信系の地方紙夕刊 1952年12月-1953年6月掲載された「新説相馬大作」です。後者は長篇作品ですので、今回読んだものとは違いますが、前者が今回読んだものと同じなのではないかと推定しています。白井がタイトルを変えることはよくありますし、戦前の作品を戦後の雑誌で発表し直すのもよくあるからです。但し、現時点では証拠はありません。

お話は、津軽藩と南部氏の盛岡藩が昔から色々と遺恨を持っていたものを、幕府へ檜を献じるという事から、盛岡藩の檜山を津軽藩が自藩のものとしたことから諍いが起こり、盛岡藩の相馬大作が、津軽藩の藩主を二代に渡って暗殺するという話です。これは講談に沿ったストーリーで、実際は相馬大作の津軽藩主暗殺の試みは一度だけで、しかも杜撰な計画のため失敗に終わっています。しかし、この試みは江戸市民によって「赤穂浪士の再来」として騒がれ、講談などで取り上げられると、いつの間にか暗殺は成功したことにされ、白井のこの作品もその線に沿ったものです。白井のこの作品では相馬大作が二代の藩主の暗殺に成功した後、自首しようと考える倫理的な男として描かれており、そこが白井喬二らしいです。

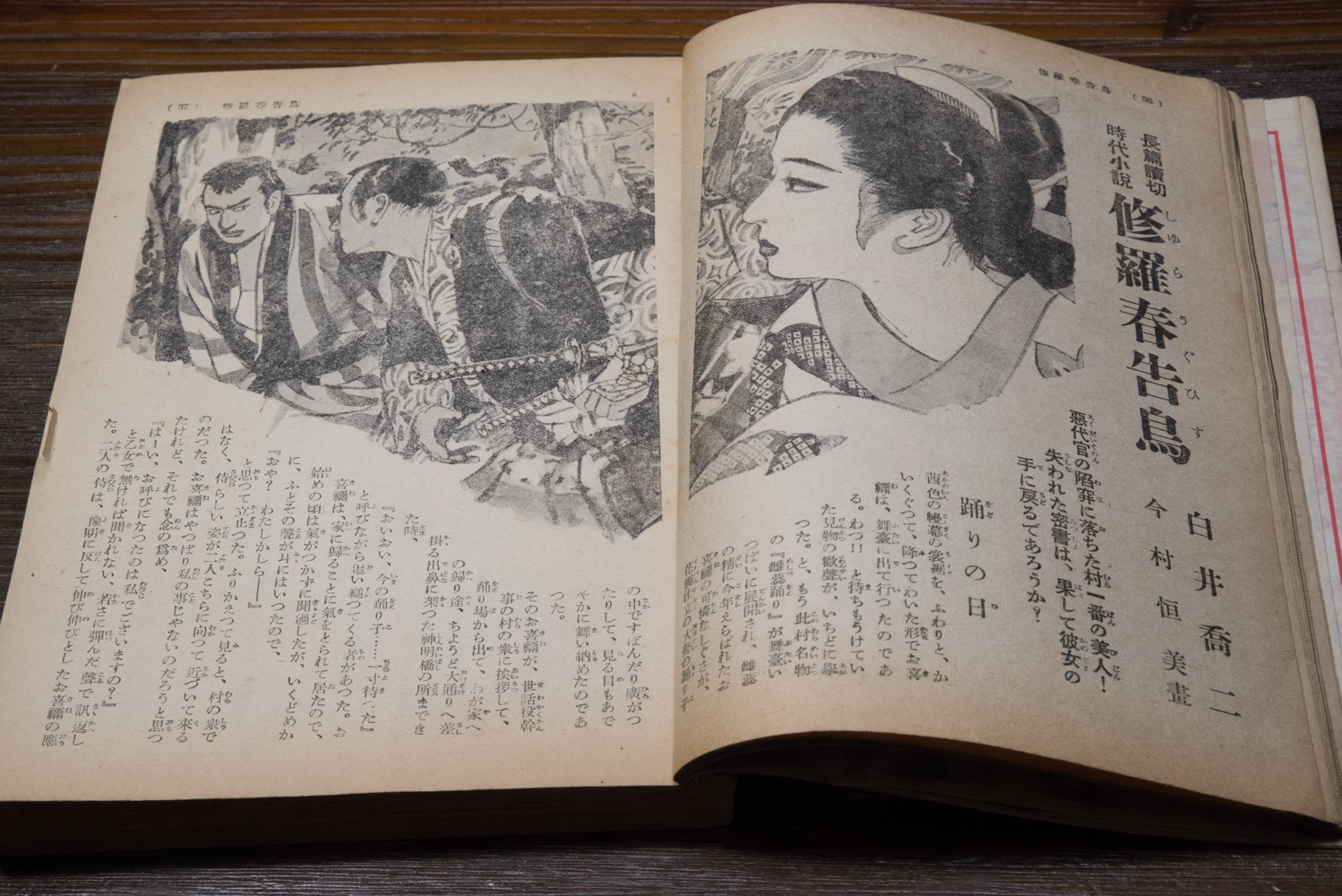

白井喬二の「修羅春告鳥」

白井喬二の「修羅春告鳥」(しゅらうぐいす)を読了。大日本雄弁会講談社の「講談倶楽部」昭和25年4月倍大号に掲載されたもの。

白井喬二の「修羅春告鳥」(しゅらうぐいす)を読了。大日本雄弁会講談社の「講談倶楽部」昭和25年4月倍大号に掲載されたもの。

老中堀田正俊の譜代の家臣であった前島勘吾正平は、主人の正俊が将軍綱吉の勘気に触れて殺された後、府内多摩郡に百姓として隠れ住んでいました。その娘のお喜禰(おきね)は百姓の娘には見えない美人で、悪代官の高杉京左衛門に目をつけられてしまいます。勘吾を訪ねて正俊の息子である堀田明敏がやってきますが、折から街道を騒がせていた盗賊の暁袈裟六(あかつきのけさろく)と間違われて代官所のものに審問され、正俊の名誉を回復するために携えてきた書面を代官所の人間に奪われてしまいます。明敏に恋したお喜禰は、それを取り戻そうと代官所に掛け合いに行きますが…といった話です。しかし、お話しのお膳立てが色々ある割りには、ストーリーとしての展開が弱く、あっという間に終わってしまいます。単行本になっていないのも無理ないな、と思わせる作品でした。

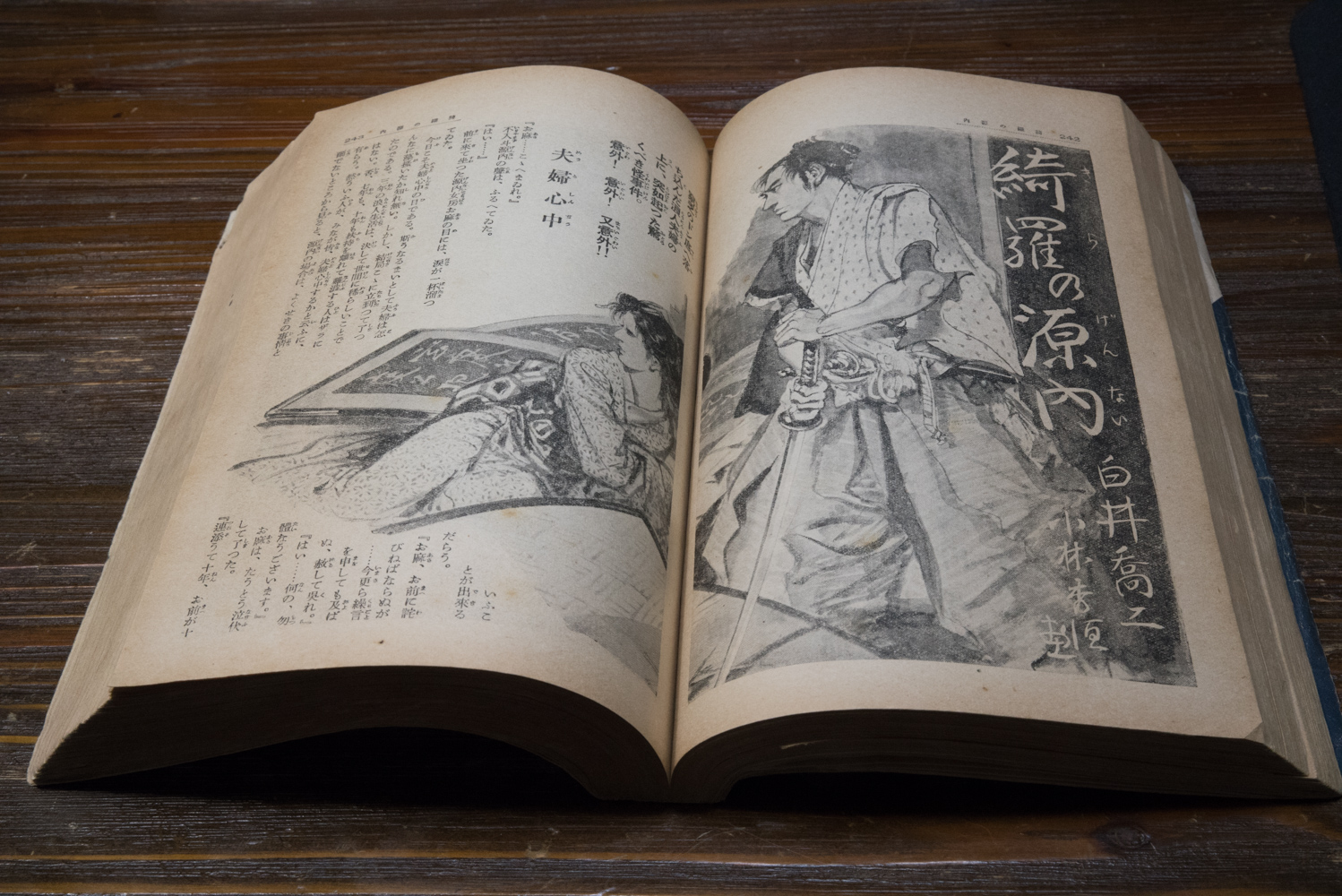

白井喬二の「綺羅の源内」

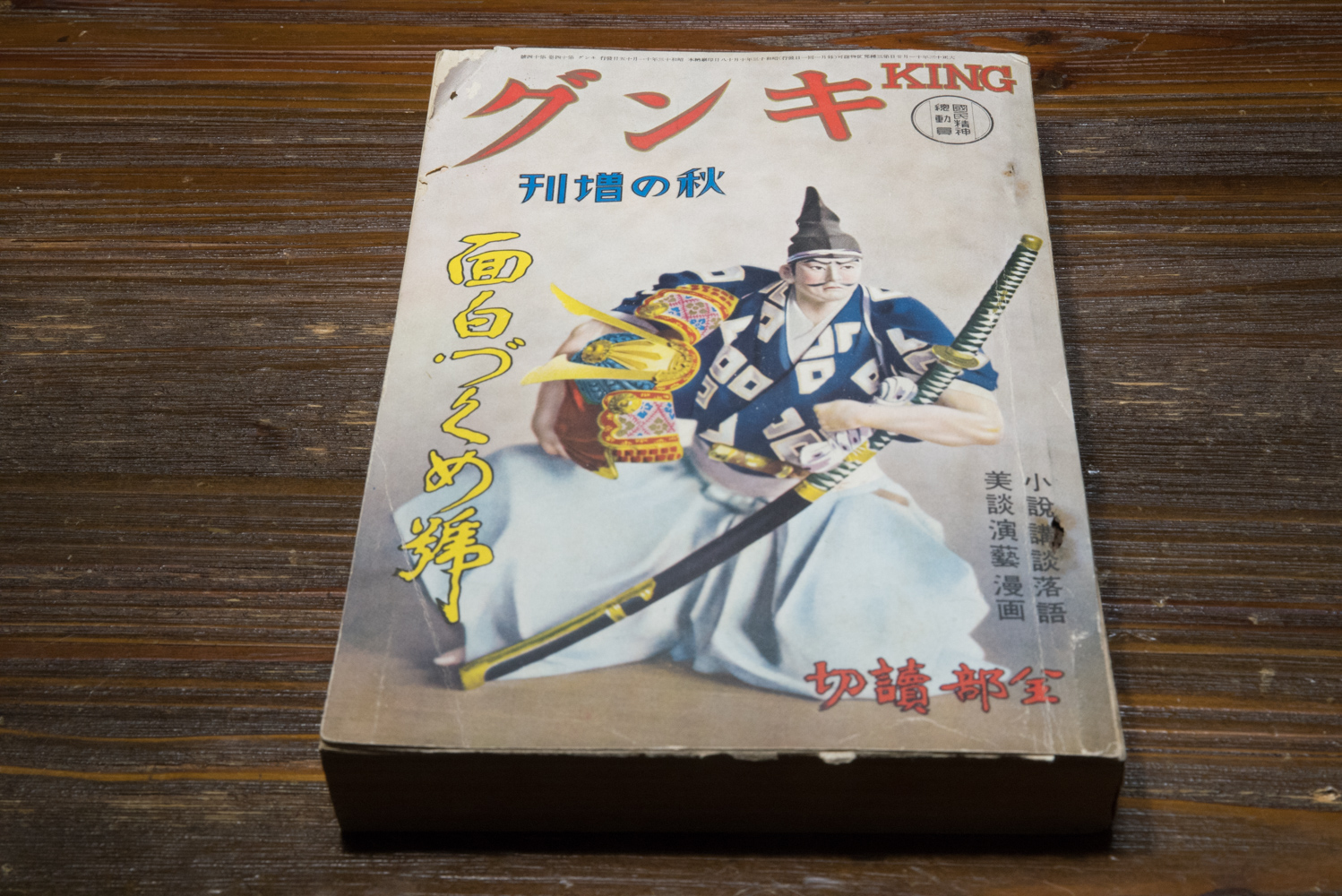

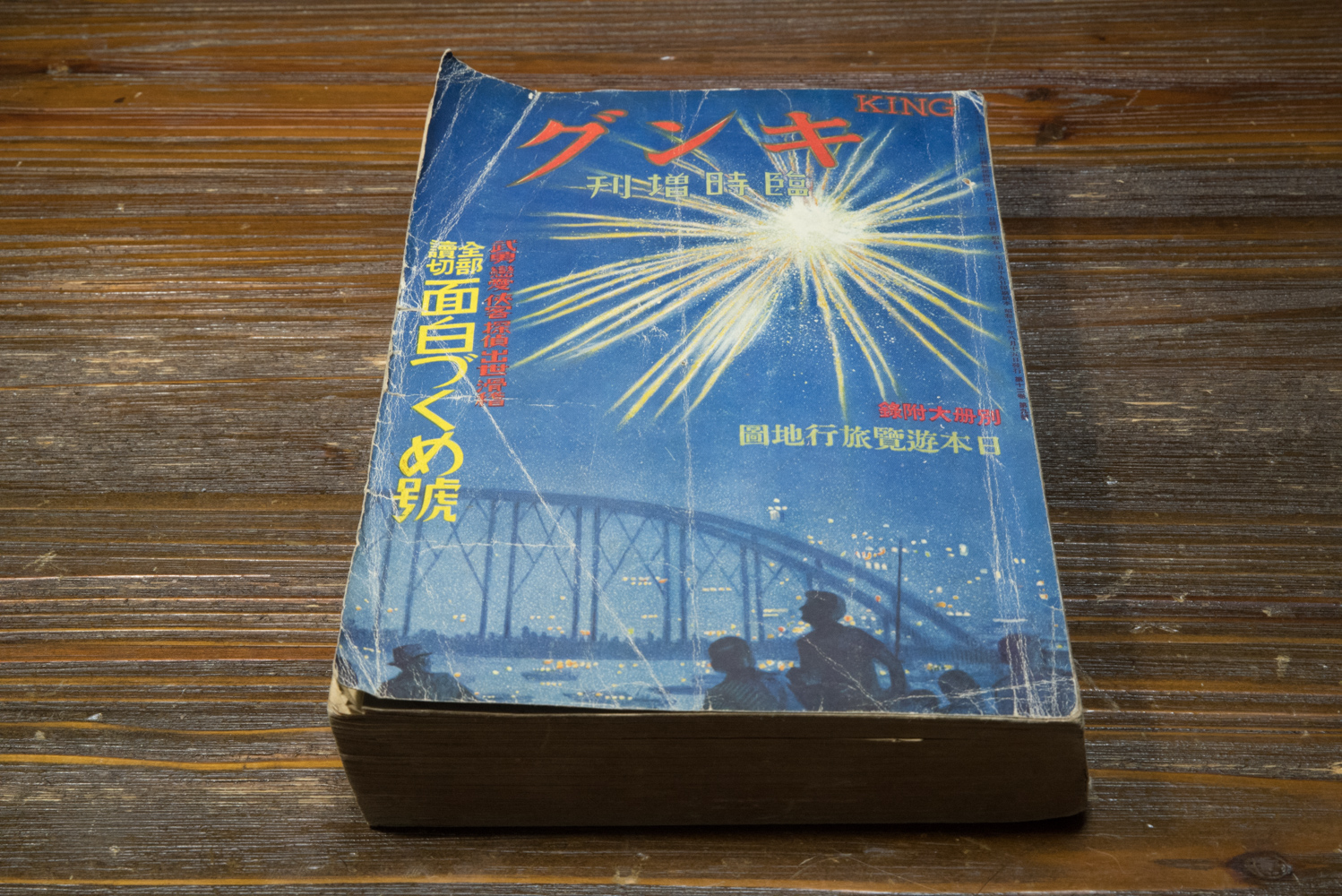

白井喬二の「綺羅の源内」を読了。大日本雄弁会講談社の「キング」の昭和11年8月の臨時増刊号に掲載されたもの。

白井喬二の「綺羅の源内」を読了。大日本雄弁会講談社の「キング」の昭和11年8月の臨時増刊号に掲載されたもの。

不入斗(いりやまず)源内とその女房のお麻は、夫婦揃って尾羽打ち枯らし、源内は空腹のため奉納試合で不覚を取ってしまい、追い詰められ夫婦で心中しようとします。その時女房のお麻が、一年前に雨宿りの武士から預かった風呂敷包みを天井裏に隠しておいたことを思い出します。死ぬ前に中身を確かめてみると、立派な男物の着物と、十両のお金、手紙と印籠が出てきました。手紙は自分はてんかんの病があっていつ倒れるか分からないので、この手紙を読んだ人は印籠を然々の所へ届けて欲しい。着物と十両は謝礼に呈す、とありました。死の直前で僥倖に見舞われた二人は、有り難く着物とお金を受け取り、印籠を届けに旅立ちますが…といった話。あまりひねりはありませんでしたが、最後はハッピーエンドで読後感がいいお話しでした。1936年に阪妻プロダクションにより映画化されています。

白井喬二の「盟路」

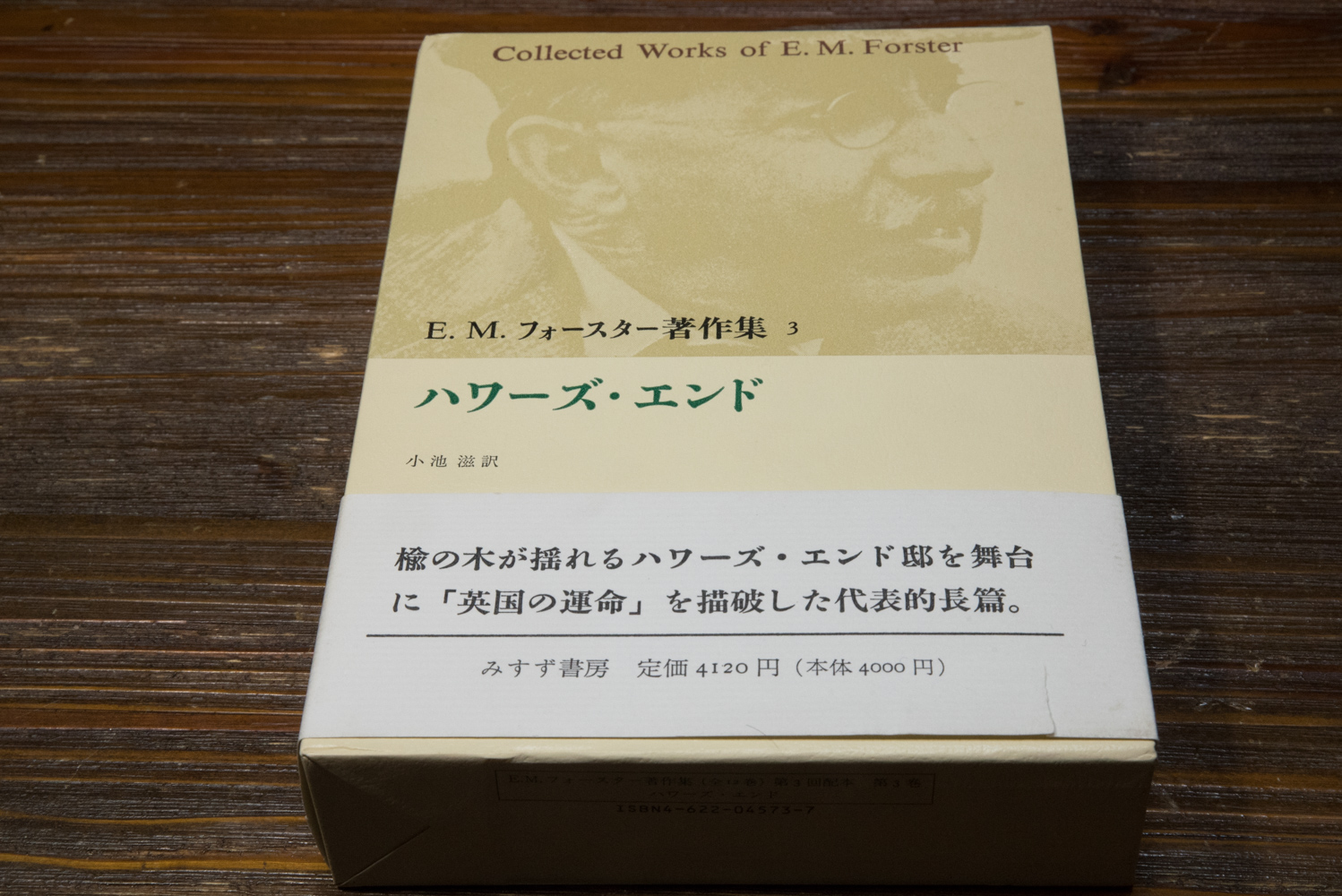

E. M. フォースターの「ハワーズ・エンド」

E. M. フォースターの「ハワーズ・エンド」を再読了。この作品は、「インドへの道」と並んでフォースターの代表作とされる作品ですが、以前(25年くらい前)に読んだ時は、翻訳のせいなのかピンと来ないお話しでした。今回、別の翻訳で読んで初めてこの小説がわかったような気がします。ハワーズ・エンドは、ロンドンから鉄道で40分ばかりの郊外にある、ウィルコックス家の小さな屋敷で、フォースターが母親と幼少期に暮らした「ルークス・ネスト」がモデルになっています。お話しはこのウィルコックス家と、ドイツ軍人であったけどイギリスに帰化した父親を持つ、シュレーゲル家の姉妹の関わりを中心に進みます。最初に、シュレーゲル家の妹の方であるヘレンが、ハワーズ・エンドに滞在し、そこでウィルコックス家のポールと一夜での恋愛関係に陥り結婚騒ぎになりますが、すぐに熱が冷めて二人は別れます。そうこうしている内に、ロンドンのシュレーゲル家の近くにウィルコックス家が引っ越してきて、姉のマーガレットがウィルコックス夫人と親しくなります。しかし、夫人は病死します。その際に何故かマーガレットにハワーズ・エンドを送るという遺志を残しますが、遺族はそれを無視します。という具合に始まり、最後はシュレーゲル家の姉妹が結局ハワーズ・エンドに住むことになるのですが、このハワーズ・エンドという屋敷自体が何か神秘的な力を秘めているものとして描かれています。また、サブタイトルが”Only connect…”(ただ結び合わせよ…)なのですが、そのサブタイトル通りに、このお話しはイギリスとドイツの出会いと結びつき、またイギリスの上流階級と労働者階級の結びつきを描いています。波瀾万丈といったストーリー展開ではないのですが、何故かしみじみと心に染みる作品です。

E. M. フォースターの「ハワーズ・エンド」を再読了。この作品は、「インドへの道」と並んでフォースターの代表作とされる作品ですが、以前(25年くらい前)に読んだ時は、翻訳のせいなのかピンと来ないお話しでした。今回、別の翻訳で読んで初めてこの小説がわかったような気がします。ハワーズ・エンドは、ロンドンから鉄道で40分ばかりの郊外にある、ウィルコックス家の小さな屋敷で、フォースターが母親と幼少期に暮らした「ルークス・ネスト」がモデルになっています。お話しはこのウィルコックス家と、ドイツ軍人であったけどイギリスに帰化した父親を持つ、シュレーゲル家の姉妹の関わりを中心に進みます。最初に、シュレーゲル家の妹の方であるヘレンが、ハワーズ・エンドに滞在し、そこでウィルコックス家のポールと一夜での恋愛関係に陥り結婚騒ぎになりますが、すぐに熱が冷めて二人は別れます。そうこうしている内に、ロンドンのシュレーゲル家の近くにウィルコックス家が引っ越してきて、姉のマーガレットがウィルコックス夫人と親しくなります。しかし、夫人は病死します。その際に何故かマーガレットにハワーズ・エンドを送るという遺志を残しますが、遺族はそれを無視します。という具合に始まり、最後はシュレーゲル家の姉妹が結局ハワーズ・エンドに住むことになるのですが、このハワーズ・エンドという屋敷自体が何か神秘的な力を秘めているものとして描かれています。また、サブタイトルが”Only connect…”(ただ結び合わせよ…)なのですが、そのサブタイトル通りに、このお話しはイギリスとドイツの出会いと結びつき、またイギリスの上流階級と労働者階級の結びつきを描いています。波瀾万丈といったストーリー展開ではないのですが、何故かしみじみと心に染みる作品です。

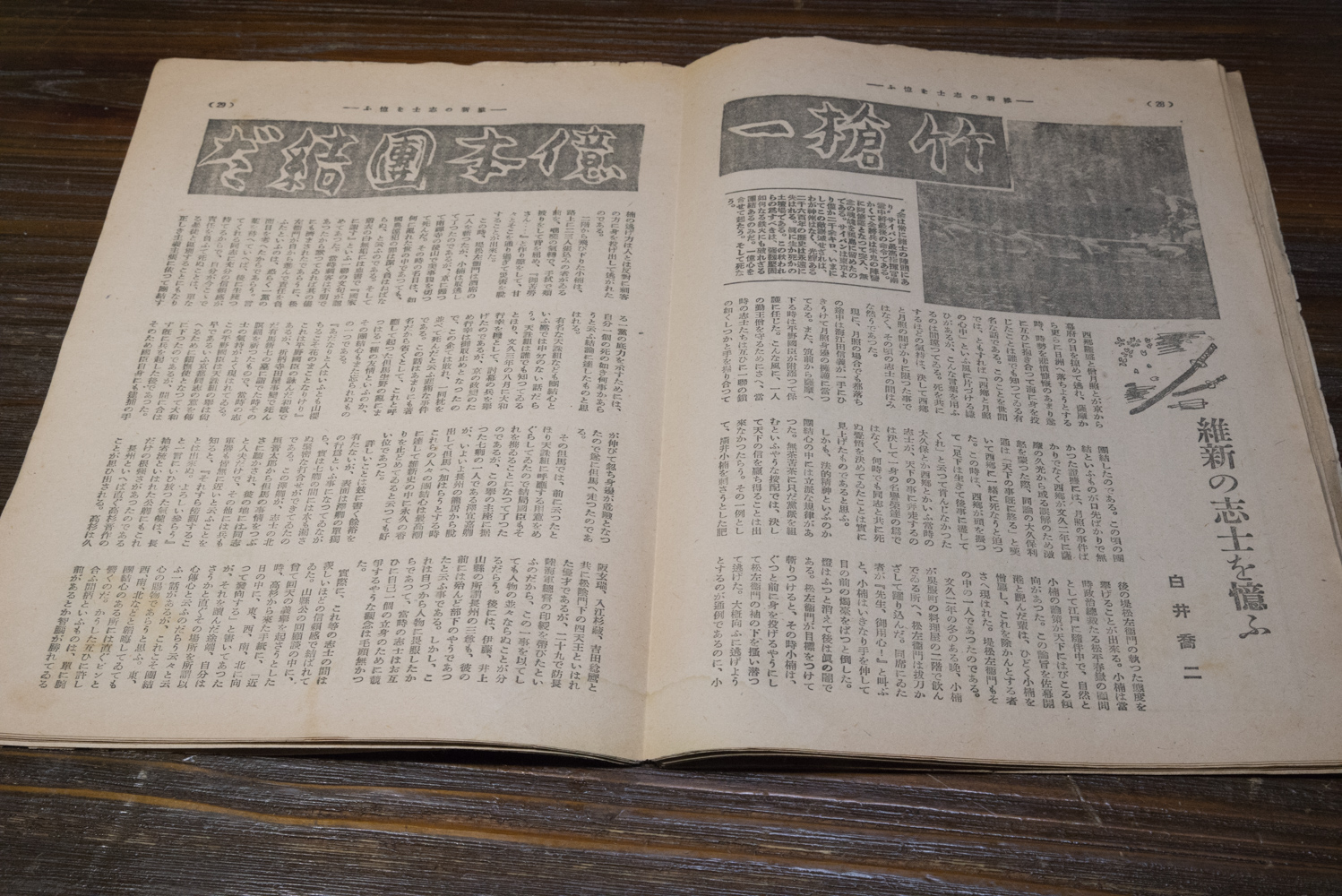

白井喬二の「維新の志士を憶ふ」(エッセイ)

白井喬二の作品で、これまでは単行本になったもののみを求めていましたが、古書店サイトで単行本になっていない雑誌掲載の物も探し始めました。

白井喬二の作品で、これまでは単行本になったもののみを求めていましたが、古書店サイトで単行本になっていない雑誌掲載の物も探し始めました。

白井喬二の「維新の志士を憶ふ」(エッセイ)を読了。昭和19年の「青年読売」(時局雑誌とある)の8月号に掲載されたもの。「竹槍一億本団結だ」という特集の中の一つ。内容としては、維新の志士の団結がいかに強いものだったかを振り返って国民の団結を訴えたもので、この時期の白井によくある時局迎合的なもので、ほとんど取り上げるべき中身はないです。

この雑誌が出た昭和19年7月は、サイパン島が陥落し、首都圏への空襲がきわめて現実的になった時期です。6月末に「学童疎開促進要項」も発表され、学童疎開の計画が具体化し出します。記事の中に、北九州が空襲された時の話が出てきます。この時期に至っても、連合艦隊が健在であるような記事が出てきます。非常に薄い雑誌で、紙質もかなり悪いです。「青年読売」は「月刊読売」が時局の悪化による雑誌統合の時に名前を変えたものです。