先の天頂の囲碁との九路盤互先で黒半目勝ちとなった対局の最善手を追求して、途中黒29を変えたら、結局黒44目半勝ちになりました。どうも天頂の囲碁は自分が不利になってからの打ち方がおかしいようです。

先の天頂の囲碁との九路盤互先で黒半目勝ちとなった対局の最善手を追求して、途中黒29を変えたら、結局黒44目半勝ちになりました。どうも天頂の囲碁は自分が不利になってからの打ち方がおかしいようです。

カテゴリー: Igo

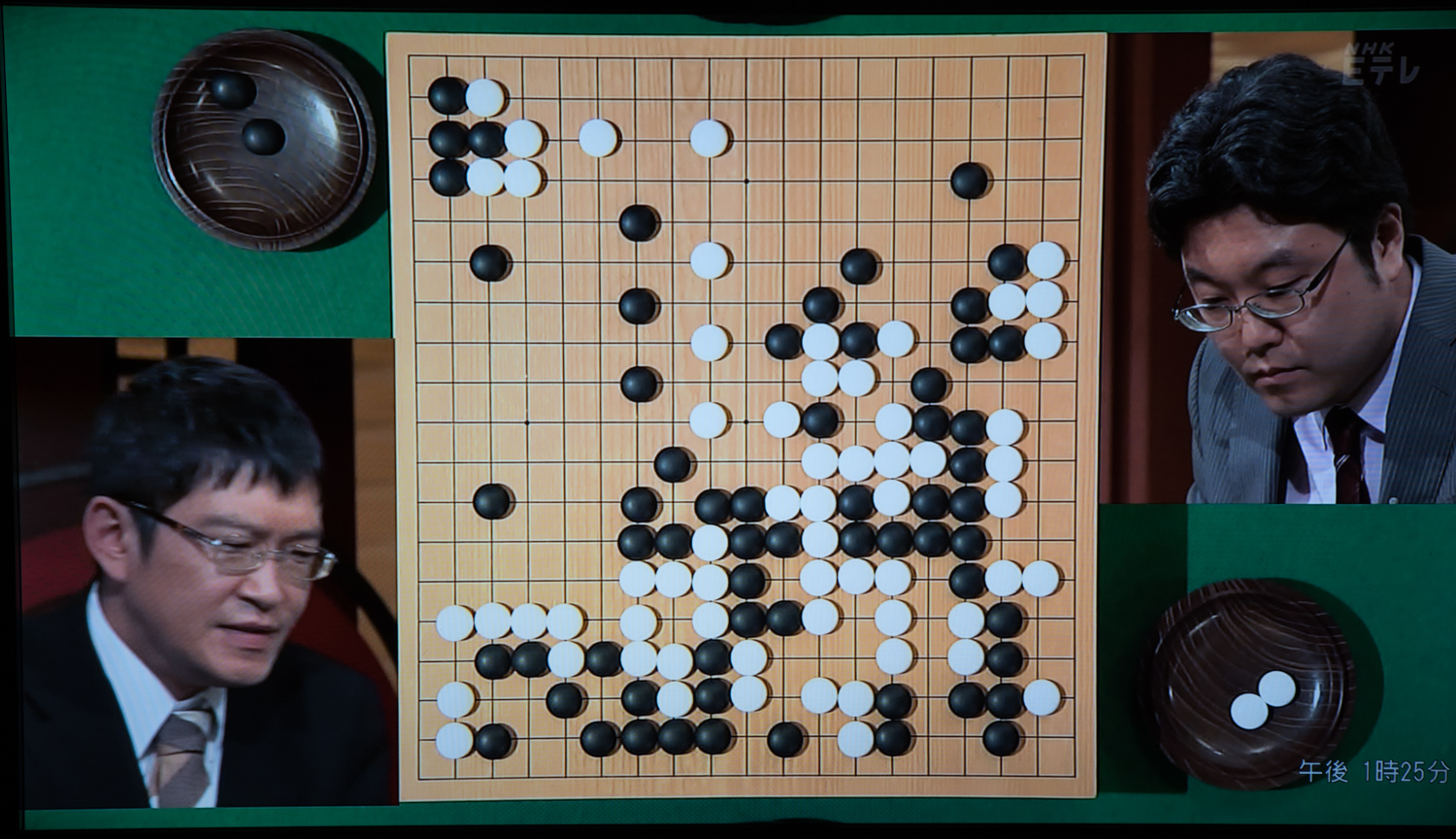

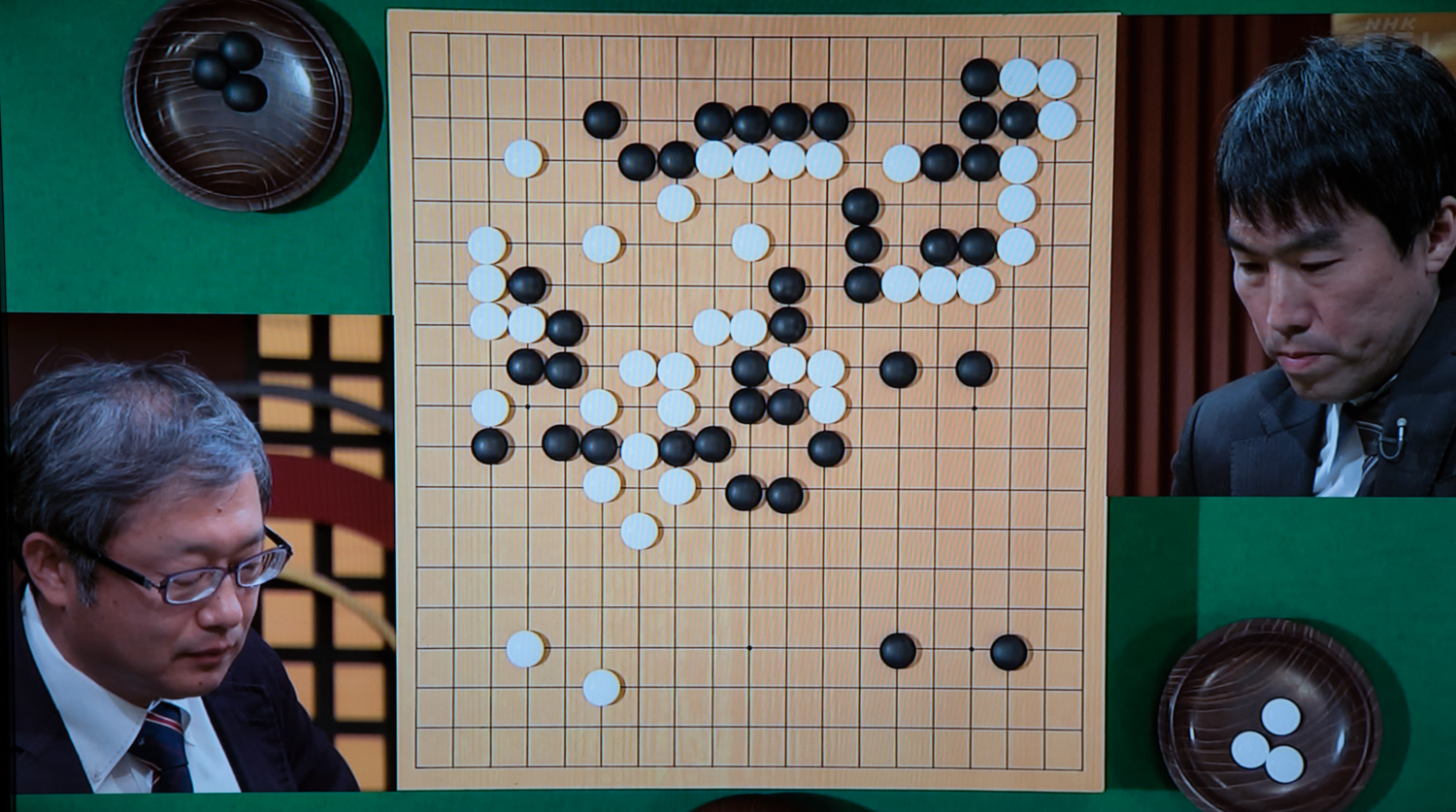

NHK杯戦囲碁 秋山次郎9段 対 洪清泉3段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が秋山次郎9段、白番が洪清泉3段の対局です。秋山9段は緑星学園出身で天元戦の挑戦者にもなったことがある強豪です。洪3段は韓国出身で韓国で棋士になろうとして果たせず、日本にやって来てアマ棋戦で優勝して活躍し、その後関西棋院でプロ棋士になった人です。また、先日アルファ碁に関する本を紹介した洪道場の主宰者でもあります。対局は白が4手目で右下隅にかかり、黒が残りの空き隅を打った後、白は右下隅でケイマにかけ、黒が付け引いて治まりに行った時、普通白は断点を固く継ぐのですが、継がずに下がりました。これに対し黒も気合いで切っていき、いきなり戦いが始まりました。その戦いでは双方目一杯の手を打ちました。その戦いの中で黒が右辺の一団からケイマにかけたのが少し薄い手で白から逆襲をくらい、結果として白が中央ではっきり治まって、ここでは白の打ちやすい碁でした。黒はそこで左上隅にかかった後すぐ三々に入りました。白がやや妥協したので黒は隅をえぐり、かつ左辺にも展開出来ました。しかし左辺は黒模様のように見えても回りの白が厚く、なかなか大きな地にはならない所でした。ここで黒が上辺の白に横付け(10の3)したのが目一杯頑張った手で白が伸びて黒がはねて白が押さえた時に黒はかけついで、右上隅から上辺右にかけて目一杯に地模様を張りました。これで形勢は細かくなり、どちらが勝つか分からなくなりました。ここで黒が白の勢力圏にある2子を助けず白に取らせたのが好判断で、その間に黒は逆寄せを2カ所で打つことが出来ました。また取られた黒2子も絞る筋があり白の地はそれほど大きくなりませんでした。その後右上隅で劫争いが起きましたが、白の劫立てに受けずに劫を解消したのがまた好判断でした。こうして黒がリードを広げ、また左下隅で白が寄せを間違えたこともあり、終わってみれば黒7目半勝ちの大差になりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が秋山次郎9段、白番が洪清泉3段の対局です。秋山9段は緑星学園出身で天元戦の挑戦者にもなったことがある強豪です。洪3段は韓国出身で韓国で棋士になろうとして果たせず、日本にやって来てアマ棋戦で優勝して活躍し、その後関西棋院でプロ棋士になった人です。また、先日アルファ碁に関する本を紹介した洪道場の主宰者でもあります。対局は白が4手目で右下隅にかかり、黒が残りの空き隅を打った後、白は右下隅でケイマにかけ、黒が付け引いて治まりに行った時、普通白は断点を固く継ぐのですが、継がずに下がりました。これに対し黒も気合いで切っていき、いきなり戦いが始まりました。その戦いでは双方目一杯の手を打ちました。その戦いの中で黒が右辺の一団からケイマにかけたのが少し薄い手で白から逆襲をくらい、結果として白が中央ではっきり治まって、ここでは白の打ちやすい碁でした。黒はそこで左上隅にかかった後すぐ三々に入りました。白がやや妥協したので黒は隅をえぐり、かつ左辺にも展開出来ました。しかし左辺は黒模様のように見えても回りの白が厚く、なかなか大きな地にはならない所でした。ここで黒が上辺の白に横付け(10の3)したのが目一杯頑張った手で白が伸びて黒がはねて白が押さえた時に黒はかけついで、右上隅から上辺右にかけて目一杯に地模様を張りました。これで形勢は細かくなり、どちらが勝つか分からなくなりました。ここで黒が白の勢力圏にある2子を助けず白に取らせたのが好判断で、その間に黒は逆寄せを2カ所で打つことが出来ました。また取られた黒2子も絞る筋があり白の地はそれほど大きくなりませんでした。その後右上隅で劫争いが起きましたが、白の劫立てに受けずに劫を解消したのがまた好判断でした。こうして黒がリードを広げ、また左下隅で白が寄せを間違えたこともあり、終わってみれば黒7目半勝ちの大差になりました。

天頂の囲碁との九路盤互先(こちらが黒番)半目勝ち

天頂の囲碁との九路盤の互先での対局、こちらが黒番ですが、何とか半目勝ちすることができました。これまで互先で勝ったのは何度かやり直しをしていました。今回、やり直し無しで勝てた初の対局です。左下隅は過去に勝ったパターンと同じようですが、天頂の囲碁側もあれから色々変化してきており、その後勝つことがなかなか出来ていませんでした。今回やっと勝てました。左下隅の白を包囲している黒は二眼を作らないといけません。攻め取りだと5目中手は手数が長いので大抵攻め合いに負けます。

NHK杯戦囲碁 安達利昌4段 対 内田修平7段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が安達利昌4段、白番が内田修平7段の対局です。安達4段は今回初出場で年齢も20代後半同士のフレッシュな対決です。二人は今回が初手合いです。布石は白が左辺で向かい小目を採用しましたが、黒が左下隅にかかったのを白が三間高バサミし、黒が更に左上隅にかかりました。黒は白が下付けしたのに手を抜いて左下隅を大斜ガケしました。白はこれに対しコスミツケて簡明な分かれを選択しました。下辺を黒は先手で切り上げ、左上隅に回って、白は2つの隅と下辺で実利を得ました。焦点は最初に三間高バサミで挟んだ白の1子が黒の勢力圏に取り残され、これへの攻撃としのぎが勝負のポイントになりました。白はその後左辺から逃げた石から、通常中央に一間に飛ぶ所でケイマにかけました。黒は当然出切ってきて、白1子を切り離して中央が厚くなりましたが、白も好形で脱出しました。このあたり、白の打ち方が明るかったと思います。その後右辺に黒がどれだけ地を築けるかが焦点になりましたが、白は右辺に先着し、それなりの地をもって治まりました。これで白が優勢になったようです。その後黒は右下隅を二間に構えて白に寄り付きながら地を目一杯取ろうとしましたが、白はこの右下隅にも手をつけ、結果として劫になりました。劫材は黒の方が多かったのですが、白は形勢判断したのか程々の所で手を打って妥協しました。黒はその間中央の白の分断をにらみながら上辺に手を付け、ここで得をしましたが、白の優勢を跳ね返すまでには至りませんでした。黒は全体に地が足らず、結局白の中押し勝ちとなりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が安達利昌4段、白番が内田修平7段の対局です。安達4段は今回初出場で年齢も20代後半同士のフレッシュな対決です。二人は今回が初手合いです。布石は白が左辺で向かい小目を採用しましたが、黒が左下隅にかかったのを白が三間高バサミし、黒が更に左上隅にかかりました。黒は白が下付けしたのに手を抜いて左下隅を大斜ガケしました。白はこれに対しコスミツケて簡明な分かれを選択しました。下辺を黒は先手で切り上げ、左上隅に回って、白は2つの隅と下辺で実利を得ました。焦点は最初に三間高バサミで挟んだ白の1子が黒の勢力圏に取り残され、これへの攻撃としのぎが勝負のポイントになりました。白はその後左辺から逃げた石から、通常中央に一間に飛ぶ所でケイマにかけました。黒は当然出切ってきて、白1子を切り離して中央が厚くなりましたが、白も好形で脱出しました。このあたり、白の打ち方が明るかったと思います。その後右辺に黒がどれだけ地を築けるかが焦点になりましたが、白は右辺に先着し、それなりの地をもって治まりました。これで白が優勢になったようです。その後黒は右下隅を二間に構えて白に寄り付きながら地を目一杯取ろうとしましたが、白はこの右下隅にも手をつけ、結果として劫になりました。劫材は黒の方が多かったのですが、白は形勢判断したのか程々の所で手を打って妥協しました。黒はその間中央の白の分断をにらみながら上辺に手を付け、ここで得をしましたが、白の優勢を跳ね返すまでには至りませんでした。黒は全体に地が足らず、結局白の中押し勝ちとなりました。

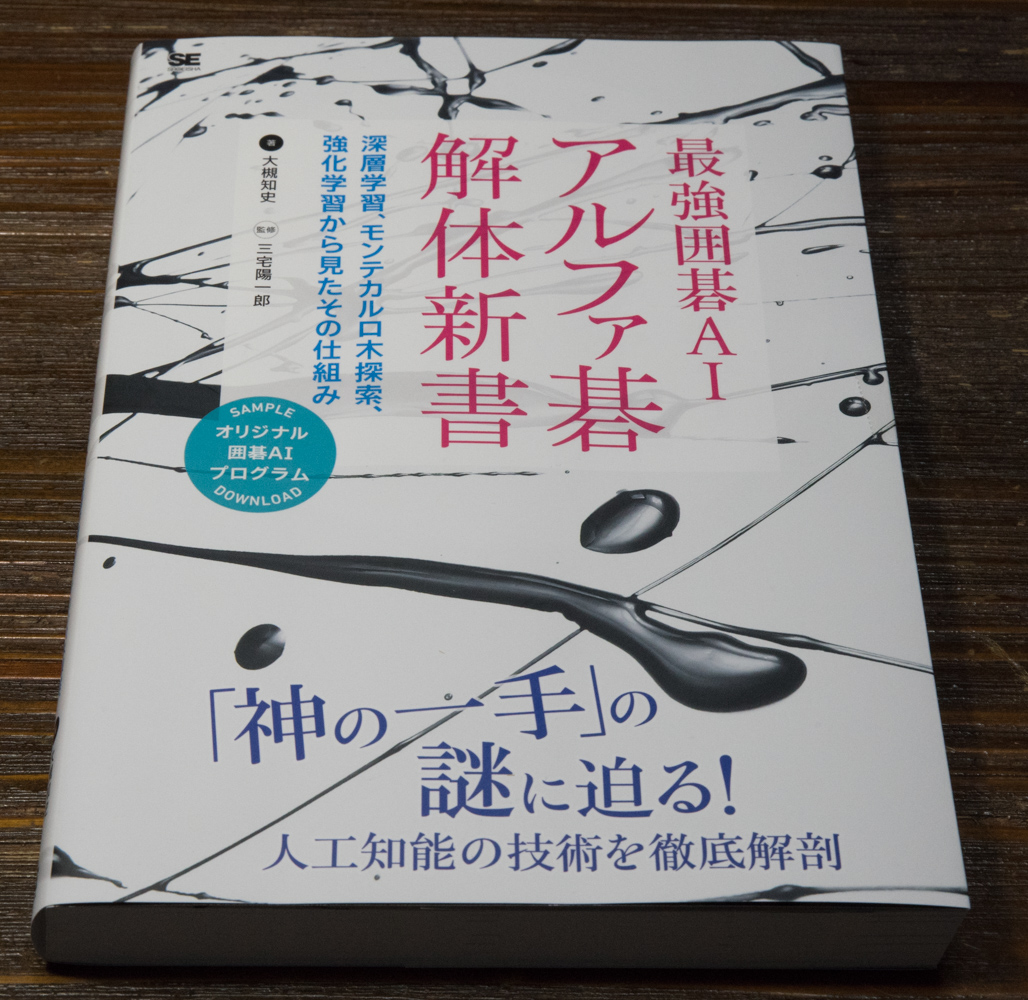

大槻知史の「最強囲碁AI アルファ碁解体新書」

大槻知史の「最強囲碁AI アルファ碁解体新書」を読了。といってもかなりの速度で要点だけを飛ばし読みした感じです。アルファ碁に関して開発者が発表している2つの論文を読み解いて解説しているものです。結局、アルファ碁(Master)とは何かというと、モンテカルロ木探索をベースにし、それに16万局に及ぶ高段者の棋譜を学習させてSLポリシーネットワークというのを作り、「次の一手」の高段者との一致率を50%以上まで上げ、更に自己対戦による教科学習で強さを上げていくことなのかなと思いました。アルゴリズムの細部はもう歳なのでついていけませんし、興味もあまりありません。一点この本で初めて知ったのは、アルファ碁がともかくも囲碁における、これまで不可能と言われていた「評価関数」を完成させたということです。そもそも「評価関数」が不可能だったからこそのモンテカルロ法だった筈で、その両方をやっていたのには驚きました。アルファ碁、Masterの棋譜を見て感心するのは形勢判断が人間より優れていて負けていれば勝負手を放つし、勝っていれば無理せずに収束に入るという点で、これが正確な局面評価に基づいているのだということがわかりました。でも、この本にも書いてありますが、私はアルファ碁、Masterが本当にプロ棋士を完全に超えたかという点については疑問に思っています。まだかなりのマシンリソースを必要とし、プロ棋士が納得の行くまで何度も対戦するという環境にはなっていません。そういう環境が与えられればプロ棋士がアルファ碁の「穴」を見つけることは十分あり得ることだと思っています。ましてやアルファ碁が「神の領域」に達したとはまったく思いません。所詮は人間の棋譜の学習にかなり依存して作られたソフトであり、人間が100のうちの2、3であれば(故藤沢秀行名誉棋聖の見解です)、4、5ぐらいになったというレベルだと思います。

大槻知史の「最強囲碁AI アルファ碁解体新書」を読了。といってもかなりの速度で要点だけを飛ばし読みした感じです。アルファ碁に関して開発者が発表している2つの論文を読み解いて解説しているものです。結局、アルファ碁(Master)とは何かというと、モンテカルロ木探索をベースにし、それに16万局に及ぶ高段者の棋譜を学習させてSLポリシーネットワークというのを作り、「次の一手」の高段者との一致率を50%以上まで上げ、更に自己対戦による教科学習で強さを上げていくことなのかなと思いました。アルゴリズムの細部はもう歳なのでついていけませんし、興味もあまりありません。一点この本で初めて知ったのは、アルファ碁がともかくも囲碁における、これまで不可能と言われていた「評価関数」を完成させたということです。そもそも「評価関数」が不可能だったからこそのモンテカルロ法だった筈で、その両方をやっていたのには驚きました。アルファ碁、Masterの棋譜を見て感心するのは形勢判断が人間より優れていて負けていれば勝負手を放つし、勝っていれば無理せずに収束に入るという点で、これが正確な局面評価に基づいているのだということがわかりました。でも、この本にも書いてありますが、私はアルファ碁、Masterが本当にプロ棋士を完全に超えたかという点については疑問に思っています。まだかなりのマシンリソースを必要とし、プロ棋士が納得の行くまで何度も対戦するという環境にはなっていません。そういう環境が与えられればプロ棋士がアルファ碁の「穴」を見つけることは十分あり得ることだと思っています。ましてやアルファ碁が「神の領域」に達したとはまったく思いません。所詮は人間の棋譜の学習にかなり依存して作られたソフトであり、人間が100のうちの2、3であれば(故藤沢秀行名誉棋聖の見解です)、4、5ぐらいになったというレベルだと思います。

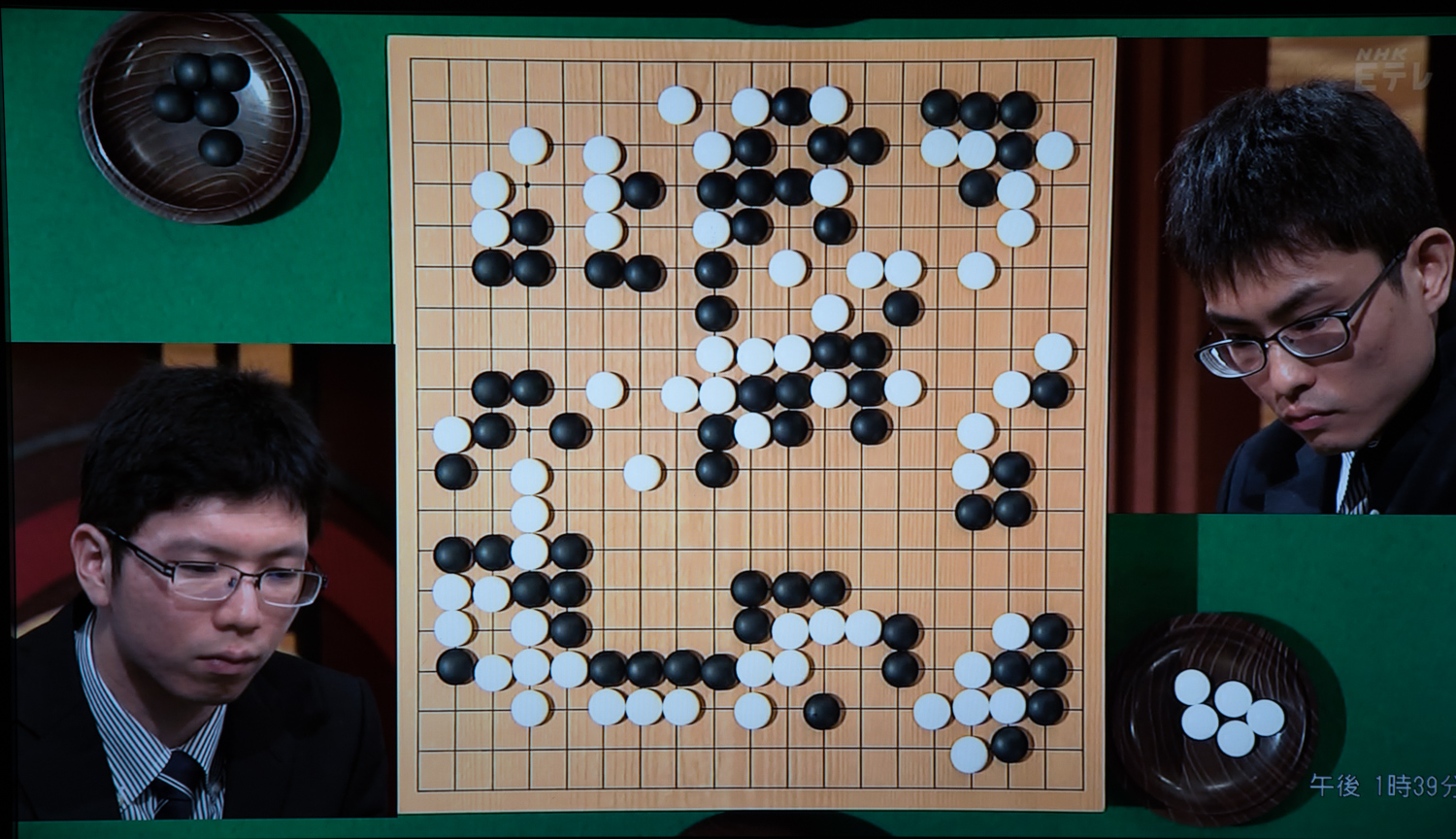

NHK杯戦囲碁 苑田勇一9段 対 三谷哲也7段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が苑田勇一9段、白番が三谷哲也7段の対戦です。苑田9段は西の宇宙流と言われる豪快な棋風、三谷7段は最近本因坊リーグに入った若手有望株です。対局は苑田9段が初手高目、3手目でいきなり左上隅に掛かって見たことがない布石です。左上隅は白が掛かってきた黒を一間に挟みましたが、ここで黒が二間に高く挟み返したのも珍しい打ち方でした。しかし結果的にはほぼ定石形の分かれになりました。先手の白は右上隅の三々に掛かり、黒は手を抜いて右下隅を一間に締まりました。この後白が右上隅でケイマしたのを黒が押していって黒の壁が出来ました。そこで白は右辺を割り打ちしました。黒は左下隅に掛かって白が受けた後、黒は右辺を下から詰めました。白は左下隅に掛かりっぱなしの黒にコスミつけ、黒が立った時に下辺を三線に割り打ちました。ここで黒がいきなりこの白に上から付けていきましたが、これがどうだったか。白が跳ね、黒が切って戦いが始まりましたが、結果として黒が2子を取り、白は黒1子を制して厚くなりました。この下辺の黒は後に白から左下隅の下がりを利かされ、這って活きなければならなかったのは辛かったです。次に右辺の白1子を攻めようと黒はボウシしました。これに対し白はまともに2間に開かず、間を開けて飛びました。これが好手で、黒は上辺の白にもたれて押していきましたが、白は受けず右辺に手を戻して、攻めが利きにくい形になりました。黒は手を抜いた上辺の白を跳ね、更に下がりを先手で利かしましたが、左上隅の白は厚い形をしていてこの白には響かず、また黒は切りを狙われて、ここで既に白が打ちやすい碁になりました。その後中央で戦いが起きましたが、右辺では白は黒1子を取ってはっきり治まりました。中央での折衝の結果黒は白3子を取って地をまとめましたが、それを取り切る間に白は左辺を打ち、白も左下隅からの地を大きくまとめ、白が勝勢になりました。最後は盤面でも大幅に白が地合でリードということになり、白の中押し勝ちでした。三谷7段の冷静な打ち回しが光った一局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が苑田勇一9段、白番が三谷哲也7段の対戦です。苑田9段は西の宇宙流と言われる豪快な棋風、三谷7段は最近本因坊リーグに入った若手有望株です。対局は苑田9段が初手高目、3手目でいきなり左上隅に掛かって見たことがない布石です。左上隅は白が掛かってきた黒を一間に挟みましたが、ここで黒が二間に高く挟み返したのも珍しい打ち方でした。しかし結果的にはほぼ定石形の分かれになりました。先手の白は右上隅の三々に掛かり、黒は手を抜いて右下隅を一間に締まりました。この後白が右上隅でケイマしたのを黒が押していって黒の壁が出来ました。そこで白は右辺を割り打ちしました。黒は左下隅に掛かって白が受けた後、黒は右辺を下から詰めました。白は左下隅に掛かりっぱなしの黒にコスミつけ、黒が立った時に下辺を三線に割り打ちました。ここで黒がいきなりこの白に上から付けていきましたが、これがどうだったか。白が跳ね、黒が切って戦いが始まりましたが、結果として黒が2子を取り、白は黒1子を制して厚くなりました。この下辺の黒は後に白から左下隅の下がりを利かされ、這って活きなければならなかったのは辛かったです。次に右辺の白1子を攻めようと黒はボウシしました。これに対し白はまともに2間に開かず、間を開けて飛びました。これが好手で、黒は上辺の白にもたれて押していきましたが、白は受けず右辺に手を戻して、攻めが利きにくい形になりました。黒は手を抜いた上辺の白を跳ね、更に下がりを先手で利かしましたが、左上隅の白は厚い形をしていてこの白には響かず、また黒は切りを狙われて、ここで既に白が打ちやすい碁になりました。その後中央で戦いが起きましたが、右辺では白は黒1子を取ってはっきり治まりました。中央での折衝の結果黒は白3子を取って地をまとめましたが、それを取り切る間に白は左辺を打ち、白も左下隅からの地を大きくまとめ、白が勝勢になりました。最後は盤面でも大幅に白が地合でリードということになり、白の中押し勝ちでした。三谷7段の冷静な打ち回しが光った一局でした。

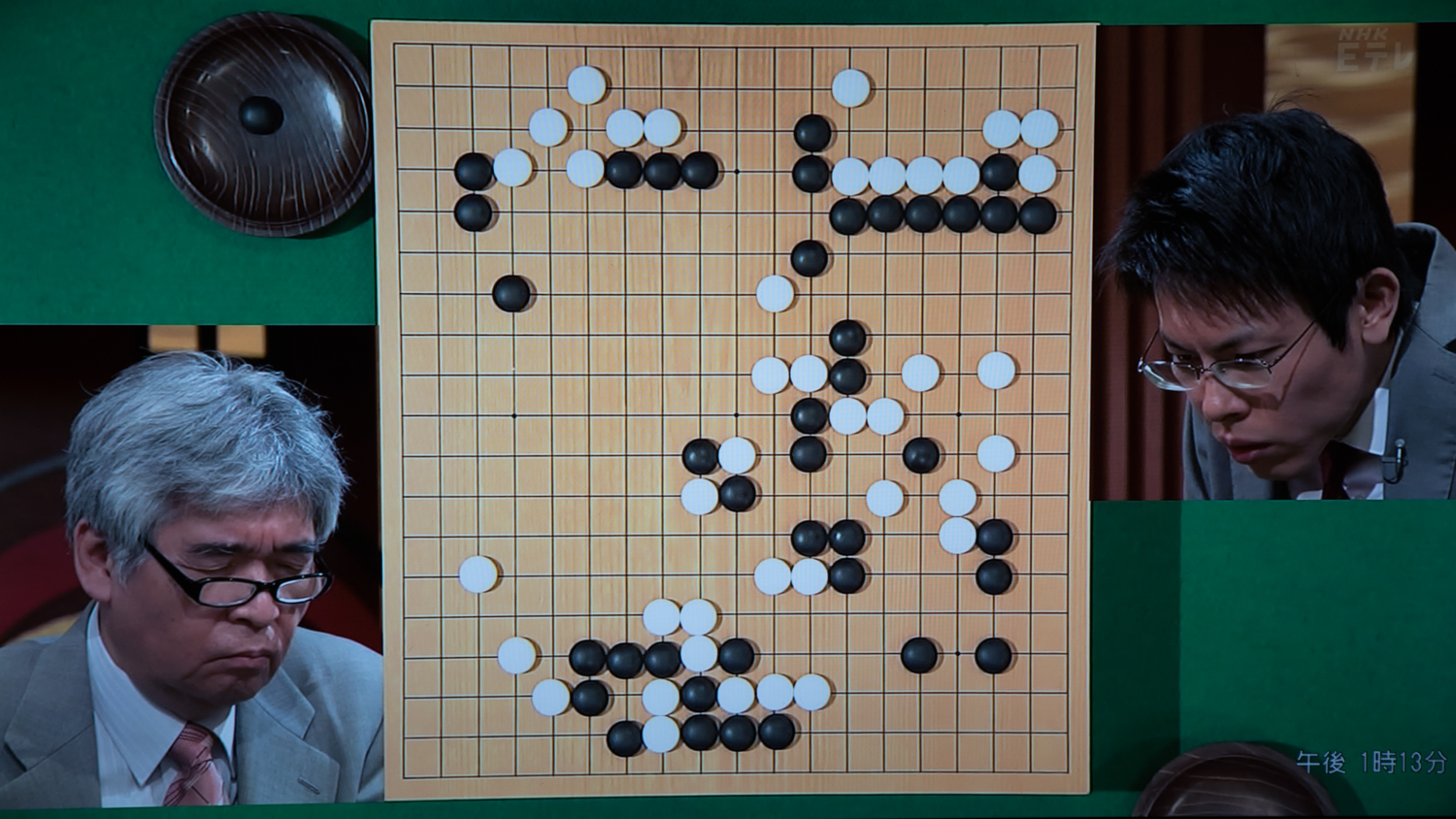

NHK杯戦囲碁 今村俊也9段 対 山田規三生9段

昨日のNHK杯戦の囲碁(昨日は日立コールファミリエのコンサートに行っていたので録画で視聴)は、黒番が今村俊也9段、白番が山田規三生9段の対戦です。対局は今村9段があまりらしくなく上辺に地を確保に行ったのに対し、山田9段が上辺の黒に肩付きして最高度に深く入っていきました。この深く入ってきた白に対しての攻めが焦点になりました。黒は中央の白にボウシして、白は一旦右側に逃げると見せてその後左に逃げました。黒はそれに対してケイマして攻めを継続しましたが、それに対し白が左側に付けていきました。これに対し黒が跳ね出して白を切っていきました。白が切った黒のタネ石をアタリにした時、黒は何と外から当ててタネ石をポン抜かせてしまいました。ええ!という感じでしたが、タネ石を抜かせてもその後掛けて黒が外回りになりいいんじゃないかという判断でした。この打ち方がなかなかのもので、黒は右下からの模様が大きくなりました。その後、白は黒を劫で切断に行ったのですが、劫争いの中で黒はまたも1子を白に抜かせて、その代わりに白を亀の甲で2子ポン抜くという大変化になりました。この結果左辺で黒が孤立しましたが、黒は辺に這ってピッタリ活きました。そこで白が右下隅の黒模様に突入しました。これを黒は最強に攻め、結局隅に振り替わりましたが、右辺の白が攻め取りにもならずに丸々取られてしまいました。ここで勝負が決まりました。終わってみれば黒の7目半勝ちで、今村9段の会心譜でした。

昨日のNHK杯戦の囲碁(昨日は日立コールファミリエのコンサートに行っていたので録画で視聴)は、黒番が今村俊也9段、白番が山田規三生9段の対戦です。対局は今村9段があまりらしくなく上辺に地を確保に行ったのに対し、山田9段が上辺の黒に肩付きして最高度に深く入っていきました。この深く入ってきた白に対しての攻めが焦点になりました。黒は中央の白にボウシして、白は一旦右側に逃げると見せてその後左に逃げました。黒はそれに対してケイマして攻めを継続しましたが、それに対し白が左側に付けていきました。これに対し黒が跳ね出して白を切っていきました。白が切った黒のタネ石をアタリにした時、黒は何と外から当ててタネ石をポン抜かせてしまいました。ええ!という感じでしたが、タネ石を抜かせてもその後掛けて黒が外回りになりいいんじゃないかという判断でした。この打ち方がなかなかのもので、黒は右下からの模様が大きくなりました。その後、白は黒を劫で切断に行ったのですが、劫争いの中で黒はまたも1子を白に抜かせて、その代わりに白を亀の甲で2子ポン抜くという大変化になりました。この結果左辺で黒が孤立しましたが、黒は辺に這ってピッタリ活きました。そこで白が右下隅の黒模様に突入しました。これを黒は最強に攻め、結局隅に振り替わりましたが、右辺の白が攻め取りにもならずに丸々取られてしまいました。ここで勝負が決まりました。終わってみれば黒の7目半勝ちで、今村9段の会心譜でした。

NHK杯戦囲碁 金秀俊8段 対 溝上知親9段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が金秀俊8段、白番が溝上知親9段でこの2人は昨年のNHK杯戦の1回戦でも対戦し、その時は溝上9段が勝っています。対局は黒の中国流、白の2連星と模様の張り合いになりやすい布石でした。白が右上隅にかかって黒が一間で受けて白が三々に入りました。黒は一本押さえて白がはねた後手を抜き下辺を打ちました。白が這ってきた時、押さえずに上辺を押さえて打ちました。白は黒が押さえなかった右辺を割り継いで黒が下方を継いで、その後白が上辺の2線を継ぎ、黒が右辺を押さえた後白が上を切って黒の3子をほぼ取りました。先手の黒は右下隅を一間に締まりましたが白は上辺での取られている黒3子の策動を封じるため、更に上辺に1手かけました。この間に黒は下辺を更に盛り上げました。その後白は浅く消しに行きました。白がある程度の形に付いた後、黒は白の分断を図る手を打ちましたが、これに白が反発し戦いになりました。白はこの戦いで上辺を頑張って大きく地模様にしましたが、その間に黒も右辺と下辺を頑張って黒地を増やしました。その後攻められていた中央の黒が無事に左辺に脱出したので、後は中央の白のしのぎになりました。白は上辺への被害を最小限にしてしのぎましたが、多少影響が出て、取られていた黒3子が復活しました。その後黒は左辺で巧妙なヨセを打ち、左辺の白の出口を止めました。また左上隅に手を付け、白地をかなり削減しました。これで黒が優勢になったようです。最後は左下隅に手を付け囲まれた黒を攻め取りにさせることで更に白地を減らし、ここで白の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が金秀俊8段、白番が溝上知親9段でこの2人は昨年のNHK杯戦の1回戦でも対戦し、その時は溝上9段が勝っています。対局は黒の中国流、白の2連星と模様の張り合いになりやすい布石でした。白が右上隅にかかって黒が一間で受けて白が三々に入りました。黒は一本押さえて白がはねた後手を抜き下辺を打ちました。白が這ってきた時、押さえずに上辺を押さえて打ちました。白は黒が押さえなかった右辺を割り継いで黒が下方を継いで、その後白が上辺の2線を継ぎ、黒が右辺を押さえた後白が上を切って黒の3子をほぼ取りました。先手の黒は右下隅を一間に締まりましたが白は上辺での取られている黒3子の策動を封じるため、更に上辺に1手かけました。この間に黒は下辺を更に盛り上げました。その後白は浅く消しに行きました。白がある程度の形に付いた後、黒は白の分断を図る手を打ちましたが、これに白が反発し戦いになりました。白はこの戦いで上辺を頑張って大きく地模様にしましたが、その間に黒も右辺と下辺を頑張って黒地を増やしました。その後攻められていた中央の黒が無事に左辺に脱出したので、後は中央の白のしのぎになりました。白は上辺への被害を最小限にしてしのぎましたが、多少影響が出て、取られていた黒3子が復活しました。その後黒は左辺で巧妙なヨセを打ち、左辺の白の出口を止めました。また左上隅に手を付け、白地をかなり削減しました。これで黒が優勢になったようです。最後は左下隅に手を付け囲まれた黒を攻め取りにさせることで更に白地を減らし、ここで白の投了となりました。

NHK杯戦囲碁 青木喜久代8段 対 張豊猷8段

本日のNHK杯戦の囲碁、今日はTOEICでの外出だったので、先日買ったブルーレイレコーダーが初めて役に立ちました。黒番が青木喜久代8段、白番が張豊猷8段の対局。青木8段は、これまで女流タイトルを11期獲得した強豪です。これまで女性棋士の最高段位は8段までですが、是非とも9段を目指して欲しいと思います。将棋と違って囲碁では男女の差は大きくありません。張8段は王立誠9段門下の台湾出身で、名人戦リーグ在籍経験もある強豪で、ハードパンチャーです。(張8段の趣味はボクシングなので、両方の意味で。)

本日のNHK杯戦の囲碁、今日はTOEICでの外出だったので、先日買ったブルーレイレコーダーが初めて役に立ちました。黒番が青木喜久代8段、白番が張豊猷8段の対局。青木8段は、これまで女流タイトルを11期獲得した強豪です。これまで女性棋士の最高段位は8段までですが、是非とも9段を目指して欲しいと思います。将棋と違って囲碁では男女の差は大きくありません。張8段は王立誠9段門下の台湾出身で、名人戦リーグ在籍経験もある強豪で、ハードパンチャーです。(張8段の趣味はボクシングなので、両方の意味で。)

対局は青木8段の中国流からお互いに模様を張り合う、最近はやりのAI的な打ち方ではなくオーソドックスな布石です。白は左上隅から大ゲイマに打って黒に受けさせてから、右上隅の三々に入りました。これに対し、黒は定石通りではなく、一本押さえた後はケイマに外して先手を取りました。この先手で左下隅に掛かりましたが、白に一間にはさまれ三々入り。定石が進行しましたが、白は2線の石を捨てずに引っ張りだし、ここから戦いになりました。黒の青木8段はこの戦いで、ほとんど最強とも言えるような強気の手を連発し、張8段がその勢いに押されて受け一方になってしまったという感じで、結果としては白だけが弱石を中央に抱えた形になり、黒が局面をリードしました。黒は右辺の折衝でもうまく立ち回り、大場として残されていた右上隅のハネに回り、さらには左上隅の三々にも入って地合でもリードしました。しかし、右辺で守りの手を打ったのが緩着で、さらには白が右下隅にすべったのを止めようとしてツケコしたのが悪手で、地も損しましたし、何より下辺の黒がとたんに薄くなってしまいました。白がこの黒を攻めていた手どころで、右辺から中央で白2子をアタリにしたのが敗着で、白は受けずに下辺の黒に覗きを打ち、結果として下辺の黒の右半分をもぎ取られてしまいました。黒は左半分で白を取って活きようとしましたが、この部分は劫付きでうまくいきませんでした。最後は中央で白を分断し、右上隅の白を全部取ろうとしましたが上手くいかず、黒の投了となりました。青木8段にとっては惜しい一局でした。

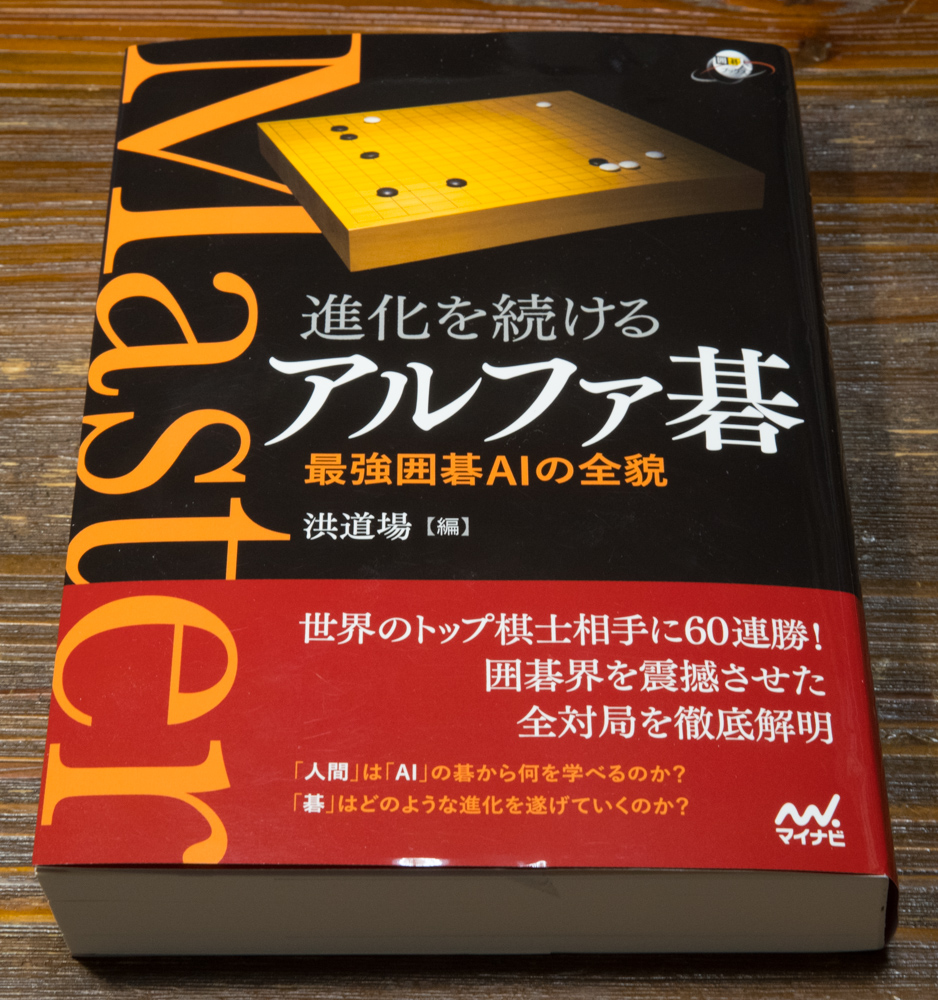

洪道場編の「進化を続ける アルファ碁 最強囲碁AIの全貌」

洪道場編の「進化を続ける アルファ碁 最強囲碁AIの全貌」を読了。この本は藤沢里菜女流本因坊のツィートで知りました。まず洪道場というのを知らなかったのですが、洪清泉三段が主宰するアマ・プロを問わない研究会(道場)なのですが、そこから出てきた棋士がすごいの一言で、一力遼7段、平田智也7段、呉柏毅 3段、芝野虎丸3段、そして藤沢里菜女流本因坊などがこの道場の出身です。

洪道場編の「進化を続ける アルファ碁 最強囲碁AIの全貌」を読了。この本は藤沢里菜女流本因坊のツィートで知りました。まず洪道場というのを知らなかったのですが、洪清泉三段が主宰するアマ・プロを問わない研究会(道場)なのですが、そこから出てきた棋士がすごいの一言で、一力遼7段、平田智也7段、呉柏毅 3段、芝野虎丸3段、そして藤沢里菜女流本因坊などがこの道場の出身です。

この本は、その洪道場のメンバーが、アルファ碁の進化版であるMasterが早碁で超一流棋士60人(重複有り)と対局した棋譜を検討したものです。ご承知の通り、早碁とはいえ、この60局の全てでMasterが勝ったのですが、ともかくMasterの強さに恐れ入ります。その強さというのは人間より読みが優れているというのではなく、構想が人間の上を行っている、形勢判断が人間より優れているという印象です。従って坂田栄男9段みたいな鋭い手(鬼手)が飛び出てそれで勝つと言うより、棋聖秀策や、全盛期の呉清源9段、または藤沢秀行名誉棋聖のような、打ち回しの素晴らしさで勝っている印象を強く受けます。とはいっても、Masterの強さは人間の棋譜をディープラーニングで学習することで得たものであり、人間の手から飛び離れているかというと、そこまでは感じません。今後Masterはもう人間との対局はしないとのことですが、今後はMaster独自の方法論を生み出して更に強くなって、人間に色々と囲碁に対するヒントを与えて欲しいと思います。