角田喜久雄(つのだ・きくお)の「髑髏銭」(どくろせん)を読了。角田喜久雄は、白井喬二より7歳年下の、伝奇小説・時代小説・探偵小説作家です。この「髑髏銭」は伝奇小説での代表作です。

角田喜久雄(つのだ・きくお)の「髑髏銭」(どくろせん)を読了。角田喜久雄は、白井喬二より7歳年下の、伝奇小説・時代小説・探偵小説作家です。この「髑髏銭」は伝奇小説での代表作です。

主人公が徳川家の血を引くという意味では白井喬二の「伊賀之介飄々剣」を思わせますし、また主人公に複数の美女が思いを寄せ、その内の一人が女盗賊で、さらには主人公を助ける大泥棒という登場人物設定は三上於菟吉の「雪之丞変化」に非常に良く似ています。「雪之丞変化」は昭和9年から読売新聞に連載、「髑髏銭」は昭和12年から読売新聞に連載で、同じ媒体であり、もしかすると読売新聞の側が大ヒット作である「雪之丞変化」と似た構成を求めたのかも知れません。そういう訳で登場人物はやや類型的な気がするのですが、それに浮田家に伝わる「髑髏銭」の謎を絡めたのがうまくいっており、なかなか読ませる作品に仕上がっています。ちょっと時代のせいもあって、いきなり黒猫の死骸が出てきたりと、ちょっとグロの趣味も入っています。最初に悪役として登場する銭鬼灯(ぜにほおづき)は、途中から実は子供好きであるなど、本当の悪人ではないことが示されます。そういう意味では本当の悪人として描かれるのは銅座の赤吉だけです。またチャンバラではなく、古銭の古さと貴重さで勝負する闘花蝶というのはちょっと白井喬二的です。そういう風に、色々な伝奇小説のエッセンスを詰め込んだような作品で完成度は高いと思います。

月: 2017年10月

E. M. フォースターの「ロンゲスト・ジャーニー」

E. M. フォースターの「ロンゲスト・ジャーニー」を読了。

E. M. フォースターの「ロンゲスト・ジャーニー」を読了。

この作品は、大学の時、まずフォースターの短篇の「コロノスからの道」を教養課程の英語の授業で読んでフォースターのファンになり、その後同じ先生の専門課程での英語の授業でこの作品を読んだものです。ただ、その授業では全部を読み切ることは出来ず、日本語訳で全部を読んでいます。従って今回2回目です。

私は、この小説に出てくる次の文章を私の大学の卒論の冒頭で引用しました。私の卒論はカール・ポランニーの「貨幣使用の意味論」に触発されて、貨幣について書いたものだったので、この文章が非常にぴったり来て使ったものです。

The soul has her own currency. She mints her spiritual coinage

and stamps it with the image of some beloved face. With it she

pays her debts, with it she reckons, saying, “This man has worth,

this man is worthless.” And in time she forgets its origin; it

seems to her to be a thing unalterable, divine. But the soul can

also have her bankruptcies.

Perhaps she will be the richer in the end. In her agony she

learns to reckon clearly. Fair as the coin may have been, it was

not accurate; and though she knew it not, there were treasures

that it could not buy. The face, however beloved, was mortal, and

as liable as the soul herself to err. We do but shift

responsibility by making a standard of the dead.

There is, indeed, another coinage that bears on it not man’s

image but God’s. It is incorruptible, and the soul may trust it

safely; it will serve her beyond the stars. But it cannot give us

friends, or the embrace of a lover, or the touch of children, for

with our fellow mortals it has no concern. It cannot even give

the joys we call trivial–fine weather, the pleasures of meat and

drink, bathing and the hot sand afterwards, running, dreamless

sleep. Have we learnt the true discipline of a bankruptcy if we

turn to such coinage as this? Will it really profit us so much if

we save our souls and lose the whole world?

ここでフォースターが書いているように、彼は死すべき人間の顔が刻印された「人間の貨幣」と、永遠に不変の神の顔が刻印された「神の貨幣」を区別します。前者は価値が変動し、破産もあり得ますが、それでもフォースターは「神の貨幣」よりも「人間の貨幣」を愛します。それが我々が「ささやかな喜び」と呼ぶものを我々に与えてくれるからです。最後の所の「我々が自分の魂を救ったとしても全世界を失ったとしたら、それは本当に得になることなのだろうか」は、聖書のマタイ16:26の「全世界を得たとしても魂を失ったとしたらそれは得になることなのだろうか」をもじっています。

この小説はフォースターの長篇の中ではあまり有名なものではありませんが、明らかに主人公のリッキーにはフォースター自身が投影された自伝的作品です。またリッキーとそのケンブリッジでの親友であるアンセルの間に何か同性愛的な感じがし、アンセルがリッキーとアグネスの結婚に反対するのにもそれが現れています。

また、この小説は「私生児の弟がいることを知った男」ということが主要なモチーフとなっています。リッキーは最初それは父親が過ちを犯した結果だと思っていましたが、実はそれは彼の母親の無思慮な行動のせいで母親の子でした。リッキーは最初アグネスの思いに従って異父弟のスティーヴンを排除しますが、結局アンセルの説得でスティーヴンを受け入れ、最後は泥酔して線路に寝ていたスティーヴンを助けようとして、自分が列車に轢かれて命を落とします。この小説にはフォースターの小説の全ての要素が既に現れているように思います。

なお、この小説の冒頭はアンセルが「牛は存在する」と、キングス・カレッジの窓から見える牛を見ながらこう語り、学生達がいわゆる「実存」について議論する場面から始まります。ケンブリッジのキングス・カレッジにいった時、カレッジの回りの草原の上に本当に牛がいて、うれしく思いました。(写真参照)

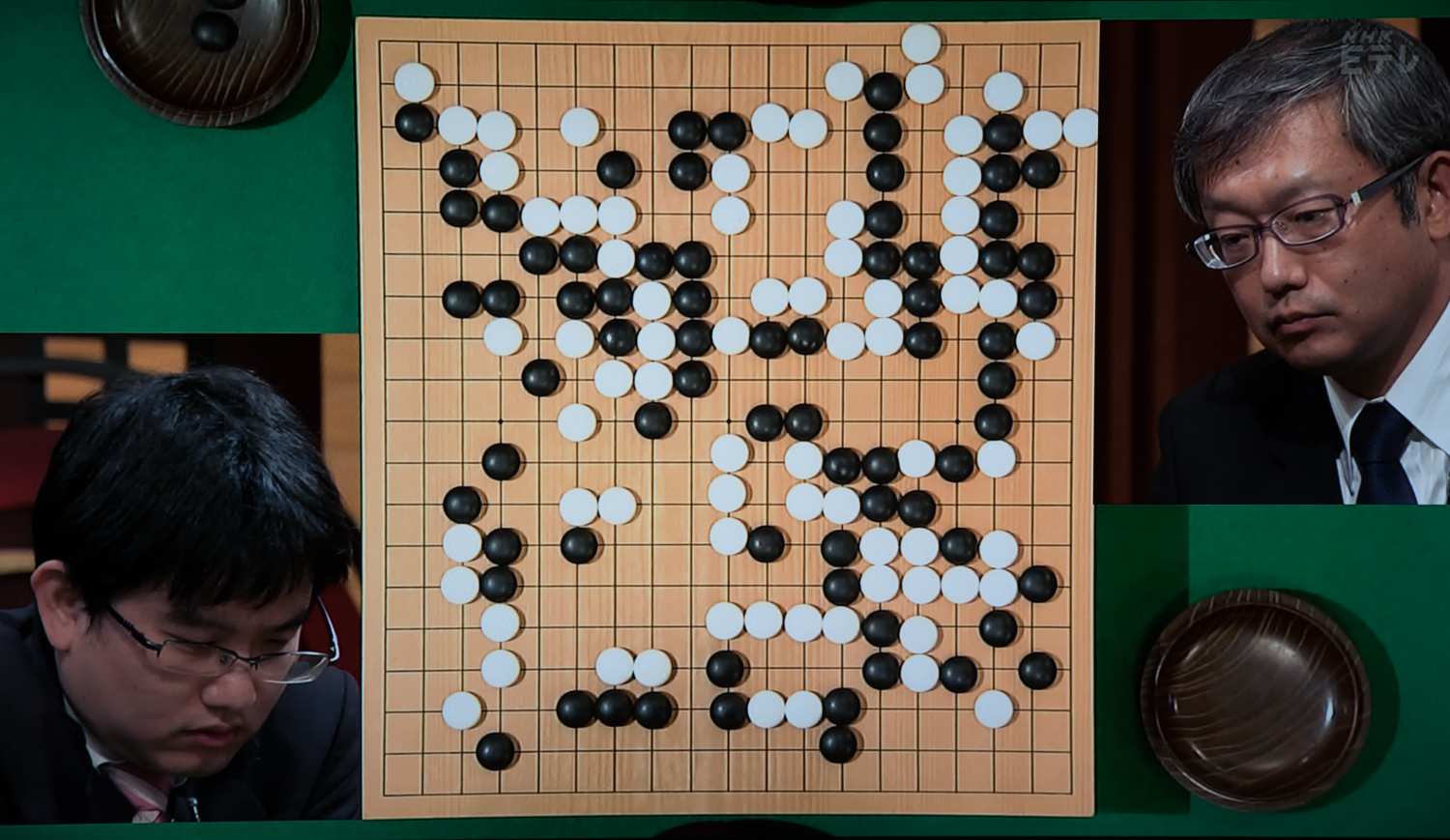

NHK杯戦囲碁 山下敬吾9段 対 今村俊也9段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が山下敬吾9段、白番が今村俊也9段の対戦です。山下9段は丈和なみの「豪腕」、今村9段は「世界一厚い碁」でその看板通りの対戦内容になりました。序盤山下9段がかなり強引に仕掛けていって、それを今村9段が手厚く処理して、山下9段が地を稼ぎ、今村9段が中央を厚く構えるという碁形になりました。右上隅の黒模様に対し、白が上辺から打ち込み、更に右上隅に潜り込んで、結局白が右上隅で活きました。その後の折衝で黒は左辺をつながっていれば無難だったのを、山下9段がかなり頑張った手を打ちました。その結果黒は弱い石が3カ所に出来ました。黒は全部を妥協せずに頑張り、一時は3カ所共にしのいだかと思いました。しかし中央の折衝で黒が白4子を当たりにしたのに白は受けずに左辺を押さえていって、結局左下隅からの黒が取られてしまいました。この振り替わりは明らかに白の大利でここで形勢がはっきり白良しになりました。山下9段は左上隅の白に劫を仕掛けてそこを最後の望みにしました。劫材は確かに黒が有利でしたが白は活きさえすれば良く、実戦も活きて終わりになりました。白の中押し勝ちです。今村9段のあくまでも厚い碁形が効力を十分発揮した碁でした。山下9段はどうもNHK杯戦での勝率が良くないですね。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が山下敬吾9段、白番が今村俊也9段の対戦です。山下9段は丈和なみの「豪腕」、今村9段は「世界一厚い碁」でその看板通りの対戦内容になりました。序盤山下9段がかなり強引に仕掛けていって、それを今村9段が手厚く処理して、山下9段が地を稼ぎ、今村9段が中央を厚く構えるという碁形になりました。右上隅の黒模様に対し、白が上辺から打ち込み、更に右上隅に潜り込んで、結局白が右上隅で活きました。その後の折衝で黒は左辺をつながっていれば無難だったのを、山下9段がかなり頑張った手を打ちました。その結果黒は弱い石が3カ所に出来ました。黒は全部を妥協せずに頑張り、一時は3カ所共にしのいだかと思いました。しかし中央の折衝で黒が白4子を当たりにしたのに白は受けずに左辺を押さえていって、結局左下隅からの黒が取られてしまいました。この振り替わりは明らかに白の大利でここで形勢がはっきり白良しになりました。山下9段は左上隅の白に劫を仕掛けてそこを最後の望みにしました。劫材は確かに黒が有利でしたが白は活きさえすれば良く、実戦も活きて終わりになりました。白の中押し勝ちです。今村9段のあくまでも厚い碁形が効力を十分発揮した碁でした。山下9段はどうもNHK杯戦での勝率が良くないですね。

C. アウエハントの「鯰絵 民俗的想像力の世界」

C. アウエハントの「鯰絵 民俗的想像力の世界」を読了。この本は大学生の時に図書館で借りて読んでいるので2度目です。今年2月に鹿島神宮に行って要石の実物や鯰絵の展示を見ていますし、先日AEONの英語のレッスンで先生から日本の迷信について聞かれ、私が地震と鯰の関係について話したりして、また興味がわいて来て再読したものです。「鯰絵」とはこの本の表紙にあるように、鯰が描かれた絵の事で、1855年の安政の大地震の後に大量に刷られ、地震避けのおまじないとして流行したものです。この表紙の絵では、鹿島神宮の主神である建御雷神(たけみかづちのかみ)が要石を用いて大鯰の頭を押さえつけていますが、これがもっとも典型的な鯰絵です。しかし他にもかなりの種類のバリエーションがあります。C. アウエハントは文化人類学の構造主義の手法を用いて、この鯰絵に秘められた意味を分析していきます。「鯰絵」について最初に研究したのはこのアウエハントです。何故日本人ではなくオランダ人なのかと言うと、日本では鯰絵の現物はほとんど失われて少数しか残っていないのに対し、海外に流出した鯰絵がオランダの博物館にまとまって残っていたからです。アウエハントは柳田国男の弟子でもあります。アウエハントの分析は、鯰が破壊の神であるのと同時に、世直し(再生)の神であることも分析したりしてなかなか興味深いのですが、正直な所手を広げすぎの感じで、猿・恵比寿神・石神・水神・龍・河童などと鯰の関連を論じて行きますが、その構造主義的分析が、しばしばもっともらしい対立図式を作っておしまいという感じで、「だから何なの?」という疑問が読後に湧いてきます。まあ、構造主義は60年代の終わり頃から70年代にかけて一大ブームで、そのさなかに書かれているので仕方がないかなとも思えますが。この本の後、日本の民俗学者の「鯰絵」に関する研究も出ているようですが、未読です。

C. アウエハントの「鯰絵 民俗的想像力の世界」を読了。この本は大学生の時に図書館で借りて読んでいるので2度目です。今年2月に鹿島神宮に行って要石の実物や鯰絵の展示を見ていますし、先日AEONの英語のレッスンで先生から日本の迷信について聞かれ、私が地震と鯰の関係について話したりして、また興味がわいて来て再読したものです。「鯰絵」とはこの本の表紙にあるように、鯰が描かれた絵の事で、1855年の安政の大地震の後に大量に刷られ、地震避けのおまじないとして流行したものです。この表紙の絵では、鹿島神宮の主神である建御雷神(たけみかづちのかみ)が要石を用いて大鯰の頭を押さえつけていますが、これがもっとも典型的な鯰絵です。しかし他にもかなりの種類のバリエーションがあります。C. アウエハントは文化人類学の構造主義の手法を用いて、この鯰絵に秘められた意味を分析していきます。「鯰絵」について最初に研究したのはこのアウエハントです。何故日本人ではなくオランダ人なのかと言うと、日本では鯰絵の現物はほとんど失われて少数しか残っていないのに対し、海外に流出した鯰絵がオランダの博物館にまとまって残っていたからです。アウエハントは柳田国男の弟子でもあります。アウエハントの分析は、鯰が破壊の神であるのと同時に、世直し(再生)の神であることも分析したりしてなかなか興味深いのですが、正直な所手を広げすぎの感じで、猿・恵比寿神・石神・水神・龍・河童などと鯰の関連を論じて行きますが、その構造主義的分析が、しばしばもっともらしい対立図式を作っておしまいという感じで、「だから何なの?」という疑問が読後に湧いてきます。まあ、構造主義は60年代の終わり頃から70年代にかけて一大ブームで、そのさなかに書かれているので仕方がないかなとも思えますが。この本の後、日本の民俗学者の「鯰絵」に関する研究も出ているようですが、未読です。

谷譲次の「めりけんじゃっぷ商売往来」

谷譲次の「めりけんじゃっぷ商売往来」を読了。谷譲次は、本名が長谷川海太郎で、谷譲次以外に、林不忘、牧逸馬の3つのペンネームを使い分けて活躍した人です。林不忘の名前では、日本の時代小説の中でもっとも有名なキャラクターである「丹下左膳」を生み出した人です。(ちなみに最初に丹下左膳が出てくる作品は「大岡政談」で、丹下左膳は悪役として登場します。)

谷譲次の「めりけんじゃっぷ商売往来」を読了。谷譲次は、本名が長谷川海太郎で、谷譲次以外に、林不忘、牧逸馬の3つのペンネームを使い分けて活躍した人です。林不忘の名前では、日本の時代小説の中でもっとも有名なキャラクターである「丹下左膳」を生み出した人です。(ちなみに最初に丹下左膳が出てくる作品は「大岡政談」で、丹下左膳は悪役として登場します。)

この谷譲次名義の「めりけんじゃっぷ商売往来」は、実際にアメリカで3年半色々な職業を経験した長谷川の経験を織り交ぜて、アメリカの最下層に近い所(本当の最下層はその当時のアメリカでは黒人が担い、日本人移民はその黒人の次という扱いでした)でたくましく生きていくM.J.(メリケン・ジャップ)の姿を描くものです。その日本人移民が就く職業としては、皿洗い、ウェイター、執事、商店の会計などです。この作品は「新青年」に連載されたもので、当時ここまでアメリカの実態を描く作品はこの作品の他にはほとんど無かったのではないかと思います。

もう一つの作品「めりけん一代男」は実に痛快な作品で、これもめりけんじゃっぷを主人公としますが、名前を聞かれると「俺(ミイ)か。ミイは西海岸(コウスト)のスズキてんだ。」と答え、生まれ持ったハンサムな顔と博打の腕を活かして、白人達から大金を巻き上げたり、パーティーで冷たくあしらわれた白人女性に復讐したり(その女性達の旦那を博打で陥れて、借金の形にその女性達の自由を奪い、競売にかける、という危ない話です)、という話が語られます。名前は明らかに西鶴の「好色一代男」のもじりでしょうが、阿佐田哲也の小説のような趣があります。

紀田順一郎の「内容見本にみる出版昭和史」

紀田順一郎さんの「内容見本にみる出版昭和史」を読了。さすがに紀田さんの書籍に関する本は情報がきわめて豊富です。

紀田順一郎さんの「内容見本にみる出版昭和史」を読了。さすがに紀田さんの書籍に関する本は情報がきわめて豊富です。

雑駁な印象を順不同に書くと、

(1)家にあった唯一の文学全集が角川書店の「昭和文学全集」であっただろうことがほぼはっきりしました。この全集の第1回配本が「横光利一」で「旅愁」が収められていました。私は小学校6年生の時に山口県下関市から福岡県宗像市(当時宗像町)に引っ越したのですが、その関係で家の近くに大きな書店がなくなり、同じく図書館もなくなって読む本が不足していたので、仕方なく家にあった字の小さいこの全集に手をつけました。獅子文六の「てんやわんや」や「自由学校」もこの全集で初めて読みました。この頃の全集というものは読むためのものではなく、応接間の本棚に飾るためのものだったように思います。

(2)白井喬二の全集を戦後に出した学芸書林が、かなり先端的で意欲的な文学全集を出していた出版社であったことがわかりました。もっとも商売は下手で、白井喬二の全集の第2期を出すことなくつぶれてしまうのですが…

(3)全集を中心として、日本の出版社のピークが、私の幼年・少年時代と重なる1960年代後半から70年代前半であったことがよくわかりました。そういう時代に育った者としては、今の出版業界の状況は寂しい限りです。

(4)白井喬二の平凡社の全集は、古書に精通している紀田さんでも「もはや入手不可能」とされています。

(5)諸橋博士の、大漢和辞典を編む上での苦労は本当に感動ものです。

長山靖生編の「明治・大正・昭和 日米架空戦記集成」

長山靖生編の「明治・大正・昭和 日米架空戦記集成」を読了。タイトル通り、その時代の架空戦記を11作集めたもの。荒唐無稽過ぎたり、きわめて幼稚だったりというものも多いですが、いくつか印象に残るものがあります。まずは福永恭助の「暴れる怪力線」で、何が印象的かと言うと、東京がアメリカの大空襲を受けて4万人が死ぬという描写をしていることと、それと連合艦隊がアメリカ艦隊と対戦してこちらもほぼ全滅するという、ある意味現実に近いことを予想していることです。最後は秘密兵器の「怪力線」が出てきて日本が勝つわけですが。2番目は立川賢の「桑港けし飛ぶ」で、昭和19年に新青年に載った作品ですが、何と原子力エンジンによる飛行機と原子爆弾を的確に描写しています。その原子力エンジンによる飛行機でサンフランシスコを爆撃し、一発の原子爆弾でサンフランシスコを壊滅させ、アメリカを降伏に追い込むという内容です。日本も理研などで原子爆弾の開発をやっていたと聴いていますし、一般にも「ウラニウム爆弾」というのは知られていたみたいですから、さほど不思議ではないのかもしれませんが、軍部は最初は原子爆弾に関する小説は検閲で落としていて、戦況が悪化すると逆に許可するようになったということです。国民に最終兵器による逆転の夢を見させようとしたのでしょうか。最後は横溝正史の作で「慰問文」で、これは架空戦記というより、慰問袋を作って戦場に送る少女と、その慰問袋を受け取った兵士達との交流を描いたもので、露骨な戦争賛美はありません。しかしあの横溝正史も戦争中(昭和17年の作品です)はこんなのを書いていたんだと、ちょっと驚きです。作中に主人公の少女が焼夷弾が落ちてきたのを布団その他で消す、というシーンがありますが、今から考えるととんでもない危険なことですが、当時はこのように空襲に対処する、ということが信じられていたんだと思います。

長山靖生編の「明治・大正・昭和 日米架空戦記集成」を読了。タイトル通り、その時代の架空戦記を11作集めたもの。荒唐無稽過ぎたり、きわめて幼稚だったりというものも多いですが、いくつか印象に残るものがあります。まずは福永恭助の「暴れる怪力線」で、何が印象的かと言うと、東京がアメリカの大空襲を受けて4万人が死ぬという描写をしていることと、それと連合艦隊がアメリカ艦隊と対戦してこちらもほぼ全滅するという、ある意味現実に近いことを予想していることです。最後は秘密兵器の「怪力線」が出てきて日本が勝つわけですが。2番目は立川賢の「桑港けし飛ぶ」で、昭和19年に新青年に載った作品ですが、何と原子力エンジンによる飛行機と原子爆弾を的確に描写しています。その原子力エンジンによる飛行機でサンフランシスコを爆撃し、一発の原子爆弾でサンフランシスコを壊滅させ、アメリカを降伏に追い込むという内容です。日本も理研などで原子爆弾の開発をやっていたと聴いていますし、一般にも「ウラニウム爆弾」というのは知られていたみたいですから、さほど不思議ではないのかもしれませんが、軍部は最初は原子爆弾に関する小説は検閲で落としていて、戦況が悪化すると逆に許可するようになったということです。国民に最終兵器による逆転の夢を見させようとしたのでしょうか。最後は横溝正史の作で「慰問文」で、これは架空戦記というより、慰問袋を作って戦場に送る少女と、その慰問袋を受け取った兵士達との交流を描いたもので、露骨な戦争賛美はありません。しかしあの横溝正史も戦争中(昭和17年の作品です)はこんなのを書いていたんだと、ちょっと驚きです。作中に主人公の少女が焼夷弾が落ちてきたのを布団その他で消す、というシーンがありますが、今から考えるととんでもない危険なことですが、当時はこのように空襲に対処する、ということが信じられていたんだと思います。

白井喬二の「風流名士手帖」(エッセイ)

白井喬二のエッセイ「風流名士手帖」を読了。「笑の泉」という雑誌の昭和29年4月号に載ったもので、ヤフオクで入手。わずか3ページの短いエッセイですが、掲載誌がお笑い系なので、白井にしては珍しいくだけた内容。一つは戦中に文士が中国戦線を視察した時の話で、南京から揚子江を渡った所にある星子という土地で、敵が陣取っている鷹山という山の向かいの山に文士一同が軍人に連れられて登ることになったのですが、敵がそれを発見し砲弾を撃ってきて、文士達は肝を冷やします。その時、久米正雄が突然「女が罹ってもマラリアとはこれ如何」と言い出し、それに対し白井が必死になって「男が打ってもシキュー報と云うが如し」とやり返し、その時は笑いは出なかったものの、後で残りの文士達に大いに感謝されたという話です。2番目のは「ふわふわのごきとう(御祈祷)」というネタで、岩見重太郎が妹と宿屋に泊まった時、おぼこな妹が隣室で男女が一戦始めたのを、何か事件が起こったと思って助けましょうと重太郎に言うのに、重太郎がそれは「ふわふわのごきとう」だと説明するという話です。3番目は、ある夏軽井沢で過ごしていた白井の元に、時の文部大臣が漢詩の会でやってきたが、その時集まった大学教授や土井晩翠らが、ラテン語やギリシア語の飛び交う高級な猥談をしたという話です。

白井喬二のエッセイ「風流名士手帖」を読了。「笑の泉」という雑誌の昭和29年4月号に載ったもので、ヤフオクで入手。わずか3ページの短いエッセイですが、掲載誌がお笑い系なので、白井にしては珍しいくだけた内容。一つは戦中に文士が中国戦線を視察した時の話で、南京から揚子江を渡った所にある星子という土地で、敵が陣取っている鷹山という山の向かいの山に文士一同が軍人に連れられて登ることになったのですが、敵がそれを発見し砲弾を撃ってきて、文士達は肝を冷やします。その時、久米正雄が突然「女が罹ってもマラリアとはこれ如何」と言い出し、それに対し白井が必死になって「男が打ってもシキュー報と云うが如し」とやり返し、その時は笑いは出なかったものの、後で残りの文士達に大いに感謝されたという話です。2番目のは「ふわふわのごきとう(御祈祷)」というネタで、岩見重太郎が妹と宿屋に泊まった時、おぼこな妹が隣室で男女が一戦始めたのを、何か事件が起こったと思って助けましょうと重太郎に言うのに、重太郎がそれは「ふわふわのごきとう」だと説明するという話です。3番目は、ある夏軽井沢で過ごしていた白井の元に、時の文部大臣が漢詩の会でやってきたが、その時集まった大学教授や土井晩翠らが、ラテン語やギリシア語の飛び交う高級な猥談をしたという話です。

獅子文六の「胡椒息子」

獅子文六の「胡椒息子」を読了。あるサイトで、「悦ちゃん」とこの作品を並列にしていたので、読んでみたものです。まあ獅子文六らしい作品ではありますが、「悦ちゃん」に比べるとかなり落ちます。まず設定が陳腐で、兄弟の中で一人疎まれて育つけど、使用人の婆やさんだけが、その真っ直ぐな気性を愛して可愛がる、というのは漱石の「坊ちゃん」そのもので新鮮味がありません。主人公の昌二郎は、父親が芸妓に産ませた子でそれを本妻が引き取って自分の子として育てているという設定ですが、そういうのも昭和12年当時では決して珍しくなかったと思うのですがどうでしょうか。(あんまり詳しくは言いませんが、身近にそういう実例を知っています。)継子いじめという主題もこれまた陳腐です。また、「悦ちゃん」におけるような、悦ちゃんとお姉さんが二人で暮らし始めて悦ちゃんが病気になり、大変な思いをするけど、子供歌手として見いだされて脚光を浴び、といった劇的な展開はこの「胡椒息子」にはあまりありません。

獅子文六の「胡椒息子」を読了。あるサイトで、「悦ちゃん」とこの作品を並列にしていたので、読んでみたものです。まあ獅子文六らしい作品ではありますが、「悦ちゃん」に比べるとかなり落ちます。まず設定が陳腐で、兄弟の中で一人疎まれて育つけど、使用人の婆やさんだけが、その真っ直ぐな気性を愛して可愛がる、というのは漱石の「坊ちゃん」そのもので新鮮味がありません。主人公の昌二郎は、父親が芸妓に産ませた子でそれを本妻が引き取って自分の子として育てているという設定ですが、そういうのも昭和12年当時では決して珍しくなかったと思うのですがどうでしょうか。(あんまり詳しくは言いませんが、身近にそういう実例を知っています。)継子いじめという主題もこれまた陳腐です。また、「悦ちゃん」におけるような、悦ちゃんとお姉さんが二人で暮らし始めて悦ちゃんが病気になり、大変な思いをするけど、子供歌手として見いだされて脚光を浴び、といった劇的な展開はこの「胡椒息子」にはあまりありません。

なお、巻末の解説を書いている人が、ちょっと前までNHKでやっていた「悦ちゃん」のTVドラマの脚本を書いた人のようです。私はこのTVドラマの「悦ちゃん」に対し、「原作へのリスペクトが足らない」という感想を持っています。

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」を読了。アルファ碁に関する本もこれがもう6冊目にもなります。依田9段がアルファ碁・Masterの棋譜を調べて、その打ち方に呉清源や道策との共通点を見いだして、比較をしているものです。全体の1/3がアルファ碁・Master、残りの1/3が呉清源、さらに残りが道策になります。その中に一部依田9段自身の棋譜も入っています。私もアルファ碁・Masterは呉清源に近いと思っていました。それは坂田栄男のような読みの鋭さで勝負するのではなく、全体の構想の素晴らしさで勝つという部分です。この本ではそういう指摘はありませんが、藤沢秀行の打ち方もAIと似た所があると思います。道策についてはその棋譜をほとんど並べたことがないので、この本で指摘されてああそうかと思いました。アルファ碁・Masterの肩付き一本や掛けてからのツケは確かに道策と似ているようです。ただ、この本の指摘は単に似ている、ということで感心しているだけで終わっていて、より深い分析までには至っていないように思います。最近プロ棋士がアルファ碁・Masterを含めたAIの碁の打つ手を真似しだして、それが非常に流行していますが、私の見るところその真似をしている方が勝っているかというと、そうでもないようです。強い人の打ち方を形だけ真似ても仕方がないと思います。プロ棋士におけるAI囲碁のより深い咀嚼が今後望まれると思います。

依田紀基9段の「依田流アルファ碁研究 よみがえる、呉清源・道策」を読了。アルファ碁に関する本もこれがもう6冊目にもなります。依田9段がアルファ碁・Masterの棋譜を調べて、その打ち方に呉清源や道策との共通点を見いだして、比較をしているものです。全体の1/3がアルファ碁・Master、残りの1/3が呉清源、さらに残りが道策になります。その中に一部依田9段自身の棋譜も入っています。私もアルファ碁・Masterは呉清源に近いと思っていました。それは坂田栄男のような読みの鋭さで勝負するのではなく、全体の構想の素晴らしさで勝つという部分です。この本ではそういう指摘はありませんが、藤沢秀行の打ち方もAIと似た所があると思います。道策についてはその棋譜をほとんど並べたことがないので、この本で指摘されてああそうかと思いました。アルファ碁・Masterの肩付き一本や掛けてからのツケは確かに道策と似ているようです。ただ、この本の指摘は単に似ている、ということで感心しているだけで終わっていて、より深い分析までには至っていないように思います。最近プロ棋士がアルファ碁・Masterを含めたAIの碁の打つ手を真似しだして、それが非常に流行していますが、私の見るところその真似をしている方が勝っているかというと、そうでもないようです。強い人の打ち方を形だけ真似ても仕方がないと思います。プロ棋士におけるAI囲碁のより深い咀嚼が今後望まれると思います。