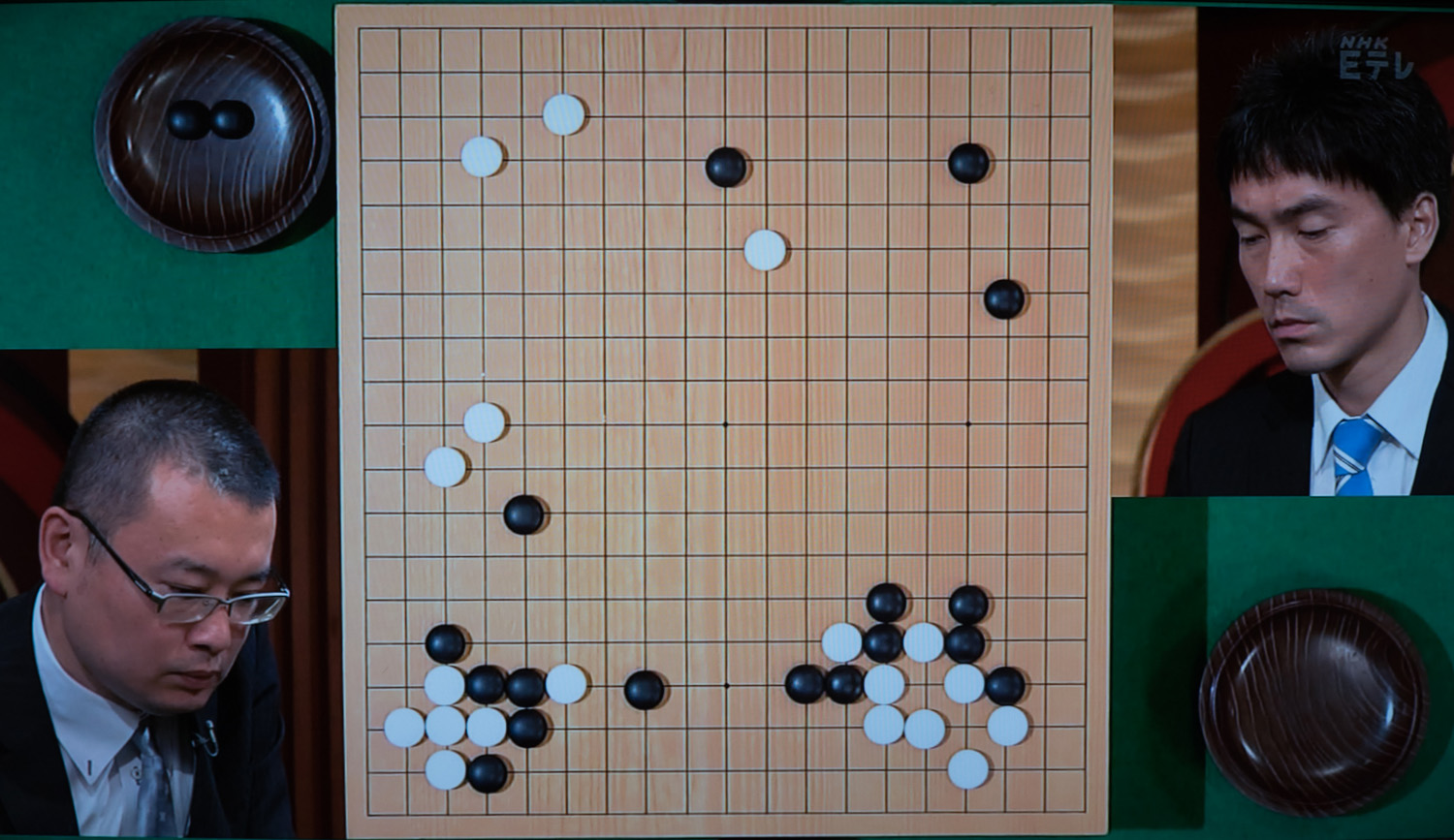

本日のNHK杯戦の囲碁はまたしても高校野球のため13:30からの放送で、やむを得ず録画で視聴。黒番が結城聡9段、白番が潘善琪8段の対戦でした。この碁の最初の焦点は、黒が下辺-右辺にかけて大きく構えて、白がそれをどう消すかということで、上辺の星の黒にケイマに上から望んだ時でした。黒は辺を直接受けずに右上隅をこすんで三々入りを消しました。白は黒が受けなかったので付けていって、黒がはねたのにさらにはねて行きました。ここで黒は切りを入れて白につがせ、左側を継いで白に1子取らせ、上辺を渡っていれば普通だったと思いますが、白に割り込むように当たりをする、というかなり強情な手を打ちました。この後数手進んで、白が両当たりになる切りを打ち、どちらかの黒を取っていれば普通でしたが、白は中央を延びて、中央重視で打ちました。上辺の白は取られましたが、その間に白は左上隅から左辺にかけて大きな模様を築くことが出来ました。その後白が右辺に侵入してほぼ活きた(場合によっては劫残り)後、黒は左上隅から左辺の白模様に潜入しましたが、結果的には、黒は左辺で多少白地を減らすことが出来たものの、中央でかなりぼろぼろと取られて、この辺りははっきり白がリードしていたと思います。潘8段に取って悔やまれるのは、黒が右下隅を利かしに来た時に、中央に出る手を見て、中央を頑張りすぎたことです。すかさず結城9段に眼を取る手を打たれ、白は一眼しか無く、右辺と下辺の黒のどちらかとの攻め合いに持ち込もうとしましたが、どちらも結局うまくいかないで両方とも二眼の活きとなってしまいました。そうすると右下隅の白は攻め取りにもならず手入れも不要ということで、白の大幅な損であり、ここで一気に形勢が逆転しました。白はその後投げ場を失ってしまって最後まで打ちましたが、黒の22目半勝ちという大差になりました。一瞬のチャンスを捉えた結城9段はさすがですが、途中までの打ち方は必ずしも感心できないものでした。

本日のNHK杯戦の囲碁はまたしても高校野球のため13:30からの放送で、やむを得ず録画で視聴。黒番が結城聡9段、白番が潘善琪8段の対戦でした。この碁の最初の焦点は、黒が下辺-右辺にかけて大きく構えて、白がそれをどう消すかということで、上辺の星の黒にケイマに上から望んだ時でした。黒は辺を直接受けずに右上隅をこすんで三々入りを消しました。白は黒が受けなかったので付けていって、黒がはねたのにさらにはねて行きました。ここで黒は切りを入れて白につがせ、左側を継いで白に1子取らせ、上辺を渡っていれば普通だったと思いますが、白に割り込むように当たりをする、というかなり強情な手を打ちました。この後数手進んで、白が両当たりになる切りを打ち、どちらかの黒を取っていれば普通でしたが、白は中央を延びて、中央重視で打ちました。上辺の白は取られましたが、その間に白は左上隅から左辺にかけて大きな模様を築くことが出来ました。その後白が右辺に侵入してほぼ活きた(場合によっては劫残り)後、黒は左上隅から左辺の白模様に潜入しましたが、結果的には、黒は左辺で多少白地を減らすことが出来たものの、中央でかなりぼろぼろと取られて、この辺りははっきり白がリードしていたと思います。潘8段に取って悔やまれるのは、黒が右下隅を利かしに来た時に、中央に出る手を見て、中央を頑張りすぎたことです。すかさず結城9段に眼を取る手を打たれ、白は一眼しか無く、右辺と下辺の黒のどちらかとの攻め合いに持ち込もうとしましたが、どちらも結局うまくいかないで両方とも二眼の活きとなってしまいました。そうすると右下隅の白は攻め取りにもならず手入れも不要ということで、白の大幅な損であり、ここで一気に形勢が逆転しました。白はその後投げ場を失ってしまって最後まで打ちましたが、黒の22目半勝ちという大差になりました。一瞬のチャンスを捉えた結城9段はさすがですが、途中までの打ち方は必ずしも感心できないものでした。

月: 2018年8月

細田守の「未来のミライ」

「未来のミライ」を観てきました。何というか、お盆シーズンにピッタリの映画でした。素晴らしい作品という程ではないですが、佳作でした。主人公のクンちゃんは4つか5つぐらいだという設定でしょうが、その頃って現実と空想と夢の世界がきちんと区別されていなくて、ごちゃごちゃになっていますが、そういう子供の視点が良く表現されていたと思います。クンちゃんが家出するシーンで近未来の東京駅が出てきましたが、なかなか良く描写されていました。龍の新幹線はトトロの猫バスに匹敵する面白いギミックでした。その新幹線は迷子で引き取り手がない子供を「ひとりぼっちの国」に連れていくんですが、丁度英語でlimboという単語があって、意味がまさしくそういう意味(英辞郎によれば、《カトリック》辺獄◆洗礼を受けずに(幼児の時に原罪のままで)死んだが、地獄には行かない人がとどまると考えられた場所。)なんで不思議な符合を感じました。(タイムトンネルでトニーとダグの二人は時のlimboをさまよっていると表現されていました。)なお、Facebookお友達がこのアニメの声優に違和感があったとのことですが、私はまったく気になりませんでした。おそらくクンちゃんの声優が女性だったことを言っているんじゃないかと思いますが、男の子の声優が女性なのは良くあるので、私的にはOKです。

「未来のミライ」を観てきました。何というか、お盆シーズンにピッタリの映画でした。素晴らしい作品という程ではないですが、佳作でした。主人公のクンちゃんは4つか5つぐらいだという設定でしょうが、その頃って現実と空想と夢の世界がきちんと区別されていなくて、ごちゃごちゃになっていますが、そういう子供の視点が良く表現されていたと思います。クンちゃんが家出するシーンで近未来の東京駅が出てきましたが、なかなか良く描写されていました。龍の新幹線はトトロの猫バスに匹敵する面白いギミックでした。その新幹線は迷子で引き取り手がない子供を「ひとりぼっちの国」に連れていくんですが、丁度英語でlimboという単語があって、意味がまさしくそういう意味(英辞郎によれば、《カトリック》辺獄◆洗礼を受けずに(幼児の時に原罪のままで)死んだが、地獄には行かない人がとどまると考えられた場所。)なんで不思議な符合を感じました。(タイムトンネルでトニーとダグの二人は時のlimboをさまよっていると表現されていました。)なお、Facebookお友達がこのアニメの声優に違和感があったとのことですが、私はまったく気になりませんでした。おそらくクンちゃんの声優が女性だったことを言っているんじゃないかと思いますが、男の子の声優が女性なのは良くあるので、私的にはOKです。

フランク・ハーバートの”Dune messiah”

フランク・ハーバートの”Dune messiah”を読了。「デューン」の最初の話は新訳が出ていたのでそれで読みましたが、続巻の日本語訳は矢野徹大先生ので、その日本語訳はこの間の「人間以上」ので懲りたので、原文をそのまま読むことにしました。毎日Newsweekを読んでいて、余った時間でこれを読んでいたので、ほとんど毎日5分以下、という細切れ読書で読み終わるのに約半年もかかりました。予想していたより英語そのものは短い文章が多くて難しくはなかったのですが、例の「デューン語」と呼ぶべき特殊な固有名詞がやたらと出てきて、本当に知らない語とこのデューン語の区別がはっきりせず、なかなか難物でした。

フランク・ハーバートの”Dune messiah”を読了。「デューン」の最初の話は新訳が出ていたのでそれで読みましたが、続巻の日本語訳は矢野徹大先生ので、その日本語訳はこの間の「人間以上」ので懲りたので、原文をそのまま読むことにしました。毎日Newsweekを読んでいて、余った時間でこれを読んでいたので、ほとんど毎日5分以下、という細切れ読書で読み終わるのに約半年もかかりました。予想していたより英語そのものは短い文章が多くて難しくはなかったのですが、例の「デューン語」と呼ぶべき特殊な固有名詞がやたらと出てきて、本当に知らない語とこのデューン語の区別がはっきりせず、なかなか難物でした。

内容については、「続編に名作無し」の法則がそのまま、というか、正直詰まらなかったですね。今や最強の皇帝ムアディブになったポールに対して、色んな敵対勢力が陰謀でポールを亡き者にしようとしますが、企んでいる時間が長くてなかなか実行されません。ですが最後の方になってポールが一種の核兵器で攻撃を受けて盲目になり、チャンニが双子の赤ちゃんを産み、ゴーラ(複製人間)となって蘇っていたダンカン・アイダホがポールを殺すように刷り込まれていたのに対し、本来の自分の記憶を取り戻し、と急に話が展開し始めます。この巻は、次の”Children of Dune”とセットのようなので、そこまでは読むことにします。しかしその先はたぶん読まないと思います。

イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である 社会科学のためのマニフェスト」

イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である 社会科学のためのマニフェスト」を読みました。丁度歴史学と社会科学の関係を考えていた所に、タイムリーに読売新聞の書籍欄で紹介されていて購入したもの。筆者は1973年生まれでパリ第13大学の教授。タイトルが示す通り、この筆者は歴史の記述と文学を、元はある意味一体化していたものが、19世紀から20世紀初頭の科学主義によって切り離されてしまったものを再び元に戻すことを提唱しています。そして単にそういう方法論を提案するだけでなく、その実践編として「私にはいなかった祖父母の歴史」という本を書き、歴史学の世界と文学の世界の両方から高い評価を得ているそうです。この筆者が主張するように、確かに歴史の記述は元は文学とは切り離されないものでした。我々がトロイア戦争に言及する場合には、ホメロスの「イーリアス」に準拠するしかありませんが、「イーリアス」は叙事詩であり、まさしく文学そのものです。また、例えば日本の第2次世界大戦の歴史について知ろうとする場合、歴史の教科書の単なる年代順の事実の羅列では、その時代をきちんと理解することはほとんど不可能です。その時代の日本の軍隊の中が一体どのような雰囲気であったのか、歴史の本に記述されているケースは非常に少ないと思いますが、野間宏の「真空地帯」や大西巨人の「神聖喜劇」のような優れた小説は、どんな歴史書よりも日本の軍隊の内実というものを読者に理解させてくれます。また、バルザックの「人間喜劇」は、登場人物の類型化によって、19世紀のフランス社会をどんな歴史書よりも的確に記述してくれます。以前書いたように、私は社会学における「理念型」が、その起源は文学における「フラット・キャラクター」(類型化されていて、いつも読者が期待するような行動を取る人物。E.M.フォースターの命名による)なのではないかと思うようになりました。

イヴァン・ジャブロンカの「歴史は現代文学である 社会科学のためのマニフェスト」を読みました。丁度歴史学と社会科学の関係を考えていた所に、タイムリーに読売新聞の書籍欄で紹介されていて購入したもの。筆者は1973年生まれでパリ第13大学の教授。タイトルが示す通り、この筆者は歴史の記述と文学を、元はある意味一体化していたものが、19世紀から20世紀初頭の科学主義によって切り離されてしまったものを再び元に戻すことを提唱しています。そして単にそういう方法論を提案するだけでなく、その実践編として「私にはいなかった祖父母の歴史」という本を書き、歴史学の世界と文学の世界の両方から高い評価を得ているそうです。この筆者が主張するように、確かに歴史の記述は元は文学とは切り離されないものでした。我々がトロイア戦争に言及する場合には、ホメロスの「イーリアス」に準拠するしかありませんが、「イーリアス」は叙事詩であり、まさしく文学そのものです。また、例えば日本の第2次世界大戦の歴史について知ろうとする場合、歴史の教科書の単なる年代順の事実の羅列では、その時代をきちんと理解することはほとんど不可能です。その時代の日本の軍隊の中が一体どのような雰囲気であったのか、歴史の本に記述されているケースは非常に少ないと思いますが、野間宏の「真空地帯」や大西巨人の「神聖喜劇」のような優れた小説は、どんな歴史書よりも日本の軍隊の内実というものを読者に理解させてくれます。また、バルザックの「人間喜劇」は、登場人物の類型化によって、19世紀のフランス社会をどんな歴史書よりも的確に記述してくれます。以前書いたように、私は社会学における「理念型」が、その起源は文学における「フラット・キャラクター」(類型化されていて、いつも読者が期待するような行動を取る人物。E.M.フォースターの命名による)なのではないかと思うようになりました。

保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」

保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」を読みました。「歴史をどう学問的に扱うか」「社会科学にとって理論とは何か、そしてその検証方法は」ということに関心があって、マイヤーとヴェーバーの「歴史とは科学か」に続けて読みました。結論としてこの本は最近の情報をよく整理してあり、それなりに筆者なりの新しい試みも行っており、まあまあ評価出来るものでした。しかし、以下の点で疑問が残ったり、また異論があります。

保城広至の「歴史から理論を創造する方法 社会科学と歴史学を統合する」を読みました。「歴史をどう学問的に扱うか」「社会科学にとって理論とは何か、そしてその検証方法は」ということに関心があって、マイヤーとヴェーバーの「歴史とは科学か」に続けて読みました。結論としてこの本は最近の情報をよく整理してあり、それなりに筆者なりの新しい試みも行っており、まあまあ評価出来るものでした。しかし、以下の点で疑問が残ったり、また異論があります。

(1)「中範囲の理論」の「中」範囲とは何か?

この筆者はマートンの用語を借りて、扱う問題・時間・空間に限定を加えた「中範囲の」理論というものを提唱します。しかし、「中範囲」があるなら「大範囲の理論」「小範囲の理論」とは何なのか、今一つ明らかではありません。この本に述べられているものは、私に言わせれば「小範囲の理論」に過ぎないと思います。というか個人的には社会科学においては、結局どんな時代や社会にも適合するような「大理論」は存在せず、全ての理論化の試みは「小理論」に過ぎないのではないかという思いを強く持っています。

(2)歴史学と社会科学の結合

歴史学者は社会科学の学者に対し、自分達が苦労して調べたことを好き勝手に援用し、自分で事実を調べもしないで勝手な理論化を行っていると非難し、社会科学者は歴史学者が近視眼的過ぎて、森を見ないで木だけを見ていると非難します。これはマイヤーとヴェーバーの時代からそうで、今も同じ状況が続いているみたいです。これに対し筆者は(1)の「中範囲理論」で扱う問題・時間・空間に限定を加えることで、その限られた時空間に対しては歴史学者として事実の収集を行い、その上で社会科学的な分析を加えることを提案して、実際に実践もしているようです。しかし、歴史の流れというものを無視して、ある限定された時空間だけを切り出して分析するということ自体が、既に歴史学の立場からすると相容れないもののように思います。また、ヴェーバーの時代は、社会科学の各分野は現在のように細分化されておらず、経済学は法学部の中で扱われていましたし、また社会学もその中から産まれて来ました。そして、ヴェーバーの時代には各分野の学者はかなりの部分垣根を越えて意見を戦わせていたように思います。ヴェーバーとマイヤーが論争しているのもそのいい例だと思います。さらにはハイデルベルクのヴェーバーの家で、ヤスパースやトレルチなど分野の違う学者が文化的サークルを作って交流していたことも周知の事実です。それに対し、今のアカデミズムでの一番の問題点と私が思うのは、各人が自分の極めて狭い専門分野だけに関心を限定し(しかもしばしば研究テーマの選択がある意味非常に恣意的かつ時には奇妙でさえあって)、他の広い分野の人間と積極的に意見交換をしなくなっていることだと思います。私に言わせれば、歴史学者と社会科学者を一人で兼ねなくても、お互いにお互いの素材を利用して活発な議論や相互批判を行って、少しでも真実に近づけばいいのだと思います。

(3)マックス・ヴェーバーと「解釈学」

この筆者は、ヴェーバーのいわゆる「理解社会学」を解釈学と呼んでいます。この言い方はヴェーバーの学問を理解する上でも、また「解釈学」という言葉の使い方でも間違っていると思います。ヴェーバーの方法論は「理解社会学のカテゴリー」が一番良くまとまっているかと思いますが、人間の行為の意味を社会における集団形成の推進力の元としてのゲマインシャフト行為、ゲゼルシャフト行為といった形で定式化して、社会の動きのダイナミクスを捉えようとするものだと、私は思っています。ウェ-バーの方法論のテキストの中に「解釈学」という言葉が出てくるのを私は記憶していません。また「解釈学」の方も、本来の意味は聖書などの「テキスト」をどのような意味に解釈するかの学問であり、また哲学の世界ではハイデガーが自分の「存在と時間」のことを解釈学と呼んでいますが、ヴェーバー的な社会学においての人間の行為の意味を「解釈する」ための学問、と捉えている人はまずいないと思います。

そういう訳で参考にはなりましたが、特に(3)の点でこの人は元々社会学専攻(現在は国際関係論専攻)でありながら、ヴェーバーもきちんと読んでいないのではないかと思いました。

マイヤーの「歴史の理論と方法」とヴェーバーの「文化科学の論理学の領域における批判的研究」

エドワルト・マイヤーとマックス・ヴェーバーの「歴史は科学か」(森岡弘通訳、みすず書房)を読みました。エドワルト・マイヤーの「歴史の理論と方法」とヴェーバーの「文化科学の論理学の領域における批判的研究」の両方を収録しているものです。マイヤーは20世紀初めにおいての有名な歴史家で、その「古代史」は、古代ギリシアがその当時の現代西洋に対して最大の影響を及ぼしているとして、その形成の過程を解き明かした書として高く評価されています。19世紀に実証的な自然科学が発達し、従来は科学としては見られていなかった歴史の記述も「歴史学」を名乗るであれば、その拠って立つ学問的な方法論は何なのかが厳しく問われるようになり、それにマイヤーが応えたのが、「歴史の理論と方法」です。マイヤーは冒頭で「歴史は何ら体系的な学問ではない」とまず断り、その当時のヘーゲル的な発展段階的な史観や唯物史観で歴史をある意味単純化して理解しようとするやり方に異を唱えました。その点に関してはマイヤーもヴェーバーも同じ立ち位置にあります。しかし、ではどういう方法論的立場でマイヤーは歴史の素材を扱うのかという問いに対しては、マイヤーはかなり舌足らずでまた自分が実際にその著作で実践している内容をかなり性急に定式化してしまいます。それは歴史において全てが重要なのではなく、その後の時代に対して「影響を及ぼした」ものこそが重要で、それによる因果連関の解明が歴史学の課題だとします。こうしたマイヤーの論理展開はかなり不用意であり、当然のことながらヴェーバーから自己矛盾的な記述として詳細に突っ込まれています。

エドワルト・マイヤーとマックス・ヴェーバーの「歴史は科学か」(森岡弘通訳、みすず書房)を読みました。エドワルト・マイヤーの「歴史の理論と方法」とヴェーバーの「文化科学の論理学の領域における批判的研究」の両方を収録しているものです。マイヤーは20世紀初めにおいての有名な歴史家で、その「古代史」は、古代ギリシアがその当時の現代西洋に対して最大の影響を及ぼしているとして、その形成の過程を解き明かした書として高く評価されています。19世紀に実証的な自然科学が発達し、従来は科学としては見られていなかった歴史の記述も「歴史学」を名乗るであれば、その拠って立つ学問的な方法論は何なのかが厳しく問われるようになり、それにマイヤーが応えたのが、「歴史の理論と方法」です。マイヤーは冒頭で「歴史は何ら体系的な学問ではない」とまず断り、その当時のヘーゲル的な発展段階的な史観や唯物史観で歴史をある意味単純化して理解しようとするやり方に異を唱えました。その点に関してはマイヤーもヴェーバーも同じ立ち位置にあります。しかし、ではどういう方法論的立場でマイヤーは歴史の素材を扱うのかという問いに対しては、マイヤーはかなり舌足らずでまた自分が実際にその著作で実践している内容をかなり性急に定式化してしまいます。それは歴史において全てが重要なのではなく、その後の時代に対して「影響を及ぼした」ものこそが重要で、それによる因果連関の解明が歴史学の課題だとします。こうしたマイヤーの論理展開はかなり不用意であり、当然のことながらヴェーバーから自己矛盾的な記述として詳細に突っ込まれています。

ヴェーバーの指摘はごもっともと思いつつも、その指摘内容はある意味社会科学的な歴史の取り扱いのように思え、如何にして歴史の無限の多様性を科学的に取り扱うのか、という点に関しては必ずしもヴェーバーは完全な解答は出していないと思います。もちろん後の「経済と社会」における理念型と決疑論を使った歴史記述は一つの答だとは思います。しかしそれはそれとして別のやり方があるのではないかという思いは禁じ得ません。この解答を求めて、更に2冊の本を読むことになりました。