Wikipedia自警団との戦いの一環として、Wikipediaの「白井喬二」の項(ほぼ8割を私が記述)にある、白井喬二の書誌情報をこのブログに移しました。今後、Wikipediaの方のリストはメンテしませんし、また追加もしません。全てこちらのブログのものを更新していきます。

カテゴリー: Book

「ゼロ戦と戦艦大和」(秋田書店)

昭和40年代の小学生のある意味必読本だった、秋田書店の「ゼロ戦と戦艦大和」を古書店で入手。この本で得た知識は多かったですが、今見ると結構間違ったことを書いています。例えば20mm機関砲こそが、ゼロ戦の戦果の最大の原因みたいなことを書いていますが、特に初期の20mm砲は弾数が少なくて一連射するとすぐに弾切れ、また弾丸自体の重力が大きいため、どうしても山なりにしか飛ばず、よっぽど接近しない限りまず当たらないので、ベテランパイロットは皆7.7mmを使って敵機を落としていました。

昭和40年代の小学生のある意味必読本だった、秋田書店の「ゼロ戦と戦艦大和」を古書店で入手。この本で得た知識は多かったですが、今見ると結構間違ったことを書いています。例えば20mm機関砲こそが、ゼロ戦の戦果の最大の原因みたいなことを書いていますが、特に初期の20mm砲は弾数が少なくて一連射するとすぐに弾切れ、また弾丸自体の重力が大きいため、どうしても山なりにしか飛ばず、よっぽど接近しない限りまず当たらないので、ベテランパイロットは皆7.7mmを使って敵機を落としていました。

表紙の絵は小松崎茂大先生だと思います。

この頃(1960年代後半)は本当に戦記物ブームだったのです。TVでもアニメンタリー「決断」(なんとタイムボカンシリーズのタツノコプロの作品です)という戦記物をやっており、第一回が真珠湾攻撃で第二回がミッドウェー海戦でした。主題歌がほとんど軍歌でPTAからの抗議が強く、26回で終了になりました。

「ロンドン爆撃」(シュタッケンベルク原作、白井喬二・池田林儀 監修編訳)

シュタッケンベルク原作、白井喬二と池田林儀の監修編訳の「ロンドン爆撃」(田中宋栄堂、1942年6月10日発行)を読了。白井喬二の名前が入っていますが、おそらく訳したのは池田林儀(東京外語大学出身のジャーナリストで、大日本雄弁会講談社、報知新聞などに勤務。優生学の紹介者。ドイツ関係の著作や翻訳が多数有り)で、白井はせいぜい日本語のチェックをしたか序文を書いたぐらいではないかと思います。元の本はドイツの参謀本部が資料を提供したというものです。「ロンドン爆撃」「ワルソー爆撃」(ワルソーはワルシャワのこと)「エッシェ伍長」の3篇を収録。「ロンドン爆撃」は1940年9月から約9ヵ月間行われたドイツによるロンドン爆撃のおそらく初期の頃の夜間爆撃の話です。爆撃機の乗組員の中に、第一次世界大戦時のロンドン爆撃経験者が混じっているというのがちょっと面白いです。実際に第一次世界大戦の時、最初はツェッペリン飛行船によって、その後ツェッペリン・シュターケン Rという複葉の大型機でのロンドン爆撃が行われています。

シュタッケンベルク原作、白井喬二と池田林儀の監修編訳の「ロンドン爆撃」(田中宋栄堂、1942年6月10日発行)を読了。白井喬二の名前が入っていますが、おそらく訳したのは池田林儀(東京外語大学出身のジャーナリストで、大日本雄弁会講談社、報知新聞などに勤務。優生学の紹介者。ドイツ関係の著作や翻訳が多数有り)で、白井はせいぜい日本語のチェックをしたか序文を書いたぐらいではないかと思います。元の本はドイツの参謀本部が資料を提供したというものです。「ロンドン爆撃」「ワルソー爆撃」(ワルソーはワルシャワのこと)「エッシェ伍長」の3篇を収録。「ロンドン爆撃」は1940年9月から約9ヵ月間行われたドイツによるロンドン爆撃のおそらく初期の頃の夜間爆撃の話です。爆撃機の乗組員の中に、第一次世界大戦時のロンドン爆撃経験者が混じっているというのがちょっと面白いです。実際に第一次世界大戦の時、最初はツェッペリン飛行船によって、その後ツェッペリン・シュターケン Rという複葉の大型機でのロンドン爆撃が行われています。

「ワルソー爆撃」は子供の時模型飛行機づくりで腕を競った二人の少年が共にパイロットになって、ワルシャワ爆撃に参加し、一人が敵弾を受けて不時着したのを、もう一人が自分の飛行機で助けに行く話です。中に、「1939年9月、ドイツはポーランドへ進撃しなければならないハメとなった。」とあって、良く言うよ、と思いました。

「エッシェ伍長」は、陸軍でポーランドに侵攻した兵士の話で、戦意高揚ものというより、実際の戦場の厳しさがかなりリアルに書いてあり、実際に主人公のエッシェ伍長も至近距離で手榴弾の炸裂を受けて、右目を失明するという結構暗い話になっています。

白井喬二はこの時期田中宋栄堂と結構仕事をしていて、東亜英傑伝全8巻とか、このドイツ戦記シリーズ全5巻(判明しているもので)とかに関わっています。日本文学報国会の常任理事を務めていたり、また中国大陸に戦線視察にいってその手記を他の作家に先駆けて発表したりしていますので、かなりの部分戦争に協力的でした。しかし幸い戦後に戦犯として告発されることはありませんでした。

白井喬二の「若衆髷(わかしゅわげ)」(完読)

白井喬二の「若衆髷(わかしゅわげ)」(サイレン社、1936年5月20日発行)を読了。昭和8年から9年にかけて、新潮社の雑誌「日の出」に連載されたものです。主人公は、平井権八で、歌舞伎では白井権八として知られています。一般的には平井権八(白井権八)は郷里因幡から江戸へ出てきてからが知られています。フィクションですが、幡随院長兵衛と知り合いになり、そこで居候になり、「権八」といえば居候の隠語になるくらい有名です。江戸に出てからの権八は辻斬りで130人もの人を殺した大悪人ですが、遊女小紫と深い関係になり、権八が処刑された後小紫は自害し、後に比翼塚という二人を偲ぶ石碑が作られ、現在は目黒不動瀧泉寺にあります。白井喬二は、この悪人の鳥取時代を描きます。白井も生まれは横浜ですが、両親共に因幡藩の士族であり、自身も13歳の時に鳥取に戻ります。そういう意味で同郷の有名人であり、また「白井」権八と呼ばれることもあって、親近感を抱いていたのかもしれません。この物語での平井権八は色の白い、明晰な、正義感の強い若者として描かれています。しかし、たまたま「喧嘩買い」と呼ばれる武士からはみ出た不平不満の者の集まりの一人である辻堂寺覚之助を裁くことになったことから、因幡藩の中にはびこっていた腐敗を知ることになり、正義感からの行動が結局自身の転落を招くことになります。白井喬二の眼はこの若者に同情的であり、決して本来の大悪人ではなく、やむを得ない運命の変転により転落していく人生を克明に描いていきます。この物語は権八が江戸に出る直前で終わっており、言って見れば権八の前半生の話で終わっています。なかなか読み応えのある作品でした。

白井喬二の「若衆髷(わかしゅわげ)」(サイレン社、1936年5月20日発行)を読了。昭和8年から9年にかけて、新潮社の雑誌「日の出」に連載されたものです。主人公は、平井権八で、歌舞伎では白井権八として知られています。一般的には平井権八(白井権八)は郷里因幡から江戸へ出てきてからが知られています。フィクションですが、幡随院長兵衛と知り合いになり、そこで居候になり、「権八」といえば居候の隠語になるくらい有名です。江戸に出てからの権八は辻斬りで130人もの人を殺した大悪人ですが、遊女小紫と深い関係になり、権八が処刑された後小紫は自害し、後に比翼塚という二人を偲ぶ石碑が作られ、現在は目黒不動瀧泉寺にあります。白井喬二は、この悪人の鳥取時代を描きます。白井も生まれは横浜ですが、両親共に因幡藩の士族であり、自身も13歳の時に鳥取に戻ります。そういう意味で同郷の有名人であり、また「白井」権八と呼ばれることもあって、親近感を抱いていたのかもしれません。この物語での平井権八は色の白い、明晰な、正義感の強い若者として描かれています。しかし、たまたま「喧嘩買い」と呼ばれる武士からはみ出た不平不満の者の集まりの一人である辻堂寺覚之助を裁くことになったことから、因幡藩の中にはびこっていた腐敗を知ることになり、正義感からの行動が結局自身の転落を招くことになります。白井喬二の眼はこの若者に同情的であり、決して本来の大悪人ではなく、やむを得ない運命の変転により転落していく人生を克明に描いていきます。この物語は権八が江戸に出る直前で終わっており、言って見れば権八の前半生の話で終わっています。なかなか読み応えのある作品でした。

立川文庫復刻版

立川文庫の復刻版20巻セットを古書店で購入。なお「たちかわぶんこ」と読む人が多いですが、正しくは「たつかわぶんこ」です。大衆文学の研究者(?)としてはやはり立川文庫を押さえておかないとと思って購入しました。日本において「忍者」というものが一般に知られるようになったのは、この立川文庫とマキノ雅弘の一連のサイレント時代劇映画のお陰だと思います。なお立川文庫は全部で180巻以上出ているので、ここにあるのはほんの一部です。なお、「真田十勇士」とかの反徳川のお話が多いのは、制作されたのが大阪で、太閤贔屓の土地柄だったからです。徳川家康=狸親父というイメージはほとんどこの立川文庫が作ったといっても言い過ぎではありません。この文庫、装丁は結構豪華ですが、サイズが如何せん小さすぎて読みにくいです。総ルビなのはいいとしても、挿絵とかはまるでなく、当時の子供がよく読めたなと感心します。

立川文庫の復刻版20巻セットを古書店で購入。なお「たちかわぶんこ」と読む人が多いですが、正しくは「たつかわぶんこ」です。大衆文学の研究者(?)としてはやはり立川文庫を押さえておかないとと思って購入しました。日本において「忍者」というものが一般に知られるようになったのは、この立川文庫とマキノ雅弘の一連のサイレント時代劇映画のお陰だと思います。なお立川文庫は全部で180巻以上出ているので、ここにあるのはほんの一部です。なお、「真田十勇士」とかの反徳川のお話が多いのは、制作されたのが大阪で、太閤贔屓の土地柄だったからです。徳川家康=狸親父というイメージはほとんどこの立川文庫が作ったといっても言い過ぎではありません。この文庫、装丁は結構豪華ですが、サイズが如何せん小さすぎて読みにくいです。総ルビなのはいいとしても、挿絵とかはまるでなく、当時の子供がよく読めたなと感心します。

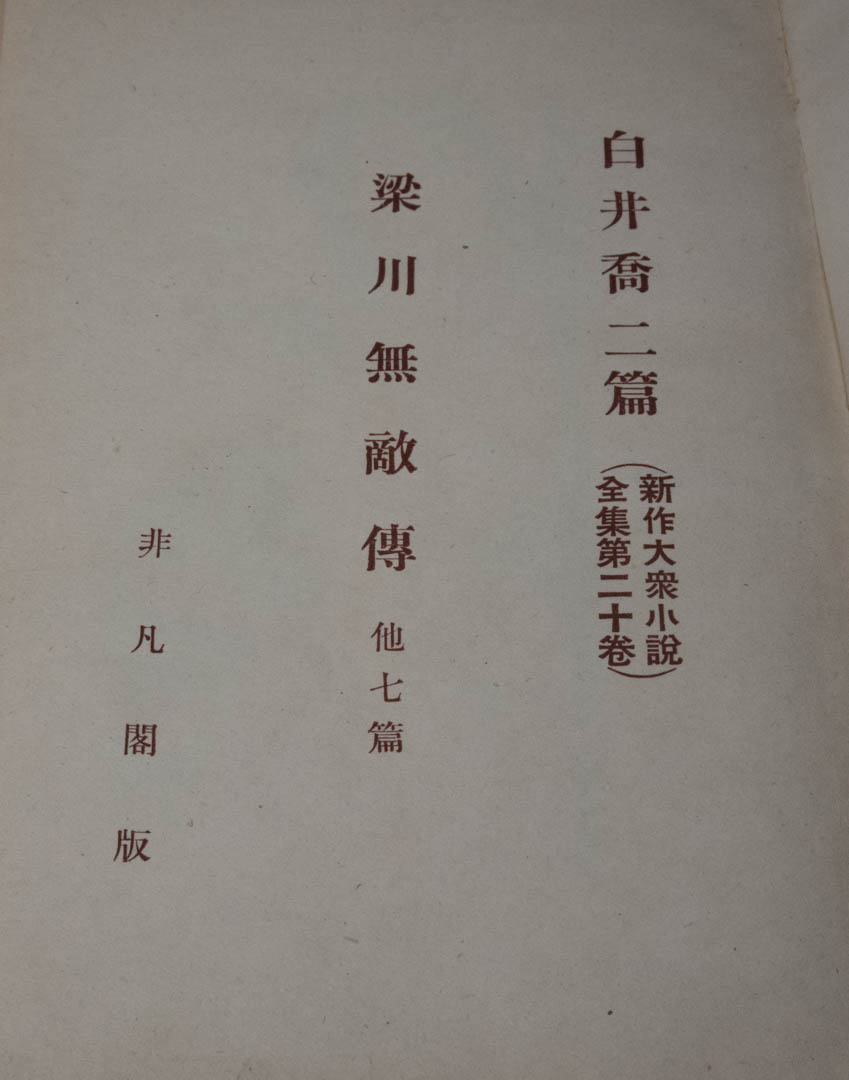

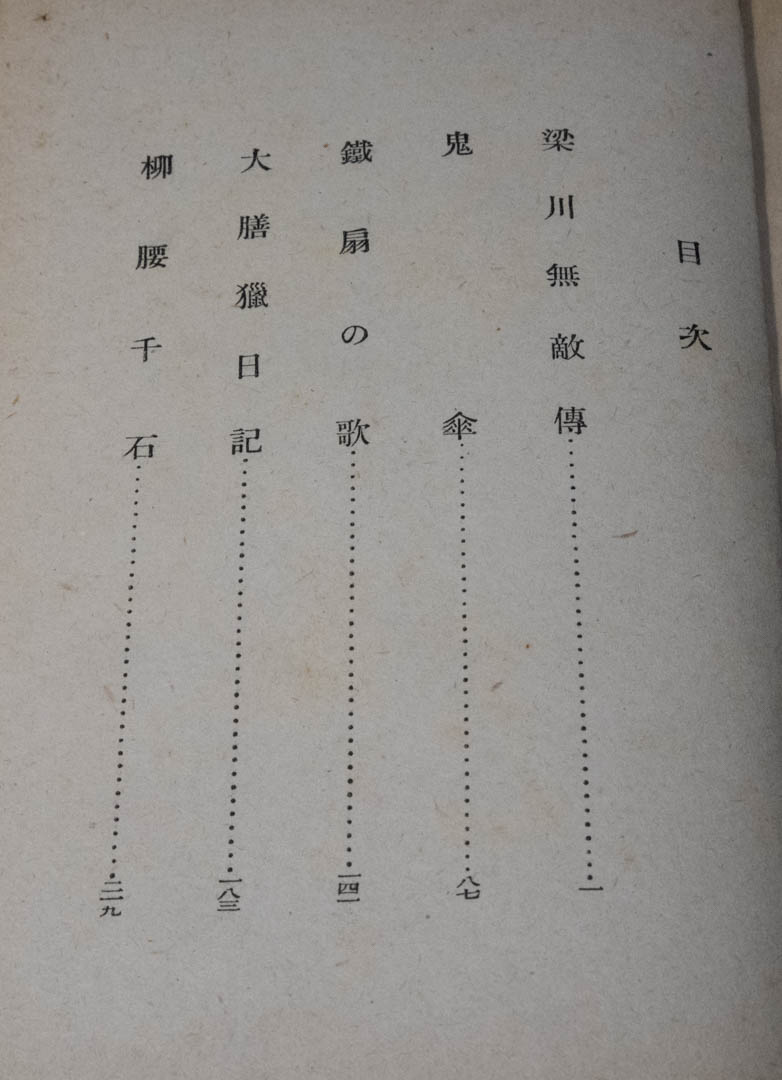

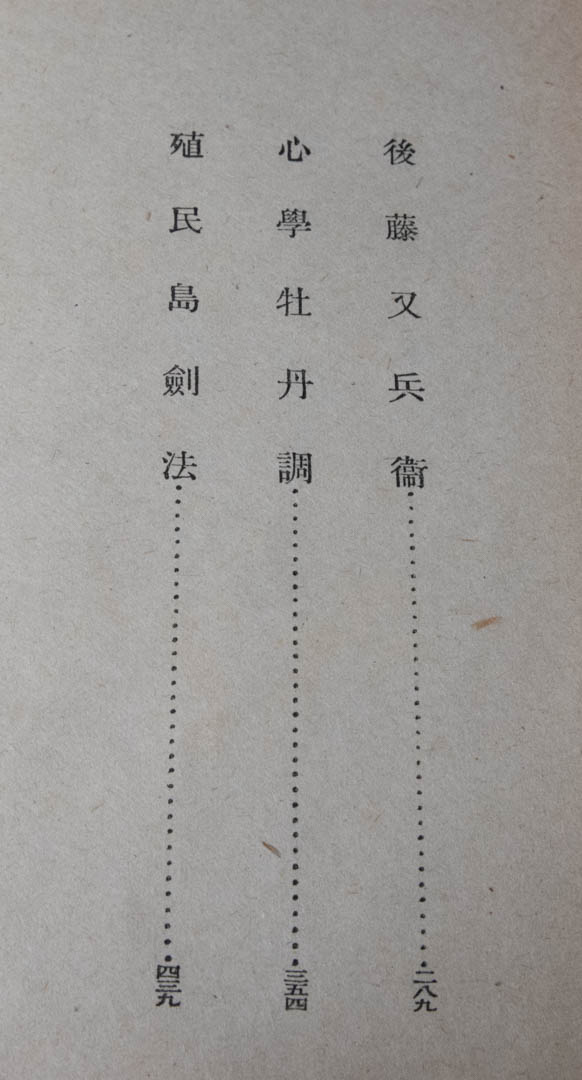

白井喬二の「梁川無敵伝 他七篇」

白井喬二の「梁川無敵伝 他七篇」(非凡閣、昭和16年2月16日発行)を読了。題名の「梁川無敵伝」は自選集の「梁川庄八」と同じ。白井の場合、同じ作品でタイトルが微妙に違うのが多くあります。その他、「鬼傘」、「鉄扇の歌」、「大膳猟日記」、「柳腰千石」、「後藤又兵衛」、「心学牡丹調」、「殖民島剣法」を収録。この中で初読は「鉄扇の歌」、「柳腰千石」と「後藤又兵衛」の3作。「鉄扇の歌」は白井らしい奇妙な味全開のお話で、藤堂高虎の家臣が、戦いの時に主君の鉄扇と自分の鉄扇を取り違えて戦場に持ち込み、それだけではなくて主君の鉄扇も無くしてしまい、髑髏に蟋蟀(キリギリス)の彫り込みの入った奇妙な鉄扇を手にいれ、結局藤堂高虎の怒りに触れて追放され…といたった話。「柳腰千石」はタイトルも面白いですが、兄が仕官の時の験し試合で大怪我を負わされた傲岸不遜な相手に対し、その妹が武芸の腕を磨いて見事仇を取るという話で、白井はこの女性こそ女性剣士で有名な○○と書いていますが、調べてもそういう女性の剣豪は見つからず、白井一流のほら話だと思います。「後藤又兵衛」は黒田長政と兄弟同様に育てられた後藤又兵衛が長政を立てつつ活躍する話です。

白井喬二の「梁川無敵伝 他七篇」(非凡閣、昭和16年2月16日発行)を読了。題名の「梁川無敵伝」は自選集の「梁川庄八」と同じ。白井の場合、同じ作品でタイトルが微妙に違うのが多くあります。その他、「鬼傘」、「鉄扇の歌」、「大膳猟日記」、「柳腰千石」、「後藤又兵衛」、「心学牡丹調」、「殖民島剣法」を収録。この中で初読は「鉄扇の歌」、「柳腰千石」と「後藤又兵衛」の3作。「鉄扇の歌」は白井らしい奇妙な味全開のお話で、藤堂高虎の家臣が、戦いの時に主君の鉄扇と自分の鉄扇を取り違えて戦場に持ち込み、それだけではなくて主君の鉄扇も無くしてしまい、髑髏に蟋蟀(キリギリス)の彫り込みの入った奇妙な鉄扇を手にいれ、結局藤堂高虎の怒りに触れて追放され…といたった話。「柳腰千石」はタイトルも面白いですが、兄が仕官の時の験し試合で大怪我を負わされた傲岸不遜な相手に対し、その妹が武芸の腕を磨いて見事仇を取るという話で、白井はこの女性こそ女性剣士で有名な○○と書いていますが、調べてもそういう女性の剣豪は見つからず、白井一流のほら話だと思います。「後藤又兵衛」は黒田長政と兄弟同様に育てられた後藤又兵衛が長政を立てつつ活躍する話です。

いずれの作品も読んでいてそれなりに楽しめる作品ではありますが、「奇妙な味」に留まっていないで、もう一ひねり欲しいという感じがします。

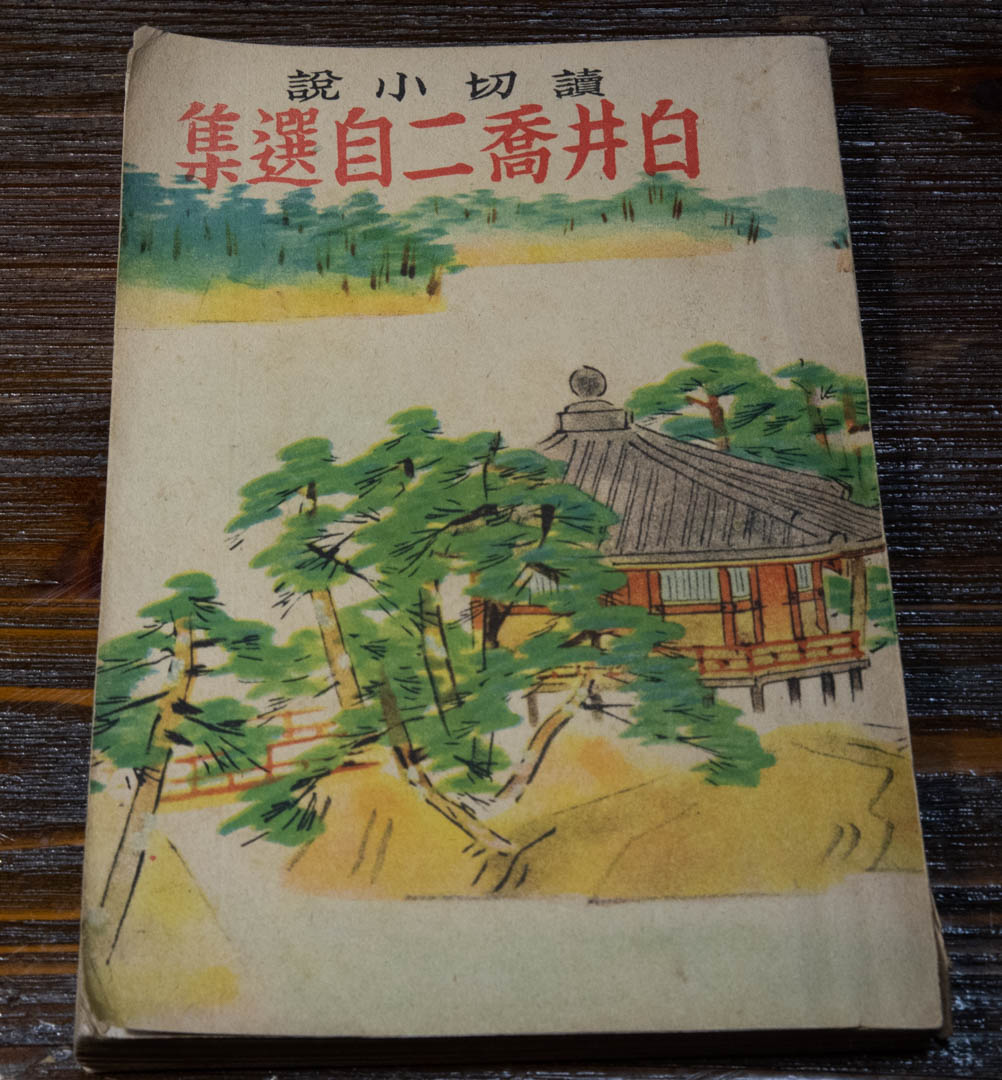

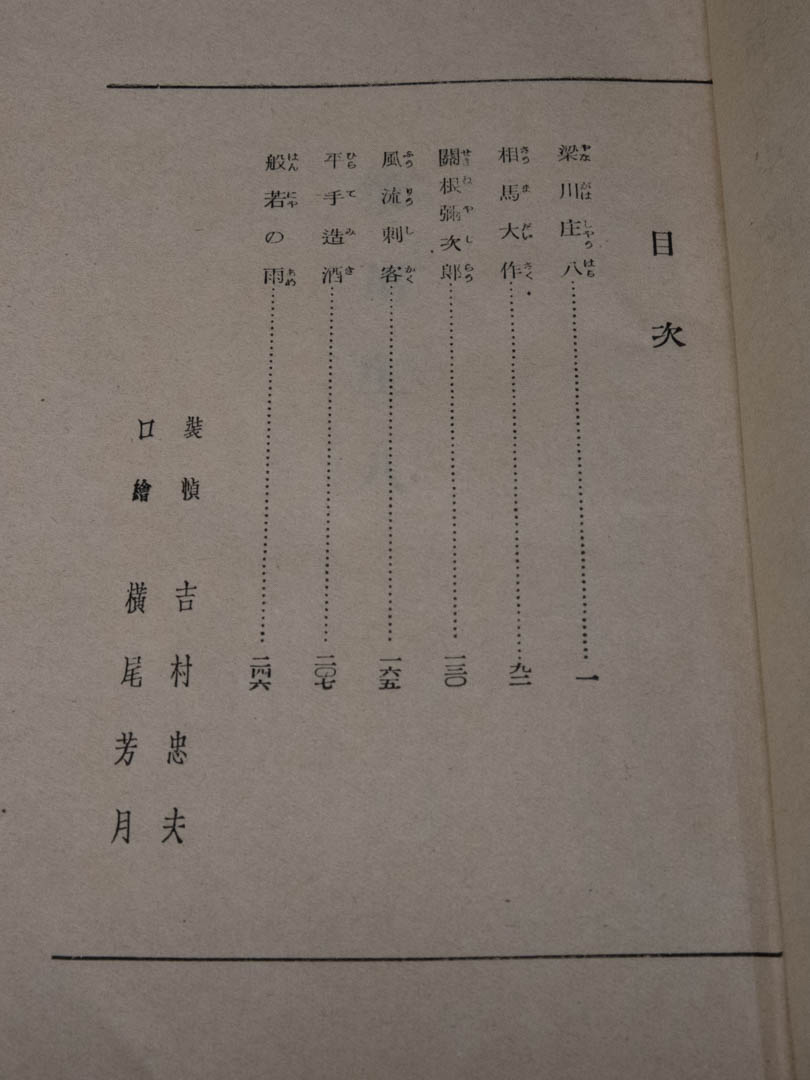

白井喬二の「読切小説 白井喬二自選集」

白井喬二の「読切小説 白井喬二自選集」(輝文堂書房、昭和17年2月20日発行)を読了。内容は短篇5篇で、「梁川庄八」、「相馬大作」、「関根弥次郎」、「風流刺客」、「平手造酒」、「般若の雨」を収録。「梁川庄八」は紹介済みなので省略。二篇目の「相馬大作」については、白井喬二は相馬大作ものを3作書いています。1938年に「日の出」に掲載された「相馬大作」、もう一つは共同通信系の地方紙夕刊 1952年12月-1953年6月掲載された「新説相馬大作」、そして「オール小説」の昭和31年7月号に掲載された「春雷の剣」です。今回の書籍に入っているのが一番目のものです。「春雷の剣」は以前読みましたが、私はそれは今回読んだ戦前のものが単に改題されただけかと思っていました。しかし内容は別でした。とすると、白井喬二は相馬大作をネタに3回も小説を書いている訳です。相馬大作は南部藩の武士で、津軽藩の藩主を襲って殺そうとしますが失敗します。しかし講談などの世界では、見事成功したことにされており、忠臣蔵と同じで主君の恨みを晴らした忠臣ということになっています。今回の戦前の作品でも相馬大作は一度鉄砲で津軽藩主を狙って失敗しますが、二度目にこの藩主が川を舟で渡ろうとした所を襲い成功します。

白井喬二の「読切小説 白井喬二自選集」(輝文堂書房、昭和17年2月20日発行)を読了。内容は短篇5篇で、「梁川庄八」、「相馬大作」、「関根弥次郎」、「風流刺客」、「平手造酒」、「般若の雨」を収録。「梁川庄八」は紹介済みなので省略。二篇目の「相馬大作」については、白井喬二は相馬大作ものを3作書いています。1938年に「日の出」に掲載された「相馬大作」、もう一つは共同通信系の地方紙夕刊 1952年12月-1953年6月掲載された「新説相馬大作」、そして「オール小説」の昭和31年7月号に掲載された「春雷の剣」です。今回の書籍に入っているのが一番目のものです。「春雷の剣」は以前読みましたが、私はそれは今回読んだ戦前のものが単に改題されただけかと思っていました。しかし内容は別でした。とすると、白井喬二は相馬大作をネタに3回も小説を書いている訳です。相馬大作は南部藩の武士で、津軽藩の藩主を襲って殺そうとしますが失敗します。しかし講談などの世界では、見事成功したことにされており、忠臣蔵と同じで主君の恨みを晴らした忠臣ということになっています。今回の戦前の作品でも相馬大作は一度鉄砲で津軽藩主を狙って失敗しますが、二度目にこの藩主が川を舟で渡ろうとした所を襲い成功します。

三番目の関根弥次郎も、一種の忠臣もので、藩を牛耳る奸臣を除こうとして辞職を勧告したのに対して逆に逆臣にされたのを、その奸臣の館に斬り込んで16人斬りをするが結局その奸臣を打ち漏らすという話です。

「風流刺客」については、白井らしい変わった設定のお話。「平手造酒」は講談や浪曲の「天保水滸伝」で有名な剣士で、立派な剣の腕を持ちながら酒で身を持ち崩して侠客の用心棒となって、結局最後に出入りで死ぬというもの。「般若の雨」についてはこれも変わった設定ですが、ハッピーエンドなのがちょっと救われます。

白井喬二の「梁川庄八」と「梁川庄八諸国漫遊」(講談の小説化)

ヤフオクで落札した「白井喬二自選集」(輝文堂、1942年)の中の「梁川庄八」を読了。梁川庄八は戦前の講談で有名だった仙台藩出身の豪傑のようです。1926年に映画にもなっています。白井の小説では、泥亀という盗賊を捕らえる話と、そもそも親の仇である茂庭周防を討ち取る所で話が終わっています。終わり方が中途半端だったので買ってみたのが左のもので「長編講談 豪傑智勇 梁川庄八諸国漫遊」で、大正6年の出版です。この2つを比べると、大衆小説が最初「新講談」って呼ばれたのは良く分かります。講談の方が白井のより話としては面白く、特に庄八の母親が女性ながら大変な力持ちで、器量は良くないのですが、庄八の父が酒が入った状態でからかって、最後はその女性を妻にするエピソードがなかなか面白いです。庄八は茂庭周防を討ち取った後自首して牢に入れられますが、最終的には脱獄して、日本全国を旅します。そして行く先々で義に加担して大暴れします。「諸国漫遊」というと水戸黄門が有名ですが、この頃の講談には明智光秀のとか猿飛佐助の諸国漫遊というのもあったようです。梁川庄八は日本人が好きな義に厚い豪傑です。しかしながらGHQの封建思想の抑圧によって戦後はまったく忘れられてしまったようで、ググってもほとんど情報が出てきません。白井のこの小説はそれほど出来がいいものではありませんが、少なくとも梁川庄八という忘れられたキャラクターを教えてくれるきっかけにはなりました。尚、立川文庫では「柳川庄八」という表記になっています。

ヤフオクで落札した「白井喬二自選集」(輝文堂、1942年)の中の「梁川庄八」を読了。梁川庄八は戦前の講談で有名だった仙台藩出身の豪傑のようです。1926年に映画にもなっています。白井の小説では、泥亀という盗賊を捕らえる話と、そもそも親の仇である茂庭周防を討ち取る所で話が終わっています。終わり方が中途半端だったので買ってみたのが左のもので「長編講談 豪傑智勇 梁川庄八諸国漫遊」で、大正6年の出版です。この2つを比べると、大衆小説が最初「新講談」って呼ばれたのは良く分かります。講談の方が白井のより話としては面白く、特に庄八の母親が女性ながら大変な力持ちで、器量は良くないのですが、庄八の父が酒が入った状態でからかって、最後はその女性を妻にするエピソードがなかなか面白いです。庄八は茂庭周防を討ち取った後自首して牢に入れられますが、最終的には脱獄して、日本全国を旅します。そして行く先々で義に加担して大暴れします。「諸国漫遊」というと水戸黄門が有名ですが、この頃の講談には明智光秀のとか猿飛佐助の諸国漫遊というのもあったようです。梁川庄八は日本人が好きな義に厚い豪傑です。しかしながらGHQの封建思想の抑圧によって戦後はまったく忘れられてしまったようで、ググってもほとんど情報が出てきません。白井のこの小説はそれほど出来がいいものではありませんが、少なくとも梁川庄八という忘れられたキャラクターを教えてくれるきっかけにはなりました。尚、立川文庫では「柳川庄八」という表記になっています。

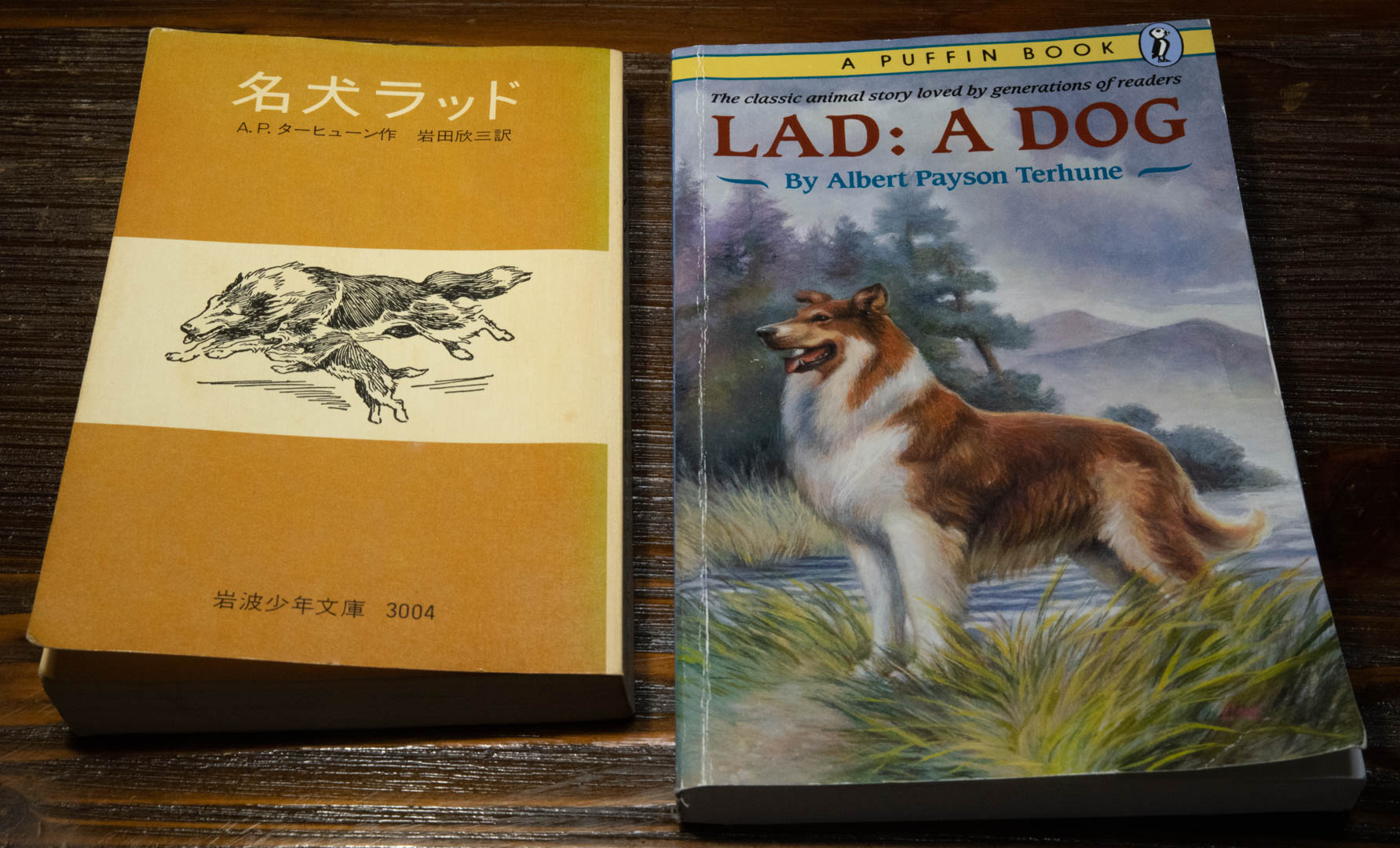

アルバート・ペイスン・ターヒューンの「名犬ラッド」

アルバート・ペイスン・ターヒューンの「名犬ラッド」を読了。もしあなたのお子さんが小学校高学年から中学生くらいで、動物好きなら、夏休みの読書に是非ともこの本をお勧めします。日本語訳は絶版で新品では手に入りませんが、古書や図書館で入手出来ると思います。きっと一生の宝となることを保証します。もっとも読んだ後で、コリー犬を買って欲しい、と言われても知りませんが…その時はこの本にある「人は犬の所有者になることは簡単に出来る。しかし犬の主人になることが出来るのは選ばれた人間だけである。」と言ってごまかしましょう。私は日本語訳と英語のオリジナルを両方買いましたが、その理由は日本語訳ではオリジナルの第7章と第9章が翻訳されていないからです。

アルバート・ペイスン・ターヒューンの「名犬ラッド」を読了。もしあなたのお子さんが小学校高学年から中学生くらいで、動物好きなら、夏休みの読書に是非ともこの本をお勧めします。日本語訳は絶版で新品では手に入りませんが、古書や図書館で入手出来ると思います。きっと一生の宝となることを保証します。もっとも読んだ後で、コリー犬を買って欲しい、と言われても知りませんが…その時はこの本にある「人は犬の所有者になることは簡単に出来る。しかし犬の主人になることが出来るのは選ばれた人間だけである。」と言ってごまかしましょう。私は日本語訳と英語のオリジナルを両方買いましたが、その理由は日本語訳ではオリジナルの第7章と第9章が翻訳されていないからです。

日本語訳の訳者はコリー犬の雄であるラッドをこう描写します。「愛するもののためには命を投げ出し、死をも恐れない勇気があり、小さいもの、弱い者に同情し、掟を守り、平和を愛し、誇りをもち、不正を憎み、誠実で、人なつっこく、寛大で、しんぼうづよく、しかも強い大きな美しい体を持ち、主人を絶対的に敬い、敏感で、人間の気持ちをよく理解し、ご愛嬌にチョッピリちゃめっ気まであり、大好きな女主人の前では子犬のようにじゃれ…」まったくこの通りの犬であることがこの本を読むと分かります。しかも架空の犬ではなく、正真正銘のアルバート・ペイスン・ターヒューンの実在の愛犬でした。

このラッドの話は世界が第1次世界大戦で戦火の中にある時に雑誌に連載されました。16年の生をラッドが全うした時には、子供たちからの悲しみの手紙が殺到したそうです。

この物語には、ラッドの主人と女主人とは対照的な人物として自称「ウォール街の農夫」というのが登場します。この人こそ、お金で様々な高級な犬を買い込んで、それをコンクールに出して名誉を得ようとしますが、結局本当の意味での犬の主人にはなっていないため、いつもボロを出して失敗し、結果的にラッドの引き立て役みたいになっています。日本語訳で省略されている2話もこの男がからみます。

名犬ラッシーの最初の映画は、別の飼い主に売られたラッシーが逃げ出して元の主人にまた会うためにはるばると旅をする話ですが、ラッドの中の話でも、ラッドがニューヨークの品評会で優勝して車で家に帰る時、口輪をはめられた状態で車から振り落とされ、主人にはぐれてはるかな距離を旅する話があります。また別のコリーが前の飼い主に会うためにはるばる旅した例があったことが紹介されており、名犬ラッシーはやはり名犬ラッドを元にした話だと思います。

色々いい話がありますけど、ラッドの若い奥さんのレイディとか、息子のウルフの話も感動的です。

牟田和恵の「部長、その恋愛はセクハラです!」

牟田和恵の「部長、その恋愛はセクハラです!」を読みました。先に紹介した佐々木力氏の本の中に出てくるので読んで見たもの。良くある「セクハラについてのガイドライン」的な本ではなくて、恋愛との境界線にあるような微妙な関係のケースについて非常に良く分析してあって、かなり参考になります。佐々木氏はこの本について序文にある「セクハラ事件のほとんどは映画の「羅生門」(芥川龍之介の「藪の中」)と同じ(証言する人によってまったく話が違う)」を引用しているのですが、むしろ引用すべきは他にあって、この本を読むと佐々木力氏のやったことはやはりセクハラと糾弾されても仕方がないのかな、と思うようになりました。氏の場合、指導教官として指導する立場にあった台湾人の女性を、フランスでの学会のついでに観光旅行に行き、そこである教授をその女性に紹介するから、旅行への同行を提案します。女性は一度承諾するのですが、後からやはり二人だけで旅行するのはまずい、と思い断ります。それに対し佐々木氏が「約束を破ってはいけない」ということで執拗に女性を非難します。この事実の見え方が、佐々木氏側からと女性側からは違っていて、佐々木氏はあくまでその女性を斯界で有名な教授に紹介する善意のつもりで、女性から見ると、それが必要不可欠でもないのに、それを口実に旅行に誘っていると思い、しかも断るとある意味逆上したように道徳論を振りかざしてその女性を非難してきた、ということになります。まあそれでもセクハラについての冤罪がまったく無いとは思いませんが、自分自身男性であって、それ中心の視点に捕らわれているなという部分はちょっと反省しました。

牟田和恵の「部長、その恋愛はセクハラです!」を読みました。先に紹介した佐々木力氏の本の中に出てくるので読んで見たもの。良くある「セクハラについてのガイドライン」的な本ではなくて、恋愛との境界線にあるような微妙な関係のケースについて非常に良く分析してあって、かなり参考になります。佐々木氏はこの本について序文にある「セクハラ事件のほとんどは映画の「羅生門」(芥川龍之介の「藪の中」)と同じ(証言する人によってまったく話が違う)」を引用しているのですが、むしろ引用すべきは他にあって、この本を読むと佐々木力氏のやったことはやはりセクハラと糾弾されても仕方がないのかな、と思うようになりました。氏の場合、指導教官として指導する立場にあった台湾人の女性を、フランスでの学会のついでに観光旅行に行き、そこである教授をその女性に紹介するから、旅行への同行を提案します。女性は一度承諾するのですが、後からやはり二人だけで旅行するのはまずい、と思い断ります。それに対し佐々木氏が「約束を破ってはいけない」ということで執拗に女性を非難します。この事実の見え方が、佐々木氏側からと女性側からは違っていて、佐々木氏はあくまでその女性を斯界で有名な教授に紹介する善意のつもりで、女性から見ると、それが必要不可欠でもないのに、それを口実に旅行に誘っていると思い、しかも断るとある意味逆上したように道徳論を振りかざしてその女性を非難してきた、ということになります。まあそれでもセクハラについての冤罪がまったく無いとは思いませんが、自分自身男性であって、それ中心の視点に捕らわれているなという部分はちょっと反省しました。