古書山たかしの「怪書探訪」を読了。元は東洋経済オンラインで連載されていたWebコラムです。作者は上場企業の役員をやっている人だそうですが、筋金入りの古書マニア。なんせ1日に3冊のペースで古書を買っているそうです。このペースで買い続けると、10年で1万冊を超します。私は中途半端なおたく、は好きになれませんが、マニアは尊敬します。本物のマニアがその趣味に関して書いたことは大体面白いと思います。この本も外していません。あの吉川英治が映画のキング・コングを観て、それをぱくって「恋山彦」を書いたとか、マーク・トウェインがハックルベリーフィンの冒険のシリーズの最後の作品で、なんとハックがコレラ菌になってしまうという話を書いたとかは初めて知りました。「恋山彦」はAmazonでポチってしまいました。また日本のSF史上もっとも怪しい作品として有名な(これは知っていました)、栗田信の「醗酵人間」もこれもポチりました。(復刻版が出ているのです。)他にも、尾崎紅葉の鬼桃太郎、とか興味の尽きない作品がたくさん紹介されていて、お勧めです。

古書山たかしの「怪書探訪」を読了。元は東洋経済オンラインで連載されていたWebコラムです。作者は上場企業の役員をやっている人だそうですが、筋金入りの古書マニア。なんせ1日に3冊のペースで古書を買っているそうです。このペースで買い続けると、10年で1万冊を超します。私は中途半端なおたく、は好きになれませんが、マニアは尊敬します。本物のマニアがその趣味に関して書いたことは大体面白いと思います。この本も外していません。あの吉川英治が映画のキング・コングを観て、それをぱくって「恋山彦」を書いたとか、マーク・トウェインがハックルベリーフィンの冒険のシリーズの最後の作品で、なんとハックがコレラ菌になってしまうという話を書いたとかは初めて知りました。「恋山彦」はAmazonでポチってしまいました。また日本のSF史上もっとも怪しい作品として有名な(これは知っていました)、栗田信の「醗酵人間」もこれもポチりました。(復刻版が出ているのです。)他にも、尾崎紅葉の鬼桃太郎、とか興味の尽きない作品がたくさん紹介されていて、お勧めです。

カテゴリー: Book

南條範夫の「駿河城御前試合」

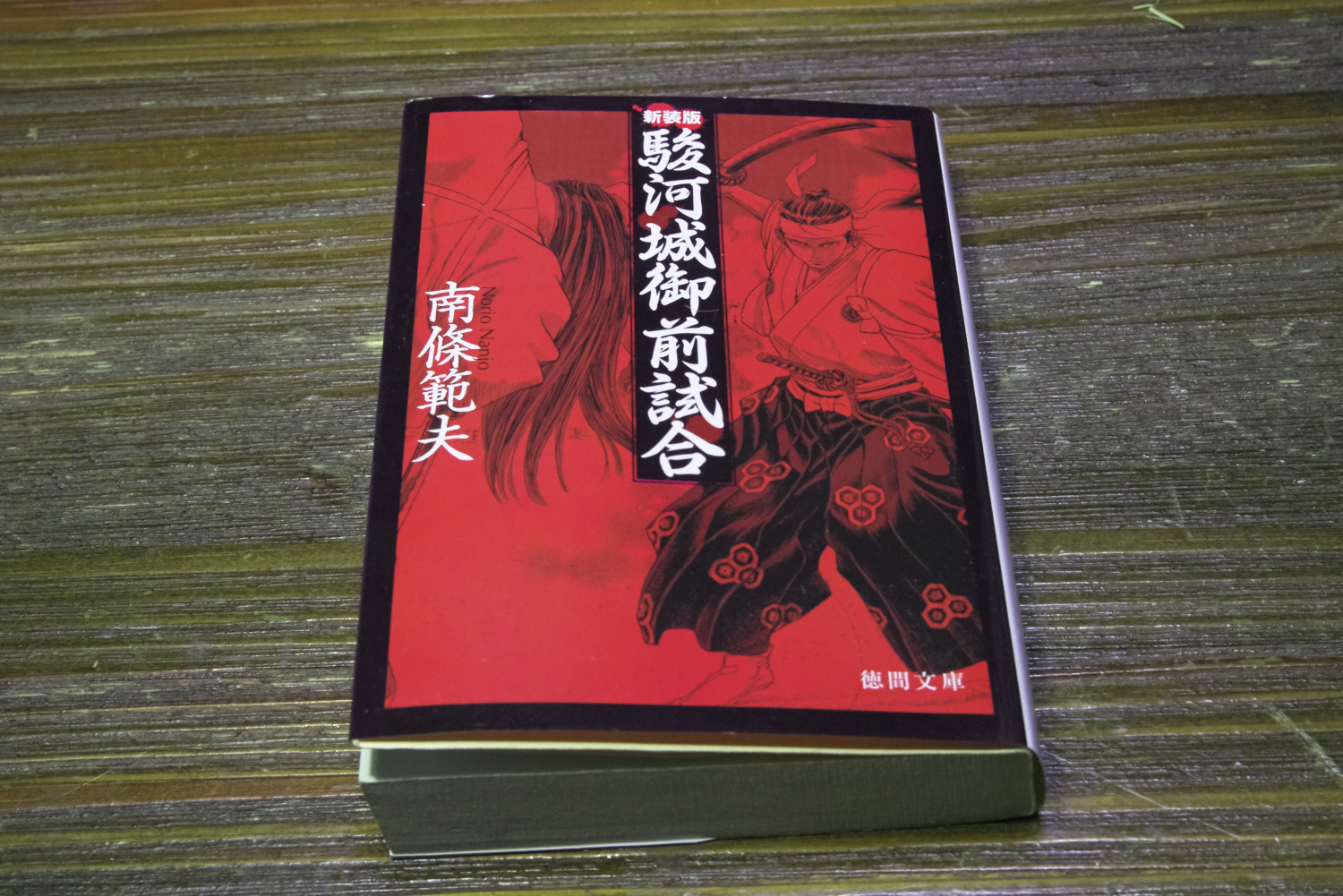

南條範夫の「駿河城御前試合」を読了。白井喬二を全部読んでしまったので、次に読む本を模索していて、Amazonのお勧めで出てきたので買ってみたもの。講談の「寛永御前試合」の元になっているという「駿河城御前試合」の、11組の剣士の真剣による斬り合いの対決を描いた作品です。白井喬二を白魔術とすると、これはまごう事なき黒魔術的世界で、さわやかさはかけらもありません。出てくる試合がどれもどろどろした因縁に基づく陰惨な試合で、出場した二十二名は次々に倒れていき、最後まで無傷で生き残ったのはわずか四名に過ぎません。その四名も後日談が最後についていて、全員死んでしまいます。この試合を主催したのは、徳川忠直で、三代将軍家光の弟です。三代将軍争いで、家光に敗れ、幕府に対して謀反をたくらみ、全国から腕の立つ者を集めていたというのが背景になっています。漫画家の山口貴由(「覚悟のススメ」の)がこの中の一篇を原作にして「シグルイ」という漫画を描いており、それで最近また有名になった本のようです。ともかく私の好みではないですね。

南條範夫の「駿河城御前試合」を読了。白井喬二を全部読んでしまったので、次に読む本を模索していて、Amazonのお勧めで出てきたので買ってみたもの。講談の「寛永御前試合」の元になっているという「駿河城御前試合」の、11組の剣士の真剣による斬り合いの対決を描いた作品です。白井喬二を白魔術とすると、これはまごう事なき黒魔術的世界で、さわやかさはかけらもありません。出てくる試合がどれもどろどろした因縁に基づく陰惨な試合で、出場した二十二名は次々に倒れていき、最後まで無傷で生き残ったのはわずか四名に過ぎません。その四名も後日談が最後についていて、全員死んでしまいます。この試合を主催したのは、徳川忠直で、三代将軍家光の弟です。三代将軍争いで、家光に敗れ、幕府に対して謀反をたくらみ、全国から腕の立つ者を集めていたというのが背景になっています。漫画家の山口貴由(「覚悟のススメ」の)がこの中の一篇を原作にして「シグルイ」という漫画を描いており、それで最近また有名になった本のようです。ともかく私の好みではないですね。

国枝史郎の「蔦葛木曽桟」(下)

国枝史郎の「蔦葛木曽桟」(下)を読了。未完なのかと思ったら、かなり強引ながら一応決着が付けられていました。これは雑誌「講談雑誌」に連載された時は、未完で終わってしまったのを、作品が平凡社の現代大衆文学全集(例の白井喬二が企画に関わって、第一巻が「新撰組」だったあの全集です)に入る時に、最後の四章分が削除されて、新たに結末が書き加えられたということです。しかし、この結末はかなり取って付けたもので、父の敵を取ろうとしている鳰鳥は百々地三太夫に幻術の奥義を習ってそれを身につけるのですが、折角身につけたその技術は敵討ちにはまったく使われることなく、敵は別の人間が討ってしまいます。また、本筋とはまったく関係ない、麗人族と獣人族の対立の話がまるで階級闘争のようにどんどん膨らんでいきます。この作品が事実上の国枝のデビュー作みたいですが、デビュー作から国枝の長篇の構成力の欠如が如実に現れています。この文庫本には雑誌連載の時の最終回も付属していて読み比べできます。

国枝史郎の「蔦葛木曽桟」(下)を読了。未完なのかと思ったら、かなり強引ながら一応決着が付けられていました。これは雑誌「講談雑誌」に連載された時は、未完で終わってしまったのを、作品が平凡社の現代大衆文学全集(例の白井喬二が企画に関わって、第一巻が「新撰組」だったあの全集です)に入る時に、最後の四章分が削除されて、新たに結末が書き加えられたということです。しかし、この結末はかなり取って付けたもので、父の敵を取ろうとしている鳰鳥は百々地三太夫に幻術の奥義を習ってそれを身につけるのですが、折角身につけたその技術は敵討ちにはまったく使われることなく、敵は別の人間が討ってしまいます。また、本筋とはまったく関係ない、麗人族と獣人族の対立の話がまるで階級闘争のようにどんどん膨らんでいきます。この作品が事実上の国枝のデビュー作みたいですが、デビュー作から国枝の長篇の構成力の欠如が如実に現れています。この文庫本には雑誌連載の時の最終回も付属していて読み比べできます。

国枝史郎の「蔦葛木曽桟」(上)

国枝史郎の「蔦葛木曽桟」(つたかずらきそのかけはし)上巻を読了。国枝史郎については、白井喬二以上に読み込んでいて、2012年末から2013年初めにかけて、青空文庫に入っているものをKindleで全部で67作ほど読了しています。その時、「蔦葛木曽桟」については、まだ青空文庫に入っておらず未読のままでした。2016年の4月に青空文庫に入ったようですが、今回は文庫本を求めて読みました。国枝史郎と白井喬二を比べると、一つ一つの文章の詞藻の素晴らしさ、美文という意味では国枝の方が優れています。ただ、国枝は白井喬二に比べると長篇の構成力という意味では大きく劣ります。国枝の作品は長くなってくると途中でストーリーが破綻してきて、そのまま未完となってしまっているものも多くあります。というかこの「蔦葛木曽桟」も、結局「前篇」止まりで終わってしまい、その後続きが書かれることがなかったもののようです。イスパニアのキリスト教の司僧が日本に布教のためにやってきて、木曽の領主の義明のために斬殺されるが、残された娘は遊女となって義明に近づき、また息子は御嶽冠者と名乗って、それぞれ父の敵を討とうとするのですが、途中で敵討ちはどこかにいって、どんどん話が明後日の方に膨らんで行く所で、上巻は終わります。

国枝史郎の「蔦葛木曽桟」(つたかずらきそのかけはし)上巻を読了。国枝史郎については、白井喬二以上に読み込んでいて、2012年末から2013年初めにかけて、青空文庫に入っているものをKindleで全部で67作ほど読了しています。その時、「蔦葛木曽桟」については、まだ青空文庫に入っておらず未読のままでした。2016年の4月に青空文庫に入ったようですが、今回は文庫本を求めて読みました。国枝史郎と白井喬二を比べると、一つ一つの文章の詞藻の素晴らしさ、美文という意味では国枝の方が優れています。ただ、国枝は白井喬二に比べると長篇の構成力という意味では大きく劣ります。国枝の作品は長くなってくると途中でストーリーが破綻してきて、そのまま未完となってしまっているものも多くあります。というかこの「蔦葛木曽桟」も、結局「前篇」止まりで終わってしまい、その後続きが書かれることがなかったもののようです。イスパニアのキリスト教の司僧が日本に布教のためにやってきて、木曽の領主の義明のために斬殺されるが、残された娘は遊女となって義明に近づき、また息子は御嶽冠者と名乗って、それぞれ父の敵を討とうとするのですが、途中で敵討ちはどこかにいって、どんどん話が明後日の方に膨らんで行く所で、上巻は終わります。

森見登美彦の「夜行」

白井喬二の本で手持ちのもので読んでいないのは「国史挿話全集」全10巻だけになりました。これは全部文語で読みにくいのと、内容が必ずしも面白いものではないので、ぼちぼち読み進めていくつもりで、取り敢えず白井喬二については一応打ち止めです。

白井喬二の本で手持ちのもので読んでいないのは「国史挿話全集」全10巻だけになりました。これは全部文語で読みにくいのと、内容が必ずしも面白いものではないので、ぼちぼち読み進めていくつもりで、取り敢えず白井喬二については一応打ち止めです。

そういう訳で、今度は、森見登美彦の「夜行」を読了。森見登美彦も私はファンで、その作品はほとんど読んでいます。森見登美彦の作品の傾向はいくつかに分類できますが、この作品は短篇集「きつねのはなし」と傾向が似ている、ミステリアスで幻想的な話です。若くして亡くなった銅版画家の岸田道生の「夜行」と呼ばれる連作作品を中心にして話が進みます。十年前、鞍馬の火祭を見に行った、語学学校で知り合った男女の内、一人がその夜に失踪します。そして10年経って再び鞍馬の火祭を見に行こうと集まった仲間が、それぞれの旅行先での不思議な体験を語ります。その場所が何故か岸田道生の「夜行」が舞台にした場所、つまり尾道、奥飛騨、津軽、天竜峡になります。岸田道生には実は「燭光」と呼ばれる朝を描いた別の連作もあると噂されていましたが、誰もその作品を見た人はいませんでした。別々の話だった筈のそれぞれの話はいつの間にか関連を持ち始め、版画にまつわる表と裏が交錯し、やがて…という話です。こういう作品も悪くないですが、私は「有頂天家族」とか四畳半ものの方が好きですね。

白井喬二の「伊藤博文・袁世凱」

白井喬二の「伊藤博文・袁世凱」(東亜英傑伝)を読了。この歳になって伊藤博文の伝記をまさか読むとは思いませんでしたが、なかなか面白かったです。松下村塾で吉田松陰の教えを受け、松陰からその政治の才能を見抜かれています。長州の5人組でイギリスに渡ろうとしますが、上海で何を学びに行くのか聞かれて、「海軍 Navy」と答えるべきを「Navigation 航海法」と答えたために、帆船に放り込まれて、水夫としこきつかわれて大変苦労する所など、なかなか面白いです。明治憲法を作り、日清戦争を勝利に導き、初代韓国統監となり、最後はハルビンで安重根に暗殺されてその生涯を終えます。

白井喬二の「伊藤博文・袁世凱」(東亜英傑伝)を読了。この歳になって伊藤博文の伝記をまさか読むとは思いませんでしたが、なかなか面白かったです。松下村塾で吉田松陰の教えを受け、松陰からその政治の才能を見抜かれています。長州の5人組でイギリスに渡ろうとしますが、上海で何を学びに行くのか聞かれて、「海軍 Navy」と答えるべきを「Navigation 航海法」と答えたために、帆船に放り込まれて、水夫としこきつかわれて大変苦労する所など、なかなか面白いです。明治憲法を作り、日清戦争を勝利に導き、初代韓国統監となり、最後はハルビンで安重根に暗殺されてその生涯を終えます。

もう一篇は「袁世凱」ですが、袁世凱が「東亜英傑」なのか大いに疑問があります。決して褒めて書いている訳ではないですが。この「東亜英傑伝」シリーズは大体日本人が前半2/3くらいを占めていて、残りの1/3がアジアの人物という構成になっています。これでこのシリーズを6冊読みましたが、後2冊は現在入手できていないです。総じて言えるのは、やはり白井の時局迎合的な仕事だということで、決して白井の本領は発揮していないです。

ホン・ミンピョ他の「人工知能は碁盤の夢を見るか? アルファ碁 VS 李世ドル」

「人工知能は碁盤の夢を見るか? アルファ碁 VS 李世ドル」を読了。アルファ碁と李世ドルの対戦については、これまで棋譜をじっくり眺めておらず、今回初めて全局の棋譜を見ました。碁盤に一手一手並べた訳ではないのですが、アルファ碁が決して完全なソフトではないことはわかりました。多くの人は、コンピューターは部分の読みで人間に優り、人間は全体の構想力でコンピューターに優ると思われると思いますが、5局の棋譜を眺めた限りでは、実際は逆です。コンピューターは決していつも部分的に正しい手を打っている訳ではなく、李世ドルの読みや他の棋士が後から発見した手の方が良かったケースが何度もありました。また第4局で李世ドルの「勝着」となった白78の「神の手」も正しくコンピューターが応じていれば成立していませんでした。むしろコンピューターが優れているのは数手のセットで、人間が考えつかないような構想を見せてくれた所で、囲碁というゲームの奥深さがいっそう明らかになったように思います。また、第1局から第3局までは李世ドルはほとんどいいところがなく、コンピューターにやられっぱなしでしたが、第4局で初勝利し、第5局も惜しい戦いでした。このことは、李世ドルがアルファ碁との戦いに慣れてきて学習効果が出てきたことを意味します。もし、5局で終わりでなく、さらに対局が続けば李世ドルがもっと勝つ場面があったように思います。また、持ち時間が2時間というのも人間にとって不利です。アルファ碁の打ち方は、間違いなく人間が打った碁をベースにして学習したものですし、第4局で見せた明らかにバグであるような2手もあって、まだまだこれからという風に思いました。オセロも今は人間はとても勝てないですが、森田オセロが出てきた頃は最初の頃は人間に連勝していても、やがて研究されて人間の勝率が良くなった、ということもありました。コンピューター囲碁もまだこの段階で、完全に人間がコンピューターに負けたという段階までにはまだ来ていないように思います。

「人工知能は碁盤の夢を見るか? アルファ碁 VS 李世ドル」を読了。アルファ碁と李世ドルの対戦については、これまで棋譜をじっくり眺めておらず、今回初めて全局の棋譜を見ました。碁盤に一手一手並べた訳ではないのですが、アルファ碁が決して完全なソフトではないことはわかりました。多くの人は、コンピューターは部分の読みで人間に優り、人間は全体の構想力でコンピューターに優ると思われると思いますが、5局の棋譜を眺めた限りでは、実際は逆です。コンピューターは決していつも部分的に正しい手を打っている訳ではなく、李世ドルの読みや他の棋士が後から発見した手の方が良かったケースが何度もありました。また第4局で李世ドルの「勝着」となった白78の「神の手」も正しくコンピューターが応じていれば成立していませんでした。むしろコンピューターが優れているのは数手のセットで、人間が考えつかないような構想を見せてくれた所で、囲碁というゲームの奥深さがいっそう明らかになったように思います。また、第1局から第3局までは李世ドルはほとんどいいところがなく、コンピューターにやられっぱなしでしたが、第4局で初勝利し、第5局も惜しい戦いでした。このことは、李世ドルがアルファ碁との戦いに慣れてきて学習効果が出てきたことを意味します。もし、5局で終わりでなく、さらに対局が続けば李世ドルがもっと勝つ場面があったように思います。また、持ち時間が2時間というのも人間にとって不利です。アルファ碁の打ち方は、間違いなく人間が打った碁をベースにして学習したものですし、第4局で見せた明らかにバグであるような2手もあって、まだまだこれからという風に思いました。オセロも今は人間はとても勝てないですが、森田オセロが出てきた頃は最初の頃は人間に連勝していても、やがて研究されて人間の勝率が良くなった、ということもありました。コンピューター囲碁もまだこの段階で、完全に人間がコンピューターに負けたという段階までにはまだ来ていないように思います。

白井喬二の「北條時宗・忽必烈」

白井喬二の「北條時宗・忽必烈」(東亜英傑伝2)を読了。言うまでもなく、元寇(蒙古襲来)の話が中心です。この蒙古襲来も調べて見ると、今まで思い込んでいたのと色々違います。特にいわゆる「神風」ですが、最初の襲来である文永の役では、日本の勝利の原因は神風ではなく、既に鎌倉武士の奮戦で蒙古・高句麗連合軍を撃退することに成功しており、蒙古・高句麗軍が撤退を決めて引き上げている途中で嵐が来たのであり、この嵐が日本勝利の直接の原因ではありません。実は、歴史の教科書で「神風」による勝利が書かれるようになったのは昭和18年の国定教科書からなんだそうです。2回目の襲来である弘安の役でも、蒙古・高句麗軍は5月から7月まで実に3ヵ月近く博多湾に居続けたのであり、これだけの長い期間いればこの間に台風の1つや2つ来ても何の不思議もないということです。この白井の本は昭和17年の出版ですが、「神風」という表現はそれなりに強調されて出ています。

白井喬二の「北條時宗・忽必烈」(東亜英傑伝2)を読了。言うまでもなく、元寇(蒙古襲来)の話が中心です。この蒙古襲来も調べて見ると、今まで思い込んでいたのと色々違います。特にいわゆる「神風」ですが、最初の襲来である文永の役では、日本の勝利の原因は神風ではなく、既に鎌倉武士の奮戦で蒙古・高句麗連合軍を撃退することに成功しており、蒙古・高句麗軍が撤退を決めて引き上げている途中で嵐が来たのであり、この嵐が日本勝利の直接の原因ではありません。実は、歴史の教科書で「神風」による勝利が書かれるようになったのは昭和18年の国定教科書からなんだそうです。2回目の襲来である弘安の役でも、蒙古・高句麗軍は5月から7月まで実に3ヵ月近く博多湾に居続けたのであり、これだけの長い期間いればこの間に台風の1つや2つ来ても何の不思議もないということです。この白井の本は昭和17年の出版ですが、「神風」という表現はそれなりに強調されて出ています。

しかし、結局の所、蒙古軍が海戦に慣れていなかったということが大きいのであり、海に囲まれた日本が幸運であった、といわざるを得ません。当時の大モンゴル帝国の大きさを見るとぞっとします。

白井喬二の「小村寿太郎・汪精衛」

白井喬二の「小村寿太郎・汪精衛」を読了。何故か巻数が書いてありませんが、これも「東亜英傑伝」の中の一巻です。小村寿太郎は言わずと知れた名外交官で、日露戦争の時のポーツマス条約の締結者として有名です。この本が書かれたのは昭和18年ですが、それを差し置いても、小村寿太郎は今でも賞賛されるべき外交官であると思います。亡くなったのがわずか57歳の時というのを初めて知りました。アメリカのハリマンが満州鉄道の共同経営を日本に持ちかけますが、小村の反対でこの仮契約は破棄されます。このことは、よく日本の権益をアメリカから守ったというプラスの評価と、後の日米対立の原因になったというマイナスの評価があるようです。

白井喬二の「小村寿太郎・汪精衛」を読了。何故か巻数が書いてありませんが、これも「東亜英傑伝」の中の一巻です。小村寿太郎は言わずと知れた名外交官で、日露戦争の時のポーツマス条約の締結者として有名です。この本が書かれたのは昭和18年ですが、それを差し置いても、小村寿太郎は今でも賞賛されるべき外交官であると思います。亡くなったのがわずか57歳の時というのを初めて知りました。アメリカのハリマンが満州鉄道の共同経営を日本に持ちかけますが、小村の反対でこの仮契約は破棄されます。このことは、よく日本の権益をアメリカから守ったというプラスの評価と、後の日米対立の原因になったというマイナスの評価があるようです。

汪精衛は、通常日本で知られている名前では汪兆銘です。でも中華圏でも汪精衛の方が一般的みたいです。日中戦争のさなかに、南京国民政府を作り、日本との和平路線を推進します。そのため、現在の中国ではいわゆる「漢奸」、日本に寝返った最悪の裏切り者とされています。逆に言えば、昭和18年当時では日本から見たらもっとも信頼できる中国人な訳で、それでこの「東亜英傑伝」の中に入っています。

アンソニー・ホープの「ヘンツォ伯爵」

アンソニー・ホープの「ヘンツォ伯爵」を読了。「ゼンダ城の虜」の続篇です。本篇で、王様をゼンダ城に捕囚していた悪党のうち一人のヘンツォ伯ルバートが死なないで逃亡してしまっていましたが、そいつが悪巧みをたくらんで、フラビオ王女のラッセンディルへの手紙を手に入れ、それをネタに自分の地位の回復を図ります。それに対して、ラッセンディルが再びルリタニア王国へやってきて、愛する王女のために手紙を取り戻そうとします。そうする中で本物の王様がルバートに殺されてしまいます。今や本物の入れ替わりではなく、本物そのものとして行動しなければならなくなったラッセンディルですが、彼が最後に下した決断とは…ホープはこれしかないという結末をこの物語に与えます。それはいわゆるハッピーエンドとは少し違いますが、非常にすがすがしい最後です。

アンソニー・ホープの「ヘンツォ伯爵」を読了。「ゼンダ城の虜」の続篇です。本篇で、王様をゼンダ城に捕囚していた悪党のうち一人のヘンツォ伯ルバートが死なないで逃亡してしまっていましたが、そいつが悪巧みをたくらんで、フラビオ王女のラッセンディルへの手紙を手に入れ、それをネタに自分の地位の回復を図ります。それに対して、ラッセンディルが再びルリタニア王国へやってきて、愛する王女のために手紙を取り戻そうとします。そうする中で本物の王様がルバートに殺されてしまいます。今や本物の入れ替わりではなく、本物そのものとして行動しなければならなくなったラッセンディルですが、彼が最後に下した決断とは…ホープはこれしかないという結末をこの物語に与えます。それはいわゆるハッピーエンドとは少し違いますが、非常にすがすがしい最後です。