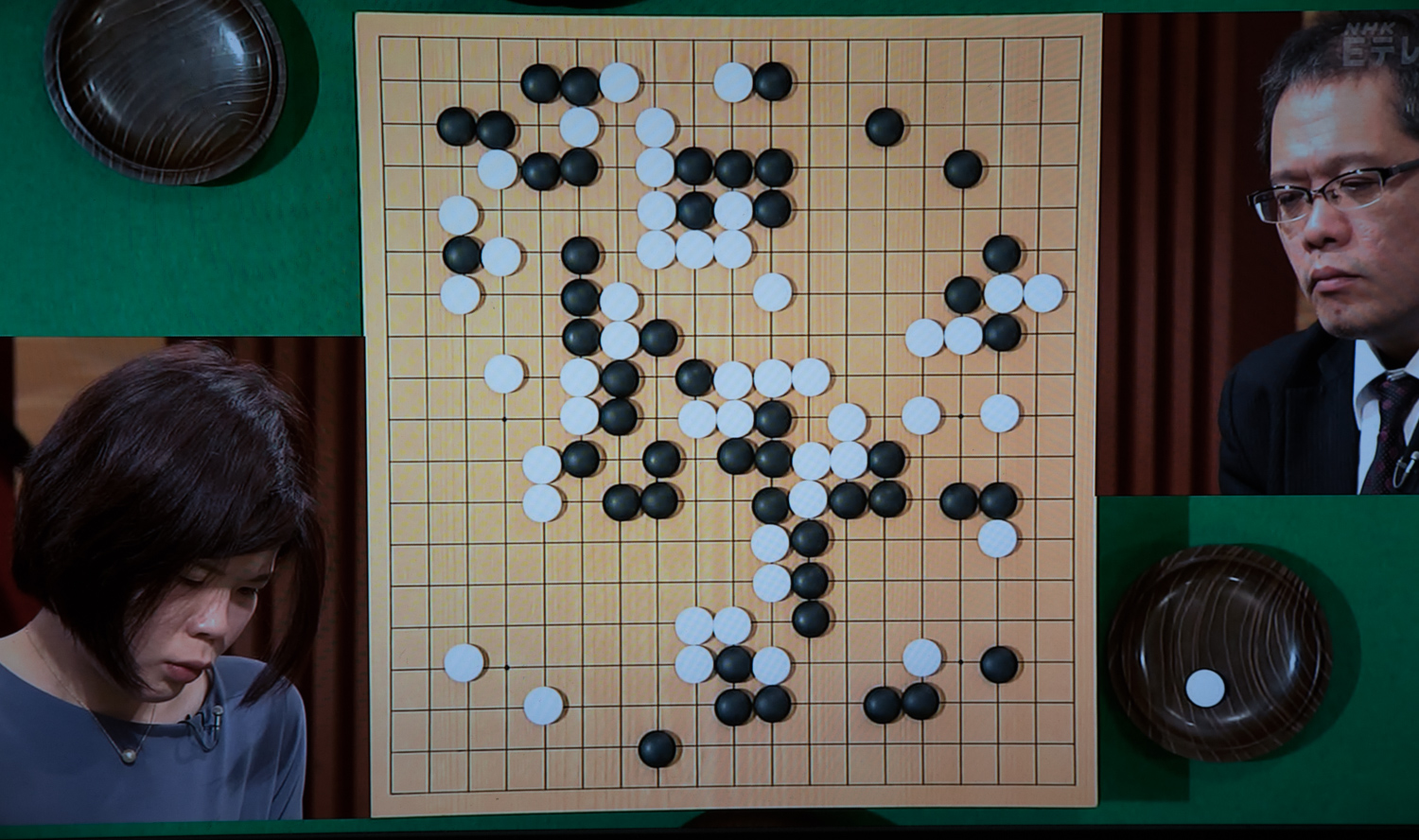

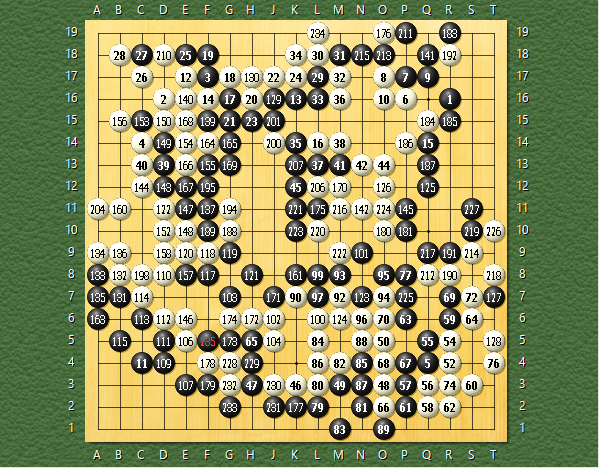

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が向井千瑛5段、白番が山城宏9段の対局です。向井5段は司会の長島梢恵2段の妹です。女流のタイトル獲得歴もある強豪です。対する山城9段はかつて全盛期の趙治勲名誉名人や小林光一名誉三冠ともタイトル争いをした強豪で、58歳の今でも第1線で活躍しています。対局は白が左上隅の黒を上辺に挟んでいって仕掛けました。白が上辺の黒に付けた時にはねれば普通でしたが、伸び込んでいったのが意表を突きました。白は上から押さえると利かされになるので、黒を分断する手を打ちました。この一連の折衝はほぼ互角に分かれましたが、上辺の白に厳しい寄り付きはなく、折衝の間に左辺を大きく囲った白が優位に立ちました。白が右辺に連絡しようとしたのを黒がうまく立ち回り、右下隅は大きく黒地となりそうでした。白はそこで中央の黒を分断に行きました。その後黒は中央に一手備えておけば安全でしたが、それでは勝てないと見て、右下隅に白から侵入する手を防ぎました。そのため中央の黒は白から打たれ一眼もなくなりました。(写真の場面)この黒が活きるか死ぬかがそのまま勝ち負けとなる展開になりましたが、結局一眼しか出来ず、それではと左辺の白の眼を取りに行きましたが、最善で攻め合いですが、攻め合いは大差で白が良く、ここで黒の投了となりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒番が向井千瑛5段、白番が山城宏9段の対局です。向井5段は司会の長島梢恵2段の妹です。女流のタイトル獲得歴もある強豪です。対する山城9段はかつて全盛期の趙治勲名誉名人や小林光一名誉三冠ともタイトル争いをした強豪で、58歳の今でも第1線で活躍しています。対局は白が左上隅の黒を上辺に挟んでいって仕掛けました。白が上辺の黒に付けた時にはねれば普通でしたが、伸び込んでいったのが意表を突きました。白は上から押さえると利かされになるので、黒を分断する手を打ちました。この一連の折衝はほぼ互角に分かれましたが、上辺の白に厳しい寄り付きはなく、折衝の間に左辺を大きく囲った白が優位に立ちました。白が右辺に連絡しようとしたのを黒がうまく立ち回り、右下隅は大きく黒地となりそうでした。白はそこで中央の黒を分断に行きました。その後黒は中央に一手備えておけば安全でしたが、それでは勝てないと見て、右下隅に白から侵入する手を防ぎました。そのため中央の黒は白から打たれ一眼もなくなりました。(写真の場面)この黒が活きるか死ぬかがそのまま勝ち負けとなる展開になりましたが、結局一眼しか出来ず、それではと左辺の白の眼を取りに行きましたが、最善で攻め合いですが、攻め合いは大差で白が良く、ここで黒の投了となりました。

カテゴリー: Igo

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局で勝率の良い打ち方

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局、黒5と付けて、白6と跳ねた時、通常は9に引くのですが、黒7と突っ張るのが私の工夫で、白は当然8と当ててきますが、黒は継いで、この結果黒は愚形になりましたが、白には断点が2つ残ります。白がここを継げば黒は先手で他に回れますし、白が継がなければ、後で切りをにらみながら打つことができます。この打ち方は「天頂の囲碁6」に対してかなり勝率がいいです。この時は黒3目勝ちでしたが、多くの場合、黒1目勝ちになります。

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局

「天頂の囲碁6」との九路盤定先での対局です。黒4目勝ちになりました。

定先で先番の利があるとはいえ、単純な地の囲い合いではまず勝てず、この対局のように戦う必要があります。

NHK杯戦囲碁 呉柏毅 3段 対 鶴山淳志7段

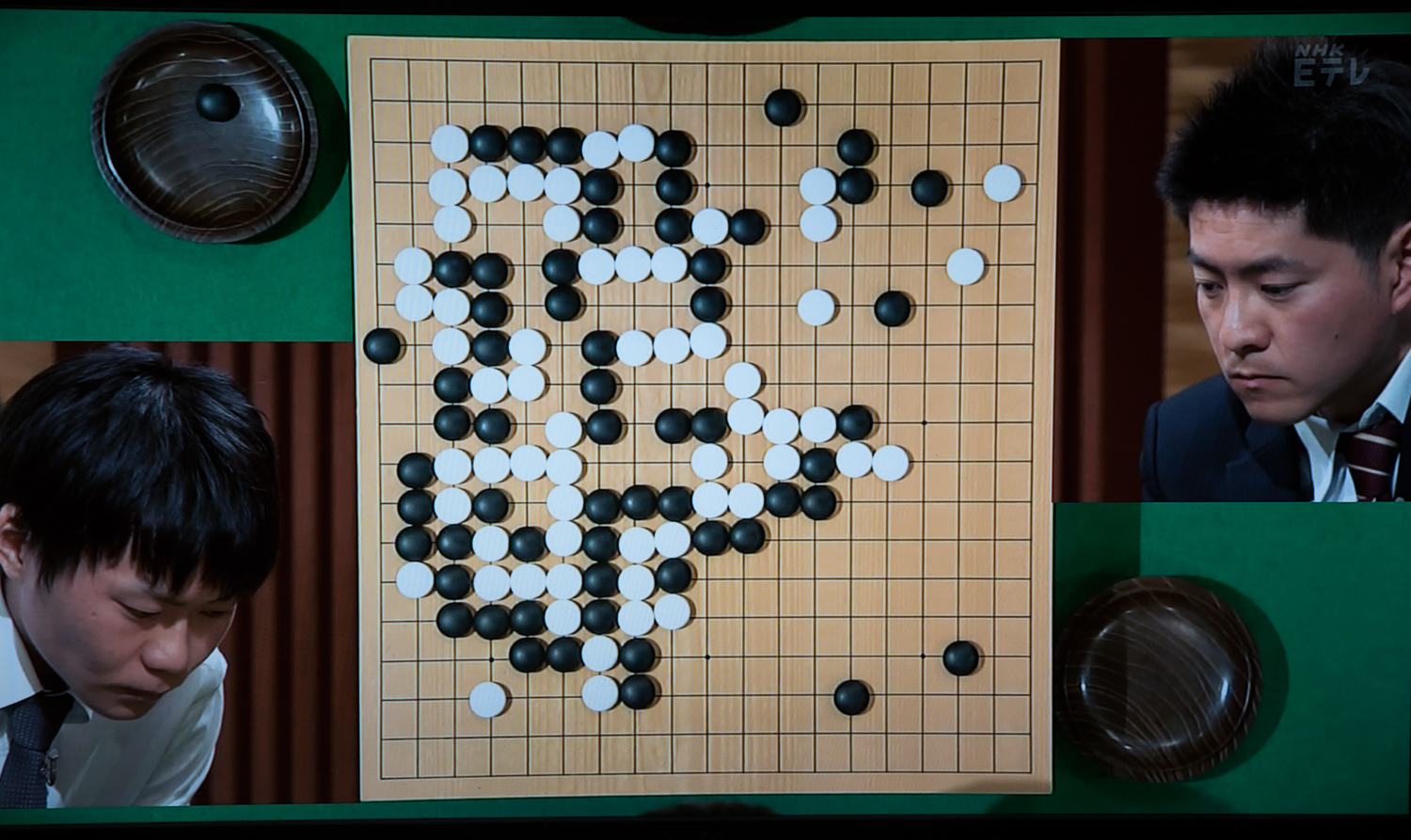

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が呉柏毅 (う・ぼい)3段、白番が鶴山淳志7段の対局です。呉3段は初出場です。台湾出身で張栩9段の活躍に刺激されて日本にやって来ますが、日本棋院では年齢制限までに初段になれず、関西棋院でやり直してようやくプロになりましたが、なってからがすごくなんと19連勝という記録を作ります。一方の鶴山7段は趙治勲名誉名人門下の35歳。NHK杯戦は5回目の出場ですが、これまで勝ち星がなく、初勝利を狙います。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が呉柏毅 (う・ぼい)3段、白番が鶴山淳志7段の対局です。呉3段は初出場です。台湾出身で張栩9段の活躍に刺激されて日本にやって来ますが、日本棋院では年齢制限までに初段になれず、関西棋院でやり直してようやくプロになりましたが、なってからがすごくなんと19連勝という記録を作ります。一方の鶴山7段は趙治勲名誉名人門下の35歳。NHK杯戦は5回目の出場ですが、これまで勝ち星がなく、初勝利を狙います。

対局は両者の棋風通りに、激しい戦いの連続になり、あちこちで切りが発生し、目まぐるしい碁になりました。そんな中、呉3段が何度も解説の村川大輔8段の予想にない妙手を放ち、局面をリードします。中央の戦いは黒がうまく白を攻め、その余得で左下隅から下辺を50目近いレベルにまとめ、なおかつ下辺の白を取ってしまいました。白はその後右下隅を大きく抉るなど挽回を図りかなり追い上げはしました。しかし最後上辺の白の連絡に不備があり、黒に切断されて投了となりました。呉3段は今大会のダークホースとして活躍が期待されます。

NHK杯戦囲碁 蘇耀国9段 対 趙治勲名誉名人

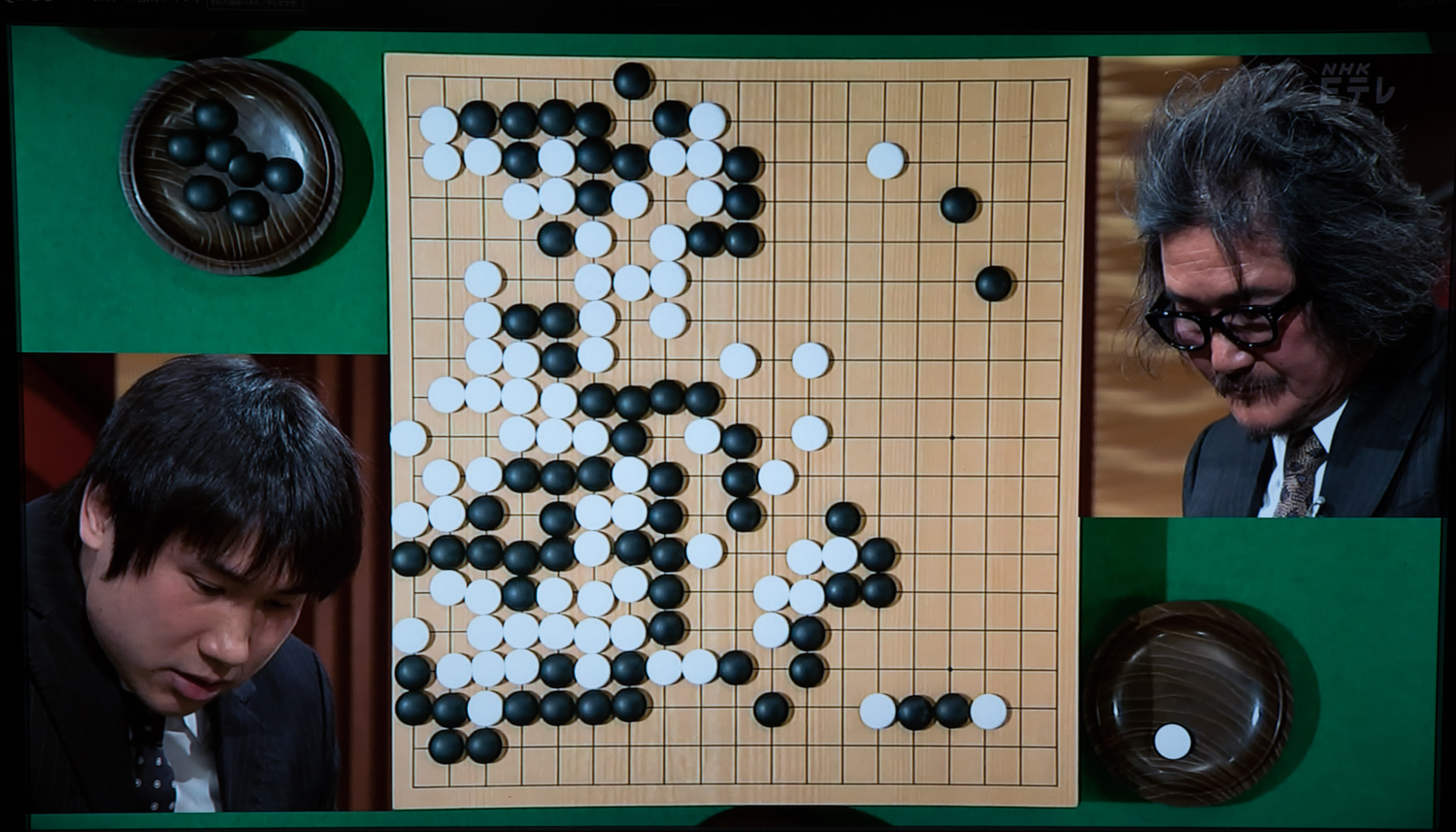

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒が蘇耀国9段、白が趙治勲名誉名人の好カード。この対局のポイントは左辺の攻防で、白が黒の4子を取り、更に残りの左辺の黒も取り切り、代償として黒が中央に鉄壁の厚みを築いて、白が下辺と右辺にかけてどの位黒地を減らせるのかのしのぎ勝負かと思われていました。しかし黒の蘇9段は左辺に手をつけていき、ここは白が正しく受ければ取られていた黒の半分を連れ戻すヨセの手が残った程度でした。しかし白の趙名誉名人は受けを間違え、結果としては黒の先手ゼキになり、黒は先手で取られていた石を全部生還させるという大きな戦果を挙げ、ここで勝負は決まってしまいました。その後白は右下隅に手をつけていき、黒の対応がまずかったせいもあって一定の戦果を挙げましたが、それまでの損を挽回することはできず、終わってみれば黒の4目半勝ちでした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒が蘇耀国9段、白が趙治勲名誉名人の好カード。この対局のポイントは左辺の攻防で、白が黒の4子を取り、更に残りの左辺の黒も取り切り、代償として黒が中央に鉄壁の厚みを築いて、白が下辺と右辺にかけてどの位黒地を減らせるのかのしのぎ勝負かと思われていました。しかし黒の蘇9段は左辺に手をつけていき、ここは白が正しく受ければ取られていた黒の半分を連れ戻すヨセの手が残った程度でした。しかし白の趙名誉名人は受けを間違え、結果としては黒の先手ゼキになり、黒は先手で取られていた石を全部生還させるという大きな戦果を挙げ、ここで勝負は決まってしまいました。その後白は右下隅に手をつけていき、黒の対応がまずかったせいもあって一定の戦果を挙げましたが、それまでの損を挽回することはできず、終わってみれば黒の4目半勝ちでした。

NHK杯戦囲碁 湯川光久9段 対 潘善琪8段

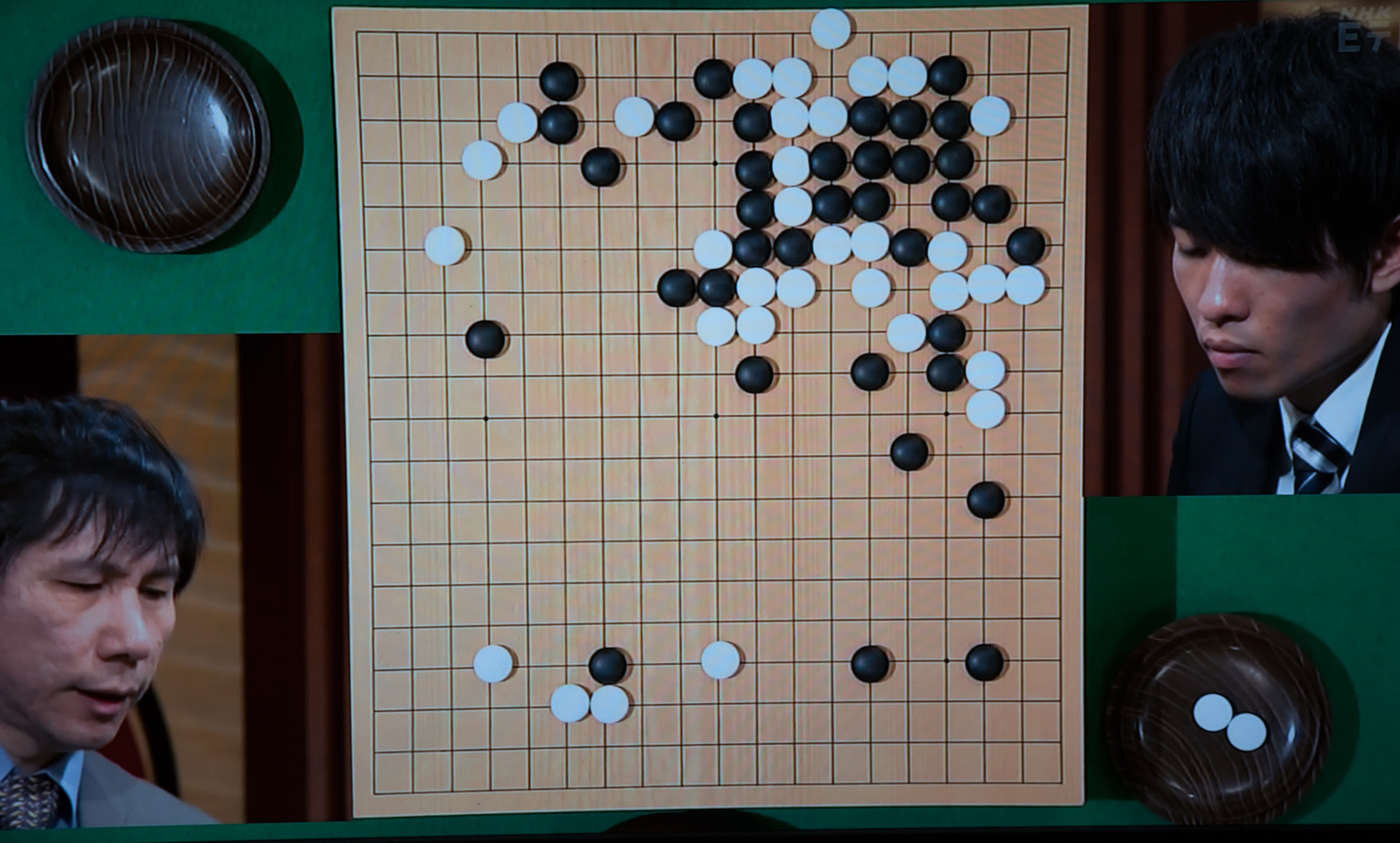

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が湯川光久9段、白が潘善琪8段の対局です。潘善琪8段は6年ぶりのNHK杯戦出場で、前回負けた相手が奇しくも湯川9段で雪辱を期しての対局です。布石は双方が小目を打ち合い上下対称の形です。白は左上隅から延びた石が厚みとして働くのか、それとも攻められる石になるのかが焦点でした。しかし左下隅から左辺にかけての折衝の結果、白は左辺に潜り込みましたが、黒からツケコシを打たれ、2つに分断されてしまいました。しかし白は当たりにされた4子を捨てることで、全体を連絡する手を残しました。しかし白の潘8段の判断は下辺から右下隅にかけての模様を盛り上げることで、左上隅の白の切断を放置して下辺を打ちました。黒はこの白を切っている暇はなく、まず右辺から白模様を制限する手を打ち、白が受けた後に、右下隅の白の大ゲイマジマリに手をつけていきました。これに対し白は黒を隅に閉じ込めて活かすのではなく、黒全体を殺す手を選びました。結果として黒のしのぎはうまくいかず、打った黒全体が取られてしまい、ここで勝負がつきました。局後の検討ではもっと難しくする打ち方があったようですが、それでも黒がしのげていたかどうかははっきりしませんでした。白の中押し勝ちで、潘8段は雪辱を果たしました。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が湯川光久9段、白が潘善琪8段の対局です。潘善琪8段は6年ぶりのNHK杯戦出場で、前回負けた相手が奇しくも湯川9段で雪辱を期しての対局です。布石は双方が小目を打ち合い上下対称の形です。白は左上隅から延びた石が厚みとして働くのか、それとも攻められる石になるのかが焦点でした。しかし左下隅から左辺にかけての折衝の結果、白は左辺に潜り込みましたが、黒からツケコシを打たれ、2つに分断されてしまいました。しかし白は当たりにされた4子を捨てることで、全体を連絡する手を残しました。しかし白の潘8段の判断は下辺から右下隅にかけての模様を盛り上げることで、左上隅の白の切断を放置して下辺を打ちました。黒はこの白を切っている暇はなく、まず右辺から白模様を制限する手を打ち、白が受けた後に、右下隅の白の大ゲイマジマリに手をつけていきました。これに対し白は黒を隅に閉じ込めて活かすのではなく、黒全体を殺す手を選びました。結果として黒のしのぎはうまくいかず、打った黒全体が取られてしまい、ここで勝負がつきました。局後の検討ではもっと難しくする打ち方があったようですが、それでも黒がしのげていたかどうかははっきりしませんでした。白の中押し勝ちで、潘8段は雪辱を果たしました。

NHK杯戦囲碁 王銘エン9段 対 本木克弥7段

本日のNHK杯戦の囲碁は新しい期になって1回戦の第1局。黒が王銘エン9段、白が本木克弥7段の対局。黒は3手目でいきなり大高目で、初めて見ました。ただその後2間に締まったので普通の布石に戻りました。黒は上辺と下辺に展開しましたので、白は右辺にワリウチから2間に開きました。黒はここで左下隅の星からケイマした白に肩付きしました。白が下を這って受けたのに黒は手抜きで右辺を打ちました。白はすかさず下辺に展開し、黒の肩付きを悪手にしようとしました。黒は右辺の白を攻める展開になりました。しばらく右辺の攻防がありましたが白は手を抜いて上辺の左上隅にかかりっぱなしの黒を1間に挟みました。黒はこの石を動いて挟んだ白を攻めようとしましたが、ここで単純な2間開きではなく上辺の黒に付けていった白の手が機敏でした。結果として上辺の白は眼二つの活きになりましたが、右上隅の黒も、上辺左の黒も味が悪く、ここで白が一本取りました。その後黒は左辺に打ち、左上隅の白を封鎖しようとしました。そこで白は上辺左の黒の味悪を追及していきましたが、そこは黒がうまく打ち、白は大した戦果は上げませんでしたが、黒1子を取っての厚い活きが残ったのはメリットでした。黒はその後右辺の白への攻めをしつこく狙いましたが、白にあっさりかわされて、左辺に先着されてしまいました。そのため左辺の黒が攻められ、その代償に左下隅から左辺で白に大きな模様を築かれてしまいました。ここが全部白地だと黒は負けなんで黒は三々に打ち込みました。この黒が活きるか死ぬかで勝ち負けが決まることになりましたが、本木7段は的確に受けて黒を全部取ってしまい、なおかつ下辺の黒5子も取りました。これで勝負がつき、本木7段の中押し勝ちになりました。

本日のNHK杯戦の囲碁は新しい期になって1回戦の第1局。黒が王銘エン9段、白が本木克弥7段の対局。黒は3手目でいきなり大高目で、初めて見ました。ただその後2間に締まったので普通の布石に戻りました。黒は上辺と下辺に展開しましたので、白は右辺にワリウチから2間に開きました。黒はここで左下隅の星からケイマした白に肩付きしました。白が下を這って受けたのに黒は手抜きで右辺を打ちました。白はすかさず下辺に展開し、黒の肩付きを悪手にしようとしました。黒は右辺の白を攻める展開になりました。しばらく右辺の攻防がありましたが白は手を抜いて上辺の左上隅にかかりっぱなしの黒を1間に挟みました。黒はこの石を動いて挟んだ白を攻めようとしましたが、ここで単純な2間開きではなく上辺の黒に付けていった白の手が機敏でした。結果として上辺の白は眼二つの活きになりましたが、右上隅の黒も、上辺左の黒も味が悪く、ここで白が一本取りました。その後黒は左辺に打ち、左上隅の白を封鎖しようとしました。そこで白は上辺左の黒の味悪を追及していきましたが、そこは黒がうまく打ち、白は大した戦果は上げませんでしたが、黒1子を取っての厚い活きが残ったのはメリットでした。黒はその後右辺の白への攻めをしつこく狙いましたが、白にあっさりかわされて、左辺に先着されてしまいました。そのため左辺の黒が攻められ、その代償に左下隅から左辺で白に大きな模様を築かれてしまいました。ここが全部白地だと黒は負けなんで黒は三々に打ち込みました。この黒が活きるか死ぬかで勝ち負けが決まることになりましたが、本木7段は的確に受けて黒を全部取ってしまい、なおかつ下辺の黒5子も取りました。これで勝負がつき、本木7段の中押し勝ちになりました。

ワールド碁チャンピオンシップ DeepZenGo 対 井山裕太棋聖

ワールド碁チャンピオンシップの、DeepZenGoと井山裕太棋聖の対局を、ニコニコ動画で鑑賞。DeepZenGoが先番で、3手目でいきなり白にかかっていったのが珍しく、その後白は上辺を中心に打ち、黒4子を大きく取り込んで成果を上げました。その後も右下隅の地を取り、また左下隅にも白が侵入して、うまくさばいて左辺に地を作りました。この辺りまで白が良かったと思いますが、黒も中央が厚く、かなり細かい勝負になってきました。そのため、白の井山棋聖は右上隅で劫を仕掛けました。この劫立てで、右辺を打ったのが小さく劫は黒が勝って振り替わりとなりましたが、この収支は黒が得でした。結局終わってみれば、黒の5目半以上の勝ちで、井山棋聖の投了となりました。DeepZenGoは中国・韓国の棋士には連敗したのですが、ヨセで乱れなければどちらも勝っていた対局でした。開発者の話によると、主にネット碁でチューニングしたのが、ネット碁では細かいヨセになるような対局が少なく、ヨセに関するチューニングが十分できていなかったということです。この辺りをきちんと修正すれば、少なくとも人間の棋士にはもう負けなくなるように思います。

ワールド碁チャンピオンシップの、DeepZenGoと井山裕太棋聖の対局を、ニコニコ動画で鑑賞。DeepZenGoが先番で、3手目でいきなり白にかかっていったのが珍しく、その後白は上辺を中心に打ち、黒4子を大きく取り込んで成果を上げました。その後も右下隅の地を取り、また左下隅にも白が侵入して、うまくさばいて左辺に地を作りました。この辺りまで白が良かったと思いますが、黒も中央が厚く、かなり細かい勝負になってきました。そのため、白の井山棋聖は右上隅で劫を仕掛けました。この劫立てで、右辺を打ったのが小さく劫は黒が勝って振り替わりとなりましたが、この収支は黒が得でした。結局終わってみれば、黒の5目半以上の勝ちで、井山棋聖の投了となりました。DeepZenGoは中国・韓国の棋士には連敗したのですが、ヨセで乱れなければどちらも勝っていた対局でした。開発者の話によると、主にネット碁でチューニングしたのが、ネット碁では細かいヨセになるような対局が少なく、ヨセに関するチューニングが十分できていなかったということです。この辺りをきちんと修正すれば、少なくとも人間の棋士にはもう負けなくなるように思います。

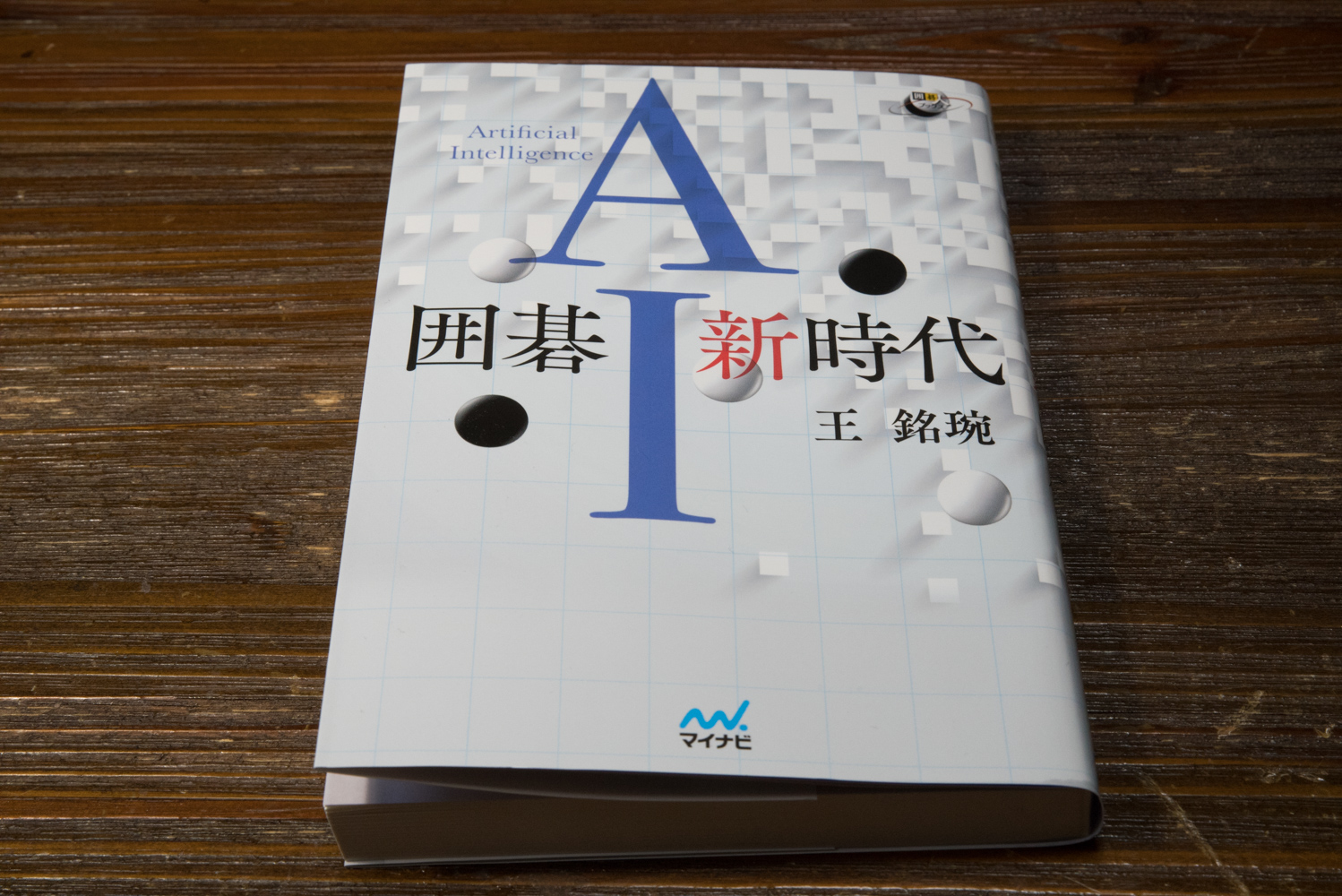

王銘エン9段の「囲碁AI新時代」

王銘エン9段の「囲碁AI新時代」を読了。アルファ碁と、Zen及びそのディープラーニングを採り入れた強化版であるDeepZenGo、そしてアルファ碁の強化版であるMasterを取り上げ、棋譜を分析したものです。王9段といえば、隅よりも辺を重視する独特の棋風を持ち、その打つ囲碁は「銘エンワールド」として高く評価されています。また、ゴトレンドという台湾の囲碁ソフトの開発チームにも参加しています。Masterはアルファ碁の強化版ですが、王9段に言わせると、どちらかというとスマートな打ち方であったアルファ碁に対し、より戦闘的になったということです。また厚みを高く評価するアルファ碁に対し、より地に辛くなったということです。それに対し、日本発の囲碁ソフトであるDeepZenGoは、ディープラーニングを採り入れてかなり強くなりましたが、元々Zenが持っていた戦闘的でねじり合いに強いという特長が残っているとのことです。もうすぐ井山裕太棋聖とDeepZenGoの対戦があるので楽しみです。また、印象的だったのは人間がコンピューターに棋力で抜かれたのについて、写真が出てきて絵画がそれまであった「どれだけ似せられるか」という点から開放されて自由になった、というのを挙げていることで面白い比較だと思います。また、これからのコンピューター囲碁の課題としては、これまでは人間の棋譜を参考にしていますが、今後はどれだけコンピューター独自の手を打っていくようにするかだ、ということです。そうなって初めて囲碁の打ち方の本当の革命が起きるのだと思います。

王銘エン9段の「囲碁AI新時代」を読了。アルファ碁と、Zen及びそのディープラーニングを採り入れた強化版であるDeepZenGo、そしてアルファ碁の強化版であるMasterを取り上げ、棋譜を分析したものです。王9段といえば、隅よりも辺を重視する独特の棋風を持ち、その打つ囲碁は「銘エンワールド」として高く評価されています。また、ゴトレンドという台湾の囲碁ソフトの開発チームにも参加しています。Masterはアルファ碁の強化版ですが、王9段に言わせると、どちらかというとスマートな打ち方であったアルファ碁に対し、より戦闘的になったということです。また厚みを高く評価するアルファ碁に対し、より地に辛くなったということです。それに対し、日本発の囲碁ソフトであるDeepZenGoは、ディープラーニングを採り入れてかなり強くなりましたが、元々Zenが持っていた戦闘的でねじり合いに強いという特長が残っているとのことです。もうすぐ井山裕太棋聖とDeepZenGoの対戦があるので楽しみです。また、印象的だったのは人間がコンピューターに棋力で抜かれたのについて、写真が出てきて絵画がそれまであった「どれだけ似せられるか」という点から開放されて自由になった、というのを挙げていることで面白い比較だと思います。また、これからのコンピューター囲碁の課題としては、これまでは人間の棋譜を参考にしていますが、今後はどれだけコンピューター独自の手を打っていくようにするかだ、ということです。そうなって初めて囲碁の打ち方の本当の革命が起きるのだと思います。

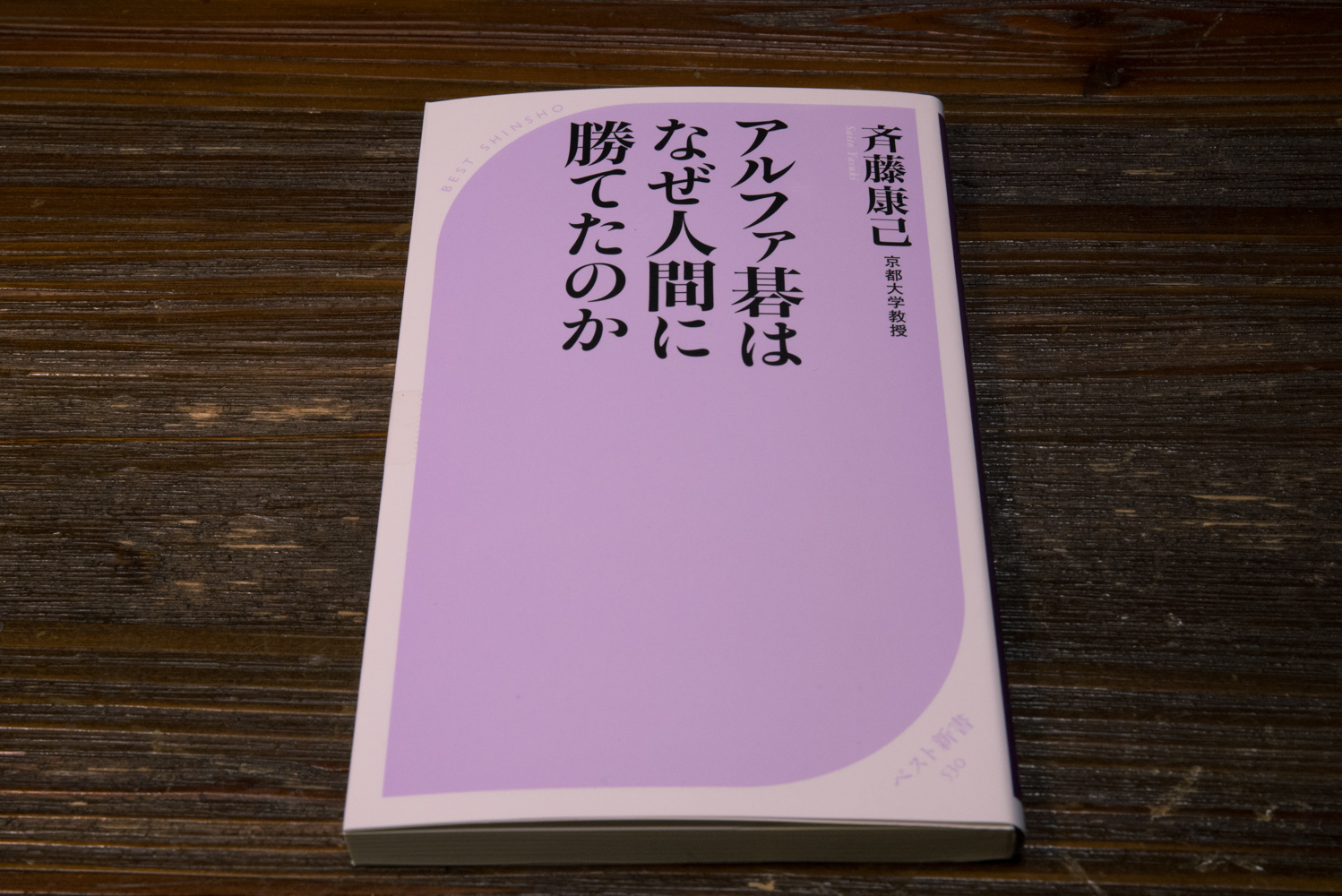

斉藤康己の「アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか」

斉藤康己の「アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか」を読了。といっても、斜め読みで、AIの歴史みたいな所はかなり飛ばして読みました。「アルファ碁」とは何かというと、この本によれば、「畳み込みニューラルネットワーク+モンテカルロ木探索」だということです。2000年代に入って囲碁ソフトが飛躍的に強くなったのはモンテカルロ法を採用してからですが、私はいくらコンピューターが進歩したといっても、囲碁の膨大な手数を全部試して勝敗を判定するなんて、一定の時間内に可能なのか、疑問に思っていました。この本によると、モンテカルロ法といっても、全ての手を読んでいるのではなく、ツリー検索と組み合わせて有望そうな手の周辺だけを読んでいるとのことでした。それが「モンテカルロ木探索」です。ここまでは今までの囲碁ソフトも同じですが、アルファ碁の特長はそれに「畳み込みニューラルネットワーク」を組み合わせたことで、KGSというネット碁会所での強い人の棋譜データ16万局分を学習して、「次の一手」をできるだけ正しく打つようにしたものです。この意味でアルファ碁の打ち方は人間の延長戦上にあり、決して突飛なものではありません。実はモンテカルロ木探索無しでも、アルファ碁は80%以上の確率でプロ棋士とほとんど同じ「次の一手」を打つそうです。アルファ碁に悪手が少ないのは「ニューラルネットワーク」のお陰で、また時に人間に理解ができない手を打つのは「モンテカルロ木探索」の結果でないかということです。

斉藤康己の「アルファ碁はなぜ人間に勝てたのか」を読了。といっても、斜め読みで、AIの歴史みたいな所はかなり飛ばして読みました。「アルファ碁」とは何かというと、この本によれば、「畳み込みニューラルネットワーク+モンテカルロ木探索」だということです。2000年代に入って囲碁ソフトが飛躍的に強くなったのはモンテカルロ法を採用してからですが、私はいくらコンピューターが進歩したといっても、囲碁の膨大な手数を全部試して勝敗を判定するなんて、一定の時間内に可能なのか、疑問に思っていました。この本によると、モンテカルロ法といっても、全ての手を読んでいるのではなく、ツリー検索と組み合わせて有望そうな手の周辺だけを読んでいるとのことでした。それが「モンテカルロ木探索」です。ここまでは今までの囲碁ソフトも同じですが、アルファ碁の特長はそれに「畳み込みニューラルネットワーク」を組み合わせたことで、KGSというネット碁会所での強い人の棋譜データ16万局分を学習して、「次の一手」をできるだけ正しく打つようにしたものです。この意味でアルファ碁の打ち方は人間の延長戦上にあり、決して突飛なものではありません。実はモンテカルロ木探索無しでも、アルファ碁は80%以上の確率でプロ棋士とほとんど同じ「次の一手」を打つそうです。アルファ碁に悪手が少ないのは「ニューラルネットワーク」のお陰で、また時に人間に理解ができない手を打つのは「モンテカルロ木探索」の結果でないかということです。

この作者は囲碁の実力は10級とのことなので、囲碁の方から見ての深い分析はありません。プロ棋士から見た本として、王銘エン9段の「囲碁AI新時代」が3月15日に発売予定であり、予約しています。

なお、先日たまたまFacebookで「巡回セールスマン問題」の話をしましたが、実はこれを解くアルゴリズムと囲碁ソフトのアルゴリズムは一部共通性があるとのことです。