白井喬二の「至仏峠夜話」を入手。収録作品は、「兵学大講義」と「傀儡大難脈」で、残念ながら既にどちらも読了済みのものでした。ただ白井喬二の序文は読めて、それによると「兵学大講義」の方は最初玄文社より出版されたのが、その出版社が廃業し、白井自身が紙型を買い取って、改めて南宋書院より出たものです。

白井喬二の「至仏峠夜話」を入手。収録作品は、「兵学大講義」と「傀儡大難脈」で、残念ながら既にどちらも読了済みのものでした。ただ白井喬二の序文は読めて、それによると「兵学大講義」の方は最初玄文社より出版されたのが、その出版社が廃業し、白井自身が紙型を買い取って、改めて南宋書院より出たものです。

「傀儡大難脈」の方は、既に紹介済みで、ユダヤ人が日本の伝統芸能の各家に伝わる秘伝書を奪い取って日本文化の衰退を図る、という荒唐無稽の極地のような内容ですが、白井によると「猶太禍捕物帳」の中の一篇として、続篇も書かれる予定があったようです。結局続篇は書かれずに終わりました。(2019年9月3日注:と思ったら、昭和6年から7年にかけて大日本雄弁会講談社の「現代」で連載された「江戸から倫敦へ」が、まさに猶太禍捕物帳第2騨でした!)

投稿者: kanrisha

三遊亭圓生の「豊竹屋、夏の医者」

白井喬二の「第二の巌窟」

白井喬二の「第二の巌窟」を読了。短篇三作が入って昭和7年に春陽堂から文庫本として出たもの。「第二の巌窟」、「おぼろ侠談」、「明治の白影」を収録。「明治の白影」は、「沈鐘と佳人」の中にも入っていたのと同じ話です。「第二の巌窟」は、北上山方放牛場という牛の放し飼いの広大な牧場の中に、足枷をつけたままの牢破りの罪人が逃げ込んで、それを牛飼いの円次郎が捕まえにいく話です。円次郎は罪人を洞窟の中で見つけ、捕まえようとしますが、罪人は過って洞窟の中の更に窪みに落ちます。そこで円次郎が罪人から何故捕まったかの話を聴いて、その事情に同情して捕まえるのを止める話です。ちょっと尻すぼみの結末で今一つです。「おぼろ侠談」は、やくざ者のしにせの松五郎がある中年武士の妾になっている妹に、その武士が何故か持っている阿片を盗ませ、ある武家屋敷の武士に売っていましたが、実は妹の旦那の武士もその武家屋敷に阿片を売っていて、その目的はその家の跡取り息子を阿片狂いにさせて駄目人間に仕立て、その代わりに自分の息子を代わりの跡取りにさせようとしていたのですが、何のことはない、跡取り息子が中毒にならず、逆に自分の息子が中毒になってしまう、というかなり変わった話です。「明治の白影」は、はりねずみの虎吉という大泥棒とふとしたことから知り合った宿屋の主人の話です。

白井喬二の「第二の巌窟」を読了。短篇三作が入って昭和7年に春陽堂から文庫本として出たもの。「第二の巌窟」、「おぼろ侠談」、「明治の白影」を収録。「明治の白影」は、「沈鐘と佳人」の中にも入っていたのと同じ話です。「第二の巌窟」は、北上山方放牛場という牛の放し飼いの広大な牧場の中に、足枷をつけたままの牢破りの罪人が逃げ込んで、それを牛飼いの円次郎が捕まえにいく話です。円次郎は罪人を洞窟の中で見つけ、捕まえようとしますが、罪人は過って洞窟の中の更に窪みに落ちます。そこで円次郎が罪人から何故捕まったかの話を聴いて、その事情に同情して捕まえるのを止める話です。ちょっと尻すぼみの結末で今一つです。「おぼろ侠談」は、やくざ者のしにせの松五郎がある中年武士の妾になっている妹に、その武士が何故か持っている阿片を盗ませ、ある武家屋敷の武士に売っていましたが、実は妹の旦那の武士もその武家屋敷に阿片を売っていて、その目的はその家の跡取り息子を阿片狂いにさせて駄目人間に仕立て、その代わりに自分の息子を代わりの跡取りにさせようとしていたのですが、何のことはない、跡取り息子が中毒にならず、逆に自分の息子が中毒になってしまう、というかなり変わった話です。「明治の白影」は、はりねずみの虎吉という大泥棒とふとしたことから知り合った宿屋の主人の話です。

白井喬二の「隠密藤三道中記」

白井喬二の「隠密藤三道中記」を読了。1970年に桃源社から出版されていますが、おそらく元は1937年にアトリエ社から出た「藤三行状記」が改題されたんだと思います。(「籐三行状記」は1934年に映画になっており、それの配役を見ると「隠密藤三道中記」と同じ内容のようです。)

白井喬二の「隠密藤三道中記」を読了。1970年に桃源社から出版されていますが、おそらく元は1937年にアトリエ社から出た「藤三行状記」が改題されたんだと思います。(「籐三行状記」は1934年に映画になっており、それの配役を見ると「隠密藤三道中記」と同じ内容のようです。)

大友藤三郎は土井大炊頭に仕える六十石取りの侍で、武芸の達人です。ある日、藤三郎が入浴している時に、藤三郎の屋敷に大金の入った財布を投げ入れた者がいます。慌てて藤三郎は外に出て追いかけて、財布を捨てた者を捕まえますが、そのやくざ者みたいなものは、単に受け取らず中を改めると言います。そして元は70両入っていたのに40両しかないと言いがかりをつけ、30両を藤三郎が盗んだと言い張ります。怒った藤三郎がその者を斬ろうとすると、そのやくざ者は言葉を翻して財布の中は贋金だったと言い出します。それを信じてやくざ者を釈放して、財布をお奉行所に届けますが、お奉行所で調べた所中に入っていたのは本物の小判でした。藤三郎の濡れ衣の罪は証明されずにそのまま残ってしまいます。こうしたいわゆる「巻き込まれ型」で話は始まります。濡れ衣をはらそうと色々調べている内に、藤三郎は行方不明のままとなっていた父が誰かに殺されたことを知ります。実は藤三郎の父を殺したのも、今回藤三郎を新たにはめたのも、土井大炊頭のライバルである青山大蔵の家来の倉瀧銀兵衛でした。土井大炊頭と青山大蔵はその頃謀反の噂があった越前の松平忠直(菊池寛の「忠直卿行状記」で有名です。大坂夏の陣で真田幸村を倒し、大阪城一番乗りの功績を立てた忠直卿は家康から100万石の領地を約束されますが、それが実行されず75万石のままだったことに不満を持っていました。)の処置を巡って対立し、土井は忠直を一旦江戸へ出府させてから処分することを主張しますが、青山は即時討伐軍を向かわせることを主張して、激論になります。この2人の争いに家来である倉瀧と藤三郎も遺恨を残した争いをします。土井は、藤三郎を町人に化けさせて越前に向かわせ、そこで「忠直卿が江戸に出府すれば、75万石は一旦取り上げられるけれど改めて100万石を賜る」という噂を城下で流させます。忠直卿はこの噂を真に受けて、とうとう江戸に出府し、そこで囚われます。こうして藤三郎は主君の命を見事に果たし、また一方で倉瀧銀兵衛の悪事についても証拠を集め、土井と青山の前でそれを暴露し、ついに倉瀧と仇討ちの一騎打ちをすることになります。この試合に見事に勝って父の仇も討って、白井流の大団円となります。まあ白井としてはある意味パターン化された話の展開ですが、藤三郎が武士から飴屋の町人に化けようとする苦労がちょっと面白いです。

白井喬二の「地球に花あり」

白井喬二の「地球に花あり」を読了。1939年(昭和14年)のサンデー毎日17号-59号に連載された作品。事前にWebで調べてみたら、「皇軍慰問」をテーマとした作品と紹介されていました。よって白井の時局迎合小説かと思ってちょっと偏見を持って読み始めました。しかし、実際はまったく違いました。ただ白井作品としては色々異色で、

白井喬二の「地球に花あり」を読了。1939年(昭和14年)のサンデー毎日17号-59号に連載された作品。事前にWebで調べてみたら、「皇軍慰問」をテーマとした作品と紹介されていました。よって白井の時局迎合小説かと思ってちょっと偏見を持って読み始めました。しかし、実際はまったく違いました。ただ白井作品としては色々異色で、

(1)白井の中長編としては他に例がない「現代小説」です。といっても書かれたのが昭和14年であり、舞台となっているのは大正の終わりから昭和の初めです。

(2)女性が主人公で、それも非常に近代的・理性的な女性が主人公です。ただ女性が主人公というなら「露を厭う女」などもありますが、昭和の最先端を行っているような女性を描いているのが珍しいです。

(3)物語の前半は台湾が舞台になります。すなわち、植物学者の島崎博士の研究所が台湾の南投にあり、そこに博士の娘の貞子とその家庭教師の卯月早苗(主人公)が訪ねていく所から始まります。

それからもう一つ驚くのが、物語の半分くらいで、いきなり島崎博士の次男が国際スパイの容疑で取り調べを受けているという話が出てくることで、よくそんな際どい話が書けたなと感心しますが、白井喬二は軍当局にはある意味覚えがめでたい作家だったので、書けたのかもしれません。

後は、卯月早苗が、島崎博士の次男にかけられたスパイ容疑を、そのスパイ容疑を当局に訴えた国際スパイの研究家と堂々と論争して勝ち、容疑を晴らして一躍スターのようになるのですが、その後早苗が5歳年下の島崎博士の三男と結婚していることが明らかになると、今度はマスコミは手のひらを返したように早苗を非難し始めます。これも非常に現代的な設定です。

時局迎合といえば、早苗の夫となった島崎博士の三男が入営し、中国大陸に送られる所で終わっているのが、そんな感じです。

とても入手が難しく(古書検索のサイトで、たった1軒の古書店だけが扱っていました)、また白井の全集等でもまったく採用されていない作品なのですが、力作で現在でも価値を失っていないと思います。

参考:

(http://www.shuppan.jp/shukihappyo/777-201512.html

に以下の記事あり。

『大毎』1939年5月25日付11面の自社広告から,白井喬二「地球に花あり」が「皇軍慰問」の文脈にあった特別な作品であったことがわかり,平均回数(12回)をはるかに超える連載回数となったといえる。白井喬二「地球に花あり」の最終回(同誌1939年11月26日号)に掲載された読者の声,8名の属性(白井喬二ファン,「文学建設」同人,文学の門外漢,文学関係者2名,「雄弁」編集部,台湾の読者,戦場の読者,挿絵の田村氏のファン)が,編集部が想定する読者像と考えられ,この2作は,読者層の拡大を目的に人気作家の連載小説を掲載するという新聞社出版の伝統的な編集戦略にのった作品と位置づけられる。)

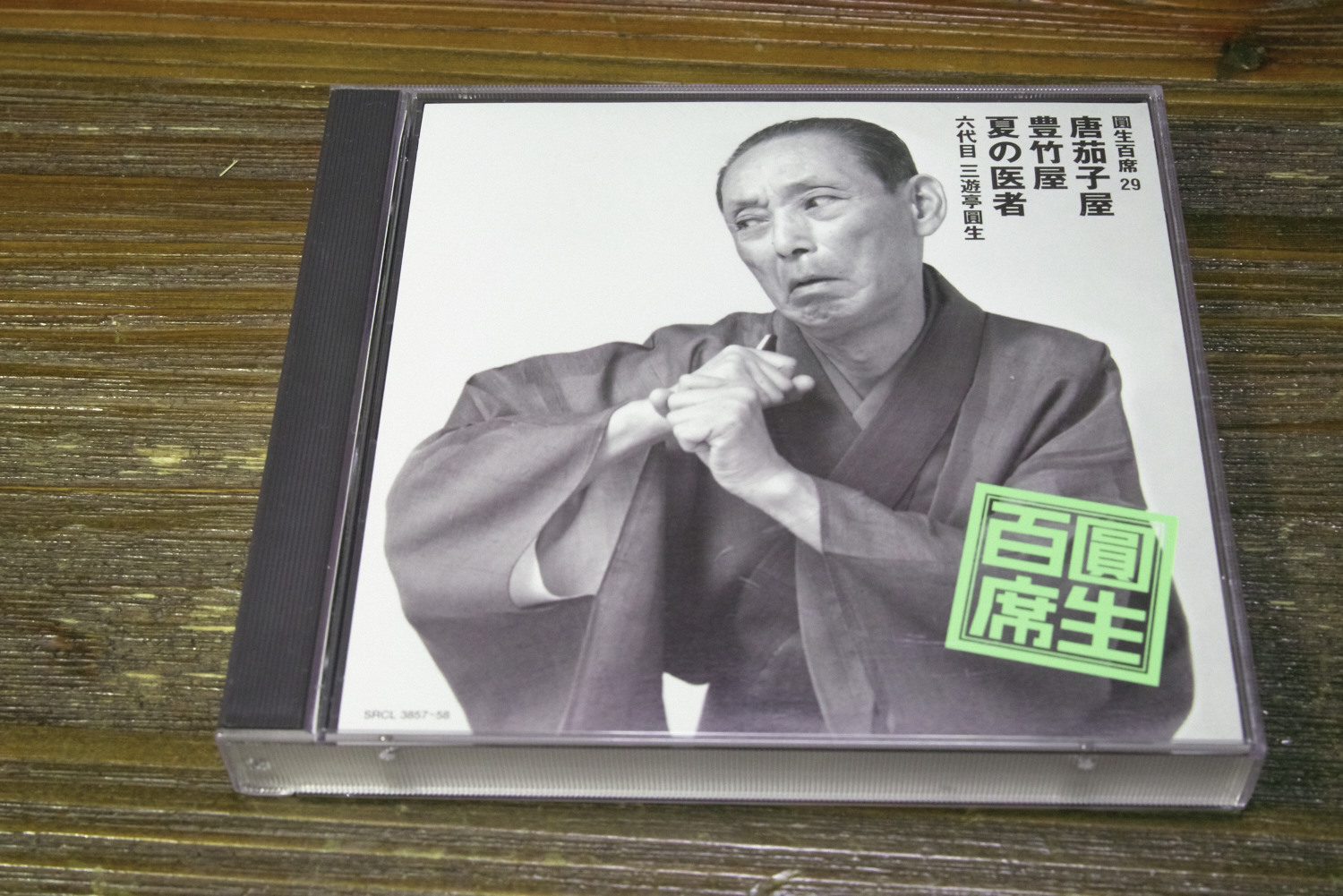

三遊亭圓生の「唐茄子屋」

本日の落語は、三遊亭圓生の「唐茄子屋」です。一般的には「唐茄子屋政談」ですが、元々の題は「唐茄子屋」だそうです。圓生の芸談によると、四代目の柳家小さんが「唐茄子屋」を演じると皆に言って、実際は上方噺の「みかん屋」を売り物をみかんから唐茄子に変えて演じ、以後、本来の「唐茄子屋」の方を区別するために「唐茄子屋政談」と「政談」をつけたそうです。でも、「政談」というと名奉行のお裁きの噺ですから、この噺にはお裁きは最後にちょっと出てくるだけで、「政談」をつけるのはおかしいとのことで、圓生は元の「唐茄子屋」と呼んでいます。ちなみに、小さんが演じた「みかん屋」は今は「かぼちゃ屋」の名前で呼ばれていて、ちょっとややこしいです。

本日の落語は、三遊亭圓生の「唐茄子屋」です。一般的には「唐茄子屋政談」ですが、元々の題は「唐茄子屋」だそうです。圓生の芸談によると、四代目の柳家小さんが「唐茄子屋」を演じると皆に言って、実際は上方噺の「みかん屋」を売り物をみかんから唐茄子に変えて演じ、以後、本来の「唐茄子屋」の方を区別するために「唐茄子屋政談」と「政談」をつけたそうです。でも、「政談」というと名奉行のお裁きの噺ですから、この噺にはお裁きは最後にちょっと出てくるだけで、「政談」をつけるのはおかしいとのことで、圓生は元の「唐茄子屋」と呼んでいます。ちなみに、小さんが演じた「みかん屋」は今は「かぼちゃ屋」の名前で呼ばれていて、ちょっとややこしいです。

この噺は以前志ん生・志ん朝の親子で聴いていますが、圓生のは若旦那と叔父さんのやりとりがとてもそれらしくていいですね。この噺は「文七元結」と並んで人情噺の二大傑作だと思います。

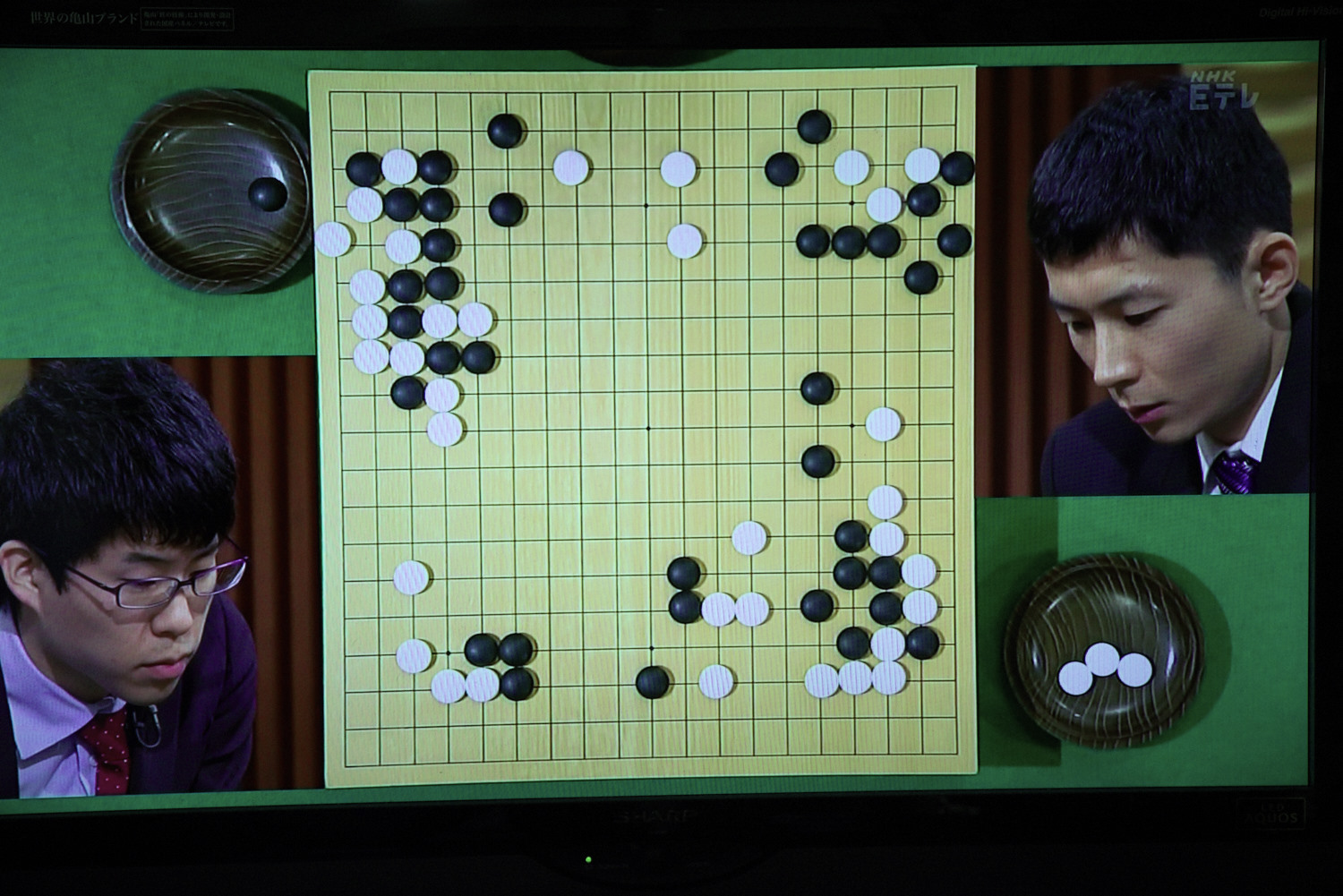

NHK杯囲碁 伊田篤史8段 対 河英一6段

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が伊田篤史8段、白番が河英一6段の対局です。伊田8段は先々期のNHK杯優勝者です。黒番の伊田8段は、右上隅を目外し、左上隅を大高目と意欲的な布石でスタートしました。しかし、黒は下辺では常識的な定石を打ち、模様の碁にはなりませんでした。黒は右上隅、左上隅とも3手かけて囲い、特に右上隅はいわゆるトーチカの変形みたいでした。そこに白が付けていったのですが、黒が外から押さえ、ここは劫になりました。白は劫立てで今度は左上隅に付けていきました。黒はこれに受けずに劫を解消しました。左上隅を白は2手打ちましたが、元々黒が3手かけていた所なので、辺で黒1子を抜きましたが、黒の損害は大したことはなく、ここで黒が優勢になりました。その後白は上辺の2間開きから中央に飛んで補強しました。それに対し黒は左辺で黒1子をぽん抜いた白の角に打ってこの白を攻めました。この戦いの結果、白は左辺でつながり、黒は中央が厚くなりました。これで多少白が盛り返しました。その後白は下辺で黒から打てば先手だった所を逆に白から付けていきました。黒は反発して下辺に潜り込みましたが、その代わり白に中央にはみ出され、中央の黒地が減りました。黒は形勢が容易でないと見て、盤上で唯一の弱石である上辺の白に対して置きを敢行しました。その結果また劫になり、白は劫立てで中央で黒をシチョウに抱えて振り替わりになりましたが、この結果は黒の儲けが大きかったようです。その後寄せになりましたが、黒が中央をまとめて10数目の地にしたのが大きく、盤面で黒が10数目リードでした。ただ、白から左上隅で切りを打って劫を挑む手があり、白が劫に勝つと黒は上辺の黒をつながないとなりませんでした。劫材も白から中央の黒に何手もありましたが、何故か白は劫を決行しませんでした。これが不可解で結局黒の5目半勝ちでした。

本日のNHK杯戦の囲碁は、黒番が伊田篤史8段、白番が河英一6段の対局です。伊田8段は先々期のNHK杯優勝者です。黒番の伊田8段は、右上隅を目外し、左上隅を大高目と意欲的な布石でスタートしました。しかし、黒は下辺では常識的な定石を打ち、模様の碁にはなりませんでした。黒は右上隅、左上隅とも3手かけて囲い、特に右上隅はいわゆるトーチカの変形みたいでした。そこに白が付けていったのですが、黒が外から押さえ、ここは劫になりました。白は劫立てで今度は左上隅に付けていきました。黒はこれに受けずに劫を解消しました。左上隅を白は2手打ちましたが、元々黒が3手かけていた所なので、辺で黒1子を抜きましたが、黒の損害は大したことはなく、ここで黒が優勢になりました。その後白は上辺の2間開きから中央に飛んで補強しました。それに対し黒は左辺で黒1子をぽん抜いた白の角に打ってこの白を攻めました。この戦いの結果、白は左辺でつながり、黒は中央が厚くなりました。これで多少白が盛り返しました。その後白は下辺で黒から打てば先手だった所を逆に白から付けていきました。黒は反発して下辺に潜り込みましたが、その代わり白に中央にはみ出され、中央の黒地が減りました。黒は形勢が容易でないと見て、盤上で唯一の弱石である上辺の白に対して置きを敢行しました。その結果また劫になり、白は劫立てで中央で黒をシチョウに抱えて振り替わりになりましたが、この結果は黒の儲けが大きかったようです。その後寄せになりましたが、黒が中央をまとめて10数目の地にしたのが大きく、盤面で黒が10数目リードでした。ただ、白から左上隅で切りを打って劫を挑む手があり、白が劫に勝つと黒は上辺の黒をつながないとなりませんでした。劫材も白から中央の黒に何手もありましたが、何故か白は劫を決行しませんでした。これが不可解で結局黒の5目半勝ちでした。

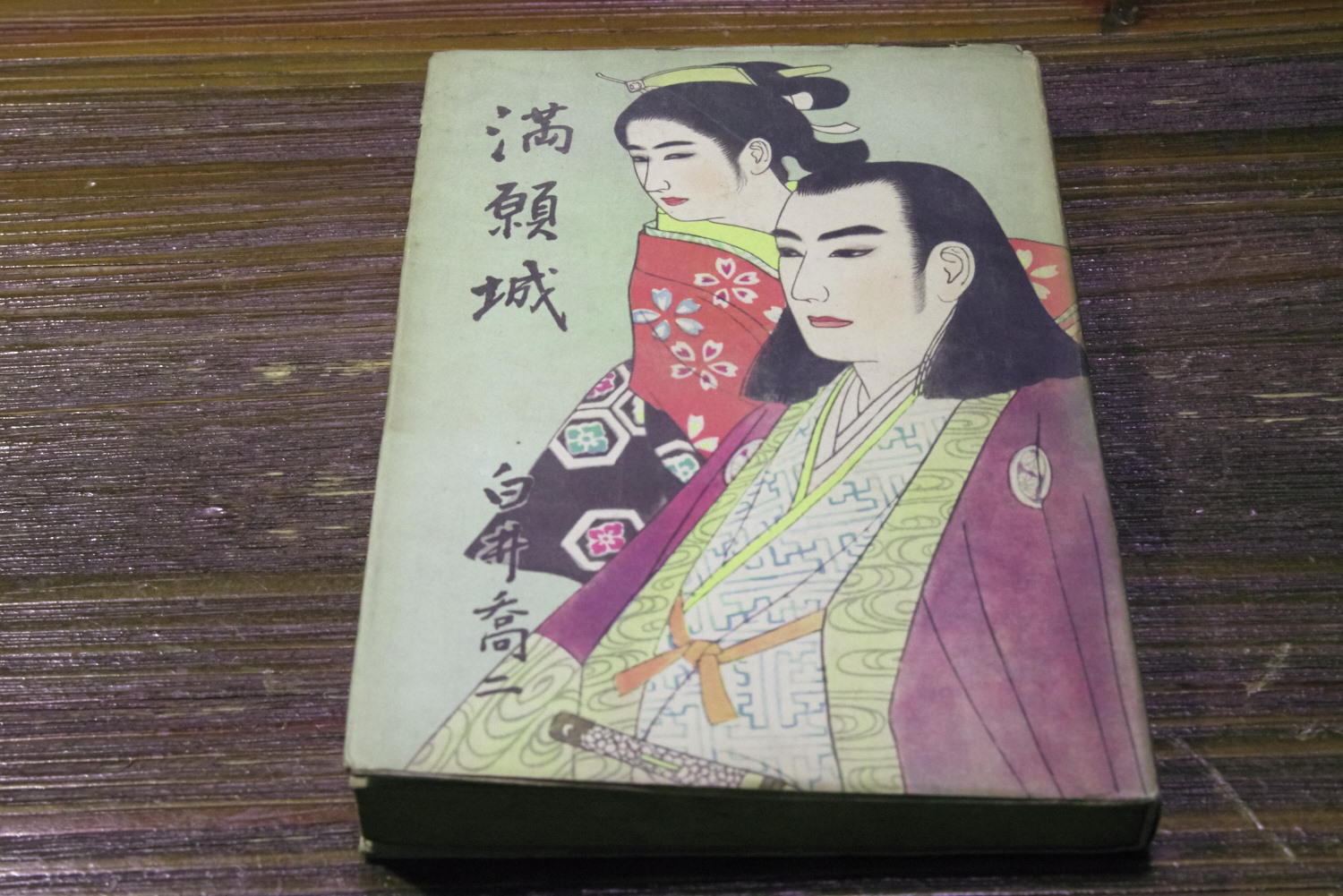

白井喬二の「満願城」

白井喬二の「満願城」を読了。1931年8月から1932年10月にかけて「講談倶楽部」に連載され、1949年に梧桐書院から出版されたもの。いわゆる天一坊事件について、大岡越前守が自らの命を賭け、天一坊が偽の御落胤であることを暴く話です。(大岡越前守が天一坊事件を扱ったというのは歴史的な事実ではありません。)白井喬二作品としては珍しく、主人公である象牙彫り師の醒井乱青は根は悪人ではないのですが、天一坊一味から御落胤の証拠の品である3品のうちの一つ、早瀬の鮎の象牙彫りをそれとは知らず注文されたことがきっかけで、段々と悪の道に入っていきます。まずその自分が彫った早瀬の鮎の象牙彫りを取り戻そうとして天一坊の屋敷に忍び込み、首尾良く取り戻せたと思ったら、間違えて500両入りの紙入れを盗み出してしまいました。その紙入れをある金物屋の妾の女に見られ、口封じに談判に行った時に、勢いでその女の間夫になってしまいます。そしてその女の昔の男が尋ねて来たのを、誤って殺してしまいます。そして女の元に忍んで行っている時に、旦那である金物屋がやってきたため、乱青は強盗のふりをして、その旦那から金品を巻き上げてしまいます。このようにどんどんと悪の深みにはまっていって、最後は女の昔の男の子供に敵討ちで刺されて死んでしまいます。一方で大岡越前守は、一度は天一坊が怪しいとにらみ、再吟味の許可を申し入れますが、松平伊豆守の妨害で逆に閉門となり、切腹を申しつけられそうになります。しかしながら、閉門をこっそり破って水戸綱條卿に会いにいって、支援を頼んだお陰で何とか再吟味が認められます。越前守に与えられた時間はわずかに9日でしたが、その間に部下が天一坊が偽物であるという証拠をつかみ、見事天一坊の悪を暴きます。

白井喬二の「満願城」を読了。1931年8月から1932年10月にかけて「講談倶楽部」に連載され、1949年に梧桐書院から出版されたもの。いわゆる天一坊事件について、大岡越前守が自らの命を賭け、天一坊が偽の御落胤であることを暴く話です。(大岡越前守が天一坊事件を扱ったというのは歴史的な事実ではありません。)白井喬二作品としては珍しく、主人公である象牙彫り師の醒井乱青は根は悪人ではないのですが、天一坊一味から御落胤の証拠の品である3品のうちの一つ、早瀬の鮎の象牙彫りをそれとは知らず注文されたことがきっかけで、段々と悪の道に入っていきます。まずその自分が彫った早瀬の鮎の象牙彫りを取り戻そうとして天一坊の屋敷に忍び込み、首尾良く取り戻せたと思ったら、間違えて500両入りの紙入れを盗み出してしまいました。その紙入れをある金物屋の妾の女に見られ、口封じに談判に行った時に、勢いでその女の間夫になってしまいます。そしてその女の昔の男が尋ねて来たのを、誤って殺してしまいます。そして女の元に忍んで行っている時に、旦那である金物屋がやってきたため、乱青は強盗のふりをして、その旦那から金品を巻き上げてしまいます。このようにどんどんと悪の深みにはまっていって、最後は女の昔の男の子供に敵討ちで刺されて死んでしまいます。一方で大岡越前守は、一度は天一坊が怪しいとにらみ、再吟味の許可を申し入れますが、松平伊豆守の妨害で逆に閉門となり、切腹を申しつけられそうになります。しかしながら、閉門をこっそり破って水戸綱條卿に会いにいって、支援を頼んだお陰で何とか再吟味が認められます。越前守に与えられた時間はわずかに9日でしたが、その間に部下が天一坊が偽物であるという証拠をつかみ、見事天一坊の悪を暴きます。

白井喬二の「男一匹」

白井喬二の「男一匹」を読了。タイトルが変更になっていますが、初出は、時事新報に1934年9月から1935年5月まで連載された「斑鳩平太」だと思います。(主人公の名前が「斑鳩平太」。)タイトルが「男一匹」に変わっているのは、1955年にこの名前で映画化されているからだと思います。映画のストーリーは、

白井喬二の「男一匹」を読了。タイトルが変更になっていますが、初出は、時事新報に1934年9月から1935年5月まで連載された「斑鳩平太」だと思います。(主人公の名前が「斑鳩平太」。)タイトルが「男一匹」に変わっているのは、1955年にこの名前で映画化されているからだと思います。映画のストーリーは、

http://eiga.com/movie/71825/

で見ることができますが、白井の原作から離れてすっかり「遠山の金さん」になってしまっています…

お話は、若狭の国から出てきて、江戸前で旗本の仲間(ちゅうげん)として働くことになった斑鳩平太ですが、平太が到着した日に、ご主人はその平太のことが理由で、美津濃筑前守からお役御免を言い渡されてしまいます。実は美津濃筑前守は、平太の主人の隣家の石屋の田中京斎と組んで色々悪いことをやっていますが、ふとした偶然で、平太にその悪事を示す手紙を見られてしまいます。平太は一刀流を教えてもらった師匠の館脇先生と組んで、美津濃筑前守とその子分の能藤というやくざ者と対決していきます。ちょっと面白いのは平太はあくまで仲間(ちゅうげん)なんで、外出するのに昼寝をするという断り書きを部屋に貼ったり、敵討ちを手伝うのに、後でまとめて仕事をするという条件で7日の休みをもらったりと、ちょっとサラリーマン的なことです。後は、後の「国を愛すされど女も」に近いような勧善懲悪のお話です。

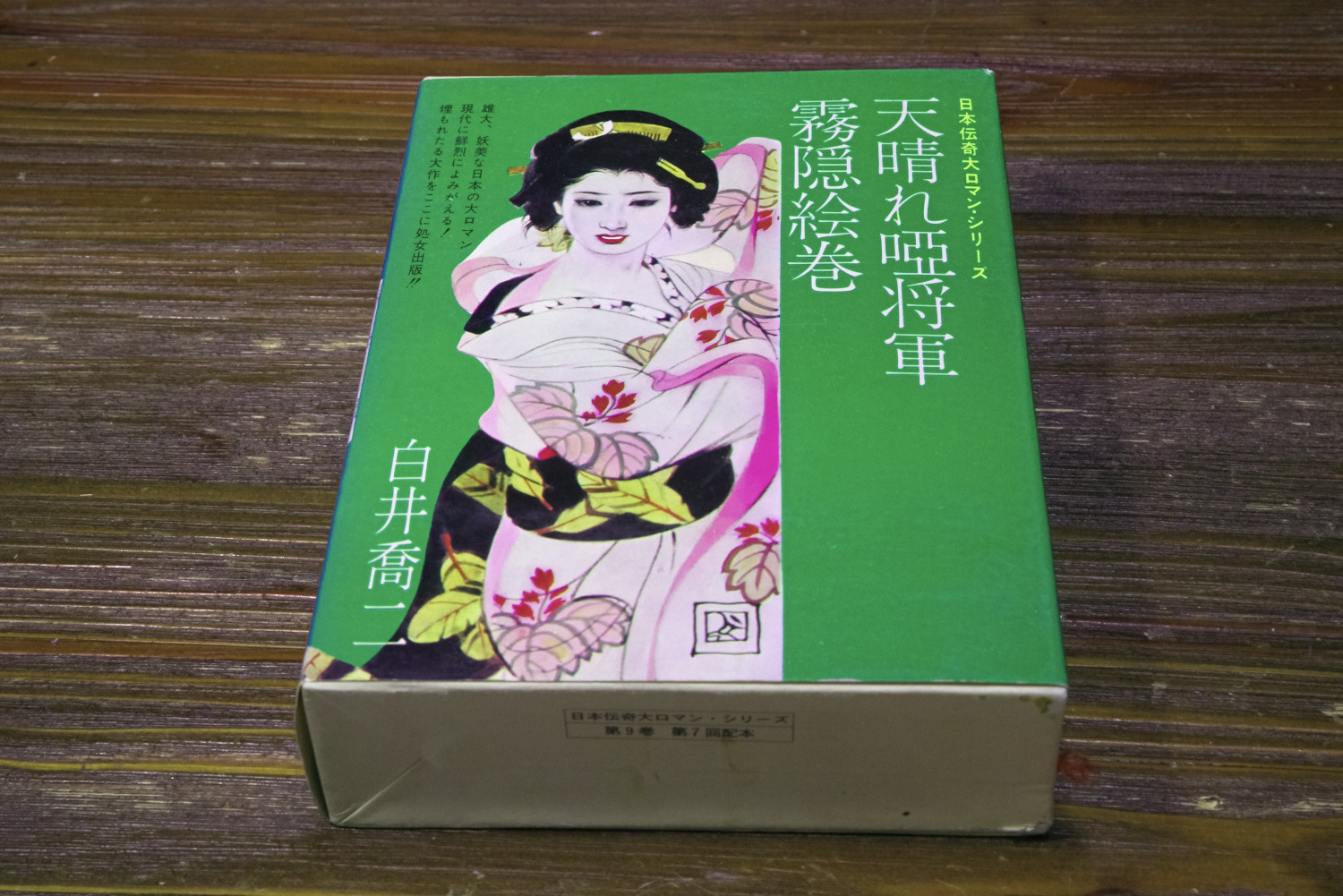

白井喬二の「霧隠繪巻」

白井喬二の「霧隠繪巻」を読了。元々、「真説霧隠才蔵」という題で、京都新聞の夕刊に昭和26年8月10日から昭和27年8月27日までに連載されたもの。その後講談社から単行本が出た時も「真説霧隠才蔵」のままでしたが、昭和45年に立風書房から出た時に「霧隠繪巻」に改題されています。単に改題されただけでなく、この時加筆削除が行われています。白井の真田十勇士を扱った作品には、他に猿飛佐助を主人公とする「帰去来峠」があります。でも二つを比べると、物語としては「霧隠繪巻」の方がはるかに面白いです。ただ、どちらの作品でも忍者である猿飛佐助・霧隠才蔵と、お城の中のお姫様が関わり合うという設定があり、共通点を感じます。この物語では、徳川方として、阿茶局(あちゃのつぼね)と河原大隅が登場し、関ヶ原の戦いが終わって大坂冬の陣が始まるまでの、東西の緊張した雰囲気の中で、真田党の一員である霧隠才蔵とはりあう様が描かれます。元々は紀州浅野藩のお姫様であった照花姫が、実の母を連れて浅野藩を出奔し、霧隠才蔵の師匠に付いて忍術を習い、結局小照乙女(こてるおとめ)と名を変えて、才蔵の妻になります。物語は、大坂冬の陣までで終わっていて、そこで才蔵は真田幸村と別れて、小照乙女と共に身を隠す所で終わっています。

白井喬二の「霧隠繪巻」を読了。元々、「真説霧隠才蔵」という題で、京都新聞の夕刊に昭和26年8月10日から昭和27年8月27日までに連載されたもの。その後講談社から単行本が出た時も「真説霧隠才蔵」のままでしたが、昭和45年に立風書房から出た時に「霧隠繪巻」に改題されています。単に改題されただけでなく、この時加筆削除が行われています。白井の真田十勇士を扱った作品には、他に猿飛佐助を主人公とする「帰去来峠」があります。でも二つを比べると、物語としては「霧隠繪巻」の方がはるかに面白いです。ただ、どちらの作品でも忍者である猿飛佐助・霧隠才蔵と、お城の中のお姫様が関わり合うという設定があり、共通点を感じます。この物語では、徳川方として、阿茶局(あちゃのつぼね)と河原大隅が登場し、関ヶ原の戦いが終わって大坂冬の陣が始まるまでの、東西の緊張した雰囲気の中で、真田党の一員である霧隠才蔵とはりあう様が描かれます。元々は紀州浅野藩のお姫様であった照花姫が、実の母を連れて浅野藩を出奔し、霧隠才蔵の師匠に付いて忍術を習い、結局小照乙女(こてるおとめ)と名を変えて、才蔵の妻になります。物語は、大坂冬の陣までで終わっていて、そこで才蔵は真田幸村と別れて、小照乙女と共に身を隠す所で終わっています。