今日の落語、桂文治の「お血脈」。ここのところ三遊亭圓生の珍しい噺ばかり聴いていて、ちょっと落語らしくない噺が多かったのですが、久し振りに落語らしい落語を聴いたように思います。十代目桂文治は初めて聴きますが、悪くないですね。お噺は、長野の善光寺の「お血脈」という縁起物の噺で、これがあるために御利益で極楽に行く人ばかりが増え、地獄が暇になってしかたがないため、閻魔大王が、地獄に数多くいる盗人の中から、石川五右衛門を選び出して、このお血脈を盗みに行かせます。石川五右衛門は首尾良くお血脈を盗み出したのですが、それで地獄へ戻る筈が、御利益で極楽へ行ってしまった、というオチです。

今日の落語、桂文治の「お血脈」。ここのところ三遊亭圓生の珍しい噺ばかり聴いていて、ちょっと落語らしくない噺が多かったのですが、久し振りに落語らしい落語を聴いたように思います。十代目桂文治は初めて聴きますが、悪くないですね。お噺は、長野の善光寺の「お血脈」という縁起物の噺で、これがあるために御利益で極楽に行く人ばかりが増え、地獄が暇になってしかたがないため、閻魔大王が、地獄に数多くいる盗人の中から、石川五右衛門を選び出して、このお血脈を盗みに行かせます。石川五右衛門は首尾良くお血脈を盗み出したのですが、それで地獄へ戻る筈が、御利益で極楽へ行ってしまった、というオチです。

投稿者: kanrisha

白井喬二の「伊達事変」

白井喬二の「伊達事変」(前・後)を読了。いわゆる「伊達騒動」を舞台にして、主人公三澤頼母の恋と人生を描くもの。「伊達騒動」を扱った小説としては山本周五郎の「樅ノ木は残った」が有名で、事件の張本人とされてきた原田甲斐を善人のように描き、NHKの大河ドラマにもなりました。(1970年)この大河ドラマ、見ていた筈ですが記憶にありません。しかし、原田甲斐が善人で伊達騒動が老中酒井雅楽頭の陰謀であったとするのは、歴史の書き換えのように思います。白井喬二は原田甲斐について、「兵部大輔(伊達宗勝)の傀儡」とばっさり斬っています。

白井喬二の「伊達事変」(前・後)を読了。いわゆる「伊達騒動」を舞台にして、主人公三澤頼母の恋と人生を描くもの。「伊達騒動」を扱った小説としては山本周五郎の「樅ノ木は残った」が有名で、事件の張本人とされてきた原田甲斐を善人のように描き、NHKの大河ドラマにもなりました。(1970年)この大河ドラマ、見ていた筈ですが記憶にありません。しかし、原田甲斐が善人で伊達騒動が老中酒井雅楽頭の陰謀であったとするのは、歴史の書き換えのように思います。白井喬二は原田甲斐について、「兵部大輔(伊達宗勝)の傀儡」とばっさり斬っています。

主人公である三澤頼母は、妹が伊達輝宗の側室であったためあてがい扶持をもらって暮らしていました。許嫁である駒北庄八郎の娘である雪乃が突然江戸屋敷へ出府することになり、頼母との結婚が曖昧にされます。実は雪乃は藩主輝宗のご乱行の実態を探るために、江戸に送り込まれたのでした。頼母には望四郎という弟がいますが、これが無頼の徒で、頼母に金をせびったり、頼母を敵の手に売り渡したりと碌なことをしません。ですが、本音型の人間で何故か憎めない役どころになっています。頼母自身は、白井作品の主人公としては中途半端な設定で、剣は弱くはありませんが、そこそこで、また正義感からというより自分の恋情一本で行動します。伊達藩が色々大騒ぎになるのですが、頼母自身はそのためには主体的には行動せず、むしろ輝宗を諫める諌死役を強制されそうになったりと、政争の中で翻弄されます。ついには刃傷沙汰を起こして捕まって10年間牢に入れられたりします。色々あって、牢を出た頼母は、雪乃と再会し、そこで雪乃が実は自分を救ってくれたことを知り、満足して死ぬ(敵討ちに狙われていました)筈でしたが、生き延びた所で小説は終わります。昭和17年の出版で、脱字が多く、またページが10ページくらい重複していたりと、本としての品質が非常に悪いです。

白井喬二の「捕物時代相」

白井喬二の「文学者の発言」

白井喬二の「文学者の発言」を読了。昭和21年9月という、太平洋戦争に負けて1年ちょっとで出された本です。わざと、「従軍作家より国民へ捧ぐ」に続けて読みました。戦争中、軍部の宣伝役として利用され、また「瑞穂太平記」のようなある意味時局迎合的な小説を書いていた白井が、戦後すぐにどのような発言をしているかに興味ありました。白井は自分自身があまり戦争に協力した、とは思っていなかったようで、講演などもほとんどしていない、と書いています。もちろん白井の時局迎合ぶりは、吉川英治のような露骨なものでなかったのは確かですが。(吉川英治の「宮本武蔵」には戦前版と戦後版があり、今読まれているのは戦後版の方です。戦後版は戦前版に比べると、天皇について書いたものがばっさり削除されたり、神功皇后の三韓征伐が三韓へお渡りになる、になったり暴力的な表現が弱められていたり、色々と書き換えられています。)

白井喬二の「文学者の発言」を読了。昭和21年9月という、太平洋戦争に負けて1年ちょっとで出された本です。わざと、「従軍作家より国民へ捧ぐ」に続けて読みました。戦争中、軍部の宣伝役として利用され、また「瑞穂太平記」のようなある意味時局迎合的な小説を書いていた白井が、戦後すぐにどのような発言をしているかに興味ありました。白井は自分自身があまり戦争に協力した、とは思っていなかったようで、講演などもほとんどしていない、と書いています。もちろん白井の時局迎合ぶりは、吉川英治のような露骨なものでなかったのは確かですが。(吉川英治の「宮本武蔵」には戦前版と戦後版があり、今読まれているのは戦後版の方です。戦後版は戦前版に比べると、天皇について書いたものがばっさり削除されたり、神功皇后の三韓征伐が三韓へお渡りになる、になったり暴力的な表現が弱められていたり、色々と書き換えられています。)

収録されている中では「具体案ばかりの発言」が面白く、そのタイトル通り、本当に具体案がいくつも提案されています。その中には、ラジオで国会のやりとりを中継しろ、などというのもあります。実際にラジオの国会中継が実現するのは1952年なので、かなり先見の明があります。また、国が「翻訳局」みたいなものを作って、全国に翻訳図書館を作って国民の教育に資するようにせよ、などもなかなかうなずける提案です。さらには、小学校の初等から論理学を教えろ、という提案もしています。

戦後は「大衆」の時代になり、大衆文芸の創始者である白井にとっては我が世の春が来た筈ですが、事実としては戦後は白井は忘れられた作家になってしまいます。ある意味歴史の皮肉のようです。

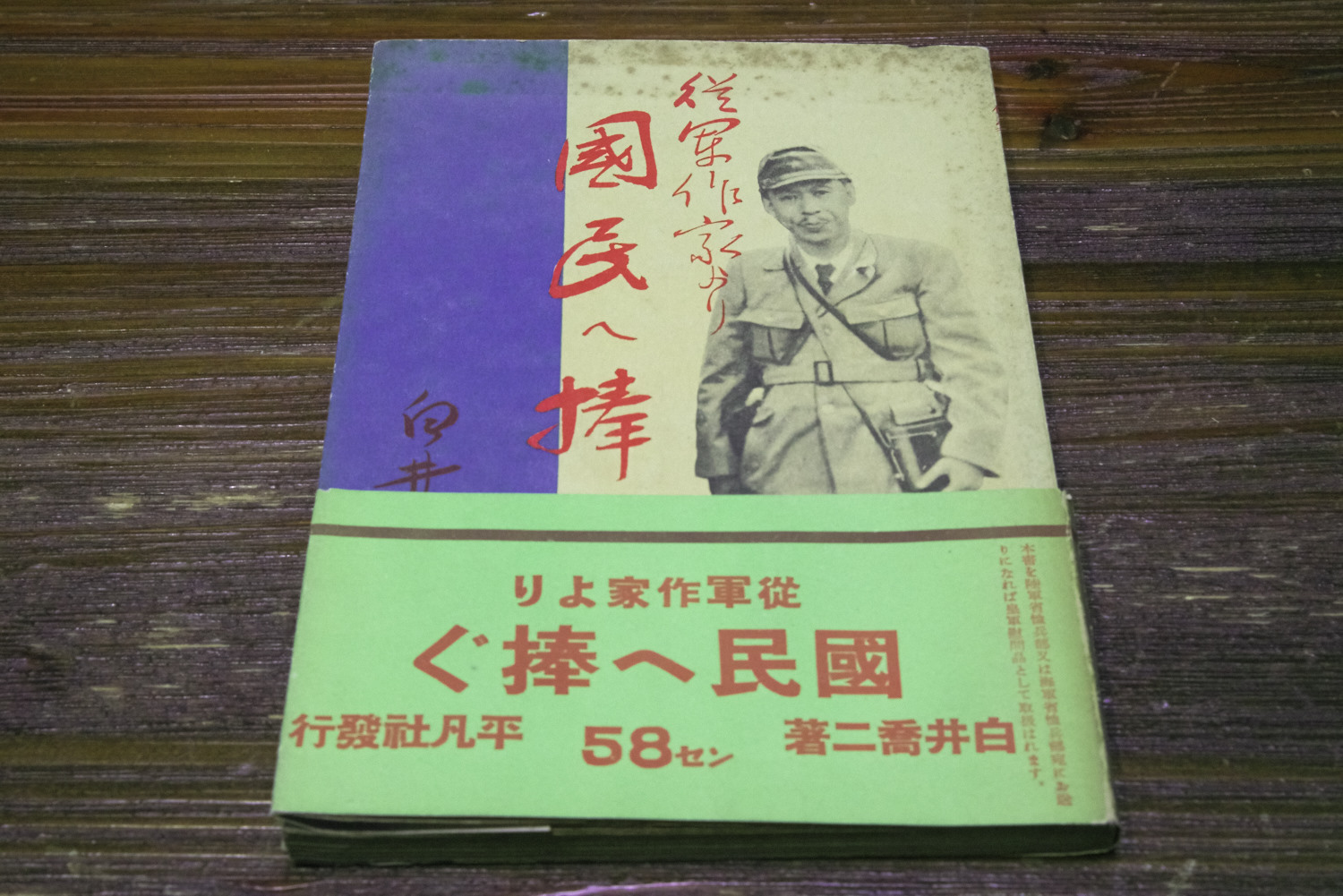

白井喬二の「従軍作家より国民へ捧ぐ」

白井喬二の「従軍作家より国民へ捧ぐ」を読了。昭和13年(1938年)11月に平凡社から出たもの。この年の8月に、白井はいわゆるペン部隊の一人として、陸海軍と内閣情報室がお膳立てした、文士の中国戦線視察に参加し、その時の体験を綴ったものです。参加した文士の中で真っ先に手記を出版したのが白井喬二です。なお、この時の経緯は、陸海軍と内閣情報室はあくまでお膳立てであり、「ご希望があれば…」という感じで慫慂したら、呼び出された文士全員が手を挙げた、ということが真相のようです。白井は陸軍班に入れられ、中国南方戦線の各地を回りますが、単に戦争の跡を視察したというに留まらず、揚子江を船で遡行していた時には敵の激しい砲撃を受け、危うく船が被弾しかけたりしていますし、上海から、爆撃に行く爆撃機に同乗したりしています。この「ペン部隊」以降、文士の戦争描写は、否が応でも肯定的なものばかりに成ってしまいます。文中、おそらく軍の検閲で削除されたと思われる箇所がいくつかあって、生々しさを感じます。なお、本書の後に、子供向けの従軍記として「愛児通信」というものが出版されることが巻末に予告されていますが、国会図書館で検索しても出てこず、実際に出版されたかどうか不明です。

白井喬二の「従軍作家より国民へ捧ぐ」を読了。昭和13年(1938年)11月に平凡社から出たもの。この年の8月に、白井はいわゆるペン部隊の一人として、陸海軍と内閣情報室がお膳立てした、文士の中国戦線視察に参加し、その時の体験を綴ったものです。参加した文士の中で真っ先に手記を出版したのが白井喬二です。なお、この時の経緯は、陸海軍と内閣情報室はあくまでお膳立てであり、「ご希望があれば…」という感じで慫慂したら、呼び出された文士全員が手を挙げた、ということが真相のようです。白井は陸軍班に入れられ、中国南方戦線の各地を回りますが、単に戦争の跡を視察したというに留まらず、揚子江を船で遡行していた時には敵の激しい砲撃を受け、危うく船が被弾しかけたりしていますし、上海から、爆撃に行く爆撃機に同乗したりしています。この「ペン部隊」以降、文士の戦争描写は、否が応でも肯定的なものばかりに成ってしまいます。文中、おそらく軍の検閲で削除されたと思われる箇所がいくつかあって、生々しさを感じます。なお、本書の後に、子供向けの従軍記として「愛児通信」というものが出版されることが巻末に予告されていますが、国会図書館で検索しても出てこず、実際に出版されたかどうか不明です。

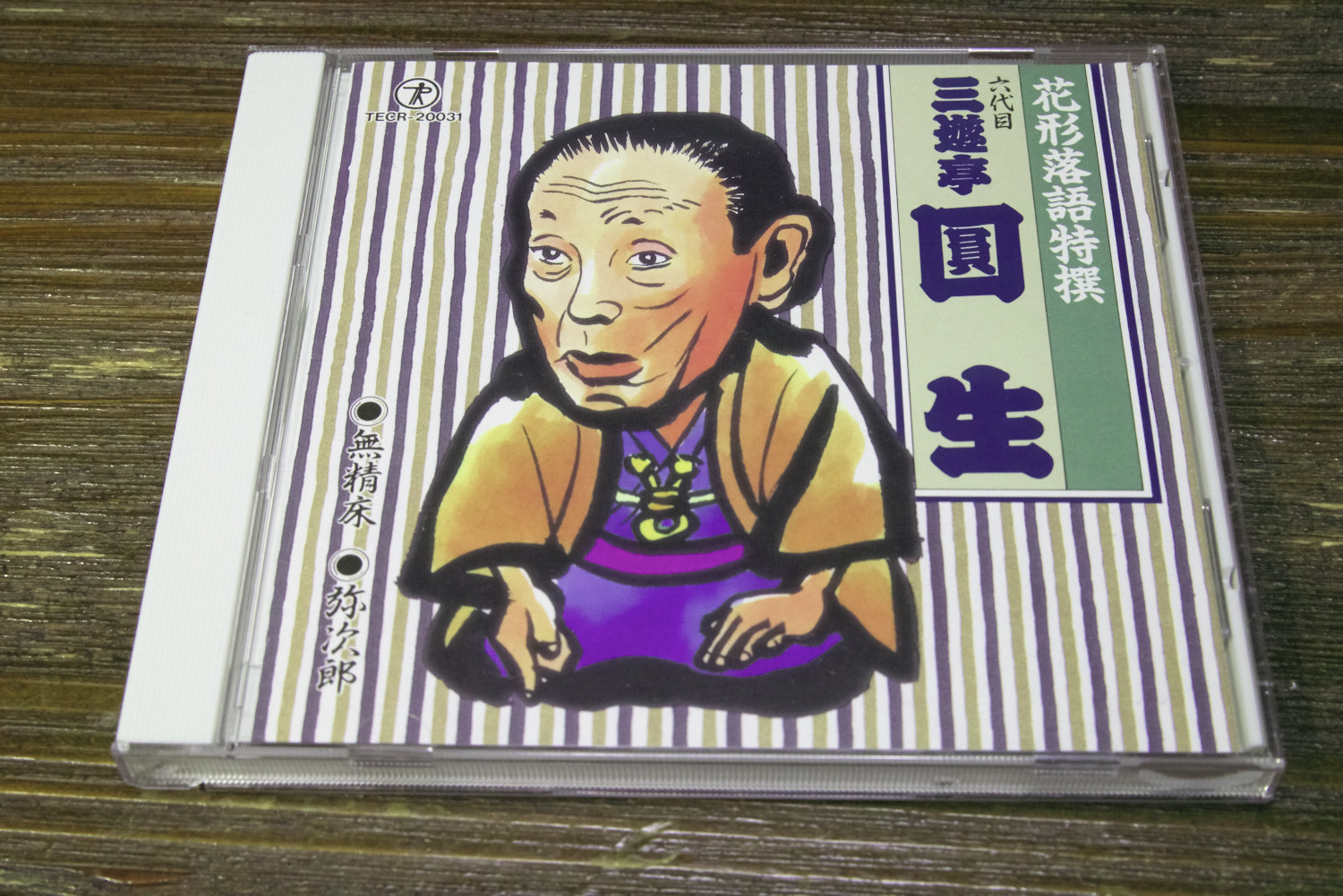

三遊亭圓生の「無精床、弥次郎」

本日の落語、三遊亭圓生の「無精床、弥次郎」。

本日の落語、三遊亭圓生の「無精床、弥次郎」。

「無精床」はタイトル通り、無精な親方のいる床屋の噺です。顔に載せる手ぬぐいは熱すぎるし、頭を濡らす水の桶にはボウフラがわいている、挙げ句の果ては客の顔を切ってしまうけど、「なあに、縫うほどじゃない」というひどいオチ。

「弥次郎」は嘘ばかりついている男の噺で、奥州に武者修行に行った時に恐山を夜中に越えようとしたら山賊に襲われ、三間(=5.5m)四方の石を小脇に抱えては岩をちぎっては投げ、と無茶苦茶。続いて大イノシシに襲われたが、イノシシのキ○タマをつかんで悶絶させると、腹の中から子イノシシが16匹出てきて、四四十六だという。おい、そりゃ雄のイノシシだろう、と突っ込むと「そこが畜生の浅ましさ」でごまかしてしまいます。

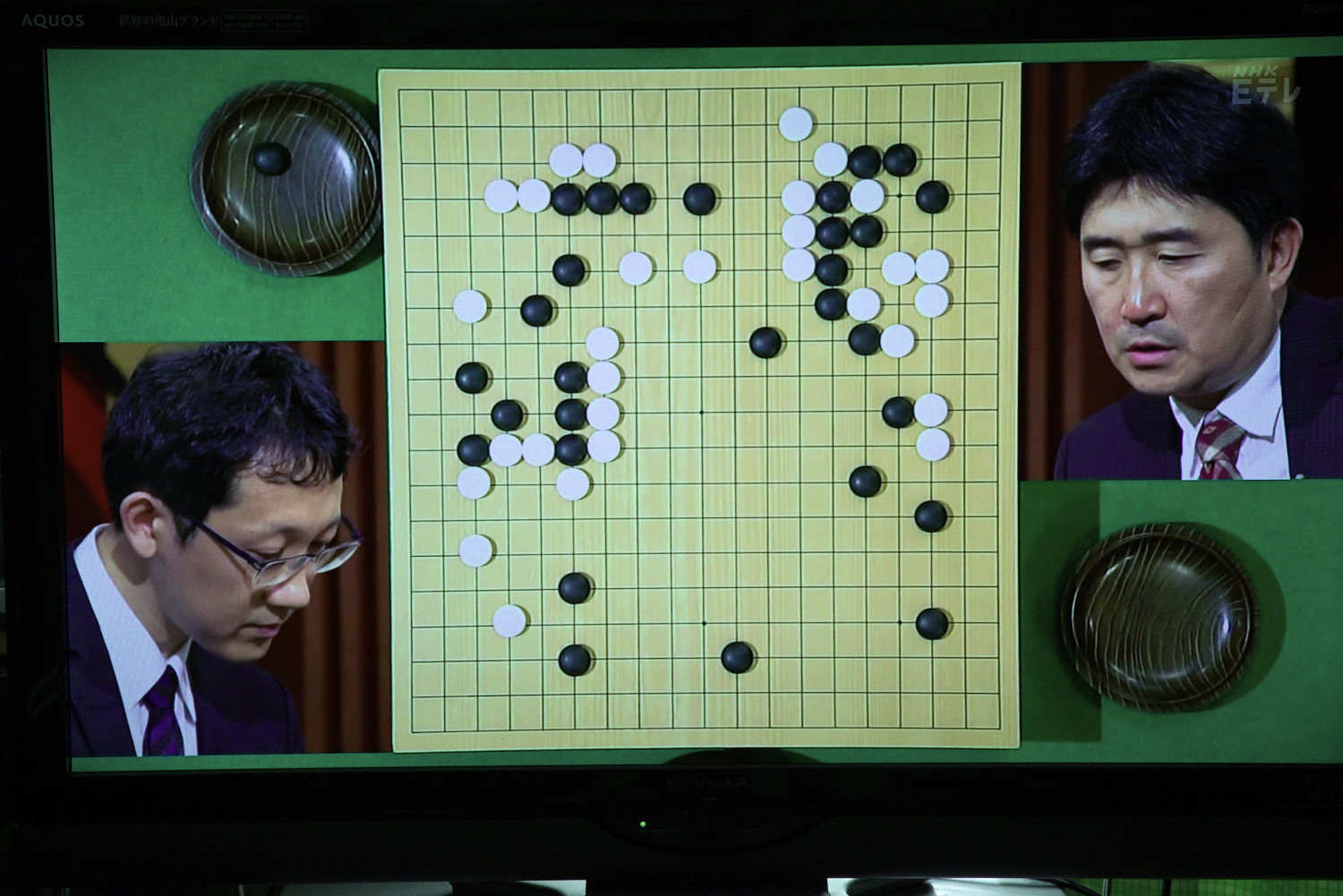

NHK杯戦囲碁 河野臨9段 対 柳時熏9段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が河野臨9段、白が柳時熏9段で、タイトル経験者同士の重厚な組み合わせです。特に河野9段は棋聖戦の挑戦者にも決まり、好調です。布石は黒が右上隅、右下隅とも同じ方向の小目という珍しいもの。右上隅のツケヒキ定石で黒が一間に開いて受ける代わりに覗くのはよく見かけますが、付けていったのが珍しい打ち方です。黒はさらにそこから延びて覗きましたが、白は継がずに左を押しました。白からは、黒を切断する手が残りましたが、黒はそれを守らずに中央にケイマしました。白はすかさず右辺に割り打ちし、黒が隅から詰めたのに二間に開き、黒が上から圧迫してきたのに対し、更に上に二間に開いて黒の切断を狙いました。結局黒は守る手を打たざるを得なくなり、右辺の白を固めてしまいました。この結果は白がうまく打っています。黒は挽回のため、多少無理気味でしたが上辺に深く打ち込みました。この黒に対し白は上から圧迫し、黒は左辺になだれ込んで活きにいきました。白は左辺の眼を取りつつ、劫付きですが、黒の切断にいきました。これに対し、黒は白の中央で二間に飛んでいる所を切断にいき、逆襲しました。白は中央の黒の囲みを切断して下辺の黒模様になだれ込みました。結果として攻め合いになり白は劫を継いで黒を切断し上辺の黒を取りました。しかし下辺の白は一手違いで取られてしまいました。お互いにすごい抜き後ができましたが、この別れはほぼ互角でした。寄せに入って右上隅に黒が先着したのが大きく右辺の白が多少寄り付かれてしまいました。これで黒が優勢になったようで、終わってみたら黒の2目半勝ちでした。プロらしい好局でした。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が河野臨9段、白が柳時熏9段で、タイトル経験者同士の重厚な組み合わせです。特に河野9段は棋聖戦の挑戦者にも決まり、好調です。布石は黒が右上隅、右下隅とも同じ方向の小目という珍しいもの。右上隅のツケヒキ定石で黒が一間に開いて受ける代わりに覗くのはよく見かけますが、付けていったのが珍しい打ち方です。黒はさらにそこから延びて覗きましたが、白は継がずに左を押しました。白からは、黒を切断する手が残りましたが、黒はそれを守らずに中央にケイマしました。白はすかさず右辺に割り打ちし、黒が隅から詰めたのに二間に開き、黒が上から圧迫してきたのに対し、更に上に二間に開いて黒の切断を狙いました。結局黒は守る手を打たざるを得なくなり、右辺の白を固めてしまいました。この結果は白がうまく打っています。黒は挽回のため、多少無理気味でしたが上辺に深く打ち込みました。この黒に対し白は上から圧迫し、黒は左辺になだれ込んで活きにいきました。白は左辺の眼を取りつつ、劫付きですが、黒の切断にいきました。これに対し、黒は白の中央で二間に飛んでいる所を切断にいき、逆襲しました。白は中央の黒の囲みを切断して下辺の黒模様になだれ込みました。結果として攻め合いになり白は劫を継いで黒を切断し上辺の黒を取りました。しかし下辺の白は一手違いで取られてしまいました。お互いにすごい抜き後ができましたが、この別れはほぼ互角でした。寄せに入って右上隅に黒が先着したのが大きく右辺の白が多少寄り付かれてしまいました。これで黒が優勢になったようで、終わってみたら黒の2目半勝ちでした。プロらしい好局でした。

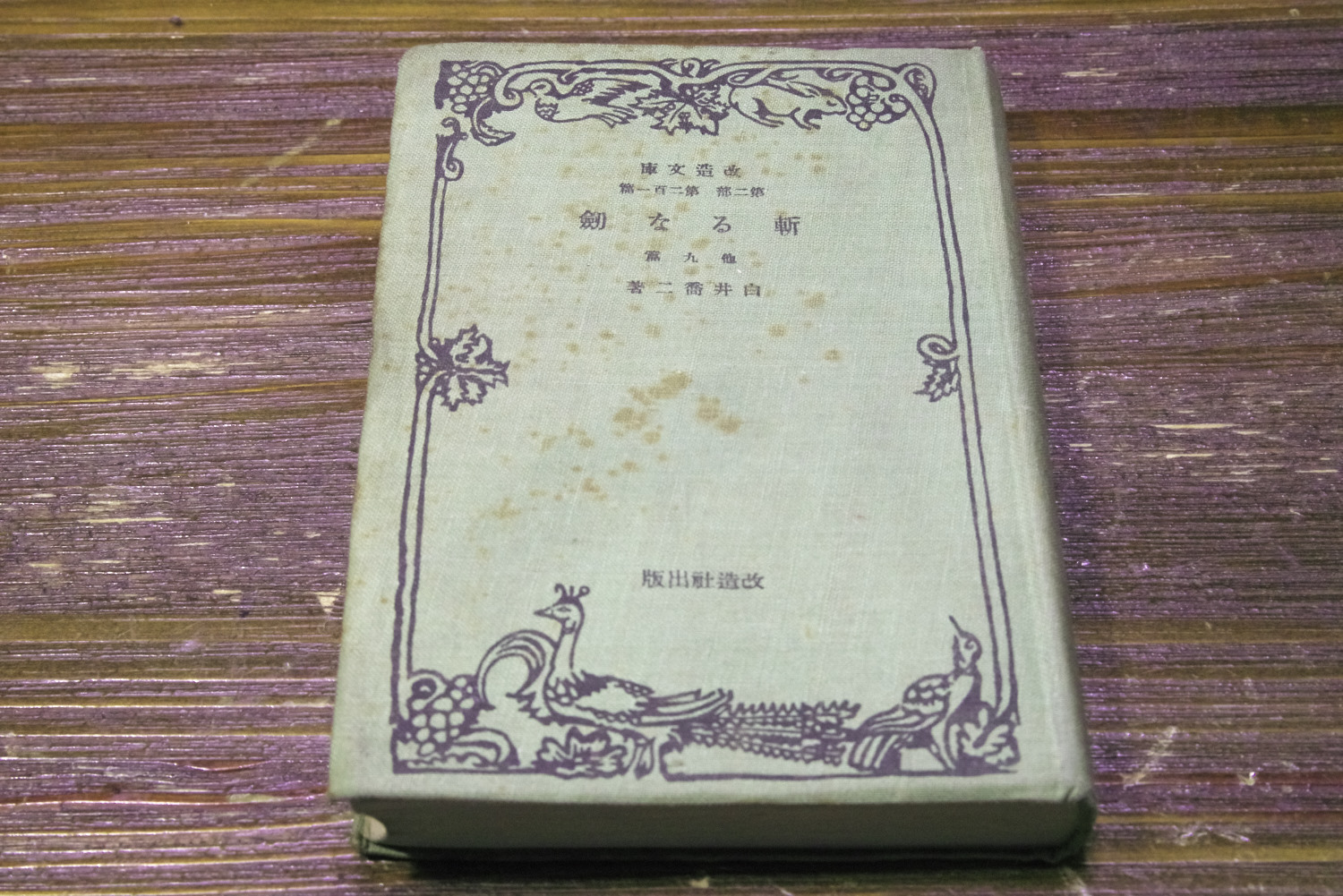

白井喬二の「斬るな剣」

白井喬二の「斬るな剣」を読了。1933年に改造社の改造文庫で出たもの。「斬るな剣」、「悪華落人」、「国入り三吉」、「職追ひ剣」、「或日の大膳」、「薫風の髭噺」、「油屋円次の死」、「邪魂草」、「和睦」、「目明き藤五郎」を収録。「斬るな剣」、「悪華落人」、「和睦」の3作のみ未読で後は既に読んでいます。

白井喬二の「斬るな剣」を読了。1933年に改造社の改造文庫で出たもの。「斬るな剣」、「悪華落人」、「国入り三吉」、「職追ひ剣」、「或日の大膳」、「薫風の髭噺」、「油屋円次の死」、「邪魂草」、「和睦」、「目明き藤五郎」を収録。「斬るな剣」、「悪華落人」、「和睦」の3作のみ未読で後は既に読んでいます。

「斬るな剣」は、なかなか不思議な話で、父親が生涯かけて作り出した新式の狼煙が領主に採用されて、報奨金も出ることになり、またお召し抱えということになって代官がやってきますが、何故かその父親が屠腹して死んでしまいます。父の遺書によると、昔父が仕官していた時に酒の上の喧嘩である者を斬り、逐電しますが、その時に父に公金拐帯の嫌疑をかぶせたものがあり、父は戻ってきてその噂を流した者も斬って再度逐電します。ところが今度やって来た代官がその斬った者の甥だということで、顔を合わせることができなくて自害したものでした。長男の仟之丞は父の今際の際に、生涯に一度しか剣を振るってはならないという遺言を受けます。その後、その代官が無理矢理やって来て、仟之丞の父が死んだことを知り、また仇であることも知ります。そこで仟之丞とその弟の百次郎がその代官と対立しますが、代官は逃げていきます。ところが、その代官が誰かに殺されてしまい、その容疑が兄弟にかかります。兄弟はそれぞれ逃げて、二人が別々に、ごろつきの博打打ちの世話になりますが、実はその片方は亡父に公金拐帯の濡れ衣を着せた者で、もう片方は代官殺しの真犯人ですが、兄弟の二人ともがその両方の博打打ちに世話になってその義理で、博打打ちを斬ることができない、という話です。仟之丞が剣の腕をふるえなくて葛藤する所は面白いですが、全体としては話が途中で腰砕けになっているような印象を受けます。

「悪華落人」は、赤穂浪士の討ち入りの時に、浅野家の家老藤井又左衛門の邸宅に吉良家からの間者として入り込んで、そのうちに吉良上野介が討ち入られて死んでしまい、そのため自分の身分もばれて逃げ出した男の話です。この設定自体がかなり変わっています。

「和睦」は若き日の伊達政宗の物語で、政宗の父の伊達輝宗と戦った二本松右京之進が和睦と称して、その会見で輝宗を人質に取って逃げたのを、政宗が輝宗が刺されるのを承知で右京之進を追いかけ、結局これを討つ話です。

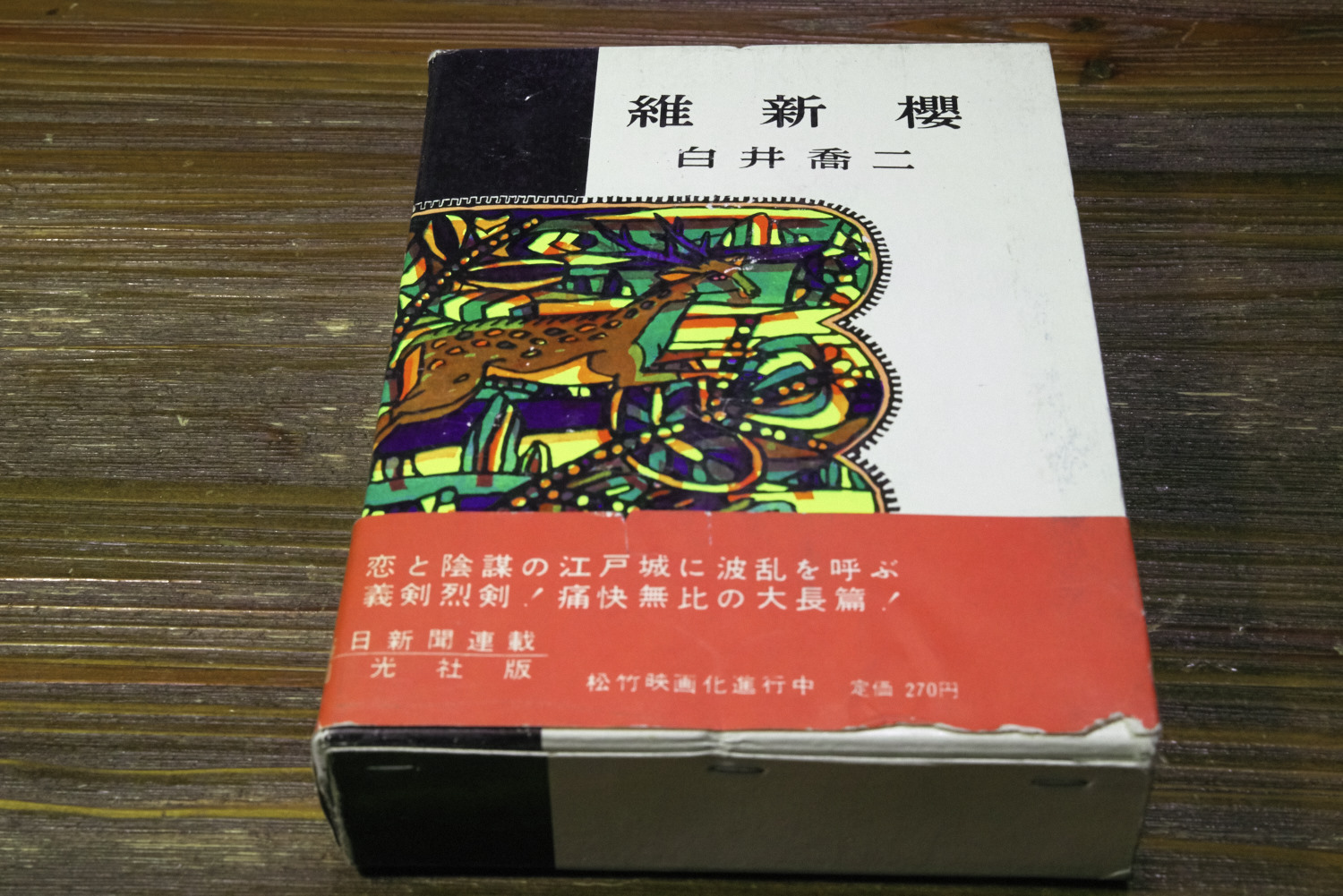

白井喬二の「維新櫻」

白井喬二の「維新櫻」を読了。1957年に出版されていますが、明らかに戦前の作品で、何故それがわかるかというと、1940年に松竹で映画化されているからです。主人公は、白井作品には珍しく悪漢タイプで、元禄時代に貨幣の質を落としてインフレを招いて新井白石に糾弾された荻原秀重の子孫である於木奈照之助です。照之助は幕府に偽名で仕官して、秘かに幕府の書物を調べて先祖の汚名を晴らそうとしますが、仕官が決まる場で、新井白石の子孫である新井覚三に秀重の子孫であることを暴露され、覚三ともう一人を斬り殺して逃亡します。そういう展開なんですが、しかし途中から主人公は次第に、島甲斐左近の甥である美少年の室生数馬になっていきます。数馬は最初は照之助とは斬り合いをする関係でしたが、物語の後半ではふとしたことから、照之助の女房のお千代が秘かに盗み出した幕府が隠匿していた書物を読むことで、荻原秀重の政策が実は先見性のあったものであることを知り、ついには幕府に対して建白書を書くようになります。ちょっと白井作品には珍しくストーリーとしては破綻気味ですが、この時代に荻原秀重の再評価をしているのが先見性があると思います。荻原秀重は新井白石が賄賂を受けていたなどと書いたので悪評が定着していましたが、実は金本位制を飛び越えて、江戸時代に既に管理通貨制度を実施しようとした程進歩的な人であり、今で言えばリフレ派でした。(これに対し、荻原秀重の後、幕府の財政を担当した新井白石により、世の中はデフレになりました。)更には、長く佐渡奉行を勤め、金の産出量が激減していた佐渡金山を立て直しています。佐渡奉行が出てくる白井作品はこれで三作目で、何故白井が佐渡金山にここまで関心が深いのかが興味深い所です。

白井喬二の「維新櫻」を読了。1957年に出版されていますが、明らかに戦前の作品で、何故それがわかるかというと、1940年に松竹で映画化されているからです。主人公は、白井作品には珍しく悪漢タイプで、元禄時代に貨幣の質を落としてインフレを招いて新井白石に糾弾された荻原秀重の子孫である於木奈照之助です。照之助は幕府に偽名で仕官して、秘かに幕府の書物を調べて先祖の汚名を晴らそうとしますが、仕官が決まる場で、新井白石の子孫である新井覚三に秀重の子孫であることを暴露され、覚三ともう一人を斬り殺して逃亡します。そういう展開なんですが、しかし途中から主人公は次第に、島甲斐左近の甥である美少年の室生数馬になっていきます。数馬は最初は照之助とは斬り合いをする関係でしたが、物語の後半ではふとしたことから、照之助の女房のお千代が秘かに盗み出した幕府が隠匿していた書物を読むことで、荻原秀重の政策が実は先見性のあったものであることを知り、ついには幕府に対して建白書を書くようになります。ちょっと白井作品には珍しくストーリーとしては破綻気味ですが、この時代に荻原秀重の再評価をしているのが先見性があると思います。荻原秀重は新井白石が賄賂を受けていたなどと書いたので悪評が定着していましたが、実は金本位制を飛び越えて、江戸時代に既に管理通貨制度を実施しようとした程進歩的な人であり、今で言えばリフレ派でした。(これに対し、荻原秀重の後、幕府の財政を担当した新井白石により、世の中はデフレになりました。)更には、長く佐渡奉行を勤め、金の産出量が激減していた佐渡金山を立て直しています。佐渡奉行が出てくる白井作品はこれで三作目で、何故白井が佐渡金山にここまで関心が深いのかが興味深い所です。

白井喬二の「大衆文学の論業 此峰録」

白井喬二の「大衆文学の論業 此峰録」を読了、といっても斜め読み。白井喬二自身の文学に関する論考と、色々な評者の白井作品や白井自身についての論考を集めた本です。白井に関する研究書はほとんどというか皆無に近いので貴重です。この本を読んで、白井が始めたと言って良い「大衆文学」が、今やまったく堕落した別物に変わり果てたことを嘆かざるを得ない気持ちです。白井が一番活躍した大正末期から昭和初年の頃というのは、「エログロナンセンス」の時代ですが、白井は「ナンセンス」に関しては人後に落ちませんが、「エログロ」に関してはまったく痕跡も白井の作品には見ることができません。(戦後の作品は除く)同じく「大衆文芸」の同人であった国枝史郎がしばしば「グロ」に走っているのとは対照的です。

白井喬二の「大衆文学の論業 此峰録」を読了、といっても斜め読み。白井喬二自身の文学に関する論考と、色々な評者の白井作品や白井自身についての論考を集めた本です。白井に関する研究書はほとんどというか皆無に近いので貴重です。この本を読んで、白井が始めたと言って良い「大衆文学」が、今やまったく堕落した別物に変わり果てたことを嘆かざるを得ない気持ちです。白井が一番活躍した大正末期から昭和初年の頃というのは、「エログロナンセンス」の時代ですが、白井は「ナンセンス」に関しては人後に落ちませんが、「エログロ」に関してはまったく痕跡も白井の作品には見ることができません。(戦後の作品は除く)同じく「大衆文芸」の同人であった国枝史郎がしばしば「グロ」に走っているのとは対照的です。

後は白井がいわゆる「歴史小説」に否定的なのも面白いです。どんなに考証をしっかりやろうと、所詮「歴史」はその時々の為政者によって都合良く作られたもので、真実ではない、という認識です。

また収録された白井の作品の中で、「大衆文学百首(短歌)」が白井の本音が透けて見えてちょっと面白いです。いくつか引用します。

・読む者が多ければよしと そは然り だが大衆文学はそこが落とし穴

・真善美の 真を事実のことと思うか べったらやたら歴史小説栄ゆ

・圭三の「私の秘密」に出でたるに 元気おどろくの便り殺到 よぼよぼと思いおりしか

・机龍之助 武蔵は 歌舞伎に適すれど わが公太郎は適せず そこを見てくれ

・映画 テレビの 富士に立つ影の不できさに 愚鈍のわれも怫然としぬ

・戦死せし山中貞雄をしのぶかな 盤嶽の一生 あの巧さ 良心 映画のふるさと

・一生に一度の豪語いわしめよ われ一人書きおらば 形相はもっと変わっていたろうと

・振りむけば ノコギリ山の春霞 思い出の山 その独楽勝負

・若かりき 富士は愛鷹裾野原 この裾野原に立ちし日のユメ