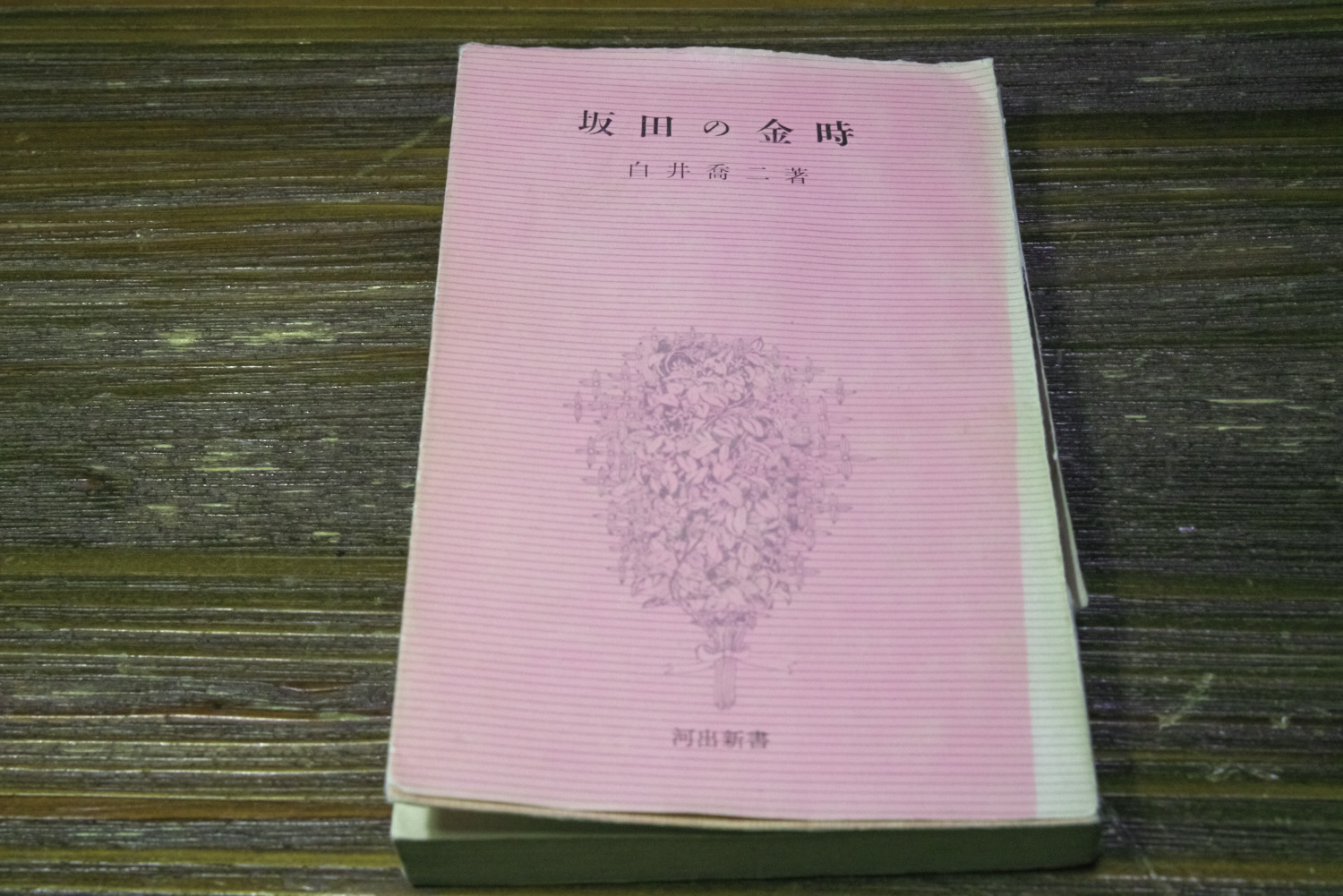

白井喬二の「白井喬二 戦後作品集 天の巻 坂田の金時」を読了。収録作品と初出は、「坂田金時」(大衆文潮、1949年6月)、「児雷也劇場」(オール読物、1951年6月)、「銀嶺先生」(オール読物、1950年4月)、「鋳掛松」(苦楽、1947年5月)、「毒の園」(苦楽、1948年1月)、「悪七兵衛」(週刊朝日、1950年1月)。(「苦楽」は戦前のものと戦後のものがあり、戦前のものには国枝史郎の「神州纐纈城」が連載されていたことで有名ですが、ここの「苦楽」は大佛次郎が戦後主宰したもの。)白井喬二の昭和20年代の作品を集めたものです。(天の巻以外に、地の巻、人の巻が出ています。)白井喬二は誰が見ても長篇型の作家ですが、この時期の白井喬二は、長篇を自ら封じて、短中篇ばかりを書いていました。本人曰く、「大魚の鱗の一枚一枚を書くような作業」ということです。その作品群は戦前の作品のように大向こうをうならせることはなかったですが、戦中の「瑞穂太平記」のような作品に比べると、むしろ私には好ましく思われます。「銀嶺先生」は忍者の小説を書いていて、東大で甲賀流忍法について講演した伊藤銀嶺という作家が、新聞社にほらを吹いたために、明治座で忍術の実演をやらされる羽目になり、見事に失敗するお話です。白井自身も「忍術己来也」を書いていて、人からは忍術が出来ると思われたことがあるみたいで、その辺の経験を活かして書いています。他の作品もそれなりに読み応えがあります。

白井喬二の「白井喬二 戦後作品集 天の巻 坂田の金時」を読了。収録作品と初出は、「坂田金時」(大衆文潮、1949年6月)、「児雷也劇場」(オール読物、1951年6月)、「銀嶺先生」(オール読物、1950年4月)、「鋳掛松」(苦楽、1947年5月)、「毒の園」(苦楽、1948年1月)、「悪七兵衛」(週刊朝日、1950年1月)。(「苦楽」は戦前のものと戦後のものがあり、戦前のものには国枝史郎の「神州纐纈城」が連載されていたことで有名ですが、ここの「苦楽」は大佛次郎が戦後主宰したもの。)白井喬二の昭和20年代の作品を集めたものです。(天の巻以外に、地の巻、人の巻が出ています。)白井喬二は誰が見ても長篇型の作家ですが、この時期の白井喬二は、長篇を自ら封じて、短中篇ばかりを書いていました。本人曰く、「大魚の鱗の一枚一枚を書くような作業」ということです。その作品群は戦前の作品のように大向こうをうならせることはなかったですが、戦中の「瑞穂太平記」のような作品に比べると、むしろ私には好ましく思われます。「銀嶺先生」は忍者の小説を書いていて、東大で甲賀流忍法について講演した伊藤銀嶺という作家が、新聞社にほらを吹いたために、明治座で忍術の実演をやらされる羽目になり、見事に失敗するお話です。白井自身も「忍術己来也」を書いていて、人からは忍術が出来ると思われたことがあるみたいで、その辺の経験を活かして書いています。他の作品もそれなりに読み応えがあります。

投稿者: kanrisha

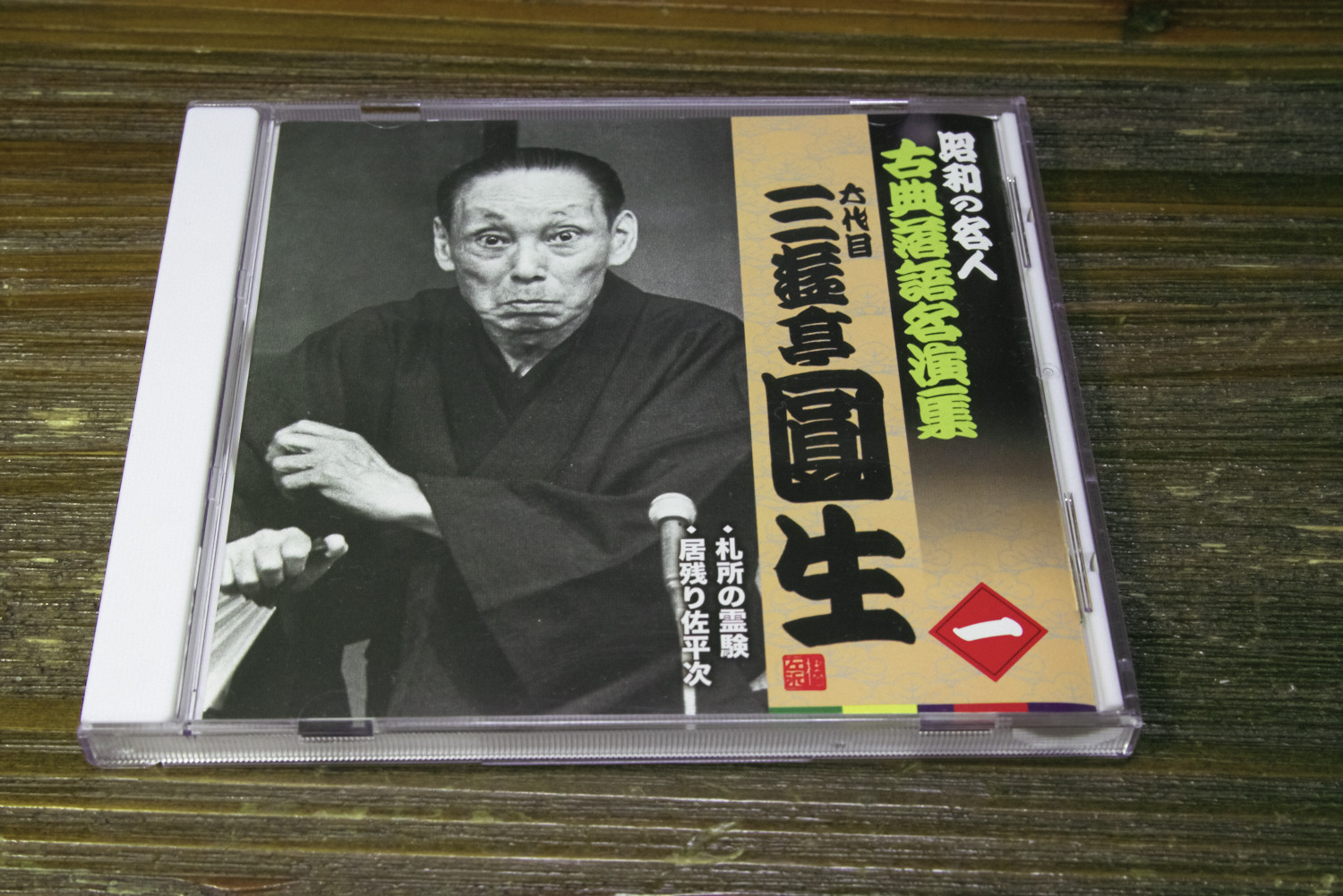

三遊亭圓生の「札所の霊験、居残り佐平次」

本日の落語、三遊亭圓生の「札所の霊験、居残り佐平次」。

本日の落語、三遊亭圓生の「札所の霊験、居残り佐平次」。

「札所の霊験」は本来もっと長い噺で、仇討ちの噺みたいですが、圓生が語っているのは途中までで、この途中までを聴くと、笑える所はまるでなく、オチも無く、ほとんど怪談噺です。遊女の小増が、水司(みずし)又市に恋人を斬殺され、又市は出奔し、小増はその後富士屋の旦那に見初められその妻になるが、富士屋は二度の火事で没落。夫婦と子供で越中の高岡に移るが、そこの寺の坊主が又市のなれの果てで、又市は小増にいいよって自分のものにし、富士屋の旦那を斬殺して、結局それがばれて、という陰惨な噺。

「居残り佐平次」は前に志ん朝で聴いていますが、圓生もさすがにうまく、佐平次のどこか憎めないキャラクターを見事に演じています。

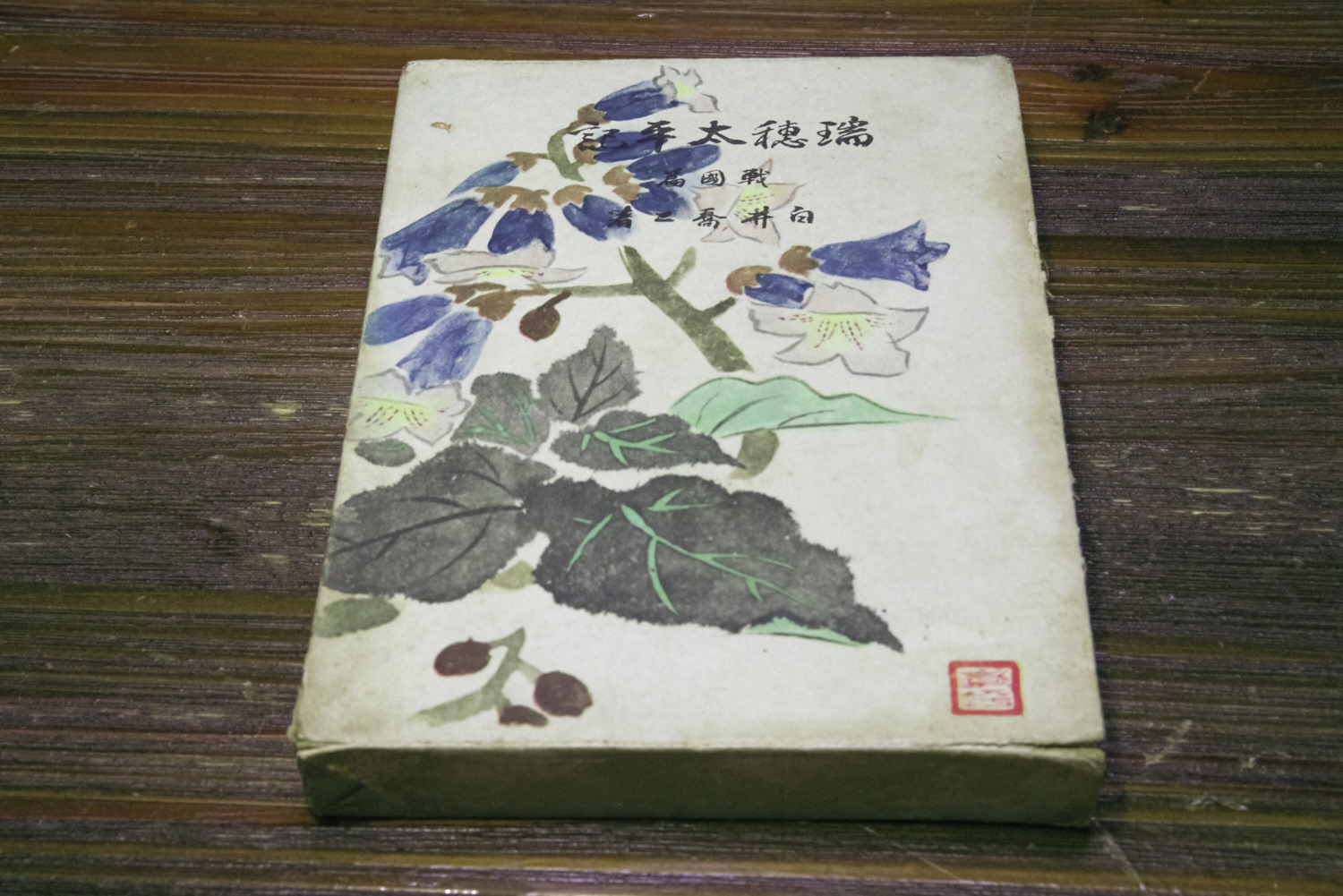

白井喬二の「瑞穂太平記」(戦国篇)

白井喬二の「瑞穂太平記」戦国篇読了。「桔梗大名」の明智光秀の物語が中途半端な所で終わってしまっていたので、この「瑞穂太平記」の戦国篇で続きが読めて良かったという感じです。それより興味深いのは、秀吉の天下統一までを長々書かないで、むしろ天下統一後の話がかなり詳しいことです。文禄・慶長の役は当然ですが、それより秀吉が原田孫七郎を台湾に派遣して、来降させようとしていたことや(これは最初、白井一流のほら話かと思っていましたが、歴史的事実でした)、呂宋助左衛門(納屋助左衛門)とのエピソードがかなり詳しく書かれています。まあ日本がアジア一帯に進出した時代に書かれたものですから、そういうバランスになったのかもしれません。最後は関ヶ原の戦いで、東軍が勝ちを収めるまでを描きます。

白井喬二の「瑞穂太平記」戦国篇読了。「桔梗大名」の明智光秀の物語が中途半端な所で終わってしまっていたので、この「瑞穂太平記」の戦国篇で続きが読めて良かったという感じです。それより興味深いのは、秀吉の天下統一までを長々書かないで、むしろ天下統一後の話がかなり詳しいことです。文禄・慶長の役は当然ですが、それより秀吉が原田孫七郎を台湾に派遣して、来降させようとしていたことや(これは最初、白井一流のほら話かと思っていましたが、歴史的事実でした)、呂宋助左衛門(納屋助左衛門)とのエピソードがかなり詳しく書かれています。まあ日本がアジア一帯に進出した時代に書かれたものですから、そういうバランスになったのかもしれません。最後は関ヶ原の戦いで、東軍が勝ちを収めるまでを描きます。

これで「瑞穂太平記」を全部読了しました。総じて、まあそれなりには面白いですが、白井作品としては他の素晴らしい作品に比べるとかなり落ちます。

三遊亭圓生の「鼠穴、三年目、鹿政談」

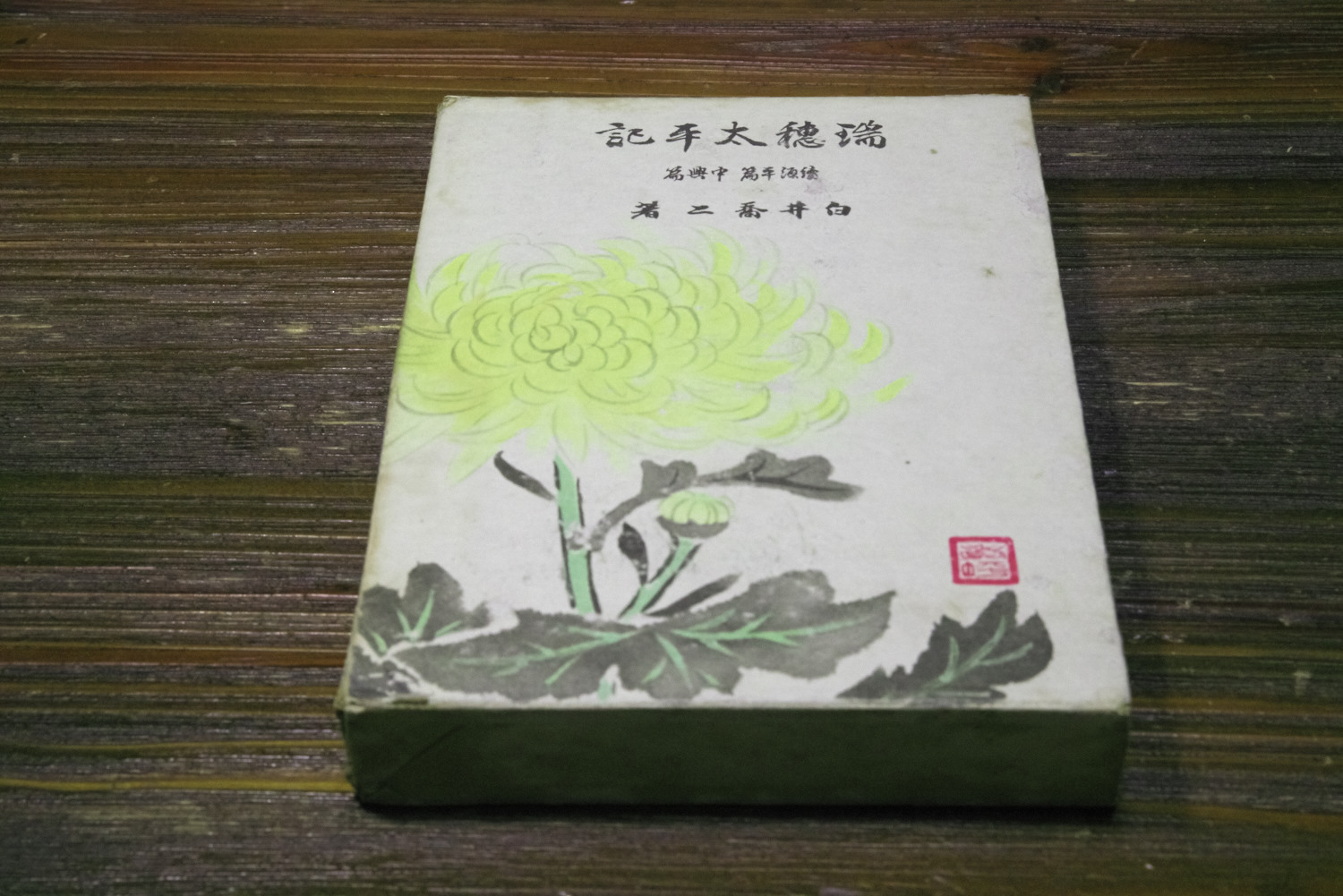

白井喬二の「瑞穂太平記」(続源平篇、中興篇)

白井喬二の「瑞穂太平記」第四巻、「続源平篇、中興篇」を読了。「続源平篇」は壇ノ浦の戦いから、義経が衣川で攻められて自害し、その後鎌倉幕府で頼朝の直系が三代で亡び、北条氏の政権になり、元寇があって、という所を描きます。「中興篇」はそのタイトル通り、後醍醐天皇の「建武の中興」を描きます。ただ、このお話しは「太平記」にもなるくらいですから、当然この巻の一部というボリュームでは不足気味で、かなり駆け足で話が進みます。あっという間に応仁の乱まで行ってしまいます。この「瑞穂太平記」の新聞連載は昭和15年から始まっていますが、やはり白井の時局迎合小説という面は否定できないです。私としては国民に訓戒を垂れるがごときお話しは白井らしくないと思います。

白井喬二の「瑞穂太平記」第四巻、「続源平篇、中興篇」を読了。「続源平篇」は壇ノ浦の戦いから、義経が衣川で攻められて自害し、その後鎌倉幕府で頼朝の直系が三代で亡び、北条氏の政権になり、元寇があって、という所を描きます。「中興篇」はそのタイトル通り、後醍醐天皇の「建武の中興」を描きます。ただ、このお話しは「太平記」にもなるくらいですから、当然この巻の一部というボリュームでは不足気味で、かなり駆け足で話が進みます。あっという間に応仁の乱まで行ってしまいます。この「瑞穂太平記」の新聞連載は昭和15年から始まっていますが、やはり白井の時局迎合小説という面は否定できないです。私としては国民に訓戒を垂れるがごときお話しは白井らしくないと思います。

三遊亭圓生の「淀五郎、品川心中」

本日の落語、三遊亭圓生の「淀五郎、品川心中」。

本日の落語、三遊亭圓生の「淀五郎、品川心中」。

圓生の「淀五郎」は二回目です。名優の中村仲蔵が、忠臣蔵の塩谷判官に抜擢されたはいいが、ベテランの役者に演技がまずいため、舞台で相手にしてもらえない若い役者にアドバイスをする噺です。その役者は仲蔵のアドバイスを受けて一晩じっくり演技を考え、見事次の日に塩谷判官の役をこなします。

「品川心中」は以前志ん朝で聴いています。本当は後半まである噺ですが、後半を演じる人はほとんどいないようで、この圓生のCDでも前半までです。聴き所は、遊女と心中しようとしたけど、遊女は心中を取りやめて一人だけ海に落とされた男が、ずぶ濡れのまま親分の所にやってきて、丁度博打の最中だった親分の子分達が、手入れが入ったと勘違いして慌てふためく様です。

NHK杯戦の囲碁 謝依旻6段 対 張栩9段

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が謝依旻6段、白が張栩9段の対局です。序盤で左下隅で白は目外しを打ち、それに対し黒は浅くかかりました。左辺に展開した黒に対し白は右上隅の黒を切り離す覗きを打ちましたが黒はそれをすぐ受けず、中央に打って強大な厚みを築きました。(左上隅は結局黒はつなぎました。)この黒の厚みが働くかがこの碁の焦点でしたが、白は右下隅にかかり、黒は2間に高くはさみました。ここで白は右下隅に付けていきましたが、張9段はこの打ち方はアルファ碁を参考にしたと言っていました。先日の碁で高尾紳路9段もアルファ碁を参考にしたと言っており、コンピューターの打ち方がかなりプロにも影響を与えていることがわかります。白は右下隅で付け引いて、黒は隅をかけついで打ったのですが、その後の黒の打ち方が難しく、黒は左下隅に転じました。しかしここの折衝で黒は後手を引き、白に右下隅を圧迫する手を打たれてしまいました。この結果黒は右下隅で後手で小さく生きることになり、その反面白は中央で伸び伸びして、結果的にこの白への攻めがあまり効かず、黒の厚みが働きませんでした。白は右辺にも展開でき、更に右上隅の黒も小さく閉じ込めて活かすことになり、白の打ちやすい碁になりました。黒はその後中央に黒地を付けに囲いの手を打ちましたが、この囲い方が小さく、ここで白が優勢になりました。その後も戦いらしい戦いはなく寄せに入り、左辺と左上隅で劫になりましたが、勝敗には関係なく、劫自体も白が勝ちました。終わってみれば白の9目半勝ちの大差でした。女流のタイトルは独占している謝6段ですが、男性のタイトル経験者にはまだ分が悪く、このNHK杯戦でも羽根直樹9段に連敗しています。

本日のNHK杯戦の囲碁は黒が謝依旻6段、白が張栩9段の対局です。序盤で左下隅で白は目外しを打ち、それに対し黒は浅くかかりました。左辺に展開した黒に対し白は右上隅の黒を切り離す覗きを打ちましたが黒はそれをすぐ受けず、中央に打って強大な厚みを築きました。(左上隅は結局黒はつなぎました。)この黒の厚みが働くかがこの碁の焦点でしたが、白は右下隅にかかり、黒は2間に高くはさみました。ここで白は右下隅に付けていきましたが、張9段はこの打ち方はアルファ碁を参考にしたと言っていました。先日の碁で高尾紳路9段もアルファ碁を参考にしたと言っており、コンピューターの打ち方がかなりプロにも影響を与えていることがわかります。白は右下隅で付け引いて、黒は隅をかけついで打ったのですが、その後の黒の打ち方が難しく、黒は左下隅に転じました。しかしここの折衝で黒は後手を引き、白に右下隅を圧迫する手を打たれてしまいました。この結果黒は右下隅で後手で小さく生きることになり、その反面白は中央で伸び伸びして、結果的にこの白への攻めがあまり効かず、黒の厚みが働きませんでした。白は右辺にも展開でき、更に右上隅の黒も小さく閉じ込めて活かすことになり、白の打ちやすい碁になりました。黒はその後中央に黒地を付けに囲いの手を打ちましたが、この囲い方が小さく、ここで白が優勢になりました。その後も戦いらしい戦いはなく寄せに入り、左辺と左上隅で劫になりましたが、勝敗には関係なく、劫自体も白が勝ちました。終わってみれば白の9目半勝ちの大差でした。女流のタイトルは独占している謝6段ですが、男性のタイトル経験者にはまだ分が悪く、このNHK杯戦でも羽根直樹9段に連敗しています。

白井喬二の「瑞穂太平記」(源平篇)

白井喬二の「瑞穂太平記」の第三巻、「源平篇」を読了。つい先日白井の「源平盛衰記」を読んだばかりですが、内容は「源平盛衰記」と7割方同じです。多少新しい話は入っていて、平清盛が少年の時に馬を買ってその代金を日頃清盛に冷たくあたる叔父に支払わせたり、平家貞が源氏の監物満正と三十三間堂で矢の勝負をすることになり、二人とも事前にこっそり三十三間堂に忍び込んで練習したのが咎められ、ついには本番の前に勝負して片方だけが出場できることになったのに対して、家貞が見事勝利したり、という話が新しいです。ただ、源氏と平氏の戦いの話になると、さすがに新しい話はほとんど出てこず、「源平盛衰記」の繰り返しみたいになります。また、牛若丸と弁慶の戦いは、「源平盛衰記」ではより歴史に沿って清水観音が舞台になっていましたが、「瑞穂太平記」では一般的に語られるように、京の五条の橋の上になっており、ちょっと一貫していません

白井喬二の「瑞穂太平記」の第三巻、「源平篇」を読了。つい先日白井の「源平盛衰記」を読んだばかりですが、内容は「源平盛衰記」と7割方同じです。多少新しい話は入っていて、平清盛が少年の時に馬を買ってその代金を日頃清盛に冷たくあたる叔父に支払わせたり、平家貞が源氏の監物満正と三十三間堂で矢の勝負をすることになり、二人とも事前にこっそり三十三間堂に忍び込んで練習したのが咎められ、ついには本番の前に勝負して片方だけが出場できることになったのに対して、家貞が見事勝利したり、という話が新しいです。ただ、源氏と平氏の戦いの話になると、さすがに新しい話はほとんど出てこず、「源平盛衰記」の繰り返しみたいになります。また、牛若丸と弁慶の戦いは、「源平盛衰記」ではより歴史に沿って清水観音が舞台になっていましたが、「瑞穂太平記」では一般的に語られるように、京の五条の橋の上になっており、ちょっと一貫していません

三遊亭圓生の「山崎屋、盃の殿様」

本日の落語、三遊亭圓生の「山崎屋、盃の殿様」。

本日の落語、三遊亭圓生の「山崎屋、盃の殿様」。

「山崎屋」は吉原遊びが過ぎた若旦那が、番頭が女を囲っているのを知って、それを種に金をせびります。若旦那に痛いところを突かれた番頭は、若旦那となじみの女郎が一緒になれるように策を巡らします。番頭の策で、旦那は吉原の女郎がいい所のお嬢さんだと勘違いし、若旦那と一緒になるのを許します。隠居した旦那が、元女郎の若旦那の奥さんの所にいって、色々会話を交わしますが、その内容が吉原のことに精通していないとおかしさがわかりません。オチもそうで、マクラで説明がないと何のことだかわかりません。

「盃の殿様」は気鬱の病になった殿様の慰みにと、吉原の女郎の浮世絵を見せたら殿様はすっかり気に入って、吉原に通い詰めになります。1年ばかり通いましたが、参勤交代で領地に戻ることになり、涙を飲んで気に入りの女郎とは別れます。領地で宴会をやっていても、思い出すのはその女郎のことで、とうとう家来のうち足が速いのを選んで、盃を託して、わざわざ江戸まで走らせ、返杯を取ってこさせます。女郎は感激してその盃に注がれた酒を飲み干して、その盃をまたその家来が持ち帰ろうとします。ところが、その家来が箱根である大名行列の先を切ってしまい、その大名に捕まります。しかし、訳を話したら、さすがは大名の遊びだと感心され、その殿様がその盃で酒を飲み干します。家来は許されて盃を持って領地に帰りますが、殿様に訳を話したら、もう一杯注いでこい、と言われて、今日までその大名を探し続けている、というオチです。

白井喬二の「瑞穂太平記」(奈良篇、平安篇)

白井喬二の「瑞穂太平記」(奈良篇、平安篇)読了。

白井喬二の「瑞穂太平記」(奈良篇、平安篇)読了。

白井喬二による、日本史の再構成第二弾です。取り上げられたのは、平城京遷都、大仏建立、道鏡と和気清麻呂の争い、坂上田村麻呂の蝦夷征伐、小野小町、菅原道真などです。その中に「詩と盗賊」という章があり、これが大変白井らしいお話しで、宮中に詩がはやると、それを書き付けるための紙が必要になり、紙屋が栄えます。ところが、その紙を漉く排水のおかげで農作物に害を与えます。それをある盗賊が義賊してそれを懲らしめるため紙屋に盗みに入ります。その盗賊は捕まりますが、自己の信じるところを滔々と延べ、お上を批判します。結局その盗賊は首を斬られますが、その思いは伝わって、紙作りは禁止になる、というちょっと不思議なお話です。また、小野小町の話も面白く、漢学派に対抗する和学派というのが出来たのですが、和歌をよくする小野小町を仲間にしたのが転落の始まりで、美人の小野小町に骨抜きにされる男性が二人も出て、世間の非難をあびて、その集まりが没落するという話です。小野小町自身は男を渡り歩いて、却って名を上げます。第三巻は「源平篇」です。