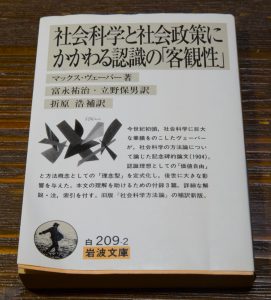

マックス・ヴェーバーの「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」(富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳)を読了しました。元々富永祐治・立野保男訳で「社会科学方法論」という書名で岩波文庫で出ていたもので、この論文の初の日本語訳だったものです。実は日本語訳については他に4種類くらい出ていて、たとえば「中世合名会社史」や「ローマ農業史」が未だに日本語訳が一つも出ていないのと著しい対照を成しています。折原先生は元々岩波書店から「新訳」を頼まれたそうですが、最初の翻訳を参照しながら、どこが新しくなったのか分からないような「新訳」が多数出る状況に疑問を抱かれ、実際には訳文の全面的な見直しをされたにも関わらず敢えて「補訳」と称されています。更には雑誌「アルヒーフ」に載った「移行予告」「告別の辞」「緒言」も一緒に掲載し、その上折原先生による丁寧な解説が付いているという、この論文の日本語訳の決定版です。

マックス・ヴェーバーの「社会科学と社会政策にかかわる認識の「客観性」」(富永祐治・立野保男訳、折原浩補訳)を読了しました。元々富永祐治・立野保男訳で「社会科学方法論」という書名で岩波文庫で出ていたもので、この論文の初の日本語訳だったものです。実は日本語訳については他に4種類くらい出ていて、たとえば「中世合名会社史」や「ローマ農業史」が未だに日本語訳が一つも出ていないのと著しい対照を成しています。折原先生は元々岩波書店から「新訳」を頼まれたそうですが、最初の翻訳を参照しながら、どこが新しくなったのか分からないような「新訳」が多数出る状況に疑問を抱かれ、実際には訳文の全面的な見直しをされたにも関わらず敢えて「補訳」と称されています。更には雑誌「アルヒーフ」に載った「移行予告」「告別の辞」「緒言」も一緒に掲載し、その上折原先生による丁寧な解説が付いているという、この論文の日本語訳の決定版です。

この論文をこのタイミングで読み直しているのは、今「経済と社会」の旧稿部を読んでいる訳ですが、そこで「決疑論(カズイスティーク)」について考えた際に、決疑論でまず行われる歴史の諸事例の類型化というのはまさに「理念型」なのであり、ヴェーバーが「理念型」にどのような意味を込めているのかを再度確認したくなったからです。結局の所ヴェーバーの学問は(というよりちゃんとした社会科学は)歴史事象を分析してある理念型を作り、それを元に理論を組立て、その結果更に考えが発展したら一旦設定した理念型を壊してまた新しいものを作り、ということを延々と繰り返していくものなのだ、と理解しました。

話は少しずれますが、ヴェーバー的方法論というのは、私にとって学問だけの問題ではなく、たとえばビジネスにおいても非常に役に立っています。ビジネスにおける様々な問題も社会科学の設定する問題とかなり近いものがあり、例えば自然科学の天文学のように、月食の日時を正確に予測する、といった精度で理論を組み立てることが不可能な事象が多数存在します。そういった場合に、(ビジネス上の)価値判断とは切り離した上で、自分なりに理念型を構成し、曖昧模糊とした先行きを少しでも正確に予測する、ということの方法論として十分に役立っています。なのでヴェーバーの学問は私にとって、閉じた象牙の塔だけのものでは決してない訳です。

コンテンツへスキップ

T-maru's photo blog 書籍レビュー(特に白井喬二、小林信彦)、囲碁、音楽、昔のSF系TVドラマ、野鳥の写真などの話題をお届けしています。 This site offers review of books (especially of Kyoji Shirai and Nobuhiko Kobayashi), of music, old Sci-Fi TV dramas, topics related to Go (board game), and photos of birds.