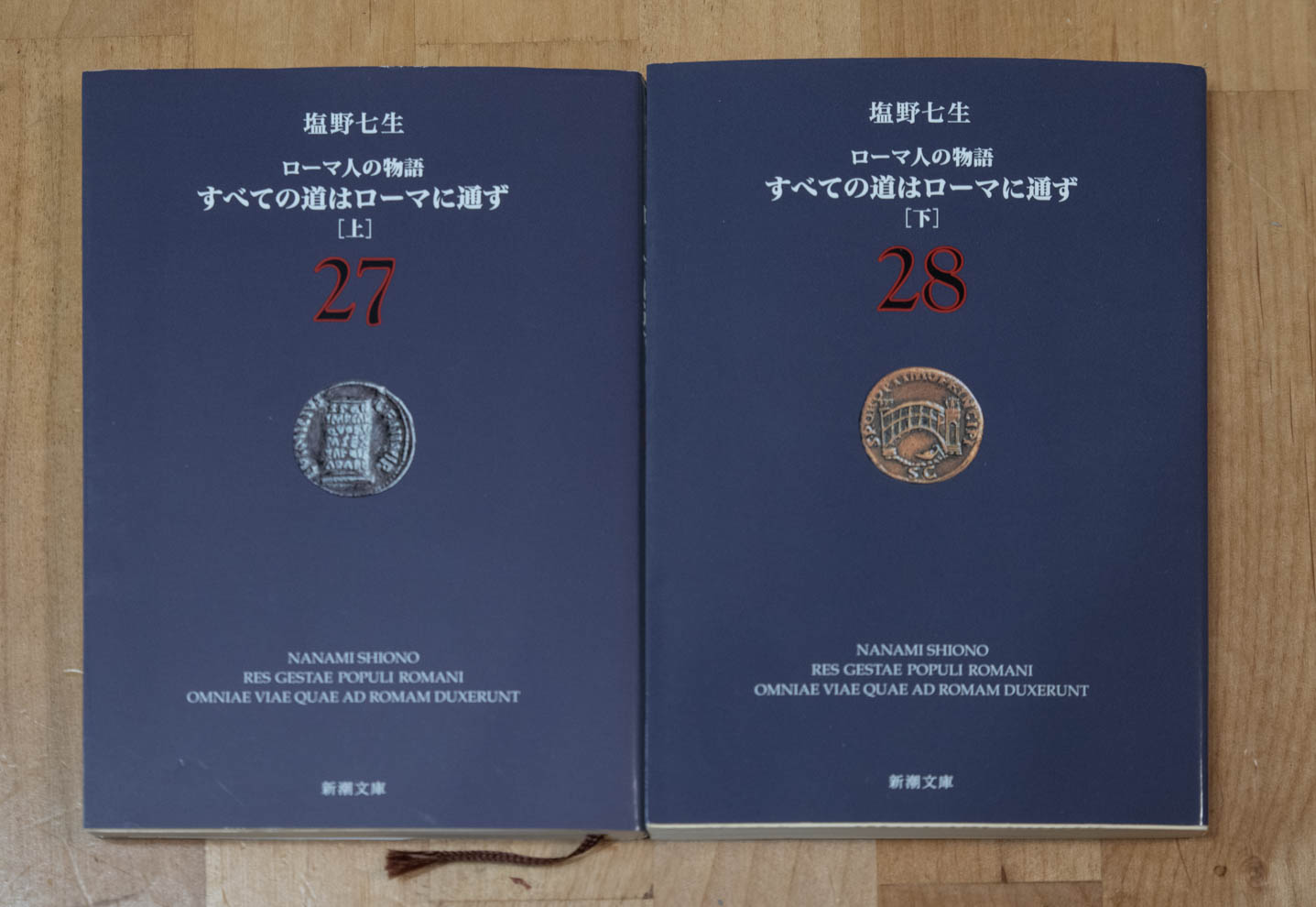

塩野七生の「ローマ人の物語」の「すべての道はローマに通ず」[上][下]を読了。この巻は、ローマの特定の時代を描いたものではなく、ローマが作り上げたインフラストラクチャーをハードとソフトの両面で概観したもの。感心したのはローマの水道のレベルの高さ。消毒剤というものが無かった時代にどうやって水道の衛生さを保っていたのかと前から不思議に思っていましたが、水源を川から直接取水したりせず、山の中の湧き水などの元がきれいな水を利用していたのと、後は常に流しっぱなしを保ち、それによって水が痛むのを防いでいたようです。この流しっぱなしというのは、料金が基本無料(自分の家まで延長してもらった場合は有料)だからこそのシステムと思います。また先ごろローマのコンクリートが現代のものより寿命が長い理由が解明されていましたが、おそらくローマ人は科学的に解明したのではなく、経験的に知っていたことだと思いますが、そういう「実践知」の素晴らしさがローマの魅力です。

塩野七生の「ローマ人の物語」の「すべての道はローマに通ず」[上][下]を読了。この巻は、ローマの特定の時代を描いたものではなく、ローマが作り上げたインフラストラクチャーをハードとソフトの両面で概観したもの。感心したのはローマの水道のレベルの高さ。消毒剤というものが無かった時代にどうやって水道の衛生さを保っていたのかと前から不思議に思っていましたが、水源を川から直接取水したりせず、山の中の湧き水などの元がきれいな水を利用していたのと、後は常に流しっぱなしを保ち、それによって水が痛むのを防いでいたようです。この流しっぱなしというのは、料金が基本無料(自分の家まで延長してもらった場合は有料)だからこそのシステムと思います。また先ごろローマのコンクリートが現代のものより寿命が長い理由が解明されていましたが、おそらくローマ人は科学的に解明したのではなく、経験的に知っていたことだと思いますが、そういう「実践知」の素晴らしさがローマの魅力です。

後半の教育の所でいわゆる「弁論術」の話が出て来ますが、この分野について塩野七生が何も知らないのだということが分りました。結局レトリックは世界で共通して「起承転結」だみたいな、トンデモ論を書いています。論文とかプレゼンテーションを準備するのに何でもかんでも「起承転結」で済まそうとする上司達と戦って来た私にはほとんど噴飯ものです。

コンテンツへスキップ

T-maru's photo blog 書籍レビュー(特に白井喬二、小林信彦)、囲碁、音楽、昔のSF系TVドラマ、野鳥の写真などの話題をお届けしています。 This site offers review of books (especially of Kyoji Shirai and Nobuhiko Kobayashi), of music, old Sci-Fi TV dramas, topics related to Go (board game), and photos of birds.