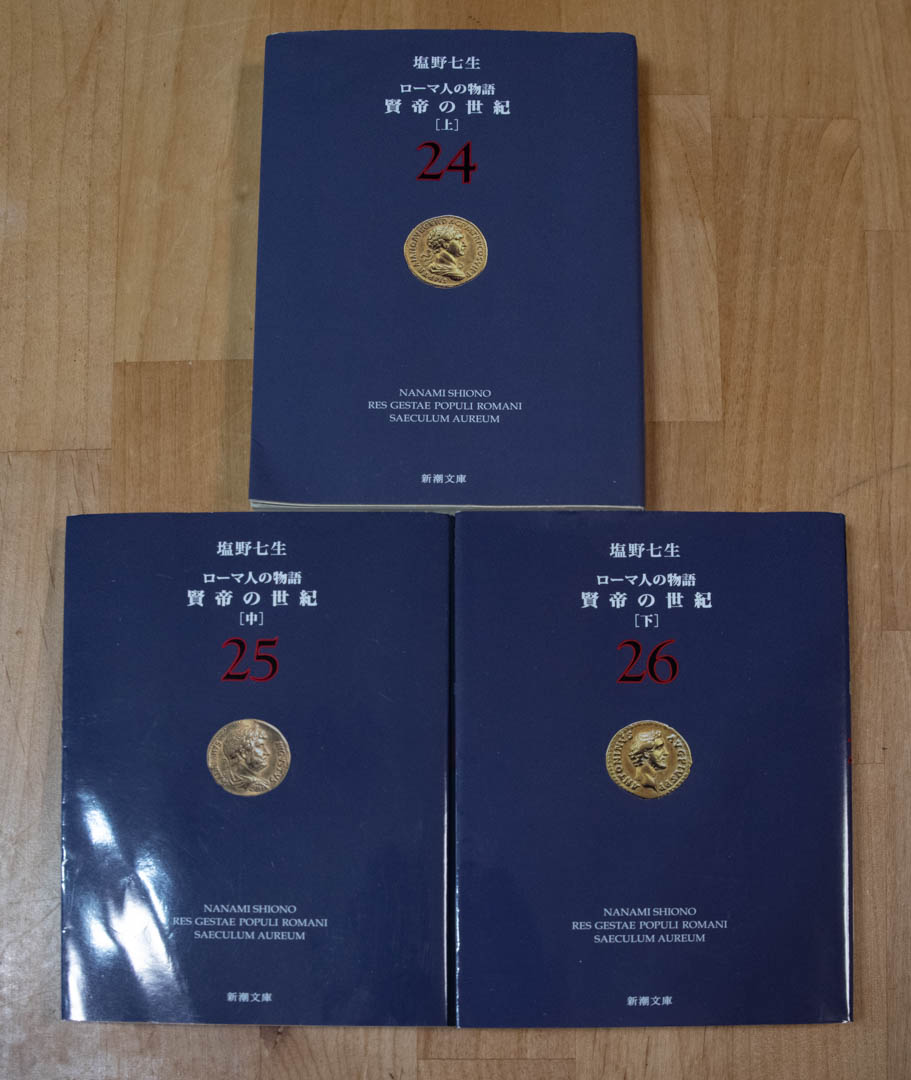

塩野七生の「ローマ人の物語」「賢帝の世紀」[上]、[中]、[下]を読了。2世紀のローマの黄金時代、五賢帝といわれる、ネルヴァ、トライアヌス、ハドリアヌス、ピウス、マルクス・アウレリウスの内、トライアヌスからピウスまでをこの巻は扱っています。しかし、残念ながら、これまでの所に比べるとつまらないのですね。理由は塩野七生が言い訳を書いていますが、タキトゥスがもはやトライアヌス以降は歴史を書き残しておらず、また他の人による記録も少なく、情報が非常に少ないからです。また、トライアヌス、ハドリアヌスの二人はあまりに出来過ぎで、読んでいて、何か劣等感を感じてしまいます。ピウスは軍人としてはまったく才能も経験も無かったですが、前の二人があまりに完璧に防衛体制を確立してしまったため、内政に特化してそれできっちり仕事をしています。それでもこの2世紀の重要事項としては、ローマに対して2度も反乱を起したユダヤが、ついにハドリアヌスによってエルサレムから完全追放されるディアスポラに処され、その後20世紀にイスラエルが建国されるまで、世界中に離散して生活することになります。大体この全盛期のローマに対して反乱を起して勝てる訳がないと思うのが普通ですが、神を狂信的に信じると理性が眠る、という日本でもつい80年前にあったのと同じことが起きています。今旧約聖書の本編を読み終わっていま続編(外典)を読んでいますが、ユダヤ教というのは例えばソロモン王の時のような全盛期には単なる昔からある古い宗教(日本で言えば明治以前の神道)みたいなもので、本当にユダヤ教が確立するのはいわゆるバビロン捕囚の苦難の時代になってからと言われます。要は自分達がこんな惨めな境遇に陥ったのは代々のユダヤの王と民がヤーウェを信じずないがしろにしたから、というのが旧約聖書だと思います。

塩野七生の「ローマ人の物語」「賢帝の世紀」[上]、[中]、[下]を読了。2世紀のローマの黄金時代、五賢帝といわれる、ネルヴァ、トライアヌス、ハドリアヌス、ピウス、マルクス・アウレリウスの内、トライアヌスからピウスまでをこの巻は扱っています。しかし、残念ながら、これまでの所に比べるとつまらないのですね。理由は塩野七生が言い訳を書いていますが、タキトゥスがもはやトライアヌス以降は歴史を書き残しておらず、また他の人による記録も少なく、情報が非常に少ないからです。また、トライアヌス、ハドリアヌスの二人はあまりに出来過ぎで、読んでいて、何か劣等感を感じてしまいます。ピウスは軍人としてはまったく才能も経験も無かったですが、前の二人があまりに完璧に防衛体制を確立してしまったため、内政に特化してそれできっちり仕事をしています。それでもこの2世紀の重要事項としては、ローマに対して2度も反乱を起したユダヤが、ついにハドリアヌスによってエルサレムから完全追放されるディアスポラに処され、その後20世紀にイスラエルが建国されるまで、世界中に離散して生活することになります。大体この全盛期のローマに対して反乱を起して勝てる訳がないと思うのが普通ですが、神を狂信的に信じると理性が眠る、という日本でもつい80年前にあったのと同じことが起きています。今旧約聖書の本編を読み終わっていま続編(外典)を読んでいますが、ユダヤ教というのは例えばソロモン王の時のような全盛期には単なる昔からある古い宗教(日本で言えば明治以前の神道)みたいなもので、本当にユダヤ教が確立するのはいわゆるバビロン捕囚の苦難の時代になってからと言われます。要は自分達がこんな惨めな境遇に陥ったのは代々のユダヤの王と民がヤーウェを信じずないがしろにしたから、というのが旧約聖書だと思います。

コンテンツへスキップ

T-maru's photo blog 書籍レビュー(特に白井喬二、小林信彦)、囲碁、音楽、昔のSF系TVドラマ、野鳥の写真などの話題をお届けしています。 This site offers review of books (especially of Kyoji Shirai and Nobuhiko Kobayashi), of music, old Sci-Fi TV dramas, topics related to Go (board game), and photos of birds.